لا تزال استقالة الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، في 15 أغسطس/آب الحالي، تثير جدالًا لا ينضب عن السبب فيها وعن مستقبل الصندوق الذي يستحوذ على ثروات هائلة من الأصول الحكومية.

ازداد الجدل حدة بعد ما ذكر مصدر مطلع بوزارة التخطيط لموقع “مدى مصر” أن تعمّد “جهات بالدولة” تعطيل طرح مجموعة من شركات القوات المسلحة في البورصة، كان أحد أبرز أسباب استقالة المدير التنفيذي للصندوق السيادي، بالإضافة إلى تدخل تلك الجهات المستمر في أعمال الصندوق وتحديد أولوياته.

والجهات التي لم يسمها المصدر لا تخفى على المراقبين في مصر، وهي جهات عسكرية تريد أن تتحكم في قرار الصندوق المسؤول عن ترتيب ملف الخصخصة في البلاد والترويج للصفقات الاستثمارية وإبرام شراكات مع المستثمرين العرب والأجانب.

بداية الصندوق السيادي

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عام 2018 عن تأسيس صندوق مصر السيادي بعد حصوله على موافقة البرلمان، بهدف إدارة الأصول غير المستغلة للدولة الصندوق، بحسب تصريح الحكومة، ومنذ ذلك الحين بدأت عملية نقل العديد من الأصول التي تمتلكها مختلف الهيئات الحكومية إلى ملكية الصندوق، ما يتيح له التصرف فيها بعيدًا عن القيود القانونية والإجرائية المعتادة وبعيدًا عن أي رقابة، وذلك بدعوى تسهيل عملية الاستثمار في هذه الأصول.

ومنح قانون تأسيس الصندوق، رئيس الجمهورية السلطة المطلقة في نقل الأصول المملوكة للدولة إلى الصندوق، مع منحه الحرية الكاملة في التصرف بها وفقًا لما يراه مناسبًا.

وبشكل عام، تُعد صناديق الثروة السيادية من أهم الأدوات التي تلجأ إليها الدول لاستثمار مواردها وثرواتها، بهدف زيادة كفاءة الأصول التي تمتلكها وضمان حقوق الأجيال القادمة في هذه الموارد، وكانت دول الخليج سبّاقة في هذا المجال، حيث كانت الكويت أول دولة في العالم تؤسس صندوق ثروة سيادي في عام 1953، بغرض استثمار الفوائض النقدية من القطاع النفطي والتحوط ضد تقلبات أسعار النفط المفاجئة. واليوم تسيطر الدول الخليجية اليوم على 13 صندوقًا للثروة، تشكل نحو 40% من إجمالي صناديق الثروة السيادية عالميًا، بثروة تتجاوز 3 تريليونات دولار.

اللافت هنا أن أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم تنتمي لدول غنية تمتلك فوائض واحتياطات مالية ضخمة، وتستثمر هذه الثروات في الدول الخارجية، وهو ما يختلف كليًا عن نهج الصندوق السيادي المصري، الذي يمثل حالة فريدة؛ فهو لا يعتمد على فوائض مالية ناتجة عن الريع النفطي، ولا يدير احتياطات مالية في استثمارات خارجية، بل يركز نشاطه على ما يتم نقل ملكيته إليه من شركات قائمة بالفعل، وأصول مالية وعقارية وأراض داخل الدولة، كما أن الصندوق أنشئ بغرض البيع وليس الاستثمار، ما جعل الخبراء، يشككون في قدرة الصندوق على تلبية معايير صناديق الثروة السيادية، ويرونه أشبه بشركة قابضة.

معضلة الصندوق

وقعت مصر في عام 2016 اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وكان من أهم شروط صندوق النقد وقتها تخارج مؤسسات الدولة من الاقتصاد، بما فيها المؤسسات العسكرية التي تسيطر على قطاعات تجارية واقتصادية واسعة، مقابل زيادة حصة القطاع الخاص من الناتج الإجمالي.

في تلك السنة بالتحديد تحدث الرئيس السيسي علنًا عن طرح “شركات الجيش” في البورصة، ولكن لم تحدث تحركات فعلية، ولإرضاء صندوق النقد، جرى إنشاء الصندوق السيادي بغرض تنظيم عملية بيع الأصول.

ومن المعروف أنه عند طرح أي شركة في البورصة، يتعين عليها الإفصاح الكامل والكشف عن جميع المعلومات المتعلقة بحجم أعمالها ونشاطاتها وميزانيتها وأرباحها وخسائرها، وكل التفاصيل ذات الصلة، حتى يتمكن المستثمرون من اتخاذ القرار بشأن الاستثمار في هذه الشركات، وهو الشرط الذي يتناقض مع نهج المؤسسة العسكرية، التي تتعامل مع الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي تملكها، على أنها أسرار عسكرية تتعلق بالأمن القومي ولا تفضل الكشف عنها.

لكن تحت ضغط من صندوق النقد الدولي استجابت المؤسسات العسكرية شكليًا لمطلب بيع بعض شركاتها، وفي عام 2020 وقع صندوق مصر السيادي اتفاقية مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، لإعادة هيكلة وتطوير عدد من شركات الجهاز، وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، ورئيسة مجلس إدارة الصندوق حينها، إن الصفقة تأتي تنفيذًا لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح مشروعات القوات المسلحة في البورصة.

وأشارت إلى أنه بموجب الاتفاق، سيقوم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وصندوق الثروة السيادية بانتقاء بعض الشركات والأصول ذات الجدوى الاقتصادية التابعة للجهاز لوضعها في محفظة أصول، بهدف جذب فرص استثمارية من القطاع الخاص.

لكن بدلًا من ضم الشركات التابعة للمؤسسات العسكرية، لم ينجح الصندوق سوى في ضم وبيع الشركات المدنية التابعة للهيئات والوزارات الحكومية، وحدث العكس تمامًا، إذ استمرت الشركات العسكرية في التوسع بقوة في معظم القطاعات الإنتاجية، حتى إنها عملت في قطاعات لم تدخلها من قبل، مثل قطاع السلع القابلة للتداول، ما ألحق خسائر فادحة بالمنتجين من القطاع الخاص.

ولم تكتفِ المؤسسة العسكرية بذلك، إذ عملت على الهيمنة وفرض السيطرة على العديد من الشركات ونقل حصتها في السوق إلى الشركات العسكرية، مستغلة أن قواعد المنافسة مع القطاع الخاص في صالحها، بفعل النفوذ الهائل على الحكومة والمؤسسات العامة، إلى جانب إعفاء شركاتها من الضرائب والجمارك، ومنحها الخدمات والمرافق مجانًا، وامتيازات العمالة المجانية (الممثلة في المجندين) والأرض المجانية.

إذ عمل الرئيس الحالي على تسهيل سيطرة الجيش على أراضي الدولة بقوانين رئاسية، والأهم العقود الحكومية التي تحصل عليها الشركات العسكرية من الوزارات بما يشبه الإجبار، وتعيد توزيعها على الشركات الخاصة مع اقتطاع نسبة عمولتها فيما يشبه “إتاوة نفوذ”.

وبحسب الباحث يزيد صايغ، فقد برّرت المؤسسة العسكرية قراراتها الاستثمارية بأنها تكسر الاحتكارات وتؤمن استقرار العرض والأسعار، لكن العامل الأكثر وضوحًا هو أنها تسعى لضمان تسويق إنتاجها هي.

من المماطلة إلى التحكم

ظلت المؤسسة العسكرية تماطل في طرح شركاتها في البورصة بحجة وجود تعقيدات تخص هيكل المصروفات والأجور والأرباح، التي تجعل التقييم العادل يتطلب وقتًا أطول، لكن يبدو أن هذا الوقت الطويل لن ينتهي بعد مرور 8 سنوات على توجيه الرئيس بطرح شركات الجيش في البورصة.

وبعد طول انتظار أجبرت الأزمة الاقتصادية، التي اندلعت في البلاد عقب هروب 25 مليار دولار من الـ”هوت موني” في مارس/آذار 2022 بتأثير الحرب الأوكرانية، مصر على أن تلجأ رسميًا في 23 من نفس الشهر، إلى صندوق النقد الدولي للمساعدة في التغلب على الأزمة، كما طلبت من الدول الخليجية الثلاثة (السعودية وقطر والإمارات) ضخ استثمارات سريعة في الاقتصاد لتحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية.

ولإتمام الاتفاق وشراء الأصول المصرية، اشترط الصندوق، بجانب الدول الخليجية، ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية ويأتي على رأسها بيع الشركات التابعة للمؤسسة العسكرية، والتوقف عن مزاحمة القطاع الخاص وترك فرصة للمنافسة. ما أجبر مصر على إعادة العمل على طرح بعض الشركات أمام القطاع الخاص.

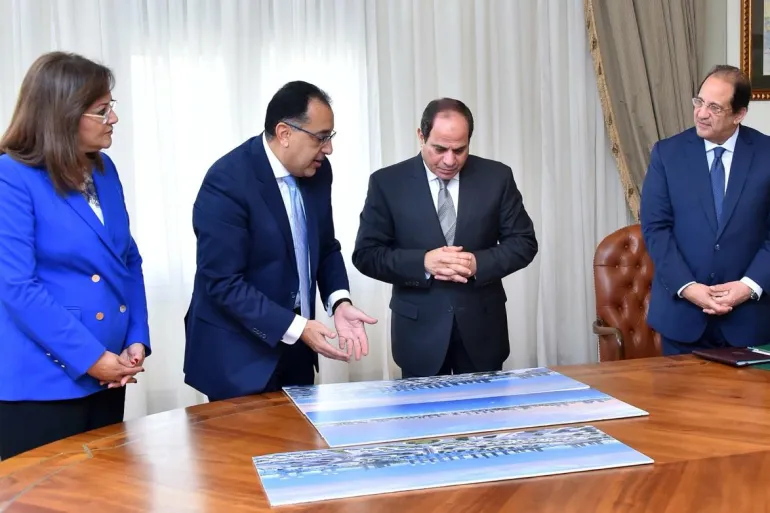

لذا في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عقد السيسي اجتماعًا مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيس هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة، اللواء أحمد الشاذلي، ومدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، اللواء أ.ح وليد أبو المجد، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للبترول، اللواء أ.ح محمد أنور، ورئيس الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية “صافي”، اللواء أ.ح ياسر الجمل.

ودار الاجتماع بشأن طرح شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية للتداول في البورصة، وخاصة “الوطنية للبترول” و”صافي”، وشركات أخرى.

لكن الصندوق السيادي واجه صعوبات كبيرة في بيع شركتي الجيش بعد الاتفاق مع المستثمرين الخليجيين، لتراجع القوات المسلحة عن فكرة البيع، وهو ما تسبب في هدر جهد ومال، لا يبدو أن رئيس الصندوق المستقيل كان قادرًا على تحمله.

وهناك بعض الأمثلة الدالة بوضوح على مراوغة الجهات العسكرية في صفقات البيع، فعلى سبيل المثال، جرى اتفاق بين صندوق مصر السيادي والصندوق القطري لاستثمار الأخير 2.5 مليار دولار في مصر عبر شراء حصص في شركات مملوكة للدولة، ويأتي على رأسها الاستحواذ على حصة في شركة “فودافون مصر” التي تُعد إحدى أكبر مشغلي شبكات الهاتف المحمول.

وكان الصندوق القطري يرغب في الاستحواذ على كامل حصة “المصرية للاتصالات”، من أسهم “فودافون مصر” التي تقدر بنحو 45%. فيما لا تريد الحكومة التنازل سوى عن حصة تتجاوز 25% من الشركة. وهو ما أدى إلى فشل الصفقة بعد أكثر من عام ونصف من المفاوضات بحسب تقرير “اقتصاد الشرق”.

كما كانت شركة الاتصالات السعودية “stc” قريبة من شراء حصة “المصرية للاتصالات” في أسهم “فودافون مصر”، ووفقًا لتقرير “اقتصاد الشرق”، فقد جرى التوصل لاتفاق للاستحواذ على 55% من فودافون مصر مقابل 2.4 مليار دولار، لكن في يناير/كانون الثاني 2022 أعلنت الشركتان عن انتهاء المحادثات دون التوصل لاتفاق.

وتحتكر المصرية للاتصالات خدمات الاتصالات والإنترنت في مصر، التي تسيطر عليها المؤسسة العسكرية وتمثل لها أهمية استراتيجية، ولا يبدو أنها تريد أن تتخلى عنها، وحتى إن وافقت على البيع، فسيكون ذلك ببيع حصة صغيرة لا تمنح الجهة المستثمرة حصة أغلبية حاكمة تجعلها تتحكم في القرارات الاستراتيجية وتُمكنها من امتلاك نفوذ في قطاع ذي أهمية بالغة.

وبسبب هذه المراوغة لم تنجح حتى الآن عملية نقل الأصول العسكرية إلى الصندوق بشكل مماثل لما حدث مع الشركات الحكومية المدنية، وفي حين نجح الصندوق في طرح عشرات الشركات الحكومية للبيع أمام المستثمرين، وفي بيع العديد منها للصناديق السيادية الخليجية بمبالغ تقدر بمليارات الدولارات، لم ينجح الصندوق في بيع ما أعلن عن بيعه من الشركات العسكرية.

فبعد أكثر من عامين من العمل على طرح وبيع شركة “الوطنية” لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، فشلت المفاوضات مع الجانب الإماراتي الذي كان الأقرب للحصول على الصفقة، بسبب خلافات بشأن التقييم المالي للصفقة، وانتظار الإمارات تحريك سياسي من “مستوى أعلى”، بحسب موقع “الطاقة” المقرب من الحكومة الإماراتية. وبعد رفض الشركة الإماراتية السعر، عرضت مصر الصفقة على قطر للطاقة لكن الشركة القطرية لم تُظهر رغبة كبيرة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكدت رئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، هالة السعيد، أنه سيتم الانتهاء من بيع الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية خلال 6 أسابيع، وبعد مرور نحو 4 أشهر على تصريحاتها، نُشرت العديد من التقارير الصحفية التي تفيد بانسحاب “أدنوك” الإماراتية من شراء “وطنية”.

ووفقًا لموقع “المنصة” فإن سبب تراجع شركة بترول أبوظبي “أدنوك” الإماراتية، عن صفقة الاستحواذ على شركة “وطنية” لمحطات الوقود، يرجع إلى عدم كفاية أوراق الملكية الخاصة بالشركة، وعدم توافر وثائق تثبت انتظامها في سداد الضرائب، بالإضافة إلى عدم إعادة هيكلتها بالشكل الملائم الذي يجعلها جاهزة للبيع.

وإلى أن رحلت هالة السعيد، في التعديل الوزاري الأخير يوليو/تموز الماضي، لم تُطرح شركة الوطنية المملوكة للقوات المسلحة ضمن الطروحات الحكومية، ولم تُطرح للاستثمار في البورصة، وبعد هالة السعيد رحل أيمن سليمان المدير التنفيذي، ولم ينجح الصندوق في بيع أي شركة تابعة للقوات المسلحة.

ووفقًا لتقرير “مدى مصر” فإن الأمر تجاوز تراجع الجهات العسكرية عن اتفاقات البيع بعد الانتهاء من معظم خطوات تنفيذها، إلى محاولات الجهات نفسها التدخل في إدارة الصندوق الفنية. بل أثير جدل مؤخرًا بشأن تبعية الصندوق نفسها، خصوصًا في ظل تنازع جهات أخرى على اختصاصات الصندوق وتوليها أمر برنامج بيع أصول الدولة كما ظهر مؤخرًا.

أي مستقبل للإصلاحات؟

كانت الفكرة من وجود الصندوق أكبر من استغلال الأصول والترويج لها لدى المستثمرين، فهي مهمة يمكن أن تقوم بها الأجهزة الوزارية العادية، بل كان الهدف التأكيد لصندوق النقد أن مصر ملتزمة ببرنامج الإصلاح، وطمأنة المستثمرين الخليجيين المتخوفين من مناخ المنافسة في مصر، وهو مناخ محفوف بمخاطر النفوذ العسكري، عن طريق تأسيس صندوق ثروات يشبه الصناديق الخليجية التي يجري من خلالها ضخ الاستثمارات في مصر.

لذا فإن استبعاد رئيسة مجلس الإدارة ثم المدير التنفيذي بفعل تدخلات العسكريين يظهر أن المستثمرين كانوا محقين في تخوفهم، إذ أتت استقالة سليمان، لتثبت أمرين: أن الجيش لن يخرج من الاقتصاد كما يأمل صندوق النقد، وأنه سيمد نفوذه داخل جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك المسؤولة عن مساعدته في طرح شركاته للبيع.

وعليه بزوال استقلالية الصندوق عقب رحيل أيمن سليمان، فإن الأنظار تتجه للصندوق انتظارًا لإعادة هيكلته وتغيير أولوياته، وإعادة الهيكلة في هذا السياق تعني ببساطة تحويل جزء من صلاحيات الصندوق السيادي في التصرف في الأصول المملوكة للدولة إلى جهات أخرى يمكن إخضاعها، لكن مع بقاء الصندوق لطمأنة المستثمرين، وهو أمر سيكون أكثر صعوبة في ظل الضغوطات الخارجية.

كل ذلك يشير إلى وجود حالة من الارتباك على مستوى السياسات وافتقار الحكومة الحالية إلى استراتيجية حقيقية أو إرادة سياسية كفيلة بالوقوف في وجه جماعات المصالح الراسخة التي عطّلت عمليات الخصخصة السابقة.

ويعد ذلك تغييرًا كبيرًا في سياسة ملكية الدولة لصندوق مصر السيادي، التي طالما اعتبرت الصندوق السيادي الإطار الأفضل لجذب الاستثمارات الخاصة إلى الاقتصاد المصري، التي يتوقف عليها جزء كبير من نجاح برنامج الإصلاح.

لذا تثير تلك القرائن عن قرب إعادة هيكلة الصندوق، سؤالًا مهمًا هو إلى أي مدى تريد الحكومة المصرية جديًا تطبيق بنود وثيقة ملكية الدولة (2022) التي تعاهدت من خلالها بالتخارج من أغلب القطاعات الاقتصادية لإفساح المجال للقطاع الخاص؟ خصوصًا بالنسبة لشركات الجيش التي لا يبدو أن جماعات المصالح داخل المؤسسة العسكرية ستتخلى عنها سوى بضغوط شديدة وضمن سياق أزمة لا تحتمل.

هذا ما سيجعل التوجّه الفعلي لسياسة ملكية الدولة موضع شك، خاصة أنها حتى الآن طُبقت على الشركات المدنية المملوكة للدولة فقط، مع السماح للجيش بالاحتفاظ بشركاته ودوره الكبير في الاقتصاد، ولذا يحول دون تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، كما اتضح خلال السنوات الـ10 الماضية.

وهو ما يعكس اقتصار إصلاحات حكومة مدبولي الثانية على رفع أسعار الطاقة والسلع والخدمات على المواطنين دون إنجاز يذكر على مستوى الإدارة الاقتصادية، وهو ما سيعزز الشكوك بشأن مدى التزام الحكومة بوعودها الإصلاحية على مستوى الجوانب الهيكلية للاقتصاد السياسي، وهي الأكثر أهمية من عمليات الخصخصة.

وتدور تلك الوعود حول تحقيق 3 أهداف وهي تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخلق بيئة مؤاتية للاستثمارات، وحصر حضور الدولة في الاقتصاد على القطاعات التي لا تجذب الرساميل الخاصة. لكن السماح للجيش بالاحتفاظ بشركاته، خضوعًا لنفوذه السياسي، يؤكد أن أي استراتيجية لتحقيق هذه الأهداف ستبقى عرجاء ومنقوصة، ليبقى الدور المهيمن للمؤسسة العسكرية في الاقتصاد سليمًا لا يُمّس.