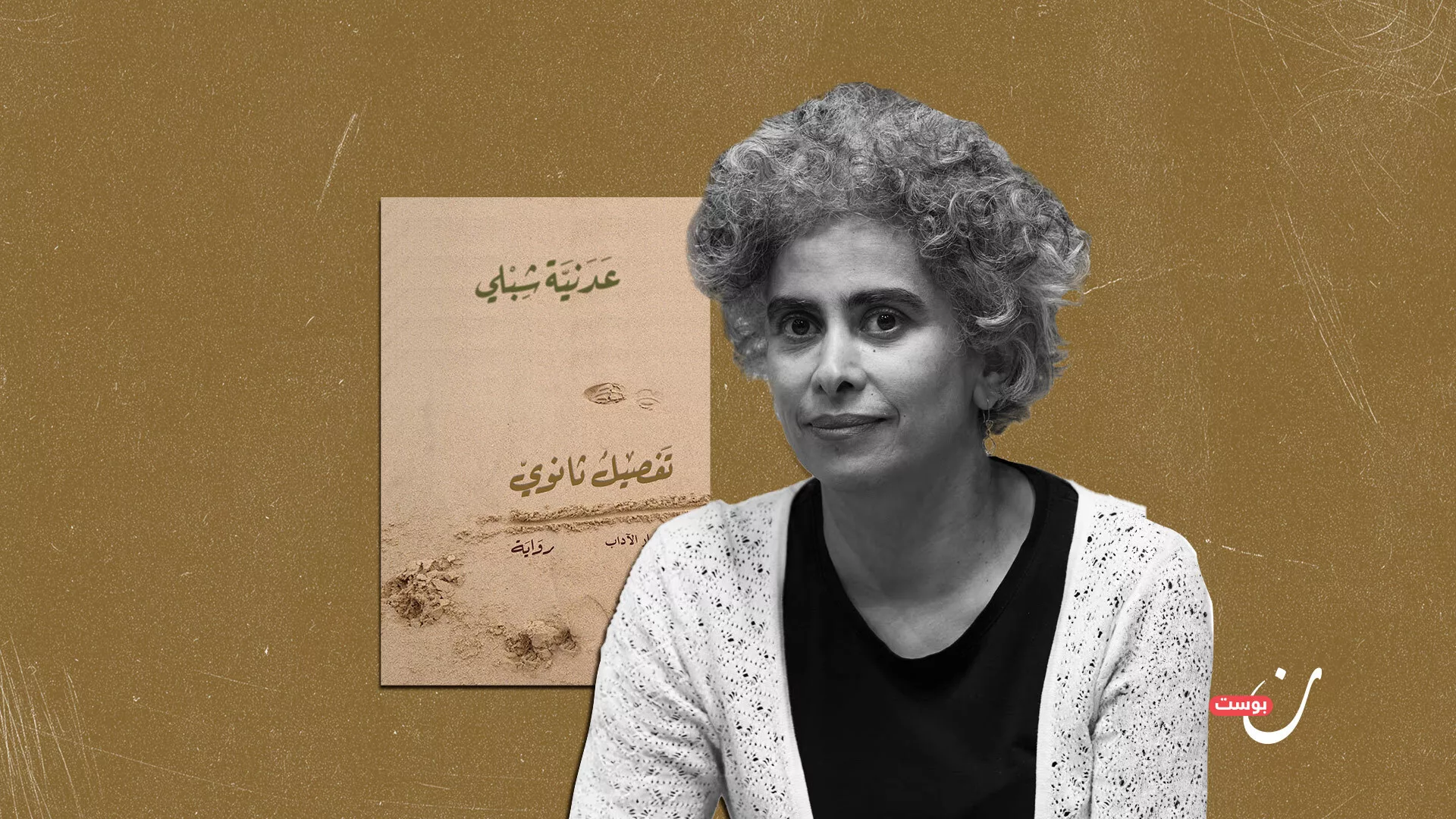

حازت الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي جائزة “ليبرتور” لعام 2023 عن روايتها “تفصيل ثانوي” التي صدرت عام 2017، وتزامن إعلان فوزها بالجائزة في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عقب عملية طوفان الأقصى.

حينها، امتنعت إدارة المعرض عن تكريم الكاتبة ومنحها الجائزة المستحقة لها، ما فضح دعم إدارة المعرض الكامل لحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، ما يطرح تساؤولات عن دوافع وأسباب التصدي للأدب المنتج من الكتاب الفلسطينيين، سواء من الغرب أم حليفتهم “إسرائيل”.

وواجهت رواية الأسير الفلسطيني باسم خندقجي قناع بلون السماء (2021)، مصيرًا مماثلًا للتحريض ضد فوزها بجائزة البوكر للرواية العربية من الكيان الصهيوني، إلا أنه لم ينجح في منع فوز الرواية بالجائزة لدورة عام 2024، وردًا على حيازة العالمية عكفت سلطات للاحتلال على التنكيل بالأسير الكاتب.

تنطلق هذه المقالة من رواية “تفصيل ثانوي” للكاتبة شبلي، (ترشحت أيضًا للقائمة الطويلة لجائزة البوكر الدولية لعام 2021، والقائمة القصيرة لجائزة الكتاب الوطني للأدب المترجم لعام 2022) لفهم خصوصية النصوص الأدبية المكتوبة من أدباء فلسطينيين، التي باتت ترتقي بالأدب الفلسطيني لواجهة الصدارة العالمية بالترشح أو الحصول على جوائز مرموقة.

نقرأ في هذه المقالة خصوصية النص بالاشتباك مع الواقع المُعاش تحت الاحتلال الإسرائيلي، ورفد الأدب الفلسطيني لحقل دراسات ما بعد الاستعمار فيما يتعلق بالتدليل على العلاقة التي تحكم المستعمِر (الإسرائيلي) والمستعمَر (الفلسطيني)، وهي علاقة قائمة على ممارسة التطرف والإبادة والمحو والسيطرة على القابعين تحت الاستعمار.

كما نتقصى خصوصية السياق الروائي الذي دفع إدارة المعرض للتراجع عن تكريم الكاتبة عدنية الشبلي، واتخاذ عملية طوفان الأقصى حجة لتوجيه أصابع الاتهام للكتّاب الفلسطينيين بمعاداة السامية، ما بات يحيل إلى أن الأعمال الأدبية التي تتضمن نقدًا للسياسة الاستعمارية الإسرائيلية تصطدم بالانحياز الغربي للسردية الإسرائيلية.

رواية تفصيل ثانوي.. نقد الاستعمار في ضوء ما بعد الاستعمار

عكفت رواية تفصيل ثانوي في مرحلة ما بعد الاستعمار على إعادة بلورة صوت الهامش وتفكيك خطاب الاستعمار، بعد أن اتخذ المستعمِر من الرواية الاستعمارية وسيلة لإقصاء الشعوب وامتلاك سردية أحادية من شأنها عدم الاعتراف بالآخر ونفي وجوده، فيما درست نظرية ما بعد الاستعمار هذا الإرث المتحيز لبناء خطاب مضاد ونقد المركزية الغربية الاستعمارية، وقد أخذت النصوص الأدبية على عاتقها مهمة إعادة تعريف الثنائيات، بما في ذلك (المركز-الهامش) و(الأنا-الآخر).

وهو ما برر وعي الكتاب الفلسطينيين في أعمالهم الأدبية وبناء خطابها وقيامها بفعل مقاوم يستهدف تعرية الاستعمار الإسرائيلي، بعد أن تحول ثقل المركز الغربي إلى الصهيونية التي عززت تشكيل ما يعرف بدولة “إسرائيل” في سبيل تكريس الوجود الغربي-الصهيوني في فلسطين، ببناء دولة عبارة عن مستعمرة استيطانية حافظت على استمرارية الاستعمار حتى يومنا هذا، وهي قائمة على التهجير وتصوير فلسطين على أنها أرض فارغة، في سبيل تسريع الهجرة اليهودية من أوروبا نحو ما أسمتها الصهيونية بأرض الميعاد.

وبحسب المؤرخ إيلان بابيه، فإن “إسرائيل” اتخذت من ديمغرافية الأرض في فلسطين منطلقًا لهندسة مشروعها الاستيطاني، إذ كان المجتمع الفلسطيني قائمًا على القرى والمدن التي لا يفصل بينها حدود، فيما عكفت “إسرائيل” على موقعة ما تبقى من الفلسطينيين في مساحات جغرافية يفصلها حدود وجدارن وأبراج مراقبة، وقد دعم الغرب ذلك في سبيل إحكام السيطرة لبناء المجتمع الصهيوني الجديد.

تقول الرواية على لسان الفتاة الفلسطينية التي تريد استنطاق رواية فتاة فلسطينية اغتصبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل جماعي عام 1949:

“فالشارع الذي عهدته حتى قبل بضع سنين كان ضيقًا ومتعدد الالتواءات، في حين هذا شديد الاتساع والاستقامة. كما أن جدرانًا بارتفاع خمسة أمتار قد علت على جانبيه، تليها مبان جديدة كثيرة، تجمعت في مستوطنات لم تكن موجودة من قبل.. بينما القرى الفلسطينية التي كانت هناك، اختفت غالبيتها. أرفع رأسي فاتحة عيني جيدًا بحثًا عن أي أثر لهذه القرى وبيوتها المتناثرة بتلقائية أشبه بالصخور فوق الهضاب، تصل بينها طرقات ضيقة تتلكأ في انحناءات عديدة، لكن بغير جدوى”.

كان للسياسة الاستعمارية الإسرائيلية الممارسة على الأرض، انعكاسات على الأدب الفلسطيني تمثلت بوصول الرواية لذروتها عقب النكبة (1948)، إذ عكفت على تصوير مآلات التهجير والشتات والمجازر الإبادية في سبيل نفي التحريف الغربي الصهيوني للحقائق التاريخية فيما يتعلق بوجود الفلسطينيين في فلسطين.

يأتي ذلك متصلًا بكون النصوص الأدبية هي ممارسة نقدية لا تغفل الواقع المعاش بل تتجه إلى أن الأدب مهما اختلفت مدارسه، هو دومًا واقعي بصفة قاطعة، وهو ما عمد له الكتاب الفلسطينيين في أعمالهم الروائية لتشكيل معرفة تاريخية وجغرافية واجتماعية خارج سلطة الاستعمار الإسرائيلي الممارس عليهم، وتشتبك مع الواقع عن طريق الكتابة، ما يستدعي تقصي خصوصية النص في تضمين وتعرية أشكال الهيمنة الاستعمارية على الواقع فلسطينيًا.

يتضح هذا في فضاء نص رواية “تفصيل ثانوي“، إذ يهيمن عليها صورة واقع الاستعمار الإسرائيلي، وذلك بتناول الرواية لزمنين، الأول عام 1949 حيث يغتصب جنود إسرائيليون جماعيًا فتاة بدوية في المنطقة التي يتمركزون فيها على الحدود مع مصر، والزمن الآخر ينعكس في الوقت الحاضر الذي تسعى فيه فتاة فلسطينية تعمل في رام الله لتقصي حقيقة رواية مقتل الفتاة البدوية، بعد أن تقرأ قصتها في صحيفة، انطلاقًا من تفصيل ثانوي هو تاريخ مقتل الفتاة الأولى الذي يصادف تاريخ ولادة الثانية.

تمثل رحلة البحث عن حقيقة موت الفتاة واغتصابها على امتداد الجغرافيا الفلسطينية بعدًا كاشفًا لواقع الاستعمار الإسرائيلي في تقسيم الأراضي التي يسكنها الفلسطينيون لمناطق أ،ب، ج، وواقع الحواجز والنقاط التفتيشية، والتطرق لسياسة محو القرى الفلسطينية مقابل تشييد المستوطنات لغرض استعماري، ما يجعل من الفضاء المكاني في النص عبارة عن خريطة أدبية تمارس فعل النقد للاستعمار الإسرائيلي.

الخريطة الأدبية والنقد الجغرافي

يعد الفضاء المكاني في النص الأدبي المساحة التي يتمظهر فيها الخطاب بتمثيل الأماكن وعكس التطورات الزمنية، وقد كان المكان في الواقع منطلق الاستعمار للاعتماد على الممارسات المكانية التي أعادت تشكيله بهدف استعماري استيطاني، بعد أن عكس صورة الأرض كنص فارغ جاهز للهندسة الاستعمارية المكانية، بصورة انعكست في النص الروائي بتمثيل المكان خرائطيًا وتشكيل ما بات يعرف في الدراسات المكانية بـ”الخريطة الأدبية”، وهي التي شكلت بعدًا حواريًا للنص مع الواقع، بتمثيل الفضاءات الاجتماعية والمكانية بين المعاش والمتخيل، وممارسة النقد الجغرافي للهندسة الاستعمارية، بتعرية السياسة الممارسة على المكان وساكنيه، وإعادة اكتشاف المعرفة المغيبة بفعل السيادة الاستعمارية.

ينعكس هذا في وعي الكاتبة شبلي في نصها “تفصيل ثانوي“، إذ يقرأ الفضاء المكاني من خلال الفعل الخرائطي الذي يتراوح بين فلسطين ما قبل النكبة وفلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما عمدت إليه الكاتبة بتوظيف الخريطة بمفهومها الجغرافي في سياق بحث الفتاة الفلسطينية عن حقيقة مقتل الفتاة البدوية، والتي تلجأ بالفعل للحصول على خرائط من أجل معرفة الأماكن والتنقل على امتداد الجغرافيا الفلسطينية.

إذ تنقل الرواية حقيقة حرمان الفلسطيني من حقه في معرفة وطنه لتقتصر حريته في الحركة على المساحات التي يعيش ويعمل بها، وحاجته للحصول على تصريح للتنقل.

تقول الفتاة في الرواية:

“من بين هذه الخرائط ما هو صادر عن مراكز للأبحاث والدراسات السياسية، ويظهر حدود المناطق الأربع، ومسار الجدار، وحركة الاستيطان والحواجز في الضفة الغربية وغزة. خريطة أخرى تظهر ما كانت عليه فلسطين حتى العام 1948، ثم أخرى، منحتني إياها شركة إيجار السيارات وصادرة عن وزارة السياحة الإسرائيلية، تظهر الشوراع والمجمعات السكنية وفق الحكومة الإسرائيلية”.

وتتطرق الرواية لواقع تقسيم الجغرافيا في الضفة الغربية بما يشمل القدس المحتلة، وعزل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها “إسرائيل” عام 1948 وفصل غزة عن كامل الجغرافيا، لتشير إلى حقيقة مسار الجدار العازل الذي يهدف إلى منع الفلسطينيين في الضفة الغربية من الدخول للأراضي المحتلة وإعاقة حياة الفلسطينيين وممارسة سياسة الضم الاستعمارية للأراضي الفلسطينية.

كما تتناول الجغرافيا الفلسطينية ما قبل النكبة وأسماء القرى والمدن الفلسطينية على امتداد الطرق التي تعرضت لسياسة المحو واستبدال الشوارع والقرى بمسميات وأماكن إسرائيلية جديدة، إذ يبني فضاء السرد مقابلة خرائطية بين الجغرافيا الأصلية لفلسطين ما قبل النكبة والخرائط التي رسمها المستوطنون بهدف الاحتلال وعمدوا لتجسيدها على أرض الواقع.

“أدقق في المنطقة المحاذیة لشارع رقم 1، والتي تبدو حسبما تُظهِر الخریطة، مأهولة بالمستوطنات بالأساس. القریتان الفلسطینیتان الوحیدتان البادیتان فوقها هما: أبو غوش وعین رافا. أعود وأفتح الخریطة التي تصور فلسطین حتى العام 1948، وأجول ببصري فوقها، متنقلة بین أسماء القرى الفلسطینیة العدیدة، التي تم تدمیرها بعد تشرید قاطنیها ذلك العام، فأتعرف على عدد منها والقادم منه بعض من زملائي ومعارفي، مثل قریة لفتا، والقسطل، وعین كارم، والمالحة، والجورة، وأبو شوشة، وساریس، وعنابة، وجمزو، ودیر طریف. لكن غالبیَّتها أسماء تبدو مجهولة بالنسبة لي، لدرجة راحت تثیر في إحساسًا ما بالوحشة. خربة العمور، وبیر ماعین، والبرج، وخربة البویرة، وبیت شنة، وسلبیت، والقباب، والكنیسة، وخروبة، وخربة زكریّا، والبریَّة، ودیر أبو سلامة، والنعاني، وجنداس، والحدیثة، وأبو الفضل، وكسلا، وأخرى كثيرة.

أعيد نظري إلى الخریطة الإسرائیلیة. منتزه كبیر يدعى منتزه كندا یغطي الآن مساحة جمیع هذه القرى. أغلق الخرائط، أشغل محرك السیارة، وأنطلق فوق شارع رقم 50 دون أن أواجه أي عائق هذه المرة، إلى أن أصل الطریق السریعة الطویلة. بعد وقت من المسیر فوقها، أبدأ بهبوط جبال القدس باتجاه مفترق بیت شیمین وفق ما تشیر الیافطات، والذي قد یكون اسمه الأصلي بیت سوسین على اسم القریة القریبة التي تظهر في الخریطة من العام 1948، ولم تعد موجودة. بقي منها بیت واحد فقط لم یتم هدمه، ألمحه إلى یساري محاطًا بأشجار السرو، تخترق الأعشاب حجارته”.

يتضح من النص وعي الكاتبة بتضمين السياق التاريخي والجغرافي، وهو الذي دفع بتقديم النص للمعرفة المناهضة لسياسة إبادة المكان استعماريًا، بصورة انعكس فيها وعي الكاتبة بتقديم الجغرافيا الفلسطينية ما قبل الاستعمار، من خلال الخرائط الحقيقية والمتخيلة، بصورة بررت قيام النص بفعل مقاوم للهيمنة الاستعمارية، ببناء خطاب مضاد ومنافي لأكاذيب تصوير فلسطين على أنها أرض فارغة.

إذ تعود الكاتبة لخرائطية المكان ما قبل النكبة 1948 للتأكيد على وجود السكان الأصليين وتهجيرهم بهدف ممارسة سياسة المحو والإبادة الجغرافية والبشرية، والتطرق لحقيقة إبادة القرى والمدن وإقامة معالم مكانية على أنقاضها، كمنتزه “كندا” الذي بناه الاحتلال بأموال متبرعين كنديين يهود وتقع أغلب مساحته ضمن أراضي الضفة الغربية.

راهنية النص في ضوء حرب الإبادة

لا شك، أن الإحجام عن تكريم الكاتبة عدنية الشبلي ومنحها الجائزة عن نصها الروائي يأتي في سياق التواطؤ الغربي مع سياسية الاستعمار الإسرائيلي في معاملة الفلسطينيين كأجساد مستباحة من خلال حالة الحرب أو حتى الاستيطان، وإخفاء حقيقة “إسرائيل” كدولة استعمارية فوق القانون الدولي.

إذ عمدت الكاتبة عدنية الشبلي في نص روايتها للإشارة إلى الحرب على غزة واجتياح رفح: “أصيغ بسمعي أصوات القذائف. ويروح ثقلها يترجم لي بعدي عن المكان الذي يجري قصفه. إنه بعيد خلف الجدار، في غزة أو ربما رفح“، “في الشارع المؤدي إلى جهة اليمين ويقود إلى رفح، اصطفت مركبات ومدرعات عسكرية عديدة، وقف حولها عشرات الجنود.. يبدو أنهم على وشك الانطلاق في عملية اجتياح لرفح“، ما يجعل النص كاشفًا لتشريع حالة الحرب على قطاع غزة في أي لحظة ودون مبرر ومنطق أخلاقي، وتشريع سياسة التنكيل بالفلسطينيين في الضفة وفرض قيود الحركة عليهم، ما يدلل على أن هذه الحرب الحالية التي تقوم بها “إسرائيل” ليست الأولى من نوعها على غزة.

كما أن عملية طوفان الأقصى شكلت ذريعة الغرب لإسكات الأصوات الفلسطينية التي ترمي لكشف حقيقة الاحتلال الإسرائيلي في أعمالها الأدبية، وكذلك ذريعة للتهميش الأكاديمي والثقافي لما هو داعم للفلسطينيين، ما انعكس بقمع المظاهرات الاحتجاجية المناهضة للحرب في الغرب.

تتبنى رواية “تفصيل ثانوي” أسلوبًا حواريًا يعرّي الاستعمار عبر ربطه بمعاناة الفلسطينيين، التي تتجسد في سادية الاحتلال ووحشيته واستباحته لهم، إذ تنطلق الرواية من حادثة اغتصاب جماعي لفتاة بدوية في عام 1949، وهو حدث يعكس السياسة الممنهجة للاحتلال الإسرائيلي باستخدام الاغتصاب كأداة قمع ضد الفلسطينيين. تستمر هذه السياسة بشكل متصاعد حتى اليوم، حيث زادت وتيرة حالات الاغتصاب الجماعي في السجون الإسرائيلية، وزادت حدتها مع حرب الإبادة الراهنة على غزة وأسفرت عن مقتل العديد منهم.

كما تنتهي رواية تفصيل ثانوي بقتل الفتاة التي تسعى لاستنطاق رواية الفتاة التي اغتصبت: “فجأة يغمرني ما يشبه الحريق الحاد في يدي ثم صدري، يليه أصوات إطلاق نار بعيدة“، ما يدلل على استمرارية القتل والتنكيل بحق الفلسطينيين دون محاسبة.

أما قمع الرواية وحرمان كاتبها من التكريم المستحق، فهي دليل واضح على الانحياز والتأييد الغربي لـ”إسرائيل” على حساب الفلسطينيين وحقهم في الحياة والتحرر، وإدراكهم لقوة الأدب ودوره في استعادة الهوية وممارسة الفعل المقاوم، والتأكيد على أهمية خطاب النص بما يتكامل مع خطاب مناهضة الاستعمار في الواقع.