في عام 1909 ألَّف البريطاني نورمان إنجيل كتابًا بعنوان “الوهم”، أكد فيه أن النزاع بين القوى الأوروبية الكبرى بعيد الاحتمال، فالحرب لم تكن متوقعة أبدًا، لأن اقتصاداتها أصبحت مترابطة للغاية، وتكلفة الحرب مرتفعة للغاية بحيث يكون من المنطقي اقتصاديًا أو اجتماعيًا أن تبدأ واحدة.

لكن في غضون خمس سنوات بدأت الحرب العالمية الأولى، أو ما تُسمى بـ”الحرب العظمى”، وبحلول الوقت الذي انتهت فيه، وفي مثل هذا اليوم، 11 من نوفمبر 1918، كان هناك نحو 40 مليون قتيل أو جريح، بما في ذلك ما يقرب من مليون إصابة في الجيش البريطاني والإمبراطوري.

وبعد مرور مئة عام تبدو ثقة إنجيل منتشرة اليوم أيضًا، فقادة العالم الذين اجتمعوا في باريس لإحياء الذكرى المئوية في ظل توتر دبلوماسي وأزمات بين كثير من هؤلاء القادة والزعماء، معتقدين أن العولمة قللت من احتمال وقوع نزال عالمي كبير، لكن الواقع يقول التقدم العسكري التكنولوجي والأسلحة النوورية المدمرة تدفع نحو نزاع أكثر دمارًا.

ورغم مرور مئة عام على اندلاع الحرب الكبرى لا تزال مخلفات هذا الصراع العالمي الذي غيّر خريطة العالم، ثقيلة جدًا خصوصًا على منطقتي البلقان والشرق الأوسط، فأعمال العنف التي ولّدتها لم تنته بعد، وأدى ترسيم الحدود عشوائيًا على يد قوى إمبريالية إلى ترك إرث لم تتمكن منطقة الشرق الأوسط من تجاوزه، ولم تتمكن الشعوب من تجاوز تداعياته.

مائة عام على حرب الكيميائيين

لم يتوقع أحد أن أول هجوم بغاز “الكلورين” في 22 من أبريل/نيسان عام 1915 سيكون ناجحًا بهذه الدرجة، حتى فريتز هابر العالم الألماني والمخترع الرئيسي للسلاح الذي اقترح استخدامه على أراضي دول الحلفاء وأشرف على تطويره، حتى إنه ذهب إلى الخطوط الأمامية لمشاهدة إلقاء 5730 إسطوانة من الغاز على طريق من 4 أميال خارج مدينة إيبر البلجيكية.

في القرن الماضي قتل الغاز السام ملايين المدنيين حول العالم: ركاب مترو طوكيو ومعارضي النظام السوري وسجناء الرايخ الثالث في معسكرات الاعتقال، حتى البعض من أسرة هابر نفسه

قاتل هابر بمعركته الخاصة فقط لينال الفرصة بتجربة الغاز، وكان معظم القادة الألمان يشككون بالغاز السام كسلاح، فقد رأوا أن هجوم غاز الكلورين هو تجربة بأفضل الأحوال، وحيلة بأسوأها”، حسبما يقول أندرو إيد مؤرخ العلم في جامعة البيرتا، وخلال ستة أشهر من الحرب عمل هابر على إقناع قائد واحد في الجبهة الغربية باستخدام غاز الكلورين، وقد قُتل في أثناء هجوم الكلورين أكثر من 1100 جندي وجُرح كثيرون، وعندئذ تغير انعدام الدعم بشكل دراماتيكي.

أشعل أول هجوم ضخم بالأسلحة الكيميائية في ذلك اليوم التنافس في الأسلحة الكيمياوية بين الأطراف المتحاربة، وبنهاية الحرب العالمية الأولى، طور العلماء العاملين في كلا الطرفين ما يقارب 3000 نوع مختلف من الكيمياويات القابلة للاستخدام كأسلحة، نحو 50 من هذه السموم تم تجريبها فعليًا في ميدان المعركة، حسبما يقول جوزيف كال مؤرخ الكيمياء في جامعة كولرادو.

لم تنته أهوال الأسلحة الكيميائية في الحرب العالمية الأولى

ولعل السبب الذي يعتبر الحرب العالمية الأولى فاتحة الظهور المروع للأسلحة الكيميائية، هو أن الأسلحة أصبحت أكثر فتكًا من أي وقت مضى، وبسرعة كان غاز الكلور وغاز الخردل وغاز الفوسجين، من الأهوال المطلقة في ساحة المعركة، وكانت القوات العسكرية سريعة التكيف مع هذه التكنولوجيا الجديدة.

لم تنتهِ أبدًا أهوال الأسلحة الكيميائية في الحرب العالمية الأولى، فقد فُتح الباب أمام استخدامها على نطاق واسع، وفي القرن الماضي قتل الغاز السام ملايين المدنيين حول العالم: ركاب مترو طوكيو ومعارضي النظام السوري وسجناء الرايخ الثالث في معسكرات الاعتقال، حتى البعض من أسرة هابر نفسه.

كلما تطور العلم اتجهت حصيلته النهائية وأعظم اختراعاته نحو التسليح وصناعة الأسلحة الفتاكة و المدمرة

لو أدرك هابربأنه فتح صندوق باندورا (صندوق يرمز للشر في الأساطير الأغريقية) في 1915، وأحس بالذنب تجاه ما فعل، لم يكُن ليقُال إنه حافظ على رأيه بأن “الحرب الكيميائية كانت سلاحًا أخلاقيًا في زمن الحرب حتى وفاته”، بالتأكيد، كان يعلم بأن المحاولة لحذف سوابق الحرب الكيميائية سيكون بصعوبة إعادة غاز الكلورين في حاوية مدفونة في طين حقول فلاندرز (منطقة في أيبر ببلجيكا، كانت أرض أول معركة أُستخدمت فيها الأسلحة الكيميائية).

عندما أصبح العلم في خدمة الحرب

خلال الحرب العالمية الأولى اُستخدمت مجموعة متنوعة من الأسلحة كان يتم تجربتها لأول مرة، وحققت نتائج مذهلة في ساحة المعركة، حتى إنها كانت تستخدم على مدى العقود الماضية، ولكن في أوائل القرن العشرين أدت الابتكارات التكنولوجية إلى خلق فئات جديدة تمامًا من الأسلحة.

كانت أسلحة “الحرب العظمى” المسؤولة عن ملايين القتلى حتى يومنا هذا، فالدبابة الأولى المستخدمة في القتال كانت في أثناء الحرب العالمية الأولى، وكانت المملكة المتحدة أول إمبراطورية تستخدم الدبابات، في معركة السوم، كما دفعت ضروريات الحرب البريطانيين لبناء أول حاملة طائرات في العالم “HMS Furious“، كما شهدت هذه الحرب الاستخدام الأول لقاذفات اللهب المتحركة على يد الألمان في خنادق القتال ضد البريطانيين.

وجد الشرق الأوسط نفسه واقفًا أمام الخريطة الحدودية التي تتجاهل الحقائق العرقية والمذهبية في المنطقة، كما تتجاهل أي وعود بضمان استقلال المناطق العربية

كان ذلك إيذانًا بانطلاق سباق التسلح بين الدول، فقد بدأت معظم الدول تتجه نحو تصنيع الأسلحة الثقيلة والقنابل والدبابات والطائرات الحربية، وبدأت كل دولة تستعرض قوتها العسكرية وتتفاخر بما تمتلكه من قوة حتى اشتد الصراع بين جميع الأطراف وبقوا ينتظرون الفرصة السانحة لبدء الحرب.

وإن لم تبدأ هذه الحرب فهناك طرق أخرى لاستعراض القوى، فقد جربت روسيا الكثير من الأسلحة الذكية خلال السنوات الماضية سواء في مناوراتها العسكرية أم خلال الحرب الذي تقوم بها داخل الأراضي السورية كما تشير بعض التقارير العسكرية، لكن ليس الروس وحدهم مَنْ اتخذ من سوريا حقل تجارب، فقد تحول هذا البلد منذ الحرب إلى ساحة مفتوحة تستغله عدة أطراف أجنبية في استعراض تطورها التكنولوجي والتكتيكي والتجاري.

وكلما تطور العلم اتجهت حصيلته النهائية وأعظم اختراعاته نحو التسليح وصناعة الأسلحة الفتاكة المدمرة، حتى بات ما وصلت إليه دول العالم من التسلح باستخدام التقنيات الذكية والطائرات دون طيار وترسانات حربية من صواريخ ودبابات قدارًا على شن حروب كاملة دون تدخل الإنسان.

إرث مئة عام من الحرب على الشرق الأوسط

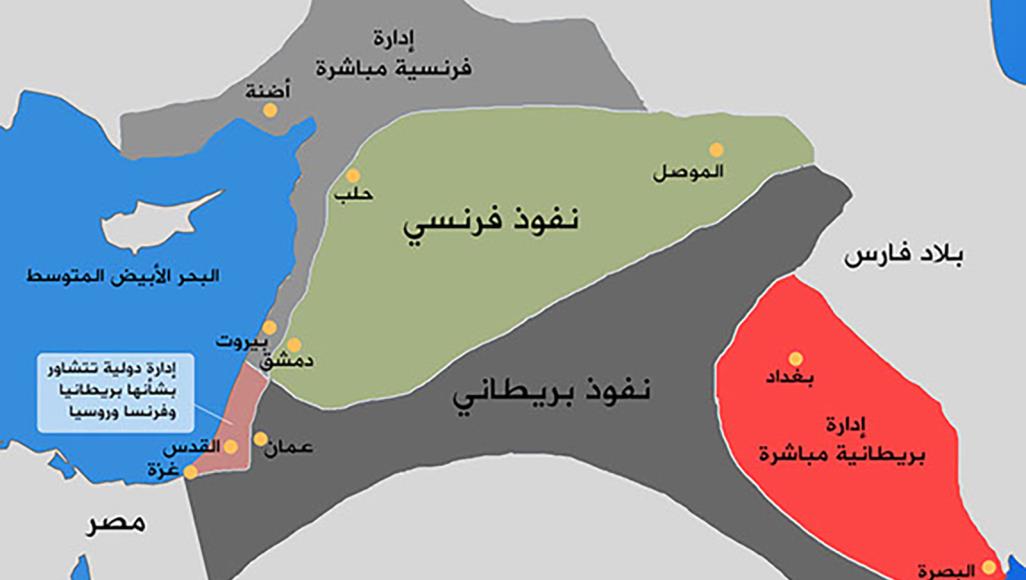

كانت منطقة الشرق الأوسط أكثر المناطق تأثرًا بتداعيات الحرب العالمية الأولى، فيما تشهده المنطقة حاليًا من اضطرابات وحروب أهلية بسبب معاهدة “فرساي” والتدخلات العسكرية للقوى الاستعمارية والصراعات العرقية، ولعل أكبر أثر تواصلت تداعياته إلى اليوم هو اتفاقية “سايكس بيكو” عام 1916، التي قسّمت المنطقة العربية حسب مصالح فرنسا وبريطانيا.

وجد الشرق الأوسط نفسه واقفًا أمام خريطة حدودية تتجاهل الحقائق العرقية والمذهبية في المنطقة

اليوم تشهد نفس المنطقة صراعات حامية قال عنها الخبراء إنها بداية لنهاية “سايكس بيكو” ودخول العالم عصرًا جديدًا على غرار ما أحدثته الحرب العالمية الأولى، وجد الشرق الأوسط نفسه واقفًا أمام الخريطة الحدودية التي تتجاهل الحقائق العرقية والمذهبية في المنطقة، كما تتجاهل أي وعود بضمان استقلال المناطق العربية.

إلى جانب اتفاقية سايكس بيكو تعد معاهدة “فرساي” عام 1919 والتدخلات العسكرية للقوى الاستعمارية من أبرز مظاهر الحرب العالمية الكبرى، بالإضافة إلى الآثار الناتجة عن كارثة الحرب العالمية الثانية في أوروبا – كتأسيس “إسرائيل” على حساب فلسطين، والحرب الباردة والسباق على موارد الخليج العربي – التي أضافت أعباءً تاريخية على الشرق الأوسط.

والكثير من الصراعات التي خلفتها الحرب العالمية الأولى لم تجد طرقها للحل، خصوصًا فيما يتعلّق بظهور الصراعات العرقية التي تزداد خطورتها يومًا بعد يوم، في ظل ما يجري في سوريا والعراق، والاضطرابات في لبنان والسودان، ومحاولات زعزعة استقرار مصر ودول الخليج العربي.

شكلت تداعيات الحرب منذ مئة عام أعباء على الشرق الأوسط، وأدت إلى صراع لم يأت بعد إلى نهايته حتى اليوم

كل هذه التداعيات شكّلت، منذ مئة عام، أعباءً على الشرق الأوسط، وأدت إلى صراع لم يأت بعد إلى نهايته حتى اليوم من مئة عام من ذلك الصيف المشؤوم عام 1914، بل حتى بعد 8 سنوات من ثورات الربيع العربي لم تسلم دول المنطقة من الحروب والنزاعات الأهلية، حتى بات الوضع في سوريا أشبه بوضع أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى.

هذا ما جنته الشعوب

تركت الحرب العظمى إرثًا من التناقضات وخلفت أوبئة لا يزال بعضها يهدد البشر، على سبيل المثال، كان هناك وباء الإنفلونزا الإسبانية الذي تزامن عام 1918 مع نهاية الحرب العالمية الأولى ويُعتقد أن هذا الفيروس ربما لعب دورًا في إنهاء الحرب؛ حيث لم يتمكن الجنود من القتال بسبب إصابتهم، وفي عام 2009 انتشر وباء إنفلونزا الخنازير “H1N1” الذي تم اكتشافه في المكسيك، وهو سليل لفيروس الإنفلونزا الإسبانية الذي حصد ما بين 20 – 100 مليون إنسان ما بين عامي 1918 و1920، ومع ذلك فإن الإنفلونزا تُنسى إلى حد كبير اليوم، حيث يتم تجاهل تراثها بالكامل تقريبًا.

شاع التجنيد الإجباري في الدول الأوروبية، خاصة في فترات الحروب كالحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية

كانت أعداد الضحايا متبايتة، لكن السبب أن الانفلونزا كانت – في جزء منها – كارثة “طبيعية”، بينما كان يُفهم من الحرب أنها كارثة من صنع الإنسان، وقد تم فيها شحذ الشباب الذين تم إقناعهم بالتطوع من خلال دعوات مثالية لخدمة الملك والبلد وتحرير المظلومين، إلى حرب على الجانب البعيد من المحيط يواجهون فيها العنف الرهيب.

ونظرًا للحاجة إلى الكم البشري في ترجيح موازين القوة العسكرية، شاع التجنيد الإجباري في الدول الأوروبية، خاصة في فترات الحروب كالحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وجرت عمليات تجنيد على نطاق لم يشهد التاريخ له مثيلاً بسبب الطابع العالمي للحربين، حتى أصبح التجنيد فيما بعد عاملاً أساسيًا في السياق الإستراتيجي العاصف، الذي أججته الأطماع الاستعمارية والرغبة في السيطرة على التجارة العالمية.

كما كانت ضريبة الدخل التي تدفعها الشركات والأفراد اليوم من تبعات الحرب أيضًا، فقد أُجبرت أوتاوا (العاصمة الاتحادية أو الفيدرالية لكندا) على اللجوء إلى واشنطن للحصول على مئات الملايين من الدولارات كقروض خلال منتصف الحرب، وبعيدًا عن لندن التي تعاني ضغوطًا مالية، لذا فإن تبني نظام مالي في أمريكا الشمالية كان جانبًا آخر من مخلفات الحرب.

أصبح التجنيد بعد الحرب العالمية عاملاً أساسيًا في السياق الإستراتيجي العاصف

غير ذلك، ثمة تغييرات أخرى، لا سيما في مجال حقوق المرأة، فقد حصلت معظم النساء على حق التصويت، وأظهرت الحرب أن النساء يمكن أن يساهمن بالتساوي في العمل في مصانع الذخائر والبنوك، وكانت الثقة الجديدة لعشرات الآلاف من النساء اللواتي انتقلن خلال الحرب من المجال الداخلي إلى مكان العمل.

وفي حين أدت الحرب إلى خروج المرأة إلى المسرح العالمي، كان هناك أيضًا إرث مظلم من الغضب في الداخل، تمثل في ممارسة أشكال مختلفة من العنف ضد المرأة، حين كانت النساء يجبرن للعمل بالقوة في معسكرات المتعة، وهو ما خلف أشكال من العنف تمارس في وقت السلم لا وقت الحرب.

هذه المجازر التي وقعت – وما زالت – في الحرب تجعلنا نفكر مليًا قبل زعزعة النظام العالمين وهو نظام ليس خاليًا من المخاطر، فغياب القوانين العالمية يؤدي إلى تصاعد النزاعات، وقد تؤدي المنافسة التجارية إلى النزاع السياسي وعداوة بين بلدين.