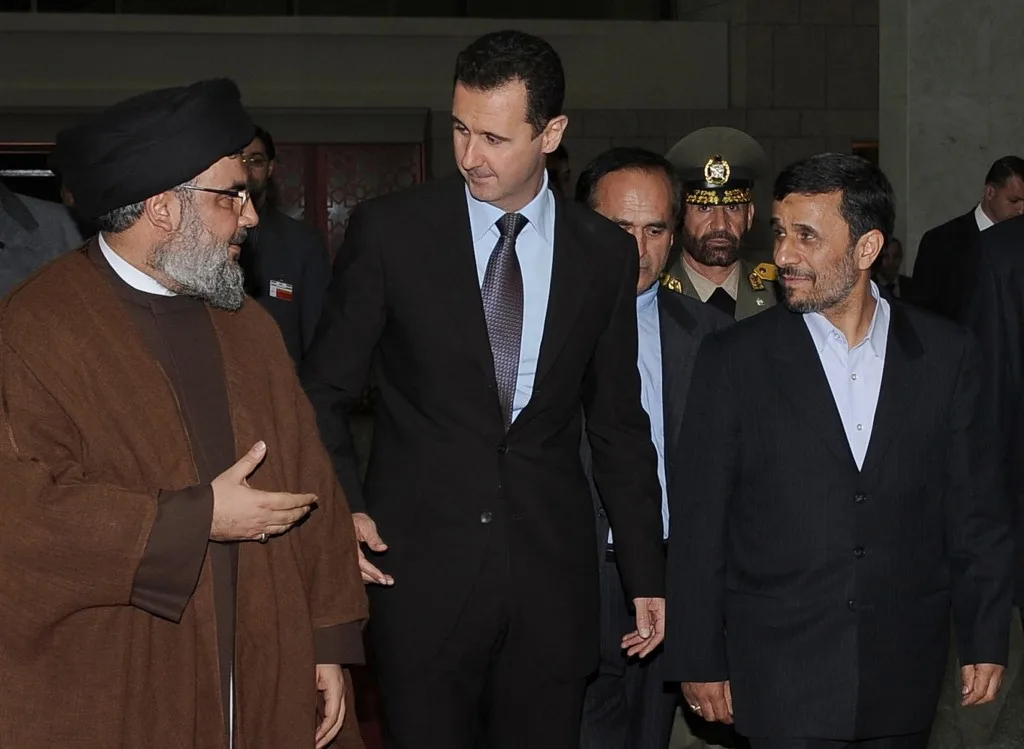

في سلسلة من التصريحات، بدأت بقيادات الحرس في طهران، ومرت بالسيد نصر الله في لبنان، وانتهت إلى الرئيس الأسد في دمشق، زعم الحلفاء الثلاثة أن المعركة الدائرة في سوريا بين النظام وشعبه، تميل الآن لصالح النظام. هذه، بالطبع، ليست المرة الأولى التي تصدر فيها مثل هذه النغمة عن زعيم النظام السوري وحلفائه. في الشهور الأولى من الثورة، وبينما حي بابا عمرو يتعرض لدمار وحشي، تساءل السيد نصر مستنكراً في خطاب له عما إن كان هناك شيء يحدث في حمص. ولم يلبث أن توقع أن الأزمة السورية ستنتهي خلال أسبوعين أو ثلاثة. مهما كان الأمر، على أية حال، فإن تصريحات الأسد وحلفائه هذه المرة صادفت اهتماماً ملموساً في الدوائر العربية والإقليمية.

أكملت سوريا قبل أسابيع قليلة عامها الثالث من الثورة، وأكثر من عامين بقليل من المواجهة المسلحة بين الشعب والنظام. ما لا يجب تناسيه أو إغفاله أن النظام، والنظام وحده، كان من دفع البلاد إلى المواجهة المسلحة. لا وضع النظام الإقليمي، ولا موقف الشعوب العربية والجوار الإسلامي منه، كان يستدعي أن تذهب سوريا إلى ما ذهبت إليه. عندما خرج مئات الألوف من السوريين مطالبين بالتغيير والإصلاح السياسي، لم يكن مطلوباً من النظام سوى مقابلة شعبه في منتصف الطريق والانتقال بسوريا إلى بلد أكثر حرية وديمقراطية. بلجوء النظام إلى القوة الوحشية، وعلى مدى شهور طوال، لم يكن من الغريب أن تنتقل الثورة الشعبية إلى ثورة مسلحة. بالرغم من صيحات قادة المعارضة المتكررة بالحفاظ على سلمية الثورة، وجد الكثير من السوريين أن من واجبهم ومسؤوليتهم الدفاع عن شرف أسرهم وحياتهم بأي وسيلة ممكنة.

ولأن هذه سوريا، وليست أي بلد آخر، فسرعان ما تحولت المواجهة المسلحة إلى ما هو أكثر من ذلك: شبان عرب، تدفقوا من كافة أنحاء المجال العربي للدفاع عن أشقائهم السوريين؛ ولا يخفى أن بعضهم رأى في سوريا معركة طائفية ضد سيطرة الأقلية العلوية الوحشية على مقدرات البلاد. وما لبث أن تبع هؤلاء ‘مجاهدون’ محترفون، تنقلوا خلال العقدين الماضيين من القوقاز إلى أفغانستان والقرن الإفريقي، ومن أفغانستان إلى العراق واليمن، ومنهما إلى سوريا. في الوقت نفسه، كان النظام يستحث رصيده الطائفي في سوريا والمشرق، لتتحول قيادة الجيش السوري كلها تقريباً إلى قيادة طائفية، تساندها ميليشيات من الطائفة العلوية. وبتدخل حزب الله السافر في المعارك من بداية 2013، لحماية دمشق من السقوط، كما قال السيد نصر الله لمسؤول لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الروسي، تحولت سوريا إلى ساحة جذب للآلاف من المتطوعين الشيعة، العرب وغير العرب، الذين حركتهم، كما نظراء لهم سنة، أوهام الدفاع عن نظام صور لهم بأنه قلعة الشيعة والتشيع.

لم يكن لكل هذا أن يحدث لولا تطور آخر على صعيد مواقف القوى الإقليمية. فقد نظرت إيران إلى سوريا باعتبارها من منظارين سياسيين معاً: المنظار الطائفي والمنظار الجيوسياسي، وقررت بالتالي خوض معركة الحفاظ على النظام وسيطرته إلى النهاية. ولم يختلف الموقف الروسي كثيراً، بعد أن وجدت موسكو أن سوريا يمكن أن تصبح رمزاً لعودة روسيا إلى ساحة القرار الدولي. من جهة أخرى، وبعد تردد دام شهوراً، وتحت ضغط الرأي العام العربي والإسلامي، قررت تركيا والسعودية وقطر أن السياسة الصحيحة في سوريا هي مساندة الشعب للتخلص من نظامه ومحاولة بناء الحكم السوري من جديد.

بدأت الثورة السورية باعتبارها حلقة أخرى في حركة الثورة العربية من أجل الحرية والكرامة الإنسانية؛ وتحولت إلى ما يشبه الحرب الأهلية، عندما أصبح الطابع السني هو الغالب على الحراك الشعبي، والطابع العلوي الغالب على أجهزة القمع والميليشيات المساندة للنظام. وبدأت الثورة باعتبارها أزمة سورية وطنية، أزمة تحول دولة الاستقلال إلى وحش كاسر، يلتهم حياة شعبه بلا رحمة ولا حساب، وسرعان ما تحولت إلى أزمة إقليمية. وفي النهاية، لم يكن هناك من بد من أن تصبح الدولة الصغيرة، التي مثلت عقدة العقد في المشرق العربي – الإسلامي منذ ولادة نظام ما بعد الحرب العالمية الأولى، حقلاً لصراع متعدد الأبعاد: سوري سوري، طائفي سني – شيعي، عربي فارسي تركي – إسرائيلي، وروسي غربي. وفي الطريق، دمرت الحرب مدناً وبلدات سورية بأكملها؛ شرد الملايين السوريين داخل وطنهم وفي دول الجوار وأنحاء العالم الأخرى؛ تقوضت الأسس التي يقوم عليها الجيش السوري باعتباره جيشاً وطنياً، وخسر هذا الجيش قطاعاً كبيراً من مقدراته البشرية والتسليحية؛ انهارت معظم مؤسسات الدولة السورية الأخرى؛ تشظت الجماعة السورية الوطنية إلى طوائف وإثنيات ومناطق؛ وأفسدت علاقات الطوائف في المجال العربي كله كما لم تفسد من قبل.

حقق النظام وحلفاؤه، منذ الصيف الماضي، بعض المكاسب على أرض المعركة؟ نعم، ليس ثمة شك. فمنذ معركة القصير، تتقدم سلطة النظام، من بلدة إلى أخرى في منطقة القلمون، في معركة بطيئة، دموية ومدمرة، وباهظة التكاليف. ولكن الواضح لكل المتابعين أن النظام وحلفاءه يخوضون معركة في مستطيل محدود من الأرض، لا يتجاوز مئات الكيلومترات المربعة، يمتد من دمشق إلى الحدود اللبنانية، عرضاً، ومن دمشق إلى حمص في ضلعه الشرقي، وعلى امتداد الشريط الساحلي في ضلعه الغربي، طولاً. في ميزان القوة العسكري المتغير باطراد، لم يعد للنظام من مقدرات بشرية ذات وزن ملموس للتأثير على مسار الحرب. بمعنى أن الحاضنة الطائفية للنظام استنزفت بصورة كبيرة، تجعلها أعجز نسبياً عن سد حاجات الجيش المتزايدة للبشر. وهذا ما جعل المعارك الأخيرة للنظام تأخذ صورة نمطية واحدة تقريباً، حيث تكتفي قوات جيش النظام وطائراته بالقصف الوحشي، على الأحياء والبلدات والمدن المحاصرة، بينما تتقدم مجموعات حزب الله والمتطوعين الشيعة لخوض المعركة على الأرض. ولا تظهر قوات الجيش في ساحة المعركة إلا بعد السيطرة على المنطقة المستهدفة.

سياسياً، ليس ثمة متغيرات جوهرية تذكر. الاتفاق الإيراني الغربي حول الملف النووي لم ينعكس على أي ملف آخر من الملفات الإقليمية التي تعتبر إيران طرفاً فيها. وبالرغم من أن روسيا تتخذ الموقف الأكثر صلابة في المحافظة على نظام دمشق، فإن روسيا اليوم، سيما بعد ذهاب أوكرانيا غرباً وتحولها إلى أزمة أوروبية كبرى، ليست في وضع أفضل في سوريا مما كانت عليه في السنوات القليلة الماضية. من جهة أخرى، لا تركيا غيرت موقفها من الأزمة السورية، ولا حكم العدالة والتنمية في أنقرة سقط كما تمنى نظام دمشق وحلفاؤه. وما ينطبق على تركيا، ينطبق على السعودية وقطر. غربياً، كان القرار الأمريكي- الأوروبي، من البداية، عدم التدخل في سورية، أو السماح بتسليح الثوار السوريين بسلاح نوعي، يمكن أن يتسرب لمجموعات تعتبرها واشنطن إرهابية.

هذه معركة ليست مرشحة لحسم سريع، لا لصالح النظام وحلفائه ولا لصالح الثوار السوريين. الشيء الوحيد الذي يمكن توقعه على المدى القصير أن سوريا في طريقها للمزيد من التدمير والتشظي. من يريد مصلحة سوريا، شعباً ووطناً، عليه أن يعمل على تخليص سوريا والسوريين من قبضة هذا النظام الفاشي، المجرم.