يتحضر البيت الأبيض خلال فترة وجيزة لتغيير سيّده مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وبينما تتوالى الأسماء المرشحة لتولي منصب الرئاسة في ورقة الاقتراع، يعلم الجميع أن أحدًا لا يملك حظًا خارج حظيرة الحمار الأزرق والفيل الأحمر، شعارا الحزبين الديمقراطي والجمهوري على التوالي.

يكتسب سيد البيت الأبيض انتباهًا عالميًا مضاعفًا في ظل الضلوع الأمريكي المباشر في حرب الإبادة الإسرائيلية الدائرة في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي ينظر إليها البعض كمحاولة لتصفية القضية الفلسطينية، فيما يراها آخرون حرب وجود للفلسطيني عمومًا.

في ظل هذه المعطيات التاريخية، يلقي ملف “دبلوماسية الحبليَن” الضوء على أهم محاور القضية الفلسطينية وتفاعلات الإدارات الأمريكية السابقة مع قضايا متعلقة بالاستيطان والحدود وعسكرة المجتمع الإسرائيلي وتسليحه والمنظور من ثورة الفلسطينيين وشكل دولتهم ومؤسساتهم، وهي قضايا لطالما وضعها سيد البيت الأبيض على أجندة أعماله.

يتتبع الملف أهم هذه المحاور في نهجٍ مقارن لرسم صورة توضيحية للقارئ المهتم بالانتخابات الأمريكية وهويّة الرئيس القادم، ويجيب بشكل أساسي عما إذا كان هناك اختلاف حقيقي بين الجمهوريين والديمقراطيين في معالجة القضية الفلسطينية وجزئياتها وهل من سببٍ يجعل الفلسطيني الآن يؤمّل على خسارة حزب مقابل الآخر؟ وهل يعني فوز أحدهما دون الآخر تغيّرًا في النتائج والمخرجات؟

نبدأ هذه السلسلة برصد الموقف الأمريكي من مسألة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقبلها في القطاع، فلعقود أعلنت الإدارات الأمريكية على اختلاف الحزب الذي يرأسها، التزامها بما جاء في وثيقة هانسل، وهي وثيقة أصدرتها إدارة جيمي كارتر عام 1978 يصف فيها هيربرت هانسل، المستشار القانوني للإدارة الأمريكية حينها، المستوطنات الإسرائيلية بـ”غير الشرعية”.

لكن ذلك لم يلقِ بظلاله على السياسة الأمريكية تجاه “إسرائيل”، حيث ظل البيت الأبيض مخلصًا على اختلاف سيده لتسليح وتمويل ودعم “إسرائيل” بصورة غير مشروطة، بينما ظلت المشروعات الاستيطانية تجرى على قدم وساق في الأراضي المحتلة، وظلت نبرة اللغة المستخدمة تجاه المشروع الاستيطاني تعلو وتهبط بحسب صاحبها ولأي حزب ينتمي.

فما الموقف الحقيقي للإدارات الأمريكية المتعاقبة من عملية الاستيطان؟ هل هناك اختلافات حقيقية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالخصوص؟ وما الذي قدمته كل إدارة في هذا الملف الذي كان وما زال يعتبر ملفًا شائكًا و”عقبة في وجه عملية السلام” كما يصفه الأمريكي نفسه؟

كلينتون.. عراب الاستيطان

تبقي الإدارات الديمقراطية عمومًا على موقف رافض للاستيطان في العلن وتتمسك ظاهريًا بقواعد القانون الدولي بالخصوص، التي تعتبر نقل المدنيين من الدولة القائمة بالاحتلال إلى الأراضي المحتلة جريمة حرب وفقًا لاتفاقيات عدة، على رأسها اتفاقية جينيف الرابعة لحماية المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة لعام 1949، وهذا ما فعلته في البداية إدارة بيل كلينتون التي أخذت على عاتقها حل القضية الفلسطينية مرة وللأبد.

رغم اللقب البراق الذي حمله كلينتون “عراب عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين”، ابتداء باتفاقيات أوسلو وختامًا بقمة كامب ديفيد، فإن واقع إدارة كلينتون يقول خلاف ذلك تمامًا، حيث لم تتخذ الإدارة موقفًا جادًا فيما يتعلق بالمستوطنات وهي الخطر الإسرائيلي الأشد حينها، وظل سقف الموقف محصورًا بالتوبيخ والانتقاد كلما قامت مستوطنة جديدة على الأراضي المحتلة، بل إن كلينتون رفض مناقشة ملف الاستيطان بجدية في اتفاقيات أوسلو وأوصى بإرجائها لوقت لاحق، لما عُرِف حينها بـ”مفاوضات الحل النهائي”.

من جهة أخرى، منحت الإدارة الإسرائيليين فرصة ذهبية للتوسع في الاستيطان خلال تسعينيات القرن الماضي حيث ثبتت وتد التغول بالضفة والقدس في ظل أرئيل شارون الذي شغل حينها منصب وزير الإسكان وأشرف مباشرة على التوسع الاستيطاني، الذي – وفقًا له – منع إسحاق رابين، رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، من الانسحاب من الضفة وفقًا لاتفاقية أوسلو عام 1993.

كما سمحت إدارة كلينتون بمرور القروض وحزم المساعدات الأمريكية التي ساهمت ببناء المستوطنات دون رادع، وعارضت أيضًا شرطًا كان جورج بوش الأب، سلف كلينتون، قد أرفقه لاتفاقية قرض بقيمة 10 مليارات دولار بداية تسعينيات القرن الماضي بضغط من جماعات حقوق الإنسان، يطالب بخصم نفقات الاستيطان من الدفعة السنوية للقرض التي تُقدم لحكومة “إسرائيل”.

ورغم أن الولايات المتحدة أعلنت وفقًا لشرط الاتفاق أن مبلغ 437 مليون دولار تم خصمها من دفعة عام 1993 بسبب النشاط الاستيطاني القائم على قدم وساق، فإن بيل كلينتون منح “إسرائيل” مساعدة بمقدار 500 مليون دولار من مستودعات “الناتو” على شكل “مساعدات عسكرية” في تحايل مباشر على شرط الاتفاق.

السيناريو ذاته تكرر في السنوات اللاحقة وظل كلينتون يعوض خصم القرض بمنح دون مقابل، ما عزز بشكل كبير سياسة الاستيطان ومشروعات ضم الأراضي ومصادرتها التي عاشت في ظل إدارة كلينتون عصرها الذهبي.

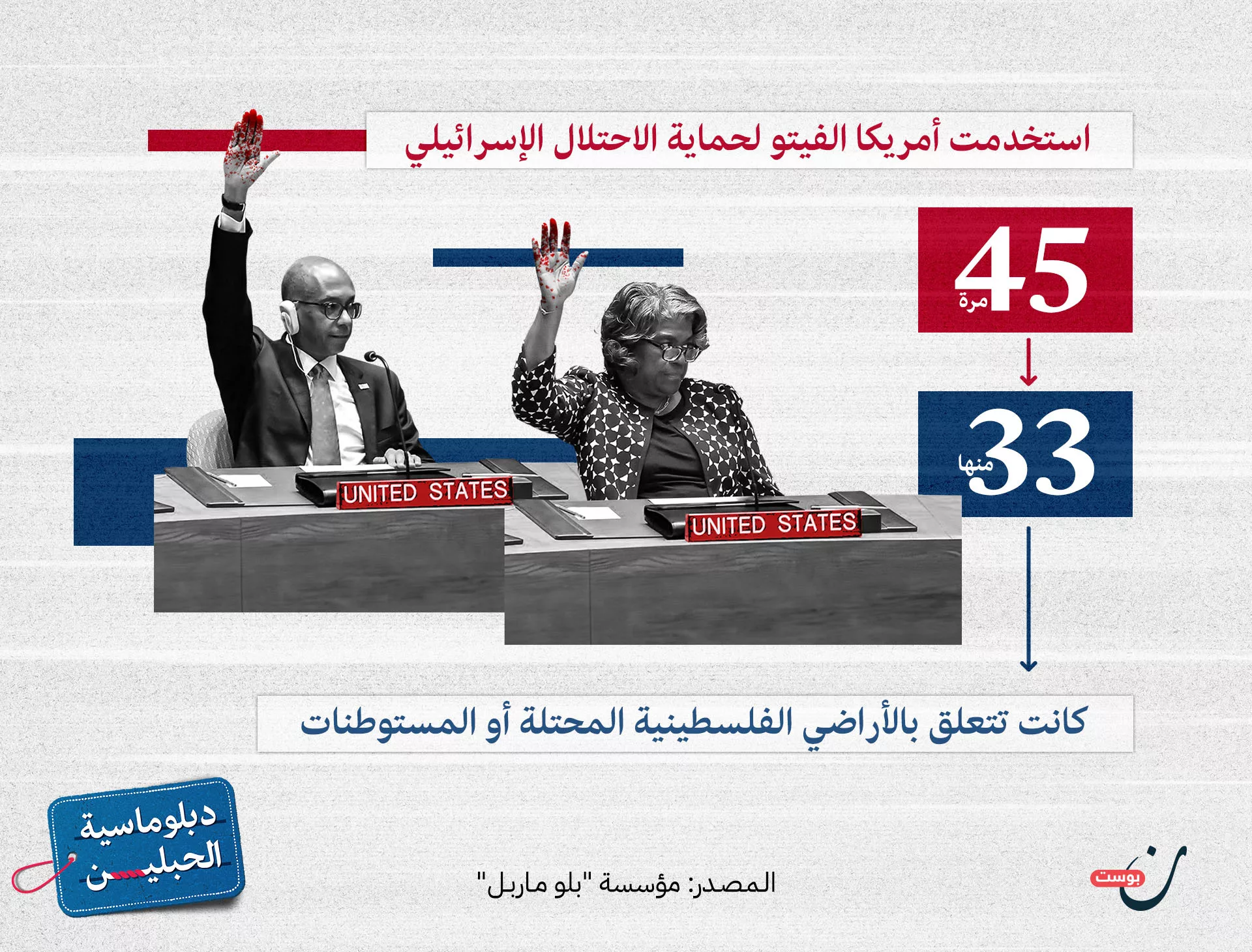

يضاف إلى السجل السابق، معارضة كلينتون خطوات مجلس الأمن والجمعية العامة التي سعت إلى تجريم الاستيطان وحث “إسرائيل” على وقف مشروعاتها الاستيطانية حينها، مستخدمًا حق الفيتو ومعلنًا أن القواعد الدولية المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب، لم تعد ذات صلة بالواقع، وأنها وفقًا لتعبير مادلين أولبرايت، مبعوثة كلينتون للأمم المتحدة “غير مجدية كونها تعالج قضية تحت المفاوضات بين الأطراف المعنية”.

كما مهدت سياسة كلينتون لبناء خط طرق سريع بمسافة 300 ميل، عمّق السيطرة الإسرائيلية على الضفة، وأسس لنظام متكامل من المشروعات الاستيطانية المستقبلية وحال دون إمكانية انسحاب إسرائيلي فعلي لتمكين دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة. كل هذا جاء بتمويل تحايلي من حكومة كلينتون للحكومة الإسرائيلية وطموحاتها التوسعية حينها.

ختم كلينتون مسيرته المتخمة في الملف الفلسطيني بما يُعرف بـ”معايير كلينتون” وهي مجموعة قواعد طُرِحت في نهاية فترة حكمه وقبل تسليم الراية لجورج بوش، وقد كان فشل قمة كامب ديفيد يخيم في الأجواء، حيث طرحت المعايير، التي تخللتها فجوات هائلة في الفهم أدت إلى فشلها فيما بعد مع اندلاع الانتفاضة الثانية، ضمًا إسرائيليًا للمستوطنات الرئيسة التي تحوي ما نسبته 80% من مستوطني “إسرائيل” في الضفة الغربية، والتي شملت 69 مستوطنة أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، دون التطرق للقدس الشرقية ولا لأراضي الوقف والدولة ولا لمنطقة البحر الميت، مقابل قيام دولة فلسطينية على ما تبقى من الأرض وعودة اللاجئين إلي هذه المساحة فقط.

من بوش لأوباما.. أقول شيئًا وأفعل شيئًا آخر

جاءت فترة بوش الابن لتمنح شيكًا على بياض لمشروعات الاستيطان التي كانت تسير بهدوء وتؤسس لأمر واقع تحت عين أمريكية مغلقة، فعلى عكس والده، الذي يُنظر إليه أمريكيًا كأكثر الرؤساء عداءً لمشروع الاستيطان، فقد شغلته حرب أمريكا المقدسة عن شؤون مستعمراتها في الشرق الأوسط.

إدارة بوش الابن، التي عاصرت الانتفاضة الثانية وخلصت إلى ما خلصت إليه لجنة التحقيق الأممية التي قادها الدبلوماسي الأمريكي جورج ميتشل، التي أشارت في تقرير عُرِف بـ”تقرير ميتشل” إلى المستوطنات كإحدى أهم أسباب الثورة الفلسطينية الحالية “الانتفاضة الثانية”، لم تحرك ساكنًا في الملف ولم تطالب بتنفيذ توصية التقرير بتجميد مشروعات الاستيطان القائمة على قدم وساق.

كما أن الإدارة التي كانت مشغولة بحربها المفتوحة على الإرهاب عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول كانت قد تبنت علانية سياسة “افعل القليل” أي سياسة التخلي عن مسار السلام والمفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، مفسحة المجال أمام الحكومة الإسرائيلية لإطلاق يدها في بناء وتوسيع المستوطنات، ومحافظة كذلك على تقليد هزيل بالتاكيد على مخرجات “خريطة الطريق” وخطر المستوطنات الجديدة على عملية سلام دائم ومثمر بين الطرفين.

عشية زيارته الأولى للضفة الغربية، عام 2008 حين مرّ جورج بوش الابن للمرة الأولى من بين المستوطنات المنتشرة كالخلايا السرطانية في الضفة، ورأى بأم عينه الحواجز العسكرية في طريقه إلى مدينة المسيح، دعا للمرة الأولى بواضح العبارة إلى إنهاء احتلال “إسرائيل” للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

لكنه حتى وفي غمرة التأثر بالواقع المزري للفلسطينيين لم ينس أن يأخذ حياة المستوطنين في عين الاعتبار، وأكدّ حينها أنّ حلًا للقضية سيتطلب اتفاقًا ثنائيًا على تغيير الحدود المرسومة بعد نكبة 1948، حتى تقوم “إسرائيل” بضم مستوطناتها في الضفة بدلًا من تفكيكها، بينما تبادل مع العرب في المقابل أراضي فارغةً شكّلت جزءًا من الكيان بعد النكبة، في تصريحات تحمل تحايلًا مباشرًا على معضلة الاستيطان.

رغم هذا لا يتقدم بوش الابن في العطاء لـ”إسرائيل” على باراك حسين أوباما الذي توسم به العرب والملونون خيرًا، ففي ظل التركة الثقيلة التي ورثتها إدارة أوباما من سلفه بوش الابن، كان جل ما طمحت إليه الإدارة حينها تجميد المشروع الاستيطاني، إذ لم يأت من قبله ولا من بعده من الإدارات الديمقراطية ناهيك بالجمهورية لتحل مشكلة الاستيطان المستفحلة من جذرها، وظلت الأرض التي تُقضم تدريجيًا في نظر الإدارات الأمريكية أمرًا واقعًا حبذا لو نقف عنده.

حتى في اللحظات النادرة التي اتخذت فيها إدارة أوباما موقفًا حادًا من عملية الاستيطان، مثل امتناعها عن استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن عند التصويت على عدم قانونية المستوطنات عام 2016، كان تاريخ من التوتر يحكم علاقة البيت الأبيض بالحكومة الإسرائيلية التي تمسك زمام الأمور.

كانت إدارة باراك أوباما حينها على علاقة مشدودة بحكومة نتنياهو الذي كسر تقليدًا طويل الأمد بعدم الانحياز لأي من مرشحي الرئاسة حتى تضمن “إسرائيل” لنفسها دعم الفائز أيًا كان، حيث دعم نتنياهو عام 2012 وبشكل علني المرشح الجمهوري ميت رومني خصم أوباما حينها، ومن ثم قاد سلسلة من التمرد المعلن على قرارات الإدارة الأمريكية بخصوص الملف الفلسطيني طيلة سنوات حكم أوباما.

إذ دخل الرئيس الأمريكي الشاب البيت الابيض محملًا بآمال عريضة للملونين والمقهورين، فبدأ سنته الأولى بمطالبة نتنياهو بتجميد عملية الاستيطان، إلا أن التعنت الإسرائيلي حينها كان بداية فشل أوباما في المنطقة، ورأس طريق طويل منحدر نحو تعنت إسرائيلي مضاعف بعدها، فقد كان أقصى ما فعله أوباما النجاح بتجميد الاستيطان لفترة لم تتجاوز الأشهر العشر قبل أن يتم استئناف المشروعات بهمة أعلى، بعد أن كانت وزيرة داخليته هيلاري كلنتون قد رفعت سقف المطالب الأمريكية بالقول إن اوباما يعني وقفًا دائمًا وقاطعًا وليس فيه استثناءات للمشروعات الاستيطانية.

يأتي هذا التحدي لإدارة أوباما في الوقت الذي عقدت فيه الأخيرة واحدة من أكبر اتفاقيات التمويل العسكرية لـ”إسرائيل”، حيث أقرت إدارة أوباما عام 2016 اتفاقية معونات عسكرية مدتها 10 سنوات بقيمة 38 مليار دولار، لم تأخذ بعين الاعتبار هذا التحدي السافر لحكومة نتنياهو ولا التوجه المباشر نحو عسكرة مجتمعات المستوطنين التي يناوئها أوباما بالتصريحات النارية.

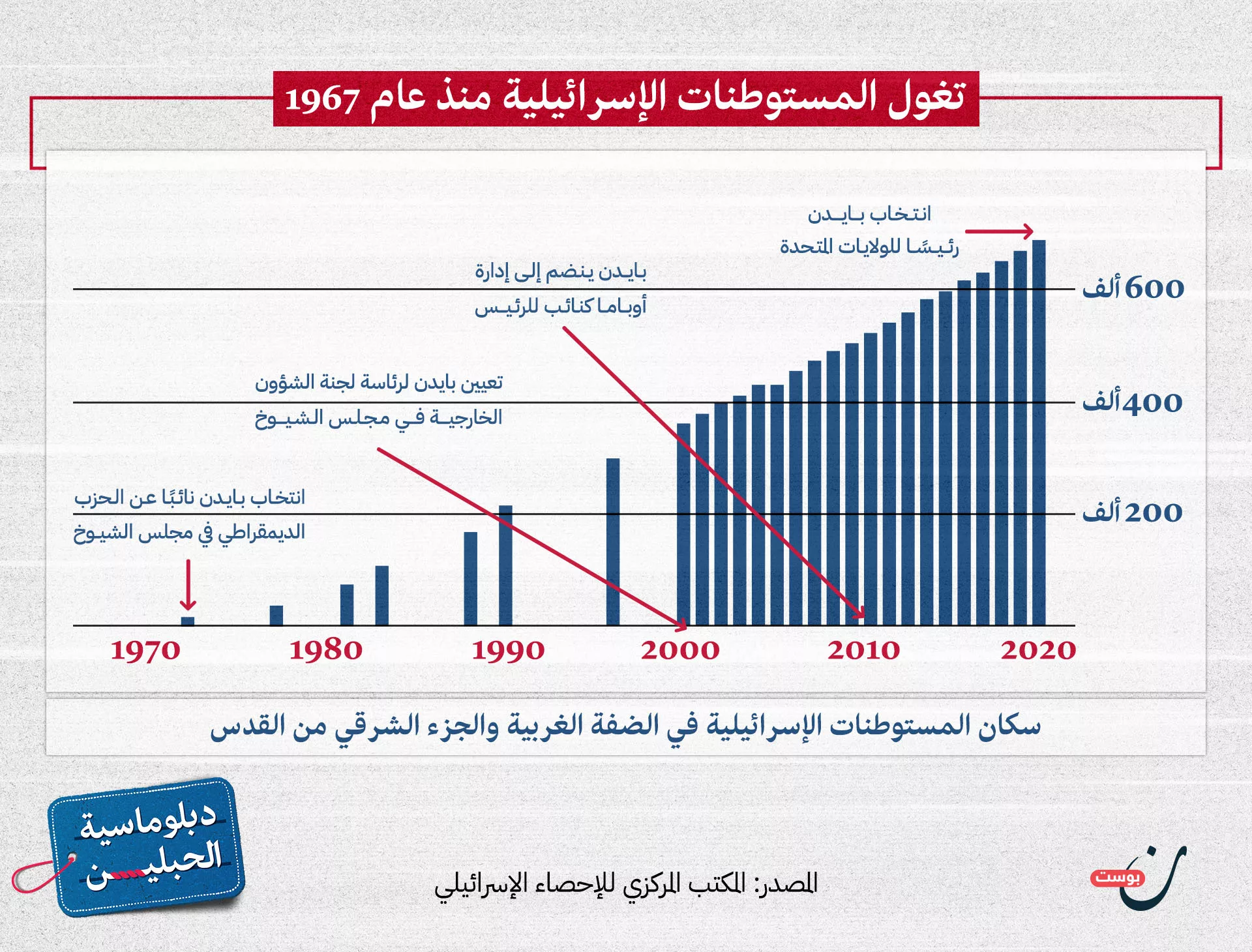

وبقيت إدارة أوباما تراقب توسع المستوطنات وازدهارها في ظل السنوات الثمانية التي حكمت فيها، ازدهارًا فاق سابقاتها وتجاوزها بآلاف الوحدات السكنية الجديدة التي انتشرت في أراضي الضفة بما فيها القدس الشرقية، انتشار النار في الهشيم.

ترامب.. مستوطن في البيت الأبيض

تأتي إدارة ترامب كأوضح مثال على الانحياز الأمريكي الأعمى لصالح مشروعات الاستيطان، فقد ارتبطت إدارة ترامب بعلاقات شخصية ومهنية معقدة بعالم المستوطنين، فترامب متبرع قديم للمشروعات الاستيطانية وهو على علاقة وثيقة بمستوطنة بيت إيل في الضفة الغربية على وجه الخصوص.

كذلك الأمر بالنسبة لصهره جاريد كاشنر، الذي يعد وعائلته من الممولين الدوريين لمستوطنات الضفة والقدس عبر مؤسسة العائلة “تشارلز وسيريل كاشنر” التي كشفت الوثائق الضريبية تبرعها بقرابة 40 ألف دولار أمريكي بين عامي 2011 و2013 فقط لمؤسسة “الأصدقاء الأمريكيين لمجتمع بيت إيل”، عدا عن تبرعات العائلة السخية لجيش الدفاع وغيره من المؤسسات الإسرائيلية التي بلغت قرابة 300 ألف دولار أمريكي بين عامي 2010 و2012 وحدها.

وليس من قبيل الصدفة أن يختار ترامب، ديفيد فريدمان كقنصله المبعوث إلى “إسرائيل”، وهو الصهيوني الذي يرتبط بعلاقات وثيقة بكبار المستوطنين في الأرض المحتلة ولعب فيما بعد دورًا مهمًا في توفير التمويل والدعم الأمريكي لمستوطنات الضفة.

من ناحية أخرى، ارتبطت إدارة ترامب بعلاقة جدلية ومثيرة للتساؤل بمجموعات حاخامية أرثوذكسية يمينية، وجمعيات كنيسية أرثوذكسية قادت حملات تمويل ودعم لتوسيع مشروعات الاستيطان، وللضغط على إدارة ترامب من أجل المزيد من المكاسب والتأييد فيما يخص ضم مزيد من أراضي الضفة.

على سبيل المثال، قدمت منظمات مثل”منظمة الصهاينة الأمريكيين“، ومنظمة “الائتلاف اليهودي الجمهوري“، ومنظمة “مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل” دعمًا هائلًا لحملات ترامب الانتخابية في مقابل أن تضمن مواقفه الداعمة للاستيطان في الضفة.

لم تقتصر هذه العلاقات على المنظمات الصهيونية وحسب، بل تعدتها إلى كبار أثرياء ومتنفذي الولايات المتحدة الذين لعبوا دورًا لا يستهان به في تمويل حملات ترامب وملاحقة مناوئيه وتكبيدهم الخسائر في عالم السياسة والاقتصاد، في مقابل ضمان دعمه لضم الضفة من جهة وتغول مشروعات الاستيطان من جهة أخرى.

على رأس هذه الأسماء تأتي عائلة أديلسون المالكة لمدينة القمار في لاس فيغاس، التي دعمت عبر شيلدون أديلسون بداية ثم عبر أرملته ميريام أديلسون حملات ترامب الانتخابية بمئات ملايين الدولارات، ومن ثم عائلة ميركر وعائلة سينجر اللتين تعتبران من كبار المانحين “Mega Donors” في حملات ترامب الانتخابية، بينما تحاولان شراء دعم مطلق لمشروعات “إسرائيل” التوسعية في المنطقة.

عهد ترامب كان عهدًا ذهبيًا لـ”إسرائيل” فإدارته لم تكتفِ بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس في تحدٍ صارخ لموقف الولايات التاريخي المعلن من المدينة المقدسة، ولكنه قطع أي علاقة دبلوماسية بالفلسطينيين وشجع الاستيطان على أرضهم واعتبر هضبة الجولان والمستوطنات جزءًا طبيعيًا من “إسرائيل”، وانسحب من الاتفاق النووي الإيراني وأيد العمليات العسكرية لـ”إسرائيل” في سوريا، وأطلق العنان لاتفاقيات أبراهام التطبيعية لتغيير وجه المنطقة والبدء بمرحلة تاريخية جديدة عنوانها تهجير الفلسطينيين وتسيد “إسرائيل” في شرق أوسط جديد لخصته “صفقة القرن” التي سعى إليها.

الديمقراطيون أشد نفاقًا وأفتك أثرًا

حين هدد جورج بوش الأب في نهاية ولايته أوائل تسعينيات القرن الماضي بتجميد قرض بقيمة 10 مليارات دولار لـ”إسرائيل” ما لم تجمد مشروعاتها الاستيطانية، كان أعضاء الكونغرس من الديمقراطيين هم أول من وجه سهام الانتقاد للاقتراح بدعوى استخدام هذه الأموال لتوفير سكن ليهود الاتحاد السوفيتي من المهاجرين الجدد.

كان أول من ضغط بهذا الاتجاه بيل كلينتون المرشح الديمقراطي الأبرز للرئاسة حينها، حيث أكد الأخير لحكومة “إسرائيل” أن مشروعات الاستيطان الجديدة يجب أن تبقى محصورة في النمو الطبيعي للسكان في الكيان، ما فهمته حكومة “إسرائيل” كإطلاق لليد في ملف الاستيطان.

بل وأكثر من ذلك، لا يعد الموقف الديمقراطي الرافض للاستيطان علانية موقفًا موحدًا بين أعضاء الحزب، فهناك من يتفق من أعضاء الكونغرس المحسوبين على الحزب الديمقراطي مع رؤية الجمهوريين، الذين يرون المستوطنات جزءًا طبيعيًا من “دولة إسرائيل”، فعلى سبيل المثال، يرفض هؤلاء على قلتهم تمييز البضائع القادمة من المستوطنات بأصلها حتى لا تقع لقمة سائغة لحملات المقاطعة في الولايات المتحدة، ويصرون على ضرورة ضمها لـ”منتجات إسرائيل” دون تمييز.

ظل التهديد الديمقراطي بتعليق المساعدات الأمريكية للحكومة الإسرائيلية ما لم توقف مشروعاتها الاستيطانية، معلقًا في الهواء بلا أثر فعلي على الأرض، وبالمثل فإن كل مناداة بتطبيق قانون ليهي الأمريكي الذي يمنع الحكومة من تقديم المعونات للجهات الخارجية المعروفة بضلوعها بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ترتد في الفراغ ولا تجد صدى في الكونغرس ولا في البيت الأبيض.

ظل الديمقراطيون يتحينون الفرص لتمرير مخططات الاستيطان بهدوء وتحت جنح الصمت، ولا يصدعون بموقفهم الرافض للاستيطان إلا حين تمر الإدارة الديمقراطية بمأزق فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وموقفها المتحيز، ما يهدد مصالحها في الخارج واستقرار مجتمعات العرب والمسلمين المهاجرين فيها.

موقف إدارة ترامب المتمثل باعتبار المستوطنات جزءًا أصيلًا من الكيان واستجابة طبيعية لاحتياجاته البشرية والسكانية، والذي توّجه قرار وزير الداخلية مايك بومبيو آنذاك، لم تسعَ إدارة بايدن لإلغائه والعودة إلى ما يعتبره الديمقراطيون “مبدأ ثابتًا” إلا في فبراير/شباط من عام 2024، أي بعد 3 سنوات من تولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة.

وقد جاء قرار أنطوني بلينكن بإلغاء قرار سلفه بومبيو في وقت تعاني فيه إدارة بايدن من مأزق دولي ومحلي بسبب دعمها غير المشروط لحرب الإبادة الجماعية التي تقودها “إسرائيل” في القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خاصة وهي على أعتاب انتخابات رئاسية تشكل فيها أصوات العرب والمسلمين فارقًا بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

بقيت تحركات إدارة بايدن الرمزية ضد مجتمع المستوطنين، كالعقوبات التي أقرتها ضد مستوطنتين و3 من المستوطنين المتطرفين لأنشطتهم العنيفة ضد الفلسطينيين، يُنظر إليها بعين الريبة كورقة توت تخفي سوءة تورط غير مشروط في حرب إبادة ضد الوجود الفلسطيني برمته، بل إن القرار التنفيذي الذي اتخذته الإدارة على تواضعه وضعف أثره وجهَ برفض إسرائيلي ولاحقته الدعاوى القضائية في أروقة المحاكم الأمريكية.

وحدة حال رغم اختلاف الظاهر

رغم أن الظاهر يوحي باختلاف موقف الحزبين المعلن من مشروعات الاستيطان في الضفة الغربية وفقًا لنظرة كليهما إلى الحل طويل الأمد للقضية الفلسطينية، فبينما يرى الديمقراطيون أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي يضمن أمن “إسرائيل” وازدهارها في بيئة عدائية محيطة بها، لا يتفق الجمهوريون بالضبط مع هذه الرؤية ويجنحون إلى الحلول العسكرية وفرض القوة.

وعليه فإن الديمقراطيين يرون في المشروعات الاستيطانية تهديدًا لعملية السلام وعقبةً أمام حل الدولتين، في الوقت الذي قد يعارض فيه الجمهوريون الاستيطان مؤقتًا إرضاءً لقوى محلية وخاصة السعودية التي تربط اتفاقيات التطبيع مع الكيان بقيام دولة فلسطينية مستقلة تخلو من الاستيطان والمستوطنين.

إن الواقع يشي بوحدة الحال، ففي مقال نشره الدبلوماسيان الأمريكيان آرون دايفيد ميلر ودانيال كرتزر، اللذان خدما في السلك الدبلوماسي الأمريكي وعملا كمبعوثين للشرق الأوسط في فترات رئاسية مختلفة تحت حكم الديمقراطيين والجمهوريين على السواء، شكك الكاتبان في كون إدارة ترامب حين أعلنت عبر بومبيو مشروعية المستوطنات، قد خالفت تقليدًا حقيقيًا فعالًا للإدارات السابقة.

فوفقًا للمقال، انخرطت الإدارات الأمريكية على اختلاف ألوانها منذ أربعة عقود على الأقل في سياسة تمويل ودعم المستوطنات وإغلاق العين عن عدم مشروعيتها والانتهاكات المصاحبة لها والتلكؤ في فرض عقوبات أو تهديدات جدية من شأنها ثني “إسرائيل” عن مواصلة مشروعها الاستيطاني، وما الإدانات المتتالية من رؤساء سابقين لترامب إلا ذر للرماد في العيون، ولا اختلاف حقيقي بين الديمقراطيين والجمهوريين في ملف الاستيطان.

نظرًا لذلك، التزمت الإدارات الأمريكية المتعاقبة بوثيقة هانسل التي اعتبرت بموجبها واشنطن المستوطنات مخالفة للقانون الدولي اسمًا فقط، حيث ظلت المشروعات الاستيطانية تقضم كبد الأراضي المحتلة لعقود دون رادع أو محاسب، وكانت إدارة كارتر التي تبنت الوثيقة أول من خالفها حين لم يلزم الأخير مناحيم بيغن، رئيس وزراء “إسرائيل” حينها، بتجميد عمليات الاستيطان كما كان قد تعهد في اتفاقية كامب ديفيد التي جمعته بمصر، واعتبرها مسألة هامشية مقابل السلام مع أكبر وأخطر دولة عربية على حدود “إسرائيل” وقتها.

ظل النفاق سيد الموقف في الإدارات الأمريكية التي قالت عكس ما فعلت في ملف الاستيطان، إلى أن جاء ترامب وجاهر بما كتمه من سبقوه بدعم إدارته لمشروعات الاستيطان واعتبار المستوطنات الإسرائيلية جزءًا لا يتجزأ من دولة الكيان، متوجًا هذا التوجه الجديد بإعلان يومبيو مشروعية المستوطنات في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.