ترجمة وتحرير: نون بوست

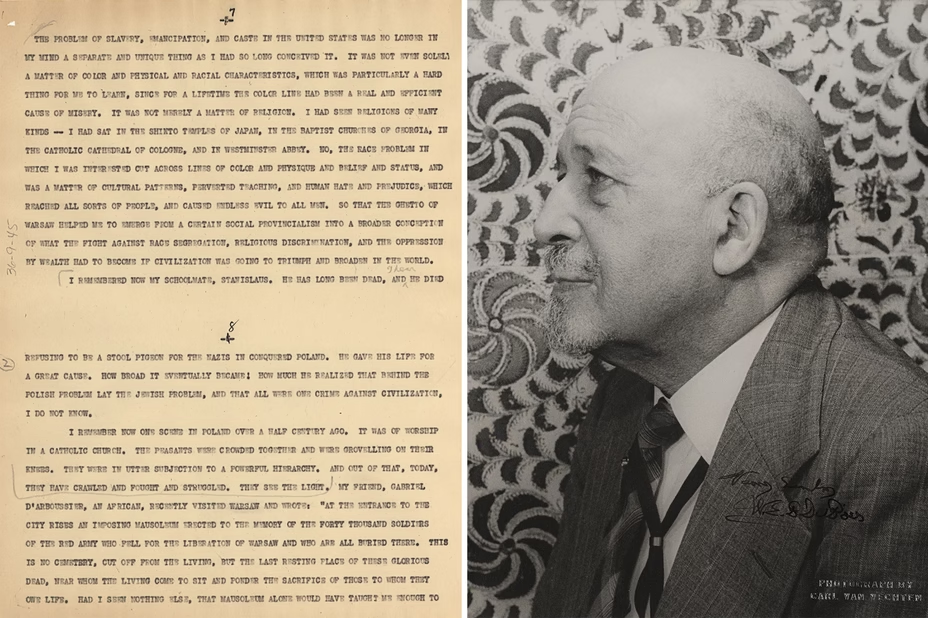

في نيسان/ أبريل سنة1952، صعد دبليو إي بي دو بوا إلى مسرح قاعة الاحتفالات في فندق دبلومات في وسط مانهاتن. وكانت لحيته مليئة بالشيب وكان لا يزال يعمل على كيفية إلقاء المحاضرات باستخدام طقم أسنان جديد. باختصار، كان قد تقدم في العمر. فخلال حياته الطويلة، كان قد شهد فجر جيم كرو وتوهج القنابل الذرية الأولى، ومذبحة الكومانشي والتنافس بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة. وكانت الحروب قد حطمت عالم دو بوا وأعادت تشكيله، وكان مؤخرًا أحد أبرز ضحايا الهوس الأحمر، حيث أُمر بتسليم جواز سفره بسبب تنظيمه الشيوعي. ومع ذلك؛ ها هو ذا يستعد لتقديم بصيرة جديدة وتفاؤل للجمهور الذي كان أمامه.

قال للحضور: “لقد رأيت شيئًا من الاضطرابات البشرية في هذا العالم”، متذكرًا “صراخ وطلقات الشغب العرقي في أتلانتا ومسيرة كو كلوكس كلان”. لكن رحلاته الأخيرة أخذته إلى مكان هز كيانه: غيتو وارسو. وكان النازيون قد دمروا الغيتو في سنة 1943، وذبحوا أكثر من 50,000 شخص في الليلة التي سبقت عيد الفصح لسحق تمرد اليهود البولنديين المحتجزين هناك. وعندما وصل “دو بوا” إلى هناك، في سنة 1949، كانت المدينة لا تزال في طور إعادة البناء. وفي حديثه بناءً على طلب مجلة حياة يهودية – التي تُعرف الآن باسم التيارات اليهودية – قال دو بوا إن الزيارة ساعدته على إعادة تصور “مشكلة السود” كجزء من مجموعة أوسع من النضالات العالمية ضد الظلم. لقد تم شفاءه من “بعض النزعة الإقليمية الاجتماعية” وسعى لإيجاد طريقة لـ”كلا المجموعتين وغيرهما لإعادة تقييم وإعادة صياغة مشكلات عصرنا، التي لا تنتمي حلولها إلى مجموعة واحدة”. بالنسبة لدو بوا، كان الطريق إلى الأمام بسيطًا: التضامن.

لقد كانت رؤية دو بوا مؤثرة بعمق في العقود التي تلت إلقاء خطابه “السود وغيتو وارسو”. فقد دفعت مشاعر مماثلة الطلاب اليهود إلى ركوب الحافلات إلى دلتا مسيسيبي في صيف 1964، وجمعت بين مارتن لوثر كينغ الابن ومحمد علي في معارضة حرب فيتنام. كما حفز التضامن الطلاب وأبناء الأقليات للمطالبة بسحب الاستثمارات الأمريكية من نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا في الثمانينيات، وأدى مؤخرًا إلى مشاركة الناشطين السود في احتجاجات ستاندينغ روك. وكانت فكرة تقاسم الأقليات والفئات الدنيا في العالم لقضية مشتركة مثيرة للجدل في سنة 1952، لكنها أصبحت الآن من الثوابت في الدوائر التقدمية، ولها تأثير خاص بين المؤسسات والسياسة الأمريكية السوداء السائدة، بغض النظر عن الأيديولوجيا.

لكن السنة الماضية تعرضت وصفة دو بوا لأزمة؛ فقد أعرب معظم الأمريكيين عن رعبهم وتعاطفهم مع الضحايا الإسرائيليين في الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وهو الهجوم الأكثر دموية على اليهود منذ الهولوكوست. ومنذ ذلك الحين، أدت الحرب الإسرائيلية على حماس في غزة إلى مقتل آلاف المدنيين وتسبب في أزمة إنسانية رهيبة، وكل ذلك بدعم من الولايات المتحدة. وبينما لا يزال حوالي 100 رهينة يقبعون في الأسر، لا يبقى الرعب والتعاطف. لكن استمرار العنف في غزة عزز لدى الكثيرين، وخاصة لدى العديد من المراقبين السود، شعورًا آخر: التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقد قوبلت العديد من الاحتجاجات الناتجة ضد سلوك إسرائيل، وتصريحات التعاطف مع الفلسطينيين، بالرقابة من قبل جامعات وحكومات الولايات، وبالاستهزاء والتجاهل من قبل وسائل الإعلام. وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على عبارات التضامن التي تستند إلى تجربة السود في أمريكا، والتي غالبًا ما تم الاستخفاف بها باعتبارها غير متطورة وغير حقيقية. ويقول المؤرخ جيل تروي في مجلة “تابلت“: “إن ارتباط الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بالمشكلة العرقية في أمريكا لم يُصنع في أمريكا، فهو استيراد أجنبي حديث، تم إسقاطه على شعب ساذج”.

بالطبع؛ الجنوب الأمريكي ليس الشرق الأوسط، وهناك حدود لكل مقارنة. ولكن ليس من التبسيط أو السذاجة، مع الاعتراف بالاختلافات، أن نرى أيضًا أوجه التشابه البنيوية عبر الزمان والمكان، أو أن نعتقد أنه في عالم متصل باللغة والمال والتكنولوجيا، فإن أنظمتنا وطرق وجودنا مترابطة. لقد تم تشبيه تجربة السود بشكل مفيد بالنضال اليهودي على مر السنين، ولدينا أدلة وثائقية واضحة على الطرق التي تم بها استعارة وترجمة أنظمة الاضطهاد المعادية للسود واليهود المعادية للسامية من أحدهما إلى الآخر. إن ادعاء القرابة بين الشعبين الأسود والفلسطيني هو مجرد تطبيق نفس المنطق. فالتضامن يعني الاعتراف بأوجه الشبه والإنسانية المشتركة بين المجموعات الثلاث، والعمل على خلق عالم يعكس ذلك أيضًا.

ولكن الجهود الرامية إلى خلق ذلك العالم أصبحت الآن مهددة بالاندثار؛ حيث إن تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم وتهميشهم في الخطاب ووسائل الإعلام الأمريكية، بالإضافة إلى التنديد باستخدام مفاهيم مثل “التقاطع” و”إنهاء الاستعمار” فيما يتعلق بإسرائيل، حتى من قبل المعلقين الليبراليين، قد يتماشى بشكل دقيق مع رد الفعل المحافظ المستمر ضد “الصحوة” وتاريخ السود. وفي الوقت نفسه؛ تتفاقم معاداة السامية في أمريكا وخارجها. ويرتبط مصير التنظيم متعدد الأعراق والديمقراطية في أمريكا ارتباطًا وثيقًا بمصائر الناس في أقصى أنحاء العالم.

هل يمكن للتضامن أن ينجو من الهجوم في غزة؟

أولاً، بعض الكلمات عن ذلك الهجوم؛ حيث ردت إسرائيل على الاقتحام الوحشي لحماس، الذي قُتل فيه المهاجمون أكثر من 1200 مواطن إسرائيلي وأسروا المئات كرهائن، بهجوم أدى إلى مقتل أكثر من 42 ألف فلسطيني، حسب تقديرات وزارة الصحة في غزة. (تدير حماس الوزارة، لكن منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة تعتبر أرقامها موثوقة بشكل عام). واعتبارًا من شهر نيسان/ أبريل، تم التعرف على ما يقرب من 23,000 من هؤلاء القتلى من خلال الأسماء وأرقام الهوية الصادرة عن إسرائيل. ووفقًا لبعض الخبراء، إذا تم تضمين الأشخاص الذين ماتوا بسبب المرض أو الإصابة، بالإضافة إلى أولئك الذين عُثر عليهم مدفونين تحت الأنقاض، فإن الحصيلة الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك بكثير. فالحرب هي الحرب، والمأساة الكبرى التي لا يمكن تجنبها في الحرب هي موت المدنيين، ولكن عبارة لا يمكن تجنبها ليس مرادفًا للموت المتعمد.

لقد عرّضت الحملة الإسرائيلية ـ كمسألة إستراتيجية ـ المدنيين الفلسطينيين للعنف بشكل منتظم وعن علم. فقد استهدف الجيش الإسرائيلي منشآت الرعاية الصحية في غزة حيث كان المدنيون يتلقون العلاج وينزحون إليها، مدعيةً أن المسلحين يستخدمون هذه المنشآت وأن الرهائن محتجزون فيها (وهو تفسير دعمته وزارة الخارجية الأمريكية باعتباره ذا مصداقية). وقد دمرت الغارات الجوية الإسرائيلية مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك غارة في رفح في أيار/ مايو أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين إلى جانب اثنين من كبار قادة حماس.

وقد خلصت كل من الأمم المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى أن إسرائيل منعت دخول شحنات المساعدات الغذائية إلى غزة، وهي نتيجة يجب أن تجعل استمرار شحنات الأسلحة إلى إسرائيل غير قانوني بموجب القانون الأمريكي والدولي. (رفضت إدارة بايدن هذا الاستنتاج، ولكنها كتبت منذ ذلك الحين رسالة تطالب المسؤولين الإسرائيليين بتحسين الظروف الإنسانية في غزة في غضون 30 يومًا). وكان الجيش الإسرائيلي قد قصف مبنى المدرسة نفسها التي تدعمها الأمم المتحدة خمس مرات، قائلاً إنه كان يستهدف المسلحين. ووفقًا للجنة حماية الصحفيين غير الربحية، فقد قُتل ما لا يقل عن 129 صحفيًا وعاملاً في مجال الإعلام من الفلسطينيين واللبنانيين، مما يجعل هذه الفترة هي الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين منذ أن بدأت المنظمة في تسجيل البيانات في سنة 1992. وفي الشهر الماضي، قامت إسرائيل بإرسال 88 جثة فلسطينية مجهولة الهوية إلى غزة في شاحنة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، بدأت الولايات المتحدة تحقيقًا في مزاعم الاعتداء الجنسي على نطاق واسع على المعتقلين الفلسطينيين، بعد أشهر من تسريب فيديو يصور اعتداء جنسي مزعوم في معسكر اعتقال “سيدي تيمان” على وسائل التواصل الاجتماعي.

أولئك الذين نجوا من الموت يواجهون أقصى درجات الحرمان؛ حيث يعاني ما يقرب من 2 مليون شخص في غزة من الجوع أو المجاعة. وبالنسبة للنساء الحوامل؛ يساهم الإجهاد والرعب في ارتفاع عدد الولادات قبل الأوان، ويصف الأطباء رؤية حالات ولادة أجنة ميتة ووفيات حديثي الولادة وأطفال يعانون من سوء التغذية. وقد أدى تدهور ظروف الصحة العامة إلى موجة من الأمراض الجلدية المعدية بين الأطفال، وما تسميه الأمم المتحدة “زيادة مخيفة” في حالات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي “أ”. وتسارع منظمة الصحة العالمية إلى تطعيم الفلسطينيين ضد شلل الأطفال بعد تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة في غزة منذ ربع قرن. وقد تم توثيق هذه الكارثة الإنسانية والتحقق منها على مدار السنة الماضية من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى، والمجتمع الدبلوماسي والقانوني الدولي، والمنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام ذات السمعة الطيبة، وليس أقلها الفلسطينيين أنفسهم.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مجلة “الإيكونوميست” و”يوغوف” مؤخرًا انخفاضًا مطردًا في تعاطف الأمريكيين مع إسرائيل، وارتفاعًا موازيًا في التعاطف مع الفلسطينيين، وقد أظهرت استطلاعات الرأي السابقة أن غالبية الأمريكيين لا يوافقون على سلوك إسرائيل في غزة، ويريدون أن ترسل أمريكا مساعدات إنسانية إلى غزة بدلًا من إرسال المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل. ولكن إحدى الفئات الديموغرافية التي انحازت مبكرًا في هذا الاتجاه كانت الأمريكيين السود. ففي استطلاع أجرته صحيفة نيويورك تايمز/كلية سيينا كوليدج في كانون الأول/ ديسمبر 2023؛ أبدى المشاركون السود بأغلبية دعمًا ساحقًا لوقف إطلاق النار الفوري، وكانوا أقل احتمالًا بكثير من المشاركين البيض لتأييد أي إجراء يعرض المزيد من المدنيين للخطر. وإجمالاً، كان المشاركون السود أكثر ميلاً للتعاطف مع الفلسطينيين أكثر من تعاطفهم مع إسرائيل، وأكثر ميلاً للاعتقاد بأن إسرائيل ليست “مهتمة بجدية بالحل السلمي”. وفي استطلاع للرأي أجرته شبكة “سي بي إس نيوز” في حزيران/ يونيو، قال ما يقرب من نصف المشاركين السود إنهم يريدون من الولايات المتحدة تشجيع إسرائيل على التوقف تمامًا عن عملياتها العسكرية في غزة، بينما قال 34 بالمائة فقط من المشاركين البيض ذلك.

ولا تقتصر هذه المشاعر على النشطاء الشباب واليساريين، فحتى المؤسسات المعتدلة والعريقة من السود عبرت عنها. وفي حزيران/ يونيو، دعت الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين إدارة بايدن إلى وقف شحن الأسلحة إلى إسرائيل، معتبرةً أن الرئيس “يجب أن يكون مستعدًا لاستخدام سلطاته عندما يكون ذلك مناسبًا لدعم التحرر للجميع”. وفي شباط/ فبراير، دعا مجلس الأساقفة، وهو الفرع القيادي للكنيسة الأسقفية الميثودية الأفريقية الأسقفية، إلى إنهاء الدعم الأمريكي لإسرائيل ووقف فوري لإطلاق النار. وفي إشارة إلى الصلة بين السود والفلسطينيين والروابط التاريخية بين معاناة السود واليهود -والتقارب اللاهوتي العميق للفكر التحرري للسود مع قصة اليهود القدماء- قال بيان مجلس الأساقفة الميثوديين الأفارقة إن “دورة العنف بين الشعوب المجروحة تاريخيًا لن تنحل بخلق المزيد من الجراح أو من خلال أسلحة الحرب”. واتهم البيان أيضًا الولايات المتحدة “بدعم هذه الإبادة الجماعية”.

وفي كانون الثاني/ يناير، حثّ أكثر من ألف قس أسود– من ممثلي تجمعات تضم مئات الآلاف من السود الذين ينتمي معظمهم إلى الطبقة العاملة – الرئيس جو بايدن على الضغط من أجل وقف إطلاق النار. وقدم القادة حجة عملية، فقد كانوا يخشون من أن الناخبين السود، الذين عادةً ما يكونون من الداعمين الموثوقين للحزب الديمقراطي (وبايدن على وجه الخصوص)، قد لا يذهبون إلى صناديق الاقتراع في تشرين الثاني/ نوفمبر إذا استمر سقوط القتلى في غزة. لكنهم قدموا أيضًا حجة أخلاقية تستند إلى التضامن؛ حيث قالت القس سينثيا هيل من كنيسة “راي أوف هوبي” المسيحية في ديكاتور بولاية جورجيا لصحيفة نيويورك تايمز: “نحن نراهم جزءًا منا. فهم أناس مضطهدون، ونحن شعب مظلوم”.

إن هذا التعاطف مع الفلسطينيين يتشاركه أغلب مجتمعات السود على نطاق واسع؛ من قبل النشطاء السود والمعلقين ورجال الدين والمهنيين من الطبقة العاملة والمتوسطة بمختلف الفئات العمرية. ويعود تاريخ التماهي مع القضية الفلسطينية إلى ما قبل الصراع الحالي بوقت طويل، حيث ظهرت في استطلاعات الرأي منذ السبعينيات. ويعتمد هذا التضامن على عدة عوامل، لكن العامل الرئيسي واضح، وهو أن السود يرون ما يحدث للفلسطينيين، ويشعر العديد منهم بارتباط مألوف في قلوبهم.

لقد قوبلت محاولات مثل تلك التي قامت بها هيل لتشبيه تجارب السود بتجارب الفلسطينيين غالبًا بإصرار بسيط على أنها خاطئة، وأنهم خلطوا الأمور، وأن العلاقات بين الفلسطينيين والإسرائيليين معقدة جدًا بحيث لا تسمح بأي مقارنة. وفي عام 1979، في الأمم المتحدة، وبّخ المندوب الإسرائيلي الرئيسي، يهودا بلوم، قادة مؤتمر القيادة المسيحية الجنوبية، وهي منظمة حقوق مدنية أسسها مارتن لوثر كينغ الابن ورالف ديفيد أبرناثي، لدعوتهم إلى إنشاء وطن للفلسطينيين. وقال بلوم: “من المفهوم أنهم أقل معرفة بالصراع في الشرق الأوسط من الأطراف الأخرى”.

وفي سنة 2020، في ذروة “تصفية الحسابات العرقية” المزعومة في أمريكا، كتب المعلق في صحيفة “هآرتس نافيه درومي” أنه ببساطة لا توجد قواسم مشتركة بين نضالات الأمريكيين السود والفلسطينيين، مدعيًا أن الفلسطينيين “لا يريدون سلامًا حقيقيًا، على عكس السود في الولايات المتحدة، الذين يسعون إلى العيش في سلام مع مواطنيهم الأمريكيين”. وفي سنة 2021، على صفحات هذه المجلة، قالت الكاتبة سوزي لينفيلد إن مفهوم “التقاطع” طُبق بشكل غير صحيح في تشبيه نضالات السود والفلسطينيين، بطريقة يمكن أن “تحجب الحقائق المعقدة، وتنفي التاريخ، وتمنع التفكير النقدي، وتعزز التبسيط الصبياني”.

صحيح أن التشبيه له حدوده في أي وضع سياسي، وأن الفوارق الدقيقة والسياق هما عنصران حاسمان في أدوات الفهم، لا سيما بين الصحفيين. ولكن في كثير من الأحيان، فإن مراعاة “التعقيد” في هذا الصراع بالذات يعني التعامل مع تاريخه كأنه معزول تمامًا عن بقية التجارب البشرية، مما يعيق أي محاولة لإنشاء التضامن مع الفلسطينيين.

وقد تسارعت وتيرة هذه الاختصارات منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر. فبعد فترة وجيزة من هجوم حماس، كتب الحاخام مارك ليفين في صحيفة “كانساس سيتي ستار” أن الحجة القائلة بأن الأمريكيين السود والفلسطينيين لديهم تجارب متوازية هي “تشبيه شائع ولكنه خاطئ”. ووفقًا لما كتبه ألكسيس غرينيل في صحيفة “ذا نيشن”، “عندما يقوم الغرباء بربط القضية الفلسطينية بالنضال من أجل حياة السود أو حقوق الشواذ – مع تأطير هذا الموقف على أنه موقف فاضل لأنه “بسيط” – فإن ذلك ليس خاطئًا فحسب، بل يؤدي إلى نتائج عكسية”.

وربما يكمن وراء هذه الاعتراضات الخوف الحقيقي من معاداة السامية، أي أن اليهود يواجهون رقابة فريدًة لا تنبع من الشفقة بل من الكراهية. ومن المؤكد أن مثل هذا التمييز يغذي بالفعل وجهات نظر بغيضة، وأن حماس قد بررت أفعالها بمعاداة السامية، وأن الحركة ارتكبت أعمالًا وحشية لا توصف. ولكن بدلًا من عزل اليهود، فإن التضامن يضع دولة إسرائيل في الواقع ضمن قصة أكبر بكثير، قصة تكون فيها الوحشية شائعة جدًا. والوقوف مع المظلومين – بما في ذلك الفلسطينيين الذين يحلم الكثير منهم بمستقبل بدون حماس – لا يتطلب منهم أن يكونوا على حق عالميًا؛ فهذا في حد ذاته تدقيق فريد من نوعه.

ومع ذلك، فإن الخوف من معاداة السامية قد مكّن أولئك الذين يسعون لقمع التعبير عن التضامن، والذين كانوا معادين للفكرة قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر بوقت طويل. ففي السنة الماضية، ساهم الإصرار على اعتبار العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية لغزًا غامضًا، ورفض محاولات المقارنة بين أوضاع السود والفلسطينيين، في نفور أوسع من التنظيم متعدد الأعراق. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، أوضحت باري فايس من صحيفة “فري بريس” هذه الحجة في مقالٍ لها عن الجامعات الجامعية، وجادلت بأن جهود مبادرة مكافحة التمييز العنصري كانت بمثابة “استئثار السلطة لحركة لا تهدد اليهود فحسب – بل تهدد أمريكا نفسها”.

ومنذ ستينيات القرن العشرين، اقتبس الطلاب المحتجون في كثير من الأحيان من منطق ولغة احتجاج السود، وقارن العديد من المنظمين اليساريين في الجامعات بين تجربتي السود والفلسطينيين، ومع تحول الجامعات إلى مكان للاحتجاج المؤيد للفلسطينيين أثناء اجتياح غزة، رأى الكثيرون من اليسار واليمين على حد سواء في هذا النشاط دليلًا على أن عقول الطلاب قد شُوهت بسبب الأصولية اليسارية، واستهدفت الجامعات طلابها المحتجين بقمع الشرطة، وإلغاء خطابات التخرج، ومراجعة مدونات الخطاب والسلوك بشكل واضح، بينما سعى السياسيون إلى تمرير قوانين من شأنها حظر بعض أشكال حرية التعبير، بما في ذلك أمر تنفيذي من حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يطالب الجامعات باعتماد تعريف لمعاداة السامية يمكن أن يؤدي إلى فصل الطلاب لانتقادهم إسرائيل، ووجد العديد من المدافعين الأقوياء ظاهريًا عن التعديل الأول في الدستور أنفسهم عاجزين أمام ذلك.

وقد أنعشت هذه البيئة بعض الأشخاص الذين كانوا ينادون بالفعل باتخاذ إجراءات صارمة ضد “الصحوة”؛ فقد استغل الناشط اليميني كريس روفو رد الفعل العنيف ضد الاحتجاجات الطلابية لمحاولة الإطاحة بالإداريين في جامعات النخبة الذين كانوا ودودين للغاية تجاه التنوع وغيره من القضايا التي يفترض أنها يسارية، كما هاجم العديد من المعلقين الآخرين مصطلحات مثل “الديمقراطية والتعددية” و”إنهاء الاستعمار” و”نظرية العرق النقدي”، دون الاهتمام بتعريف أو تقييم مدى انتشار هذه المصطلحات في خطابنا، وغالبًا ما يتم استدعاء المثقفين السود الذين ساعدوا في تحويل التضامن إلى ممارسة حقيقية، فقط بغرض التشنيع على هذه المصطلحات، لقد تم تجريد كل هذه الأسماء والنظريات من المعنى والسياق وتم مزجها حتى أصبحت غير واضحة المعالم، ولم يكن الهدف من ذلك هو الفهم أو التماسك، بل الملاءمة، وتحويل التضامن إلى بعبع أسود حتى يتم تدميره.

تجدر الإشارة إلى أن وليام إدوارد بورغاردت دو بويز كان من أوائل المساهمين في مجلة “ذا أتلانتيك”، وفي سنة 1901 خاطر بمصداقيته الأكاديمية الوليدة لكتابة مقال للمجلة يدافع فيه عن إعادة الإعمار – عندما شجبت إدارة تحرير المجلة تلك الحقبة باعتبارها خطأ – أصبح ذلك المقال حجر الزاوية في أشهر أعمال دو بويز “أرواح السود”، الذي أوضح فيه لأول مرة مفهوم “خط اللون”، والذي كان أساسًا بنى عليه خطابه في سنة 1952 في فندق دبلومات، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه، مثل العديد من العلماء السود الآخرين، رأى مرآة لتجربة السود في ظل هذا الخط الملون في المحنة التاريخية ليهود أوروبا، والروابط الواضحة بين السياسات النازية وجيم كرو، عندما بدأ هتلر في بناء آلية الإبادة الجماعية الصناعية، ورفضت معظم أوروبا وأمريكا البيضاء اللاجئين اليهود من ألمانيا، استمرت الكليات والجامعات التاريخية للسود في قبول طلبات التأشيرات، ورأت الصحافة السوداء، في وقت مبكر وبدون مواربة، حقيقة الكارثة التي كانت على الأعتاب.

وفي السنوات التي سبقت خطاب الغيتو في وارسو، كان دو بويز صهيونيًا متحمسًا يعتقد أن إنشاء دولة يهودية سيضفي الشرعية على المشاريع الأفريقية مثل ليبيريا، التي تأسست باعتبارها “أرض الميعاد” للأمريكيين السود المستعبدين سابقًا، ولكن المشروع الليبيري لم يوفر التحرر الموعود، بل أخضع السكان المحليين للاستعباد والحرب بدلًا من ذلك، وكل ذلك على يد نخبة استعمارية وشركات أجنبية – وكان إحجام دو بويز عن الاعتراف بهذا الفشل أحد أكبر مواقف نفاقه.

ولكن في سنواته اللاحقة، تبنى دو بويز منطقه الخاص في اتباع نهج أكثر عالمية، نهج ينظر إلى جميع الشعوب المقهورة كجزء من حركة عالمية متصلة، ولم تتطلب هذه النظرة التوسعية للتضامن، كما تبناها الكثيرون في الشتات الأسود، أن يكون لدى المجموعات صراعات أو سياقات تاريخية متطابقة من أجل خلق قضية مشتركة، بل استندت إلى التجارب المشتركة في القمع والتجريد من الإنسانية والافتقار إلى حق تقرير المصير، لا سيما على يد الإمبراطورية الأمريكية.

في هذا السياق، شهد العديد من المراقبين السود سنوات من المعاناة الفلسطينية المدعومة بأموال الضرائب الأمريكية وشحنات الأسلحة – حتى في الوقت الذي حُرم فيه السود من الاستثمار في الأحياء والمدارس – واستنتجوا أن هناك شيئًا مألوفًا يحدث، وانتقد العديد من المثقفين السود إسرائيل لدورها في الصراعات مع جيرانها العرب في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، ولتحالفها مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، بالنسبة لأولئك الذين لم يكونوا باحثين في السياسة الخارجية، كان هناك سيل مستمر من الصور الإخبارية التي تُظهر الظروف المزرية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، والحركة القسرية أو المقيدة، وكما كتب رئيس الأساقفة ديزموند توتو عن رحلته إلى المنطقة في سنة 2002 “لقد شعرت بالأسى الشديد في زيارتي للأرض المقدسة؛ فقد ذكرتني كثيرًا بما حدث لنا نحن السود في جنوب أفريقيا”.

لطالما كانت الحجج القائلة بأن الصراع معقد للغاية بحيث لا يمكن مقارنته بأنظمة عالمية أخرى – أي تجربة السود على وجه الخصوص – جوفاء للغاية، خاصةً أن المدافعين عن كل من جيم كرو والفصل العنصري في جنوب أفريقيا غالبًا ما يصفونهما بأنهما فريدان للغاية بحيث لا يمكن للغرباء فهمهما، وفي ستينيات القرن الماضي، أرسلت لجنة سيادة ولاية ميسيسيبي، وهي وكالة مكرسة للحفاظ على تفوق العرق الأبيض، متحدثين في جميع أنحاء البلاد لإلقاء مجموعة من نقاط الحوار التي أطلق عليها “رسالة من ميسيسيبي”، وفي تلك الملاحظات، كان المتحدثون يشتكون من أن “الشمال يبدو وكأنه يعرف حلول كل مشاكلنا دون أن يعرف المشكلة أصلًا”، قبل أن يشرح بصبر أن وجهة نظر جيم كرو كانت ضرورية ومحقة، ولكن هذا النوع من إضاعة الوقت والتعقيد لم يوقف الشماليين الذين استجابوا للدعوة للمشاركة في صيف الحرية، ولم يكونوا بحاجة إلى شهادات متقدمة في الفصل العنصري ليعرفوا أن ما رأوه في الأخبار كان خاطئًا.

كان أحد آثار بروز الحرب في غزة في وسائل الإعلام الأمريكية على مدار السنة الماضية هو إزالة الغموض، فطوفان صور المباني التي سويت بالأرض، والجثث المقطعة الأوصال، والعائلات المكلومة لا تقدم صراعًا فريدًا أو غامضًا، بل صراعًا مألوفًا بشكل محبط ومروع، وبعد الغارة الجوية على رفح في أيار/مايو، كانت مقاطع الفيديو والصور التي ظهرت مروعة، ولم تكن “معقدة” على الإطلاق، فالضحايا لم يكونوا “وحوشًا بشرية” كما وصف الجنرال الإسرائيلي المسؤول عن الإشراف على المساعدات في غزة مقاتلي حماس والمدنيين الفلسطينيين الذين احتفلوا في 7 تشرين الأول/أكتوبر، بل كانوا أمهات وأطفالًا مذهولين ومكسورين، وهم يستحقون التعاطف والحماية مثلهم مثل أي شعب آخر، وقد حُرموا من ذلك من خلال سيل مستمر من التجريد من الإنسانية، بما في ذلك عقود من الخطاب الذي يصور الفلسطينيين على أنهم متخلفون وغير متحضرين وغير متوافقين مع القيم “الغربية”، وهذا تكتيك يعرفه السود جيدًا.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أعرب نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي، نيسيم فاتوري، وهو عضو في حزب الليكود الحاكم، على وسائل التواصل الاجتماعي عن اعتقاده بأن الحملة كانت “إنسانية أكثر من اللازم”، وطالب إسرائيل “بحرق غزة الآن ولا أقل من ذلك!” في الشتاء الماضي، ودعا عضوان من الأحزاب القومية المتطرفة – وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهو من أشد المؤيدين للاستيطان والضم غير القانوني في الضفة الغربية، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وهو قيادي في الحركة اليهودية المتطرفة – إلى طرد جميع سكان غزة، وبعد وقت قصير من غارة رفح، زارت نيكي هايلي، المرشحة الجمهورية السابقة للرئاسة، موقعًا للمدفعية الإسرائيلية وكتبت “اقضوا عليهم” على قذيفة مدفعية، وبتحريض من قادة متطرفين وبلا رادع من القانون، انخرط المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية في حملة عنف قاسية ونزع للملكية ضد السكان الفلسطينيين، حتى مع تكثيف الجيش الإسرائيلي لعملياته هناك والتي أسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين.

في ضوء كل هذا، عندما ينظر السود الذين نشأوا على قصص الإعدام خارج نطاق القانون وتهديد الإبادة ــ مثل قصص مذبحة تولسا، وقمع تمرد نات تيرنر، والصيف الأحمر ــ إلى غزة، كيف يمكنهم ألا يروا شيئا يعرفونه جيدًا؟

عندما ألقى دو بويز خطابه سنة 1952، كانت إسرائيل دولة جديدة ذات مستقبل غامض، لم تكن المحرقة النازية بعد مسألة ذكرى بل كانت مسألة ملحة في وقتها، وكان اللاجئون اليهود في جميع أنحاء أوروبا لا يزالون يقيمون في مخيمات النازحين بشكل مؤقت، وكان دو بويز يبكى على ضحايا عمليات الإعدام خارج نطاق القانون في الولايات المتحدة، وكان من الطبيعي أن يمتد حزنه إلى اليهود الذين فقدوا أفرادًا من عائلاتهم، والذين كانوا يخشون بشدة على وجودهم كشعب على هذه الأرض.

إن الهولوكوست أبعد زمنيًا الآن، ولكنه ليس بعيدًا جدًا عن جيم كرو، أي أنه تاريخ حي، وأن الألم المذهل للإبادة الجماعية – وما يصاحبها من قلق بشأن المحو في المستقبل – لا يزال جزءًا أساسيًا من كيفية فهم أولئك الذين يسعون لبناء مجتمع أخلاقي عالمي، ويتطلب ذلك فهم الصدمة والخسارة العميقة التي تعرض لها المجتمع اليهودي العالمي في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ويتطلب التضامن أن يحسب المواطنون العالميون ذوو التفكير الصائب حسابًا لاستمرار معاداة السامية العنيد في العالم، وعودتها إلى الظهور في العقود القليلة الماضية.

لكن التضامن لا يتطلب أن يؤيدوا مذبحة أخرى أو استمرار إخضاع شعب آخر، بل إنه يتطلب العكس في الواقع، فقد كتبت سوزي لينفيلد: “إن النهج التقاطعي الحقيقي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا بد وأن يتضمن بالضرورة التاريخ المؤلم للشعب اليهودي من الطرد، والنبذ، وانعدام الجنسية، والإبادة الجماعية”، وهذا أمر صحيح بلا شك، وبالتالي سيجعل ضرورة الوقوف متضامنًا مع أي مجموعة تواجه مثل هذه الظروف أمرًا منطقيًا.

إن ردة الفعل واسعة النطاق ضد هذه الضرورة ربما تكون بمثابة الهدوء الذي يسبق العاصفة الي سنشهدها في السنوات الأربع المقبلة، مما ينذر بعالم من القبائل المتحاربة، عالم “نحن ضد هؤلاء”، فالأيديولوجية الترامبية، وهي الأيديولوجية التي تدعم أكثر حملات القمع الاستبدادية ضد الاحتجاجات الطلابية وحرية التعبير، معادية لليهود والفلسطينيين، وتضع التضامن كعدو رئيسي لدولة مبنية على السعي وراء المصلحة الذاتية فقط، وهذا عالم يتم فيه تهميش الفلسطينيين في وسائل الإعلام وفي السياسة، وعالم يتشجع فيه النازيون الجدد وتتصاعد فيه معاداة السامية، لطالما اعتقد الأمريكيون أنهم في المركز الأخلاقي للعالم، وها هم الآن في هذه الحالة. إن النزعة العسكرية والتجريد من الإنسانية التي يؤيدها الكثير من الأمريكيين هي صادرات مهمة، وكذلك الأسلحة الأمريكية التي قتلت آلاف الأطفال الفلسطينيين قبل أن يتمكنوا من تجربة روعة تعلم ركوب الدراجة.

وقد توصل العديد من القادة السود الآخرين إلى استنتاجات مماثلة في حياتهم الفكرية، وربطوا في نهاية المطاف بين النزعة السلمية العالمية ومشروع المساواة العرقية؛ فقد عارض كينج حرب فيتنام في السنوات التي سبقت وفاته، منطلقًا من إطار “الشرور الثلاثة” المتمثلة في الفقر والنزعة العسكرية والعنصرية، وقال كينغ في أشهر إداناته للحرب: “كنت أعلم أنه لا يمكنني أبدًا أن أرفع صوتي مرة أخرى ضد العنف الذي يتعرض له المضطهدون في الأحياء الفقيرة دون أن أتحدث أولاً بوضوح إلى أكبر ممول للعنف في العالم اليوم: حكومتي”، وتحدث على وجه التحديد عن تعاطف السود مع الفيتناميين، وقال: “إنهم يتحركون بحزن ولامبالاة بينما نسوقهم من أرض آبائهم إلى معسكرات الاعتقال التي نادرًا ما تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الاجتماعية. إنهم يعلمون أن عليهم أن يمضوا قدمًا وإلا ستدمرهم قنابلنا”.

ماذا كان سيقول دو بويز عن مأساة غزة؟ على مدار مسيرته المهنية الطويلة، عمل على بناء فلسفة متماسكة أساسها المبدأ المتمثل في رؤية أن الإنسانية جمعاء تستحق الإنقاذ، وقد ناقض نفسه وارتكب أخطاءً فادحة وتعارض مع أخلاقياته في هذا المسعى. وبحلول الوقت الذي وجد نفسه يتحدث في فندق الدبلوماسي، كان قد آراؤه قد ناقضت نفسها إلى درجة أنه قد يكون أفضل محاور لنفسه، ولكنه كان يعلن دوماً، كما ورد في “عقيدته”، إيمانه “بالحرية لكل البشر: المساحة التي يمكنهم فيها مد أذرعهم وأرواحهم؛ والحق في التنفس والحق في التصويت، والحرية في اختيار أصدقائهم، والتمتع بأشعة الشمس وركوب القطارات، دون أن تلحق بهم لعنة اللون؛ والتفكير والحلم والعمل كما يشاءون في مملكة الجمال والحب”.

لم يكن المبدأ الذي استرشد به دو بويز مختلفًا كثيرًا عن الروح التأسيسية لمجلة إلغاء العبودية التي ساعدت في وصوله إلى الشهرة، ففي سنة 1892، قدم رالف والدو إمرسون، أحد مؤسسي مجلة ذا أتلانتيك، تعريفًا لا لبس فيه للفكرة الأمريكية التي كانت مجلته تتبناها: “التحرر”.

وقد صيغت وجهة نظر إمرسون في وقت كانت فيه الحجج الداعية لإلغاء العبودية تخضع للرقابة في بعض المؤسسات، وكان من الممكن أن يتعرض دعاة إلغاء العبودية للإعدام إذا ما سافروا إلى الركن الخطأ من أمريكا، وكانت الوحشية المفترضة والتعطش الدموي للزنوج الأمريكيين هي الحجة الأخلاقية السائدة لإبقائهم في السلاسل، وقد اتخذ إمرسون خيارًا كان جريئًا وغير مألوف آنذاك بين الأدباء البيض: أن ينظر إلى السود كبشر، وأن يعيد بناء فلسفته بناءًا على هذا الاستنتاج، لقد اختار إيمرسون التضامن، وكتب ضد آفة العبودية، وقد فعل ذلك لأن التحرر، تلك الفكرة الأمريكية، كانت تتطلب ذلك.

واليوم، ما زال التحرر يتطلب منا فعل الكثير، فهو يتطلب أن نخلق عالمًا لا يمكن أن تتكرر فيه المحرقة مرة أخرى، وهو ما يعني بالضرورة عالمًا لا يحدث فيه قتل جماعي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا مجاعة في السودان، ولا أطفال محتجزين في أقفاص على الحدود الأمريكية، ولا موكب مستمر من المهاجرين الذين يغرقون في البحر الأبيض المتوسط، ولا قتل لآلاف الأطفال في غزة.

من الواضح أن أمريكا تفشل فشلًا ذريعًا في هذا العمل؛ فالأيديولوجية السياسية الصاعدة التي تسيطر على كلا الحزبين تنظر إلى التضامن بعين الريبة، وهي ريبة تلون السياسة الواقعية العالمية، فالولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتوفير القنابل التي تقتل الأطفال، حتى في الوقت الذي تدعو فيه – بطريقة ما – إلى وقف إطلاق النار.

وتساءل دو بويز في سنة 1952: “إلى أين نحن ذاهبون – إلى أين ننجرف؟”. من ناحية، لدينا التضامن، ومن ناحية أخرى، لدينا الخراب.

المصدر: أتلانتك