“العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية” شعارات الـ25 من يناير التي ربما لم يبق منها شيء، فبين المصريين من لا يبدي اكتراثًا، وصار يطلب من العيش أقله وينشد الأمان على النفس والعيال، ومصريون لا يقامون إغواء لحظة الحنين القاسية، ومصريون غاضبون وخائفون بعد سفك الدماء بالآلاف وأخبار التعذيب المروعة.

وفضلاً عن القمع شهد اقتصاد البلاد تدهورًا غير مسبوق، وطُحن الفقراء في قوت يومهم كما لم يطحنوا من قبل في ظل انهيار العملة المحلية وتراجع حاد في معدلات السياحة وتغول المؤسسة العسكرية في قطاع الاقتصاد وانتقاص متواتر في حقوق البلاد من ثروات البحار وماء النيل وسيادة الأرض.

وتأتي ذكرى يناير هذا العام ومصر برئيس بدا صعوده مثل الصدفة، وما زال يضرب بأركانها حتى تصغر إلى حجم يديه، ومن ذلك أن يغرق البلد الكبير اليوم فيما يشبه الهزل المبكي عن انتخابات لتجديد ولايته يكمن فيها الكمائن المكشوفة للجميع في أداء كان مبارك فيه أكثر حرفية منه، ورغم ذلك سقط.

الشعب مقابل السلطة

هذه هي الطريقة التي يتذكر بها الكثيرون اضطرابات مصر بين أعوام 2011 و2013، حشود تقاتل الشرطة تحت سحب الغاز المسيل للدموع على كوبري قصر النيل، مما أسقط الديكتاتور حسني مبارك، وفي وقت لاحق، صعد آخرون لتحدي بديله، الرئيس المعزول محمد مرسي، لكنهم في النهاية خُدعوا وسحقوا من نظام عسكري مُنعش.

لم يخطر لأسوأ المتشائمين عندما كان ميدان التحرير يلهم العالم بأسراب ثواره أن ينتهي المطاف بأولئك الثوار قتلى ومعتقلين ومشردين في المنافي

أما سنوات ما بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير فيصفها كثير من المصريين بـ”بالسنوات العجاف”، فربما لم يخطر لأسوأ المتشائمين عندما كان ميدان التحرير يلهم العالم بأسراب ثواره أن ينتهي المطاف بأولئك الثوار قتلى ومعتقلين ومشردين في المنافي أو ربما مستدعين بعد حين للثورة المضادة.

وفي مخيلة بعض المصريين، لا تزال ثورة 25 يناير واحدة من أعظم الأحداث السياسية في العالم العربي وربما أكثر من ذلك، وعلى الرغم من جميع الانتقادات، لا يوجد أي حدث مماثل لها من حيث الحجم والتأثير، فعندما نجح التونسيون في الإطاحة بنظامهم في 14 من يناير/كانون الثاني 2011، تقاسم إخوانهم وأخواتهم المصريين غبطتهم عندما تخلصوا من “طاغية” عربي واحد، في الوقت نفسه، شعروا بالاستياء لأنهم أنفسهم كانوا تحت حكم نفس الرجل منذ عام 1981.

استطاعت وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية أن تنقل ما كان يحدث في تونس بسرعة خاطفة، ووصلت مشاهد الثورة إلى كل أسرة عربية، مما هز استقرارًا زائفًا مستندًا إلى القوة العارية والغاشمة للقمع، وكانت الثورة التونسية قد بدأت بشكل عفوي في المناطق الريفية في أعماق تونس قبل الانتقال إلى صفاقس، ثاني أكبر مدينة في البلاد، ومن هناك إلى العاصمة تونس، لقد بدأت الثورة بمطالب اجتماعية واقتصادية من أجل التنمية والتوظيف قبل تولي شخصية سياسية أنتجت الشعار الشهير: “الشعب يريد إسقاط النظام”.

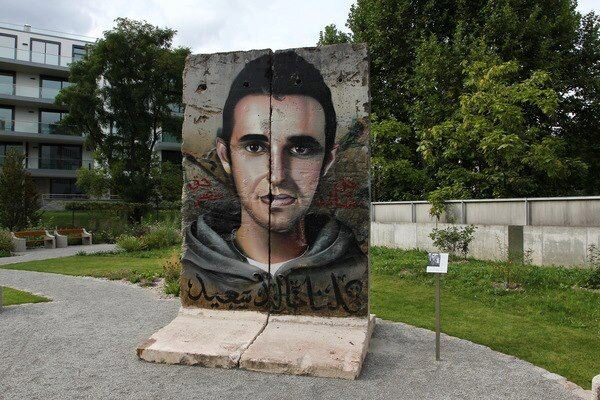

خالد سعيد أحد الوجوه التي أشعلت شرارة الثورة

في المقابل، وُلدت الثورة المصرية في قلب العاصمة القاهرة، وكان مركزها ميدان التحرير، الذي انتشر منه إلى مدن مصرية رئيسية أخرى، التي خلقت بعد ذلك ساحات التحرير الخاصة بها، من الإسكندرية إلى الجيزة، حملت الثورة طلبًا سياسيًا واضحًا منذ البداية، فكان الشباب المصري المتعلم والواعي سياسيًا محركًا لثورة 25 يناير، حيث جمع بين التنظيم بدرجة عالية من التسييس.

كانت الصور الأكثر شهرة للثورة هي جيش مبارك من “البلطجية” الذين يهاجمون المتظاهرين على ظهور الجمال حاملين السيوف والعصي، لكنهم فشلوا في تفريق الاحتجاجات، وظل شباب مصر في الشوارع حتى حققوا هدفهم، وتحقق ذلك أخيرًا في 12 من فبراير عندما أعلن عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات في عهد مبارك: “قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية”.

كما ابتلعت الثورة طُعم التنحي رُمي إليها بطعم رئاسة مهيضة الجناح لتزيد برفاق الميدان فرقة على فرقة

رغم الفرح الطاغي الذي أعقب سماع هذه الجملة إلا أن تساؤلات الشهور اللاحقة فرضت نفسها، أكان صوابًا تأن ركوا الميدان بمجرد إزاحة رأس النظام؟ فقد رحل مبارك بعد أن كلف مجلسه العسكري بإدارة البلاد، وتكفل الأخير كما بدا لاحقًا بتدويخ عقول الثوار ثم شق صفوفهم شيعًا متناحرة على استحقاقات المرحلة الانتقالية وأولوياتها.

تعديلات دستورية ثم برلمان فرئاسة فدستور، بينما تمارس ما عرفت لاحقًا بـ”الدولة العميقة” تكفيرًا ممنهجًا لعوام الشعب بالثورة، بالإعلام تارة وبافتعال الأزمات تارة أخرى، وفي حين ألح جُل ثوار يناير على سرعة تسليم السلطة من العسكر للمدنيين، فإن في تمام المطلب بداية النهاية.

الثورة المضادة.. طعنات في قلب يناير

لم تقل لحظة فوز مرسي كأول رئيس مدني منتخب عن لحظة تنحي مبارك زخمًا ولا حماسة، لكن خيطًا دقيقا كالسكين ربط اللحظتين بلجام واحد فيه من الخداع والتفخيخ ما يفوق الفرح والانتصار، هكذا رأى كثيرون من أبناء الميدان فيما بعد، فكما ابتلعت الثورة طُعم التنحي رُمي إليها بطعم رئاسة مهيضة الجناح لتزيد برفاق الميدان فرقة على فرقة ثم لتفتح المجال في الأشهر اللاحقة وبأيدي فريق من الثوار لجحافل الثورة المضادة إلى صدارة المشهد والميدان جميعًا.

أخذتهم نشوة النصر، وبدلاً من تحري الحقيقة فيما لا يُقال ولا يظهر، صدَّقوا كل ما سمعوه، وكان ذلك الدرس الأول في كتاب الثورة التي سارت على وقع غضبة تونس التي نجت، وسوريا ليبيا واليمن التي أمعن حكامها في سفك الدم، ومن بعيد يبدو ناظم آخر في الإقليم يتبنى ويدعم ويمول مسارات للانقضاض على التغيير وكأنه على يقين لديه أن هذه الشعوب لا تستحق التغيير، فأنتج الثورات المضادة وكان نجاحها في مصر مذهلاً.

ضيقت الثورة المضادة الخناق على ثورة 25 يناير، محاصرة الشعب المصري بجهاز عسكري وحشي بقيادة عبد الفتاح السيسي

وبدلاً من دخول دائرة النار جرى الالتفاف على الثورة ومحاصرتها، وخلال 4 سنوات كثر الملتفون والمرتدون حتى صار أهل الثورة في تيه من أمرهم، حين شُيطنت ثورتهم واُتهمت بالفوضى والتآمر، وبأنها معاول هدم، وما الذي تركه مبارك غير الفقر والمرض والتجهيل لتأتي عليه المعاول.

بيد أن النهج المطلوب كان على المصريين أن يعلموا الأسوأ كي يتمنوا السيء، وذلك حط من قيمة الإنسان ومعنى الوجود حين يوشك الخارج يطلب حقه أن يسأل نفسه: هل أنا على خطأ؟ وفي حديث الخطأ والخطايا الكثير داخل فريق الثائرين غير المنظم الذي تفرق وأخذ يكيد لبعضه بعضًا نظام عسكري خالص يتربص بهم حتى إذا تمكن بطش بهم واحدًا تلو الآخر.

ما كان هاجسًا بات حقيقة مرة أخرى، وفي ضربة واحدة أُجهضت كل مكتسبات يناير بعد عامين ونصف لا أكثر، فلا رئيس ولا برلمان ولا دستور، بل انقلاب عسكري باطش بكل من يعارض مساره.

في الواقع، بدأ الانقلاب ضد الثورة المصرية منذ اليوم الأول للثورة نفسها. وقد بدأ بنشر الفكرة المضللة بأن الثورة قام بها الجيش والشعب معًا، ثم استيلاء المجلس العسكري على السلطة مباشرة بعد الإطاحة بمبارك وإدارته للمرحلة الانتقالية، واعتبر الجيش المصري أن ثورة 25 يناير فرصة ذهبية لإعادة وضع نفسه بعد التخلص من مبارك، الذي أصبح عبئًا على الجيش.

حتى عندما أُجبر الجيش على إجراء انتخابات في مايو 2012، تبين أنه مجرد إعادة توزيع تكتيكية للسلطة في إطار نظام الحكم القديم نفسه، مما يسمح للجيش بالاستمرار في التمسك بجميع مقاليد السلطة، حتى لو اُضطروا للعمل خلف الكواليس.

يواجه مراقبو المشهد المصري واقعًا قاتمًا على جميع المستويات، بحيث يبدو عهد مبارك وكأنه عصر ذهبي ضائع

وفي الوقت الذي كان يجب على القوى السياسية والثورية أن تعمل من أجل بناء جبهة موحدة لضمان نقل السلطة إلى سلطة مدنية وعودة الجيش إلى ثكناته، بدلاً من ذلك كانوا مشغولين بالنضال من أجل السلطة ووضع أنفسهم في الانتخابات القادمة، وتفاقم ذلك بسبب الاستقطاب العميق بين الإسلاميين والعلمانيين، والفجوة المتسعة بين الشباب الثوري وجماعة الإخوان المسلمين.

لم يكن الذهاب إلى الانتخابات خطأ بحد ذاته، لكن القيام بذلك تحت إشراف الجيش، وفي الإطار الذي فرضه، لم يؤد إلا إلى تعميق الجدل السياسي ووضع الثورة المصرية على مسار أكيد للتدمير، واتضح في نهاية الأمر أن الجيش قد خفف قبضته على السلطة بعد ثورة 25 يناير تحت ضغط الشارع، لكنه بدأ تدريجيًا في إعادة تشديده حتى خنق الثورة بالكامل من خلال انقلاب كامل في 3 يوليو 2013.

ماذا تبقى من الثورة المصرية؟

كان هذا الانقلاب مجرد استمرار للانقلاب الأصغر الذي بدأ بالإعلان عن الاستيلاء على المجلس العسكري بعد إقالة مبارك، واليوم، قامت الثورة المضادة بتضييق الخناق على ثورة 25 يناير، محاصرة الشعب المصري بجهاز عسكري وحشي بقيادة عبد الفتاح السيسي.

لكن ما الذي تبقى اليوم من ثورة 25 يناير؟ هل صحيح أن ما أُطلق عليه زورًا “ثورة 30 يونيو” قد سحق ثورة 25 يناير بشكل لا رجعة فيه؟ الجواب في ذمة النسيان، لكن من قُتل ولم يُحاسب قتلته لن ينساه ذووه، ومن صرخ في برد الليل “كفى فقرًا وقهرًا” لن ينسى، والتاريخ أيضًا لا ينسى ثورات طُعنت وغُدرت وعادت وغيرت وجه البشرية وأمثولتها تقول إن الأحلام هي آخر ما يموت.

وتجيب الوقائع قبل التحليلات، فيقول المدافعون عن ثورة يتهمون الرئيس الحالي بتنفيذ انقلاب عسكري على الثورة ومصادرة مطالبها وإجهاض مكاسبها حتى أصبحت أثرًا بعد عين، وبقطع النظر عن المواقف والتحليلات والمواقف السياسية تتكفل التقارير الحقوقية برسم المشهد القاتم الذي آلت إليه البلاد: اعتقالات، تحقيقات لا تخلو من التعذيب، وتمهد لمحاكمات خالية من شروط النزاهة وتصفيات خارج القانون وعقوبات جماعية لمن لا ناقة لهم او جمل في أي صراع سياسي.

لم توحد نكسة الثورة رفاق يناير بل زادتهم انقسامًا، رفض الإخوان وجل التيار الإسلامي الانقلاب العسكري، وعليهم غالبًا دارت رحى القمع التي لم تتوقف طوال 5 سنوات

وبقطع النظر عن المواقف والتحليلات والمواقف السياسية تتكفل التقارير الحقوقية برسم المشهد القاتم الذي آلت إليه البلاد: اعتقالات، تحقيقات لا تخلو من التعذيب، وتمهد لمحاكمات خالية من شروط النزاهة وتصفيات خارج القانون وعقوبات جماعية لمن لا ناقة لهم أو جمل في أي صراع سياسي.

في حين يواجه مراقبو المشهد المصري واقعًا قاتمًا على جميع المستويات، بحيث يبدو عهد مبارك وكأنه عصر ذهبي ضائع، المجتمع الذي حاصره اليأس والهذيان والأفكار السوداوية، حتى بالنسبة لأولئك الذين عارضوا الثورة وانضموا إلى مجموعة تستحق الدراسة أطلقت على نفسها “آسفين يا ريس”، وهي صيغة اعتذارية لمبارك الذي عصفت به ثورة الشعب.

لم توحد نكسة الثورة رفاق يناير بل زادتهم انقسامًا، رفض الإخوان وجل التيار الإسلامي الانقلاب العسكري، وعليهم غالبًا دارت رحى القمع التي لم تتوقف طوال 5 سنوات، وحصدت في طريقها آلاف القتلى في عشرات المذابح، وقرابة 70 ألف معتقل ومئات أحكام الإعدام نفذ منها الكثير.

الاختفاء القسري والتصفية خارج القانون باتت كلها ممارسات أمنية روتينية رغم أن ثورة يناير كانت في أول أمرها ضد قمع شرطة مبارك، وتدريجيًا طالت ذراع السلطة معارضيها من غير الإسلاميين بل ممن أيدوا انقلاب يوليو في بادئ الأمر بينما نعم كل رموز نظام مبارك بالبراءة ورد الاعتبار.

ومع مرور الوقت أصبح حال الناس كحال السياسة، فنار الغلاء تنهش الطبقات الفقيرة والمتوسطة، ينزل معها الخبز من موقعه المجازي العالي كعنوان للحياة الكريمة في ثورة يناير إلى مِنَّة عينية للشعب.

وكعادة كل عام، يبدو المشهد العام في مختلف أنحاء مصر في الذكرى الثامثة للثورة وكأن البلاد في حالة خوف وقلق وحرب، وتبدا ذلك في حالة الاستنفار العام التي تعلنها الدولة وإجرءات الأمن المشددة التي تُفرض قبل أيام من ذكرى الثورة في القاهرة ومختلف المحافظات.

في المقابل، يُفتح ميدان التحرير أمام مؤيدي النظام وكأنما الأمر يروي الجانب الآخر الرسمي الذي اختزل احتفالاته في وجوم واضح ومستتر على ثورة يناير بين من يعتبرها مؤامرة كادت أن أن تودي بمصر لولا تدخل الجيش ومن يواصل تهكمه إلى حد المطالبة بإلغاء شهر يناير من التقويم وبدء العام من شهر فبراير.

الثابت في تفاعلات ذكرى يناير هذا العام أنها طرحت في ظل القبضة الأمنية الواضحة وبعبارات واضحة ملابسات السنوات الثمانية الماضية، وكيف تحولت مصر إلى دولة لا علاقة لحالتها أو نظامها بالشعارات التي رفعتها الثورة.