سقوط بلا قاع.. كيف يعيد السيسي إنتاج الأزمة الاقتصادية باستمرار في مصر؟

في فيديو مسرّب للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أكتوبر/ تشرين الأول 2013، يعود إلى فترة توليه منصب وزير الدفاع قبل إطاحته بالرئيس محمد مرسي في يوليو/ تموز من العام نفسه، يظهر السيسي في اجتماع مع ضباط من القوات المسلحة، فيما يبدو كمحاولة لترسيخ نفوذه كقائد قوي داخل المؤسسة العسكرية.

يقول السيسي في المقطع المسرّب: “لو حكّموني هخلي اللي بيتكلم في التليفون يدفع واللي بيسمعه يدفع”، ثم استكمل في شرح دوافعه لاتخاذ هذا الإجراء، مضيفًا: “أنا معرفش حاجة اسمها ببلاش، ولازم يا مصريين تتعودوا تاخد خدمة تدفع تمنها”.

تحقق ما توعّد به السيسي بشكل ما بعد توليه الحكم، فلأول مرة منذ دخول خدمات الاتصالات إلى مصر، تُفرض ضريبة غير مباشرة على المستخدمين تتمثل في خفض القيمة الفعلية لبطاقات الشحن والباقات، بحيث يحصل المستخدمون على رصيد أقل بنسبة 36% مقابل السعر نفسه، مع رفع الضرائب التي كانت موجودة وفرض المزيد من الرسوم المستحدثة على خدمات الاتصالات والإنترنت، يضاف إلى ذلك كله رفع أسعار الخدمات باستمرار.

حقيقة واحدة يمكن استنباطها بوضوح من واقع الحال، وهي أن الرئيس الحالي حينما تقلّد السلطة كان يمتلك رؤية مسبقة وشاملة حول كيفية التعامل مع الكثير من الملفّات، حتى أصغر الأمور، وتلك الجزئيات التي كانت تبدو عادية وغير محورية، وقد عبّر عن ذلك في العديد من المناسبات خلال السنوات الماضية، منها مرة عام 2016، عندما وجّه حديثه للمعارضين بصوت مرتفع وبنبرة حادة، وقال: “أنا عارف مصر وعارف علاجها زي ما أنا شايفكم كده قصادي”.

هذه الرؤية سرعان ما أصبحت الركيزة الأساسية للحكم الحالي، وأساس السياسات الاقتصادية التي اتبعتها مصر لأكثر من 10 سنوات، لذلك ليس من الممكن فهم الأبعاد الخفية للأزمة الاقتصادية الراهنة في مصر دون فهم الطريقة التي يدير بها السيسي اقتصاد الدولة، ورؤيته وتصوراته حول الجوانب المختلفة، وكيفية تعامله مع الأطراف المتعددة والفاعلين في الداخل والخارج، بكل ما يحمله ذلك من تعقيد.

لأسباب شتى، يميل البعض إلى تفسير السياسة العامة التي يتبعها النظام الحالي، بأن ذلك يعود إلى “الفشل” أو “سوء التخطيط” وقد يكون ما سبق جزء من المعادلة، لكن هذا التفسير وحده يحجب عن بصرنا الصورة الكاملة.

فثمة أدلة تشير إلى أن سياسة الدولة والقرارات الاقتصادية التي جرى اتخاذها لم تكن عشوائية بحال، بل مخططة ومقصودة، كما أن الكثير من نتائج هذه السياسات جاءت متوافقة مع رغبة النظام وأهدافه ومصالح تحالفاته.

قبل أن يتولى السيسي الرئاسة في عام 2014، اتخذ من المشاريع الكبرى رمزًا لحملته الانتخابية، رغبة في إعادة تشكيل الدولة وفق منظوره، ولتجسيد الأحلام التي طالما راودته في السابق في مشاريع إنشائية عملاقة تبهر الشعب، لكي تكون دليلًا حيًّا على اختلافه الكبير عمّن سبقوه من الرؤساء، وتفوقه عليهم جميعًا في “الجرأة” و”الإنجاز”.

وهنا سيكون من المفيد التفتيش عن المستفيدين من هذه المشاريع ومعرفة لمصلحة من تتجه موارد الدولة، وفهم دوافع النظام في تبني هذا المسار الذي تحمّل المواطنون نتائجه من تضخم وتدهور لقدرته الشرائية وفقدانهم لقيمة ثرواتهم ومدخراتهم.

ففي تصريحات للرئيس السيسي عام 2023، قال إن مصر أنفقت حوالي 10 تريليونات جنيه (ما يعادل 300 مليار دولار) على البنية التحتية، ولا يُعرف ما إذا كان هذا المبلغ يشمل إنشاء وتشييد المدن الجديدة، وعلى رأسها “العاصمة الإدارية” التي كلفت الدولة وحدها 58 مليار دولار، وقبلها قناة السويس الجديدة بتكلفة 8.2 مليارات دولار، بالإضافة إلى 30 مدينة جديدة في صحاري مصر.

وفي تلك المشاريع ساهم الفاعلون الاقتصاديون بنصيب ما وفق علاقتهم برأس النظام، وفي المقدمة حصلت القوات المسلحة على حصة الأسد من المشاريع، بالتزامن مع استثمارات خليجية معتبرة، إلى جانب مساهمة القطاع الخاص والمقاولين، رافقها كذلك مساهمة فاعلة من صندوق النقد، ما أدّى إلى صنع الإطار السياسياتي لاقتصاد البلاد.

السيسي والمؤسسة العسكرية.. مَنْ يحكم مَنْ؟

في نظام يعتمد منذ اليوم الأول لحكمه على سياسة الإنفاق الضخم على مشاريع الإنشاءات الضخمة من البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة والاستثمار في العقارات، بغضّ النظر عن العواقب والنتائج، أصبحت فرص الربح سخية، خاصة أن قطاع الإنشاءات والتشييد ليست صناعة معقدة بطبيعتها.

وفي ظل غياب الشفافية والإفصاح يمكن إسناد مشاريعها إلى أي جهة، وهي بدورها تتولى التعاقد مع شركات من الباطن للقيام بالأعمال الفعلية، وكانت القوات المسلحة هي الجهة المختارة، لكن قبل تحليل علاقة الرئيس بالمؤسسة العسكرية يجب فهم وضع الجيش داخل نظام الحكم ابتداءً، وهنا يمكن القول إن هناك جانبَين للمسألة:

أولًا: المؤسسة العسكرية جزء من النظام السياسي، وتحرص على الحفاظ عليه، بنفس حرص كافة مكونات التحالف الحاكم (الرئيس، الجيش، الأمن، القضاء، البيروقراطية العليا) بما يتطلب إعطاء الأولوية لشبكات القوة سواء داخل المؤسسة نفسها أو ضمن دوائر باقي أعضاء التحالف الأمني الحاكم.

وما يوطّد العلاقة بين الرئيس والمؤسسة العسكرية التي وصل من خلالها إلى السلطة، أن الرئيس والجيش يتقاسمان الرؤية نفسها للشرعية السياسية، وكلاهما يتبنّيان عقيدة استراتيجية تدور حول الإبقاء على الدولة بشكلها ذاته، وعدم السماح باختراقها من قبل التيارات السياسية المتنازعة، وخصوصًا جماعة الإخوان المسلمين، حتى لا تختبر مصر تجربة البلاد التي حكمتها تيارات إسلامية.

لكن رغم أن الرئيس يحكم باسم الجيش الذي يدّعي تمثيله للبلاد وحقه التاريخي في الحكم (الذي سلبه منه رجال الأعمال الفاسدون في عهد مبارك)، ورغم أن القوات المسلحة نفسها هي مصدر الشرعية، إلا أن الجيش لا يحكم بنفسه، وهذا وضع مركّب وخادع لمعظم المراقبين.

إذ يجب إدراك أن الجيش ليس مؤسسة حكم على طريقة العائلة الحاكمة في السعودية مثلًا، ولا حزب حاكم على طريقة الحزب الوطني الغارب، بل مجرد منصة لتسلُّق السلطة، ورغم أنها تقوم بدور المرجع النهائي للقرار السياسي في لحظات الاضطراب القصوى مثل الانتفاضات وغيرها، لكنها في الأوقات العادية تخضع للنفوذ الذي تمارسه مؤسسة الرئاسة.

ثانيًا: المؤسسة العسكرية هي الأداة الرئيسية للسيسي لإنجاز المهمات، بمعنى أنها تقوم بالدور نفسه الذي كانت تقوم به شركة “المقاولون العرب” في عهد السادات، وبالتالي تسعى لكسب موقع داخل الاقتصاد يؤهّلها للحصول على العقود الحكومية (المصدر الرئيسي للاستثمار في البلد) على حساب بقية المنافسين، ومن ثم جني الأرباح.

وعليه تدير المؤسسة العسكرية حاليًا حصة كبيرة من إجمالي الأشغال العامة في البنية التحتية والإسكان، إلى جانب مشاريعها الأخرى في استخراج المعادن، والاستصلاح الزراعي، بجانب سيطرتها على استخدام أراضي الدولة، وامتلاكها لشركات إعلامية وفنادق.

لكن الفرق بين المؤسسة العسكرية و”المقاولون العرب”، إلى جانب ضخامة الاقتصاد العسكري، هو النفوذ السياسي الذي تتمتع به وتحرص عليه، وهو ما يضع عليها أعباءً سياسية من قبيل الحفاظ على النظام، وتنفيذ سياسات داعمة لبقاء الرئيس السيسي، مثل توفير السلع والمنتجات بأسعار أقل (قليلًا) من القطاع الخاص للشرائح الوسطى والدنيا من الطبقة الوسطى والطبقات الفقيرة، بالإضافة إلى مساهمتها في صنع السياسة العامة للبلاد.

صحيح أن المؤسسة العسكرية ليست مسؤولة بشكل مباشر عن صنع استراتيجية الرئيس الاقتصادية بالكامل، إلا أنها شريكة في وضعها، وعلى مستوى أقل يشارك العسكريون في توجيه السياسات في الصناعات التحويلية والاتصالات والتحول الرقمي والتنمية الريفية، وينفذون المشاريع التي سبق ووضعوها بأنفسهم على رأس أولويات الدولة.

تعود مساهمة القوات المسلحة في صنع الاستراتيجية العامة للاقتصاد والسياسة العامة للبلاد إلى افتقار الرئيس لأي ظهير سياسي مدني، ما يجعل المؤسسة العسكرية دعامة سياسية لا غنى عنها لنظامه، في ظل خشيته من بناء حزب حاكم بعد تجربة الحزب الوطني المريرة، والأحزاب الموجودة في البرلمان ويديرها الأمن الوطني أقرب إلى مكاتب دعاية لإنجاز النظام، وهو ما يتطلب مجازاة العسكريين على دعمهم السياسي الحاسم بمشاريع وفرص مربحة.

يزيد الأمر تعقيدًا من اقتناع الرئيس بضعف كفاءة المدنيين وفسادهم سواء في أجهزة الدولة أو في القطاع الخاص، وإيمانه بأن المؤسسة العسكرية هي الأكثر كفاءة والأكثر نزاهة في البلاد، والأكثر قدرة على تجاوز تعقيدات البيروقراطية المدنية، ومن ثم أسرع في الإنجاز.

في هذا السياق، يمكن التذكير بلقاء للرئيس حين كان مرشحًا للرئاسة في العام 2014 مع الإعلامي إبراهيم عيسى والإعلامية لميس الحديدي، وقال آنذاك: “يا رب نشوف مصر كلها زي الجيش”، وكذلك في نصّ كلمته في مؤتمر الشباب بالإسماعيلية جلسة الأربعاء أبريل/ نيسان 2017، عندما قال: “الجيش بيقوم بدور تنموي موازي للدولة بالظبط”.

وفي نصّ كلمته احتفالًا بذكرى العاشر من رمضان 2017، قال: “مكانش هاينفع [بعد عام 2011] غير إن إحنا نوظف قدرات الجيش التنظيمية والإدارية والفنية، والاقتصادية.. والاقتصادية أنا بقولها دايمًا مع كل إللي بيسمعني. الجيش هو المؤسسة الوحيدة إللي مابتاخدش”.

تكرر ذلك في نصّ كلمته أيضًا أثناء افتتاح مشروع القوات المسلحة للاستزراع السمكي في كفر الشيخ نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، عندما قال: “إحنا بنعمل المشروع زي ما أنتم شوفتوا. المشروع بشكل متكامل، ودا الدولة، أرجو إن الناس تاخد كلمة الدولة اللي بتعمل، مش القوات المسلحة بس. القوات المسلحة تمثل إيه يا جماعة؟ تمثل الدولة”.

إذ يعتمد الرئيس بالكامل على المؤسسة العسكرية في تحقيق أهدافه وأحلامه، مع تجاهل باقي مؤسسات الدولة، إلا التي تصطفيها المؤسسة العسكرية شريكًا في مشاريعها مثل هيئة التنمية العمرانية، التي يهيمن عليها ضباط سابقون أيضًا.

لذا ساعد السيسي على تمكين المؤسسة العسكرية من إشغال موقع محور الاقتصاد الوطني حتى صارت تدير أكثر من ربع إجمالي الإنفاق العام، سواء على البنية التحتية أو مشاريع الإسكان أو حتى أعمال الأشغال العامة للوزارات، وهكذا باتت الفرق العسكرية المختصة شريكًا في وضع الإطار السياساتي للبلاد.

وبطبيعة الحال، أعاد العسكريون الذين يجري توزيعهم على الجهاز المدني للدولة ويشاركون في صناعة السياسة الاقتصادية، إنتاج الأمراض الموجودة منذ فترة طويلة في الدولة المصرية والمتمثلة في قصور التخطيط الاقتصادي الفوقي، واتخاذ القرارات الاستثمارية من أعلى من دون النظر إلى احتياجات السوق أو قدرات الدولة، مع مستويات لا تحتمل من الفساد.

وليس صعود قائد سلاح المهندسين الفريق كامل الوزير، إلى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وحمل حقيبتَي النقل والصناعة، سوى نتيجة لتلك العقيدة التي يتقاسمها الرئيس والجيش حول كفاءة وفاعلية العسكريين، على عكس وضع المدنيين.

فالفريق المعروف عنه في أوساط المقاولين بـ”النهر” و”الزجر” و”التهديد”، يتجاوز أعتى العقبات البيروقراطية دون جهد يُذكر، ويجبر المهندسين والمقاولين والعمال على إنجاز الأعمال في أقل من المهلة الزمنية المحددة لتسليمها، وهو أمر يعجب الرئيس المتعجّل لتحقيق إنجازات بصرية يجري الترويج لها في الإعلام.

وتسمح تلك المشاريع للرئيس وللمؤسسة العسكرية بالتباهي الإعلامي، مع التغافل المتعمّد للتكلفة الفعلية التي تتكبّدها موارد البلاد المحدودة، والتكلفة غير المباشرة من عدم استثمار هذا المال الثمين في مشاريع إنتاجية في الاقتصاد.

كل ذلك يؤثر بالسلب على النمو الاقتصادي وتطور الاقتصاد والخدمات العامة، وعلى الرغم من تشغيل مئات الآلاف من العمال في مشاريع البنية التحتية إلا أن أضعافهم يعانون من البلد جراء انكماش القطاع الخاص الذي تضيع فرصه في الحصول على الموارد أو حتى الاقتراض في ظل افتراس الشركات التابعة للمؤسسة العسكرية للسوق وبيئة التمويل.

لكن الرئيس والجيش لا يران ذلك، لسبب واحد أن كليهما يتقاسم الرؤية نفسها للاقتصاد، إذ لا يريان فيه شبكة متصلة الأطراف والجوانب عضويًا، بل حصيلة من المشاريع المتجاورة التي لا يربطها رابط.

وبسبب من هذا التصور شديد البساطة، لا يتمكن صانعو السياسات من تقدير تكاليف أو عوائد المشاريع التي يعملون عليها، سواء من جهة الضبط المحاسبي أو من جهة تكلفة الفرصة البديلة لاستثمار كل هذه الأموال في مشاريع ذات قيمة مضافة أعلى، بدلًا من رؤوس الأموال العقيمة التي جرى تجميدها في الأسمنت.

السيسي والمقاولون.. بديل القاعدة الشعبية

تعدّ مشاريع البنية التحتية ضخمة إلى حدّ أنها اخترقت الصحراء البعيدة عن المدن الحضارية لتشيّد مدنًا جديدة، وامتدت إلى كل محافظات مصر وحتى داخل معظم القرى المصرية من خلال مشاريع “حياة كريمة”.

وفي نظام يعتمد على استثمارات البنية التحتية، كان من الطبيعي أن تستغل العقود الحكومية في دعم ركائز النظام، وربما لهذا السبب تحديدًا صمّم النظام على اتّباع هذا النهج الذي كانت أعباؤه باهظة على ميزانية الدولة، ولكنه نجح في خلق شريحة اجتماعية داعمة للنظام الذي بدأ عهده بتأييد شعبي ضخم، ثم أخذت شعبيته في التراجع.

في هذا الشأن، يستحوذ الجيش على العقود التي تدرّ ثروات هائلة، ويمنحها بدوره للأشخاص المنتقين الذين يدينون بالفضل لهذه الثروات إلى النظام الحاكم، فتحوّل المقاولون إلى شريحة اجتماعية داعمة للنظام في المجمل، قبل أن يسحب بعضهم ولاءه من الذين حجب الجيش عنهم مستحقاتهم.

ومن هنا يمكن تفسير ظاهرة صعود إبراهيم العرجاني، الذي اشتهر بسبب تحصيل شركته الأموال من الفلسطينيين في قطاع غزة على معبر رفح، إذ استغلَّ علاقته مع الجيش في الحصول على نصيب الأسد من عقود المقاولات ومشاريع البنية التحتية في سيناء، حتى توسّعت إمبراطوريته خلال سنوات قليلة، وذلك مقابل ضمان ولاء قبيلته، الترابين، التي تعدّ أكبر قبيلة في سيناء ومصر، ومعها معظم القبائل في المنطقة.

أما علاقة النظام بالشركات الكبرى وذات القدرات التقنية والمهارات العالية، فلم تكن على نفس وتيرة علاقته بصغار المقاولين الذين أصبحوا كبارًا بفضل علاقتهم بالجيش، ولم يكن أصحاب تلك الشركات مضطرّين لأن يعلنوا دعمًا سياسيًا للنظام (مثل شركات أوراسكوم للإنشاءات والسويدي أليكتريك) لحاجة النظام إليهم، فاكتفوا بالحصول على حصة من الكعكة والاستفادة من الثروة العامة.

لكن في المجمل، سواء بالنسبة إلى المقاولين أو الشركات الكبرى في القطاع الخاص، فالعمل على هذه المشاريع بدوره ساعد بالفعل على تشكيل شريحة اجتماعية، إن لم تكن داعمة للنظام، فإنها لم تكن محرّضة أو معارضة لاستمراره، والتي شملت إلى جانب المقاولين قطاعات بأكملها من الصنائعيين والحرفيين الذين يشاركون بانتظام في مشاريع الدولة، سواء كانت تلك التي داخل محافظاتهم أو في المدن الجديدة.

إذ إن ربّ عمل هؤلاء (مقاول الأنفار) يملك السيطرة عليهم، ويهمّه استمرار حصول الجهة التي يعمل معها على عقود حكومية، ويهمّه أن ترضى عنه وتختاره، وهو ما يخلق علاقة زبائنية سياسية بين الطرفين اللذين يهمهما أن تستمر الدولة في نهج الإنشاءات والتشييد بلا نهاية.

ونلاحظ أنه على مدار السنوات الماضية، وحتى مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة العجز في الموازنة العامة، وتعطل وركود معظم القطاعات داخل السوق بفعل مشكلة نقص العملة الصعبة التي تستنزفها هذه المشاريع، كانت الدولة من خلال المسؤولين والرئيس تدافع عن سياساتها الإنشائية الكثيفة ولديها حجّة دائمة، بأن هذه المشاريع توظف ملايين العمال ويعمل على تنفيذها آلاف الشركات من القطاع الخاص، ولذلك لا يمكن وقفها أو حتى إبطاء وتيرتها.

في تصريح للرئيس المصري في مايو/ أيار 2024، قال: “بعتبر من ضمن أرباحي كدولة إن أنا في بني آدم ما بيشتغلش، يشتغل. أنا أعمل مشروع يكسب مكسب مش كتير، بس يشغل عمالة كتير، أنا بعتبر ده ربح يتحط من ضمن الدخل بتاعي إن أنا شغلت في المشروع ده 100 ألف بني آدم وراهم 100 ألف أسرة، وده في حد ذاته بعتبره، بعتبره مكسب مالي”.

لكن ثمة العديد من الدلائل تشير إلى أن الأمر أبعد من فكرة تشغيل ملايين العمال على الطريقة الكينزية (حفر حفرة وردمها من أجل تشغيل العمال)، فالغرض من ذلك الإنفاق الضخم هو خلق شبكة ولاءات ضخمة وممتدة في كافة ربوع مصر، بحيث تكون قدرتها على مراكمة الثروات (أو على الأقل مصدر رزقها) مرتبطة ببقاء النظام، وتحتاج إليه ولا تستطيع العمل إلا في وجوده وفي ظل سياسات من نوعية سياساته، وبالتالي تتجه لدعمه وتأييده، فتصبح بديلًا عن الظهير الجماهيري المفتقد.

وذلك لأن النظام الحالي، على عكس بقية الأنظمة السابقة، لا يمتلك قاعدة جماهيرية بالمعنى المتعارف عليه، فعبد الناصر كانت تؤيده الطبقات الفقيرة والوسطى بسبب سياساته المنحازة إليهم، والسادات كان ظهيره الجماهيري “تجّار الشنطة” و”حيتان الانفتاح”، وعندما أحسَّ بأنهم غير كافين لمواجهة التمرد الناصري/ اليساري ضدّه، أخرج الإسلاميين من السجون مقابل أن يكونوا داعمين له، ومبارك كان لديه الحزب الوطني ويستخدم عمال القطاع الحكومي كظهير سياسي.

لكن في كل الأحوال، على عكس الحديث الليبرالي الشائع سواء في الداخل أو من قبل مؤسسات التمويل الدولية، حول افتراس الجيش لفرص القطاع الخاص، تثبت طبيعة العمل في المشاريع الكبرى أن العلاقة بين الطرفين أقرب إلى تبادل المنافع مع جزء هام من شركات القطاع الخاص، خصوصًا في ظل استفادة جزء كبير من الشركات المتوسطة والصغيرة من الامتيازات الممنوحة للجيش.

هذه الحالة تجعل تلك الشركات في سباق محتدم ودائم على الفوز برضا الجيش لاقتناص العقود الحكومية منه في الباطن، وهو ما يُترجَم كتأييد سياسي واضح، كما في الحملات الانتخابية، أو بالامتناع عن المعارضة، وهو في النهاية شكل من أشكال التأييد السلبي.

السيسي والدول الخليجية.. من المنح إلى الشراء

كان لدول الخليج دور محوري في إزاحة حكم الرئيس السابق محمد مرسي، وتمكين المؤسسة العسكرية بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي من السيطرة على مقاليد السلطة.

في بداية حكمه، لم تدّخر السعودية والإمارات فرصة لتقديم الدعم للنظام الجديد، وذلك من خلال تقديم مساعدات نفطية وعينية، ومنها قرار السعودية بتأمين احتياجات مصر من البترول لمدة 5 سنوات مقبلة، بالإضافة إلى دعم مشاريع البنية التحتية وتقديم مساعدات نقدية قُدّرت بنحو 100 مليار دولار.

على مدار أكثر من 10 سنوات، تحدّث الرئيس المصري في مناسبات عديدة عن الدعم الخليجي الذي قُدّم لمصر في تلك الفترة، وأهميته، وكيف ساهم في حلّ العديد من المشاكل والأزمات التي كان يعاني منها الشعب المصري، مثل أزمة الطاقة.

وفي حديثه خلال العام الماضي، عبّر عن امتنانه لهذا الدعم، وقال: “لولا دعم دول الخليج، الدولة دي مكنتش هتقدر أبدًا تعدي اللي هي كانت فيه، ولا كانت قدرت تقف على رجلها”.

وبالفعل ساهم الدعم السخي حينها في ظهور النظام الجديد أمام المواطنين في صورة المنقذ، مع حل أزمة نقص الوقود وانقطاع الكهرباء التي كان المواطنون يعانون منها، كما عمل من جهة أخرى على تثبيت دعائم النظام ضد المخاطر التي كانت تواجهه، بما فيه الاضطرابات السياسية والاحتجاجات في الشارع.

لكن هذا الدعم المذكور لم يستمر طويلًا، إذ بعد أن زال “خطر” جماعة الإخوان المسلمين، لم تعد الدول الخليجية ترغب في استمرار تقديم دعم مجاني بلا مقابل، خصوصًا أنها واجهت تحديات اقتصادية جمّة بسبب انخفاض أسعار النفط آنذاك.

وبعد أن ملّت دول الخليج وتوقفت التدفقات المالية المجانية، ومن أجل تمويل المشاريع الكبرى التي تبنّاها الرئيس منذ اليوم الأول لوصوله إلى الحكم، كان على مصر أن تبحث عن بديل، ما دفعها للذهاب إلى صندوق النقد الدولي لعقد اتفاق تحصل مقابله على قرض بقيمة 12 مليار دولار في عام 2016.

من ناحية أخرى، ومن أجل عودة تدفق الأموال الخليجية، كان على الرئيس المصري أن يستعد للتنازل وتقديم مقابل، فهو يفهم جيدًا قيمة منصبه وموقعه، وأهمية ما لدى مصر من مقدرات مغرية يرغب الجميع في اقتناصها إلى حد التنافس والتصارع عليها، وأصبح يدرك أنه لن يحصل على تدفقات إلا بمقدار ما يمنح من تنازلات.

توقعت الدول الخليجية في المقابل الحصول على صفقات رابحة مقابل ضخّ التدفقات النقدية للدولة صاحبة أكبر عدد سكان في المنطقة، ما دفعها إلى استغلال الأزمة الاقتصادية وحاجة مصر إلى موارد مالية في توسيع نفوذها، وممارسة دور قوي على المستوى السياسي والاقتصادي على مصر، إذ إنها كانت تدرك جيدًا الدور المحوري الذي تشكّله مصر وما تتمتع به من ثقل سياسي واستراتيجي.

بناءً على ذلك، استخدمت الدول الخليجية، بما في ذلك السعودية والإمارات، وقطر لاحقًا، المساعدات المالية كورقة ضغط مهمة في إعادة تشكيل علاقاتها مع مصر وترسيخ مكانتها، بما يخدم استراتيجيتها السياسية، ولكسب نفوذ لصالح أهدافها الجيوسياسية.

كانت أولى الصفقات الممنوحة لدولة خليجية، متعلقة بالتصديق على اتفاقية منحت السعودية السيادة على جزيرتَي تيران وصنافير، في منطقة استراتيجية تشكّل المدخل الجنوبي لخليج العقبة، وذلك في عام 2017، وقد تمكّن النظام من مقاومة كل الضغوط الداخلية وقمع كل الاحتجاجات، والانتصار على المعارضين في معركتهم القانونية التي حاولوا فيها إثبات مصرية الجزيرتَين.

التخلي عن الجزيرتَين كان حدثًا صادمًا لعموم المصريين وعلامة فارقة في تاريخ مصر، بسبب تخطي النظام لما كان يعدّ من قبل خطًّا أحمر للوطنية المصرية في عدم التنازل عن شبر واحد من الأرض مهما كانت المزايا أو الصعوبات، لكن ما حدث كان يمهّد الطريق نحو المزيد من صفقات البيع لدول الخليج، أطاحت بثقافة الخطوط الحمراء بشكل شبه كامل.

شبح “تيران” يطل برأسه.. لماذا تثير زيارة ابن سلمان مخاوف المصريين؟

فمنذ ذلك الحين، أخذ نفوذ الاستثمارات الخليجية يتوسع بوتيرة متنامية، من خلال الاستحواذ على عدد من الشركات التابعة للقطاع الخاص، وعقد صفقات في قطاعات مثل القطاع الصحي وقطاع العقارات، لكن ظل حجم الاستثمار أقل من المأمول، مقارنة بحجم الاستثمارات الخليجية الضخمة التي تقدَّر بتريليونات الدولارات المنتشرة في العديد من دول العالم.

إذ تعمل الدول الخليجية عبر صناديقها السيادية على اقتناص الفرص الاستثمارية المميزة، واقتحام العديد من المجالات، والتوسُّع خارج الحدود الوطنية لبلدانها.

لكن رغم رغبتها في زيادة التواجد في السوق المصرية عبر الاستحواذ على عدد من الشركات الرابحة ودخول قطاعات حيوية، إلا أنها ترى في المؤسسة العسكرية سدًّا أمام طموحاتها نتيجة سيطرة الجيش على قطاعات حيوية، ورفضه التخلي عن مصالحه ونفوذه والتخارج منها، خصوصًا في ظل الامتيازات التي يتمتع بها، مثل العمالة المجانية والطاقة المدعومة والإعفاءات الضريبية والجمركية، ما يجعل من منافسة الجيش داخل السوق المصري عملية خاسرة وغير مجدية.

مع ذلك، كل شيء تغيّر عند اشتعال الأزمة الاقتصادية بداية عام 2022، نتيجة هروب 25 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين، لتجد الحكومة نفسها في أزمة لم تكن تتوقعها وفي مأزق غير مسبوق، وكالعادة لجأ النظام المصري إلى الخيار المعتاد، وذهب إلى الحلفاء في الخليج لطلب الدعم والحصول على تدفقات نقدية سريعة تمنع الانهيار.

مرة أخرى لم يفشل رهان الرئيس السيسي، وبدورها سارعت دول الخليج التي لا تريد لمصر أن تنهار لإنقاذ الاقتصاد، وقدّمت نحو 14 مليار دولار من الودائع، تتوزع ما بين 5 مليارات من السعودية، ومثلها من الإمارات، مع 4 مليارات من قطر، بالإضافة إلى تجديد ودائعها القديمة المستحقة، لتبلغ إجمالي الودائع الخليجية حينها في عام 2022 نحو 28 مليار دولار.

ساهمت التدفقات النقدية الواردة من دول الخليج في استقرار النظام، لكنها لم تكن مثل السابق مجرد مساعدات مالية لا ترد، بل ودائع مستحقة وذات عائد، على عكس ما اعتادته الدولة المصرية من حلفائها في الخليج.

تبعها بعد ذلك استحواذ مباشر من قبل الصناديق السيادية لدولة الإمارات والسعودية، على مجموعة من أفضل الشركات الحكومية المتميزة في السوق المصرية، بقيمة لم تعلن بالكامل.

في مرحلة لاحقة، اتضح مدى خسارة مصر لأصولها الإنتاجية مع إعلان صندوق أبوظبي السيادي، على سبيل المثال، استعادة نصف ما استثمره بعد نحو 26 شهرًا فقط (890 مليون دولار)، وذلك من خلال حساب نصيبه من الأرباح التي حققتها الشركات التي استحوذ عليها، بحسب تحقيق لمنصة “متصدقش”.

وحين وقّعت مصر اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي بقيمة 3 مليارات دولار، اضطلعت دول الخليج بدور أساسي في البرنامج، وذلك من خلال إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار، حتى تتمكن من تغطية الفجوة التمويلية التي تعانيها.

على أن التمويل الخليجي أتى من خلال برنامج يتضمن جدولًا زمنيًا ومحددًا للقيمة المالية للأصول الحكومية، ومنذ هذه اللحظة لم يعد بيع الأصول خيارًا لدى مصر، بل أصبحت مجبرة على بيع أكثر الشركات تميزًا خلال فترة زمنية معينة، وإذا تأخرت أو تعثرت في التنفيذ يتأخر معها صرف شرائح القرض من قبل الصندوق.

كما أن مصر أصبحت في موقف تفاوضي ضعيف أمام الدائنين والمستثمرين الأجانب، لا سيما الدول الخليجية التي تعرف جيدًا أن الإدارة المصرية متعجلة، وتعتمد في خطتها للخروج من الأزمة الحالية على التدفقات الخليجية.

وفي تصريحات لوزير المالية السعودي في يناير/ كانون الثاني 2023، رجّح كثيرون أنها موجّهة إلى مصر، حيث قال إن بلاده غيرت طريقة تقديم المساعدات لحلفائها، وإن زمن تقديم منح مباشرة وودائع قد انتهى، كما حثَّ دول المنطقة على القيام بإصلاحات.

ما يشير بشكل واضح إلى استراتيجية السعودية ومعها بقية الدول الخليجية، فرغم أنها تُظهر استعدادًا لمساعدة مصر في أزمتها، إلا أنها لديها شروط مسبقة، فهي بالطبع تسعى لتحقيق مكاسب اقتصادية من خلال الاستحواذ على حصة مسيطرة في العديد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية.

لذلك كان لدى دول الخليج مشروطية عالية فيما يخص نوعية الصفقات التي تختارها والقيمة المالية لها، ما جعل العديد من الصفقات تتعثّر، بحسب ما تفيد التقارير الصحفية خلال تلك الفترة.

من ناحية أخرى، اتفقت الدول الخليجية مع مطالب الصندوق المتعلقة بتخارج الحكومة ومؤسساتها المدنية والعسكرية من الأنشطة الاقتصادية، لأن ذلك يحقق لها طموحاتها بالاستحواذ على نصيب المؤسسة العسكرية في مختلف القطاعات.

وفي حديث لمستشار اقتصادي سعودي، يتولى إدارة أحد الصناديق الحكومية بشرط عدم ذكر اسمه، يقول: “ضغط الصندوق على مصر بخفض سيطرة الجيش على الاقتصاد يخلق فرصة كبيرة للاستثمارات الخليجية في الحصول على الاستثمارات التي يملكها الجيش في مختلف القطاعات”.

خلال خطاب للرئيس المصري في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ظهر إحباطه من نهج الدول الخليجية، إذ قال: “إن الأشقاء والأصدقاء أصبح لديهم شعور بأن الدعم الذي تلقته مصر منهم لسنوات شكّل لدينا ثقافة الاعتماد عليهم لحلّ الأزمات والمشاكل”.

وفي معظم فترات عام 2023، مارست الدول الخليجية ضغوطًا على مصر لخفض سعر صرف العملة، حيث كانت ترى أن الجنيه مقوّم بأعلى من قيمته، ما يؤثر على تقييم الصفقات ويرفع من سعرها، ما دفعها إلى تأجيل إتمام صفقات شراء الأصول المصرية، في انتظار تخفيض العملة والشراء بأسعار منخفضة.

لكن النظام المصري تمكّن من مقاومة الضغوط الخليجية طويلًا، بقناعة راسخة أن هذه الدول ومعها المجتمع الدولي لن يتركوا مصر تسقط، ولم تنجح الضغوط التي مارسوها في إجباره على بيع الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية.

والدول الخليجية من ناحيتها، تمسكت بموقفها في الامتناع عن ضخّ تدفقات نقدية إلا بعد تنفيذ مطالبها، وتعثّر حينها برنامج الطروحات الحكومية المعلن، وكانت الأسواق الدولية تتوقع أن مصر ستتخلف عن سداد ديونها، وكانت كل المؤشرات تنبّه باقتراب ساعة الانهيار.

لكن مرة أخرى ينجح رهان عبد الفتاح السيسي، إذ مع انطلاقة “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تسارعت جهود الإنقاذ الخليجية والأوروبية لمنع الدولة صاحبة الكتلة السكانية الأكبر في الشرق المتوسط من الانهيار.

نتيجة لذلك، وقّعت الإمارات مع الحكومة المصرية أكبر صفقة استثمارية في تاريخ مصر، بقيمة 35 مليار دولار، تتضمن 24 مليارًا للحصول على حق تطوير منطقة رأس الحكمة، مع ضخّ 11 مليارًا من الاستثمارات في الأصول الحكومية. تبعها إعلان السعودية سعيها لتحويل ودائعها لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة، إذ تبلغ قيمة الودائع السعودية نحو 10 مليارات دولار.

كل ذلك سمح للنظام في الاستمرار في اتّباع نهجه نفسه، طالما ضمن أن التدفقات الخليجية سوف تستمر في إنقاذه، كما أنه ما زال في جعبته الكثير، وهو يفهم جيدًا أن كل صفقة استثمارية مع إحدى الدول الخليجية، تجلب بدورها صفقة أخرى من الدولة المنافسة لها.

رأس بناس بعد رأس الحكمة: مصر تواصل تفريغ أراضيها الاستراتيجية

ففي أعقاب منح منطقة رأس الحكمة الواقعة على شواطئ البحر المتوسط للإمارات، توجّهت الأنظار نحو منطقة رأس بناس الساحلية بالبحر الأحمر التي طرحتها الحكومة للمستثمرين، وأشارت العديد من المصادر إلى أن السعودية تجري مفاوضات من أجل الاستحواذ عليها، وهو ما أكده وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب.

قطر هي الأخرى ارتبط اسمها خلال العامين الماضيين بعدة صفقات استحواذ محتملة على أصول حكومية، وتشير مصادر صحفية إلى أنها تسعى لزيادة نصيبها من الاستثمارات في مصر ليكون مماثلًا لنصيب كل من الإمارات والسعودية.

إلى جانب الكويت التي وإن لم يكن لديها مخطط استثماري معلن في مصر مقارنة بالدول الثلاث، إلا أنها لديها وديعة لدى البنك المركزي تقدَّر بنحو 4 مليارات دولار، وقد حان موعد استحقاقها أكثر من مرة منذ عام 2022، وفي كل مرة كانت تجددها مضطرةً، وهي فيما يبدو أنها يئست من قدرة مصر على ردّها، لذلك تشير تقارير صحفية إلى أنها تفكر في مبادلتها باستثمارات في مصر.

ما يعني أن السيسي ما زالت بيده بعض الأوراق الحاسمة لإنقاذ صورته، بفضل التدفقات الخليجية التي تتنافس على موارد ومقدرات الدولة الغارقة في أزمة الاقتصادية لا مخرج منها، حتى الآن، والمتجهة نحو تصفية وبيع كل ما لديها، في سبيل خدمة الديون من جهة، وضمان استمرار تدفق الموارد المالية اللازمة للحفاظ على النظام من جهة أخرى.

تلك العلاقة المركّبة مع الدول الخليجية تظهر وجهًا آخر للسياسة المصرية، إذ إن علاقة النظام الحالي بالخليج بما يكتنفها من ريع سياسي وتدخلات للإنقاذ، ترتبط بقوة القوات المسلحة، فالاعتماد على الريع السياسي يطلب إنفاقًا مهولًا على التسليح.

لأن الرعاة الإقليميين يدفعون أموالًا مقابل استخدام الثقل السياسي لجيش حليف ضد خصومهم، وهو ما يتطلب الإنفاق على مؤسسة عسكرية كبيرة بسلاح حديث تقدم خدمات أمنية وتحفظ التوازن العسكري في الإقليم، ويصبح هذا الجيش في النهاية جزءًا من معادلات والخطط الدفاعية للراعي السياسي.

والاعتماد على الريع السياسي يؤدي في النهاية إلى تشويه توزيع السلطة ومن ثم الثروة في البلاد، ويكدّس القوة في جهة واحدة هي المؤسسة العسكرية، والقوة تتطلب دائمًا مكافأة اقتصادية، التي هي العقود الحكومية المربحة والمكانة شديدة المركزية في الاقتصاد، وهو ما تعترض عليه دول الخليج رغم أنه ثمرة طبيعية للريع السياسي الذي تقدمه.

السيسي والصندوق.. المستجير من الخليج بالتقشف

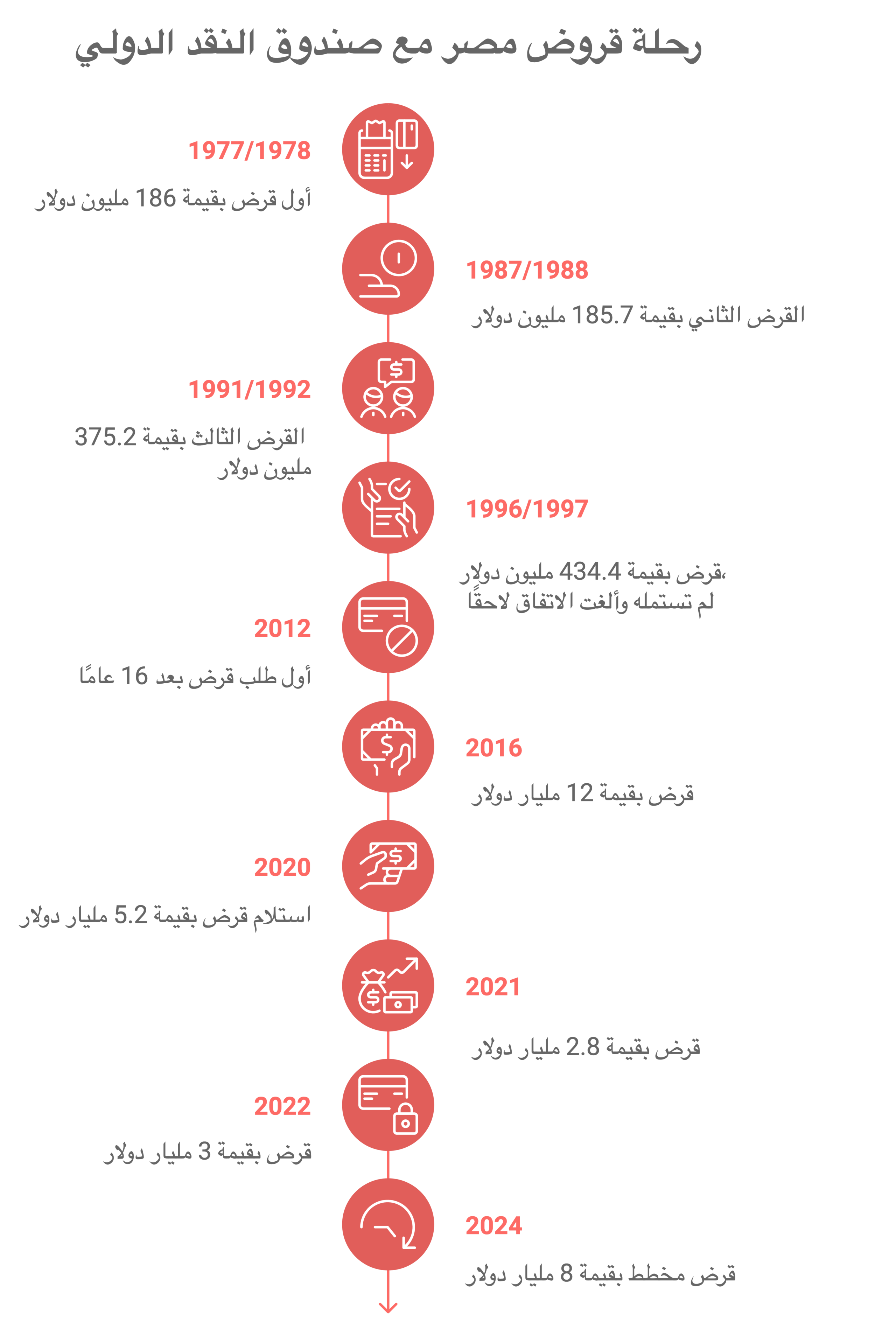

مع تراجع الدول الخليجية عن تقديم الدعم الذي اعتاده عبد الفتاح السيسي منذ بداية نظامه، كان عليه أن يبحث عن مصادر أخرى لتمويل مشاريعه الطموحة والمكلفة، ما دفعه إلى اللجوء لبرامج صندوق النقد الدولي، بعد نحو 26 عامًا على آخر اتفاق.

وعليه حصلت مصر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار، لتبدأ منذ تلك اللحظة حقبة جديدة يعرفها المصريون جيدًا باختلاف طبقاتهم، لدرجة أن الناس يؤرّخون لحياتهم على مسطرة عام 2016، قبل التعويم أو بعده.

إذ تضمّن برنامج الإصلاح الاقتصادي شروطًا صعبة وضاغطة على حياة المواطنين، مثل خفض قيمة العملة، ورفع أسعار الطاقة، وفرض ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع والخدمات.

تجسّدت صدامية هذه السياسات في فقدان معظم المصريين لقيمة مدخراتهم وانخفاض قيمة دخولهم الأساسية إلى مستويات متدنية، نتيجة ارتفاع التضخم إلى معدلات قياسية، ولا يمكن للأرقام والإحصاءات وحدها أن تعكس مدى كارثية تلك السياسات المتفق عليها مع الصندوق على الأوضاع المعيشية للمصريين، لدرجة أن خبراء الصندوق أنفسهم يعترفون بالتبعات السلبية لهذه السياسات.

بعد أقل من شهر على توقيع الاتفاق، قال السيسي في مؤتمر له: “لقد بدأنا طريقًا صعبًا، قررنا نحن المصريين جميعًا بشجاعة أن نسير فيه، وأن نواجه صعابه بقلوب ثابتة. ونعلم جميعًا أن قرارات الإصلاح الاقتصادي ليست نزهة أو مهمة سهلة، وإنما مشقة وصبر وتضحية”.

وخلال السنوات التالية، سيظل السيسي يدافع عن القرار الذي اتخذه بتبني سياسات الصندوق، ويتفاخر بقدرته على اتخاذ قرارات جريئة لم يستطع الرؤساء قبله اتخاذها، رغم اختلاف العديد من المسؤولين معه حول هذه القرارات خشية من تبعاتها، بما فيهم الأجهزة الأمنية.

يقول السيسي عن ذلك: “قبل 2016 كانت ردود الأفعال الشعبية لتحمُّل تكلفة الإصلاح وضغوطها، دائمًا تشكّل هاجسًا ضخمًا وعميقًا لدى صنّاع القرار وتقديرات الأجهزة الأمنية”.

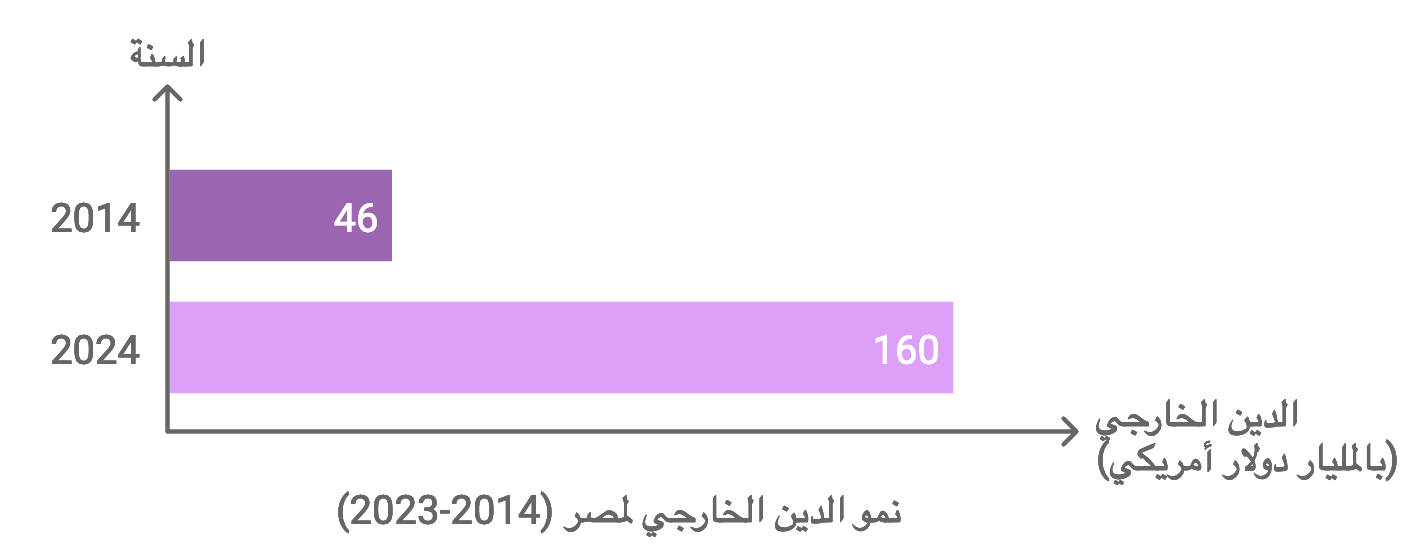

مع ذلك، منح اتفاق الصندوق شهادة ثقة للاقتصاد المصري، وأطلق العنان أمامه للوصول لأسواق الديون العالمية، والاقتراض بعدة وسائل وبعملات مختلفة. وكان نتيجة ذلك تضاعف حجم الدين الخارجي حوالي 4 مرات، ليصل إلى نحو 160 مليار دولار وفقًا لأحدث بيانات المركزي، وذلك بعد أن كان 46 مليار دولار في عام 2014.

ولم تتحقق وعود الإصلاح الاقتصادي الذي ظلَّ السيسي يوعد بها المصريين، ويحثّهم على الصبر وتحمّل السياسات التقشفية التي يتّبعها، وعلى مدار السنوات الماضية كان الصندوق يصدر تقارير يثني فيها على التزام وانضباط الحكومة في تنفيذ برنامجها، إلا أنْ أتت اللحظة التي كشفت مدى هشاشة الاقتصاد المصري، مع قرار فلاديمير بوتين اجتياح أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.

تسبّب ذلك في هروب نحو 25 مليار دولار من الأموال الأجنبية في أقل من شهر، ما أدّى إلى أزمة عملة أجنبية، لتدخل مصر في مفاوضات مع صندوق النقد للحصول على قرض، وفي هذه المرة تشدَّد الصندوق في طلباته، لتستمر المفاوضات طويلًا، وخلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين خلال مايو/ أيار، طلب الرئيس المصري من أوروبا التوسط لمصر لدى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض.

تمهيدًا للاتفاق مع الصندوق، خفضت الحكومة سعر الصرف 3 مرات، من 16 جنيهًا إلى نحو 31 جنيهًا للدولار، وبعد نحو 8 شهور على المفاوضات توصلت مصر في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، يتم صرفه على مدار 4 سنوات عبر 9 دفعات.

اتّسم البرنامج الذي وقّعته مصر بمشروطية عالية، حيث يجري مجلس الصندوق تقييمًا ومراجعة بشكل دوري، ويتوقف صرف شرائح القرض شريحة بشريحة، بحسب تحقيق شروط البرنامج، ما جعل مصر لا تحصل على مدار أكثر من عام إلا على شريحة واحدة من القرض بقيمة 347 مليون دولار، وأجّل الصندوق صرف باقي الشرائح لحين تنفيذ مصر للشروط التي طلبتها.

ومن أجل صرف شرائح القرض اشترط الصندوق حينها أن تخفض الحكومة سعر صرف العملة، مع تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، والتي تتعلق بتخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك الشركات التابعة للقوات المسلحة.

وفي يونيو/ حزيران 2023، صرّح الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان على أعتاب انتخابات رئاسية حينها، بأن سعر الصرف أصبح “أمنًا قوميًا”، وأنه لا يمكن لحكومته الاقتراب منه إذا كان سيؤثر على حياة المصريين، في رفض علني لمطلب الصندوق الأهم، لتردّ عليه سريعًا كريستالينا غورغييفا مديرة الصندوق، بأن استخدام العملات الأجنبية لدعم الجنيه “أشبه بسكب الماء في وعاء مثقوب”.

كان لتعثّر الاتفاق بين مصر والصندوق تأثيرًا سلبيًا في الأسواق العالمية، تبعه تخفيض التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل أكبر وكالات التصنيف الائتماني، وأصبح لدى الجميع عدم يقين من مستقبل الاقتصاد المصري، ما تسبّب في تفاقم أزمة العملة الأجنبية، ووصول سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى نحو 70 جنيهًا، مقابل 31 جنيهًا للسعر الرسمي.

وبعد توقيع صفقة رأس الحكمة والحصول على تدفقات نقدية هائلة، وبعد نحو عام من الامتناع استجابت مصر لمطالب الصندوق والأسواق، وخفضت سعر صرف العملة من 31 جنيهًا للدولار إلى حوالي 48 جنيهًا.

وفى مارس/ آذار 2024، وعلى خلفية استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والتوترات الإقليمية، جرى إعادة إحياء برنامج الصندوق، من خلال زيادة قيمة البرنامج الأصلي ليصل إلى 8 مليارات دولار، وفي مايو/ أيار الماضي أقرَّ مجلس إدارة الصندوق النقد الدولي صرف شريحة من البرنامج بقيمة 820 مليون.

وقبل إجراء الصندوق للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تتضمن التأكد من اجتياز الحكومة للاختبار وتنفيذها لشروط البرنامج، من أجل الموافقة على صرف أكبر شريحة من القرض بقيمة 1.3 مليار دولار، فاجأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الجميع عندما دعا حكومته خلال مشاركته في مؤتمر يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول، إلى مراجعة اتفاقها مع برنامج صندوق النقد الدولي، قائلًا: “إذا كان التحدي ده هيخلينا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، لا بد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد”.

وبعدها في يوم الأربعاء 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أنه التزامًا بتوجيهات الرئيس، فإن الحكومة ستتفاوض مع صندوق النقد الدولي لإعادة النظر في توقيتات ومستهدفات تنفيذ برنامج الإصلاح المتفق عليه.

وفي يوم الخميس، 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، ردّت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، على تصريحات الإدارة المصرية بأن الصندوق مستعد لتعديل البرنامج، لكنها أكدت أن الصندوق لا يمكنه أداء عمله بشكل ملائم إذا تمّ التراجع عن الإصلاحات الضرورية، لأن ذلك سيزيد من التكلفة، ونصحت بتنفيذ الإصلاحات، مشيرة إلى أن ذلك سيضع مصر في وضع أفضل.

تصريحات السيسي قد توحي لنا بأن الصندوق يضغط على مصر لتنفيذ مطالب ستسبّب في ضغوط على حياة المصريين، وأنه يرفضها، لكن الحقيقة أن هذه المطالب نُفّذت بالفعل.

امتصاص الغضب أم تنصّل من المسؤولية.. ماذا وراء تصريحات السيسي عن صندوق النقد؟

منذ عام 2022، خفضت الحكومة سعر صرف العملة 4 مرات، لتنخفض العملة من 16 جنيهًا إلى حوالي 48 جنيهًا للدولار، كما استجابت الحكومة لمطالب الصندوق، ورفعت أسعار الوقود 8 مرات بنسب إجمالية تصل إلى 100%، كما زادت أسعار الكهرباء 5 مرات، مع زيادات أخرى في أسعار معظم الخدمات، وعلى رأسها تذاكر المواصلات العامة.

أما المطالب التي لم ينفذها السيسي، والتي يبدو أنها سبب الاختلاف العلني وتوتر العلاقات مع الصندوق، فهي تتعلق بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي قد تأتي على حساب المؤسسة العسكرية.

إذ تفيد آخر وثيقتَين نشرهما صندوق النقد الدولي عن المراجعات الثلاثة الماضية، أن الحكومة المصرية لم تنفذ الشروط المتعلقة بخروج المؤسسة العسكرية من الاقتصاد، إذ لم تجرِ أي صفقات بيع للشركات المملوكة للقوات المسلحة، كما تهرّبت الحكومة من اشتراط الصندوق بإلغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمؤسسات الحكومية، بما في ذلك الشركات التابعة للجيش.

كما لم تلتزم الحكومة المصرية بالمهل المحددة لتنفيذ الشروط المتعلقة بالشفافية والحوكمة، مثل نشر جميع بيانات المؤسسات الحكومية في وقتها، بما في ذلك جميع التعاقدات الحكومية وترسية عقود تنفيذ المشاريع، والتقارير السنوية للجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى نشر الموازنات السنوية للشركات التابعة للجهات الحكومية.

بجانب ذلك، لم تلتزم بمطلب توحيد الموازنة العامة وضمّ الهيئات الاقتصادية التي تعمل بلا رقابة ولا تلتزم بالشفافية، ولم تضع خطة لخفض الديون والالتزامات المالية المستحقة على المؤسسات الحكومية العاملة خارج الموازنة، كما اشترط الصندوق.

كل ذلك يقول إن السيسي يتمتع بقدرة وجرأة على تنفيذ السياسات التقشفية، ومستعد لاتخاذ خطوات تؤثر سلبًا على حياة المواطنين، لكنه لا يستطيع (أو لا يرغب) في إجراء الإصلاحات الهيكلية التي قد تمسّ بسيطرة المؤسسة العسكرية على الموارد خارج نطاق الرقابة، رغم اتفاق الخبراء على أن هذه الإصلاحات في حال تطبيقها، يمكن أن تحقق آثارًا إيجابية على الاقتصاد الكلي وعلى حياة المواطن أيضًا.

محصّلة ما جرى

بسبب سيطرة الجهات العسكرية على موارد الدولة، لا يتمكن النظام الحالي من تحقيق نمو فعّال ومستدام ولا يقدر على حل المشكلة الكبرى للاقتصاد المصري، وهي ضعف الإنتاجية المرتبطة عضويًا بمشكلة ضعف الأجور، وكلاهما يشدّ الاقتصاد المصري ناحية الأسفل وجره نحو أزمة بلا حل جوهرها نقص التمويل.

لكن بدلًا من أن يتعامل السيسي بأسلوب علمي مع تلك المشكلات المستعصية، ويعتمد على نمط إنتاجي للتنمية جوهره التصنيع والتحديث الزراعي بما يتطلب الاعتماد على الكفاءات المصرية في القطاع الخاص، اعتمد على إعادة إنتاج النمط الريعي الاقتصاد بجوهره العقاري، ومن ثم أزاح القطاعات المدنية المؤهّلة لبناء اقتصاد تصديري لصالح “اقتصاد الكباري” الذي يستفيد منه الجيش.

وهنا يمكن القول إن جموح العسكريين وشهيتهم المفتوحة للاستثمار الرأسمالي المكثف في البنية التحتية والعقارية، يجعلان الحكومة مضطرة للاستدانة للإنفاق على مشاريع إنشائية الغرض الأساسي منها تشغيل الشركات العسكرية، ومن ثم تتعرض البلاد لمشكلة سيولة دائمة.

والرئيس نفسه غير قادر على كبح جماح المؤسسة العسكرية فضلًا عن إخراجها من الاقتصاد، والهيئات العسكرية الوازنة والتي تدير شبكة مصالح كبيرة داخل الجيش، باتت تعتمد على ذلك النمط الشاذ من التنمية في تحصيل الدخول والأرباح، وهو أمر لا يريد الجيش التنازل عنه أبدًا، لذا يقاوم أي إعادة تفكير في الاستراتيجية الاقتصادية القائمة على الاستثمار المكثف في البنى التحتية.

وفي ظل تموضع الجيش المركزي داخل الاقتصاد الريعي والتنمية العقارية الممولة بالديون، ليست هناك فرصة للتراجع عن هذا المسار الاقتصادي شديد التكلفة، حتى ولو كانت الطفرة الإنشائية التي يفتخر الجيش بالمساهمة فيها لا تبرر توسعه الهائل في الاقتصاد، بما يتجاوز مهمته الأصلية في الدفاع عن حدود البلاد.

هكذا ساهم الرئيس والعسكريون في جعل تبني البلاد لمسار اقتصادي آخر أمرًا أكثر صعوبة، بل قد تكون فرصة التنمية القائمة على التصنيع ضاعت على مصر، بعد أن حشرها الرئيس والعسكريون في نموذج التنمية العقارية.

وبعد أن أصبحت الملاءمة المالية للبلاد غير قابلة لجلب ديون جديدة كافية لاستثمارها في القطاع الصناعي، إلى جانب الديون التي سبق إنفاقها على المشاريع ذات الدوافع السياسية التي لم يتخطَّ الهدف منها الإبهار البصري والدعاية المزيّفة للرئيس، أو خدمة شبكة الضباط المستفيدة من المشاريع العامة، وأقاربهم من أصحاب الشركات الصغيرة التي يجري منحها عقودًا بواسطة أقاربهم الضباط، وإلى جانب الديون التي يجري جلبها حاليًا لترقيع الدين الحالي، ضمن دائرة جهنمية لا يبدو الخروج منها ممكنًا.