ترجمة وتحرير نون بوست

عند تقييم مؤشّر التطور السياسي المعاصر للجزائر من خلال قياس منحنى تحسّن الحريات، يتبين أن قمة المكاسب الديمقراطية تتوافق مع الأقساط. وقد تزامنت الفترة الديمقراطية “التي خضعت” للنظام مع فترة “الفقر والحرمان”. وتتبادر إلى الذهن أربع نقاط تحول رئيسية تدعم هذه الفرضية، أولها بداية الحد من القيود البيروقراطية والإدارية على المؤسسات العامة، والانفتاح على القطاع الخاص وبعث أول جمعيات لحقوق الإنسان سنة 1988 بعد انهيار أسعار النفط سنة 1986. وقد تلى هذه الخطوات، سن القوانين الليبرالية لسنة 1990 ولا سيما القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان بما يتماشى مع أول اتفاق سنوي مع صندوق النقد الدولي الموقّع يوم 31 أيار/ مايو سنة 1989 (الذي قدر بنحو 155.7 مليون دولار).

النظام الريعي لا يحقق المساواة

بدأت الإصلاحات الاقتصادية بالاعتماد على احتياطيات النقد الأجنبي التي لا تتجاوز 500 مليون دولار. وقد تزامن الحوار السياسي الذي سبق دستور سنة 1996 وما حققه من حيث الهوية، وشبه استكمال النظام المؤسسي الأخير (الغرفة الثانية، ولجنة مكافحة الفساد)، والحد من عدد الترشحات للانتخابات، مع عدم القدرة على دفع الديون وخلوّ الخزينة ووقف الدفع.

على عكس مظاهر وأساطير الخطاب الشعبوي، فإن النظام المؤسسي الريعي المتكرر لا يحترم مبدأ المساواة. نحن نشهد عملية غير متماثلة مع التنشئة الاجتماعية المرتكزة على البؤس والإكراه وتقاسم سياسة التقشف من جهة، وخصخصة الثروة والعائدات من جهة أخرى.

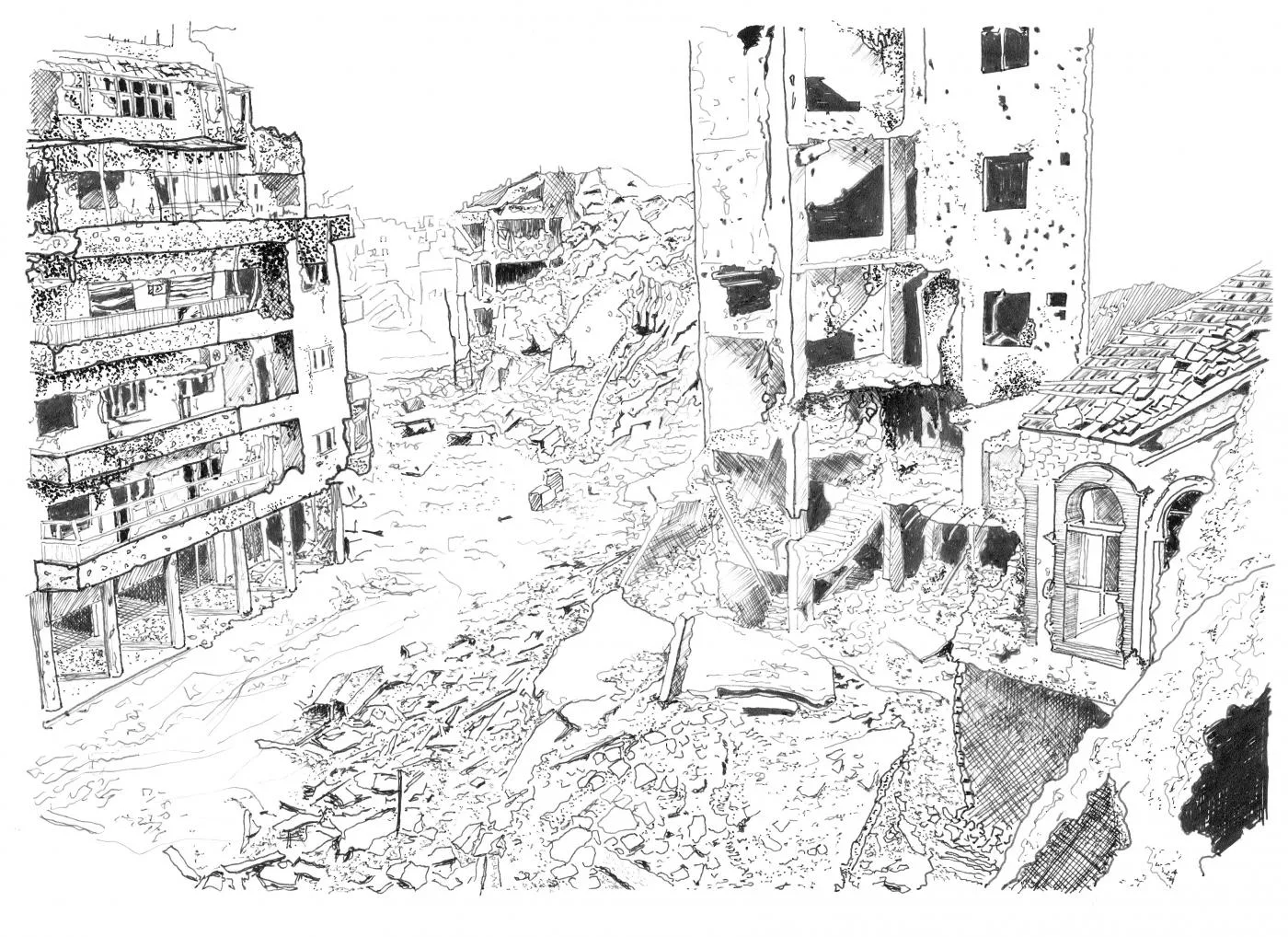

بعد خمسة أيام من أعمال الشغب، الحطام يغطي شارع ديدوش مراد وسط العاصمة الجزائر، يوم 10 تشرين الأول/ أكتوبر 1988.

خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر من سنة 1988، انتهت سنتان من الانخفاض المستمر في عائدات النفط (1986-1988) بشكل كامل لتتحقق معادلة أشبه بمعجزة بالنسبة للنظام الجزائري، والتي تتمثل في “السلام الاجتماعي مقابل العائدات”. لقد ساهموا في تأسيس شكل بدائي من أشكال ممارسة السلطة لا يهتم بالشرعية. وقد مثل ذلك دليلا على عدم اكتمال بناء حكم القانون، والذي سيؤثر طبعا على الدولة ككل.

في الحقيقة، نحن نوقن بأنه لا يمكن أن تكون هناك دولة دون حق، ولكن بلدنا (الجزائر) أرسى ثماني دساتير في فترة قصيرة بعد الاستقلال. ويطلق على أربعة منها عبارة دستور “رسمي” والبقية “مادة” (مرسّخة للقيام بوظيفة دستورية دون تحديدها (1962 و1965 و1992 و1994). ويضاف إلى هذا الإرث من القوانين الأساسية (التعبير الذي نفضله لنصف الدساتير) العديد من الأقدار المأساوية التي عاشها أول المسؤولين في الدولة، حيث سُجن أول رئيس للجزائر بن بلة، فيما اضطر كل من الشاذلي بن جديد واليمين زروال إلى الاستقالة، واغتيل بوضياف، أما عبد العزيز بوتفليقة فمازال في السلطة رغم عدم قدرته على مباشرة مهامه الرئاسية.

تعتبر هذه العملية التي انتهجت في فترة ما قبل الدولة، التي نظمت ضمن دائرة مغلقة بطريقة فيها تسلّط في أعقاب متلازمة السرية الموروثة من حرب التحرر الوطني، ميؤوسا منها وغير مقبولة وغير مستقرة وغير مكتملة وغير منتهية؛ لأنها كانت مرتكزة على نصوص مدرجة للخروج من أزمة، أو ما يعبر عنها بنصوص التحكيم المؤقتة.

طرح زميلي البروفيسور محمد بوصومة، بشكل صحيح، مفهوم “الأزمة الدستورية” (على عكس الدستورية الكلاسيكية) التي تؤثر بشكل دوري على النظام السياسي الوطني. وتعتبر هذه الأزمة الدستورية بمثابة طفل غير شرعي من استقلال البلاد، حيث تتسم بسن القوانين الأساسية التي تشبه “الترقيع الدستوري”. في المقابل، أدى رد فعل ازدراء سيادة القانون المقترن بالاستخفاف بالضمان القانوني إلى دفع الجماعات المتعاقبة إلى اتخاذ إجراءات قصاص مستبدة.

تبدو المصالح الجديدة، حتى لو كانت منبثقة عن نظام يوزّع العائدات والإيرادات، قوية بما فيه الكفاية لتحرير نفسها من التسويات والتحالفات السابقة من أجل التسوية على حسابها الخاص، ولكن عبر سياسة قمع أعمى خلفت مقتل ما لا يقل عن 500 شخص. فقد خضع الدستور الذي اعتمد في الاستفتاء الشعبي في 23 شباط/ فبراير 1989 إلى قاعدة مشتركة بين العمليات التأسيسية لبلدنا. وتعد جل هذه العمليات نتاج “حلقة دائرة مغلقة” تعمل “بأسلوب استبدادي”. وتعتبر العملية الديمقراطية مفتوحة “بصفة مفرطة وفي دائرة مغلقة تتقدم بخطى مغالطة، ومتقطعة، ومبنية على الصراع”.

في المقابل، لا يبدو أن الجهات الفاعلة تبقى هي نفسها مثل سابقتها، حيث كانت إصلاحات سنة 1990 مؤقتة وجزئية قبل أن تنهار مع تفعيل خيارات الرجال الذين ينتمون إلى نفس الحاشية الحاكمة. واستندت سلسلة تدابير الإصلاح إلى التمهيدات الأولية والضيقة والهادئة وإلى بروز اقتصاد السوق الذي سيؤدي في نهاية الأمر إلى انهيار النظام السياسي القديم وإزالة أولئك الذين يرمزون إليه. لقد كانت هذه الإصلاحات مستوحاة من العلاجات ضد الصدمات التي تمارس في بعض بلدان أوروبا الشرقية، والتي لخص أسسها المذهبية غاري بيكر، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، الذي قال إنه “من الأفضل الانخراط في إصلاحات معمّقة وشاملة بدلًا من الانتظار لاكتشاف التسلسل “الجيد” لأعمال الإصلاح”.

في هذا السياق، بين غاري بيكر أن “سرعة التحول تسمح بعفوية وإبداع الأسواق لتوجيه التطور بدلا من إسناد هذا الدور إلى الخبراء في الاقتصاد والمخططين الحكوميين. كما أن التقديم السريع للإصلاحات الرئيسية يختص بميزة الاستغناء عن المصالح التي استفادت من النظام، وبالتالي ليس لديه الوقت الكافي لتنظيم عملية كبح الإصلاح”.

دبابة عند مفترق طرق في الجزائر العاصمة، 10 تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1988. قُتل 20 شخصا خلال مظاهرة في نفس اليوم في منطقة باب الواد.

تحدث البروفيسور بوصومة عن “ثورة سياسية-قانونية لينة”، مع تخطيط بيانات جديدة للدولة: “من بينها، خروج “جيش الأمة” ليصبح من حيث المبدأ “ملكيتها” مما انجر عنه عواقب أخرى على مستوى الحقوق والمؤسسات”. و من وجهة نظر عقائدية، فإن القانون الأساسي الجديد له معنى مزدوج؛ ضمان شرعية (جديدة) للوصول إلى السلطة أو المحافظة عليها من ناحية، وفك هيمنة الدولة على الاقتصاد من ناحية أخرى.

باستثناء عوامل الهوية (مكان اللغة العربية والوطنية والرسمية، ودين الدولة الإسلامي)، فإن دستور 1989 سيمحو تماما أي إشارة إلى الخيار الاشتراكي والثوري والميثاق الوطني والحزب الواحد قبل فتح صفحة جديدة في تاريخ الجزائر ما بعد الاستعمار ترتكز على الحريات. وتتمثل الحقيقة الجديدة الرئيسية في القانون الأساسي في اقتطاع جملتين تم تجاهلهما سابقاً: “الحرية” التي تهيكل النص كبديل للخيار الاشتراكي (الذي دحض الدساتير السابقة)، “والشعب” ليحل محل الجماهير الشعبية التي كانت تبَجّل سابقا باعتبارها محركا للتاريخ.

إلى جانب إلغاء التمييز على أساس العرق أو الرأي، لاحت في الأفق حقوق جديدة لأول مرة على غرار الحق في الإضراب للقطاع الخاص الذي يمتد الآن إلى جميع أشكال النشاط الاقتصادي فضلا عن المؤسسات العامة. كما تم الموافقة على الحقوق والحريات الجديدة لأول مرة، بما في ذلك الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات (المادتان 32 و33) ونظيرتها “ذات الطبيعة السياسية” (المادة 40).

يهدف النص الجديد إلى إضفاء طابع ديمقراطي على النظام السياسي بطريقتين؛ فصل السلطات (وليس الوظائف) وإنشاء مجلس دستوري، بالإضافة إلى تنصيب مجلس دستوري لمراقبة الانتخابات والقوانين وسير عمل المؤسسات. ويشمل عمل السلطة التنفيذية تجديدا مزدوجا؛ أولاً، تلتزم الحكومة بمسؤوليتها أمام الجمعية الوطنية حيث لم تعد موجودة قبل رئيس الجمهورية. وثانيا، لا يمكن للحكومة أن تسن القوانين بموجب مرسوم في دورات الجمعية العامة.

في الواقع، يتجلى هذا التجديد الكبير في النظام السياسي الجزائري من خلال عرض المسؤولية السياسية لرئيس الحكومة وأعضاء الحكومة أمام البرلمان. وهم مسؤولون عن البرنامج الحكومي في وقت تقديمه (المادتان 76 و77) والإعلان السنوي للسياسة العامة، الذي يمكن أن يخضع للرقابة (المواد 80 و126 إلى المادة 128).

لقد أثرت هذه الخطوات بشكل خاص على الاحتكار السابق للسلطة التنفيذية لصالح مشروع توزيع السلطة، الذي لوحظ بشكل خاص بعد استبعاد قاصدي مرباح من منصبه كرئيس حكومة في التاسع من أيلول/ سبتمبر سنة 1989. واشترط على الجمعية العامة أن يتم تأكيد رحيله من أجل الامتثال للدستور الجديد.

على نفس المنوال، إذا تم فصل رؤساء الوزراء السابقين بشكل مخزي من منصبهم دون تفسير ذلك سوى بخضوعهم لرغبة الحاكم، فإن استقالة خليفته مولود حمروش، رئيس الحكومة، في الرابع من حزيران/ يونيو سنة 1991 تؤكد هذه الميزة المدهشة لدستور 1989.

وفقا للخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو، يعتبر هذا الأمر “ممارسة محفوفة بالمخاطر من قبل رئيسي الحكومة في إطار تعديل توزيع الصلاحيات داخل السلطة التنفيذية: إعادة تقييم وظيفة الحكومة وتنصيب نفسه على رأس السلطة استنادا إلى أغلبية زائفة في البرلمان”.

وتجدر الإشارة إلى أن التعايش على الطريقة الفرنسية بين ميتران وشيراك من جهة، وشيراك وجوسبان من جهة ثانية، لن يتحقق. وفي نهاية المطاف سيتم الحد جزئيا من احتكار رئيس الدولة لمهامه ومهام رئيس الوزراء معا. وعلى الرغم من المهام المحدودة والشكلية الممنوحة لرئيس الوزراء، إلا أن رئيس الحكومة الجديد لا يتمتع بالاستقلالية، فضلا عن كونه ليس مكلفا بإدارة السلطة التنظيمية. ولن ينتج أي تأثير دائم عن الفترة الممتدة بين عهدي مرباح وحمروش. وتستفيد السلطة التشريعية الجديدة من مبادرة اقتراح القوانين، ما يمنحها الفرصة للإشراف على الحكومة.

أطفال يقفون أمام ملصق بخصوص تنظيم استطلاع للرأي حول التعديل الدستوري، ويبتسمون للمصور الفوتوغرافي، في الجزائر العاصمة في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1988.

بدأت آليات جديدة بالظهور على غرار استقالة الحكومة وحل المجلس الشعبي الوطني، علاوة على اقتراح تشديد الرقابة وعملية التصويت على الثقة. ومن هذا المنطلق، تشير بن عبو إلى أنه “من المحتمل أن يعرض إدماج عملية استقالة الحكومة التي اقترنت بحل المجلس الشعبي الوطني، المسؤولية السياسية إلى الخطر، ولكن سيساهم أيضا في عقلنة النظام البرلماني”.

وفقا لمقالة القاضي الهادي شلبي بعنوان “دستور 23 شباط/ فبراير 1989 بين الدكتاتورية والديمقراطية”، لن يتردد حمروش في إطار محاولاته لحشد دعم الأغلبية، في إجبار المجلس الشعبي الوطني على إعادة إحياء نفسه من جديد وإرساء “جمعوية” برلمانية تهدف إلى تشكيل مجموعات برلمانية”.

تتماشى استقلالية السلطة القضائية مع إمكانية “إعادة الطعن في القرارات الحكومية” فضلا عن تطابقها مع توسيع صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء. ويستند التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للقضاء، الذي يتكون من عدد متساوٍ من ممثلي الإدارة والقضاة، إلى عامل آخر يلعب دور الضامن لاستقلالية القضاء يكمن في تحقيق الأمن الوظيفي للقضاة.

ما الذي تبقى اليوم؟ في حين خلق دستور 23 شباط/ فبراير 1989 شعورا بالندم، فإنه ساهم أيضا في تقديم مجموعة من الدروس وترسيخ مبادئ مازالت مقنعة إلى اليوم. وحيال هذا الشأن، قال محمد بوصومة إن “تعليق العمل بالدستور في عهد الحكومة التي تولت الحكم أثناء فترة الحرب الأهلية، يشمل مكونات دولة تفتقر إلى الحقوق نظرا لأن ممارساتها تتعارض مع ممارسات الدول الديمقراطية الكبرى خلال الحرب العالمية الثانية”. وتتجسد أولى التأثيرات السلبية في تضاؤل الحريات تدريجيا جراء التنقيحات المتتالية المتعلقة بمجال المعلومات والجمعيات.

أما فيما يتعلق بالدروس التي قدمها هذا الدستور، أفاد الدبلوماسي الجزائري محمد بجاوي بأن “الشاغل الرئيسي لصناع القرار تمثل في تحقيق التوازن بين النظام، الذي ينتج عنه عامل الكفاءة ويؤدي في بعض الأحيان إلى الاستبداد، وبين الحرية التي يتطلع إليها المواطن والتي تساهم الفوضى في عرقلتها أو اضمحلالها”. وبين دستور سنة 1963 ودستور سنة 1965، سيظل الجزائريون في نهاية المطاف دون نظام ولا حرية.

سيستفيد اليمين زروال بشكل كبير من دستور 1996 الذي يشمل إضافة “قاعدة 2/2” التي تنص على الحد من الفترة الرئاسية إلى سنتين ومضاعفة عدد الغرف بإضافة الغرفة العليا المتمثلة في مجلس الشيوخ المسؤولة عن مراقبة الثوابت الجمهورية ضد الانجراف المحتمل نحو الشعوبية الانتخابية. ويجب أن نعترف برؤية استباقية لما يعارض الديمقراطية اليوم، رؤية مدعومة بالاقتراع العام والحرية وإرث عصر التنوير.

الاختلالات الأولى

حاول المشرفون صياغة دستور 1996 بطريقة تجنبهم تكرار تجربة المادة 40 من دستور 1989، التي تنص على “الاعتراف بالحق في إنشاء جمعيات ذات طبيعة سياسية”. ولكن ضُلّل هذا الحكم الذي كان يفترض أن يعني نهاية الدولة-الحزب وإنشاء سياسة تعدد الأحزاب، في الوقت الذي يحظر فيه صراحة إنشاء أي أحزاب سياسية على أسس دينية أو إقليمية أو لغوية أو عنصرية أو مؤسساتية. وحدث ذلك بعد الموافقة على تأسيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ في السادس من أيلول/ سبتمبر سنة 1989 من قبل أبو بكر بلقايد، وزير الداخلية في حكومة مرباح بداية من التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر 1988 وحتى التاسع من أيلول/ سبتمبر 1989، قبل مغادرته بوقت قصير. وبناء عليه، ادعى الشادلي بن جديد فيما بعد أنه “تم إخضاعه إلى الأمر الواقع” من قبل مساعده في الجيش، العربي بلخير.

وقعت بعض التأثيرات خاصة على المستوى الاقتصادي. ففي دستور 1989، تنتقل “الملكية العامة” من “ملكية الدولة” وتعفى من الوزن المرهق للمؤسسات الاقتصادية والسلع والخدمات. كما أن الملكية الخاصة مضمونة في الفقرة الثانية من المادة 49، لتحل محل “الملكية الفردية للاستخدام الشخصي أو العائلي” و”الممتلكات الخاصة غير الاستغلالية”، التي تتسامح معها المادة 16 من دستور 1976.

12 حزيران/ يونيو سنة 1990 في الجزائر العاصمة، خلال أول انتخابات حرة منذ استقلال الجزائر.

علاوة على ذلك، لا يذكر الدستور الأراضي الرعوية أو الأراضي الزراعية أو الأراضي المؤممة للاستخدام الزراعي على أنها ممتلكات عامة لا رجعة فيها، مما يجعل من الممكن عودتها إلى أصحابها السابقين. كما يتعهد بتأسيس علاقة أخرى مع المعيار الدولي بوضع المعاهدات والاتفاقيات التي يبرمها بلدنا تحت طائلة القوانين الوطنية.

بداية من سنة 1990، أنشأت مجموعة من القوانين، التي وُضعت لأجل مواءمتها مع القانون الأساسي الجديد، الأدوات النقدية والتجارية والاقتصادية والمالية للمرور من نظام اقتصادي إداري ومركزي إلى اقتصاد السوق الاجتماعي. وفي صلب مجموعة القوانين هذه، جاء قانون 14 نيسان/ أبريل 1990 حول العملة والائتمان ليكرس أساسا استقلالية البنك المركزي ويعيد تعريف شروط إدارة البنوك وتبسيط وإتاحة الوصول الشفاف إلى القروض التي منحت حتى الآن بطريقة تقديرية في سياق المحسوبية وتحرير الاستثمار الأجنبي (تصريح الوكلاء واستبدال مفهوم المقيم وغير المقيم للمواطنين والأجانب).

المصدر: ميدل إيست آي الفرنسية