في عام 1918، كلّفت الحركة الصهيونية المهندس المعماري باتريك غديز بوضع مخطط حضري شامل لمدينة القدس، يتضمن تصميمًا هندسيًا مفصلًا للجامعة العبرية التي كانت تخطط لإقامتها على أرض “ملائمة” في المدينة المقدسة، وسرعان ما قدم غديز تصورًا معماريًا مستوحى من الرموز التوراتية، يجمع بين طموحات الحركة الصهيونية في ترسيخ وجودها على أرض فلسطين ورؤيتها المستقبلية لتحويل جبل المشارف إلى ما اعتبرته “جبل الهيكل”، وكان هذا المخطط انعكاسًا للمزيج بين الإرث الديني اليهودي والمشروع السياسي الصهيوني، ليصبح إنشاء الجامعة خطوة أولى نحو تحقيق “الأسطورة التوراتية” كما تصورها الصهاينة.

نتناول في هذا السياق، ضمن ملف “استيطان مدني”، مركّب آخر من مركّبات شبكة الخدمات والدعم الصهيوني، متمثلة في الجامعة العبرية بالقدس، التي لعبت دورًا محوريًا خلال القرن الماضي في نقل المشروع الاستيطاني اليهودي في فلسطين من دائرة السياسة والعسكرة إلى ميادين التعليم والثقافة.

من خلال خرائط ومخططات مفصلة، نستعرض كيف أسست هذه الجامعة علاقات أكاديمية دعمت الاستيطان ووفرت له أسسًا معرفية وثقافية أسهمت في توسيع نطاقه وتعزيز وجوده، بدءًا من سنوات ما قبل التطهير العرقي الأول عام 1948، وصولًا إلى يومنا هذا.

مقتطفات حول مراحل تأسيس الجامعة العبرية

لا إنجليزية ولا فلسطينية

في نهاية العقد الـ19 كان الناشط اليهودي والحاخام وعالم الرياضيات الروسي، تسفي هيرمان شابيرا، يجوب أوروبا ناشرًا رؤيته لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وبينما كان الجدل قائمًا بين يهود أوروبا حول الوجهة الأنسب لوطنهم المرتقب، كانت بوصلة شابيرا قد استقرت مبكرًا على فلسطين، فانضم إلى حركة محبي صهيون، التي لعبت دورًا رياديًا في تنظيم أولى الهجرات اليهودية إلى فلسطين، فضلًا عن حملات استكشاف هدفت إلى تمهيد الطريق للاستيطان، مما جعله من بين أوائل من ساهموا في رسم ملامح المشروع الصهيوني على أرض الواقع.

في عام 1882، وضع شابيرا تصورًا لإنشاء الجامعة العبرية، بهدف أن تكون مؤسسة تجمع بين الحكمة والتوراة، لتصل إلى كل بيت في “إسرائيل”، فعرض رؤيته الطموحة خلال المؤتمر الصهيوني الأول عام 1897، حيث شدد على أهمية الجامعة في إحياء الثقافة والعلوم اليهودية، وتقديم تعليم عالٍ يعتمد على أسس علمية لليهود، معتبرًا أن هذه الخطوة ستعزز الوعي القومي والثقافي.

كما رأى شابيرا أن إنشاء الجامعة ليس مجرد مشروع تعليمي، بل ركيزة أساسية لبناء المجتمع اليهودي في فلسطين، وأكد على أن التعليم العالي سيكون أداة فعالة لتكوين نخبة علمية وثقافية قادرة على قيادة المشروع الصهيوني، وترسيخ وجوده على المستويين الفكري والسياسي.

لم يقتصر مقترح شابيرا لإنشاء الجامعة العبرية على مجرد الفكرة العامة، بل عززها برؤية واضحة للهياكل الإدارية والأكاديمية وحتى هوية الطلبة، إذ اقترح أن تكون الجامعة مركزًا تعليميًا متخصصًا في الدراسات اليهودية، يسعى إلى تعزيز الوعي الثقافي اليهودي ودعم النهضة العلمية، كما تضمنت رؤيته الأكاديمية إنشاء كليات متعددة، مثل كلية للتاريخ اليهودي ومركز للعلوم الحديثة، بما يشمل الطب والهندسة. أما الطلبة، فقد قصر قبولهم على اليهود من جميع أنحاء العالم، فيما جعل من تطوير المعرفة لخدمة الشعب اليهودي الهدف الأسمى للجامعة، التي اعتبرها رمزًا لتقدمهم الحضاري.

في المؤتمر نفسه، قدّم شابيرا فكرة أخرى لا تقل أهمية عن الجامعة، وهي تأسيس “الصندوق القومي اليهودي”، ليكون وسيلة لجمع الأموال من يهود العالم عبر “الحصالات الزرقاء”، بهدف شراء الأراضي في فلسطين، وتطوير البنية التحتية للمستعمرات اليهودية، وتوفير قاعدة اقتصادية صلبة لبناء وطن يهودي مستقل.

بعد عامٍ واحد من طرح أفكاره الرائدة، وافته المنية بسبب مرض ذات الرئة، إلا أن حلمه بإنشاء “الصندوق القومي اليهودي” لم يتوقف عند ذلك، كما أن رؤيته لتأسيس جامعة عبرية في القدس ظلت حاضرة بقوة. فقد أصر شابيرا على أن تكون الجامعة جزءًا أساسيًا من مشروع بناء أمة يهودية “قوية ومستقلة”، وفق تعبيره.

وفي عام 1913، خلال انعقاد “المؤتمر الصهيوني الـ11″، تبنى قادة الحركة الصهيونية قرارًا رسميًا بالشروع في تأسيس الجامعة العبرية في القدس، وعلى إثر ذلك، قام “الاتحاد الصهيوني العالمي” بشراء قطعة الأرض التي أُقيم عليها الحرم الجامعي الرئيسي، حيث كانت هذه الأرض مملوكة سابقًا لزوجين بريطانيين مستشرقين، هما جون وكارولين إميلي غراي هيل، اللذان وصلا إلى فلسطين في مطلع القرن العشرين.

استغل الزوجان علاقاتهما بالإقطاعيين المحليين للحصول على الأرض، وقاما بدور توثيقي منهجي، حيث التقطا صورًا “مدروسة” تعكس الزعم الصهيوني الشهير “أرض بلا شعب لشعب بلا أرض”، كأداة دعائية فعّالة لتبرير المشروع الاستيطاني أمام العالم، وربط الأرض بتاريخ زائف يطمس حقيقة وجود السكان الأصليين الفلسطينيين.

بلغت الجهود الصهيونية ذروتها بعد احتلال القوات البريطانية لفلسطين عام 1917، حين دخل الجنرال إدموند ألنبي مدينة القدس في نوفمبر من العام نفسه، وفرض حكمًا عسكريًا عليها، تزامن مع صدور “وعد بلفور”، الذي أعلن دعم الحكومة البريطانية لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، ما وفر للحركة الصهيونية زخمًا سياسيًا ودبلوماسيًا كبيرًا لتعزيز مشروعها الاستيطاني.

في ظل هذا المناخ، برزت رؤى متعارضة بشأن التعليم العالي في فلسطين. فقد سعى السير رونالد ستورز، حاكم القدس البريطاني، إلى إنشاء جامعة إنجليزية تسعى لدمج العرب واليهود في بوتقة تعليمية وثقافية واحدة، لكن هذه الرؤية اصطدمت بموقف صهيوني متصلب قاده أبراهام أوسيشكين، رئيس الصندوق القومي اليهودي، الذي أصر على إقامة جامعة عبرية تخدم المشروع الصهيوني حصرًا.

وبحلول عامٍ واحد من بدء الحكم البريطاني، نظمت الحركة الصهيونية احتفالًا رسميًا لوضع حجر الأساس للجامعة العبرية، كما استثمر أوسيشكين نفوذه لإقناع هيربرت صموئيل، المندوب السامي البريطاني وأحد أبرز الداعمين للصهيونية، بالاعتراف باللغة العبرية كلغة رسمية في فلسطين، ما وفر غطاءً قانونيًا وثقافيًا لفرض الطابع اليهودي على المؤسسات الصهيونية.

في الوقت ذاته، وبينما كانت مباني الجامعة العبرية تُبنى وبرامجها الأكاديمية تُطوّر، واصلت الحركة الصهيونية ضغوطها لإفشال أي محاولة لإنشاء جامعة بريطانية أو فلسطينية تمثل سكان البلاد الأصليين، حيث يشير المؤرخ إيلان بابيه إلى أن ستورز شكّل لجنة عام 1922، ضمت فلسطينيين وبريطانيين ويهودًا، لبحث تأسيس “جامعة للجميع”، غير أن جهود اللجنة أُجهضت نتيجة التحركات الصهيونية الحثيثة، التي اعتبرت أي مؤسسة تعليمية متعددة الهويات تهديدًا لمشروعها في الهيمنة الثقافية والعلمية على فلسطين.

وأمام الضغوط المستمرة من الحركة الصهيونية، التي أصرت على أن أي جامعة جديدة في القدس ستستهدف الثقافة العبرية وتعرقل استكمال مشروع الجامعة العبرية، قرر ستورز استبعاد اليهود من اجتماعات اللجنة التي كان قد شكلها، وبدلاً من ذلك، بادر في عام 1923 إلى تأسيس هيئة مستقلة أطلق عليها “مجلس فلسطين للدراسات العليا”، بهدف إيجاد بديل عملي لمشروع الجامعة.

عُهد إلى المجلس مهمة التخطيط لتأسيس جامعة فلسطينية، مع التركيز على إعداد الطلبة الفلسطينيين للتعليم العالي، حيث تم التواصل مع*مدير التعليم في وزارة التعليم البريطانية بلندن لوضع مناهج ومقررات مناسبة. كما أطلقت اللجنة نظام “الشهادة العُليا”، الذي سرعان ما اعترفت به جامعات بارزة مثل الجامعة الأمريكية في بيروت (1924)، وكامبريدج وأكسفورد في بريطانيا.

أتاح نظام الشهادة هذا لحامليه فرصة الالتحاق بالجامعات الكبرى، إضافة إلى تأهيلهم ليصبحوا مدرسين في المدارس الفلسطينية، ما ساهم في رفع مستوى التعليم في المدن والريف الفلسطيني، ومع ذلك بقي مشروع الجامعة الفلسطينية تحت إطار التخطيط والبحث لسنوات، حتى أواخر عام 1929، حين قررت الإدارة البريطانية التخلي عن دعمه، تحت تأثير التوترات السياسية وضغوط الحركة الصهيونية، التي كانت تعمل بجد لتثبيت الهيمنة الأكاديمية من خلال الجامعة العبرية في القدس.

الصهيونية تفتتح محفلها الأكاديمي والعرب يختصمون

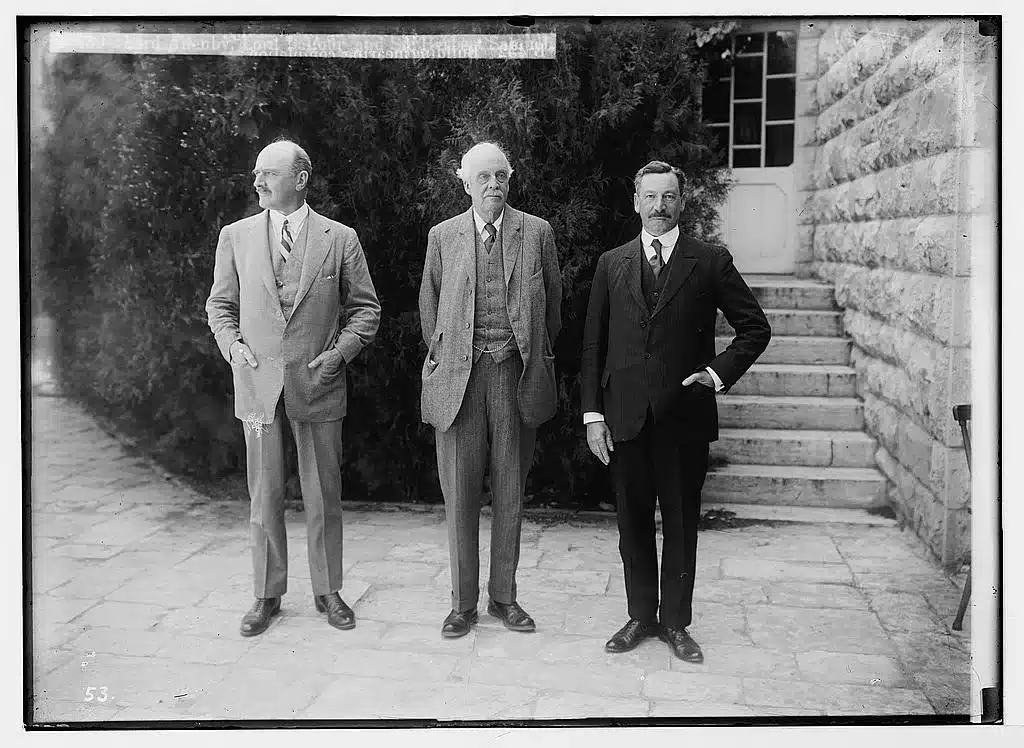

بعد 7 سنواتٍ من وضع حجر الأساس، أعلنت المنظمات الصهيونية عن افتتاح الجامعة العبرية في الأول من أبريل/نيسان 1925، في حفل كبير شهد حضور شخصيات بارزة على المستويين السياسي والديني، كان أبرزهم اللورد آرثر جيمس بلفور، صاحب وعد بلفور الشهير، والمندوب السامي البريطاني هيربرت صموئيل، إلى جانب رموز الحركة الصهيونية مثل حاييم فايتسمان، والحاخام إبراهيم إسحاق كوك، وحاييم نحمان بياليك.

المثير للدهشة أن الحفل الذي رافقته سلسلة من الفعاليات الثقافية والسياسية في القدس، حضره أكثر من 10 آلاف شخص وسط تأهب أمني بريطاني، وبرغم حالة الغضب الشعبي والإضراب العام الذي أعلنت عنه الحركة الوطنية الفلسطينية، بالإضافة إلى تنديد الصحف الفلسطينية التي غطت الحدث بأطر سوداء احتجاجًا على زيارة بلفور، إلا أن الحضور الرسمي العربي والفلسطيني أثار الكثير من الجدل.

شارك في الاحتفال شخصيات عربية بارزة، مثل مندوب الحكومة المصرية أحمد لطفي السيد، المعروف بـ”أستاذ الجيل”، ومطران القدس مكنس، ومفتي القدس كامل الحسيني، فيما أرسل طه حسين، أحد أعمدة الفكر العربي، برقية تهنئة بالافتتاح، أعقبها بزيارة للجامعة، حيث أشاد بمستواها الأكاديمي، مما أضاف بُعدًا جديدًا للجدل حول هذه الجامعة، التي كانت تُنظر إليها كجزء من المشروع الاستيطاني اليهودي في فلسطين.

وسط رفض شعبي فلسطيني واسع واتهامات بالتطبيع الأكاديمي المبكر، دافع بعض الوجهاء الفلسطينيين، المدعومين من السلطات البريطانية، عن مشاركة شخصيات عربية في افتتاح الجامعة العبرية عام 1925، كان من بينهم الحاج أمين الحسيني[2]، الذي برر الحضور بأنه لا يعني القبول بالهيمنة الصهيونية، وأن مواجهة الاحتلال تحتاج إلى العلم والمعرفة، وليس فقط الاحتجاج.

مع ذلك، ورغم طابع الافتتاح الذي بدا تعدديًا، فإن الجامعة العبرية ظلت مؤسسة يهودية بامتياز، بدءًا من مجلس أمنائها الذي ضم شخصيات صهيونية بارزة مثل حاييم فايتسمان، وألبرت أينشتاين، وحاييم نحمان بياليك، وناحوم سوكولوف، ويهودا ليب ماجنس، وصولًا إلى شروط القبول التي قيدت الانضمام على اليهود فقط، مع اشتراط إتقان اللغة العبرية.

وخلال العام الأول انطلقت الجامعة في ميدان العلوم من ثلاثة معاهد: الأول معهد العلوم اليهودية، ومعهد الميكروبيولوجيا والثالث معهد الكيمياء، كما بلغ عدد طلبتها 141 طالبًا، وأكثر من 30 أستاذًا، ومع بداية العقد الثالث كانت الجامعة بدأت منح اللقب الجامعي الثاني.

النكبة تستثني الجامعة العبرية

خلال العقدين الأولين من إنشائها، استطاعت الجامعة العبرية أن تبني علاقات أكاديمية قوية مع الأوساط البحثية الغربية، متجاوزة حالة الاضطراب السياسي المتزايد في فلسطين، ورغم الظروف السياسية المعقدة، تأثرت الأجواء الأكاديمية أيضًا بالحرب العالمية الثانية، إلا أن الجامعة كانت تسعى جاهدة لإظهار نفسها كمؤسسة مستقلة عن الاضطرابات السياسية التي كانت تجتاح المنطقة. وفي الوقت نفسه، كانت العصابات الصهيونية تواصل عمليات الاستيلاء والتهجير، وكان الدعم الأكاديمي للجامعة يعد جزءًا من الجهود الصهيونية لإدامة وجودها وشرعية مشروعها في فلسطين.

وخلال النكبة وعملية الاستيلاء الصهيوني على الأرض الفلسطينية، اضطرت الجامعة العبرية إلى نقل أنشطتها الرئيسية من جبل المشارف، وهو مقرها الأصلي، إلى منطقة أخرى في “القدس الغربية”، بعد أن أصبح جبل المشارف يقع في منطقة يصعب الوصول إليها بسبب الأوضاع العسكرية والسياسية المتوترة.

ونتيجة الانحياز الإسرائيلي الشديد للمجتمعات الغربية شهدت الفترة الأولى تسجيل طلاب وأساتذة من مختلف أنحاء العالم، وافتتحت تخصصات جديدة في العلوم والهندسة، ما ساهم في ترسيخ مكانتها كمؤسسة بحثية في “إسرائيل”، والمجتمع الأكاديمي الغربي.

وبينما كانت الجامعة العبرية تتجه غربًا أكاديميًا وثقافيًا عملت بشكلٍ ممنهج على محو كل ما هو عربي فلسطيني وشرقي، بدءًا من التخصصات الزراعية والصناعية، والعلوم الهندسية والحضرية والجغرافية، واستخدمت كل منتوجها البحثي والأكاديمي في تأسيس واقع أوروبي غربي يشبه المجتمع الأم للمستوطنين اليهود ويتنكر لتاريخ الأرض والمكان.

رغم ذلك وخلال سنواتٍ قليلة استطاعت الجامعة إعادة تفعيل الحرم الجامعي الأول في جيل المشارف، حيث حظيت الجامعة بحمايةٍ دولية بصفتها منشأة مدنية، وكان يصلها إمدادٌ منتظم من القسم الغربي يتكون من 86 شرطيًا و35 إسرائيليًا مرّة كل أسبوعين، معززًا بقوات دولية للتأكد من التزام الجانب الأردني بمبدأ الحماية.

في عام 1953، كان الحرم الجامعي الجديد للجامعة العبرية قد بدأ في استقبال الطلبة والباحثين، ليُضاف إلى مجموعة من المؤسسات الرئيسية في “القدس الغربية”، مثل الكنيست الإسرائيلي ومتحف “إسرائيل” ومتحف أراضي الكتاب المقدس والمحكمة العليا وبنك “إسرائيل” وأكاديمية اللغة العبرية.

هذه المؤسسات جميعها، إلى جانب المكتبة الوطنية والكثير من مكاتب الوزارات الإسرائيلية، ساهمت في تعزيز الطابع الصهيوني والعلمي للمناطق التي كانت خاضعة للسيطرة الإسرائيلية في “القدس الغربية”، مما أعطى دفعة كبيرة للنشاط الأكاديمي والبحثي في الجامعة.

وعلى الرغم من الأوضاع السياسية الصعبة في فلسطين، شهدت الفترة الأولى بعد افتتاح الحرم الجامعي الجديد تسجيل طلاب وأساتذة من مختلف أنحاء العالم، وهو ما ساعد في تعزيز الروابط الأكاديمية مع المجتمعات الغربية، كما افتتحت الجامعة تخصصات جديدة في العلوم والهندسة، مما ساهم في تعزيز مكانتها كمؤسسة بحثية بارزة داخل “إسرائيل” وفي المجتمع الأكاديمي الغربي.

ولكن في الوقت ذاته، كانت الجامعة العبرية تعمل بشكل ممنهج على محو الهوية العربية الفلسطينية والشرقية من خلال سياساتها الأكاديمية والبحثية، إذ تم التركيز على التخصصات الزراعية والصناعية، والعلوم الهندسية، والدراسات الحضرية والجغرافية، وهي مجالات استخدمتها الجامعة لتأسيس واقع أكاديمي غربي يشبه المجتمع الأم للمستوطنين اليهود، متجاهلة بذلك تاريخ الأرض والمكان الفلسطيني.

ورغم هذا التوجه الأكاديمي والثقافي المعتمد على الاستراتيجية الغربية، تمكنت الجامعة من إعادة تفعيل الحرم الجامعي الأول في جبل المشارف، الذي توقف عن العمل بسبب النزاع العسكري في السنوات التي تلت النكبة، فقد حصلت على حماية دولية بفضل وضعها كمنشأة مدنية، ما سمح باستمرار نشاطها الأكاديمي في هذه المنطقة المتنازع عليها.

وبموجب هذه الحماية، وصل إلى الحرم الجامعي إمداد منتظم من القسم الغربي من القدس، يتضمن 86 شرطيًا و35 إسرائيليًا، كانوا يحضرون مرتين كل أسبوعين، بالإضافة إلى قوات دولية لضمان الالتزام بمبدأ الحماية، والتأكد من عدم تعرض الجامعة لأي تهديدات من الجانب الأردني.

مراحل تأسيس الجامعة العبرية منذ عام 1889 حتى القرن الواحد والعشرين

هذه الحماية الدولية مهدت الطريق لتوحيد الحرم الجامعي القديم في جبل المشارف مع الحرم الجديد في “جفعات رام”، فقد حُسمت هذه المسألة بعد حرب عام 1967، مما جعل الجامعة مركزًا أكاديميًا محوريًا في إسرائيل.

لا سيما مع تخرجٍ عدد من العلماء اليهود منها، والذين برزت لهم مساهمات علمية عالمية، منهم دانييل كاهنمان الذي تخرج عام 1954 وكان أستاذًا للجامعة مطلع الستينيات حتى أواخر السبعينيات، وحصل على جائزة نوبل في الاقتصاد، وديفيد كروس الذي تخرج عام 1962 وحصل على جائزة نوبل في الفيزياء، وأفرهام هرشكو الذي تخرج عام 1969 وحصل على جائزة نوبل في الكيمياء بالشراكة مع أهارون تشيخانوفر من الجامعة نفسها.

ترافق ذلك مع تغيير آخر على الجانب المالي، حيث شهدت الجامعة العبرية تحولًا جذريًا في مصادر تمويلها، فقد أصبحت **الحكومة الإسرائيلية** المصدر الرئيسي للتمويل، إلى جانب التبرعات الضخمة من المانحين اليهود، وأرباح بيع الكتب، ومنح حقوق النشر للأبحاث الأكاديمية، والأهم من ذلك حقوق استخدام اسم وصورة ألبرت أينشتاين، وفقًا لوصيته التي نقل بها جميع هذه الحقوق للجامعة العبرية، مما شكل مصدرًا هامًا للتمويل وجذب المزيد من الدعم الأكاديمي والمالي على المستوى العالمي.

أدوارٌ تتجاوز الأكاديميا

منذ البداية، كان تأسيس الجامعة العبرية جزءًا من مشروع الصهيونية الهادف إلى تعزيز الثقافة اليهودية في فلسطين على حساب الثقافات المحلية للمواطنين العرب، إذ كان الاستعمار والعنصرية عنصريين أساسيين في تشكيل هذه المؤسسة التعليمية، حيث اعتمدت مناهج أكاديمية يهودية بحتة، وشجعت على تقوية الرواية الصهيونية وتجاهل الهوية الفلسطينية.

في المخطط الذي أعده المعماري غديز لبناء الجامعة، كان الهدف الدمج بين الاستشراق والإرث اليهودي، سعيًا لتحقيق حلم صهيوني يتمثل في بناء وطن قومي لليهود في فلسطين استنادًا إلى التوراة، إذ كان هذا التصميم يحمل في طياته طابعًا استعماريًا واضحًا، يتجاوز كون الجامعة مجرد مؤسسة أكاديمية لتصبح أداة سياسية لتعزيز الاستيطان والاحتلال.

خلال النكبة، ساهمت الجامعة العبرية في تعزيز الاحتلال من خلال مشاركة الهاغاناه في تأسيس “فيلق العلوم” داخل حرم الجامعة، ولم يكن هذا الفيلق مجرد وحدة بحثية، بل كان مركزًا لدعم القدرات العسكرية وإنتاج الأسلحة، حيث شارك أساتذة الجامعة وطلابها في تطوير تقنيات كانت تخدم مباشرة العمليات العسكرية التي استهدفت تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وعقب النكبة، تم بناء الحرم الثاني للجامعة على أراضٍ فلسطينية مهجرة، في منطقة لفتا، وهو ما جعل الجامعة العبرية جزءًا من عملية الاستيطان في مدينة القدس، وهكذا أصبحت أداة دعم وتكريس للاحتلال من خلال دمج التعليم بالسياسات الاستيطانية في مدينة القدس العربية.

بين النكبة والنكسة، وفي مساعٍ عربية لتحقيق مستويات تعليمية متقدمة، كانت الجامعة العبرية قد قدمت نفسها في بداية تأسيسها كمؤسسة مفتوحة للطلاب العرب، وهو ما تبين لاحقًا أنه كان مجرد ترويج لأهداف سياسية، ففي ظل تزايد الاضطهاد، أغلقت الجامعة أبوابها أمام العرب، مما دفعهم إلى النضال ضد سياسات الجامعة العنصرية، والتي كان منها فرض قوانين تمييزية وزيادة في القيود المفروضة عليهم.

ومع التوسع المستمر للجامعة، تزايد دورها كداعم للمشروع الاستيطاني، حيث عرضت في السنوات اللاحقة عطاءات لبناء مبانٍ على أراضٍ فلسطينية محتلة، كان آخرها مناقصة لبناء 700 غرفة و90 شقة استيطانية لأعضاء هيئة التدريس في عام 2022، امتدت من حي الشيخ جراح إلى التلة الفرنسية، التي تقع على أراضٍ مصادرة من بلدتي العيسوية وشعفاط.

يُضاف إلى ذلك، مشاركتها بمشروع “حفتسلوت” الذي يهدف إلى تدريب نخبة من جنود جيش الاحتلال، حيث يتعين على الطلاب العسكريين حضور برامج أكاديمية في الجامعة، لإقامة ثكنة عسكرية داخل الحرم الجامعي، مما يساهم في تعزيز الرقابة الأمنية ودمج الجنود العسكريين مع الأجواء الأكاديمية، فيما يتم إجبارهم على التواجد في الحرم بالزي العسكري ويحملون أسلحتهم.

ونتيجةً لهذه الأدوار خاض الفلسطينيون نضالًا مستمرًا ضد المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية وعلى رأسها الجامعة العبرية، كان من أبرز محطاته تأسيس حركة “الطلاب الجامعيين العرب” عام 1959، التي امتدت بعد النكسة ليعقبها لجان طلابية في كل من جامعة حيفا والتخنيون، وصولاً إلى الجامعات الإسرائيلية مثل بار إيلان وبن غوريون، ورغم مطالبها الحقوقية البسيطة مثل المساواة في التعليم والسكن والمنح الجامعيّة والعمل، فإنها حافظت على طابعٍ وطني قومي دفع الجامعة والحكومة لمواجهتها بشراسة.

وفي عام 2004، أطلق عدد من الأكاديميين الفلسطينيين حملة للمقاطعة الأكاديمية والثقافية، ودعوا الباحثين حول العالم إلى مقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، وعللوا دعوتهم بأن هذه المؤسسات كانت منذ عقود جزءًا من “نظام القمع” الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وأن لها دورًا رئيسيًا في تخطيط وتبرير الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ سياسات الفصل العنصري.

بلورت هذه الحملة لاحقًا في حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، التي حصلت على دعم من أكثر من 170 مجموعة من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، بما في ذلك النقابات العمالية، وجمعيات حقوق اللاجئين، والمنظمات النسائية، واللجان الشعبية القاعدية، ومنظمات غير حكومية أخرى.

اليوم، تستمر الجامعة العبرية في دعم البرامج الأكاديمية التي تُعنى بتدريب الجنود الإسرائيليين وتعزيز قدراتهم العسكرية، ومن خلال مسؤوليتها عن أكثر من 41% من الشركات الناشئة التي تم تأسيسها بناءً على الأبحاث العلمية، تواصل الجامعة دعم الصناعات العسكرية الإسرائيلية، كما تساهم في تطوير تقنيات هندسية وصناعية تخدم شركات مثل رافائيل وإسرائيل أندستريز.

يُتاح لطلاب الجامعة أيضًا فرصة اختبار أبحاثهم وتجاربهم في الميدان الفلسطيني، على الإنسان والأرض والبيئة، ما يجعل رواج العلوم الإسرائيلية جزءًا من قدرتها على اختبار منتجاتها ميدانيًا وإثبات كفاءتها وتطويرها وفقًا لآثارها المدمرة النفسية والاجتماعية والصحية والبيئية على الفلسطينيين.

ختامًا، ورغم مساعي الجامعة العبرية للترويج لنفسها بأنها قطب للتعددية والانفتاح السياسي، فإن مفاصل الصراع بين المحتل وأصحاب الأرض أعادتها دومًا إلى المربع الأول: بؤرة للاستيطان، تحاول الثبات في مكانها والتوسع كلما استطاعت، على حساب الأرض وصاحبها وتاريخه ومستقبله، بأدواتٍ عسكرية مغلفة بقشور أكاديمية وثقافية، المهم ألا تنهار فتُسقط معها آخر قلاع الصهيونية.

[1] يورد إيلان بابيه العديد من الأسباب التي ساهمت في إنهاء حلم جامعةٍ للفلسطينيين، إلى جانب جهود الحركة الصهيونية في وأد هذا الحلم، فهناك الانتداب البريطاني الذي استشعر، إبان ثورة البراق 1929، الخطر من المثقفين والمتعلمين الفلسطينيين، ووجد أن التعليم سيساهم في تذخير الحركة الوطنية في فلسطين، وأنه هو المسبب في ثورة المثقفين بقُبرص أيضًا، كما أن الإمبراطورية البريطانية لم تكن معنية بتجاوز الريفيين الفلسطينيين لواقعهم الجغرافي من خلال التعليم، ولذلك حرصت على الفصل بين المناهج والأساليب، التي كانت ذات صبغة زراعية مقابل صبغة حضرية لسُكان المدن، ما يعزز الفصل الطبقي والوظيفي بين الجهتين.

[2] في عام 1931، حاول المفتي أمين الحسيني جمع التمويل عربيًا وإسلاميًا لإنشاء جامعة إسلامية، وأرسل وفودًا إلى العراق ومصر وأفغانستان والهند، لكنه جابه صعوبات جمة منها خشية الأزهر من أن تُنافس الجامعة الإسلامية مكانته، ثانيًا محاولته المزاوجة بين الديني والعلماني التي أوقعته في حرجٍ مع الجالية المسلمة في الهند، التي أرادت صبغة إسلامية أكثر منها وطنية أو فلسطينية، لا سيما مع التبرعات السخية التي قدمتها الجالية للمشروع، وبذلك لم ينجح المشروع بأكثر من شراء أرض على تُخوم طولكرم (زيتا/خربة قزازة) استولت عليها العصابات الصهيونية خلال النكبة قبل أن تبدأ الجامعة أعمال البناء.