تشومسكي والسياسة الخارجية الأمريكية: بين المثالية المزعومة والواقع البراغماتي

ترجمة وتحرير: نون بوست

يمكن القول إن نعوم تشومسكي كان واحدًا من أكثر منتقدي السياسة الخارجية الأمريكية المعاصرة إصرارًا وصلابة واحترامًا على المستوى الفكري لأكثر من نصف قرن من الزمان؛ حيث سعى ضمن تدفق منتظم من الكتب والمقالات والمقابلات والمحاضرات إلى فضح نهج واشنطن المكلف وغير الإنساني في التعامل مع بقية شعوب العالم، وهو النهج الذي يعتقد أنه أضر بالملايين وتعارض مع القيم التي تدعيها الولايات المتحدة.

كتب المؤلف المشارك ناثان ج. روبنسون في مقدمة كتاب “أسطورة المثالية الأمريكية” أنه “يلخص أفكار جميع أعمال [تشومسكي] في مجلد واحد، ويمكن أن يعرّف الناس بأبرز انتقاداته للسياسة الخارجية الأمريكية”، وأنجز هذه المهمة بشكل مثير للإعجاب.

وكما يوحي العنوان، فإن الهدف الرئيسي من الكتاب هو كشف الادعاء الزائف بأن السياسة الخارجية للولايات المتحدة تسترشد بالمثل العليا مثل الديمقراطية والحرية وسيادة القانون وحقوق الإنسان وما إلى ذلك.

وبالنسبة لأولئك الذين يؤيدون هذا الطرح، فإن الضرر الذي ألحقته الولايات المتحدة أحيانًا بدول أخرى كان نتيجة غير مقصودة ومؤسفة لسياسات نبيلة تنطلق من نوايا حسنة، ويُذكّر القادة الأمريكيون شعبهم باستمرار بأنهم “أمة لا غنى عنها” وأنهم “أعظم قوة من أجل الحرية عرفها العالم على الإطلاق”، وتتم طمأنتهم بأن المبادئ الأخلاقية ستكون في “مركز السياسة الخارجية الأميركية”، ثم يتم ترديد مثل هذه التبريرات الأخلاقية بشكل دائم من قبل جوقة من السياسيين والنخبة المثقفة التابعة للنظام.

يرى تشومسكي وروبنسون أن هذه الادعاءات محض هراء، فالجمهورية الأمريكية الفتية لم تكتفِ بشن حملة إبادة جماعية ضد السكان الأصليين، بل قامت منذ ذلك الحين بدعم مجموعة من الديكتاتوريات الوحشية، وتدخلت لإحباط التحول الديمقراطي في العديد من الدول، وشنت أو دعمت حروبًا قتلت الملايين من الناس في الهند الصينية وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، كل ذلك وهي تدعي زورًا أنها تدافع عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها من المثل العليا النبيلة.

يسارع المسؤولون الأمريكيون إلى إدانة الآخرين عندما ينتهكون القانون الدولي، لكنهم يرفضون الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية واتفاقية قانون البحار والعديد من الاتفاقيات العالمية الأخرى، كما أنهم لا يترددون في انتهاك ميثاق الأمم المتحدة، كما فعل الرئيس الأمريكي بيل كلينتون عندما ذهب إلى الحرب ضد صربيا في عام 1999، أو كما فعل الرئيس جورج دبليو بوش عندما غزا العراق في عام 2003.

وحتى عندما تُفضح الممارسات الفظيعة التي لا يمكن إنكارها – مثل مذبحة ماي لاي، وانتهاكات سجن أبو غريب، وبرنامج التعذيب الذي أشرفت عليه وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية – فإن الموظفين ذوي الرتب الدنيا هم الذين يعاقَبون بينما يبقى مهندسو هذه السياسات مسؤولين بارزين في المؤسسة الحاكمة.

إن سجل النفاق الأمريكي الذي سرده تشومسكي وروبنسون سجل واقعي ومقنع، ولا يمكن لأي قارئ متفتح الذهن أن يقرأ هذا الكتاب ثم يستمر في تصديق المبررات الواهية التي يتذرع بها قادة الولايات المتحدة لتبرير تجاوزاتهم السافرة.

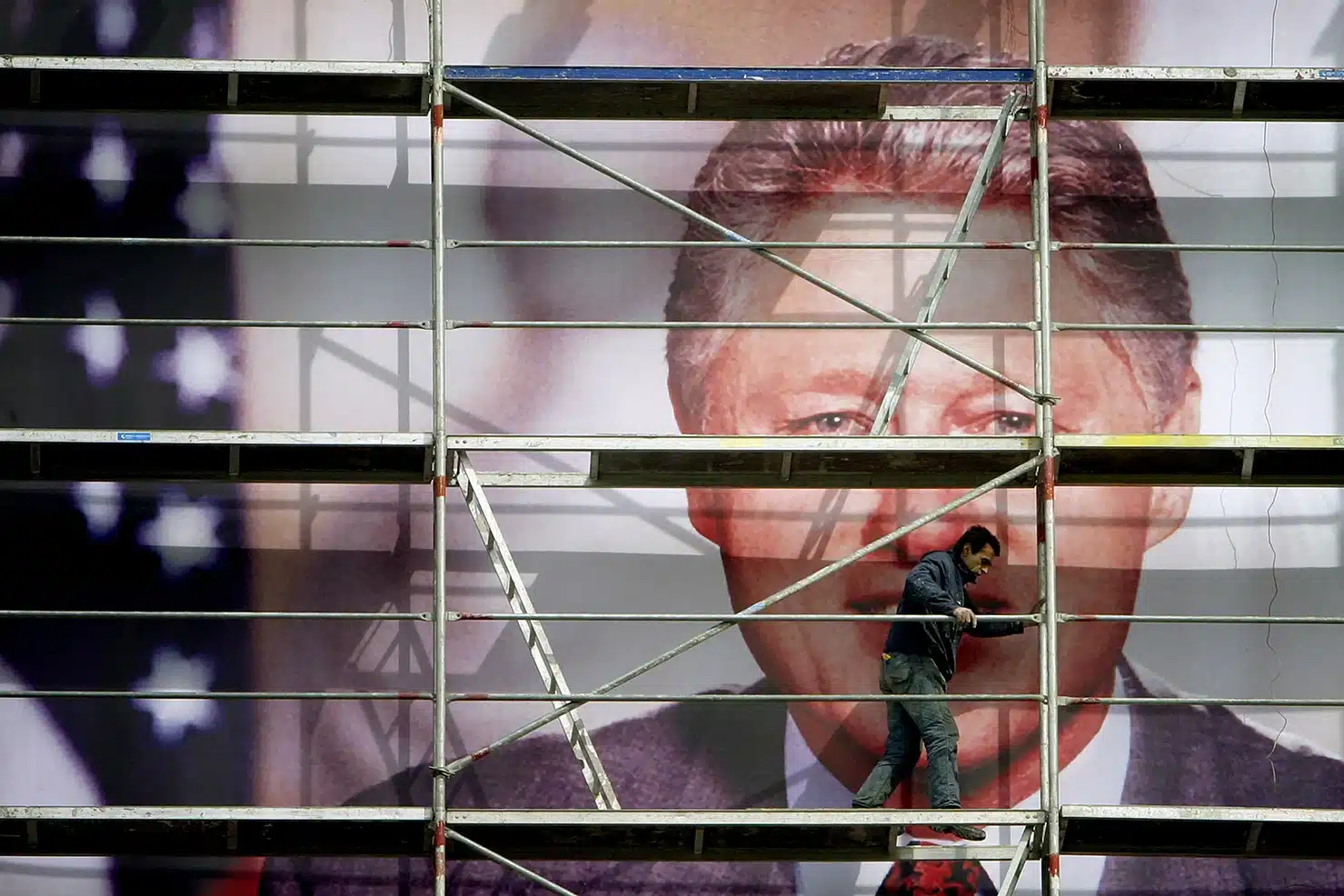

على اليسار: عناصر من الجيش الأمريكي يتخذون موقعًا قتاليًا متقدمًا بالقرب من الحدود العراقية الكويتية في 19 مارس/ آذار 2003، على اليمين: لافتة تحمل صورة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون في بريشتينا، كوسوفو، في 24 مارس/ آذار 2009.

إلا أن الكتاب يصبح أقل إقناعًا عندما يحاول تفسير سبب تصرف المسؤولين الأمريكيين بهذه الطريقة؛ حيث يجادل تشومسكي وروبنسون بأن “دور الجمهور في صنع القرار محدود” وأن “السياسة الخارجية تصممها وتنفذها مجموعات صغيرة تستمد قوتها من مصادر محلية”. ومن وجهة نظرهما، فإن السياسة الخارجية الأمريكية تخدم إلى حد كبير مصالح الشركات – المجمع الصناعي العسكري، وشركات الطاقة، و”الشركات الكبرى، والبنوك، وشركات الاستثمار… والمثقفين ذوي التوجهات السياسية الذين ينفذون أوامر مالكي ومديري الشركات الخاصة التي تحكم معظم جوانب حياتنا”.

إن أهمية المصالح الخاصة أمر لا جدال فيه، وكذلك الدور المحدود للجمهور، لكن الصورة أكثر تعقيداً مما يوحي به هذان العاملان، فعندما تتضارب أرباح الشركات مع مصالح الأمن القومي، غالبًا ما تخسر الأولى.

على سبيل المثال، عندما كان ديك تشيني يدير شركة “هاليبرتون” للخدمات النفطية في التسعينيات، اشتكى من السياسة الخارجية التي تعتمد على العقوبات، والتي منعت الشركة من جني الأموال في إيران. وكانت شركات النفط الأمريكية الأخرى ترغب في الاستثمار هناك أيضًا، لكن العقوبات الأمريكية ظلت سارية المفعول. وبالمثل، تُعارض شركات التكنولوجيا مثل “أبل” الجهود الأمريكية الأخيرة للحد من وصول الصين إلى التقنيات المتقدمة لأن هذه القيود تهدد أرباحها. قد تكون هذه القيود مضللة بالفعل، ولكن النقطة المهمة هي أن مصالح الشركات لا تتحكم دائمًا في مسار الأمور.

يعترف تشومسكي وروبنسون أيضًا بأن القوى العظمى الأخرى تصرفت بالطريقة ذاتها التي تصرفت بها الولايات المتحدة، واخترعت هذه الدول أيضًا مبررات أخلاقية متقنة – “عبء الرجل الأبيض”، والمهمة الحضارية، والحاجة إلى حماية الاشتراكية – لتبرير سلوكها الفظيع.

وبالنظر إلى أن هذا السلوك يسبق ظهور رأسمالية الشركات الحديثة (ناهيك عن المجمع الصناعي العسكري)، فإنه يشير إلى أن هذه السياسات لها علاقة بمنطق التنافس بين القوى العظمى أكثر من ارتباطها بمطالب الشركات الأمريكية، وإذا كانت القوى غير الرأسمالية تتصرف بطرق مماثلة، فإن هناك شيئًا آخر يشجع الدول على التخلي عن قيمها لاكتساب ميزة على منافسيها، أو لمنعهم من اكتساب ميزة مماثلة. بالنسبة للواقعيين، فإن ذلك الشيء الآخر هو الخوف مما قد يحدث إذا ما أصبحت الدول الأخرى أقوى وقررت استخدام قوتها بطرق مؤذية.

إن الصورة التي يقدمها تشومسكي وروبنسون عن الأشخاص الذين ينفذون هذه السياسات قد تبدو للبعض سطحية للغاية، فحسب روايتهم، يتسم المسؤولون الأميركيون بأنانية شديدة: فهم يدركون أنهم يفعلون أشياء سيئة تحركها دوافع أنانية بحتة ولا يبالون كثيرًا بالعواقب التي قد تترتب على ذلك بالنسبة للآخرين. لكن العديد منهم يعتقدون بلا شك أن ما يفعلونه مفيد للولايات المتحدة والعالم، وأن إدارة السياسة الخارجية تنطوي حتماً على مقايضات مؤلمة.

ربما يخدعون أنفسهم، ولكن بعض المنتقدين الرصينين الآخرين للسياسة الخارجية الأميركية ـ مثل هانز مورغنثاو ـ أقروا ببساطة باستحالة الحفاظ على النقاء الأخلاقي في عالم السياسة، أما تشومسكي وروبنسون فلا يذكران إلا القليل عن التكاليف المحتملة أو العواقب السلبية للسياسات التي يفضلانها، ففي عالمهما تختفي المقايضة بين ما هو أخلاقي وما قد يكون مفيدًا إلى حد كبير.

يثير كتاب “أسطورة المثالية الأمريكية” لغزين آخرين، لم يتم تناول أحدهما بتفصيل كافٍ: اللغز الأول هو: لماذا يتسامح الأمريكيون مع السياسات المكلفة والفاشلة أحيانا، رغم فظاعتها من منظور أخلاقي؟ حيث يمكن للمواطنين العاديين أن يروا إنفاق تريليونات الدولارات على جيش متخم أو في حروب غير ضرورية وفاشلة، ومع ذلك يستمرون في انتخاب المسؤولين عن هذه السياسات. لماذا؟

إجابتهم مقنعة بشكل عام، وتتكون من شقين. أولاً، المواطنون العاديون يفتقرون إلى الآليات اللازمة للتأثير على القرار السياسي، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الكونغرس الأمريكي الخاضع سمح للرؤساء باغتصاب سلطته الدستورية في قرارات الحرب وبإخفاء جميع أنواع الإجراءات المشبوهة تحت ستار عميق من السرية. ثانيًا، تعمل المؤسسات الحكومية بلا كلل على “صناعة الموافقة” من خلال تصنيف المعلومات، واتهام المسرِّبين بالكشف عن الأسرار، والكذب على الجمهور، ورفض المساءلة حتى عندما تسوء الأمور أو عندما يتم الكشف عن المخالفات، وتساعدهم في جهودهم وسائل الإعلام التابعة لهم، والتي تكرر الرواية الرسمية دون تمحيص ونادراً ما تشكك بها.

وبما أنني كتبت عن هذه الظواهر بنفسي، فقد وجدت أن رؤيتهم عن كيفية قيام مؤسسة السياسة الخارجية بالترويج لوجهة نظرها العالمية والدفاع عنها دقيقة إلى حد كبير. مع ذلك، ليس من الأكيد أن زيادة الوعي العام ستؤدي إلى سياسات أمريكية أفضل.

يعتقد تشومسكي وروبنسون أنه إذا فهم المزيد من الأمريكيين ما تفعله حكومتهم، فإنهم سيرفعون أصواتهم ويطالبون بالتغيير، ورغم أنني أتمنى ذلك، إلا أن الرأي العام عندما يصبح أكثر وعيًا قد يفضّل سياسة خارجية أكثر أنانية وأقل أخلاقية، خاصة إذا رأوا أن ما يطرحه تشومسكي وروبنسون من بدائل يتطلب تعديلات مكلفة أو مؤلمة، فالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لم يعرب أبدًا عن أدنى التزام بأي مُثُل عليا غير المصلحة الذاتية، ومع ذلك فهو يحظى بتأييد أكثر من نصف الناخبين الأمريكيين.

ويتساءل المرء أيضًا عما إذا كانت قدرة النخبة التقليدية على صنع الموافقة تتضاءل مع تكاثر مصادر الأخبار وتزايد انعدام الثقة في وسائل الإعلام الكبرى، ولكن هل تكمن المشكلة في صنع الموافقة أم في السياسات المحددة التي تم الحصول على موافقة الجمهور عليها في الماضي؟ إذا برز أشخاص مثل إيلون ماسك أو بيتر ثيل أو جيف بيزوس كنواة لنخبة جديدة، فمن المرجح أن يفضلوا سياسة خارجية أقل تدخلاً في دول العالم وأقرب (وإن لم تكن متطابقة) إلى ما يود تشومسكي وروبنسون رؤيته. إذا حدث ذلك، هل سيظل تشومسكي وروبنسون يعارضان قدرة هذه النخبة الجديدة على صناعة الموافقة على السياسات التي قد يدعمونها؟

أما اللغز الثاني – الذي لم يتناوله الكتاب بالتفصيل – فيتعلق ببقية دول العالم، فإذا كانت سياسة الولايات المتحدة الخارجية “تعرض العالم للخطر” (كما يعلن العنوان الفرعي للكتاب)، فلماذا لا تحاول المزيد من الدول إيقافها؟ تواجه واشنطن العديد من الخصوم الجديين في الوقت الحاضر، ولكن لا يزال لديها الكثير من الحلفاء المخلصين والمتحمسين لسياساتها. قد يكون بعض شركائها انتهازيين، أو ربما مرعوبين من قوة الولايات المتحدة الهائلة، ولكن ليس كل الزعماء الموالين لأمريكا مغفلين أو انتهازيين يهتمون فقط بمصالحهم الذاتية، فلا تزال الاستطلاعات العالمية تظهر درجة مدهشة من التأييد والإعجاب بالولايات المتحدة، على الرغم من أن سكان بعض المناطق (مثل الشرق الأوسط) غاضبون بشدة وبشكل مبرر مما تفعله الولايات المتحدة، كما أن صورة الولايات المتحدة العالمية أظهرت مرونة مذهلة في الماضي: فقد انخفضت عندما كان جورج دبليو بوش رئيسًا ثم تعافت بشكل كبير بمجرد انتخاب باراك أوباما.

إن مصدر القلق الرئيسي في مناطق كثيرة من العالم ليس الطبيعة القمعية لقوة الولايات المتحدة، بل إمكانية تراجع قوتها، ورغم أن تشومسكي وروبنسون محقان في أن الولايات المتحدة قامت بالعديد من الأشياء السيئة خلال القرن الماضي، ولكن من المؤكد أنها قامت ببعض الأشياء الصحيحة أيضاً، فالجوانب الإيجابية للسياسة الخارجية الأمريكية لم تحظَ بالتغطية الكافية في هذا الكتاب، وهذا هو أكبر عيب فيه.

رغم هذه التحفظات، فإن كتاب “أسطورة المثالية الأمريكية” هو عمل قيّم يوفر مدخلًا متميزًا لفهم فكر تشومسكي. في الواقع، إذا سألتني عما هو أفضل لطالب علوم سياسية من أجل معرفة خبايا السياسة الخارجية الأمريكية، قراءة هذا الكتاب أو قراءة مجموعة من المقالات التي كتبها مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون في مجلات مثل فورين أفيرز أو أتلانتيك، فإن تشومسكي وروبنسون سيفوزان بلا منازع.

لم أكن لأكتب هذه الجملة الأخيرة عندما بدأت مسيرتي المهنية قبل 40 عامًا، لكن من خلال اهتمامي بكل ما يجري، وتطور تفكيري مع تراكم الخبرات، من المؤسف أن أقول إن منظوري للسياسة الخارجية الأمريكية الذي كان مقتصرًا في السابق على هوامش الخطاب اليساري في الولايات المتحدة، أصبح الآن أكثر إدراكا للتفاهات التي يعتمد عليها العديد من كبار المسؤولين الأمريكيين للدفاع عن ممارساتهم.

المصدر: فورين بوليسي