“رح ترجع؟”.. لعلّه السؤال الأكثر شيوعًا اليوم بين السوريين في الخارج، فمنذ صباح يوم الأحد الثامن من كانون الأول، بدا حلم العودة المستحيل للبلد أمرًا قابلًا للتحقق للسوريين، بعد سنوات طويلة من الهجرة واللجوء وفقدان الأمل.

ترافق هذا السؤال مع تساؤلات حول دور الأفراد في المستقبل الموعود للبلاد، فسنوات البُعد الجغرافي الطويل ترافقت بالنسبة إلى كثير من أبناء الشتات السوري، مع بُعد عاطفي قسري عن البلد وقضاياها ومشاكلها.

لم يستطع أغلب السوريين في الخارج تقديم العون، في ما عدا التبرعات المستمرة، والحوالات للأهل، بينما غرق أغلبهم من جهة أخرى في رحلة مضنية لتثبيت وجودهم في البلاد الجديدة، من دراسة لغة جديدة وتعليم وبحث عن العمل.

لكن مع التغيرات الواعدة في سوريا وسقوط الديكتاتور، عاد اهتمام الشتات السوري ببلادهم، ورجع السؤال “ماذا يمكن أن نفعل؟” ملحًّا وحاضرًا بشدة. لا يبدو هذا الاهتمام الكبير غريبًا أبدًا، ففي فترات ما بعد الثورات كما بدايتها، يزداد الانخراط الاجتماعي والسياسي لأفراد المجتمع بشكل كبير، يعود هذا إلى الصدمة الجماعية والأمل في التغيير واتّساع المساحات السياسية وتعبئة المجتمع المدني.

لكن ما المقصود بالشتات؟

يُعرَّف الشتات (Diaspora)، وهي كلمة يونانية، عادةً بأنه المهاجرون الذين يحتفظون بروابط عاطفية مع وطنهم الأم في مجتمعاتهم الجديدة. غالبًا ما يعيد أبناء الشتات إنشاء مجتمعاتهم الخاصة في البلدان المضيفة، ويحافظون على ثقافة أوطانهم، وقد يظهرون حتى حسًّا من القومية أكبر ممّا يظهره الأشخاص الذين لا يزالون في أوطانهم.

وتكون هذه المشاعر القومية والانتماء أكثر وضوحًا في الشتات الذي عانى من الصراعات والعنف. لذلك يُطلق أحيانًا على هذه الظاهرة اسم “القومية عن بُعد (Long-Distance Nationalism)”، وغالبًا ما يحمل الشتات هويات مزدوجة تجمع بين أماكن إقامتهم الجديدة وأوطانهم الأصلية.

اُستخدم مصطلح الشتات على نطاق واسع لوصف الشتات اليهودي أو الشتات الناتج عن أحداث مأساوية مثل الأرمن، لكن مؤخرًا اكتسب هذا المفهوم اهتمامًا أوسع نتيجة الوعي المتزايد بالمجموعات الشتاتية المختلفة الموجودة الآن حول العالم، والزيادة الكبيرة في عدد النازحين واللاجئين على مستوى العالم.

كيف يمكن للشتات أن يلعب دورًا إيجابيًا؟

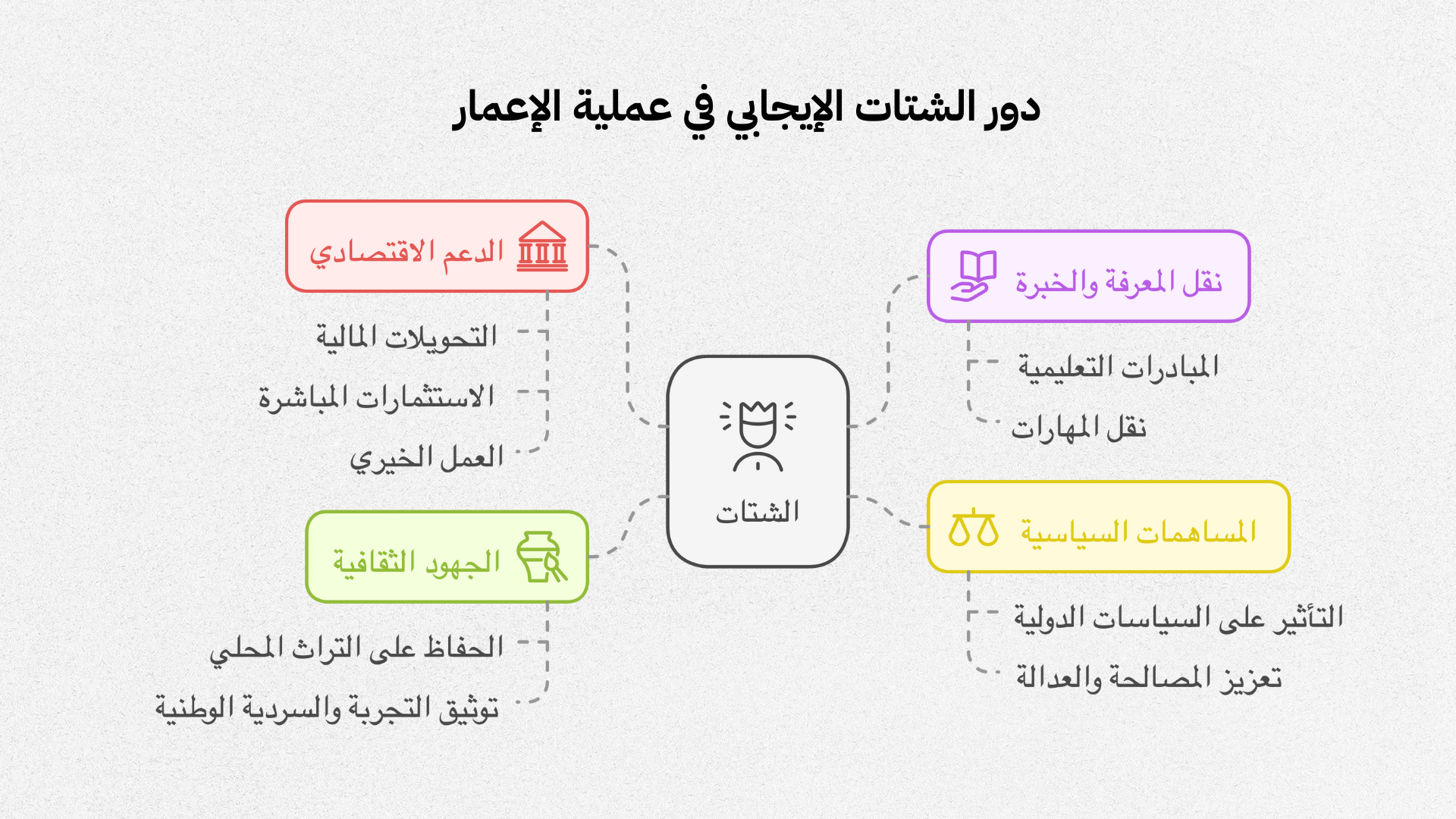

في الصراعات الحديثة، يكون للشتات تأثير إيجابي كبير في العلاقة بين البلد الأم والبلدان التي تحتضن الشتات، وفي بناء البلاد وإعادة الإعمار، وتتضمن هذه التأثيرات أشكالًا متعددة مثل حملات الإغاثة، العمل السياسي، ومشاركة الأفراد تجاربهم ومعارفهم من بلدان الشتات، ويمكن تصنيف هذه الأنواع من الدعم على أنها اقتصادية وسياسية-اجتماعية وثقافية.

يشمل الدعم الاقتصادي أو المالي من الشتات عادةً التحويلات المالية، والاستثمارات المباشرة، والعمل الخيري (كالتبرعات والتطوع)، ونقل المعرفة. يمكن أن يساهم هذا الدعم في الانتعاش الاقتصادي وإعادة بناء البنية التحتية، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية ودعم سبل العيش.

مثلًا، شكّلت التحويلات المالية الواردة من الخارج في ليبيريا ما يقرب من 18.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2023، اُستخدمت هذه الأموال لدعم العائلات، وإعادة بناء الأعمال التجارية، وتمويل مشاريع التنمية المحلية.

وبالمثل، لعب شتات الصومال دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الصومالي بإرسال بين 1.4 و1.6 مليار دولار سنويًا (ما يعادل 20% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2023)، وهو مبلغ يفوق إجمالي المساعدات الدولية للصومال، ويمثل شريان حياة لملايين الأشخاص الذين يواجهون الفقر وعدم الاستقرار.

إلى جانب المساعدات المالية المباشرة، غالبًا ما يموّل أفراد الشتات المنظمات غير الحكومية والمدارس والمرافق الصحية. رغم أن هذه المساعدات المالية من الشتات قد تخلق تحديات مثل الاعتماد المفرط أو التوزيع غير العادل للموارد، إلا أنها عند توجيهها بشكل فعّال تساهم التنمية المستدامة وبناء السلام في المجتمعات التي شهدت نزاعات.

يمكن لأبناء الشتات أن يساهموا بشكل كبير في نقل المعرفة والخبرة اللتين اكتسبوهما في بلادهم الجديدة إلى البلد الأم، وهو أمر بالغ الأهمية لإعادة بناء المؤسسات، وتعزيز القدرات المحلية، وترسيخ الاستقرار والسلام على المدى الطويل.

يمكن أن يتم ذلك عبر عدد غير محدود من الآليات، مثل المبادرات التعليمية (كتنظيم دورات تدريبية أو التعاون مع الجامعات المحلية لإدخال مناهج جديدة، وحتى إعادة بناء النظام التعليمي)، ونقل المهارات والخبرات في مجالات ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، وفي قطاع الصحة، ومجال التكنولوجيا والابتكار. كل ما ذُكر هنا هو مجرد أمثلة، إلا أنه ضمن نقل الشتات للمعرفة والخبرات إلى البلد الأم، يمكن التفكير بكل المجالات والقطاعات.

أما المساهمات السياسية، فيمكن أن يعمل الشتات كأطراف سياسية مؤثرة في إعادة الإعمار وتعزيز المصالحة والعدالة، والتأثير على السياسات الدولية تجاه أوطانهم الأصلية. فمثلًا لعب الشتات الرواندي دورًا رئيسيًا بعد الإبادة الجماعية عام 1994، في الضغط من أجل الحصول على مساعدات دولية ودعم مبادرات العدالة، بما في ذلك إنشاء محاكم للعدالة الانتقالية بعد الإبادة التي شهدتها البلاد، وفي الحفاظ على السردية الوطنية الرواندية.

إن الدفاع عن التغييرات السياسية والدفع باتجاه التعافي، خاصة كون مجتمعات الشتات يمكن أن تعمل كوسطاء بين بلدانها الأصلية والمجتمع الدولي، كلها تعبّر عن دور سياسي مهم للشتات في فترات ما بعد النزاع والثورات، وكذلك في نقل الشتات للقيم والممارسات ضمن ما يعرف بالحوالات (المساهمات) الاجتماعية (Social Remittances)، مثل قيم الديمقراطية وتعزيز المجتمع المدني وغيرها من الأعراف المجتمعية والسياسية.

وأخيرًا، فإن جهود الشتات في المجال الثقافي يمكن أن تتنوع، من خلال الحفاظ على التراث المحلي واستعادة المعالم الثقافية والتاريخية، خاصة تلك التي تعرضت للدمار والنهب خلال الصراعات، بالإضافة إلى توثيق التجربة والسردية الوطنية.

لكن هل هناك من دور سلبي قد يلعبه الشتات؟

من جانب آخر، تتحدث الأمثلة التاريخية للشتات عن مساهمات غير بنّاءة لبعض أفراد الشتات، والتي يمكن أن تؤدي إلى تأجيج التوترات واستمرار الصراعات خاصة العرقية والطائفية. على سبيل المثال، قد يوفرون أموالًا لطرف مسلح، ومن أشهر الأمثلة على ذلك شتات التاميل السريلانكي في كندا، والذي ساهم مع مصادر خارجية أخرى في تمويل قسم كبير من ميزانية حركة نمور التاميل الانفصالية في سيريلانكا.

بعيدًا عن المثال السابق، إن تقييم هذا السلوك قد يكون صعبًا، لأن بعض أفراد الشتات يسعون لمساعدة شعوبهم على محاربة الديكتاتوريات أو دعم حركات التحرير في أوطانهم، ومن قد يعتبره البعض إرهابيًا قد يكون في الحقيقة مناضلًا في سبيل الحرية.

من جانب آخر، إن هيمنة النخب القادمة من الشتات في حال سيطرتها على عمليات إعادة الإعمار، يمكن أن تؤدي إلى استياء السكان المحليين في البلد الأم، واتهامهم لأفراد الشتات بالانفصال عن الواقع على الأرض، الأمر الذي يتطلب من أفراد الشتات، خاصة العائدين، بناء ثقة مع السكان المحليين، وأن يعكسوا رغباتهم واحتياجاتهم بشكل صادق.

كما يمكن أن تؤدي مساهمات الشتات، خاصة التحويلات المالية، إلى خلق اختلالات اقتصادية في المناطق ما بعد النزاع. بينما تعدّ التحويلات مصدرًا حيويًا للعائلات، إلا أنها قد لا تترجم إلى نمو اقتصادي أوسع أو تنمية مستدامة، فقد يؤدي الاعتماد المفرط على التحويلات من الشتات إلى خلق اعتماد اقتصادي، ويضعف من روح المبادرة المحلية وجهود بناء الدولة في تطوير اقتصاد متنوع.

تحديات الشتات

من التحديات التي يواجهها الشتات، الانقسام في مجتمعه حتى قبل العودة إلى الوطن. نادرًا ما تكون مجتمعات الشتات متجانسة، وغالبًا تتكون من مجموعات فرعية ذات وجهات نظر متضاربة سياسيًا وأيديولوجيًا، الأمر الذي قد يزيد من صعوبات المشاركة الموحّدة في إعادة الإعمار.

كما أن عدم ثقة سكان الوطن الأم بأبناء الشتات قد يزيد من صعوبة جهود أبناء الشتات. كما ذكرنا سابقًا، قد يُنظر إلى العائدين من الشتات بشكّ من قبل من بقوا في الوطن، الذين قد يعتبرونهم منفصلين عن المعاناة التي واجهوها خلال الصراع، وبأنهم تركوهم يواجهون الصعاب وفرّوا إلى الخارج. يمكن توقع فجوة أكبر إذا رغب أفراد الشتات بإلباس تجارب دول الشتات على بلادهم الأصلية، دون مراعاة للحساسيات والفروق الثقافية والمجتمعية، ودون تدرُّج ضروري في رحلة التغيير.

في الحديث ضمن الخصوصية السورية، فإن الغياب الحادّ لمفهوم الهوية الوطنية المجتمعية بين أفراد الشتات، كما بين السوريين في سوريا، يمكن أن يضيف تحديات كبيرة على جهود الشتات في المساعدة وإعادة الإعمار.

إن غياب الثقة الكافية بين السوريين وهيمنة الارتياب، كلها إشكاليات مفهومة في سوريا نتيجة عقود الاستبداد الطويل، الذي ساهم بشكل كبير في تخويف المجتمع وتفخيخه، وقطع أي روابط فيه.

قد تشكل الهويات الدينية والطائفية والأيديولوجية ثقلًا كبيرًا لدى عموم السوريين في مقابل الهوية السورية، لذلك يعدّ تبنّي نهج منسّق من أفراد الشتات أمرًا ضروريًا للتغلب على هذا التحدي، كتأسيس جمعيات ومنظمات لها أهداف مشتركة وتكون عابرة للطوائف والأيديولوجيات. إن التأسيس المشترك، خاصة في المراحل الأولى الحساسة، يبدو حاسمًا حتى تترسخ ثقة كافية بين السوريين.

كما أن المخاوف الأمنية لا تزال في الواجهة بالنسبة إلى العديد من السوريين. قد تواجه البلاد حالة من عدم الاستقرار الطويل، خاصة مع حالة عدم التأكد تجاه المآلات السياسية والعسكرية، ما يجعل من الصعب على أفراد الشتات العودة أو الاستثمار بثقة.

رغم الفرح والنشوة بين عموم السوريين بانتصار ثورتهم وغياب المستبد أخيرًا، إلا أن العديد من أفراد الشتات السوري كانوا قد فرّوا أصلًا من البلاد في ظل ظروف مؤلمة وتجارب شخصية صعبة، قد تؤدي الزيارة أو المساهمة في أوطانهم بعد الصراع إلى إعادة فتح الجروح العاطفية وخلق حواجز نفسية.

إحساس الانتماء الكبير للوطن والخوف على مصيره ومصير الثورة، من الممكن أن يحمّل أفراد الشتات مسؤوليات ثقيلة، قد يعجز بعضهم عن التعامل مع هذه الضغوط بعد سنوات من الهشاشة والوحدة والاغتراب.

يمكن أن يشكّل واقع المجتمع المدني السوري تحديًا إضافيًا، كما يمثل فرصة واعدة في الوقت نفسه. فبعد عقود من تجميد قنوات المجتمع المدني السوري والسيطرة عليه بسطوة الاستبداد والتخويف وحرمان المجتمع من هذا المصدر الحيوي، شكلت الثورة السورية منذ عام 2011 انطلاقة عهد جديد غير مسبوق، انخرط فيه مئات وآلاف السوريين في التأسيس والمشاركة بتنسيقيات وجمعيات ومنظمات تسعى لمساندة السوريين في جوانب متعددة، تعليمية وطبية وإغاثية وسياسية وغيرها.

ورغم صعوبة سنوات التهجير الطويل، إلا أن الكثير من سوريي الشتات استمروا في العمل على دعم المجتمع المدني السوري وزيادة خبراته. تجربة المجتمع المدني السوري خلال الثورة وظروفها الأمنية والسياسية الصعبة، هي تجربة مهمة ويمكن البناء عليها بدلًا من البدء من الصفر في كثير من المجالات.

وأخيرًا، غالبًا ما يواجه أفراد الشتات توقعات عالية من مجتمعاتهم في الوطن، ما يؤدي إلى ضغوط وخيبة أمل محتملة إذا لم تحقق مساهماتهم الأهداف المرجوة. لذلك من المتوقع أن تتراجع طموحات بعض السوريين في الداخل والخارج، وتصطدم توقعاتهم المفرطة بالتفاؤل بالواقع السوري الصعب.

يشكّل الشتات مصدرًا مهمًّا للبلاد في طريقها نحو التعافي عبر قنوات متعددة اقتصادية وسياسية واجتماعية، ومن خلال الاستفادة من هذه القنوات، يساعد الشتات في إعادة بناء ليس فقط البنية التحتية لكن أيضًا النسيج الاجتماعي للمجتمعات ما بعد النزاع، ما يساهم في عملية سلام أكثر مرونة واستدامة.

يمكن للمرء أن يلاحظ ببساطة الرغبة الانفجارية للسوريين داخل البلاد وخارجها بالعمل لأجل مستقبل مختلف وجديد. قد يخفت هذا الاهتمام مع مضيّ الأيام واستقرار الأحوال، لكن يخبرنا التاريخ وتجارب الدول الأخرى أن الاهتمام والانخراط الاجتماعي والسياسي سيصنع فارقًا بشكل غير عكوس، وهي كلها فرص للبناء بعد الهدم الطويل، فالحروب بالمعنى العام للكلمة تصنع الأمم.