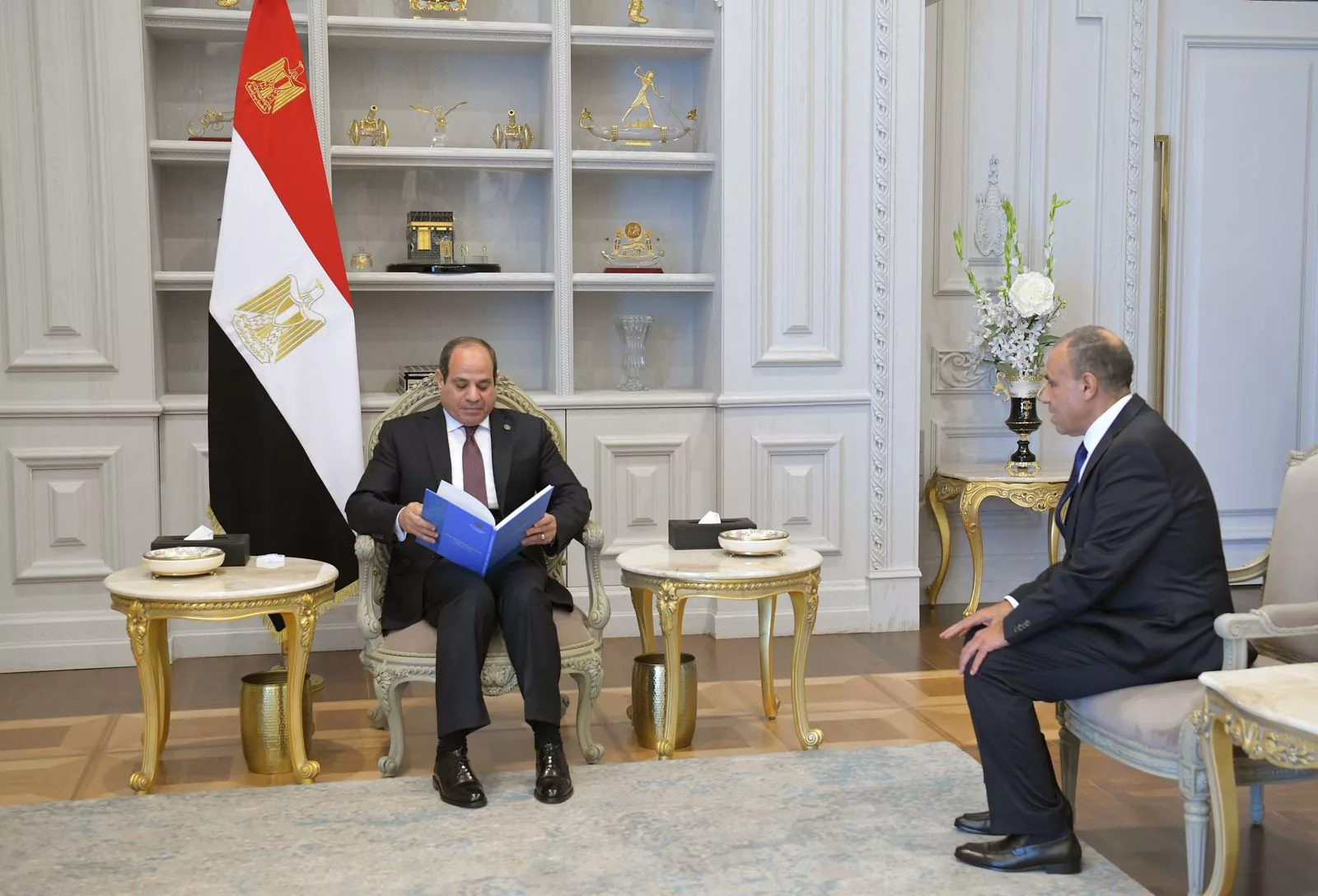

تتباين التصريحات والأنباء الواردة بشأن احتمالية قيام وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، بزيارة إلى العاصمة السورية دمشق، ولقاء الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فبحسب صحيفة “الوطن” السورية، فإن الوزير المصري يستعد خلال الساعات القادمة لتلك الزيارة، فيما تنفي مصادر إعلامية مصرية مثل تلك الأنباء على رأسها الإعلامي المقرب من النظام المصري، مصطفى بكري.

ويعكس هذا التباين وتضارب الآراء حول تلك الزيارة وتأخر الانخراط المصري الرسمي في المشهد السوري رغم مرور قرابة 20 يومًا على انهيار النظام البائد، حالة الارتباك التي تعاني منها القاهرة إزاء مستجدات الساحة السورية التي يبدو أنها أصابت الكثير من العواصم والكيانات الإقليمية بصدمة ثلاثية، التوقيت والنتائج والوسيلة.

مصدر هام بالخارجية المصريه نفي ماتردد عن عزم وزير الخارجية المصري د. بدر عبدالعاطي القيام بزيارة إلي سوريا واللقاء مع المسمي بوزير الخارجية السوري . وقد أكد المصدر في اتصال معي ردا علي الأنباء المنشور ه، حيث قال نافيا ماتردد عن عزم وزير الخارجيه المصري زيارة سوريا ، وقال . إن…

— مصطفى بكري (@BakryMP) December 28, 2024

وعلى مدار الأيام الماضية تحولت دمشق إلى مزار عالمي، إذ افتتح موسم خطب ود سوريا الجديدة أبوابه على مصراعيها، زيارات واتصالات لا تتوقف لوفود عربية وأجنبية وأممية، لملاقاة الإدارة السورية الجديدة، من بينها دول داعمة لنظام الأسد ومناهضة للثورة وإرادة السوريين كالإمارات والسعودية والأردن.

وأثار غياب مصر – رغم ما تمثله سوريا من أهمية لوجستية لها كونها الامتداد الشمالي الشرقي لأمنها القومي – عن ماراثون التعاطي مع سوريا الجديدة، والاكتفاء باتصالات عابرة – فُسرت بشكل سلبي من قبل البعض – بالتشارك مع بعض الدول الإقليمية، حالة من الجدل، ودفع علامات استفهام عدة لأن تُطل برأسها باحثة عن إجابة حول دوافع هذا الموقف الذي يزيد من تقزيم الدور المصري الإقليمي ويفاقم الهوة بينها وبين ثقلها السياسي المفترض.

دعم نظام الأسد ومناهضة الثورة.. موقف القاهرة الثابت منذ البداية

تجدر الإشارة ابتداءً إلى أن المقاربة المصرية إزاء الملف السوري منذ اندلاع ثورته في 2011 ارتكزت على ثنائية متلازمة، الدعم المطلق لنظام الأسد ومناهضة إرادة السوريين، وإن تأرجحت نسبيًا بين الحين والآخر خلال الأعوام الثلاثة من الثورة، لكنها في المجمل لم تخرج عن هذا السياق.

وباستثناء فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي (2012/2013) الذي أعلن دعمه الكامل والمطلق للثورة السورية واحترام إرادة السوريين، وقطع العلاقات مع نظام الأسد الذي اتهمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق شعبه، جاء موقف النظام الحاكم في القاهرة داعمًا للنظام السوري على طول الخط، دبلوماسيًا وسياسيًا وعسكريًا.

وفي تقرير سابق لـ”نون بوست” أشار إلى خمس مقاربات أساسية ينطلق منها دعم نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره السوري البائد قبل الإطاحة به: الأولى: مغازلة موسكو، الحليف الأهم والأقوى لنظام الأسد، حيث كان يعول السيسي على روسيا في دعم شرعيته المشكوك فيها على المستوى الغربي، الثانية: العقيدة العسكرية للجيش المصري، التي تنطلق من رفض الفصائل المسلحة خارج رحم المؤسسة العسكرية الوطنية، خشية ما يمكن أن يترتب على أريحية نشاطها من تداعيات سلبية على الجيوش النظامية، الثالثة: مناهضة النفوذ التركي أينما كان، سواء في سوريا أو ليبيا.

أما المقاربة الرابعة وربما هي الأهم فهي الخوف من ربيع عربي جديد وتكرار سيناريو 2011، إذ ظل هذا الأمر كابوسًا يؤرق مضاجع السيسي الذي لم يترك مناسبة إلا وحذر خلالها من تكرار هذا السيناريو، بل اعتاد في تحذيراته الاستشهاد بالنموذج السوري تحديدًا، فيما يأتي صعود الإسلاميين الذي بات كابوسًا يؤرق مضاجع الأنظمة الديكتاتورية الإقليمية، كمقاربة خامسة، فمن سوء حظ الأنظمة السلطوية في المنطقة العربية أن الإسلاميين كانوا وقود الحراك الثوري الشعبي الذي شهده الربيع العربي في 2011، وكان السمت الإسلامي هو المسيطر على غالبية المشهد، وهو ما حول الإسلاميين إلى “بعبع” لتلك الأنظمة الديكتاتورية التي انتفضت لمحاربتهم بشتى السبل.

ولعل ما صرح به مدير قناة “سكاي نيوز” الإماراتية، نديم قطيش، مؤخرًا، بأنه “لن تكون هناك مصر ثانية في العالم العربي.. مصر محمد مرسي انتهت.. هذا قرار عربي كبير”، يعكس وبشكل كبير حالة القلق والتربص التي تُحاك بالتجربة الثورية السورية من قبل الأنظمة الإقليمية العربية، التي يبدو أنها تتحرك بشكل ممنهج لهندسة المشهد السوري حسب البوصلة الإماراتية بحسب كلام قطيش الذي لا يتحدث بطبيعة الحال من تلقاء نفسه بمثل تلك التصريحات العلنية المكشوفة لأول مرة والتي ربما تُحدث أزمة دبلوماسية كبيرة إن لم يكن متفق عليها من مشغليه في أبو ظبي، فهي اعتراف ضمني على أن الإطاحة بمرسي وتجربته كانت قرارًا عربيًا مخططًا له مسبقًا بشكل مدروس وليس رد فعل شعبي على سوء الإدارة خلال عام حكمه كما حاول البعض تبرير الانقلاب عليه.

اللافت في تلك التصريحات أنها ولأول مرة تنقل العداء للثورات ومناهضة إرادة الشعوب العربية من الغرف المغلقة إلى الأضواء، ومن التخطيط المستتر إلى العلن، ومن المخاوف المنضبطة إلى التحذيرات المباشرة، في تحول يعكس وبشكل لا مراء فيه حالة التربص السلطوي من بعض القوى الإقليمية بقيادة الإمارات إزاء الثورات العربية وسحق إرادة الشعوب لحساب الأنظمة الديكتاتورية.

حراك دبلوماسي إقليمي.. القاهرة تتابع سلبيًا من بعيد

منذ اليوم الأول لسقوط نظام الأسد والتأكد من استحالة عودته بعد هروب قائده – خلسة ليلًا – إلى موسكو، وسيطرة المعارضة المسلحة على المشهد، وتولي إدارة جديدة للبلاد، بدأت الدول تباعًا في ترتيب أوراقها تعاطيًا مع الإدارة الجديدة، حيث تحولت دمشق إلى مزار عالمي يستقبل الوفود القادمة من كل البلدان والمناطق التي التقت بالشرع وعدد من أفراد حكومته الجديدة على رأسهم وزير الخارجية المعين أسعد حسن الشيباني.

وتصدرت الوفود التركية القطرية اللبنانية الأمريكية الأوروبية قائمة الوفود الدولية التي زارت العاصمة السورية، هذا بخلاف ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وهيئات الإغاثة الدولية، الجميع جاء لاستشراف ملامح سوريا الجديد وإدارتها المختلفة، على أمل فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية.

حتى الدول الداعمة للأسد والتي كانت حائط الصد له أمام السقوط على مدار سنوات، وفتحت أبوابها له لإعادته للحضن العربي مؤخرًا بعد العزلة التي فُرضت عليه، لم تُفرط في الفرصة وأرسلت وفودًا وأجرت اتصالات مع الإدارة السورية الجديدة، في تحرك برغماتي بحت، فبعثت السعودية بوفد دبلوماسي لدمشق رغم رعايتها لعودة النظام السوري للجامعة العربية ودعوتها للأسد لحضور القمة العربية الأخيرة، كذلك الأردن أرسل وزير خارجيته، فضلًا عن الإمارات التي اتصل رئيسها بالأسد داعمًا له بداية معركة ردع العدوان، أجرى وزير خارجيتها اتصالات بنظيره السوري.

وبينما يتسابق الجميع لخطب ود الإدارة السورية الجديدة والانخراط في ترتيبات البيت السوري خلال المرحلة المقبلة، انطلاقًا من احترام إرادة الشعب السوري في اختيار سلطته الحاكمة، التزمت القاهرة الحياد الأقرب للعجز والمعبر في الأساس عن حالة الارتباك، مانحة إعلامها ولجانها الإلكترونية الضوء الأخضر لشيطنة المعارضة السورية وتشويه صورة الإدارة الحاكمة في البلاد وبث الخوف والرعب في نفوس السوريين والمصريين على حد سواء من تداعيات السلطة التي أطاحت بأكثر الأنظمة شبهًا بالنظام المصري.

واكتفت الخارجية المصرية ببيان باهت أعربت فيه عن أملها في “تدشين عملية سياسية شاملة تضمّ كافة أطياف ومكونات الشعب السوري وبملكية سورية، دون تدخلات خارجية، لتمهيد الطريق لعودة الاستقرار إلى سوريا، وفسح المجال أمام سوريا لاستعادة وضعها على الساحتين الإقليمية والدولية، ووضع حدّ نهائي لمعاناة الشعب السوري”.

احترام إرادة السوريين.. ولكن

عبرت القاهرة منذ اليوم الأول لسقوط النظام البائد عن دعمها لوحدة وإرادة الدولة السورية واحترام إرادة الشعب السوري، لكنها لم تفارق هذا الخط الذي سرعان ما زُحزح يسار الإرادة الشعبية السورية بتلك الرسائل التي بعث بها وزير الخارجية المصري خلال تصريحاته لصحيفة “المصري اليوم” المحلية، والتي ألمح فيها إلى خشيته من تحول سوريا لمركز للتطرف والتشدد، وهي الرسائل التي قُرأت بشكل سلبي حول تعاطي النظام المصري مع سوريا الجديدة.

وفي الوقت الذي امتنع فيه عبد العاطي عن إجراء اتصال – بروتوكولي – بنظيره السوري، أسوة بما فعله حلفاء بلاده من الإماراتيين والسعوديين، بل حتى والأمريكان والأوروبيين، إذ به يفتح خط اتصال دائم مع نظرائه في مصر والأردن والإمارات وروسيا والعراق والجزائر، لمناقشة المشهد السوري وتبعاته، وهي الاتصالات التي أثارت الكثير من الشكوك حول نواياها الحقيقية في ظل التقارير التي تحذر من مخطط إقليمي جديد للانقضاض على الثورة ودحض مكتسباتها، وهو ما عبر عنه صراحة مدير قناة “سكاي نيوز”، الابن المدلل لدى أبناء زايد في أبو ظبي.

اللافت هنا أن البعض يضع الموقف المصري في سلة واحدة مع الموقف الإسرائيلي الإيراني، رغم الفوارق الكبيرة، فالصمت الإيراني والامتناع عن التعامل مع الإدارة السورية الجديدة أمر مبرر في ظل الضربة القوية التي تلقتها طهران بسقوط أحد أهم أذرعها في المنطقة، وجسرها الكبير نحو تعاظم نفوذها الإقليمي، الموقف ذاته على المستوى الإسرائيلي الذي كان يمنحه نظام الأسد الأمان الكافي على الشريط الحدودي في الجولان المحتل، لكن ما مبرر النظام المصري في تلك المقاربة؟ وما الدافع الذي يُبقيه فوق فوهة العزلة والتقزيم، والابتعاد عن الانخراط في إحدى أهم الساحات التي يجب أن يكون للمصريين فيها حضور؟

التعاطي مع الإدارة الجديدة.. مأزق ومقاربة

قبل أقل من شهر تقريبًا لم يدر بخلد أي من صناع القرار في الداخل المصري ولا المقربين منهم من حملة المباخر ومُعدي الدراسات واستطلاعات الرأي وتقديرات المواقف أن تجد القاهرة نفسها في مأزق دبلوماسي كهذا الذي تواجهه اليوم، فهي الآن أمام خيارين أحلاهما مر:

الأول: التعاطي مع الإدارة السورية الجديدة – ولو شكليًا – واحترام إرادة السوريين، أسوة بما فعله حلفاء القاهرة بما فيهم المعارضون للثورة والداعمون للأسد، وهنا قد يجد النظام المصري نفسه سائرًا عكس الاتجاه، فهو الذي بنى شعبيته وشرعيته على استعداء كل ما هو إسلامي، واتخذ من محاربة الإسلاميين وحراكهم سُلمًا نحو ترسيخ جذوره شعبيًا وسياسيًا.

الثاني: عدم التعامل مع سوريا الجديدة، بما يوسع الهوة بين القاهرة ودمشق، وهو ما يعني خسارة الجانب المصري لأحد أهم الأوراق اللوجستية في المنطقة، على المستوى الأمني والسياسي، في ظل العلاقات المعمقة التي تربط بين البلدين وأواصر الصداقة البينية الضاربة في جذور التاريخ والحضارة.

وهربًا من هذا الفخ قد يحاول النظام المصري كسب المزيد من الوقت، عبر سياسة التسويف، لاستجلاء الصورة بشكل أوضح، وحتى تتضح ملامح السلطة الجديدة الحاكمة لسوريا، إذ يرى البعض أن الشرع ورفاقه، الذين تعتبرهم القاهرة كيانات إرهابية، هم سلطة مؤقتة تدير المشهد لحين اختيار سلطة منتخبة للبلاد، وعليه فمن المبكر التعامل معها بشكل مباشر الآن، والانتظار حتى تنكشف الأمور بشكل رسمي ونهائي.

ومن المرجح خلال تلك الفترة أن تكثف مصر وحلفاؤها الإقليميون، بالشراكة مع بعض القوى المتضررة مما حدث في سوريا، من جهودهم ومناقشاتهم واتصالاتهم لضبط بوصلة المشهد السوري قدر الإمكان، وعدم خروجه عن المسار المقبول بالنسبة لهذا المحور الرافض لإنجاح أي ثورة شعبية بالقوة، والمستميت لوأد أي تجربة إسلامية ناجحة.

وحتى ذلك الوقت ستتعامل القاهرة مع الإدارة الجديدة بشيء من الحذر، ليست قطيعة بطبيعة الحال، حتى وإن كان هناك انخراط قهري تفرضه الضرورات الاستراتيجية والمستجدات التي قد تطرح نفسها على الأجواء، فإنه سيكون وفق مقاربات وأدوات تضبط تلك العلاقة في إطار من التفاهمات العامة المشتركة.