يجمع الباحثون على أن “دائرة الحريم” في السراي العثماني أو ما يُعرف بـ”الحرم الهمايوني” هو تقليد أقدم من الدولة العثمانية، والعثمانيون نقلوه من الدول التي سبقتهم كالدولة السلجوقية والغزنوية، لكنهم وضعوا قواعدهم الخاصة التي استمرت لقرون داخل الحرم.

ويرى المؤرخ إسماعيل حقي أوزون تشارشيلي في كتابه “الدولة العثمانية” أن تاريخ نشأة الحرم في السراي لا يُعرف على وجه التحديد، إلا أن أغلب المؤرخين يؤكدون أنه بدأ في السراي العثماني عندما كانت العاصمة إدرنة، لكنه اتخذ حيزًا أكبر بعد نقل عاصمة الإمبراطورية إلى إسطنبول.

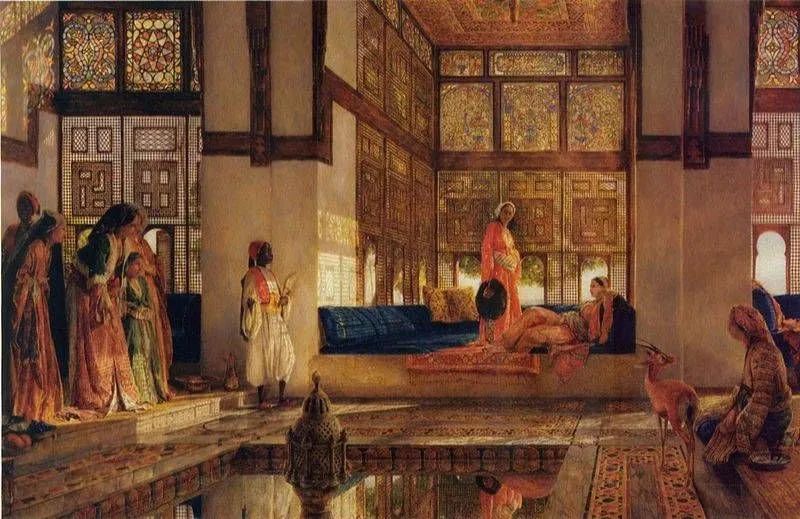

وفي وصف الحرم السلطاني، يذكر المؤرخ أكمل الدين إحسان أوغلو، في كتابة “الدولة العثمانية تاريخ وحضارة”: “يتكون الحرم الهمايوني من عدة إيوانات وممرات وشقق وغرف وعدة مبانٍ للخدمة، وهو مغطى بقباب وعقود، وغُلّفت جدرانه بأثمن أنواع الرخام، وزُيّنت بأنواع الخطوط والكتابات البديعة. وهو منظومة من المباني التي تشكل الدار الخاصة لإقامة السلطان العثماني”.

وفقًا للباحث علي رضا بالامان في بحث له بعنوان “مكانة المرأة في الدولة العثمانية”، فإن غاية العثمانيين من إنشاء جناح الحرم هو حماية الحياة الخاصة للعائلة الحاكمة ونساء السراي

ويضيف أوغلو “واسم الحرم يطلق على القسم المخصص لعائلة السلطان والنسوة اللائي يقمن على خدمته. وسيد هذا المكان هو السلطان، ولهذا فإن تسلسل المراتب وأوضاع المباني القائمة وأثاثها والمسافات الواقعة بينها، قد تحددت كلها على أساس دائرة السلطان، ولذلك نرى أن دوائر إقامة والدة السلطان والخاصكية (زوجاته) والأمراء والأميرات والجواري، كانت تأخذ مكانها داخل الحريم ضمن ترتيب محدد”.

ووفقًا للباحث علي رضا بالامان في بحث له بعنوان “مكانة المرأة في الدولة العثمانية”، فإن غاية العثمانيين من إنشاء جناح الحرم هو حماية الحياة الخاصة للعائلة الحاكمة ونساء السراي، ويذكر الباحث أحمد أكا جوندوز في بحثه “الحرم في الدولة العثمانية” أنه عندما نذكر كلمة “حرم” فأول ما يتبادر إلى الذهن هو سراي طوب كابي.

ويرجع جوندوز سبب ذلك إلى أن عائلة السلطان كانت تقيم في سراي إدرنة حتى بعد نقل العاصمة إلى إسطنبول، حتى عهد السلطان مراد الثالث، حيث أصبحت العائلة تقيم في طوب كابي مع السلطان في إسطنبول، وهو ما أدى إلى ازدهار الحرم وتوسعته، وهو ما أكسب بدوره المرأة صلاحيات سياسية تدريجيًا.

وبحسب الباحث تشاغان أولوسوي في كتابه “الحرم”، فإن الحرم العثماني كان ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول، قسم الخصيان الذين يقيمون في مدخل الحرم ويُمنع وجود الجواري في هذا القسم، والقسم الثاني هو قسم الجاريات اللواتي يخدمن في الحرم، والقسم الثالث هو الخاص بعائلة السلطان والخدم الخاص بهم. وكانت الشخصية الأكثر تأثيرًا في الحرم هي والدة السلطان المسؤولة عن إدارة الحرم وتقيم في الجناح الأكبر في الحرم، وهناك مجموعة خاصة من الجاريات في خدمتها.

وفقًا للباحث أولوسوي في كتابه حول الحرم، فإن الشخصية الأهم وصاحبة النفوذ الأقوى في الحرم بعد والدة السلطان، هي “خاصكي سلطان”، وهنّ الجاريات اللواتي أنجبن من السلطان، ويخصص لكل واحدة منهن جناح

ويذكر إحسان أوغلو، في الكتاب المشار إليه سابقًا، أن السلطانة التي يعتلي ابنها العرش، كانت تنتقل إلى سراي طوب كابي في موكب ضخم يُعرف بـ”والدة آلاي”، وكان “آغا باب السعادة” هو المسؤول عن أكور السلطانة الوالدة خارج القصر، وكانت تحظى باحترام كل من في الحرم وعلى رأسهم السلطان نفسه والعلماء ورجال الدولة، ومنهنّ من استخدمن نفوذهن واتجهن إلى الخوض في السياسة، وأعظم مثال على ذلك، السلطانة كوسم زوجة السلطان أحمد الأول ووالدة السلطان محمد الرابع.

ووفقًا للباحث أولوسوي في كتابه حول الحرم، فإن الشخصية الأهم وصاحبة النفوذ الأقوى في الحرم بعد والدة السلطان، هي “خاصكي سلطان”، وهنّ الجاريات اللواتي أنجبن من السلطان، ويخصص لكل واحدة منهن جناح، وكان السلاطين الأوائل يتزوجون من بنات حكام الإمارات المحيطة بهم، وقد ساهمت هذه الزيحات في تدعيم أسس الدولة العثمانية.

كانت زوجة السلطان تشرف على تربية أبنائها بنفسها إلى جانب رعاية الجواري، وكان الأمراء والأميرات يقيمون حتى عمر الثامنة مع أمهاتهم ثم ينتقلون إلى جناح خاص بهم، ومثلما لعبت والدة السلطان أدوارًا سياسيةً أحيانًا، فهناك العديد من النماذج لزوجات سلاطين تدخلنّ في أمور الدولة بشكل كبير، ولعل المثال الأبرز في هذا السياق، هو السلطانة حُرّم زوجة السلطان سليمان القانوني.

أما عن الجواري، فإن الباحث أردوغان توكماكتشي أوغلو يؤكد في بحث بعنوان “تيار المرأة في العصر العثماني”، أنهم كانوا يهتمون بتعليم الجواري بمجرد وصولهم إلى السراي، أصول الدين وقراءة القرآن والآداب العامة للحرم، وبحسب موهبة كل واحدة منهن، تذهب لتلقي بعض دروس الموسيقى أو الخياطة أو الخط أو التذهيب.

تذكر الباحثة ميرال ألتنداغ في بحثها “المرأة في الدولة العثمانية”، أن رجال الحرم كان يتم جمعهم من السودان والحبشة ومصر في طفولتهم، ويتم الاعتناء بتربيتهم وتلقينهم دروسًا خاصة ثم يُرسلون إلى السراي

وفي كتابه “حياة الحرم” يذكر المؤرخ ضياء شاكر أن الجارية التي تأتي حديثًا إلى السراي، كان يطلق عليها “أعجمي”، والجواري غالبًا ما كنّ يأتين من خارج إسطنبول، إما كأسرى حرب أو كهدايا للسلطان من ملوك الإمبراطوريات الأخرى، وغالبا لم يكونوا يأتون بجارية تركية أو عربية أو حبشية إلى الحرم.

ويذكر المؤرخ نفسه أنه كان يتم تخصيص أمهر الجواري لخدمة والدة السلطان و”حسكي سلطان” والأمراء، وكان يطلق على هذه الجارية “كَلْفَة”، ويطلق على الجارية المسؤولة عن كل الجواري في الحرم “خزينة دار”، وكان يختارها السلطان وتقوم أيضًا بخدمته، وكانت الخزينة دار هي التي تقوم بترتيب جميع شؤون الحرم، وتعليم الجواري اللواتي أتين حديثًا قواعد الحرم.

وتذكر الباحثة ميرال ألتنداغ في بحثها “المرأة في الدولة العثمانية”، أن رجال الحرم كان يتم جمعهم من السودان والحبشة ومصر في طفولتهم، ويتم الاعتناء بتربيتهم وتلقينهم دروسًا خاصة ثم يُرسلون إلى السراي، وكان قسم منهم يعمل خارج الحرم، والقسم الآخر هم من الخصيان ويعملون داخل الحرم، ووفقًا لأكا جوندوز في بحثه سالف الذكر، فإن أفضل هؤلاء الرجال من القسم الأول، كان يطلق عليهم “أغا الفتيات” أو “رئيس مصاحب”، وكانوا يتزوجون أحيانًا من جواري الحرم، وهو ما يُكسب هذه الزيحات أبعادًا سياسية.

استمر وجود الحرم السلطاني في سراي تشيران ودولمة باهتشي ويلديز، كما ذكر الباحث أيجون أولجان في بحثه عن قصر “دولمة باهتشي”، ولكن بشكل أصغر قياسًا بما كان عليه في سراي طوب كابي، وتغير شكل الحرم في هذه السرايات بعد ذلك، كما تغيرت أيضًا بعض القواعد المتبعة داخله، إلا أن والدة السلطان هي التي استمرت في إدارة الحرم حتى سقوط الدولة.

وأخيرًا، فجدير بالذكر الإشارة إلى أن النظرة الاستشراقية طالت “الحرم الهمايوني” بشكل كبير، من خلال كتابات بعض المستشرقين أو حتى من المتأثرين بكتاباتهم في العالم التركي والعربي أيضًا، بشأن حياة السلاطين الغارقة في الملذات بين جواري الحرم، وفي المقابل هناك رؤية أخرى تتناول حياة سلاطين بني عثمان بشيء من التقديس، وكلا الرؤيتين بحاجة إلى إعادة نظر.