بعد بضعة أيام من تحرير مدينة حلب، زفت إدارة العمليات العسكرية نبأ تحرير مدينة حماة يوم الخميس 5 ديسمبر/كانون الأول 2024 بعد معارك واشتباكات عنيفة مع قوات النظام البائد، وسرعان ما حُرر المعتقلين من السجن المركزي وفتح الطريق لتحرير حمص ودمشق.

كان لتحرير حماة رمزية وطعم مختلف عن تحرير باقي المدن السورية، وهو ما ظهر بشكل واضح في تفاعلات السوريين الذي شعروا وكأنهم يعيشون تاريخهم من جديد، وعاد السرد التاريخي الذي كان سائدًا أثناء انتفاضات أواخر السبعينيات في أذهان العديد منهم.

نزل الحمويين إلى شوارعهم للاحتفال بما أطلقوا عليه “فرحة العمر”، ورفعوا لافتات كبيرة كتب عليها: “عاد الحق لأصحابه، احترق الأسد وبقي البلد، ويا حماة لبيكي.. ما ننسى ماضيكي”، كما حملت تصريحات قادة الفصائل رمزية مختلفة عن تحرير أي مدينة سورية، ففي مقطع فيديو، قال أحمد الشرع إن المجاهدين دخلوا مدينة حماة لتطهير ذلك الجرح الذي استمر 40 عامًا، في إشارة إلى مذبحة 1982.

فيما عبر المتحدث باسم إدارة العلميات العسكرية المقدم حسن عبد الغني والمنحدر من حماة عن مشاعر الاستمرارية التاريخية بين الانتفاضات السورية، وبدت مذبحة حماة 1982 حاضرة بقوة في خطابه يوم التحرير، وهو ما عبر عنه بقوله: “حماة الفداء دخلها حافظ الأسد بالدبابات وسلبها من أهلها، واليوم دخلناها بالدبابات ونعيدها لأهلها”.

ولأول مرة وبعد 43 عامًا من الصمت، خرج أهل حماة بشكل علني ودون خوف يروون مأساتهم ويكشفون جراحهم ويحيون ذكرى مجزرة الثمانينيات في قلب مدينتهم جنبًا إلى جنب مع قوات من وزارة الدفاع السورية في مشهد مهيب.

في الواقع، تتمتع المدن بديناميكيتها الخاصة، تساعدها الجغرافيا والاقتصاد والثقافة والدين، وحماة على وجه الخصوص، عاشت تطورات وجروح تاريخية أثرت عليها بشكل مستمر.

ورغم أن حماة لم تنعم تاريخيًا بالهدوء طويلًا، لكنها خلقت لتكبر مع الزمن، ورغم مآسيها القاسية، ستنهض مرة أخرى وستنعم بثروتها التي حباها الله، وهناك دروس تاريخية وبشائر عدة على نهوض حماة بعد كبوتها.

في هذا التقرير سنولي اهتمامًا خاصًا للظروف التاريخية والسياسية المعقدة التي عاشتها حماة، محاولين الإضاءة على تاريخها العريق والديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية التي عاشها أهل المدينة.

مشهد متحرك

على بعد 210 كيلومترات من شمال دمشق، و75 كيلومترًا شرق ساحل البحر الأبيض المتوسط، تقع مدينة حماة وسط سوريا وعند أطول أنهارها، نهر العاصي، ويتميز موقعها في الوصل بين شمال سوريا وجنوبها، ومناطق الداخل والساحل.

حماة منطقة ذات أهمية استراتيجية وحضارية، وحسب ما ذكر الصابوني، مؤرخ حماة، فإن المدينة تُعدّ واحدة من أعرق وأقدم المدن المكتظة بالسكان في العالم. وبعد أن كانت تحت حكم الكنعانيين، والسومريين، والآراميين، والحثيين، والآشوريين، والفرس، واليونانيين، والبطالمة، والمصريين، والرومان، حُكمت حماة من قبل الخلفاء الأمويين في دمشق، بعدما دخلت القوات الإسلامية، بقيادة أبي عبيدة بن الجراح، حماة في عام 639م، وأصبحت جزءًا إداريًا من حمص.

ورغم أن نهاية الحكم البيزنطي المسيحي كانت بمثابة شرخ سياسي، إلا أن بداية العهد الإسلامي لم تشكل صدمة لحياة الحمويين، فقد كان “العرب الجدد” أقرب إليهم في كثير من النواحي من الحكام البيزنطيين. وفي غضون فترة قصيرة نسبيًا من الزمن، تخلى الحمويون عن اللغة الآرامية وتبنوا اللغة العربية، كما قبلت الأغلبية الإسلام أيضًا، وضمن التسامح الإسلامي استمرار المسيحية في الظهور علنًا وعلى نطاق واسع.

لكن، على النقيض من حمص المجاورة لحماة، لم تكن الأخيرة موقعًا لمعركة كبرى بين المسلمين الأوائل والبيزنطيين، ولم تشهد نظيرًا للأضرحة الإسلامية التي بُنيت حول قبر الفاتح العربي لسوريا، خالد بن الوليد، في حمص، وصحابة النبي الذين ساروا معه شمالًا. وبالتالي، لم تكتسب بريقًا مماثلًا في التأريخ خلال الفترة الإسلامية المبكرة.

بعد عام 750م حكم حماة الخلفاء العباسيون من بغداد، وكانت الحدود البيزنطية قريبة، والحروب والمناوشات متكررة. وفي عهد الخليفة المعتضد، كانت حماة مدينة تجارية كبيرة محاطة بأسوار، مع ذلك احتلها القرامطة عام 904م بقيادة أبي شامة وارتكبوا أبشع المذابح فيها، حتى أرسل الخليفة العباسي جيشًا هزم القرامطة في حماة وأنهى هيمنتهم على الصحراء السورية.

تناوبت الإدارات السياسية على حماة، فبعد أن حكمها الطولونيون، استولى الحمدانيون، بقيادة سيف الدولة، على حمص وحماة عام 945. وكانت السنوات التالية مظلمة في تاريخ حماة، حيث أغار البيزنطيون، بقيادة الإمبراطور نقفور فوقاس، على المدينة في عام 968، وأحرقوا المسجد الكبير. وبحلول القرن الحادي عشر، غزا الفاطميون شمال سوريا بالكامل، ووقعت حماة تحت سيطرتهم.

انتزع السلاجقة حماة من الفاطميين، ثم استولى الصليبي تانكرد على حماة في عام 1108، ولكن في عام 1114 خسرها الصليبيون نهائيًا أمام السلاجقة في عهد طغتكين، والواقع أن ظهور الحروب الصليبية في القرنين الحادي عشر والثالث عشر اكسب حماة أهمية قصوى في تلك الفترة.

ولاحظ الجغرافي الفارسي ناصر خسرو الذي زار حماة في عام 1047 أنها مكتظة بالسكان، لقد أصبحت المدينة معقلًا للمسلمين الذين واجهوا إمارات الفرنجة على طول الساحل السوري، كما كانت حماة خط الدفاع الأول ضد طائفة الإسماعيلية في بلاد الشام.

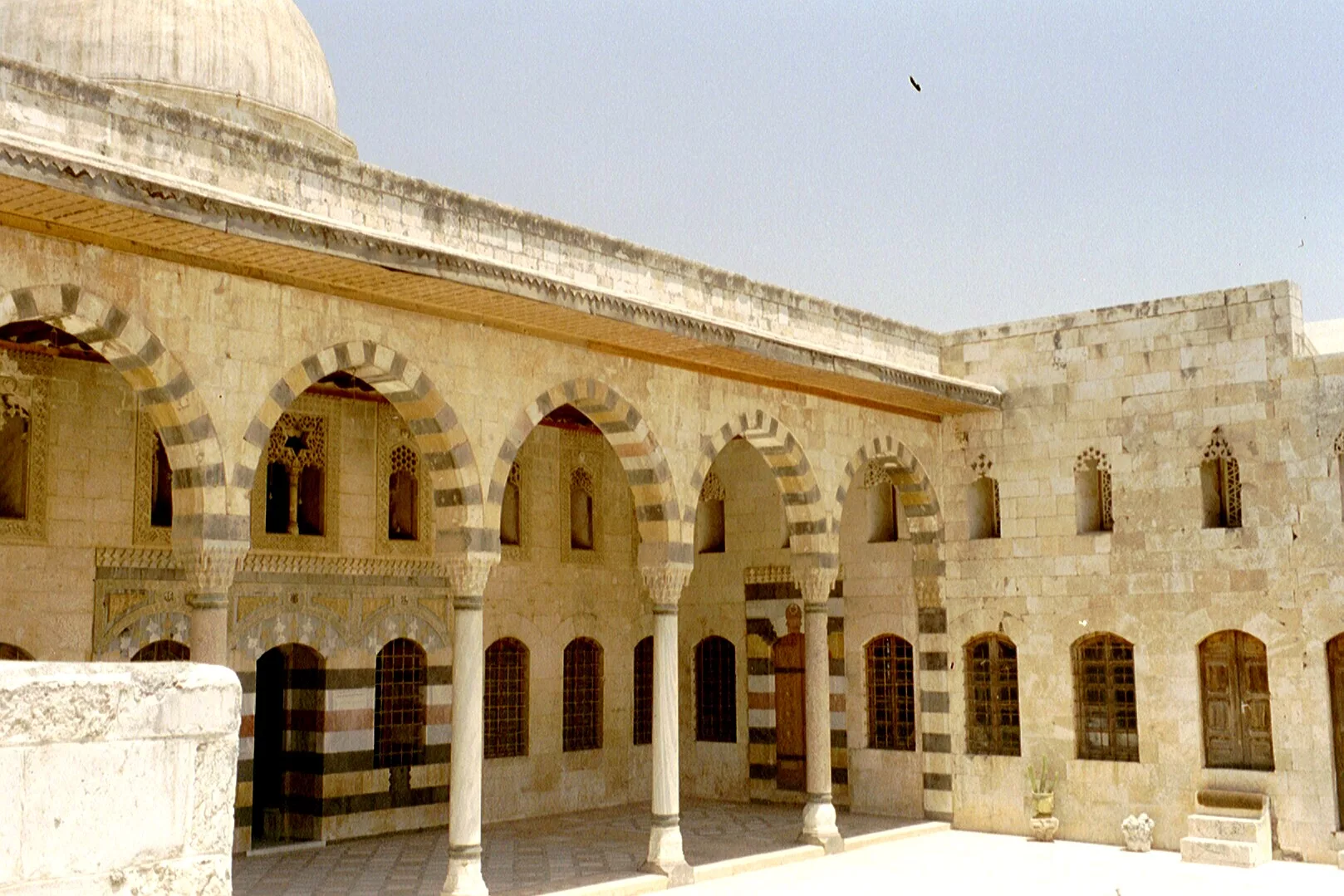

وبعد أن عزز السلطان نور الدين زنكي حكمه في دمشق، حرص على ضم حماة نظرًا لأهمية موقعها، وبنى فيها بيمارستانًا ومسجدًا حمل اسمه، ولا يزال معلمًا بارزًا حتى يومنا هذا. وقام نور الدين بإصلاحات عدة في حماة وعالج الأضرار التي لحقت بالمدينة بسبب الزلزال العظيم الذي ضربها في عام 1157.

في عام 1175، استولى صلاح الدين على حماة من الزنكيين، وسلم المدينة لابن أخيه المظفر عمر، وأسس أحفاد صلاح الدين سلالة حكمت حماة حتى عام 1342. وكان أعظم هؤلاء الأيوبيين وأكثرهم أثرًا المؤلف والمؤرخ الشهير أبي الفداء، الذي حكم حماة من عام 1310 إلى عام 1332.

وفي كتابه تقويم البلدان وصف أبو الفداء مدينته بأنها أجمل وأنزه البلاد الشامية، كما أظهر حبه لحماة واعتزازه بالإسلام والعرب، وكان أيضًا على دراية جيدة بالعديد من المجالات كعلم النبات والمواد الطبية، ويجمع المؤرخون على حسن حكمه وتميزه العسكري الكبير في مجال الحرب، لذا تم تخليد عهده باعتباره العصر الذهبي لحماة وأصبحت المدينة تقترن باسمه.

في الواقع، ازدهرت حماة ثقافيًا وتجاريًا وعاشت نهضة علمية في ظل سلالة الأيوبيين، كما نمت علاقتها مع المراكز العلمية في العالم الإسلامي، والحقيقة أن العلماء الحمويين لهم إسهامات بارزة في الحضارة الإسلامية.

في عام 1185 أثناء رحلته إلى حماة ومكوثه فيها بضعة أيام، أشاد الرحالة ابن جبير الأندلسي، بقصور وأسواق ومساجد ومدارس حماة ووفرة كل شيء فيها، وأعطانا وصفًا طويلًا عن عراقة الحياة في حماة. كذلك في نفس الفترة وصف المؤرخ الحلبي “ابن العديم” حماة بأنها “بلدة حسنة نضرة حلوة خضرة، وأهلها خيرة أبرار”.

أما الجغرافي “ياقوت الحموي” الذي ولد في حماة في القرن الثالث عشر، يصف سحر مدينته في كتابه معجم البلدان ويخبرنا أنها كثيرةُ الخيرات رخيصة الأسعار، واسعة الرُّقعة حفِلة الأسواق، محاطة بسور محكم.

ورغم أن حماة تعرضت في عام 1260 للنهب من قبل المغول قبل أن يهُزموا في نفس العام على يد المماليك، لكن الرَّحَّالة ابن بطوطة الذي زار حماة في عام 1335 تغنى في كتابه تحفة النُّظَّار، بكثرة ببساتين حماة وآثارها الكلاسيكية وعظمة أسواقها المتخصصة.

ومن المهم لفت الانتباه إلى الدور الذي لعبته القوات الحموية في مواجهة الصليبيين والمغول، ففي معركة عين جالوت، شكل أهل حماة قوة رئيسية داخل صفوف المماليك، وفي وقت لاحق، قاتلت نفس فرق حماة إلى جانب بيبرس ضد المغول والصليبيين وحلفائهم الأرمن، ولعبوا في النهاية دورًا محوريًا في استعادة عكا من الصليبيين في عام 1291.

بعد وفاة أبي الفداء، خلفه ابنه الأفضل محمد، لكنه لم يكن بنفس كفاءة والده، وسرعان ما انهى المماليك سلالة الأيوبيين ووضعوا حماة تحت حكمهم المباشر منذ عام 1342. وفي أواخر القرن الرابع عشر، عانت حماة من الدمار على يد تيمورلنك قبل أن تعود مرة أخرى إلى حكم المماليك والذي استمر حتى مجيء العثمانيين في عام 1517 بعد أن هزموا المماليك في معركة مرج دابق بالقرب من حلب.

وعلى مدار تلك الفترة الطويلة، تأثر اقتصاد حماة بكل هذه الأوضاع السياسية، فتارة يزدهر وينهض، وتارة يتدنى ويضعف، لكن الضعف اقترن بفترات الحروب والصراعات أو خلال الزلازل والآفات التي كانت تفتك بالأراضي الزراعية.

حماة العثمانية: العهد الذهبي

رحب أهل حماة الذين استشاطوا غضبًا من الضرائب المفرطة والفوضى التي فرضها المماليك بالغزو العثماني، وكان القرن الأول من حكم العثمانيين جيدًا بالنسبة لحماة، فقد دمجت المدينة في هيكل سياسي واقتصادي واسع، وتزايد عمرانها واتسعت مساحتها ونمت تجارتها الإقليمية، وعاشت في رفاهية خلال القرنين السادس والسابع عشر.

في الواقع، أصبحت حماة محطة عبور للقوافل التجارية، فقد كانت المدينة مرتبطة بالبحر عبر ميناء طرابلس، وحمص ودمشق في الجنوب، وحلب في الشمال، كذلك بسبب موقعها ربطت حماة الأناضول بالأماكن المقدسة في الحجاز.

وكما يتضح من كتابات المؤرخ الملحي الصابوني، شكلت الزراعة عماد الحياة الاقتصادية في حماة طيلة العهد العثماني، وساهمت الفوائض الزراعية في حماة والتجارة التي تولدت بسبب قوافل الحج في نمو المدينة.

اشتهرت حماة بمجموعة متنوعة من الصناعات والحرف، أبرزها صناعة البارود وهي أهم صناعة في المدينة خلال القرن الثامن عشر، وبلغ عدد الحرف في حماة في القرن التاسع عشر خمسين حرفة على الأقل، لكن صناعة وتجارة النسيج بأشكالها المختلفة طغت على كل الصناعات الأخرى، وقد تمتعت منسوجات حماة بشهرة عالمية وصدرت كميات كبيرة من أقمشتها إلى الأسواق الإقليمية والأوروبية عبر طرابلس.

كما كان التجار الأوروبيون نشطين في حماة خلال القرنين الثامن والتاسع عشر، وتشير الوثائق المحلية إليهم باسم “طائفة الإفرنج”، وهؤلاء الفرنجة يتألفون من جنسيات أوروبية مختلفة، وكانوا مهتمين في المقام الأول بشراء منسوجات حماة.

في مطلع القرن الثامن عشر لم تختلف حماة كثيرًا عن السابق، فقد وصفها المؤرخ “ابن كنان الصالحي” بأنها مدينة عظيمة البناء لها سور جليل، وبها القصور الملكية والدور الأنيقة والجوامع والمدارس والأسواق التي لا يعدم منها نوع.

وادعى الرحالة العثماني أوليا جلبي الذي زار حماة عام 1671 أثناء رحلته إلى الحج، أن المدينة مليئة بالجوامع والحمامات والقصور الفخمة، ويظهر من كتاباته أن أهل حماة كانوا مكتفين ذاتيًا وقادرين على العيش بشكل مستقل.

وحتى عام 1725 كانت حماة تابعة إداريًا لمقاطعة طرابلس الساحلية، ولكنها بعد ذلك ألحقت بدمشق أو ولاية الشام، وكما هو الحال في المدن السورية الأخرى، هيمنت العائلات السنية المرموقة في حماة على المناصب الدينية والقضائية والاقتصادية فيها.

منذ القرن السابع عشر، نشأت في حماة سلالات محلية حاكمة، أبرزها آل العظم الذين حكموا دمشق أيضًا، وأقاموا مساكن فخمة في حماة، بما في ذلك قصر العظم وخان أسعد باشا الذي حكم حماة، وفي العقود التالية، استمر أحفاد وأقارب العظم في احتلال مكانة بارزة في المجتمع الحموي.

في القرن الثامن عشر هيمنت ثلاث عائلات على مجتمع حماة، العظم والكيلاني والعلواني، إضافة إلى عائلات أخرى، أهمها عائلتا الشرابي والحوراني. كما اندمجت العائلات من أصل تركي وكردي مثل العظم والطيفور والبرازي في المجتمع العربي في حماة.

هذه العائلات شكلت اللبنات الأساسية في مجتمع حماة، ونشأ تقسيم وظيفي للعمل بينهم، حيث انشغلت عائلات كالعظم بالأمور الأمنية والعسكرية، في حين هيمنت عائلات الأشراف على التجارة والإنتاج الحرفي.

لكن من بين كل عائلات حماة، كان آل كيلاني وآل علواني من أنجح عائلات المدينة، وشغل أفراد هاتين العائلتين مناصب بارزة في الإدارات الدينية والمدنية والقضائية في حماة حتى أوائل القرن العشرين.

وفي أحيان كثيرة تفوق الكيلانيون على آل علواني، إذ احتلوا أعلى مكانة دينية وتركوا بصمة واضحة على المدينة لدرجة أن هناك مساكن فخمة تابعة لعائلة الكيلاني، وحي كامل عُرف باسم الكيلانية، ما يعكس البصمة التي تركتها هذه العائلة على المدينة. كما كان التصوف مظهرًا سائدًا وجزءاً مهمًا من توطيد أو تأكيد سلطة العائلات المرموقة.

أما التركيبة السكانية لأهل حماة، فقد كان التنوع العرقي غالب عليها، ومنذ الفتح الإسلامي لبلاد الشام، ظل العنصر العربي هو السائد في حماة. وفي وقت كانت فيه كل المدن الأوروبية تقريبًا تهمش الأقليات الدينية، امتاز مجتمع حماة بالتسامح الديني وعاشت الطوائف في هدوء.

لم يتعكر صفو العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في حماه، كان للمسيحيين حي عرف بحي النصارى، لكن هذا الحي لم يكن مغلقًا، فقد عاش إلى جانبهم الكثير من المسلمين، وأقام عدد أكبر من النصارى في باقي أحياء المسلمين. وتشير العديد من الوثائق إلى المسلمون والمسيحيون في حماة كانوا يتبادلون التهاني في الأفراح والأحزان.

الحكم المصري لحماة

كما وثق مؤرخ حماة الصابوني، فقد أثرت الأزمات العامة التي هزت الأراضي السورية في أواخر القرن الثامن عشر على حماة، إذ تسببت حالة انعدام الأمن على طرق التجارة، وهجرة بدو عنزة شمالًا من شبه الجزيرة العربية، وكثرة النفقات العسكرية الناجمة عن الحروب مع جيش نابليون بونابرت، في إحداث صعوبات كبيرة لشعب حماة.

ويشير الصابوني، إلى أن أعداد سكان حماة كانت تتقلب أحيانًا بشكل خطير، ففي العقود الأولى من القرن التاسع عشر، انخفض عدد سكان المدينة بسبب تفشي الطاعون الذي أعقبه غزو الجراد، ومات ما يصل إلى نصف سكان حماة في عام 1826، واستمر العديد من أهل المدينة في الذهاب إلى دمشق وحلب وحمص وطرابلس، ما أدى إلى تقلص حماة حتى أصبحت أشبه بقرية، ثم جاء إبراهيم باشا بجيشه إلى بلاد الشام فتضاعفت مصائب حماة.

لقد كان غزو سوريا من قبل جيش محمد علي باشا وابنه إبراهيم إيذانًا بظهور فترة جديدة في حياة المدينة، ولم يكتف النظام المصري بفرض المزيد من الضرائب على أهل حماة، بل تدخل في عمليات الإنتاج، وفرض التجنيد العسكري، كما حاول فرض المساواة المدنية والاجتماعية بين المسلمين والمسيحيين واليهود.

مما أزعج التوازنات المجتمعية العريقة في المدنية، وبالنسبة للعديد من سكان حماة، كانت سنوات الحكم المصري تُعتبر مظلمة في تاريخ المدينة، ويتذكروها باعتبارها فترة من القمع الشديد، ويقدِّم المؤرخ المحلي لحماة الصابوني وصفًا مفصلًا في كتاباته في أوائل القرن العشرين عن الطريقة القاسية التي عامل بها إبراهيم باشا أهل حماة، كما عزا الصابوني إخلاء ما تبقى من سكان المدينة إلى حكم إبراهيم القاسي.

لكن الصابوني يواصل القول إن عدد سكان حماة استأنف نموه بعد نهاية الحكم المصري، وكان هذا النمو واضحًا بشكل خاص على الضفة اليمنى لنهر العاصي. وعاشت المدينة فترة من النمو والازدهار النسبي في الثلثين الأخيرين من القرن التاسع عشر. ويشير الصابوني إلى أن عدد سكان المناطق الحضرية في حماة أواخر الحكم العثماني بلغ 40 ألف نسمة، وعدد سكان المناطق الريفية بلغ 29,300 نسمة.

واستمد هذه الأرقام من تعداد النفوس العثماني، ولكن الصابوني حذر من أن القرويين الذين لا يثقون في الحكومة سعوا إلى إخفاء أنفسهم عن القائمين على التعداد. ويضيف الصابوني أن البدو الذين يعيشون في المناطق الريفية لم يتم إحصاؤهم على الإطلاق.

وعندما عادت حماة إلى الحكم العثماني في عام 1840، اتبعت الإدارة العثمانية الخط الرئيسي الذي اتبعه محمد علي، وتحول نمط الدولة العثمانية إلى شبه استعماري تحت مسمى “التنظيمات”، برنامج الإصلاح العثماني.

فبعد صدور قانون الولاية العثماني في عام 1864، أصبحت مدينة حماة سنجق تابع لولاية الشام، وتم تشكيل إدارات جديدة في حماة، أهمها المجلس الاستشاري لحماة، إلا أن الإفادة الكاملة من هذه الإصلاحات كانت ناقصة، فقد سيطرت عائلات معينة على أغلب الإدارات، فمن بين الأفراد العشرة في المجلس الاستشاري لحماة، كان أربعة منهم إشرافًا، الشيخ مصطفى العلواني وثلاثة من الكيلانيين.

الاستقلال وبداية الصراع مع البعث

خلال القرن التاسع عشر وبداية العشرين، اندمجت حماة في اقتصاد عالمي أوروبي، وتوسعت تجارتها لدرجة أن فرنسا عينت قنصلا لها في حماة عام 1853. وشجع التحسن في الاتصالات عن طريق السكك الحديدية في نمو حماة اقتصاديًا رغم أنها واجهت منافسة شديدة من المنتجات المصنعة في أوروبا، لكن تكيف الحرفيون في حماة مع التغيرات الاقتصادية.

وحتى بداية القرن العشرين، كان بحماة 32 خانًا استخدم معظمها لتخزين وتوزيع البذور والقطن والصوف والسلع الأخرى. كما تميزت المدينة بظهور أحياء جديدة مثل الحميدية، وتوسعت غربًا في اتجاه خط السكة الحديدية الذي افتتح عام 1902. ويمكن الاطلاع على قائمة الأحياء التي ذكرها مؤرخ حماة الشيخ أحمد الصابوني في أوائل القرن العشرين، وتقدم دليلًا على الثروة النسبية للأحياء المختلفة.

وقبل هزيمة الدولة العثمانية، مرت حماة بمرحلة انتقالية مهمة، فالتطورات والأحداث التي شهدتها الدولة العثمانية في فترتها الأخيرة، أثرت بشدة على مجتمع حماة، وأوجدت حركة تفاعل في المدينة، ومهدت إلى تبلور جديد للمجتمع الحموي، فظهرت تيارات وطرق جديدة في الحياة والتفكير.

وأثناء الحرب العالمية الأولى، نجت حماة من معظم المعارك التي شهدتها هذه الحرب، وانتهى الحكم العثماني بحلول خريف عام 1918، وساعدت القوات العربية بقيادة الأمير فيصل، الجيش البريطاني المتقدم، وفي عام 1916 بدأوا ثورة ضد الدولة العثمانية. كانت حماة أكثر تأييدًا للعثمانيين وأقل تعاطفًا مع الثورة العربية، واكتسبت صورتها كأكثر مدينة محافظة في سوريا.

وتكشف السجلات التي جمعها الصابوني في أواخر العهد العثماني الكثير عن العلاقات الريفية والحضرية والعادات والقيم العائلية المقبولة على نطاق واسع بين الطبقات الاجتماعية، إن حماة لديها شعورًا قويًا بالهوية المحلية وتسعى إلى البقاء وفية لتراثها، لذا كانت محصنة أمام التأثيرات الخارجية وأقل تأثرًا من جارتها حمص بتيارات الحداثة، وأثر هذا الإرث على حماة في فترة الاستقلال وما تلاها.

في 23 يوليو/تموز 1920، دخلت القوات الفرنسية حماة، وانعكس استياء أهلها في تمردهم المعادي للفرنسيين، فقد واجهت الزعامات المحلية لحماة سلطات الانتداب الفرنسي وجهًا لوجه في أكثر من مرة، وانتفضت المدينة في عام 1925 بقيادة فوزي القاوقجي، وقاومت بنجاح الاستعمار الفرنسي.

ومع توسع نظام التعليم في حماة والانتشار المصاحب للصحافة، انتشر الوعي السياسي بين الطبقات الدنيا، وفي خمسينيات القرن العشرين ازدهرت المدينة بفضل وجود العديد من المصلحين الحمويين واشتهر الكثير من علمائها.

في عام 1946 حصلت سوريا على استقلالها الكامل عن فرنسا وأصبحت حماة جزءاً من الجمهورية السورية المستقلة، لكن سرعان ما اندلعت صراعات سياسية بين نخبة حماة والنظام منذ أوائل الخمسينيات في أعقاب المناقشات الدستورية حول دور الدين في المجتمع، لكن لم يتسع الصدع القائم إلا بوصول النظام البعث إلى السلطة في عام 1963.

ومنذ ذلك الوقت، شعر العديد من الحمويين أنهم أصبحوا هدفًا للنظام، وازداد قلقهم من وضع مؤسسات الوقف تحت سيطرة الحكومة وحظر التدريس الديني خارج المساجد، ولم تكن هناك حاجة إلا إلى شرارة لإشعال الموقف.

وبالفعل بدأت الاضطرابات في وقت مبكر من شهر إبريل/نيسان 1964 وثارت القوى المحافظة مع أئمة المساجد الذين انتقدوا بشدة سياسات البعث. وبعد موافقة الشيخ محمد الحامد من منبره في جامع السلطان، انتشرت الاحتجاجات في الشوارع تطالب بإقصاء حزب البعث.

أرسلت الحكومة الجديدة في دمشق الدبابات والقوات إلى أحياء حماة لقمع انتفاضتها بوحشية شديدة، وقصفت القوات مسجد السلطان، وهو ما شكل موجة غير مسبوقة من الغضب بين أبناء الطائفة السنية في حماة.

حتى ذلك الوقت، كان حزب البعث لا يزال متأثرًا بمؤسسيه التاريخيين، ولكن مع تغير ميزان القوى داخل الجيش لصالح الأقليات، تغير أيضًا توجه النظام السوري. وبلغ ذروته في انقلاب صلاح جديد في فبراير/شباط 1966، وبدأ الناس يشيرون إلى النظام باعتباره “البعث الجديد”.

الأسد وذبح المدينة

عندما صعد البعث إلى السلطة بعد الثامن من مارس/آذار 1963، كانت حماة إضافة إلى أنها مدينة زراعية ولديها وفرة من الثروة الحيوانية، مركزًا للتصنيع أيضًا، ولذا كان البعث بمثابة ناقوس الموت لنخبة حماة وشهدت الأسر الحموية العريقة منذ العهد العثماني انخفاضًا كبيرًا في نفوذهم بسبب السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تبناها النظام حتى عام 1970.

وبعد خمسة انقلابات في الستينيات، سيطر حافظ الأسد على السلطة منذ عام 1970، وبرزت حماة مرة أخرى كرأس المقاومة ضد نظام الأسد، ولم يكن أي مكان أكثر أهمية لمعارضة الأسد من حماة، المدينة التي همشت سياسيًا واقتصاديًا وجمعت العديد من المظالم الاجتماعية.

وفي 1982 أرسل النظام قوات إلى المدينة بقيادة العقيد رفعت الأسد الشقيق الأصغر لحافظ الأسد، ولمدة 27 يوما تعرضت حماة للقصف بالطائرات والمدفعية والدبابات، وهُدمت مناطق كبيرة بالديناميت والجرافات وسُوِيت المباني التراثية بالأرض.

تحولت ألف سنة من الحضارة إلى حطام في بضعة أسابيع، ووفقًا لباتريك سيل كاتب السيرة الذاتية البريطاني المفضل لدى حافظ الأسد، تم هدم ثلث المدينة التاريخية وأُعيد تشكيل حماة بأكملها على نطاق واسع.

فضلًا عن التكلفة البشرية الهائلة التي تكبدها أبناء المدينة، والتي لم تُعرف قط حصيلتها رسميًا حتى الآن. لقد كانت الشوارع مليئة بجثث المدنيين، حتى النساء والأطفال، وبعض التقديرات تشير إلى أن أكثر من 40 ألفا لقوا حتفهم على أيدي قوات النخبة السورية التي كانت تتألف في أغلبها من العلويين.

كما فقدت المدينة خيرة من علمائها ونخبتها، كثير من علماء وشخصيات حماة الذين تم اعتقالهم في عام 1982 لم يعرف مصيرهم حتى الآن، ولذا فإن عواقب هذه المذبحة لا تزال محسوسة إلى اليوم.

ورغم أن النظام أراد أن تكون المذبحة بمثابة تعزيز لحكمه الوحشي، لكنها غذت مشاعر الظلم في قلوب وعقول كثير من السوريين، وأحدثت صدى في الثورة السورية، حتى أن الانتفاضات التي بدأت في مارس/آذار 2011 في درعا وسرعان ما انتشرت في معظم المدن السورية، لخصت الطريقة التي غذى بها الوعي هذا الحدث في رسالة بسيطة: “لن نسمح بتكرار مجزرة عام 1982”.

لم أكن أرغب بذكر ما مرّ من مأساة مع والدي ووالدتي العزيزين في تلك الحقبة السوداء وما تحملوه من أذى وعذاب من نظام الأسد الأب الفاجر #حافظ_الأسد.

لقد كان ماعاشاه من أهم حوافز اشتعال نار الثورة في صدري من ايامها الأولى حيث اندفعت لها في مدينة اللاذقية دون اعتبار لأي حساب للمخاطر أو… pic.twitter.com/edzx6XCcmZ

— AMMAR FARHOD (@ammarfarhod) December 24, 2024

ولحقت حماة بركب الثورة وشهدت واحدة من أكبر مظاهرات الثورة السورية، ومع ذلك، ظلت تحت سيطرة نظام الأسد واستمر الأخير في استهداف وهدم بعض أحياء المدينة وارتكب فيها عدة مجازر، لكن هذا القمع لم يمنع شباب حماة من الانضمام إلى صفوف المعارضة المسلحة وكانوا في طليعة معركة التحرير التي انطلقت في 27 نوفمبر 2024.

واليوم فتحت الإطاحة بالنظام الطريق أمام شهادات صادمة لضحايا وناجين من جرائم نظام الأسدين في حماة، كما بدأت المدينة تتنفس الصعداء وتعقد فيها الندوات الحوارية والسياسية مرة أخرى، وبدأ الأشخاص الذين حرمهم الأسد الأب والابن من ديارهم لعقود في العودة إلى أحيائهم وأحبائهم.