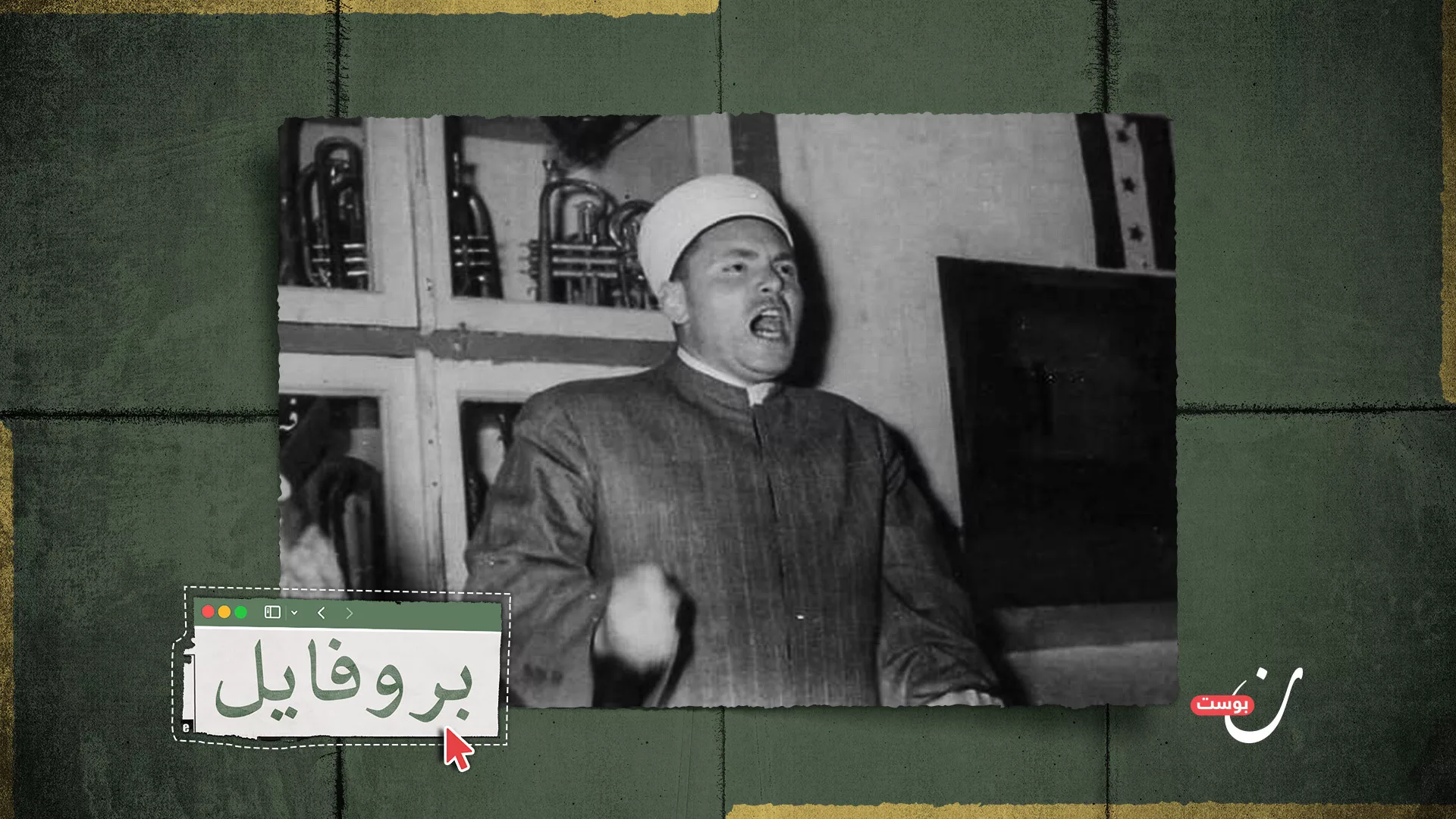

مرّت ستة عقود على رحيل مصطفى السباعي، الزعيم الكاريزمي الأول للإخوان السوريين، والذي عاش طيلة حياته مناضلًا وفقيهًا وأكاديميًا، وقبل كل شيء، كان سياسيًا موهوبًا دمج المبادئ الإسلامية في السياق السياسي والاجتماعي السوري.

كان السباعي أحد أبرز دعاة تجديد الفكر السياسي الإسلامي، ولم يقصر جهوده على تقديم اجتهادات فقهية ورؤى إصلاحية سياسية بشأن تحديات عصره، بل انتقل من مستوى التصور إلى الممارسة الواقعية التي دعا لها.

وتلامس جوانب من إرث السباعي السياسي ورؤيته للدولة، الواقع السياسي الجديد في سوريا وتكتسب أهمية في تصور شكل الدولة المستقبلية، إذ يمثّل خطاب السباعي السياسي القادة الحاليين والشباب الإسلامي الذين يتحدثون هذه الأيام بإلهام عن المواطنة كنقطة انطلاق لبناء وطنهم سوريا، بعد تحريره من نظام آل الأسد الذي استحكم البلاد لأكثر من خمسة عقود.

نقترب في هذا التقرير، وهو باكورة سلسلة تقارير ينشرها “نون بوست” عن رواد الحركة الإسلامية السورية البارزين، من تصورات مصطفى السباعي السياسية، ونستكشف اجتهاداته المتعلقة بنظام الحكم الإسلامي وموقفه من الدستور والمواطنة والطائفية، وآراؤه حول الحرية والديمقراطية والمساواة، وبالطبع سنعرج بمزيد من التفاصيل على أفكاره الإصلاحية عن العدالة الاجتماعية ورؤيته لدور المرأة السياسي، ونختم بمنهجيته في الإصلاح السياسي.

الدولة والدستور في فكر السباعي

تحدث السباعي كثيرًا في كتاباته عن العلاقة بين الإسلام والدولة الحديثة، وحاول سدّ الفجوة بين التقليد والحداثة، منطلقًا من رؤية أن الإسلام لا يفرض شكلًا معينًا من أشكال الحكم، بل يضع مبادئ عامة من الممكن تكييفها في أزمان وأماكن مختلفة، وهذا يعني المشاركة بحرية في شؤون الدولة الحديثة.

إن الدولة الإسلامية في اعتقاد السباعي لا يمكن أن تكون ثيوقراطية، وفي رؤيته لماهية الدولة، لا يركز على الجانب الهوياتي كأساس للدولة، بل يختار بناء الدولة التي يكون فيها للجميع مكانًا، لذا يُنظر لإطار يرتكز على مبادئ العدالة والمساواة والشورى وتحقيق مصالح المجتمع.

وفي دراسته الدين والدولة في الإسلام، يضع السباعي خمسة أسس للدولة الإسلامية، العدالة وبسط الأمن، والمساواة بين جميع الناس، وتيسير ضروريات الحياة، وتنظيم علاقات الناس ومراعاة أحوالهم، وردع العدوان ونشر السلام، ويؤكد ضرورة إسناد وظائف الدولة إلى الأكثر كفاءة.

وينظر السباعي إلى الدولة الإسلامية كأداة لتحقيق مقاصد الشريعة، لذا أكد على ضرورة القانون والمؤسسات، والفصل بين السلطات. كذلك يذهب السباعي إلى أن الدولة لها الحق في التحكم بالتنمية الاقتصادية وتوزيع موارد البلاد بشكل عادل ومنع تراكم رأس المال بيد طائفة واحدة في المجتمع، ولا يمانع السباعي من أن تفرض الدولة في بعض الأحيان قيودًا على الملكية بما يتفق مع المصلحة العامة.

ورغم أن السباعي أشار في أوائل أكتوبر/تشرين الأول 1949 إلى دعمه لحرية الشعوب العربية، وأمله في الوحدة وإلغاء الحدود المصطنعة، ويلاحظ أن فكرة الأمة محورية في فلسفة السباعي السياسية، لكنه يرى أن لكل دولة عربية حقها في الاستقلال الكامل، والواقع أنه دعم استقلال سوريا وانتقد دعوى الاتحاد مع العراق بسبب كرهه للملكية التي اعتبرها ستقيد الحريات ولا أساس لها في الإسلام.

وفي المقابل، يعتبر السباعي النظام الجمهوري أفضل نظام للحكم في سوريا، وقد دعا بحماس إلى الحكم الدستوري والمجالس النيابية المنتخبة شعبيًا، وأكد على أن الشعب هو مصدر كل سلطة، وسيادته هي السيادة الحاكمة التي تتمثل في مجلسه التأسيسي وحكومته الدستورية. كما أعلن استعداده للوقوف في وجه كل من يحاول القضاء على الحياة الدستورية في سوريا.

وعلى عكس ما قد يظن البعض، فإن السباعي لم يدعُ إلى فرض أي نوع من التشريعات، فرغم اعتقاده بضرورة تبني الإسلام في الدستور، إلا أنه اعتبر أن حق هذا التشريع يعود للبرلمان، ولا توجد سلطة دينية بإمكانها إرغام البرلمان على قبول دستور لا يقره ولا يرضى به أعضاء البرلمان.

لعل الموقف الأكثر أهمية على قدرة السباعي على تقديم الشريعة في ثوب جديد من المنطق والتفكير، والأهم مرونته في التفكير، جاء من مقال كتبه في عام 1950 ونشره في الصحيفة التي أسسها (المنار)، ففي خضم النقاش الذي دار في عامي 1949-1950 حول دين الدولة، دافع الإخوان بشدة عن الاعتراف بالإسلام باعتباره دين الدولة، وهو المطلب الذي نال أيضًا تأييد عدد من علماء سوريا.

أما السباعي الذي كان وقتها عضوًا في اللجنة البرلمانية المسؤولة عن التعديلات، فقد لاقى معارضة من بعض قطاعات المجتمع السوري، خاصة حزب البعث الذي نظم معارضة ضد مادة إسلام الدولة، كما اعترض التيار المسيحي بشدة، واندلعت اشتباكات بين أنصار البعث والإخوان، وهنا حرص السباعي على التوافق على المشتركات والمصلحة الوطنية، رغم أنه لم يتخلَّ عن مرجعيته الإسلامية.

لقد جادل في مقالته الذي حملت عنوان “لماذا نطالب بالنص على دين الدولة؟” بأن القاعدة المتبعة هي أن رأي الأغلبية هو الذي يتم تبنيه وتطبيقه. وخلص إلى أن الاعتراف بالإسلام كدين للدولة على يجب أن يكون أساس “المبادئ الديمقراطية”، وأضاف “نحن لا نريد للحظة واحدة إلغاء البرلمان، أو رفض ممثلي الأمة، أو إلغاء القوانين”.

وكان الافتراض الذي استند إليه السباعي لافت للنظر، فلم يستشهد بآيات قرآنية أو حجج فقهية، بل استند في تبريره إلى الواقعية السياسية، وكانت إشارته الوحيدة إلى الدين هي الحاجة إلى غرس الإيمان بالله والنزاهة الأخلاقية.

كما رأى أن السبب الوحيد لتسمية دين الدولة هو لمنحها مسحة روحية وأخلاقية وتقوية الصلات مع العالم الإسلامي، وتحفيز الناس على التعلق بالدولة، وخلص السباعي إلى أن إعلان إسلام الدولة في الدستور لن يغير شيئًا من واقع التطبيق العملي، واستشهد بنموذج مصر.

ومن الواضح أن السباعي بدا راضيًا عن هذه النتيجة، وقد تمكن في النهاية من إقناع جميع المعترضين يمينًا ويسارًا بصياغته للنص النهائي الذي خرج به دستور عام 1950، والذي جاء في مقدمته “بما أن أغلبية الشعب يدينون بالإسلام، فإن الدولة تعلن استمساكها بالإسلام ومثله العليا”. وإضافة إلى ذلك، تضمنت المادة الثالثة عبارة مفادها أن “الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع”.

مصطفى السباعي ودستور 1950

وبالنسبة لسوريا ما بعد الاستقلال، لم تكن فحسب قضية العلاقة بين الإسلام والدولة في صدارة السياسة، بل كذلك موقف سوريا من الحرب الباردة. وقد شرح السباعي وجهة نظره بشأن السياسة الخارجية في مؤتمر إسلامي مسيحي عقد في لبنان في إبريل/نيسان 1954، ورأى ضرورة إقامة علاقات مع أي دولة على مبدأ احترام السيادة والتعاون، ودع أيضًا إلى إقامة علاقات مع المعسكرات العربية المتنافسة في ذلك الوقت، مصر والعراق والأردن.

والواقع أن قضية الحياد السوري في العلاقات بين القوى العظمى كانت ساحة للكثير من النقاش، لكن السباعي أعلن في مؤتمر صحفي موقفه بشأن الحرب الباردة، قائلًا: “على الرغم من حاجتنا إلى المساعدات العسكرية، فإننا نرفض إلقاء أبنائنا في أتون حرب لا علاقة لنا بها”. وفي مقالته التي نشرها في جريدة الشهاب عام 1955 تحت عنوان “من هو الذي تخيفه الشيوعية” قال السباعي: “إننا نعلن بكل وضوح إن علاقاتنا مع الدول الكبرى يجب أن تكون على قدم المساواة”.

الذود عن مبادئ المواطنة والمساواة

شارك السباعي بنشاط في الحوار بين الطوائف ودعا إلى الاحترام المتبادل، لقد دأب على تناول كل ما يخص وضع الأقليات في سوريا، وفي كل مناسبة، تحدث عن المفاهيم المركزية للدولة التي أراد تحقيقها، وأكد في مرات كثيرة على قضية الحقوق الأساسية لكل فرد وصيانتها وحمايتها، ويلاحظ أن السباعي سعى بشدة إلى تجنب أي محاولة لتكريس الطائفية والاستقطاب في المجتمع.

كان السباعي مهتمًا بشدة بتعزيز الوحدة بين مختلف الطوائف السورية، وأعتقد أن الطائفية أداة تستخدمها القوى الخارجية لتقسيم وإضعاف البلاد. وفي موضوعه “بين الدين والطائفية” يقول السباعي “من الحق أن نجهر بأننا لا نزال نعيش في أجواء الطائفية البغيضة في كثير من الأحيان”.

ورغم تأكيده على المرجعية الإسلامية للتشريعات الدستورية في سوريا، فقد دعى منذ البداية إلى المواطنة لجميع أفراد المجتمع. ولكن السؤال: ما هي المواطنة بالنسبة للسباعي؟

يرى السباعي أن المواطنة تعني أن الجميع متساوون في الحقوق، والوصول إلى أعلى المناصب في الدولة دون تمييز على أساس المعتقد أو الجنس أو اللغة.

وفي عام 1938، قبل سنوات من استقلال سوريا، كتب السباعي بيان مؤتمر علماء دمشق، والذي أعلن فيه احترام حرية الأديان وحماية حقوق الأقليات، وقال: “إن الإسلام يقول لمن يعيشون إلى جانب أبنائه من المواطنين: لهم ما لنا وعليهم ما علينا”.

كذلك في مقالته عن دستور عام 1950 أشار السباعي إلى أن الإسلام يحترم المسيحية كدين ويترك لأتباعها حرية الاعتقاد والعبادة دون التدخل في شؤونهم، وأكد للمسيحيين أن المسلمين لن يسعوا أبدًا إلى التدخل في أحوالهم الشخصية، واللافت أنه اقترح مادة دستورية تنص على “قدسية الأديان وحماية الحقوق المدنية لجميع الأقليات والطوائف الأخرى”.

وهذا يوضح أن تفكير السباعي في مفهوم المواطنة كان أكثر تطورًا بكثير من تفكير منافسيه في المجال السياسي، ولم يصل أي مقترح دستوري في سوريا إلى حد المساواة التي فصل فيها السباعي.

ويشير غياب اللغة الطائفية في كتابات السباعي إلى أنه لم يكن متحيزًا ضد أي طائفة في المجتمع السوري. لكن رغم أن السباعي يؤمن بالمواطنة والمساواة، فإنه لا يأخذ في الاعتبار احتمال وجود ملحدين، إذ رفض إمكانية وجود الإلحاد، أو على الأقل التعبير عنه سياسيًا.

- إخوان سوريا يدعون الإدارة السورية الجديدة لاعتماد دستور 1950

الحرية والتعددية السياسية

ينظر السباعي إلى السياسة باعتبارها فن إدارة البلاد وتدبير أمور الناس وتقديم المنافع لهم وتحريرهم من المظالم. ويتضح من النصوص التي يستشهد بها السباعي اعتقاده أن شرعية الحاكم قائمة على العلاقة التعاقدية بينه وبين المحكومين، نافيًا بذلك وجود أي أساس آخر يستمد منه الحاكم سلطته.

في الواقع، انخرط السباعي في الحوار السياسي مع العديد من الأحزاب والتيارات على قاعدة الحرية والديمقراطية والعمل الوطني المشترك. ودعا إلى مشاركة كافة فئات الشعب في الحياة السياسية، بمن فيهم الأقليات، وبالطبع عانى من القمع وسجن مرات عدة ونفي بسبب أنشطته السياسية.

لكنه لم يكن مستعدًا للانطلاق في المسار الثوري الذي دعا له البعض، من العلم أن السباعي كان حركيًا بامتياز وهذا سر جاذبيته الشخصية، لكنه ظل دائمًا في دائرة القانون واحترام إرادة المجتمع والدعوة إلى الحرية في الممارسة السياسية. وكان يعتقد أن الحركات الإسلامية يجب أن تعمل ضمن الأنظمة القائمة وأن تؤثر على السياسة من الداخل بدلًا من اللجوء إلى الثورة.

وفيما يخص الحرية، فقد ركز السباعي على تحرير الإنسان من جميع أشكال العبودية، سواء كانت عبودية للبشر أو الأنظمة المستبدة، ويصور السباعي مفهوم الحرية تصويرًا يتلاءم مع استقلال الذات وحرية الإرادة الإنسانية، وحسب السباعي فإن الإسلام لا يرى قيمة للحياة الإنسانية بدون الحرية. كما يرى السباعي أن الحرية السياسية مقدمة لحرية الفكر والعمل والحكم والإدارة، واعتبر أن كبتها يؤدي إلى الطغيان والفساد.

وفي كتابه التكافل الاجتماعي في الإسلام، قدم السباعي رؤية شاملة للحرية وتحدث بشكل مفصل عن مجموعة من هذه الحريات، مثل الحرية الإنسانية، والحرية الدينية، والحرية العلمية، والحرية السياسية، والحرية المدنية، والحرية الاجتماعية، والحرية الأدبية.

لقد دافع بشدة عن كل تلك الحريات، كما شدد على أهمية التعددية السياسية في المجتمع داعيًا جميع القوى السياسية إلى المشاركة في بناء الوطن، ومعتبرًا أن الاختلاف أمر طبيعي، في الواقع، نظر للتعددية كضمانة لاستقرار البلد، ولم يكن السباعي ضد فكرة الأحزاب. كما أظهر انفتاحه على المدارس السياسية الفكرية المخالفة للإسلام، وحسب السباعي، فإن التعامل معها يكون بتفنيدها بالرد وبيان زيفها وبطلانها بالحجة والبرهان، لا بالسيف أو السجن.

ورغم تأكيدات السباعي على أهمية وجود معارضة سياسية بناءة، لكن الحرية عند السباعي مقيدة في بعض الأحيان، ويمكن أيضًا أن تتغير وفقًا للمواقف والظروف والاحتياجات الراهنة. كذلك يرى السباعي أنه لا يمكن استخدام الحق في الحرية كذريعة لانتهاك الأديان أو الإضرار بقيم المجتمع.

الإسلام والديمقراطية

يعتقد السباعي أن الأغلبية تشكل الأساس لممارسة السلطة المشروعة في الدولة الإسلامية، ويتفق تمامًا مع الاحتكام لصناديق الاقتراع، وتحديد مدة وصلاحيات الرئيس، وآليات الرقابة والمساءلة، وينظر إلى الديمقراطية على أنها تمثل روح نظام الحكم في الإسلام من حيث أنها تقتضي الشورى، ولا يرى فرقًا كبيرًا بين الديمقراطية والشورى، رغم أنه لا يغوص عميقًا في المفاهيم الفلسفية للديمقراطية.

وإنما يعتقد أن الديمقراطية ممارسة تتضمن التشاور في السلطة والشؤون العامة لمنع فرد واحد أو مجموعة من احتكار السلطة، وأن هدفها الوصول إلى قرار يمثل رأي الأغلبية عبر صناديق الاقتراع التي يعتبرها الوسيلة الأنسب لممارسة السلطة المشروعة.

إن مفهوم البيعة في الإسلام وفقًا للسباعي، هو آلية ديمقراطية تضمن قيام الحاكم بخدمة الشعب. وبهذا المعنى رأى السباعي أن الشورى مفهوم مرن يمكن تكييفه مع أنظمة الحكم الحديثة، مثل الديمقراطية، واستدل بآيات قرآنية مثل، وشاورهم في الأمر، وأمرهم شورى بينهم. كتب السباعي: “الشورى ليست فقط واجبًا دينيًا، لكنها ضرورة سياسية لتحقيق العدالة والمشاركة”.

إن خطاب السباعي السياسي عكس بشكل كبير رغبته في المشاركة في النظام الديمقراطي. وطيلة حياته، واصل النشر بكثرة حول ضرورة الشورى والجذور الإسلامية للديمقراطية، وكما يظهر من خلال كتاباته السياسية، يؤمن السباعي بعدد من المبادئ الديمقراطية الأساسية، مثل حرية التعبير وحرية الصحافة وفصل السلطات، وحرية تشكيل الأحزاب السياسية.

والواقع أن السباعي رفض تمامًا فكرة الملكية، وأكد على دور الشعب في اختيار قادته ومحاسبتهم، ورأى أن الديمقراطية هي وسيلة المواطنين للتأثير على السياسات والقرارات، كما اعترض بشدة على سياسة الانقلابات والوصول إلى الحكم على ظهور الدبابات، وذهب إلى حد التحسر من تدخل العسكريين في السياسة والذي اعتبر أنه أجهض تطور الديمقراطية في البلاد.

وكما يروي “محمد الحسناوي” في كتابه “ذكرياتي مع السباعي” فإن السباعي قاوم انقلاب حسني الزعيم وسامي الحناوي، كما حاول إقناع الشيشكلي بإعادة الحياة البرلمانية إلى البلاد، لكن انتهى الأمر باعتقال السباعي وبقي في السجن نحو أربعة أشهر. ويعكس هذا الموقف مدى إيمان السباعي بالديمقراطية والحياة النيابية. وهناك مؤشرات على أن السباعي لم يقتنع بضرورة الانسحاب من النشاط السياسي في الوقت الذي أعلن فيه الإخوان الابتعاد عن البرلمان عام 1954.

والحقيقة أن السباعي في مذكراته التأملية، تحدث كثيرًا عن الاستبداد السياسي وزعم أنه من أكبر معوقات النهضة الإسلامية، مؤكدًا أن الحرية السياسية هي ضمانة أساسية لمكافحة الفساد والطغيان. كما حذر من الخلط بين الاستبداد والحزم، فيقول: “قد يكون من حكمة الله في تمكينه للطاغية، أن تقتنع الجماهير أنَّ حكم الشورى أسلم طريق بنَّاء للوصول إلى الاستقرار، فلا تُفتن بعد ذلك بمظاهر البطولة أبداً”.

التكافل الاجتماعي

ينظر السباعي إلى الإسلام باعتباره منهجًا متوازنًا يجمع بين المسؤولية الاجتماعية والحقوق الفردية، ويرى أن الشريعة توفر إطارًا للعدالة الاقتصادية وتعزز المساواة الاجتماعية وتوزيع الثروة بين جميع أفراد المجتمع. ولا ينكر السباعي الملكية الخاصة وحرية التجارة وتشجيع الاستثمار الخاص في الاقتصاد الوطني.

لقد كان لمعطيات الواقع السوري الذي عاصره السباعي تأثيرات واضحة على نظرياته الاقتصادية، فقد انطلق من اعتقاده الراسخ بأن الجشع والاحتكار وسوء توزيع الثروة سبب رئيسي في تدهور الأوضاع الاقتصادية في سوريا وتفاقم المشكلات الاجتماعية، مثل مشكلة الفقر، والجهل والتفاوت الطبقي وتهميش المناطق الريفية، وكلها مشكلات تناولها بالنقد.

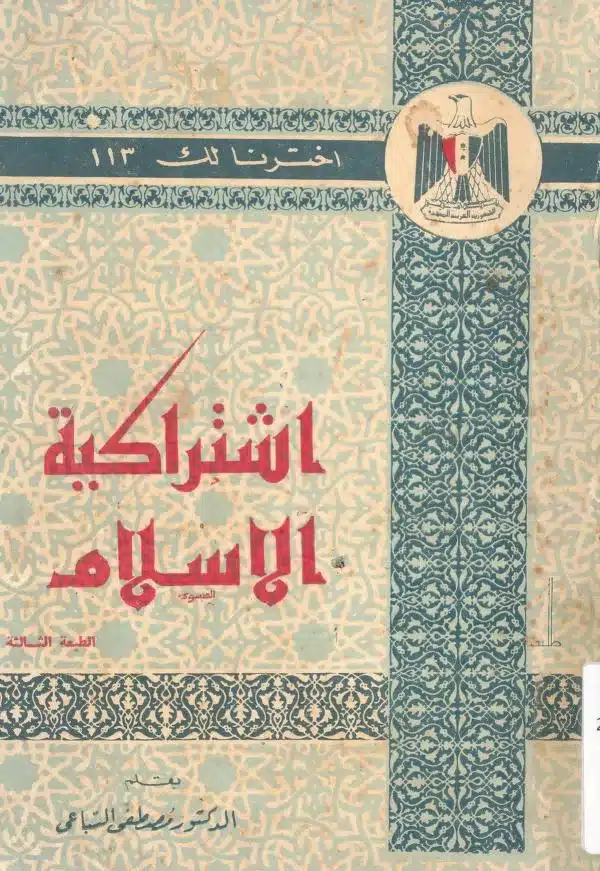

يؤمن السباعي بالعدالة الاجتماعية التي تعيد توزيع الثروة لضمان تلبية احتياجات جميع المواطنين، ولكن دون تبني الجوانب الرأسمالية أو الماركسية. في الواقع، شكك السباعي في الاعتماد الاقتصادي إما على نموذج الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفييتي، واقترح نموذج اقتصادي وسط بين الرأسمالية والاشتراكية أطلق عليه “اشتراكية الإسلام”.

ويرى السباعي أن الإسلام قدم حلولًا واقعية لمعالجة مشكلة الفقر، وتطرق إلى مصادر التكافل الموجودة في الشريعة، وذكر منها اثنا عشر قانونًا، كالزكاة والوقف والصدقات. ووفقًا للسباعي، فإن الزكاة من أهم الوسائل لتعزيز المساواة الاقتصادية وتخفيف حدة الفقر. كما يرى أن الزكاة يجب أن تجمعها الدولة وتوزعها على المحتاجين، وزعم أن تحريم الإسلام للربا يعكس أخلاقيات اشتراكية، لأنه يمنع الاستغلال وتراكم الثروة في يد قلة من الناس.

ورغم تمسك السباعي الدائم برؤيته لشمولية الإسلام، فقد أثار انتقادات حتى من بعض الأوساط الإسلامية حول نظريته اشتراكية الإسلام، ومن بين أشد منتقديه الشيخ محمد الحامد، واندلع نقاش حاد حول مسألة توافق الاشتراكية مع الإسلام وما إذا كان مصطلح “الاشتراكية الإسلامية” تعبيرًا ذا معنى أم مجرد تناقض بين المتضادات، وبلغت المناقشة ذروتها في الستينيات.

وفي ردود السباعي على الانتقادات التي وُجهت له، اشتكى من استخدام كتابه لتبرير الناصرية، وأوضح أنه لا يتفق مع الاشتراكية كتيار فكري، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الاستفادة من بعض جوانب الفكر الغربي ليست أمرًا خاطئًا

ويبدو أن السباعي أراد أن يجذب اهتمام الناس بمصطلحه “اشتراكية الإسلام”، خاصة وأن الاشتراكية والقومية العربية كانتا الخطابان السائدين في ذلك الوقت، وحتى أسرة السباعي ذاتها تأثرت بهذه التيارات المتضاربة، فقد كان أحد أقاربه، بدر الدين السباعي زعيمًا للحزب الشيوعي في مسقط رأسه حمص.

وحسب الشيخ القرضاوي الذي دافع عن السباعي، فقد “فُتن الناس بالاشتراكية”، وبالتالي من المهم أن تُرى نظرية السباعي في إطار المزاج السياسي السائد، وقد غيّر بعد ذلك اسم كتابه من اشتراكية الإسلام إلى التكافل الاجتماعي.

في الحقيقة، ما كان السباعي يسعى لتحقيقه، هو تعزيز الإصلاح الاقتصادي دون التضحية بالمبادئ الأساسية للإسلام، والواقع أن التحليل الذي قدمه لخلق مجتمع قائم على العدالة الاقتصادية والتكافل الاجتماعي كان مقاربة اجتهادية.

رؤية السباعي لدور المرأة السياسي

شكلت قضية المرأة محورًا للنقاش بين التيارات المختلفة في سوريا، ولذا اهتم السباعي بالمرأة بشكل لافت وبذل جهودًا لإبراز المكانة التي يجب أن تحتلها في المجتمع الحديث، لقد شجع على تمكين المرأة ومشاركتها في الشؤون العامة مع الحفاظ على القيم التقليدية، والواقع أن أفكاره حول المرأة تأتي في شكل الدفاع عن حقوق المجتمع.

ويمكن تقسيم جهود السباعي وتصوراته الإصلاحية حول أوضاع المرأة وقضاياها في المجتمع السوري إلى جانبين، الأول نقده التوجه التغريبي، إذ عارض النسوية الغربية التي اعتبرها منفصلة عن الأخلاق الإسلامية، والثاني طرح تصوراته واجتهاداته الخاصة حول قضايا المرأة التي كانت مثارة آنذاك، مثل خروجها للعمل، ومشاركتها في العمل السياسي وتولي المناصب العامة في الدولة.

يضع السباعي المرأة في ثلاثة مجالات رئيسية، المجال الاجتماعي، والسياسي، والأحوال الشخصية. وبالنسبة له، لابد وأن تلعب المرأة دورًا مهمًا في المجالين الاجتماعي والسياسي. ويشجع المرأة على الحصول على تعليم جيد والمشاركة في أنشطة المجتمع، وشغل مناصب في الهياكل الحكومية مع الحفاظ على القيم التقليدية.

وفي هذا الصدد انتقد السباعي الأجواء التعليمية السورية في عهده، مشيرًا إلى أن العديد من النساء لم يتلقين تعليمًا مناسبًا، وهذا الوضع عند السباعي هو صورة من صور الجهل في المجتمع، ومن أسباب تخلف البلاد، لذا شدد على ضرورة تعليم المرأة وحقها في العمل. لقد رأى في تعليم المرأة أداة أساسية للإصلاح السياسي والاجتماعي.

واللافت أن السباعي أجاز اختلاط الطلاب والطالبات في الجامعة، كان هناك خلاف بين السباعي والشيخ علي الطنطاوي حول هذا الأمر، واستقال الأخير من عمله في كلية الشريعة لهذا السبب.

في الواقع، يرى السباعي أن المرأة لها نفس الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية التي يتمتع بها الرجل، فهو يرى أن الإسلام من حيث المبدأ أعطى للمرأة كافة الحقوق السياسية، ولذا دافع عن تصويت المرأة وترشحها للانتخابات ولعضوية البرلمان وفي أن تصبح زعيمة سياسية، وتقوم بسن التشريعات ومراقبة عمل الحكومة والمشاركة في صنع القرار.

وعلى هدي تلك القناعات، دعا السباعي الحركة الإسلامية إلى إشراك المرأة في الحياة السياسية، وإلى ضرورة أن تقوم المرأة بتعيين من يمثلها من أجل الدفاع عن حقوقها وتوجيه تطلعاتها كعضوة في المجتمع.

هدى الأتاسي عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني تلقي البيان التأسيسي الأول#تلفزيون_سوريا #نيوميديا_سوريا pic.twitter.com/3mMN3xBgVS

— تلفزيون سوريا (@syr_television) February 13, 2025

ومع ذلك ورغم أن السباعي خاض نقاشًا مطولًا حول دور المرأة في السياسة، ورحب بمشاركتها في البرلمان والدوائر الحكومية، لكنه شعر أنه من المستحسن ألا تنخرط المرأة في المناصب السياسية الكبيرة لأسباب تتعلق بمصلحة المجتمع والتقاليد الاجتماعية السائدة.

لقد انتقد فكرة أن تتولى المرأة رئاسة الدولة، وجادل بأن رئاسة الدولة تتطلب صفات محددةً لا تتحملها المرأة، وبحسب السباعي فمن النادر في التاريخ وجود نساء استطعن قيادة الجيش وخوض المعارك، لكن ذلك بحسب السباعي لا يجعل المرأة أقل شأنًا في المجتمع الإسلامي، ولا علاقة لهذا الأمر بصفات الكمال والاستقلال وقدرات المرأة، ولكنه يربطه بمصلحة الأمة وتقاليدها.

بين الثوابت والمتغيرات: ديناميكية السباعي

إن ظروف عصر السباعي السياسية من أحلك فترات التاريخ السوري الحديث، إذ تعرضت البلاد لأحداث جسيمة وتحولات سياسية وفكرية واجتماعية، ما بين الاستعمار الغربي وتحديات التحرر والاستقلال وإعلان قيام إسرائيل في فلسطين، ومن ناحية أخرى الأحزاب العلمانية الراديكالية وقضية النهضة ومشكلة الهوية.

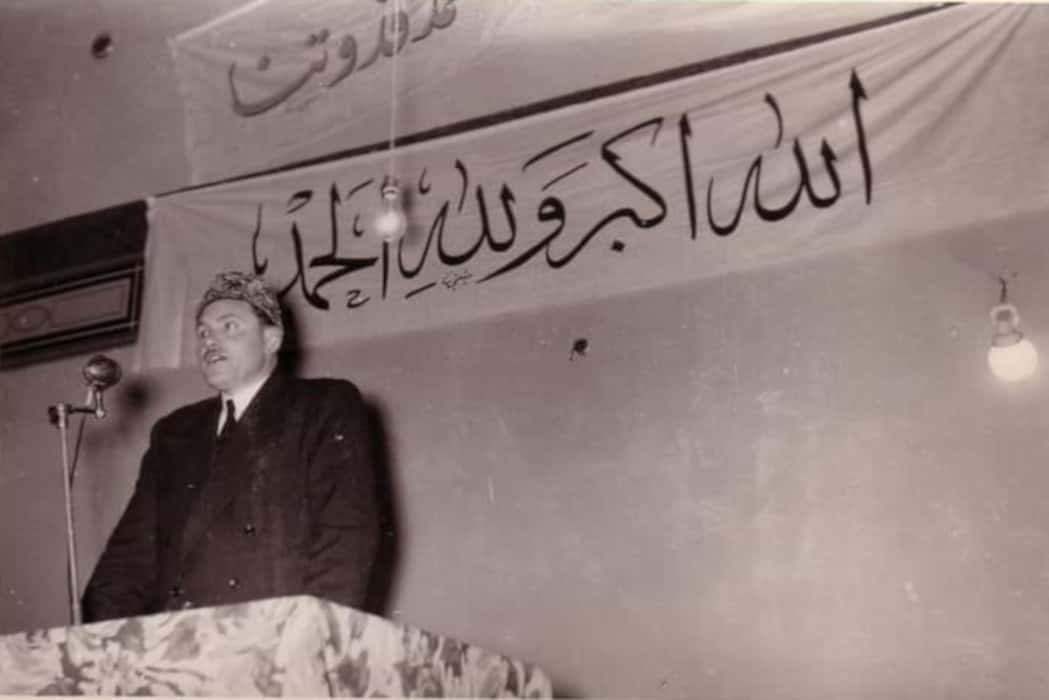

كل تلك القضايا دفعت السباعي إلى استنهاض جهوده الفكرية والحركية من أجل إصلاح ذاك الواقع. وفي حين كان الفكر السياسي الإسلامي في عهد السباعي يكتنفه بعض الغموض، من الواضح أن كثيرين خشوا التعامل مع منتجات الدولة الحديثة، لكن السباعي أعلن في مقابلة أجرتها معه صحيفة نيويورك تايمز عام 1955، أن برنامجه السياسي يقوم على إحياء الإسلام من حالة التحجر الحالية، والتي قال إنها نتجت بسبب فشل الفقهاء في الاتصال بالواقع والناس.

الدكتور مصطفى السباعي

في الحقيقة، إحدى السمات المميزة لفكر السباعي السياسي، هو مزاوجته بين جانبين، الانفتاح على الحداثة واستيعابها لتلبية تطلعات المجتمع المعاصر، واتباع سياسات تستند إلى المبادئ الإسلامية من دون هدم الماضي والوقوع في المسلمات الثابتة. لقد جاءت رؤية السباعي متسقة مع مبدأ مراعاة التغيرات الزمنية والاحتياجات المجتمعية.

وكما أورد في كتابه “أصدق الاتجاهات الفكرية في الشرق العربي” فإن الفقه الإسلامي يمكنه التكيف والاستجابة للتطورات السياسية المعاصرة، وأبرز السباعي أن الفقه الإسلامي لديه أدوات مثل القياس والمصلحة والاجتهاد التي تسمح له بمواجهة التحديات الناشئة.

لكن الإشكالية برأى السباعي هي في الجمود الفقهي، وقد حاول في كثير من كتاباته تفعيل مقاصد الشريعة في القضايا السياسية المعاصرة، وشرح طبيعة التداخل والتكامل بين التقليد والحداثة. وقد أبرز الإسلام في صورة ديناميكية وناشطة لا تتعارض مع الدولة الحديثة، وأعتقد أن الحركات الإسلامية يجب أن تشارك بنشاط في الأنظمة السياسية القائمة لإحداث التغيير.

ويبدو أنه شعر بزهو بالغ عندما فاز أول ثلاثة مرشحين من الإخوان في انتخابات سوريا، لذا أرسل برقية إلى مؤسس الإخوان حسن البنا في القاهرة، أبدى فيها تفاخره قائلًا: “هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها انتخاب ممثلين رسميين للفكرة الإسلامية في البرلمان في أي دولة إسلامية أو عربية”.

وعلى النقيض من المعايير المقبولة تقليديًا كالمكانة العائلية، فقد مثل السباعي نوعًا جديدًا من الزعامة، استند إلى مؤهلاته الشخصية واطلاعه بشكل واسع على مستجدات زمانه السياسية والاجتماعية والفكرية، كما يتضح من الصورة التي ينسجها الحسناوي من خلال صحبته بأستاذه السباعي.

بُعد نظر الدكتور مصطفى السباعي – الشيخ عصام تليمة

والواقع أن المسار الذي أحرزه السباعي توقف بعد وفاته، وربما يكون ذلك بسبب الاستبداد الذي ساد في سوريا، ومع ذلك فإن أغلب اجتهاداته السياسية التي قدمها في النصف الثاني من القرن العشرين لا تزال تجد صدى في المسرح السياسي السوري اليوم وتتحرك في أذهان من بعده خاصة الأجيال الشابة. فهل ستصبح أفكار السباعي السياسية أساسًا لبناء سوريا الجديدة في الحكم والعدالة الاجتماعية.