“وكان معه المعلم حاييم الصراف، الذي كان قد استحضره الجزار من الشام. فهو من بيت فارحي، وأبوه يُدعى شحادة فارحي. وقد آذاه الجزار جدًا، وقاسى منه أشد الشدائد؛ إذ قطع منخاره وقلع عينه اليسرى، وما أطلقه من خدمته، إذ كان عاقلًا من أعقل أهل زمانه…”، كما يقول المعلم إبراهيم العورة في كتابه المرجعي “تاريخ ولاية سليمان باشا العادل”.

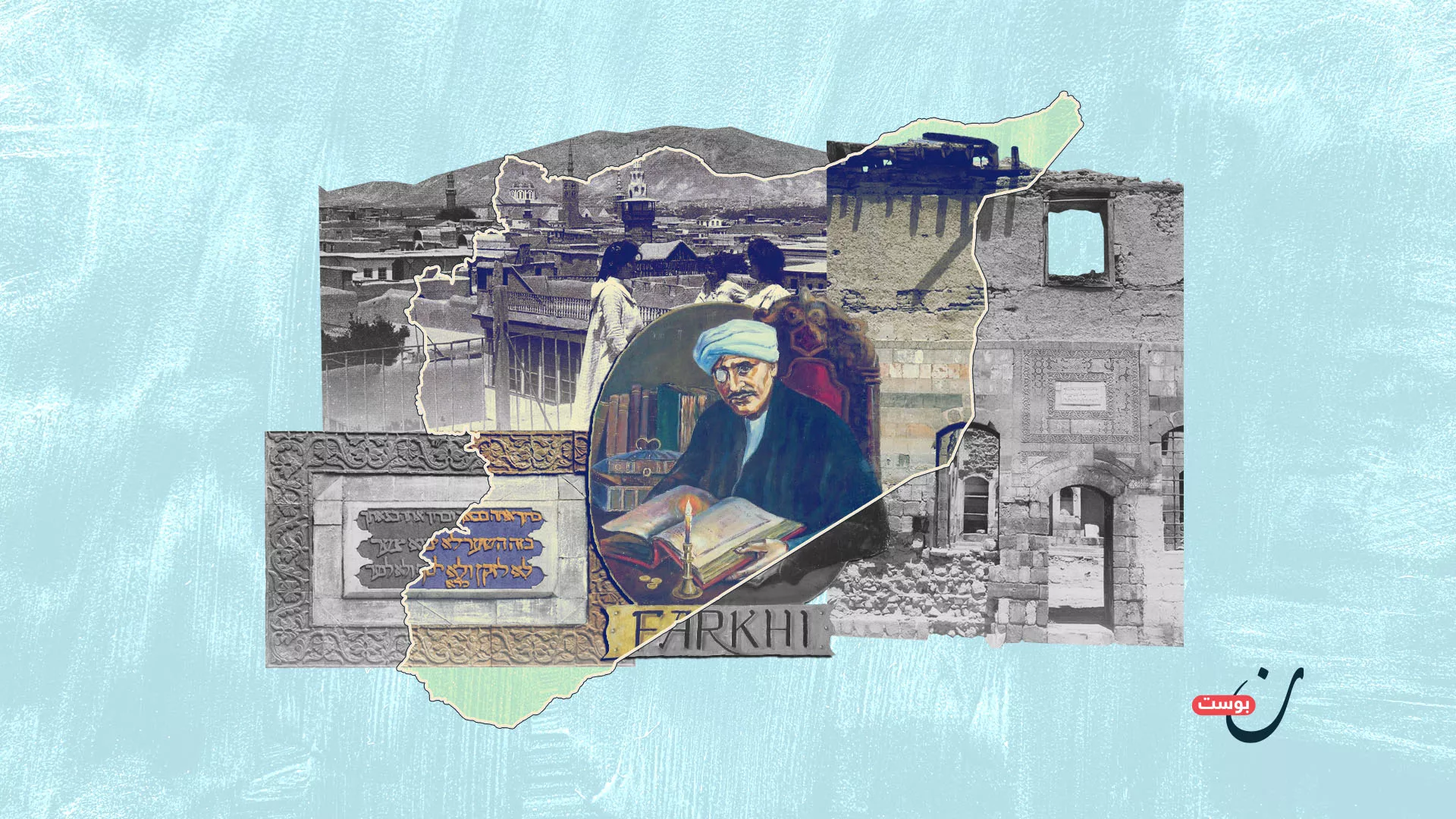

لم يُذكر أن كان لشخصية يهودية حضور في ذاكرة أهالي الشام العثمانية، مثلما كان لشخصية الصراف اليهودي الدمشقي الشهير حاييم فارحي، الذي رافق ثلاثة من الولاة في عكا لتدبير شؤون ولاياتهم المالية منذ أيام أحمد باشا الجزار (1776-1804) في أواخر القرن الثامن عشر، وتحديدًا منذ سنة 1790م، وحتى إعدامه شنقًا في عهد عبد الله باشا سنة 1820م.

بحسب روايات بعض المصادر، لم يكن حاييم فارحي مجرد مسؤول عن خزينة الولاية المالية، إنما امتد نفوذه إلى الجوانب السياسية والإدارية في عكا، إلى حد صار فيه فارحي يتدخل في تقريب الموظفين والإداريين من الوالي وإبعادهم عنه بحسب رغبته.

بل كان أكثر من ذلك؛ فقد كان لفارحي دور في تعيين وتثبيت ولاة عكا أنفسهم، فبعد نجاته من الجزار، وفراره إلى إسطنبول، تمكن، بعد موت هذا الأخير، من استخدام نفوذه لدى الباب العالي لتثبيت سليمان باشا العادل واليًا في عكا سنة 1805م.

ربما بالغت بعض الروايات في دور فارحي، غير أن نفوذه كيهودي ومالي من مدينة دمشق، ومن عائلة “فارحي” التي تعد من أشهر عائلات يهود الشام وأغناها في المدينة قاطبةً خلال التاريخ العثماني، وكان والده شحادة فارحي، أو شحاته كما يُطلق عليه في العامية الشامية، من أكبر صرّافي مدينة دمشق في عهد ظاهر العمر الزيداني في أواسط القرن الثامن عشر.

كل ذلك جعل من حاييم فارحي شخصية يهودية تشبه في ثرائها وجشعها شخصية “التاجر اليهودي” في المخيال الأوروبي-الشيكسبيري، ولكن بلا تحامل ديني ولا اجتماعي كما تحامل الأوربيون على اليهود، فقد عاش اليهود في جوٍ من الاحتضان والتسامح، إلى حد أنه لم يُسجل أن وقعت مذبحة أو حملة اضطهاد ضدهم على مدار تاريخهم في مدينتي دمشق وحلب السوريتين، البتة.

السياق التاريخي: من أين أتى يهود سوريا؟

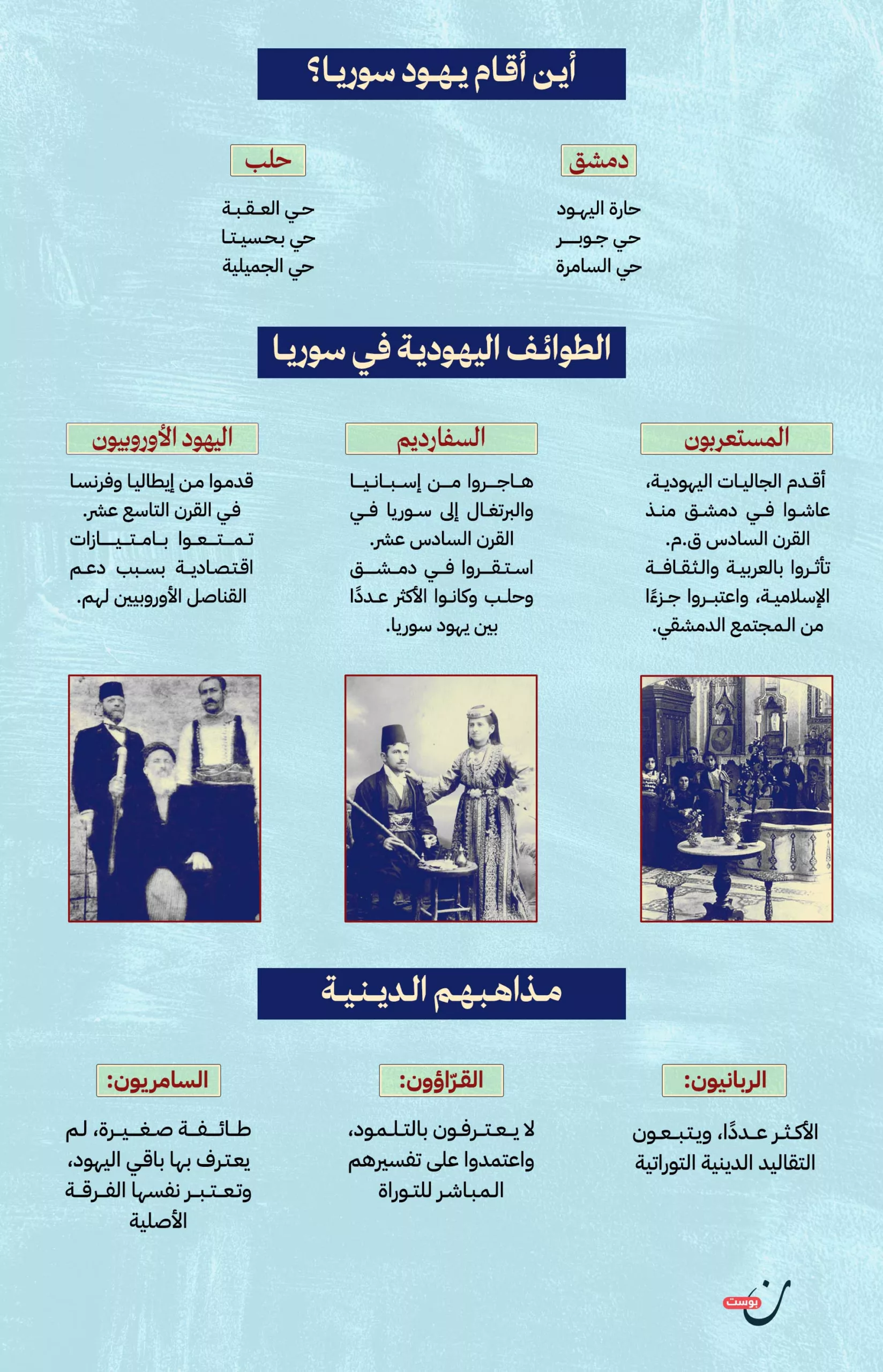

يعود وجود اليهود في سوريا إلى مراحل مبكرة من تاريخها، قبل الفتح العربي – الإسلامي، ويمكن تلخيص وجودهم في ثلاث مراحل تاريخية:

الأولى، منذ القرن السادس قبل الميلاد، حيث عاشت جماعة يهودية في دمشق أُطلق عليهم اسم “المستعربين”، أي اليهود العرب الذين تعرّبوا منذ القدم في المدينة، وتكلموا العربية إلى جانب بعض العبارات العبرية فيما بينهم، فباتوا جزءًا لا يتجزأ من نسيج دمشق الحضاري والاجتماعي العربي.

والثانية: مع مطلع التاريخ العثماني في القرن السادس عشر، حيث أنزلتهم السلطات العثمانية في بلاد الشام بعد اضطهادهم وطردهم من شبه الجزيرة الآيبيرية (إسبانيا والبرتغال)، وعُرفوا باسم “السفارديم” نسبة إلى “سفاراد” أي إسبانيا. وقد توزعوا على مدن مختلفة في بلاد الشام مثل: دمشق وحلب والقامشلي وحماة، وصيدا في لبنان، وكذلك في فلسطين مثل القدس وصفد وطبريا.

تحدث اليهود السفارديم السوريون فيما بينهم لغة “اللادينو”، وحافظوا عليها حتى بعد اندماجهم باليهود المستعربين، ومع ذلك فقد أجادوا العربية أيضًا، حتى أصبحوا مجتمعًا يهوديًا متجانسًا عرقيًا في سوريا.

ظلت هجرة اليهود السفارديم إلى الشام قائمة على مدار التاريخ العثماني، إذ وفد خلال القرنين الثامن والتاسع عشر، مثلًا يهود إسطنبول ومدن تركية أخرى إلى سوريا وفلسطين، من بينهم عائلة “أبو العافية” الشامية، واحدة من أشهر عائلات يهود دمشق وطبريا.

وفي كتابه “طبريا العربية تحت الحكم البريطاني 1918-1948…”، أشار المؤرخ الفلسطيني مصطفى العباسي إلى قصة استقدام ظاهر العمر الزيداني لعائلة أبو العافية اليهودية، وعلى رأسها الحاخام حاييم أبو العافية، من مدينة أزمير التركية إلى مدينتي دمشق وطبريا سنة 1838م. وقد وهبهم ظاهر البيوت والدكاكين والساحات في طبريا عام 1840م، حتى أصبحوا مالكين فيها، في مفارقة تاريخية، إذ سيطرد أحفاد الحاخام أبو العافية اليهود لاحقًا أحفاد ظاهر العمر العرب من المدينة بعد قرنين، في نكبة عام 1948.

أما المرحلة الثالثة، فكانت منذ أواسط القرن التاسع عشر، مع توافد التجار الأجانب – الأوروبيين إلى سوريا، وخاصة إلى مدينة حلب، وكان معظمهم من التجار القادمين من إيطاليا، ومن بينهم يهود، حيث منح نظام امتياز “التنظيمات” العثمانية للتجار الأجانب حماية ومكانة خاصة، مما شجع على هجرتهم إلى بلاد الشام والنشاط فيها، وعُرف هؤلاء بـ “اليهود الأوروبيين”.

وبحسب الباحث حسن الخطيب في دراسته “التحولات البنيوية ليهود سوريا في القرن التاسع عشر”، نشط التجار اليهود الإيطاليين في مدينة حلب منذ مطلع القرن التاسع عشر، حيث وجدوا فيها أفضل بيئة لأعمالهم التجارية، وكان التاجر اليهودي الإيطالي هلال بن صموئيل أول من قرر من اليهود الأوروبيين، برفقة عائلته، الاستقرار بشكل دائم في حلب.

وقد عمل يهود أوروبا المهاجرون في حلب في قطاعات مختلفة مثل الترجمة والمحاسبة والمرافقة وأعمال المنازل، واستأجروا عمالًا وموظفين محليين من أبناء دينهم في المدينة للعمل معهم، ثم بدأ اليهود الأوروبيون في التجمع، منذ أواخر القرن التاسع عشر، في أماكن خاصة بهم داخل المدينة، حيث افتتحوا مدارس خاصة بأبنائهم لتعليمهم، على غرار المدارس التي افتتحها التجار المسيحيون الأجانب.

التصنيف الديني: طوائف مختلفة المشارب والمسارات

المستعربون والسفارديم والأجانب (الأوروبيون) هو تصنيف تاريخي – اجتماعي ذو مسوح عرقية ليهود سوريا في مدينتي دمشق وحلب، حيث تكثف وجودهم بشكل أساسي على مدار التاريخ العثماني. أما عن طوائفهم الدينية، فمثل باقي أتباع الديانات، انقسم اليهود إلى طوائف وفرق تباينوا فيها، خصوصًا في العاصمة السورية دمشق.

وبحسب يوسف نعيسة في كتابه “يهود دمشق“، انقسموا إلى ثلاث فرق دينية رئيسية هي: فرقة “الربانيين” وفرقة “القرّائين” وفرقة “السامرة”، وكان معظم أبناء هذه الفرق الثلاث من اليهود السفارديم.

كان الربانيون، الذين أُطلق عليهم أحيانًا “الناموسيون”، وعُرفوا بالعبرية بـ “ربانيم” في بداية أمرهم ككتّاب وناقلين ودارسين ومفسرين للناموس المقدس، وقد اقتضت وظيفتهم الدينية أن ينزووا في غرف الدرس بعيدًا عن عيون الناس، فلقبوا حينًا بالـ “كتبة” وحينًا بالـ “ناموسيين”، وكان أبناء هذه الطائفة اليهودية الأوفر عددًا من جميع الطوائف اليهودية في مدينة دمشق حتى مطلع القرن العشرين.

أما القرّاؤون، فكانت هذه الفرقة قد استقرت في دمشق لفترة طويلة من الزمن، وعُرفت أيضًا باسم “العنانية” نسبة إلى عنان بن داوود مؤسسها في العصر العباسي، وفقًا لما ذكره الكاتب جعفر هادي حسن في كتابه “فرقة القرَّائين اليهود…”.

كان للقرائين في دمشق كنيس بقي مهجورًا في حي الزيتون بعد هجرتهم من المدينة، إلى أن جاء أحد أبناء الطائفة من إسطنبول وقام ببيعه للنصارى الكاثوليك في المدينة سنة 1832م، فقام الكاثوليك بتحويله إلى كنيسة مسيحية لهم، كما ضموا حارة القرّائين إلى حارتهم في عهد إبراهيم باشا المصري بعد حملته على بلاد الشام ما بين سنوات (1831-1840). ويروي يوسف نعيسة في كتابه أنه في تلك الفترة، قد احتج مسلمو مدينة دمشق على ذلك الضم الذي قام به الكاثوليك، معتبرين إياه عملاً غير جائز شرعًا.

أما الفرقة الثالثة، السامريون، فقد اشتق اسمهم من “السامرة”، عاصمة مملكة إسرائيل القديمة، كما هو الحال مع سامريي جبل نابلس (السُمرة) في فلسطين إلى يومنا هذا، وكانت هذه الطائفة تنقسم في دمشق إلى فرقتين: الأولى تعترف بنبوة موسى وهارون ويوشع وتنكر من عداهم من الأنبياء، والثانية تعتقد بنبوة جميع الأنبياء ما عدا عيسى ومحمد عليهما السلام.

كانت الفرقة السامرية قليلة العدد بين يهود دمشق، بالعشرات ليس أكثر، وكان يرأسها “الربي”، ولم يعتبر القراؤون ولا الربانيون السامريين يهودًا منهم، بل اعتبروهم وثنيين ومشركين ومتعاونين مع أعداء اليهود، إلا أن السلطات العثمانية في دمشق عاملتهم على أنهم فرقة يهودية ومن أهل الذمة.

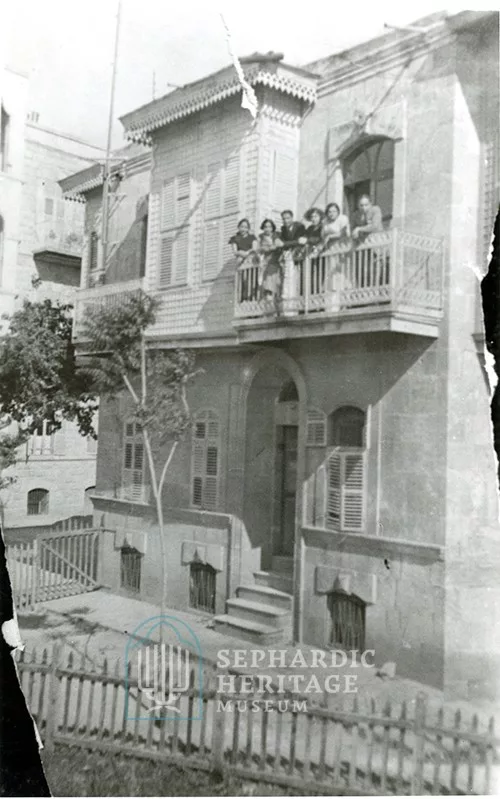

حارات اليهود: أبواب موصدة وحراس من أهلها

تكثف وجود يهود سوريا حتى القرن العشرين في مدينتي دمشق وحلب تحديدًا، حيث توزعوا على أحياء خاصة بهم، شأنهم شأن باقي الجماعات الدينية الأخرى، ففي دمشق، أقام اليهود تاريخيًا داخل أسوار المدينة، في الجزء الشرقي والجنوبي الشرقي منها، وكذلك في الشمال منها داخل السور.

وكان أكبر تجمع لهم في “حارة اليهود” أو “محلة اليهود”، التي عُرفت في بعض التسميات الشعبية الدمشقية باسم “ثلّاج”، وفقًا لما يذكره يوسف نعيسة في كتابه، كما سكن بعضهم في حي جوبر، شمال شرقي دمشق القديمة.

كانت حارة اليهود في دمشق تنقسم بدورها إلى أحياء فرعية وأزقة تفرعت إلى حارات مصغرة متصلة بالحارة الأم، إذ تشير سجلات المحاكم الشرعية المتعلقة بيهود دمشق، التي جمع الكاتب أكرم العلبي بعضها في كتابه “يهود الشام في العصر العثماني”، إلى وجود “محلة القرائين” أو أحيانًا “محلة اليهود القرائين”، والتي ذُكرت في تلك السجلات أكثر من مرة كحارة يهودية قائمة بذاتها، نسبة إلى طائفة القرائين التي كانت تقيم فيها.

وقد كانت هذه الحارة تقع بالقرب من حارة الزيتون الدمشقية، قرب السور القديم في الناحية الشمالية من المدينة، ولاحقًا بعد سنة 1832م، انتقل النصارى الكاثوليك للسكن في هذه الحارة بعد هجرة أهلها من اليهود القرائين.

كما ورد اسم “محلة تحت القناطر بتلة الحراث تابع لمحلة الخراب” ضمن المناطق التي سكنها يهود دمشق، وكذلك أقام يهود دمشق في “حي السامرة”، الكائن فوق العنابة بالقرب من برج الروس في الناحية الشمالية من دمشق داخل أسوارها، وكانت هناك طريق تُعرف باسم “درب السامري”، وكان فيها كنيس خاص باليهود السامرة.

أما في حلب، فقد عاش يهود المدينة في أحيائها القديمة، جنبًا إلى جنب مع المسلمين والمسيحيين، وليس في حي خاص بهم، حيث سكنوا في “حي العقبة”، أحد أقدم أحياء حلب التاريخية، وكذلك في “حي بحسيتا” الذي كان معظم سكانه من اليهود.

كان هذان الحيان موطنًا ليهود حلب التاريخيين الذين استقروا في المدينة منذ ما قبل الفتح العربي، إضافة إلى اليهود الذين هاجروا من إسبانيا إلى المدينة مع مطلع القرن السادس عشر الميلادي، أما اليهود الحلبيون الأوروبيون الذين وفدوا إلى المدينة في القرن التاسع عشر، فقد أقاموا في أحياء حديثة خاصة بهم، مثل: حي الجميلية، وحي الصليبة الصغرى، وحي التلل، وغيرها.ية

كان لكل حارة من حارات اليهود في دمشق طالع ماء خاص بها لتوزيع المياه على بيوتها، كما كان لها باب كبير يُغلق في أوقات معينة وعند الحاجة، وكان عليه حراس يهود من أبناء الحارة نفسها، أسوةً بباقي حارات دمشق.

وقد عُرف باب الفوخارا كأكبر وأشهر باب لحارة اليهود في دمشق، كما كان لكل حارة يهودية شيخ خاص بها من أبناء الطائفة، يتولى تمثيل سكانها أمام السلطات العثمانية، ويعمل كصلة وصل بين مجتمعه اليهودي والإدارة الحكومية.

معابد اليهود: كُنس ومقامات

يظلّ موضوع كُنس الصلاة اليهودية يحمل أبعادًا تتجاوز كونها مجرد معابد لأداء الشعائر الدينية، خصوصًا في سوريا، حيث ما تزال هذه الكُنس شاهدة على الوجود الحضاري لليهود في دمشق، ففي حي جوبر الدمشقي، وُجد أقدم كنيس يهودي في العالم، لا في سوريا فحسب، إذ يعود تاريخ إنشائه إلى عام 720 قبل الميلاد.

كما يحوي الكنيس مقام النبي إلياس، المعروف باسم “إيلياهو” في اليهودية و”السيد الخضر” في الإسلام، مما جعل كنيس جوبر موضع قداسة واحترام لدى مسلمي دمشق، وليس يهودها فقط، وإلى جانب ذلك كان هناك كنيس آخر يقع في سوق الجمعة، بالقرب من حي اليهود الجنوبي.

كان يشرف على الكنيس حاخام رئيس لمدينة دمشق، ومن أشهرهم، وفقًا لما يذكره يوسف نعيسة في كتابه “يهود دمشق”، الحاخام يعقوب عينتابي، الذي كان يُعرف بلقب “ربي” الديانة اليهودية في الشام خلال أواسط القرن التاسع عشر، ومن بين الحاخامات المشهورين أيضًا خلال عهد الاحتلال المصري لبلاد الشام، ميشون (موسى) ببخارا يهودا، وميشون أبو العافية، الذي أسلم إثر حادثة مقتل البادري توما الكبوشي في حارة اليهود عام 1840م.

أما في حلب، فقد اُختلف في تحديد عدد الكنُس اليهودية فيها، خصوصًا مع هجرة اليهود الأوروبيين-الإيطاليين إلى المدينة، حيث أقاموا أحياء أشبه بمستعمرات معزولة خاصة بهم، وبحسب محمود الحريتاني في كتابه عن يهود مدينة حلب، يذكر نقلاً عن كامل الغزي بأن عدد كُنس يهود حلب في المدينة كان أربعة: كنيس بحسيتا، وكنيس باب الملك خارج باب النيرب، وكنيس عند جامع الحيات، وكنيس في بستان الشاهبندر قرب جسر الناعور، وكانت هذه المعابد تتميز بوجود الشمعدان ذي الرؤوس السبعة (المينورا) على أبوابها.

ويضيف الحريتاني، نقلاً عن الغزي، أن هناك كُنسًا يهودية أخرى في حلب إلى جانب الكُنس الأربعة المعروفة، ومنها كنيس في محلة الجميلية، كان لا يزال قيد التعمير عام 1926، كما تم تخصيص خمسة منازل لإقامة الشعائر الدينية فيها بشكل مؤقت في مطلع القرن الماضي.

أما الرحالة الأجنبي بول بوران، الذي زار مدينة حلب سنة 1930، فقد ذكر أن المدينة ضمّت حوالي عشرين كنيسًا ومنزلًا للعبادة، بينما أشار القنصل الفرنسي دارفيو، في تقريره عن حلب عام 1860، إلى وجود كنيس يهودي واحد فقط، مما يدل على أن عدد الكُنس اليهودية قد ازداد مع موجة هجرة التجّار اليهود الأجانب إلى المدينة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

ثروات يهود دمشق وحلب في العهد العثماني

انحصر وجود يهود سوريا مع مطلع القرن العشرين في مدينتي دمشق وحلب حصرًا، وهما أكبر مدينتين تجاريتين في البلاد، وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات دقيقة لعدد اليهود في سوريا في النصف الأول من القرن العشرين، قبيل النكبة وإقامة الدولة العبرية عام 1948، وبدء مغادرتهم لسوريا، إلا أن هناك أرقامًا تقديرية لتعدادهم.

بحسب يوسف نعيسة في كتابه عن يهود دمشق، كان تعدادهم يتراوح ما بين 10 إلى 15 ألف يهودي مع مطلع القرن الماضي، أما في مدينة حلب، فقد بلغ تعدادهم بحسب الباحث حسن الخطيب في كتابه “التحولات البنيوية” نحو 10 آلاف يهودي في نهاية القرن التاسع عشر.

لم تكن الأرقام دقيقة، لأن الإحصاءات لم تكن دقيقة أساسًا، خصوصًا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الكثير من الإحصاءات السكانية في مدن مثل دمشق وحلب لم تشمل النساء، نظرًا لتحفظ رجالهن عن إحصائهن لدوافع اجتماعية تحفظت على إحصاء النساء، وهذا ينطبق على جميع سكان المدينتين من كافة الطوائف.

أما المراجع العبرية – الصهيونية، فإنها تحاول تضخيم عدد يهود سوريا إلى حد أن تعدادهم وصل إلى نحو 100 ألف يهودي قبل النكبة، بما فيهم يهود لبنان، في محاولة ترمي للمساواة بين نكبة الفلسطينيين واقتلاعهم عام 1948 وبين “مظلومية” خروج اليهود من سوريا والدول العربية الأخرى.

مع العلم أن أكبر جماعة يهودية عاشت في الدول العربية من حيث التعداد كانت الطائفة اليهودية في العراق، وتحديدًا في العاصمة بغداد، حيث تراوح تعداد يهود بغداد بحسب المؤرخ اليهودي – العراقي آفي شلايم في مذكراته المترجمة والمنشورة حديثًا “العوالم الثلاثة: مذكرات يهودي – عربي” ما بين 120 و130 ألف يهودي، وقد كانت الحركة الصهيونية قد تواطأت في عامي 1950 و1951 على إخراجهم من العراق إلى فلسطين.

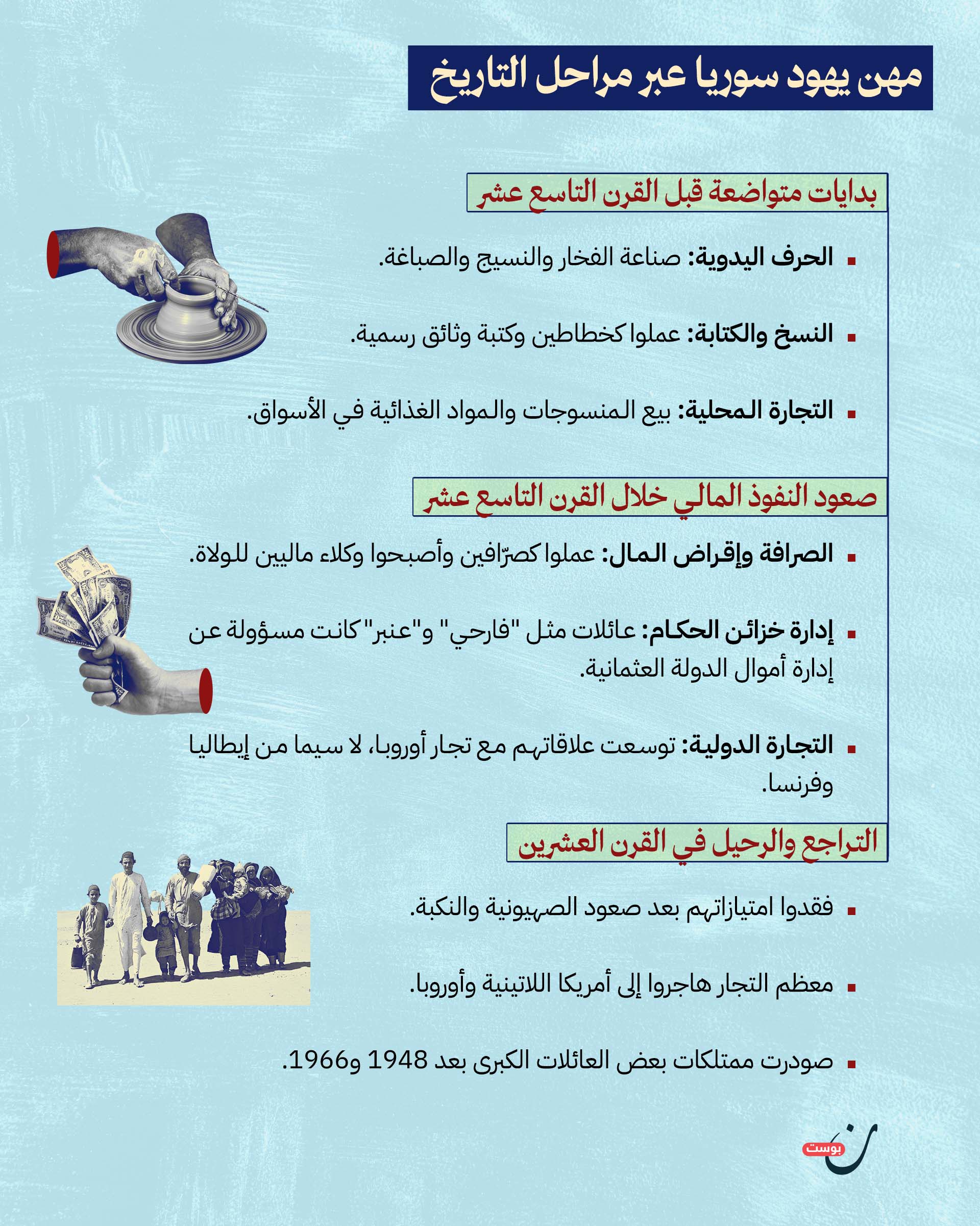

اعتمد يهود دمشق وحلب على مدار التاريخ العثماني على العمل التجاري والأعمال الحرفية بشكل عام، بحكم إقامتهم في أكبر مدينتين سوريتين تجاريتين، ولم يعرفوا العمل الزراعي لأنهم لم يقطنوا الأرياف، غير أن ذلك لا يعني عدم تملكهم أراضٍ زراعية، خصوصًا في غوطة دمشق، حيث تملكت بعض عائلات يهود المدينة مساحات شاسعة في الغوطة بعد ابتزاز فلاحي الغوطة وإغراقهم في القروض وفوائدها التي كانت تدفع بعض الفلاحين إلى التنازل عن أراضيهم لمقرضيهم اليهود مقابل ديونهم.

في مدينة دمشق، انقسمت الطائفة اليهودية في أواخر القرن التاسع عشر بين طبقة أقلية يهودية ثرية وطبقة مسحوقة ومعدومة شكلت أكثرية يهود دمشق، وقد أشارت حجج سجلات محاكم دمشق الشرعية، التي أوردها أكرم العلبي في كتابه “يهود الشام…”، إلى “صعاليك اليهود” بمعنى فقراء اليهود، وهو مصطلح مشابه لصعاليك المسلمين والنصارى التي كانت تشير إليها الحجج.

غير أن الطبقة اليهودية الثرية في دمشق كانت قد أصبحت كذلك بعد تحولها مع النصف الثاني من القرن التاسع عشر من العمل في قطاع التجارة والأعمال الحرفية إلى العمل في القطاع المصرفي والأعمال المالية، بحسب ما يؤكد الباحث حسن الخطيب في دراسته، مما جعل بعض العائلات اليهودية مثل “فارحي وهراري” تفوق في ثرائها باقي عائلات دمشق قاطبةً.

وصل الأمر إلى حد أن صيرفي هاتين العائلتين كانوا يقرضون الإدارة الحكومية في دمشق، بل وكانوا يمولون قافلة الحج إلى مكة مقابل فوائد مالية تتكفل بتسديدها سلطات الباب العالي في إسطنبول.

في المقابل، انتمى معظم يهود مدينة حلب إلى الطبقة الوسطى، حيث ظل معظمهم يعمل حتى مطلع القرن العشرين في التجارة والأعمال الحرفية، وكان أثرياء الطائفة أقلية، وكذلك فقراؤها كانوا أقلية.

لم يسعى كبار تجار يهود حلب إلى إظهار ثرائهم للتمايز عن باقي سكان المدينة، على خلاف أثرياء يهود دمشق الذين داوموا على إظهار ثرائهم الفاحش إلى حد التباهي عبر تشييد القصور والمنازل الفخمة، فكانت قصور آل فارحي، مثل قصر مراد فارحي، وقصري شمعايا وآل عنبر من أفخم وأشهر قصور مدينة دمشق في مطلع القرن الماضي، كما وصف الرحالة والمستشرقون قصر روفائيل فارحي بأنه كان أشبه بقرية صغيرة.

كان هذا التحول الذي طرأ على فئة من يهود دمشق لناحية ثرائهم وسيطرتهم على القطاع المالي مرتبطًا بالسياق السياسي والاجتماعي الذي شهدته السلطنة العثمانية وسياساتها الإصلاحية منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

الصهيونية وازدياد التوجس الاجتماعي

يرصد الباحث حسن الخطيب في دراسته التحولات التي طرأت على وضع يهود سوريا في مدينتي دمشق وحلب، في سياق سياسة الإصلاحات التي تبنتها السلطة العثمانية منذ أواسط القرن التاسع عشر، والمعروفة بعصر “التنظيمات”، وكان أبرز نتائجها أنها حولت رعايا أهل الذمة، مثل النصارى واليهود، إلى مواطنين عثمانيين متساوين في المكانة القانونية مع المسلمين.

كما تضمنت الإصلاحات “امتيازات” خاصة للتجار الأجانب، بما يكفل حمايتهم وصون حقوقهم وأعمالهم التجارية في الولايات العثمانية، خصوصًا في ظل تغول نفوذ القناصل والقنصليات الأجنبية-الأوروبية في السلطنة.

في دمشق، ترتب على ذلك، تحول اليهود من العمل في القطاع التجاري إلى العمل في القطاع المالي والمصرفي، وذلك بعد انفتاح ولاية سوريا على السوق الأوروبية، ونتيجة للمخاوف التي انتابت تجار دمشق اليهود جراء حالة الفلتان والفوضى التي بدأت تدب في ولايات السلطنة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر على الطرق التجارية بين المدن حيث كثر قطاع الطرق، خصوصاً في سوريا، الأمر الذي دفع يهود دمشق إلى تغيير مسار أعمالهم إلى داخل المدينة في القطاع المالي.

بينما في حلب، عززت سياسة الإصلاحات من هجرة التجار اليهود الأجانب من الدول الأوروبية إلى المدينة، حيث ظل هؤلاء التجار على جنسيات دولهم الأجنبية وكانت القناصل مرجعيتهم الرئيسية.

وهذا الوضع دفع جزءًا كبيرًا من يهود حلب الأصليين “السفارديم” إلى السعي للحصول على الجنسية الأجنبية والتخلي عن الجنسية العثمانية، بغرض الحظوة بالامتيازات الأجنبية أسوة بالتجار اليهود الأوروبيين الوافدين إلى المدينة، وذلك إلى حد سعى فيه يهود حلب السفارديم بحسب ما يروي حسن الخطيب في دراسته إلى إعادة تعريف أنفسهم على أنهم أوروبيين وليسوا سوريين، فكانت هذه المرحلة بمثابة المنعطف التاريخي الذي صار فيه مستقبل يهود سوريا في الغرب لا في الشرق.

كما تركت سياسة التدخل الاستعماري في سوريا تحت غطاء “حماية الأقليات الدينية” أثرها على يهود سوريا، فقد قدمت فرنسا نفسها كحامية للكاثوليك، في حين ردت بريطانيا البروتستانتية بدور الحامي ليهود سوريا بما فيها فلسطين. في المقابل، تعرض يهود السلطنة لحملات اعتداءات طائفية أذكتها القوى الاستعمارية الأوروبية في مدينة أزمير التركية عام 1872م، والتي نشأت على خلفية تحامل طائفي.

أما في سوريا، لم تسجل حادثة واحدة استهدفت يهود دمشق أو حلب حتى في ظل أحداث عام 1860م الطائفية في دمشق ضد نصارى المدينة، وحتى حادثة عام 1840م الشهيرة في دمشق، المتعلقة باختطاف القسيس السوري توما الكبوشي وخادمه المسلم إبراهيم عمارة وقتلهما “لاستخدام دم القسيس في طقوس العبادة”، وفق الأسطورة التي كانت شائعة في حينه عن يهود دمشق، فإن فرنسا وقنصلها في دمشق كانا وراء ذلك الاتهام.

وكان الهدف من هذه الحملة إشعال النعرات الطائفية بين مسلمي دمشق ويهودها، حيث كانت فرنسا تعتبر نفسها حامية للكاثوليك في الشرق، وكان القسيس توما الكبوشي من الطائفة الكاثوليكية.

لم تدفع التحولات التي طالت حياة يهود مدينتي دمشق وحلب إلى عداء ديني أو اجتماعي من الطوائف الأخرى تجاههم، لكن مع مرور الوقت، بدأ التمايز الاجتماعي يطفو على السطح، خاصة في دمشق حين أصبح يهود المدينة يهيمنون على القطاع المالي ويتحكمون في رقاب العباد من خلال سياسة الإقراض وفوائدها المالية، التي ولّدت ثراءً فاحشاً على حساب تجار المدينة وفلاحي ريفها.

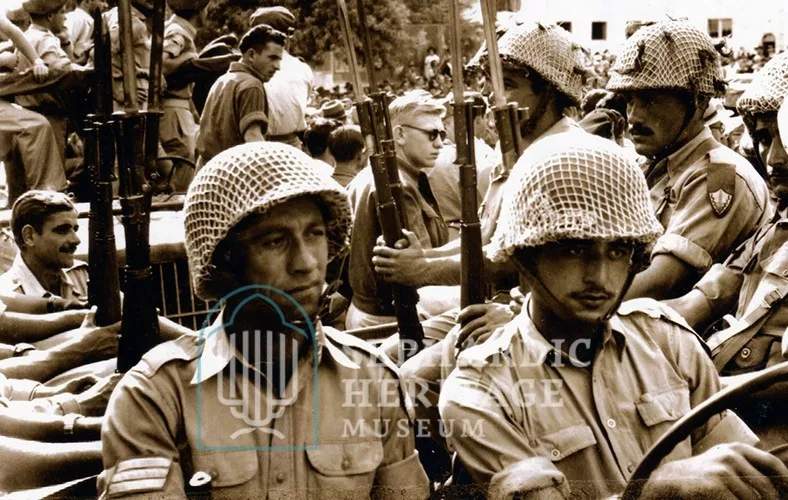

ثم ظهر تأثير الصهيونية ونشاطها مع مطلع القرن العشرين في فلسطين وبلاد الشام بشكل عام، وهو ما حول نظرة مسلمي سوريا إلى يهود المدينة، فانتقلوا من طور الجشع والابتزاز المالي إلى التوجس من تعاونهم مع الحركة الصهيونية، خصوصًا مع تصاعد الأحداث والصدامات في فلسطين بين الصهاينة والعرب في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين.

الهجرة: تجميد أملاك اليهود وإعادة توزيعها

في زيارته الأخيرة إلى العاصمة السورية دمشق قادمًا من الولايات المتحدة، بعد أكثر من ثلاثة عقود على مغادرته سوريا وحي جوبر الدمشقي، قال الحاخام اليهودي يوسف حمرا، وهو ابن إحدى العائلات الدينية المعروفة في دمشق، برفقة ابنه هنري حمرا ووفد يهودي ضم الحاخام الأمريكي الداعم للصهيونية آشر لوباتين، إنه لم يكن مكرهًا على مغادرة سوريا، إلا أنه “أراد وعائلته معرفة ما يجري في العالم الخارجي فغادروا”.

وكان حافظ الأسد قد فرض قيودًا منذ مطلع السبعينيات تمنع مغادرة اليهود سوريا، وبالتحديد إلى فلسطين، وظلت تلك القيود سارية المفعول حتى تم رفعها عام 1992 بعد مؤتمر مدريد، فغادرت بعض العائلات اليهودية الدمشقية سوريا في ذلك الوقت.

غير أن هذه الهجرة كانت الأخيرة في فصل هجرة يهود سوريا إلى بلدان مختلفة، والتي بدأت مع بروز الصراع العربي – الإسرائيلي في مطلع القرن العشرين، فقد بدأ يهود دمشق وحلب مغادرة بلادهم إلى الخارج، ومنهم من توجه إلى الولايات المتحدة والمكسيك والدول الأوروبية، وليس بالضرورة إلى فلسطين المحتلة.

كانت أحداث الثورة الكبرى في فلسطين (1936-1939)، واندلاع الحرب العالمية الثانية في نفس العام الذي تم فيه إجهاض الثورة الفلسطينية، بمثابة النقطة الفارقة لبدء هجرة يهود سوريا بشكل جماعي، حيث بدأ يهود دمشق وحلب بتصفية أموالهم منذ عام 1942، والمغادرة إلى لبنان إما للعمل هناك، أو التوجه عبر لبنان إلى الخارج.

وبحسب محمود حريتاني في كتابه عن يهود حلب، يذكر أنه بعد تصويت هيئة الأمم المتحدة على قيام دولة “إسرائيل” أواخر عام 1947، بدأ يهود حلب بمغادرة المدينة بشكل فعلي، بعضهم هاجر بموجب وثائق سفر رسمية من الدولة السورية وقتها، بعد أن أوكلوا أموالهم وأعمالهم إلى اليهود الذين آثروا البقاء في سوريا، إذ بقي صغار الكسبة الذين سافروا إلى فلسطين بعد احتلالها لاحقًا، عبر تركيا ومنها إلى قبرص ثم إلى فلسطين.

وإذا كانت إيران بمثابة دولة العبور ليهود العراق إلى فلسطين بالتعاون مع الصهيونية، كانت تركيا ومعها قبرص بمثابة صلة وصل لعبور يهود سوريا عبرهما إلى فلسطين أو دول الخارج عمومًا، حيث كانت هناك شبكة منظمة عملت على نقل يهود سوريا إلى الحدود التركية ليلاً، وكان أكثر أغنياء يهود سوريا قد قصدوا الأمريكيتين والمكسيك واليابان كذلك، بينما معظم الذين خرجوا من سوريا وأقاموا في لبنان، غادروا لاحقًا إلى أوروبا.

ليس هناك أرقام دقيقة أو إحصاءات موثوقة عن عدد اليهود الذين غادروا سوريا قبيل النكبة أو خلال تلك الفترة، وذلك بسبب غياب الإحصاءات الدقيقة لتعدادهم في سوريا قبل النكبة، ومع ذلك تشير التقارير الإسرائيلية إلى أن حوالي 5000 يهودي سوري غادروا البلاد في العقدين التاليين للنکبة.

أصدرت الدولة السورية في نيسان/أبريل 1966، مرسومًا يقضي بتجميد أملاك المهاجرين اليهود، وتم تأجيرها إلى مسلمين في دمشق وحلب، حيث غدت هذه الأملاك تحت إدارة وزارة الداخلية السورية بالتعاون مع المقاومة الفلسطينية، وبإيعاز من وكالة غوث اللاجئين (الأونروا)، تم إسكان بعض عائلات اللاجئين الفلسطينيين في بيوت حارة اليهود المغلقة بعد مغادرة أصحابها من دمشق.

أما في مدينة حلب، فقد وضعت الدولة السورية يدها على أحياء المدينة خارج السور، مثل العزيزية والجميلية والإسماعيلية، أما بيوت اليهود في الأحياء القديمة، فقد صُفيت، وما تبقي منها أُزيل حينما أُزيلت مساكن أحياء بحستيا والبندرة في مشروع باب الفرج عام 1980، حيث ظهرت مكانها بنايات منها غرفة الصناعة وما جاورها، وفندق شيراتون ومديرية الثقافة.

في الأخير

مع سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، لم يبقَ من يهود سوريا في العاصمة دمشق إلا بضعة مسنّين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، ويقال إن امرأتين مسنّتين من يهود دمشق توفيتا بعد سقوط النظام بأيام قليلة، بينما كان الوفد اليهودي الأمريكي الذي زار العاصمة السورية بعد سقوط الأسد في شباط/فبراير الماضي أكثر عددًا من اليهود الباقين فيها، بالتأكيد.

لليهود السوريين، الذين لم يغادروا وطنهم إلا لأن الصهيونية كانت وراء خروجهم، أو على الأقل السبب في مغادرتهم، أثرٌ باقٍ في الذاكرة السورية، لا سيما في دمشق وحلب، فما تزال بعض الأحياء والمرافق العامة والمنازل تحمل أسماء أصحابها اليهود، كما لا تزال بعض السلع والمأكولات الشعبية التي ارتبطت بالطائفة اليهودية الدمشقية حاضرة في معجم الدمشقيين، مثل طبخة “داوود باشا” الدمشقية – الشعبية، إلى جانب حكايات يوم السبت والشائعات الشعبية المتصلة بيهود دمشق في المخيال الجمعي لأهلها.

إن البحث في تاريخ يهود سوريا لا يقتصر على نبش علاقتهم بالصراع العربي – الإسرائيلي، بل يمتد إلى كتابة تاريخهم ذاته. فمعظم الكتب والدراسات المرجعية عن يهود سوريا، سواء بالعربية أو العبرية، كُتبت بعد النكبة وفي ظل تصاعد الصراع مع الصهيونية، ما يجعلها محمّلة بثقل الصراع إلى حد التحامل.

وإذا أخذنا في الاعتبار مثابرة الصهيونية المستمرة، منذ تأسيس دولة الاحتلال، إلى تحييد وتغييب تاريخ اليهود العرب قبل النكبة من الرواية التاريخية الصهيونية، فإننا نجد أن هذه المحاولات تهدف إلى طمس ذلك التاريخ، بعدما اقتلعت الصهيونية الفلسطينيين ويهود المشرق العرب من ديارهم معًا.