تخيل أن رياضة التزلج على الجليد كان السياح يمارسونها في فلسطين خلال فصل الشتاء، وآخرون كانوا يلهون بالثلوج ويتقاذفونها فيما بينهم؟

نعم كان ذلك يحدث قبيل الاحتلال وقيام “إسرائيل”، حين كانت الأراضي الواقعة من البحر إلى النهر تسمى فلسطين فقط.

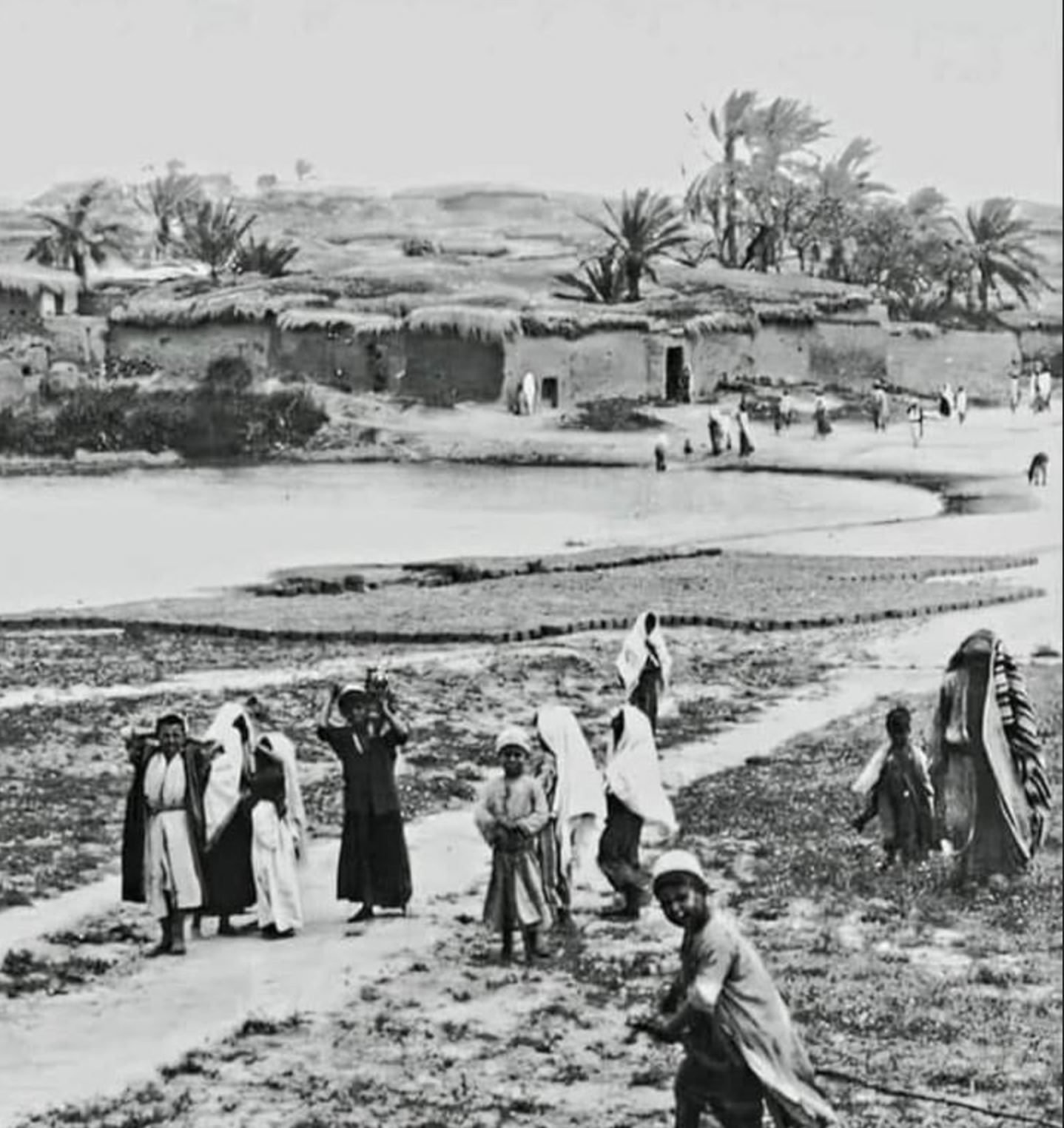

لقد كان الشتاء في فلسطين مبهجًا في جانب من جوانبه، ما جعل الأغنياء يسعدون به، ولكن على الجانب الآخر كان الشتاء صعبًا على فقراء فلسطين وفلاحيها، فمنهم من كانوا يموتون نتيجة البرد، ومنهم من كانت منازلهم تغرق وتنهار، نتيجة الأمطار الغزيرة، ما أورث الفلسطينيين خبرة في التعامل معه.

ونتجت عن هذه الخبرة أمثال شعبية مثل “الشتا شدة ولو كان رخا” و”الشتا ضيق ولو كان فرج”، تعبيرًا عن صعوبة الشتاء عليهم.

وهي الأمثال التي يمكن إسقاطها على الشتاء الأخير (2024/ 2025)، الذي ربما كان الأقسى على الفلسطينيين في قطاع غزة، ليس لأن الشتاء نفسه كان أقسى مما سبق، ولكن لأن ظروف الاحتلال والحرب ضاعفت من تأثيره، حيث مات العديد من الأطفال تأثرًا بالبرد القارس والأمطار، نتيجة العيش في خيام وبدون أغطية تكفيهم.

قبل نكبة الفلسطينيين عام 1948 وتهجيرهم من أراضيهم واحتلالها، كيف كانوا يعيشون في الشتاء ببرده وأمطاره؟ كيف كان أكثرهم يعانون؟ وكيف كانوا يتكيفون؟ ما الخبرة التي اكتسبوها في التعامل مع الشتاء؟ كيف ألفوا الأمثال الشعبية التي صارت بمثابة دستورهم في التعامل معه؟

هذا التقرير يحاول الإجابة على هذه الأسئلة، مستندًا إلى مجموعة من المصادر الممتازة، منها:

- موسوعة “العمل والعادات والتقاليد في فلسطين” لـ غوستاف دالمان، المستشرق الألماني الذي عاش في فلسطين وبدأ في إصدار موسوعته عام 1928.

- كتاب “Discovery at Jerusalem – اكتشاف في القدس” لتوماس شابلن، الطبيب البريطاني الذي عمل مديرًا لمستشفى اليهود في القدس، قبل أن يتوفى عام 1904.

- كتاب “Canaan d’après l’exploration récente – كنعان، حسب الاستكشافات الحديثة” لـ لويس هيوج فنسنت، عالم الآثار الفرنسي الذي عاش لمدة طويلة في فلسطين وقت الانتداب البريطاني وأجرى أبحاثًا كثيرة هناك.

أمطار وثلوج غزيرة.. منازل تنهار وأطفال يلعبون

شاع مثل لدى الفلسطينيين يقول “النق والطق والبق يخربون البيوت العامرة”، “النق” هو الشكوى الدائمة، والطقطقة هي “قطرات المطر”، و”البق” هي الحشرة المعروفة.

أي أن الفلسطينيين عدّوا قطرات المطر من دواعي خراب البيوت، وهذا المثل ربما ليس دقيقًا في كل الحالات ولكنه ابن تصورات الفلسطينيين الفقراء الذين كانت أسقف بيوتهم لا تستطيع حمايتهم من الأمطار.

ويحكي المستشرق الألماني غوستاف دالمان، أنه خلال إقامته في فلسطين عاش في منزل ريفي بقرية “بلاطة” بالقرب من نابلس، ولم يكن يستطيع النوم في الليالي الممطرة بسبب تساقط مياه الأمطار على وجهه وهو نائم، وكذلك كانت الحبوب والطحين المخزنة في المنزلة تتلف بسبب ذلك.

وكانت بيوت الفلاحين تسقف بالخشب والطين، وتقف المياه فوق أسقفها وتصنع بركًا، ثم تتسلل إلى من يسكنون تحتها، وكان الفلاحون يدعمون هذه الأسقف مع كل شتاء بالتراب والتبن، ثم يحدلونها بما كان يعرف بـ محدلة السقف، للتقليل من أثر الأمطار، ولكنها لم تكن تصمد أمام الأمطار الغزيرة.

كانت النوافذ الخشبية في بيوت الفلاحين في الغالب تتشقق نتيجة حرارة الصيف، وبالتالي كانت تتسرب منها المياه إلى الداخل هي الأخرى.

وفي الصحاري كانت خيمة البدوي ليست أفضل حالًا، رغم أن البدو كانوا يضعون شعر الماعز على السقف، لمقاومة الماء، وقد كانت كذلك، إلا أنها لم تكن دائمًا محكمة، وكانت المياه تتسرب أيضًا من السقف.

والخوف على الخيمة لم يكن من السقف فقط بل من الأرض التي تُنصَب عليها الخيمة، حيث كانت المياه تتسرب من أجناب الخيمة إلى داخلها، ولذلك كان البدوي يحفر مجرى حول الخيمة له حافة عالية بجوار الخيمة وكانوا يسمونه “موزل” أو “شري”، لتصريف المياه بعيدا عنها.

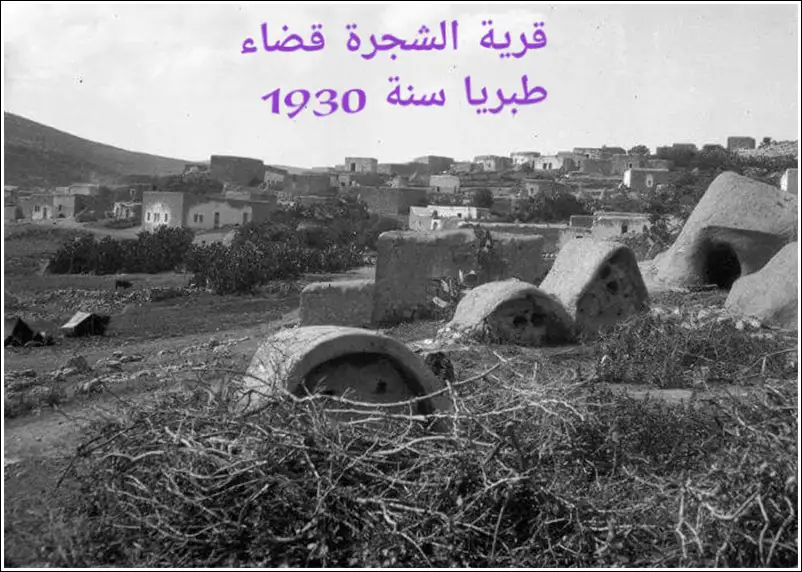

وكثيرًا ما يتبلور ماء المطر ويتحول إلى ثلوج وتهطل بشكل قاس قد يؤدي إلى انهيار المنازل كما حدث عام 1874، حيث انهار 13 منزلًا في بيت جالا بالضفة الغربية، نتيجة تراكم الثلوج فوق أسقفها، حسبما يوثق دالمان.

وفي غزة، حدثت في نفس العام قصة تنتمي للكوميديا السوداء، حيث انهار منزل نتيجة الثلوج، وكان أهله قد خرجوا منه قبيل انهياره خوفًا على حياتهم، فدخل لص ليسرق المنزل، فانهار المنزل عليه ومات بداخله!

أما بيوت الأثرياء المبنية بالحجارة والمسقوفة بالقرميد المائل، على الطراز الأوروبي، فلم تكن تتأثر، لأن الماء كان ينساب عليها جريًا إلى الشارع.

في المقابل، ولاسيما في أوقات النهار، كان يمكن رؤية الأطفال يلهون بماء المطر، ويغنون “شتي يا دنيا شتي، شتي عَ قرعة ستي”.

ورغم قسوة الأمطار على البيوت، إلا أنها كانت تؤدي إلى تشكل جداول يستخدمها الفلاحون في ري محاصيلهم، وهذه الجداول لم تكن تتشكل إلا في حالة الأمطار الغزيرة، حسبما يحكي الطبيب توماس شابلن، الذي يقول إن من المناظر المألوفة حينها هو احتفال الأطفال بالخوض في هذه الجداول والعبث بالماء، وجلوس الكبار على جانبها يدخنون الأرجيلة ويحتسون القهوة وهم سعداء، في مشهد اعتبره شابلن نوعًا من الاحتفال بالأمطار.

وعمومًا، كانت المدن الساحلية في فلسطين تعتمد على المياه الجوفية دائمة التدفق، أما منطقة غور الأردن فتعتمد على نهر الأردن، وبين هذا وذاك كانت برك المياه التي تتجمع فيها الأمطار والجداول المائية التي تتشكل منها مصدرًا للري والشرب، وأحيانا تقل الأمطار فكانت تأت قطارات من مدن الساحل مثل حيفا وعكا محملة بالمياه إلى مدن العمق الفلسطيني، وكان الناس يصطفون للحصول على حصصهم من المياه نظير المال، ولاسيما في فصل الصيف.

وهذا الجفاف النسبي في الصيف جعل الأمطار الشتوية تسبب سعادة للفلاحين في الضفة الغربية والمناطق البعيدة عن الساحل والبعيدة أيضًا عن غور الأردن، حتى لو تأذوا منها في بيوتهم، فكلما كانت الأمطار غزيرة كلما ظلت مخزنة لفترة أطول في البرك خلال الصيف ومن ثم الانتفاع بها للزراعة.

من المظاهر الاحتفالية أيضا بالشتاء كان التزلج على الجليد واللعب بالثلج عمومًا، ولا سيما في الأماكن المرتفعة كالقدس، حيث تتراكم الثلوج وترتفع إلى 20 سنتيمتر أو 30 سم فوق سطح الأرض، ويحكي دالمان أنه كان يشاهد ذلك بنفسه بين السياح الأجانب في القدس، ولاسيما السويديين والنرويجيين، أمام ساحة الحرم القدسي، كما يحكي أنه نحت في حديقة منزله تمثالًا لـ”رجل الجليد”.

“دخان يعم ولا برد يضن”.. الفلسطينيون والبرد القارس

عانى الفلسطينيون من برد الشتاء، ولاسيما الفقراء منهم، الأمر الذي جعلهم يطلقون الأمثال الشعبية التي تعبر عن ذلك، ومنها ما سقناه في بداية سطورنا، ومنها أيضًا “في كانون الأصم بول الحمار قيح ودم”، أي أن برد شهر كانون لا يحتمله الحمار نفسه، فما بالك بالإنسان.

كان الدافع لهذا الضيق من الشتاء هو الفقر في المقام الأول، والذي انعكس على عدم استطاعة الفلسطيني الفقير تدفئة نفسه، سواء بارتداء الملابس الثقيلة، أو تدفئة بيته.

فالملابس لدى الفقراء قليلة، وكانوا يقولون حين يأتي البرد “أجا لبس الشراطيط”، أي جاء وقت ارتداء الخرق المهلهلة.

وكان من المعتاد أن يرتدي الفلسطيني شال من الصوف على الرأس والعنق، وأحيانًا ارتداء فروة من صوف الغنم، يصنعها الفلاح بنفسه، ولا يصنع لها بطانة كما الملابس الجلدية الفاخرة.

أما الأغنياء من الفلسطينيين فكانوا يستطيعون أن يوفروا لأنفسهم أفخم أنواع الملابس، بل ويتفاخرون حين مجيء الشتاء ويقولون “أجا لبس الجوخ والفرا”، أي ارتداء الملابس المصنوعة من الجوخ والفراء غالية الثمن.

نفس التمايز كان يحدث في تدفئة البيوت، حتى كان الأطفال من أبناء الفقراء يغنون “ح ح يا بردي قشقوشة حطب ما عندي”، يقصدون الحطب الذي يشعلونه للتدفئة؛ فكثيرون كانوا يعجزون عن شراء الفحم النباتي الجيد لأنه كان غالي الثمن ويؤتى به من الأردن، وكانوا يستعيضون عنه بالحطب الذي لم يكن بنفس الجودة والفعالية.

وحتى من يستطيعون شراء الفحم النباتي، لم يكن أغلبهم يستطيعون تدفئة منازلهم بالكامل، بل تدفئة إحدى الحجرات ويجتمعون بها، حيث يجري إعداد كانون فحم معدني “مَنقَل – منغَل” وتوضع به قطع الفحم المشتعلة، وكلما كبرت الغرفة قل تأثير الفحم في التدفئة، والعكس، وقد يحدث اختناق إن لم يحترق الفحم بالكامل وبات موقدًا وأهل الحجرة نائمون.

وتنوعت المدافئ التي يوضع بها الفحم المشتعل، والتي غالبًا كان يطلق عليها “كانون” نسبة إلى شهري كانون أول/ ديسمبر، وكانون ثاني/ يناير، حيث ذروة استخدام المدفئة مع اشتداد البرد فيهما.

هناك كوانين كانت مصحوبة بمدخنة، كانوا يسمونها “الموقد”، والأكثر تطورًا منها تلك المواقد الحديد الصغيرة التي استقدمها الأوروبيون لاستخدامها في المدن الفلسطينية، والتي يشتعل بها الخشب والحطب.

لكن المدفئة الأفضل كانت تلك الصغيرة المرصعة بالبلاط، والتي يمكن استخدام الفحم الحجري بها، أما المدفئة الأرخص والأشهر لدى الفلاحين فكانت عبارة عن وعاء بسيط من الفخار.

ودائمًا كانت رائحة الدخان تملأ بيت الفلاح، وتجد سقف بيته مسودًا من تصاعد دخان الحطب أو الفحم، وخاصة الحطب، وعن ذلك قالوا: دخان يعم ولا برد يضن”، أي أنهم يتحملون الدخان وسواده أفضل من البرد الذي يمرضهم.

حتى بدو الصحراء كانوا يقولون “النار فاكهة الشتا واللي ما يصدق يصطِل” أي من لا يصدق ذلك عليه أن يقترب منها ويصطلي بها، أي يستدفئ بها، خاصة وأن الجو المفتوح في الصحراء ولاسيما بالنسبة للمسافرين كان يؤثر فيهم بشدة، الذين كانوا يتعرضون للموت أحيانًا نتيجة البرد والثلوج، كما حدث في شباط/ فبراير 1927، حيث توفي 6 من البدو المسافرين من الخليل إلى بئر السبع.

“إن قوّسَت باكر اسحب عصاتك وسافر”: قوانين الفلسطيني الجوية

الخبرة التي توارثها الفلسطينيون عن الشتاء جعلتهم يحسبون الحسابات قبل القدوم على أعمالهم، ولاسيما السفر، ويحسبون المواقيت، ويراقبون سطوع الشمس والقمر وكل الظواهر الجوية، وأصبح لديهم ما يشبه القوانين الجوية، صاغوها في عبارات ذكية أو أمثال شعبية.

فإذا ظهر الشفق الأحمر عند غروب الشمس، وهو أمر نادر نتيجة الهواء الجاف، يقولون “احمرت الدنيا”، ويتوقعون طقسًا جيدًا بلا أمطار، وكذلك إن احمرت قبيل الشروق، يعتبرون ذلك مؤشرًا ليوم بلا مطر.

أما الشروق ذو اللون الرمادي الفاتح، والمصحوب بميل الشمس إلى الزرقة أو ما تسمى بالشمس “المرحومة”، فكانوا يعتبرونها مؤشرًا على ميل السماء إلى المطر، وكانوا يسمونها “المرحومة” كناية عن موتها، أو غيابها، حسبما يحكي عالم الآثار الفرنسي لويس هيوج فنسنت.

ويوضح أيضًا أن ظهور هالة حول الشمس من السحب كان مؤشرا على المطر، وكانوا يقولون “دار الشمس مطّارة”، ولو ظهرت هالة شبيهة حول القمر كانوا يتوقعون العكس، ويقولون “دار القمر سفر”، أي أن الجو صافي بلا أمطار ويصلح للسفر والارتحال، ولكنهم يبقون حذرين لأنهم كانوا يؤمنون بأن “دار القمر غرّارة” أي مضللة ليس لها أمان.

كذلك كان ظهور قوس قزح مؤشرًا لحالة الطقس، فيقولون “إن قوّسَت باكر احمل عصاتك وسافر”، ولكن “إن قوست عصرية دورلك ع مغارة دفيّة” أي أن قوس قزح في الصباح دليل على اعتدال الجو، ولكن قبيل الغروب دليل على اقتراب هطول المطر.

كانوا في الغالب لا يغترون بكثافة الغيوم، فسماء غائمة لا تعني تلقائيًا المطر، كما أن كتلة من الغيوم (غين اخميل) تظهر مثل الجبل في الغرب، إذ لا تأتي عادة بالمطر.

كما أن شروق الشمس خلف السحب لا يشكل في حد ذاته مؤشرًا إلى المطر، إذ أن غيوم الصباح تميل إلى التقهقر أمام الشمس.

وكانوا يقولون “إن عججت من باكر اسحب عصاتك وسافر”، أي إذا كان هناك ضباب غائم في الصباح فهذا دليل على أن الجو لن يكون ممطرًا أو عاصفًا، وبالتالي يصلح للسفر.

“وإن عججت أمسية دور لك ع مغارة دفيّة”، أي إذا كان المساء به ضباب ابحث عن كهف دافئ واختبئ به إن كنت مسافرًا، وأيضا يقولون إن عرّجَت فرّجَت، أي إن غيمت صفت.

هذه القوانين الجوية الشعبية ارتبطت بالسفر داخل فلسطين لطبيعة التربة والطرق الزلقة التي تمشي عليها الدواب التي يتنقلون بها، في وقت لم تكن السيارات الميكانيكية قد انتشرت.

فالشتاء كان يملأ فلسطين بالجداول المائية الجارية، وكانت هناك مجاري مائية تنشط في الشتاء لا تعلوها جسور ويصبح عبورها صعبًا، مع تدفق المياه من الأماكن المرتفعة والجبلية إلى السهول والمنخفضات.

نهر الأردن ذاته المشهور بانخفاض منسوب مياهه، كان في الشتاء يفيض على ضفتيه أحيانًا، حد أن الجسر الواصل بين ضفتيه الشرقية (الأردن) والغربية (فلسطين) يغرق بالمياه وقد تعجز الدواب عن السير عليه.

وفي عام 1916 دمرت جميع الجسور على الطريق المؤدي من السلط (تتبع الأردن الآن) إلى نهر الأردن، وحدث شللًا كاملًا للطريق من القدس إلى أريحا، بعد نفوق 70 جملًا وموت عدد من الناس بسبب الأمطار، التي دمرت الطريق.

رغم كل ذلك نلاحظ أن الشتاء لم يكن دائمًا محل ضيق، بسبب الزراعة كما ذكرنا، ففي طبرية كانوا يقولون “الكوانين فحول الشتا”، ويوضح المقصد من كلمة “فحول” مثَلٌ آخر كانوا يقولونه في إذنا (تتبع الخليل بالضفة الغربية): “الأرض تكسب من مطر كانون مثل ما بتكسب المرأة من الرجل”، أي أنهم اعتبروا شهري كانون بمثابة الذكر الذي يلقح الأرض ويخصبها لتنتج، نتيجة الأمطار التي تسقط خلالهما.

وهكذا كان الشتاء في فلسطين مصدر ترحيب وخوف بالوقت ذاته، ترحيب بالماء اللازم للزراعة في مناطق وسط فلسطين، وخوف من نفس الماء الذي يهدم البيوت الطينية.. ترحيب بالبرد للهو بالثلج ولبس الجوخ والفرو، وخوف أيضًا من نفس البرد لمن لا يمتلكون ثمن الجوخ والفرو.