التماثيل إحدى وسائل الإنسان الحديث للتعبير عن تقديره للشخصيات المركزية في تاريخ الأمة؛ لذلك نجد الأمم تصنعها لتكريم المفكرين والشعراء والفلاسفة والزعماء المؤسسين أو الشهداء المهمين في حروب الأمة. قد يصدق هذا الوصف على بعض دول العالم العربي، ولكنك لن تجد فيها إلا تمثالًا واحدًا – في أحسن الأحوال – لكل مفكر أو شاعر أو فيلسوف، وكثير من هؤلاء لم تُصنع لهم تماثيل أصلًا.

أما الزعماء والقادة، فهم الأكثر حظًّا من التماثيل في بعض الدول العربية؛ فهي موجودة في كل ساحة وميدان، وتُجسّد رؤية سياسية يُعبّر عنها رمز التمثال، وتُعزّز السلطة التي يُراد تمريرها إلى نفوس الشعوب.

ولأنّ التماثيل التي تُصوّر القادة في العالم العربي تُشكّل نوعًا من الهيمنة الرمزية على الشعوب، بفعل اقترانها بالهوية الوطنية، واعتبار من يسيء إليها منتهِكًا لقدسية السلطة ويجب معاقبته، فإنها أصبحت موضوعًا مركزيًا في ساحات الصراعات والثورات، بين التقديس والتدنيس، وبين التشويه والتكريم، ويُعدّ فعل تحطيمها عملًا ثوريًّا يلقى صداه في النفس الشعبية الثائرة.

سيتناول هذا المقال موضوع التماثيل في العالم العربي؛ بدءًا من صناعة قدسية الحاكم عبرها لدى الشعوب، وانتهاءً بتمثّلاتها في سياقات الثورة والغضب الشعبي.

أصنام الديكتاتوريات

لا يُعدّ معيار التأثير أو التضحيات الوطنية أساسًا في انتقاء شخصية التمثال، بل تُنصَب التماثيل للشخصيات التي يُراد تضخيم دورها وتمجيدها، وغالبًا ما تكون تلك الشخصيات من الحُكّام.

من هنا، فإنّ الحاكم لا يكتفي بدوره السياسي، بل يسعى لخلق حالة من القداسة لذاته المصوَّرة في كل مكان أمام الشعب؛ في محاولة لزرع فكرة أن القائد حاضر في كل زاوية، كما في التماثيل الأربعة لصدام حسين في قصر السلام، التي وُضعت لتنظر في جميع الاتجاهات، في إشارة إلى هيمنته الشاملة على البلاد.

تحاول تماثيل الزعماء خلق شعور وطني مصطنع نحوها، من خلال وجودها الثابت لعقود في الساحات العامة، وانتشارها في أصقاع البلاد، وتُشيَّد هذه التماثيل بارتفاعات شاهقة تصل إلى عدّة أمتار، أمام مواطن طبيعي الحجم، في محاولة لإشعاره بضآلته أمام “عظمة” القائد.

في الدول الديكتاتورية، يتحوّل التمثال إلى ما يشبه “اللات والعُزّى” عند الجاهليين في مكة؛ إذ يصبح تعظيمه واجبًا، وأي محاولة لانتقاده أو تخريبه تُعدّ مساسًا بهيبة الحاكم شخصيًا، وتستوجب العقوبة.

ولا تتوانى الحكومات عن إنفاق مبالغ طائلة – تقدَّر أحيانًا بملايين الدولارات – لصناعة التمثال، حتى في أوقات الشدة والفقر، وكل ذلك في سبيل تعزيز سلطة الحاكم في اللاوعي الشعبي، وإشباع نرجسيته، ولو على حساب معاناة الشعب واحتياجاته الأساسية.

على سبيل المثال، في عام 2018، أعاد النظام السوري نصب تمثال لحافظ الأسد في مدينة دير الزور، وأُعيد نصب تمثال آخر له في مدينة درعا، وذلك في وقت كانت فيه البلاد بأمسّ الحاجة لإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للناس.

الزعيم وحده في الصورة

إنّ أكبر تجليات نرجسية الزعيم في تماثيله تتجلى في وجوده منفردًا، معزولًا بسلطته داخل التمثال، من دون أن يُصوَّر إلى جانبه أيٌّ من أبناء الشعب.

هذا الانفراد يعكس على الصعيد النفسي رفضه الاعتراف بالعلاقات المتبادلة بينه وبين الناس، ويُركّز على تعزيز تبعية الشعب لشخص القائد، والإيحاء بأن الفضل في كل أمرٍ في البلاد يعود إليه وحده.

الشعوب العربية، التي عانت طويلًا من زعماء ديكتاتوريين، باتت تدرك أن التماثيل ليست سوى تجلٍّ فاضح لتبجّح السلطة وتضخيم الذات أمام الناس، وقد تجلّى هذا الرفض الشعبي بوضوح خلال ثورات الربيع العربي، حين حطّم الثوّار تماثيل الزعماء المنصرفين في لحظة رمزية عالية الدلالة.

وبحسب ما كشفته هذه الثورات، فإنّ الشعوب قد تقبل تمثالًا لحاكمٍ في حالة واحدة فقط: أن يُصوَّر فيه أبناء الشعب إلى جانبه، واقفين بحجمه، لا أقزامًا أمام ضخامة تمثاله.

سقوط التماثيل في لحظات التحرير

بما أن التماثيل تُعد تجسيدًا ماديًّا للسلطة، فإنّ الإطاحة بها أو تحطيمها تمثّل دلالة قوية على رفض هذه السلطة، ومحاولة شعبية للتحرّر من النظام الذي تتجسد صورته في شخصية التمثال.

لذلك، تُصبح التماثيل في أزمنة الثورات والصراعات هدفًا مباشرًا للغضب الشعبي؛ إذ لا تبدأ عملية التحرر في الوعي الجمعي إلا بإسقاط التماثيل وإزالتها من المشهد، تمهيدًا لحقبة جديدة تُمحى فيها أسطورة الزعيم المقدّس، الذي حوّل الرخام والبرونز إلى يوتوبيا يحظر الاقتراب منها.

وهذا ما حدث مع تمثال صدام حسين في بغداد، الذي أُسقط بواسطة الدبابات في ساحة الفردوس عام 2003، في مشهد شهير رقص فيه الناس فوق القاعدة الخرسانية للتمثال، معلنين أنهم لم يعودوا يخشونه، وأنّ من نصّب نفسه إلهًا على العراقيين لن يكون له أثر في شوارعهم بعد اليوم، إيذانًا بمرحلة انتقالية جديدة.

وكذلك تمثال القذافي المُذهّب، الذي أسقطه الثوار في طرابلس قبيل القبض عليه، حيث قُطع رأس التمثال ودِيس بالأحذية، في مشهد رمزي يُعبّر عن كسر عقدة الخوف التي كرّستها أربعة عقود من التقديس الزائف والتمجيد القسري، وهو ما مثّل تصريحًا شعبيًا بأنّ القذافي لم يعد يملك شرعية الحكم.

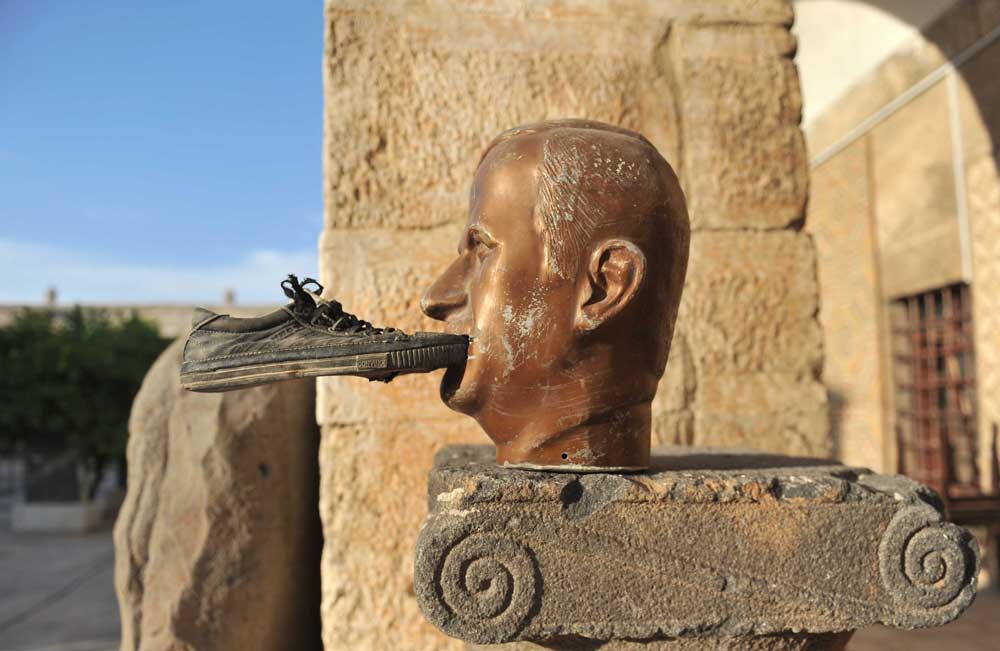

أما الصورة المتداوَلة في ديسمبر/ كانون الأول 2024، عقب سقوط نظام الأسد في سوريا، والتي أظهرت رأس تمثال حافظ الأسد وبفمه حذاء، فقد حملت دلالة قوية على رغبة الناس في إذلال السلطة الجائرة التي حكمتهم لعقود طويلة، إذ كانت الصورة ردّ اعتبار رمزيًا على زمن من القمع والإخضاع، مفاده أن النظام، الذي طالما كمم الأفواه، ها هو اليوم يُكمّم بالحذاء الذي يلقمه إياه الشعب.

ولما كانت التماثيل تمثّل نوعًا من الهيمنة البصرية على الشعب، فإن الغضب الجماهيري غالبًا ما ينعكس عليها باعتبارها البديل المادي عن الزعيم ذاته، وفي لحظة التحرر، يتحوّل التمثال إلى موضع الانتقام الرمزي، وساحات التمجيد إلى ميادين احتفال بسقوط الطاغية، حيث يُمارَس نوع من العلاج الجمعي من القهر، وتُكتَب على الجدران لغة جديدة، تبدأ من الصمت المحطَّم عند قاعدة التمثال.

سردية الزعيم الخالد

تعكس تماثيل الحُكّام رغبة أصحابها في شخصنة الهوية الوطنية، من خلال اعتبار وجه الحاكم المنحوت أحد رموز البلاد، يقف جنبًا إلى جنب مع النشيد الوطني، والعَلَم، والثوب الشعبي.

ولعلّ أول شروط أن يخلو العالم العربي من تماثيل زعمائه، أن يخلو أولًا من الديكتاتور الذي يُطلق “سلطة وجهه” في كل زاوية من البلاد، ويسعى — كما في تماثيل الأسد الأب — إلى ترسيخ فكرة السلطة المطلقة للزعيم وعائلته.

فرغم وفاة حافظ الأسد، كانت ما تزال تماثيله موزّعة في محافظات سوريا، تتلقى العناية والاهتمام من الحكومة، وتملك سلطة رمزية قد تُذهب أي شخص يُسيء لها أو يقترب منها بسوء وراء الشمس، وكأنها تنوب عن حضور الزعيم ذاته، وبهذا المنطق، تسعى السلطة لتحويل سوريا إلى ضريح دائم لحافظ، وربط الهوية الوطنية باسمه ونسله، لتصبح البلاد “سوريا الأسد”.

ولأن الهدف من هذه التماثيل ليس إبراز فن النحت أو ترسيخ جماليات فنية في الفضاء العام، فإن الاستعاضة عنها بأنواع أخرى من الفنون كجداريات الطبيعة أو النحت المعماري لا تُجدي؛ لأن المسألة سياسية بامتياز، تقوم على زرع عقيدة تقديس الحاكم وفرض هيبته في لاوعي الشعوب.

إنّ عقلية تعظيم القائد، وتحويله إلى رمز وطني مُخلَّد، يجب أن تُواجَه بثورة لا تكتفي بإسقاط التمثال، بل تُعيد النظر في التصور الشعبي للسلطة والهوية الوطنية؛ بشكل يُكرّس فكرة السلطة الخادمة لا المالكة، والمواطن الشريك لا التابع أو المتفرّج على مصيره.

ولأن العقلية التي تنتج التماثيل هي نفسها التي تستهلكها، فإن الإنسان العربي مدعوّ لإعلاء القيمة على الشخص، وتمجيد المبادئ مثل الكرامة والحرية والعدالة، التي تُصنع بها الأوطان وتُبنى بها الأمم، بدلًا من التمسك بسردية “الزعيم الأب” الذي يختزل الوطن في شخصه، ويجعل من الشعب مجرد خلفية تمجّد بطولاته الفردية.

لهذا، فإن تفكيك هذه السردية لا بد أن يبدأ بنقل الرواية الشعبية للتاريخ من منظور الشارع لا القصر؛ لتعزيز وعي الناس بأن الوطن هو أرض الشعب، لا ساحة خاصة بالحاكم، وأن المواطن ليس “كومبارسًا” في مشهد مرسوم مسبقًا، بل هو صاحب الدور الأساسي، الذي يجب أن يتحرك ويُحرّك، دفاعًا عن نفسه ومجتمعه ومستقبله.