لا يُعدّ التوثيق مجرد أرشفة للأحداث فحسب، بل هو في حالة الإبادة الجماعية حجر الأساس للمحاسبة ومنع تكرار الجرائم، ففي عام 1946، عرّفت الأمم المتحدة الإبادة الجماعية بأنها: قتل أعضاء فئة معينة قومية أو دينية أو عرقية، أو إلحاق أضرار جسيمة بها جسديًا أو نفسيًا بشكل مباشر أو غير مباشر، أو فرض ظروف معيشية تؤدي إلى تدميرها كليًا أو جزئيًا، وكذلك فرض إجراءات لمنعها من التكاثر، أو نقل أطفالها قسرًا إلى فئة أخرى.

قبل هذا التاريخ وبعده، شهد العالم مجازر مروّعة استهدفت شعوبًا بأكملها، ومع ذلك، تفاوتت آليات التوثيق والاستجابة الدولية لكل مأساة. واليوم، ومع تطوّر وسائل الإعلام الرقمية وتقنيات جمع الأدلة، بات التوثيق أكثر أهمية من أي وقت مضى في فضح الانتهاكات وضمان تحقيق العدالة. لكن يبقى السؤال الكبير: كيف نؤرّخ للفاجعة؟ وكيف نحفظ ذاكرة الضحايا؟

الإبادة الإسرائيلية في غزة: بث مباشر أمام أعين العالم

تُعد غزة أول إبادة جماعية حيّة نشهدها على الشاشات، مدعومة بثورة الاتصالات الحديثة. ولما كانت الصورة أبلغ تعبير عن المأساة، صدر الكتاب الفوتوغرافي “غزة.. أنا أتلصص”، ليُصوّر حياة أطفال غزة في ظل حرب الإبادة، عبر مائتي صورة ملونة مصحوبة بكلمات وأبيات شعرية.

وفي الإعلام، برزت تغطيات مكثّفة لأبطال فلسطينيين قلائل وجدوا أنفسهم وحيدين في أرض إعلامية قاحلة، فنال الصحفي وائل الدحدوح جائزة الشجاعة من منظمة “مراسلون بلا حدود” لعام 2024، فيما حازت المصوّرة سمر أبو العوف جائزة “مجلة المصورين الهواة” للتصوير الصحفي، وحصلت الصحفية وصانعة المحتوى العشرينية بيسان عودة على جائزة “إيمي” الدولية لفئة “القصة الإخبارية الصعبة المتميزة” عن فيلمها الوثائقي: “أنا بيسان من غزة.. وما زلت على قيد الحياة”.

وفي مجال السينما، رُشّح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي هذا العام الفيلم الوثائقي “من المسافة صفر”، وهو مشروع للمخرج رشيد مشهراوي يضم 22 فيلمًا قصيرًا صوّره فلسطينيون من داخل غزة أثناء الحرب، متحدّين الظروف المستحيلة التي فرضها القصف والحصار.

على صعيد العدالة الدولية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بعد نحو عام من بدء الحرب مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي يناير 2024، تقدّمت جنوب إفريقيا بدعوى رسمية إلى محكمة العدل الدولية تتّهم فيها “إسرائيل” بارتكاب الإبادة الجماعية، انضمت إليها عدة دول أخرى، كما صدرت مئات التقارير الحقوقية والطبية الموثقة عن منظمات دولية مرموقة، تشكّل جزءًا مهمًا من الأرشيف الحي للعدوان.

وفي خطوة رمزية مؤثرة، قامت ماري إيفرز، اختصاصية تقويم العظام الآيرلندية، بتخليد أسماء شهداء غزة بتطريزها على الأقمشة بألوان العلم الفلسطيني؛ الأسود للرجال، والأحمر للنساء، والأخضر للأطفال.

أما على الصعيد الثقافي والفني، فقد ظهرت إبادة غزة في المعارض الفنية والمتاحف المتنقلة حول العالم، إلا أنه لم يُخصَّص لها حتى الآن متحف ثابت، وعلى الرغم من ذلك، تبقى نكبة عام 1948 حاضرة في المتاحف الفلسطينية في الضفة الغربية، وفي متحف فلسطين بولاية كونيكتيكت الأميركية.

وعلى صعيد الكتب، صدر في عام 2024 كتابان بالإنجليزية يوثّقان الإبادة الجارية في غزة: الأول بعنوان “Don’t Look Left.. A Diary of Genocide” للكاتب الفلسطيني عاطف أبو سيف، وزير الثقافة السابق في حكومة أبي مازن.

يتضمّن الكتاب يوميات أبو سيف خلال حرب الإبادة، التي كان شاهدًا عليها بعدما علِق في غزة أثناء زيارته لإحياء اليوم الوطني للتراث الفلسطيني، ويسجّل خلال ما يقرب من ثلاثة أشهر مشاهداته وتحولاته النفسية اليومية تحت القصف.

أما الكتاب الثاني، فهو بعنوان: “One Day, Everyone Will Have Always Been Against This”، للكاتب والصحفي المصري الكندي عمر العقاد، الحاصل على أرفع جائزة أدبية في كندا سكوتيابنك جيلر عن روايته “يا له من فردوس غريب”.

يبدأ الكتاب من تغريدة نشرها العقاد على منصة “إكس” حصدت أكثر من عشرة ملايين مشاهدة، جاء فيها:

“في يوم من الأيام، عندما يكون الأمر آمنًا، عندما لا تكون هناك سلبيات توصم الشخص لتسمية الشيء بما هو عليه، عندما يكون الوقت قد فات لمحاسبة أي شخص، سيكون الجميع دائمًا ضد هذا”.

كما صدرت بالعربية “غزة، أهناك حياة قبل الموت؟” وهي أنطولوجيا شعرية تضم 26 شاعرًا وشاعرة من غزة، سواء من المقيمين في القطاع أو من أبناء الشتات، يكتبون تاريخًا مأساويًا ما زال يتشكل أمام أعين العالم. ويصدر قريبًا عن دار الآداب كتاب “ذاكرة النقصان: روايات أهل غزة عن الإبادة” للكاتبة سمر يزبك، سعيًا لإحياء آلام الآخرين، في محاولة لمنع تكرارها.

قبل غزة، شهد العالم في النصف الأول من التسعينيات إبادتين جماعيتين في إفريقيا وأوروبا، وتحديدًا في رواندا والبوسنة. حينها لم تكن وسائل الاتصال قد بلغت ما بلغته اليوم؛ إذ اقتصر التواصل على الهواتف الأرضية وأجهزة الفاكس والبريد التقليدي، وكان الإنترنت قد بدأ للتو بالظهور بشكل محدود. فكيف عملت البلدان على التوثيق؟ وكيف حافظ الناجون على رواياتهم من الضياع؟

إبادة التوتسي في روندا: توثيق بصري في كل زاوية

في رواندا وقعت أكبر إبادة جماعية في إفريقيا في العصر الحديث، ففي عام 1994، وبحسب التقديرات، قَتل متطرفون من قبيلة الهوتو نحو 800 ألف رواندي، معظمهم من قبيلة التوتسي، في غضون مئة يوم فقط.

اليوم، تُحيي رواندا والأمم المتحدة ذكرى الإبادة في السابع من أبريل كل عام، وتُقام فعاليات رسمية ومسيرات، تُضاء فيها الشموع، وتُعرض شهادات الناجين بالصوت والصورة، ويُعوَّل كثيرًا على الشهادات الحيّة للناجين وشهود العيان، سواء في إدانة الجناة وملاحقتهم قانونيًا، أو في تذكير العالم بما حدث ومنع تكراره.

وقد ساعدت هذه الشهادات في المحاكمات الدولية، لا سيما في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا (ICTR)، كما أُنشئت محاكم “الجاكاكا”، وهي محاكم محلية تقليدية سمحت للضحايا وأسرهم بمواجهة الجناة علنًا داخل مجتمعاتهم، بما ساهم في تحقيق نوع من العدالة المجتمعية وتعزيز المصالحة الوطنية.

تُنشر هذه الشهادات في الأرشيفات العامة، والمنصات الإعلامية، وتُوثق أيضًا في الأفلام الوثائقية، ما أسهم في إبقاء المأساة حاضرة في الوعي العالمي.

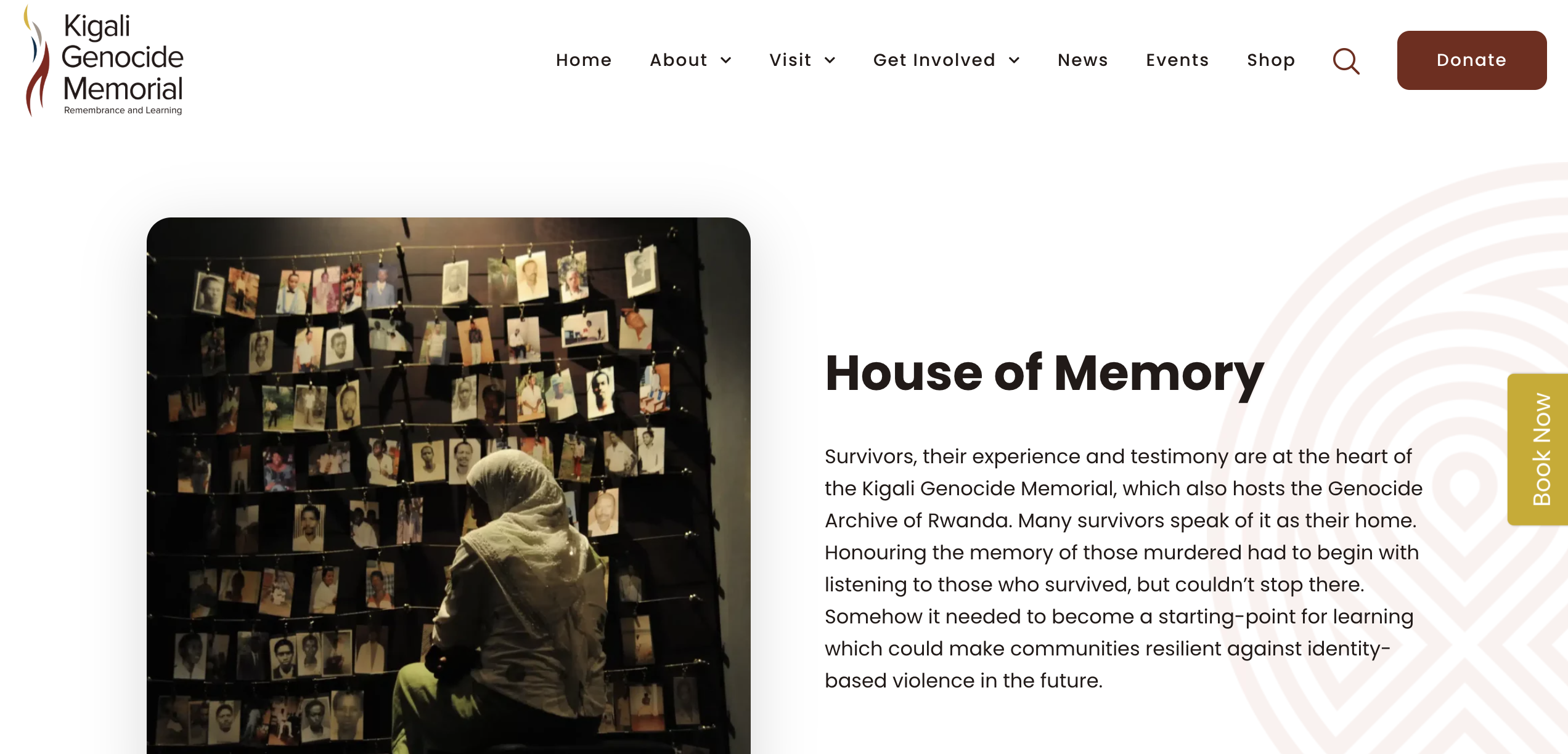

تزخر رواندا اليوم بمعالم بصرية ومواقع تذكارية تُخلِّد الإبادة، من أبرزها مركز كيغالي التذكاري للإبادة الجماعية، المُقام على تلّة “جيسوزي” التي دُفن فيها نحو ربع مليون ضحية، ويعرض المركز صورًا وشهادات للناجين، وأدلة مادية على الفظائع، مثل ملابس الضحايا، ورسائلهم، ومقتنياتهم الشخصية.

كما تحوّلت كنائس شهدت مذابح جماعية، مثل كنيسة نياماتا الكاثوليكية، ومواقع أخرى في مورامبي وبيسسيرو، إلى مواقع تذكارية تُعرض فيها جماجم الضحايا وعظامهم وملابسهم، في توثيقٍ صادم للحجم الحقيقي للكارثة، وقد أدرجت منظمة اليونسكو هذه المواقع الأربعة ضمن قائمة التراث العالمي، باعتبارها تمثّل ذاكرة ملموسة ومباشرة للإبادة، وشاهدًا على فداحة المأساة، ومقاومة من نجوا منها.

من أبرز جوانب التوثيق في رواندا كذلك، إدراج دراسة الإبادة الجماعية في المناهج المدرسية، لتعريف الأجيال الجديدة بتاريخ بلدهم، ولمنع تكرار المأساة، كما تُقام برامج توعية وورش عمل دورية تُعزّز قيم السلام والمصالحة، ويُجرَّم كذلك قانونيًا إنكار الإبادة الجماعية داخل رواندا، وفي عدد من الدول الأوروبية.

أما على مستوى التعبير الفني، فقد لعب الأدب والسينما دورًا محوريًا في إيصال الرواية الرواندية إلى الوعي العالمي،

فقد تُرجمت إلى العربية رواية “الفتاة التي ابتسمت خرزًا”، للكاتبة الرواندية والناجية من المذابح كليمنتين واماريا، بالاشتراك مع إليزابيث ويل، وتُعد من أبرز الشهادات الأدبية عن الإبادة، وهناك العديد من الكتب والروايات الأخرى لم تُترجم بعد.

وفي السينما، ساهمت أفلام عديدة في توثيق الكارثة الرواندية وبقائها في الذاكرة العالمية، من أشهرها: (فندق رواندا) “Hotel Rwanda“، الذي رُشح لعدة جوائز أوسكار، و(أحيانًا في أبريل) “Sometimes in April“، من بطولة إدريس إلبا، و(الحقيقة المحرّمة) “Kinyarwanda“، الذي يروي قصة حب جمعت طرفين من الهوتو والتوتسي.

مذبحة سريبرينيتسا: ندبة في قلب العالم

في الحادي عشر من يوليو من كل عام، يُحيي العالم ذكرى الإبادة الجماعية في سريبرينيتسا بالبوسنة والهرسك، كما هو معترف به رسميًا لدى الأمم المتحدة. وقد استغرق الأمر اثني عشر عامًا حتى وُصفت مذبحة سريبرينيتسا، التي وقعت عام 1995، دوليًا بأنها إبادة جماعية.

وانعقدت محكمة خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب في البوسنة والهرسك، هي المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والتي أصدرت أحكامًا بحق العديد من القادة والجنود الصرب المتورطين في المجزرة.

ورغم ذلك، لا يُعد إنكار الإبادة الجماعية جريمة يعاقب عليها القانون في البوسنة، بخلاف ما هو معمول به في عدد من الدول الأوروبية التي تُجرّم إنكار “الهولوكوست”، وفي مقدّمتها ألمانيا وفرنسا وبولندا والنمسا.

في كل عام، تنظم مجموعة “Marš Mira” مسيرة سنوية على مدى ثلاثة أيام (8 – 10 يوليو/تموز)، إحياءً للذكرى، حيث يسلك المشاركون “طريق الموت” الذي سلكه المدنيون العزّل الهاربون من بطش القوات الصربية، فمنهم من نجا، ومنهم من قضى. وفي ختام المسيرة، يُقام احتفال تأبيني في المقبرة الجماعية ببوتوتشاري.

وفي اليوم التالي، تُقام مراسم دفن جماعي لبقايا الضحايا التي عُثر عليها خلال العام المنصرم، بحضور شخصيات دينية وسياسية، من بينهم عادةً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وترمز للإبادة في سريبرينيتسا وردة بيضاء شهيرة، تتكوّن من إحدى عشرة بتلة تمثل يوم المجزرة (11 يوليو)، وقلب أخضر يرمز إلى الأمل بالمستقبل، والشفاء من الندوب.

في السنوات التي تلت المجزرة، شُيّدت متاحف عديدة توثق الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، أبرزها المركز التذكاري في بوتوتشاري، الذي كان في السابق مقرًا للقوات الدولية، وقد أُنشئ أول متحف عام 2012، أي بعد سبعة عشر عامًا من الإبادة، وهو معرض فني يحمل عنوان: “سريبرينيتسا.. إبادة جماعية في قلب أوروبا”، أسسه مصور فوتوغرافي، ويوثق المذبحة من خلال صور وشهادات ومواد سمعية وبصرية، وجماجم ومقتنيات من مواقع المقابر الجماعية.

وفي العاصمة سراييفو، يوجد متحف “طفولة الحرب”، الذي يوثق أثر الحصار والتجويع على الأطفال، من خلال شهاداتهم وأغراضهم الشخصية، وقد صدر كتاب يحمل الاسم ذاته، يروي ذكريات أطفال سراييفو في ظل القصف والحصار.

كذلك، كتب حسن حسنوفيتش تجربته في النجاة من الإبادة، في كتابين: “Surviving Srebrenica“، و”Voices from Srebrenica“، ومن المنتظر قريبًا صدور كتاب لي عن البوسنة والهرسك، يستند إلى رحلة بحثية في ذاكرة الحرب، وقد نالت مخطوطته تنويه لجنة تحكيم جائزة ابن بطوطة لعام 2024.

على صعيد السينما، تناولت عشرات الأفلام مأساة البوسنة، وإن كان معظمها ركّز على معسكرات الاغتصاب أكثر من الإبادة الجماعية، مثل فيلم “Twice Born”، من بطولة بينيلوبي كروز، والذي ساهم في ترسيخ المأساة في الذاكرة السينمائية العالمية.

كما أنتجت قناة “بي بي سي” وثائقيًا بارزًا بعنوان: “Srebrenica: A Cry from the Grave”، يوثّق شهادات ناجين وشهود عيان، وفرارهم من الجحيم، فيما قدّمت قناة الجزيرة الوثائقية فيلمًا بعنوان “جامع العظام”، عن صائد المقابر الجماعية، وهو رجل يسير في التلال بحثًا عن أشلاء بشرية، يجمعها ويسلمها لفِرق التحقيق التابعة للجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP).

تقع الإبادة الجماعية لتُذكّرنا دومًا بقدرة البشر على ارتكاب أبشع الجرائم حين تنهار منظومة القيم والعدالة،

ورغم مرور السنين، تبقى هذه الجرائم محفورة في ذاكرة الشعوب، لا تُنسى، وتستدعي منا جميعًا اليقظة، والمحاسبة، والوقوف بالمرصاد لمنع تكرارها.