ترجمة وتحرير: نون بوست

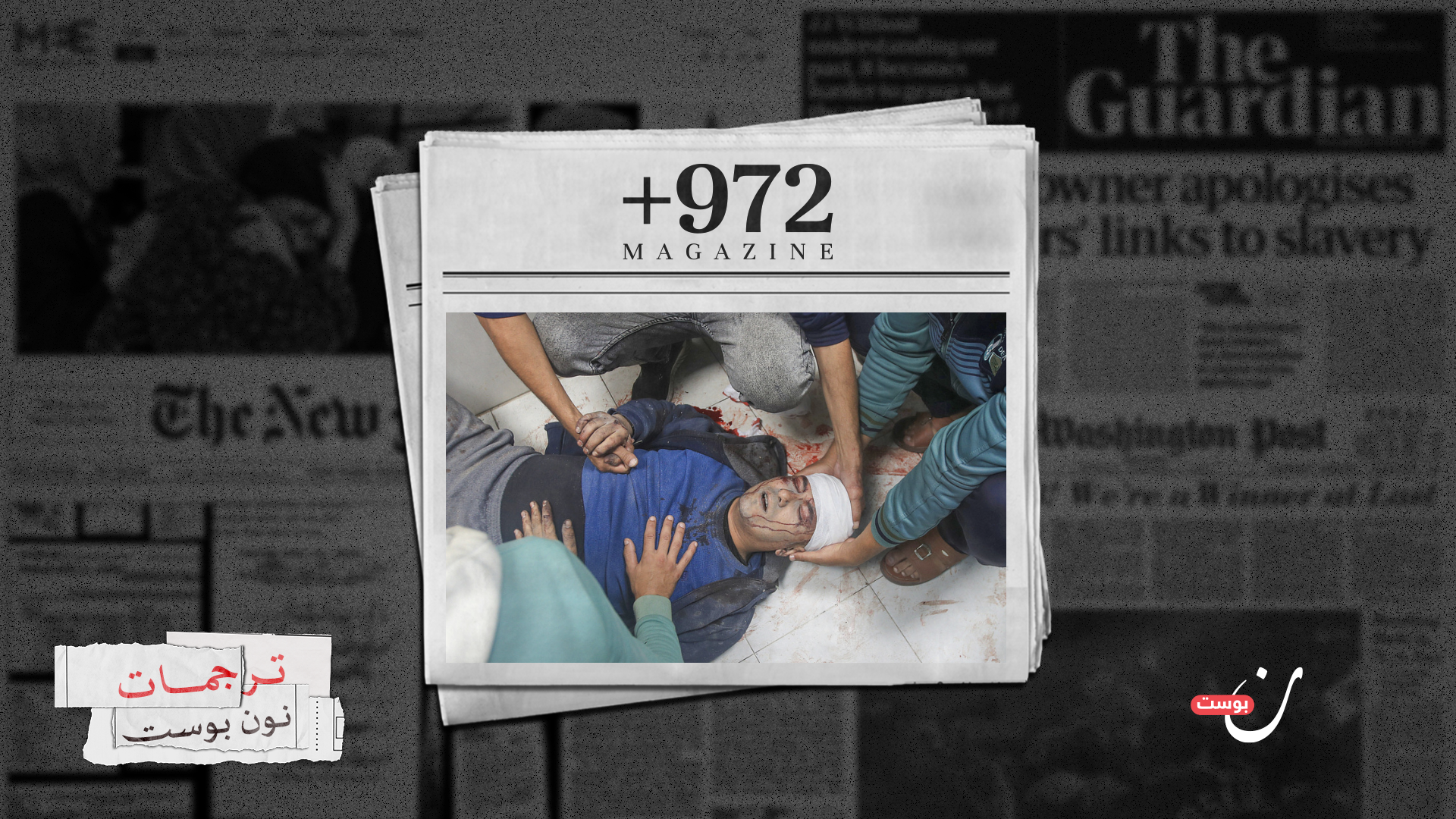

في الأيام الأخيرة، ظهرت تفاصيل عن مجزرة إسرائيلية بشعة استهدفت الطواقم الطبية الفلسطينية جنوب غزة. ففي 23 مارس/ آذار، أُرسل فريق من الهلال الأحمر والدفاع المدني في مهمة لإنقاذ زملاء كانوا قد استُهدفوا في وقت سابق من اليوم في مدينة رفح. وفي وقت ما، فُقد الاتصال بالفريق، واعتبروا في عداد القتلى.

لم يُكشف عن التفاصيل المروعة إلا بعد أيام، عندما تمكّنت فرق مشتركة من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والهلال الأحمر والدفاع المدني من الوصول إلى الموقع ونبش القبور. تبيّن أن الضحايا كانوا مكبّلي الأيدي والأقدام، وعليهم آثار إعدام من مسافة قريبة، وأجسادهم مشوّهة إلى درجة أنه يصعب التعرف عليهم. لم يكونوا ضحايا اشتباك ناري، بل أعدمهم الجنود الإسرائيليون بدمٍ بارد، ثم استخدموا جرافة لدفن مركباتهم المحطمة فوق جثثهم.

وقال جوناثان ويتال من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في بيان بعد اكتشاف المقبرة الجماعية في تلّ السلطان: “لقد تم استخراج جثثهم بزيّهم الرسمي وقفّازاتهم”. وأضاف محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني: “أحدهم جُرّد من ملابسه، وآخر قُطِع رأسه”.

وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 1,402 من الكوادر الطبية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، ما يجعلها واحدة من أكثر الحملات دموية ضد العاملين في القطاع الصحي في التاريخ الحديث.

ويأتي استهداف الطواقم الطبية ضمن هجوم أوسع على البنية التحتية الصحية في غزة؛ إذ تم تدمير 34 مستشفى وإخراجها عن الخدمة، إلى جانب استهداف 240 مركزًا ومنشأة صحية، و142 سيارة إسعاف. وتُقدّر الأضرار الإجمالية التي لحقت بالقطاع الصحي بأكثر من 3 مليارات دولار، ما جعله عاجزًا تمامًا عن تلبية الاحتياجات العاجلة للسكان المحاصرين تحت القصف.

وعلى مدار الحرب، داهمت القوات الإسرائيلية العديد من المنشآت الطبية وحوّلتها إلى مواقع عسكرية، وفق تحقيق حديث أجرته منظمة هيومن رايتس ووتش. وقد تعرّضت مستشفيات رئيسية، مثل الشفاء وناصر، للمداهمة والاحتلال، مما عرّض المرضى والطواقم الطبية للخطر، وأدى إلى وفاة مرضى تم إخراجهم قسرًا أو تُركوا دون علاج.

تُجسّد هذه الممارسات، إلى جانب الحصار الشامل والحرمان من المساعدات الأساسية، استراتيجية متعمّدة لتفكيك النظام الصحي في غزة، وهي تكتيكات قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

خلال الهدنة الأخيرة، كانت المنشآت الطبية في غزة على شفا الانهيار، بعدما أُنهكت جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على مدار 15 شهرًا. ومع استئناف الحملة العسكرية الإسرائيلية وفرض حصار كامل على القطاع، أعلنت المستشفيات الفلسطينية في غزة أن النظام الصحي المنهار قد دخل مرحلة “الموت السريري”.

وحذّر الدكتور محمد زقوت، المدير العام للمستشفيات في وزارة الصحة، من أن الحرب الإسرائيلية المتواصلة تفاقم ما وصفه بـ”أزمة إنسانية لا تُحتمل أصلًا”، وأكد أن إغلاق قوات الاحتلال المستمر للمعابر أدى إلى منع دخول الأدوية والمعدات الطبية والوقود، وهي احتياجات أساسية للقطاع الصحي.

لم تعد المشاهد داخل مستشفيات غزة تشبه المنشآت الطبية العادية، فالمرضى يرقدون على الأرضيات الملطخة بالدماء، وينزفون دون أي علاج. بعضهم يلهث بحثًا عن الهواء في ظل نفاد الأوكسجين، وآخرون يرقدون في صمت، منتظرين الفرج الذي لا يأتي أبدًا. لم يعد النظام الصحي تحت الحصار فحسب، بل تم تفكيكه عمدًا.

وقال زقوت: “مستشفياتنا مكتظة عن آخرها، وقد نفد كل شيء لدينا. نحن لا نتحدث فقط عن النقص، بل نتحدث عن نفاد تام”.

“كما لو كنا في العصور الوسطى”

ما كان في السابق شبكة حيوية من المستشفيات والعيادات ومسارات التحويل في غزة أصبح الآن خياما ميدانية وملاجئ مكتظة وأقساما مؤقتة. غالبًا ما تفتقر هذه الأماكن إلى الكهرباء أو المياه النظيفة أو الإمدادات الطبية الأساسية. أما الأطباء المتبقون، المحاصرون والمستهدفون جنبًا إلى جنب مع مرضاهم، فإنهم يعملون بما يفوق طاقتهم البشرية، مستخدمين القطن والعزيمة فقط.

تواصل الفرق الطبية رغم كل هذه الظروف بذل كل ما في وسعها لمساعدة مرضاها. وقال الدكتور أحمد خليل (اسم مستعار)، وهو طبيب أمضى 540 يومًا في التنقل بين المستشفيات التي تعرّضت للقصف، لموقع +972: “لا نملك رفاهية الراحة. نُعالج المرضى على الأرض، دون كهرباء، ودون تخدير. نحن نستخدم أيدينا العارية والكشافات، كما لو كنا في العصور الوسطى”.

في مارس/ آذار 2024، حاصرت القوات الإسرائيلية مستشفى الشفاء في مدينة غزة – وهو أكبر منشأة طبية في القطاع – للمرة الثانية، ومنعت وصول الغذاء والوقود والإمدادات الطبية. ظل خليل محاصرًا داخله لعدة أيام، وشاهد كيف تحول المستشفى من مركز رعاية صحية مزدحم إلى هدف عسكري.

يتذكر خليل: “كنا محاطين بالدبابات، والطائرات المسيرة تحوم فوق رؤوسنا، لا كهرباء، ولا طعام. كنا نعمل بضوء الهواتف المحمولة”.

قالت آمنة، وهي ممرضة تبلغ من العمر 32 عاما، تعمل في مستشفى الشفاء منذ حوالي 10 سنوات، لموقع +972: “عندما بدأت أجهزة الأوكسجين تتعطل وتوقفت أجهزة مراقبة القلب، عرفت أننا لم نعد في مستشفى. كنا داخل قبر جماعي في طور الإنشاء”.

عاشت آمنة الحروب والحصار في السابق، لكنها تقول إن ما حدث في ذلك الشهر كان مختلفًا تمامًا عن أي شيء عرفته من قبل، وأضافت: “كان هناك الكثير من المرضى.. لقد اضطررنا إلى اتخاذ قرارات صعبة، من نعالج أولًا، من يمكننا أن نحاول إنقاذه، ومن نتركه يموت. مات كثيرون، ليس لأن حالاتهم كانت خطيرة، بل لأنه لا توجد أجهزة أو مكان أو أيدٍ للمساعدة”.

عندما اجتاحت القوات الإسرائيلية مستشفى الشفاء، اضطر خليل – مع المرضى والطواقم الطبية والمدنيين النازحين – إلى إخلاء المكان تحت نيران القصف. شق طريقه نحو الجنوب عبر أحياء مدمرة وملاجئ مكتظة، حتى وصل إلى مستشفى ناصر في خان يونس، أحد آخر المراكز الطبية العاملة بشكل جزئي في غزة. هناك، كانت الظروف مروعة أيضا.

يقول خليل: “كان المصابون ينزفون في الممرات. لم يكن هناك مورفين، ولا مضادات حيوية. وأحيانًا، لم يكن هناك شاش”. لم تكن الفرق الطبية قادرة على إنقاذ العديد من المصابين الذين كانوا ينتظرون الدخول إلى وحدات العناية المركزة. يضيف خليل: “رأيت مرضى – أطفالًا وكبارًا في السن – يموتون أثناء الانتظار في الطابور للحصول على مساعدة لم تأتِ أبدًا”.

لا تزال ذكرى بعينها تطارد الدكتور خليل، شاب في العشرين من عمره مصاب بشظايا في البطن، يحمله أقاربه على لوح خشبي: “لم يكن لدينا تصوير بالأشعة ولا غرفة عمليات ولا مسكنات للألم. لقد مات بعد ساعة، ليس لأننا لم نكن نعرف كيف ننقذه، بل لأننا لا نملك ما ننقذه به”.

الظروف التي يمر بها خليل وزملاؤه لا يمكن تصورها في أي سياق آخر. يقول الدكتور خليل: “لقد أجرينا عمليات بعد 48 ساعة دون نوم. لم نأكل، فلا يوجد طعام. أحيانًا نعمل نوبات كاملة دون قطرة ماء نظيف. نحن نعمل بينما عائلاتنا مشردة أو مفقودة تحت الأنقاض. في بعض الأحيان، نعالج المرضى ونحن نعلم أنه لا توجد فرصة للنجاة، ولكننا نجتهد على أي حال، لأننا مضطرون لذلك”.

تتساقط القنابل أثناء إجراء العمليات الجراحية، ويتردد صوت الطائرات المسيرة وصرخات الجرحى عبر الممرات المظلمة. يضيف خليل: “نحن لا نقتصر على معالجة الصدمات، نحن نعيشها.. نحن الجرحى الذين يعالجون الجرحى. لكننا نرفض أن نترك شعبنا يموت وحيدًا”.

“ليس هناك وقت لمن لا ينزف”

وفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل أكثر من 50,000 فلسطيني منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لكن هذه الأرقام لا تعكس الحجم الحقيقي للأزمة. كان يمكن تفادي العديد من الوفيات لو لم يتم تفكيك النظام الصحي في غزة.

في 2 مارس/ آذار 2025، توفي هيثم حسن حجاج، وهو مهندس مدني يبلغ من العمر 41 سنة وأب لثلاثة أطفال، في شمال غزة، بعد معاناته لعدة أشهر من مرض قابل للعلاج. هيثم واحد من بين العديد من الوفيات الصامتة في ظل نظام صحي مدمر، أصبحت فيه الاحتياجات الطبية الأساسية مطلبا مستحيلا.

لا تزال زوجته منى (37 عاما) غير قادرة على استيعاب الأمر. تقول لـ “+972” وهي تحبس دموعها: “لم يُقتل في غارة جوية. مات ببطء، بهدوء، لأنه لم يجد من يستطيع مساعدته”. وأضافت: “بحثنا عن مساعدة لمدة تسعة أشهر. توسلنا من أجل التشخيص، ومن أجل الدواء، من أجل أي شيء. لكن لم يكن هناك أي شيء”.

بدأت أعراض المرض تظهر على حجاج في يوليو/ تموز 2024، ألم مفاجئ في المعدة وإرهاق وفقر دم دون أسباب واضحة. تقول منى: “اعتقدنا في البداية أنه يعاني من الإجهاد بسبب الحرب والجوع، لكن في غضون أسابيع، كان بالكاد يستطيع الوقوف على قدميه. ذهبنا من مكان إلى آخر، لكن جميع المستشفيات كانت مكتظة. قالوا لنا، نحن نعالج إصابات الحرب فقط. لم يكن لدى أحد وقت لمريض لا ينزف”.

كانوا عالقين في الشمال تحت الحصار، ولم يكن لديهم إمكانية الوصول إلى الأطباء الأخصائيين أو المختبرات العاملة. تتابع منى: “في أحد الأيام ذهبنا إلى المستشفى المعمداني، وانتظرنا من السادسة صباحًا حتى العاشرة مساءً – 16 ساعة في طابور الانتظار – لكنهم رفضوا استقبالنا. لم يكن لدى المختبر أي مواد. لم يتمكنوا حتى من إجراء فحص الدم”.

مع مرور الأشهر، ساءت حالة حجاج، وبدأ طفح جلدي مؤلم يظهر على جلده، وفقد 30 كيلوغرامًا من وزنه. تقول منى: “بحلول يناير/ كانون الثاني، أصبح جلدًا على عظم، وكان أطفالي يخافون من لمسه، ليس لأنهم كانوا خائفين منه، ولكن لأنهم كانوا يرون ألمه”.

في الشهر السابع من مرضه، علموا أنه مصاب بداء السيلياك، وهي حالة مرضية يسببها الغلوتين. كان الحل بسيطًا: إزالة القمح من نظامه الغذائي، ولكن في غزة لم يكن هناك بديل. تضيف منى: “لم يكن لدينا سوى القمح، وحتى القمح كان نادرًا.. لعدة أشهر كان يأكل طعاما يقتله ببطء، لمجرد البقاء على قيد الحياة”.

بعد شهرين، توفي ححاج، ليس بسبب داء السيلياك نفسه، ولكن بسبب غياب كل ما لم يعد بإمكان غزة توفيره: أجهزة التشخيص والعلاج والأمن الغذائي والكرامة. والآن، يطرح أطفالهما الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و13 عامًا، أسئلة لا تعرف الأم كيف تجيب عنها. تقول منى: “يسألون باستمرار متى سيعود بابا. قال لي ابني الصغير: يمكننا أن نتقاسم خبزنا معه الآن. ربما سيجعله ذلك أفضل. كيف يمكنك أن تشرح لطفل أن والده مات لأننا لم نتمكن من العثور على خبز لا يؤذيه؟”.

قبل الحرب، كان حجاج على وشك الحصول على درجة الدكتوراه. توضح منى: “لم يكن متبقيًا له سوى بضعة أشهر. كانت لديه أحلام. أراد أن يدرّس، وأراد أن يفعل شيئًا لهذا البلد. كنا قد اشترينا منزلًا في تل الهوى قبل عام من الحرب، وعلمنا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أنه دُمر في غارة جوية. لكن هيثم لم يتذمر، قال فقط، سنبنيه من جديد من أجل الأطفال”. سكتت وهي تغالب دموعها: “لكنه رحل الآن، ولا أعرف كيف أعيد البناء من دونه، كيف يمكنني العيش في غيابه؟”

يحاول ابنهما حسن (13 عامًا) أن يحل محل والده. تقول منى: “يريد حسن أن يكون رجل البيت، وأن يساعد شقيقه الأصغر وشقيقته. بالأمس، عاد من الشارع باكيًا وهو يقول: أتمنى أن أموت مع بابا. لا أريد أن أعيش هكذا. كان قد ذهب ليحاول العثور على طعام نأكله لكنه لم ينجح. إنه طفل، وهو مذعور من السير وحيدًا في الشارع تحت وابل القنابل. إنه يحتاج إلى والده، كلنا نحتاج إليه. لا أعرف كيف أجعلهم يشعرون بالأمان مرة أخرى”.

كرامة مفقودة

بالنسبة لنبيل ظافر، 64 عامًا (وهو عم كاتب هذه السطور)، لم تسلبه الحرب حياته، لكنها سلبته بصره واستقلاليته ودوره كمعيل لأسرة كانت تكافح من أجل البقاء على قيد الحياة.

قبل اندلاع الحرب، كان ظافر يتلقى علاجًا منتظمًا لمرض الغلوكوما، وكان يزور المستشفى مرتين في الأسبوع للحصول على حقن في العين للتحكم في الضغط والحفاظ على ما تبقى من بصره، وكان من المقرر أن يسافر إلى مصر في فبراير/ شباط 2024 لإجراء عملية جراحية لتركيب صمامات في عينيه، وهو إجراء بسيط نسبيًا كان من المتوقع أن ينقذ بصره.

لكن في أواخر عام 2023، ومع اشتداد العدوان الإسرائيلي، أصبح الحصول على حقن العيون داخل غزة شبه مستحيل. لم يتمكن ظافر من الخروج من القطاع، وهو واحد من بين أكثر من 10,000 مريض من سكان غزة لم تتم الموافقة على طلباتهم للإجلاء الطبي خلال العام الأول من الحرب. قالت زوجته حنان لـ”972+”: “قال لنا الأطباء، إذا لم يخضع للعملية الجراحية قريبًا، سيفقد بصره. بعد ذلك كان الأوان قد فات”.

تابعت الزوجة (58 عامًا): “في البداية، بدأ يرى الظلال، ثم اختفت الأشياء تمامًا، ويومًا بعد يوم، شاهدنا بصره يتلاشى. بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فقد بصره تمامًا”.

أدى فقدان بصره إلى تغيير حياته بشكل كامل، وأثر ذلك بشدة على عائلته، فقد كان المعيل الوحيد لأسرته التي كانت تعاني أصلًا من ضائقة مالية: الابنان هاني وسارة، كلاهما من ذوي الإعاقة، وابنة أرملة، وحنان.

تقول الأم: “كان يقوم بكل شيء، كان يصلح الأشياء في المنزل ويجلب الطعام ويساعد أبناءه. أما الآن فهو لا يستطيع رؤيتهم”.

أيام ظافر الآن عبارة عن صمت وخوف. تضيف حنان أنه يسألها دائمًا: “ماذا لو اضطررنا إلى الإخلاء مرة أخرى؟ من سيساعدني؟ من سيرشدني؟ يقول لي: اتركيني خلفك، لكن لا تتركي هاني وسارة. احرصي على سلامتهما، هذا كل ما أطلبه”.

يجلس أحيانًا قرب النافذة ويطلب من زوجته وصف الشارع والناس والسماء والأشجار. تقول بصوت مرتجف: “يريد أن يتذكر كيف يبدو العالم. لكن أكثر ما يشتاق إليه هو رؤية أطفالنا”.

تضيف حنان: “يظل يسأل: متى ستُفتح الحدود؟ ربما لا يزال بإمكاني الذهاب؟ لكن في أعماقنا، كلانا يعلم أنه لا يوجد شيء ينتظرنا على الجانب الآخر. الأمر لا يتعلق بالعلاج فقط، بل يتعلق بالكرامة، وهي تُنتزع منا يومًا بعد يوم”.

مغادرة غزة قبل فوات الأوان

على مدار الأشهر الستة الماضية، ظل عطا أحمد (اسم مستعار)، البالغ من العمر 19 عامًا، مستلقيًا على ظهره في خيمة، مشلولاً من الخصر إلى الأسفل. تغيرت حياته في 12 سبتمبر/ أيلول 2024، عندما أصابت غارة جوية إسرائيلية منزلًا مجاورًا في حي الشجاعية بمدينة غزة. اخترقت شظايا الانفجار عموده الفقري، مما أدى إلى إصابته بضرر دائم وقائمة طويلة من المضاعفات. ومنذ ذلك الحين خضع لعدة عمليات جراحية، ويقول الأطباء إنهم بذلوا كل ما في وسعهم.

يقول عطا لـ”972+”: “أشعر أن حالتي تزداد سوءًا كل يوم. لقد تقدمت بطلب تحويل للعلاج في الخارج منذ أشهر، ولا يمكنني الانتظار أكثر من ذلك. كل ما أتمناه هو مغادرة غزة والحصول على العلاج المناسب قبل فوات الأوان. لقد منحني وقف إطلاق النار بعض الأمل، ولكنني أشعر الآن كأن كل شيء قد انتهى”.

عطا هو واحد من بين حوالي 35,000 جريح ومصاب بأمراض مزمنة من الفلسطينيين في غزة عالقين حاليًا على قوائم الإجلاء الطبي. في ظل حالة الشلل التي تعاني منها المستشفيات بسبب القصف المتكرر والنقص الحاد في الأدوية والانهيار التام للبنية التحتية الطبية، يُحرم الآلاف من الحصول على الرعاية الصحية المنقذة للحياة.

ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، فإن أكثر من 40 بالمئة من الذين تقدموا بطلبات للعلاج في الخارج منذ بدء الحرب توفوا أثناء الانتظار، وهم ضحايا الحدود المغلقة، ونظام الإحالة المعطل، ونظام الرعاية الصحية المنهار.

في مجمع ناصر الطبي في خان يونس، وهو أحد آخر المرافق التي تعمل بشكل جزئي جنوب قطاع غزة، تتكئ أم سعيد غباين، البالغة من العمر 81 عامًا، على كرسي بلاستيكي، وقد بدا عليها الإرهاق مع بدء جلسة جديدة لغسيل الكلى. تكافح أم سعيد الفشل الكلوي منذ ثلاث سنوات، وتعتمد على غسيل الكلى الروتيني للبقاء على قيد الحياة. ولكن منذ بدء الحرب، تدهورت حالتها بشكل حاد، فقد وضع النزوح القسري والنقص الحاد في الأدوية ونقص المياه النظيفة حياتها في خطر دائم.

تقول أم سعيد: “منذ أن فررنا من منزلنا، تغير كل شيء. أصبحت الجلسات أقصر، والآلات أقل، والرعاية أضعف، وأشعر بمزيد من التعب كل يوم”.

مع وجود عدد قليل فقط من وحدات غسيل الكلى التي لا تزال تعمل في الجنوب، اضطرت المستشفيات إلى تقليل عدد الجلسات الأسبوعية وتقصير مدتها، وهو حل وسط خطير، خاصة بالنسبة للمرضى المسنين. يحذر الأطباء من أن هذه التغييرات قد تؤدي إلى موجة من الوفيات التي يمكن تجنبها.

تقول غباين: “نحن نُدفع إلى حافة الهاوية. أتساءل في بعض الأيام عما إذا كنت سأبقى على قيد الحياة حتى الجلسة التالية”.

المصدر: مجلة +972