يُشار في الإعلام الإسرائيلي إلى صحيفة “معاريف” باعتبارها “الصحيفة الإسرائيلية الأيقونية”، وأن مؤسسها هو “أب الصحافة الإسرائيلية وعرّابها”، فيما تُقدَّم أخبارها للقارئ الإسرائيلي على طبق من ذهب، ترافقه قبل النوم في جولة إخبارية بنمط غربي يرضي جذوره، ويقدّم له آخر المستجدات باللون والسياسة التي يُحب.

لا يأتي هذا التوصيف من فراغ؛ فالصحيفة التي احتلت عرش الكلمة والخبر في أول عقدين من ظهورها، لم تترك مجالًا يُذكر لمنافس آخر، وبقيت تُخدم سياسة مؤسسها، وتقدّم الخبر مصحوبًا بتفاصيل لا تتيحها الصحف الأخرى، لكونها مقربة محليًا ودوليًا من دوائر صنع القرار، ومتمركزة في ميدان الطموح الإسرائيلي.

من هذا الميدان الذي أدارت “معاريف” خيوطه لعقود، حتى هرمها الإعلامي، تأتي هذه المادة استكمالًا لملف “هآرتس وأخواتها” الذي يتتبّع تاريخ الإعلام الإسرائيلي، أو ما يُعرف بشبكة الصحافة: صحفها ومراكزها، نشأة كل منها، وتحدياتها، وأدوارها العسكرية المموهة بغلاف إعلامي، واتجاهاتها في التهجير والاستيطان والتطبيع، ودورها في العبث بالعقول على مدى عقود، من اتفاقيات السلام، إلى الثورات، فالحروب والتحالفات.

هذه المرة يُسلّط الملف الضوء على صحيفة “معاريف“، الصحيفة المتمرّدة التي تركت بصمة لا تُمحى في الخط التحريري للإعلام الإسرائيلي، محليًا ودوليًا، ورسمت خطًا يبدأ من الكلمة وينتهي في الميدان العسكري، بمسارات صاخبة، داعمة للاستيطان والتهجير والتطبيع، ومحرضة على العرب والفلسطينيين، حتى تموضعها الأخير في الخارطة الإعلامية الإسرائيلية وجمهورها.

“أخبار المساء” وتحديات البدايات

في عام 1948، وبعد تسع سنواتٍ من تأسيس صحيفة “يديعوت أحرونوت”، وثماني سنوات على انطلاقتها الجديدة بقيادة رئيس تحريرها، الصحفي اليهودي الألماني عزرائيل كارلباخ، وصلت الخلافات بينه وبين عائلة موزيس إلى نقطة لا عودة فيها، لم يعد معها الاستمرار ممكنًا.

تعود جذور الخلاف إلى إشكالات اقتصادية وإدارية وسلطوية، إذ رأى آل موزيس أن أسلوب كارلباخ في إدارة التحرير لا يُترجم إلى أرباح مالية، في حين اعتبر كارلباخ أن ما يفعله يتجاوز ذلك، فهو يصنع جمهورًا مواليًا منتميًا ومطواعًا لرسالة الصحيفة واتجاهها التحريري.

وفي خطوة مفاجئة، وصفها تاريخ الصحافة الإسرائيلية بـ”الانقلاب العظيم”، قدّم كارلباخ إلى نوح موزيس خيارين أحلاهما مرّ: إما أن يتنازل موزيس عن الصحيفة له، أو يواجه استقالة جماعية من الصحيفة تنزع عنها قوتها التحريرية وقيمتها السوقية.

اختار موزيس الخيار الثاني، لتشهد الصحافة الإسرائيلية، مساء الثالث عشر من فبراير/شباط 1948، أكبر موجة استقالات جماعية في تاريخها، فتبدأ قصة ولادة صحيفة “معاريف” على أنقاض ذلك الانشقاق.

حينما قدَّم عدد من أبرز كُتّاب وأقلام “يديعوت أحرونوت” استقالتهم دعمًا لعزرائيل كارلباخ، من بينهم شلومو بن إسرائيل، وإلياهو كارلباخ، وماكس نوسباوم، وشالوم روزنفيلد، لم يقتصر الأمر على الكادر التحريري فقط؛ بل شملت الاستقالة أيضًا عددًا من العاملين في أقسام الطباعة والتوزيع، ما تسبب بشلل ساحق للصحيفة، وأثّر على قدرتها التشغيلية لسنوات.

لكن ما بدا حينها وكأنه مجرّد خلاف داخلي تصاعد إلى موجة استقالات، كان في الواقع فصلًا من فصول “الانقلاب العظيم” الذي سبقته تحضيرات سرية لإطلاق صحيفة منافسة، فقد استُخدمت مطالب كارلباخ “التعجيزية” كغطاء لخطة أكثر طموحًا، استندت إلى رخصة سابقة حصل عليها عام 1937 لإصدار صحيفة خاصة به، غير أن ضعف التمويل حينها وضآلة شهرته أجهضا الفكرة قبل أن ترى النور.

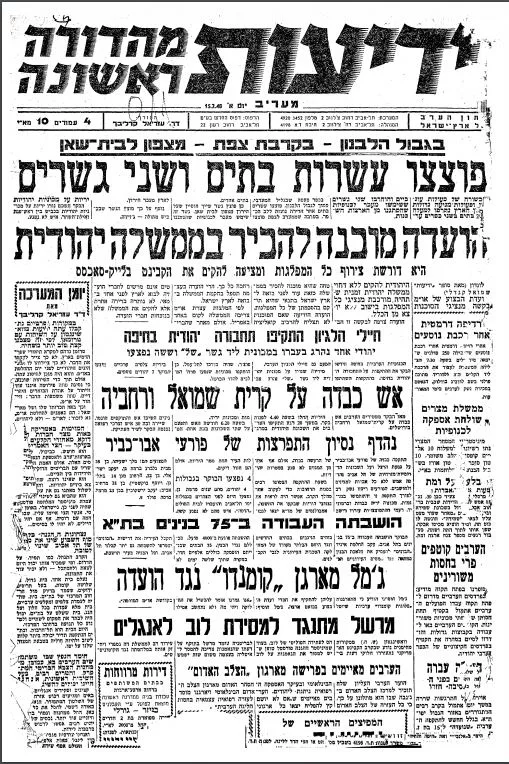

أما الآن، وبعد أن سطع نجمه في “يديعوت أحرونوت”، ممسكًا بزمام فريق تحريري واسع، وشبكة علاقات دولية قوية، فقد حان وقت تحقيق الحلم، فلم ينتظر كارلباخ يومًا واحدًا؛ ففي 14 فبراير/شباط 1948، أي في اليوم التالي مباشرة، أصدر وفريقه العدد الأول من صحيفة “يديعوت معاريف” التي تعني بالعبرية “أخبار المساء”.

جاءت النسخة الافتتاحية محمّلة بعناوين حارّة مثل: “تفجير جسرين والعديد من البيوت في صفد”، و”تشكيل لجنة للاعتراف بالحكومة اليهودية”، فيما اختارت الصحيفة شعارها: “أخبار المساء من أرض إسرائيل”، وأعلنت عن مقرها الرئيس والمطبعة المعتمدة. المثير أن الصحيفة لم تبدأ من الصفر، بل واصلت نشر سلسلة قصصية بدأها كتابها سابقًا في يديعوت أحرونوت، وكأنها لم تنقطع يومًا عن القارئ، بل انتقلت به إلى عصر صحافي جديد.

التزمت الصحيفة الناشئة الخطوط الأساسية للصحافة الجادّة التي أرساها كارلباخ في “يديعوت أحرونوت”، فاعتمدت تنويع قوالب تقديم الأخبار، وركّزت على التقارير الحصرية والقصص الجذابة، وسعت إلى مواكبة النمط الإعلامي العالمي في تحرير الأخبار وصياغتها، وهو ما أكسبها بسرعة شعبية واسعة في صفوف الجمهور الإسرائيلي، خاصة مع تصدّر اسم كارلباخ صفحتها الأولى، بوصفه رمزًا للـ”نزاهة الصحفية والحداثة” التحريرية.

وإذا كانت “معاريف” قد انقلبت على رأسمالية آل موزيس، فإنها فعلت ذلك عبر نموذج اشتراكي تعاوني، حيث امتلك مؤسسوها أسهمها، رافضين الدعم الحزبي أو الاعتماد على أثرياء ممولين، وقد انحصرت ملكيتها بين عدد من أبرز الأسماء الصحفية: شالوم روزنفيلد، وشموئيل شنيتزر، وديفيد لازار، وديفيد جلعادي، وأوري قيصري، وأرييه ديسنتشيك، الذين تناوبوا على كتابة افتتاحية الجريدة وكلمات هيئة التحرير لأكثر من عقد ونصف.

وفي عامها الأول، خاضت “معاريف” عدة منعطفات مفصلية عزّزت مكانتها، أبرزها قدرتها على جذب جمهور جديد بلغ 30 ألف نسخة يوميًا، وهو رقم كبير في تلك المرحلة، إضافة إلى سلسلة من الدعاوى القضائية التي خاضتها ضد “يديعوت أحرونوت”، كانت أشهرها الدعوى المتعلقة باسمها الأصلي “يديعوت معاريف”، والتي أجبرت المحكمة على تغييره إلى “معاريف” فقط، أي “المساء”، وهو الاسم الذي التصق بها لاحقًا كأحد أبرز عناوين الصحافة العبرية.

أما أولى خبطاتها الصحفية، التي ستفتح لها لاحقًا باب التأثير على الجمهور العربي، فكانت تغطيتها الجريئة للشؤون العربية، وخصوصًا نوايا الأنظمة الرسمية تجاه “إسرائيل”، ففي أواخر عام 1948، نشرت الصحيفة سبقًا صحفيًا بعنوان: “عبد الله يدعو إلى السلام مع إسرائيل”، لتبدأ “معاريف” منذ تلك اللحظة رحلة اختراقها للوعي العربي بخطاب مزدوج: مزيج من الفجاجة الصحفية، واستراتيجية تسريب مقصود لصياغة رأي عام إقليمي.

معاريف: معسكر أم صحيفة؟

في نهاية عامها الأول، كانت صحيفة “معاريف” قد جمعت حولها نخبةً من الصحفيين اليهود الذين اعتُبروا من أبرز أقلام عهد الانتداب، وأكثرهم ارتباطًا بالإعلام الغربي، وأشدهم حماسة في الدفاع عن الفكر الصهيوني.

جميعهم كانوا من اليهود الأشكناز، المهاجرين الأوروبيين المتعلمين، ومعظمهم امتلك خبرات سابقة في الصحف اليمينية الناشئة آنذاك، مثل “دافار” و”هابوكر” و”يديعوت أحرونوت”.

ومنذ اللحظة الأولى، رسم عزرائيل كارلباخ خطوطًا تحريرية واضحة، أراد منها أن تجعل معاريف الصحيفة الأكثر تعبيرًا عن “الإسرائيلي العادي”، تمثلت هذه الخطوط في الحياد السياسي والابتعاد عن الحزبية، وتعزيز التعليم المدني والزراعي في “اليشوف” والكيبوتسات، إلى جانب اعتماد لغة عسكرية مباشرة في تناول الأخبار، مع السعي الدائم لتعزيز هيئة التحرير بأصوات “يسارية” من خارج الطيف الحزبي التقليدي، لكن على أن تظل الصهيونية هي الثابت الوحيد أولًا وثانيًا وأخيرًا.

وبينما أجمع طاقم صحيفته على الخطوط العريضة، افترق عند مفهوم ” الحياد الحزبي” الذي رآه بعضهم تقييدًا يخلّ بالتماهي بين الصحيفة وجمهورها من جهة، وبينها وبين النظام السياسي الإسرائيلي الناشئ من جهة أخرى، وقد تصاعد الخلاف بسبب الخلفيات الحزبية المتباينة لأعضاء هيئة التحرير.

أرييه ديسينشيك، الذي تولى رئاسة تحرير “معاريف” بعد كارلباخ، كان من أبرز رموز الحركة التصحيحية، وقد عمل سكرتيرًا لفلاديمير جابوتنسكي، وكتب في صحيفة “هاياردين”، ثم في “هابوكر”، قبل أن يشارك في تأسيس “معاريف”.

كما كان من مؤسسي حركة “بيتار”، التي يُنظر إليها اليوم بوصفها الحاضنة الفكرية لليمين الإسرائيلي المتطرف، خصوصًا حزب الليكود، وتتسم بتوليفة من الفاشية الصهيونية والنزعة الاجتماعية العسكرية، وتتبنى تدريب الشباب اليهودي في الميليشيات الصهيونية دعمًا لمشروع الدولة.

أما شالوم روزنفيلد، الذي خلف ديسينشيك في رئاسة التحرير، فكان هو الآخر من رموز التيار القومي المتشدد، وناشطًا بارزًا في حركة “بيتار”، ورئيس تحرير سابق لصحيفة “هامشيكيف”، وسكرتير تحرير في صحيفة “هاروت”، وهما منبران إعلاميان دعما مناحيم بيغن وتنظيمه المسلح “الأرغون”.

وقد انضم روزنفيلد لاحقًا إلى صفوف التنظيم ذاته، حيث تولى مهام تحرير بياناته الإعلامية، وتولى مسؤولية بثّ رسائله السياسية والدعائية في فترة ارتكب فيها التنظيم عشرات المجازر بحق الفلسطينيين.

بهذه التوليفة من الخلفيات السياسية الحادّة، ترسّخت صحيفة “معاريف” بوصفها لسان حال الصهيونية الصلبة، ورغم عدم ارتباطها رسميًا بأي حزب، إلا أنها بقيت منحازة باستمرار للمشروع الصهيوني الاستيطاني؛ تنشر روايته، وتُبرّر عنفه، وتُشرعن تطرفه، وكل ذلك بلغة صحفية “مدنية” الظاهر، لكنها عسكرية في جوهرها.

ضمّ طاقم الصحيفة عددًا من الشخصيات البارزة ممن تولّوا رئاسة تحريرها، من بينهم ديفيد لازار، الذي خدم في الفيلق اليهودي مطلع القرن العشرين، وديفيد جلعادي، الذي نشط ضمن فرع الوكالة اليهودية في بوخارست، ونجح قبيل ثلاثينيات القرن ذاته في نقل أكثر من خمسين ألف يهودي روماني إلى فلسطين خلال عام واحد.

بهذه الارتباطات العسكرية والسياسية، يصعب توصيف خط “معاريف” السياسي إلا باعتباره تجسيدًا لليمين الصهيوني المتطرف؛ إذ تنطق عناوينها ومضامينها بشعارات صهيونية واضحة، وتدعو علنًا للطرد والتهجير والسيطرة والتوسع، وعلى الرغم من محاولتها التخفيف من حدة هذا النهج عبر زوايا فكاهية وأقسام ترفيهية، فإن تغطيتها ظلت أقرب إلى البيانات العسكرية منها إلى الصحافة المدنية.

وبينما كانت العصابات الصهيونية تنفّذ مخططاتها التوسعية على حساب الفلسطينيين، واكبت “معاريف” هذه العمليات على صفحاتها، وباركتها بأقلام محرريها ومراسليها، فنشرت تغطيات حول جرائم التطهير العرقي، حملت عناوين مثل: “خلال أسبوعين لن يبقى عربي في حيفا”، و”قتل ثلاثة فلاحين والعرب يخلون بلدات أخرى”، و”تأسيس دولة يهودية ليس كافيًا”، مرفقة بخرائط تعكس رؤية “بيتار” و”الأرغون” وتصحيحية جابوتنسكي، وتضمّ ضفتي نهر الأردن.

في تغطيتها لحدث إعادة دفن رفات هرتزل في القدس، يومي السادس والسابع عشر من أغسطس/آب 1949، استخدمت “معاريف” عناوين ذات طابع تعبوي ومبالغ فيه، من قبيل: “دُفن في مدينة داوود“، و”إحياء عظام هرتزل“، و”ها قد عاد: على ترانيم النصر والتحرير”.

أما في تغطيتها للأحداث العربية، فغلب عليها الطابع التهكمي؛ فعند وقوع انقلاب في سوريا، عنونت صفحتها الأولى بـ”قُتل الزعيم”، وفي أثناء زيارة ملك الأردن عبد الله إلى لندن، حمل المقال عنوان “عبد الله في لندن”، وادّعت فيه أنه “نال تاجًا سماويًا”، كما ألمحت إلى خلاف بينه وبين ابنه بسبب امرأة فضّلها على زوجته!

خلال عقدها الأول، حافظت “معاريف” على سطوتها وانتشارها، وأسست صحيفة أسبوعية موجهة للمراهقين، وجذبت كتّابًا بارزين لمقالات رأي مؤثرة، من بينهم مناحيم بيغن، وإسحاق شامير، ودافيد بن غوريون، الذي كتب في أحد مقالاته المنشورة خلال العشرية الأولى للصحيفة: “هذه الصحيفة هنا من أجل تجديد وتكامل الأرض والشعب”.

وبعد وفاة كارلباخ، تابع أرييه ديسينشيك نهج مؤسس الصحيفة، محافظًا على خطها التحريري، في حين توسعت “معاريف” في الحضور الدولي، فحظيت بخط توزيع وبيع في نيويورك، ونشرت قصائد لشعراء يهود بارزين، كما أطلقت في مطلع الستينيات مجلةً متخصصة بالمسرح والموسيقى والترفيه.

امتد تأثير الصحيفة ليطال صناعة النخب السياسية في “إسرائيل”، حتى غدت بوابة عبور إلى مناصب قيادية داخلية وخارجية، لا سيما بين مراسليها في العواصم الغربية مثل واشنطن ولندن وباريس، وربما يصعب الجزم هنا: هل كانت “معاريف” بالفعل منصة انطلاق لهؤلاء نحو مواقع متقدمة في الدولة، أم مجرد محطة انتقالية بين عملهم في المنظمات الصهيونية وبين توليهم أدوارًا حكومية في الكيان الوليد؟

ذلك لأن الجندي المظلي أوري دان، الذي التحق بالصحيفة خلال فترة خدمته العسكرية، تمكّن من التحوّل إلى مراسل عسكري بارز بفضل تجربته القتالية وقلمه الحربي، وعلى المنوال ذاته، برز إيلي لانداو، الذي كان لا يزال في الخدمة العسكرية حين غطّى دخول فرقته المظلية إلى الحرم القدسي الشريف خلال حرب حزيران/يونيو 1967، في لحظة مفصلية التقطتها “معاريف” بعيون جنودها الصحفيين.

ينطبق هذا على عدد كبير من صحفيي الصحيفة، الذين سخّرت معاريف تجاربهم القتالية لصالح تغطياتها الميدانية، منهم: ليفي إسحاق هيروشالمي، ويوفال إليزور، وأبراهام تيروش، الذين رسّخوا نمطًا متقدّمًا من الصحافة العسكرية الإسرائيلية.

سياسيًّا، شكّلت الصحيفة أيضًا رافعة لبعض الأسماء نحو مواقع متقدمة، فقد عُيّن محررها غابرييل ستراسمان أول “أمين مظالم للصحافة” في “إسرائيل”، في حين انتقل موشيه زاك من إدارة ملحق الجمعة ومجلة “ياميم فيليلوت” إلى تمثيل الصحيفة في الأمم المتحدة.

كما انتقل خمسة من صحفيي “معاريف” إلى عضوية الكنيست الإسرائيلي، هم: جيولا كوهين، وموشيه شامير، وأرييل وينشتاين، ويوسي أحيمير، وجوزيف “تومي” لابيد، الذي شغل أيضًا منصب وزير العدل في حكومة أرييل شارون. وكتب في صفحاتها عدد من القادة البارزين مثل شمعون بيريز، وأرئيل شارون، وإيهود باراك، إلى جانب الشاعر موشيه بن شاؤول.

بهذا الزخم المهني والسياسي، حافظت “معاريف” على مكانتها صحيفةً مفضّلة للأشكناز المتعلمين، المنتمين للطبقة “المتحضرة” ذات الجذور الأوروبية والأمريكية، حتى منتصف الستينيات، حين بدأت تبرز متغيرات ديموغرافية أثّرت على السوق الإعلامي، مع تزايد موجات الهجرة اليهودية من الشرق وإفريقيا، وتوجه القراء نحو صحف أكثر خفةً ولغةً شعبية، كالتي تبنتها “يديعوت أحرونوت” لاحقًا.

سروليك: الصهيونية بحاجة لمن يمثلها!

طوال سنوات صدورها، لم تقتصر وظيفة صحيفة “معاريف” على تعزيز الخطاب العسكري الإسرائيلي، بل سعت أيضًا إلى ربط المجتمع الإسرائيلي بسلسلة من التحريض المنهجي ضد الفلسطينيين والعرب، الذين وصفتهم مرارًا بـ”الفلاحين، المخربين، الجُهل، والفوضويين”.

وقد عززت هذا الخطاب عبر رموز كرتونية وثقافية، أصبحت لاحقًا تعبيرًا عن “الإسرائيلي” في الساحة الدولية، وتُستخدم لتصوير اليهودي كناجٍ من الهولوكوست، هاجر إلى فلسطين ليبدأ حياته من جديد، وفقًا لروايتها، كمكافح قادر على تجاوز العقبات وحل الأزمات.

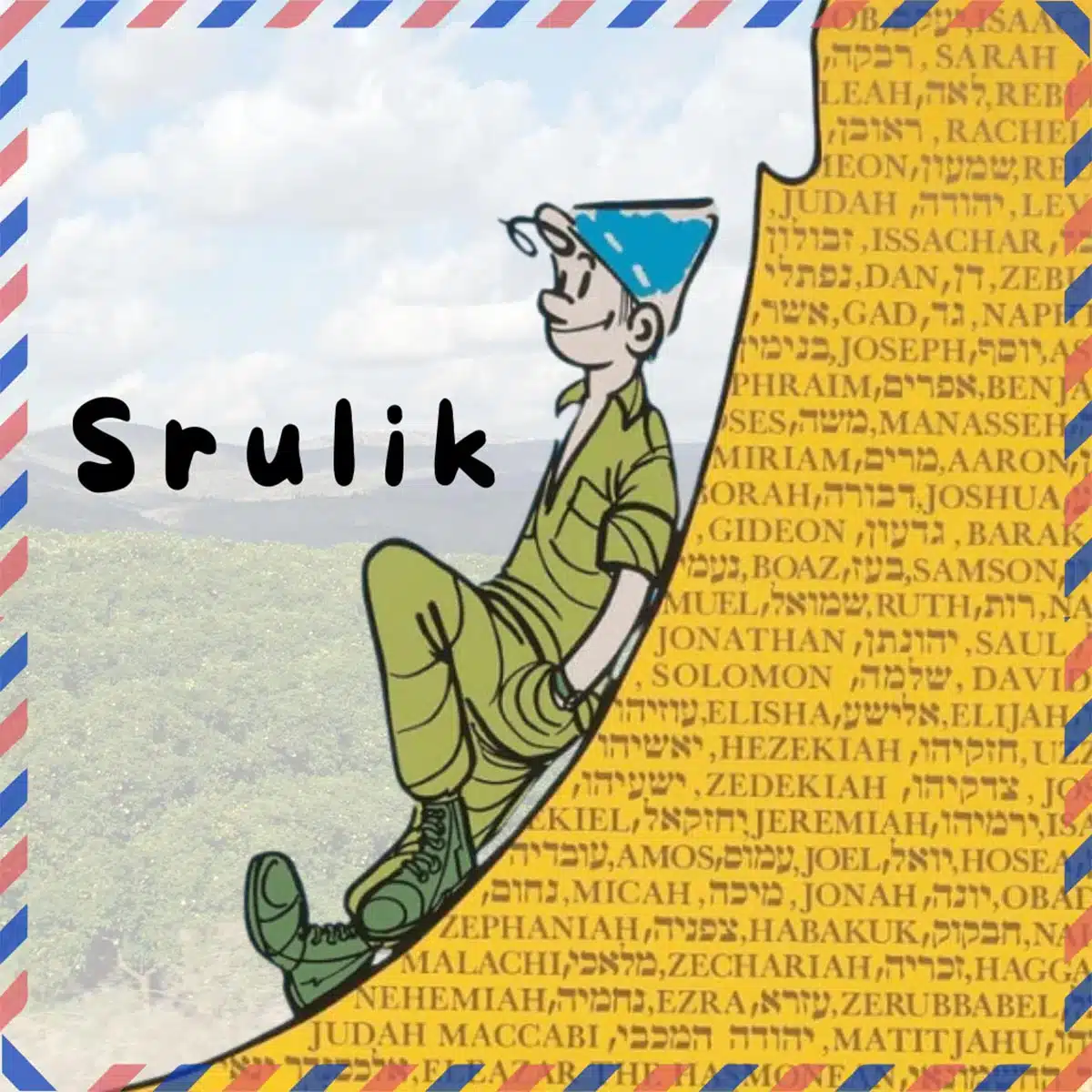

تجلّى هذا التوجه في الشخصيات الكرتونية التي رسمها كارييل غاردوش، رسام الكاريكاتير المعروف باسم “دوش”، وهو أحد أبرز أعضاء “معاريف”، ومنسجم تمامًا مع يمينيتها الصهيونية، وكانت له ارتباطات بمنظمة “ليحي”، واعتُقل بعد مشاركته في اغتيال مبعوث الأمم المتحدة، الكونت برنادوت، في القدس، قبل أن يُفرج عنه لاحقًا بعفو بريطاني، وينضم إلى الصحيفة باسم مستعار.

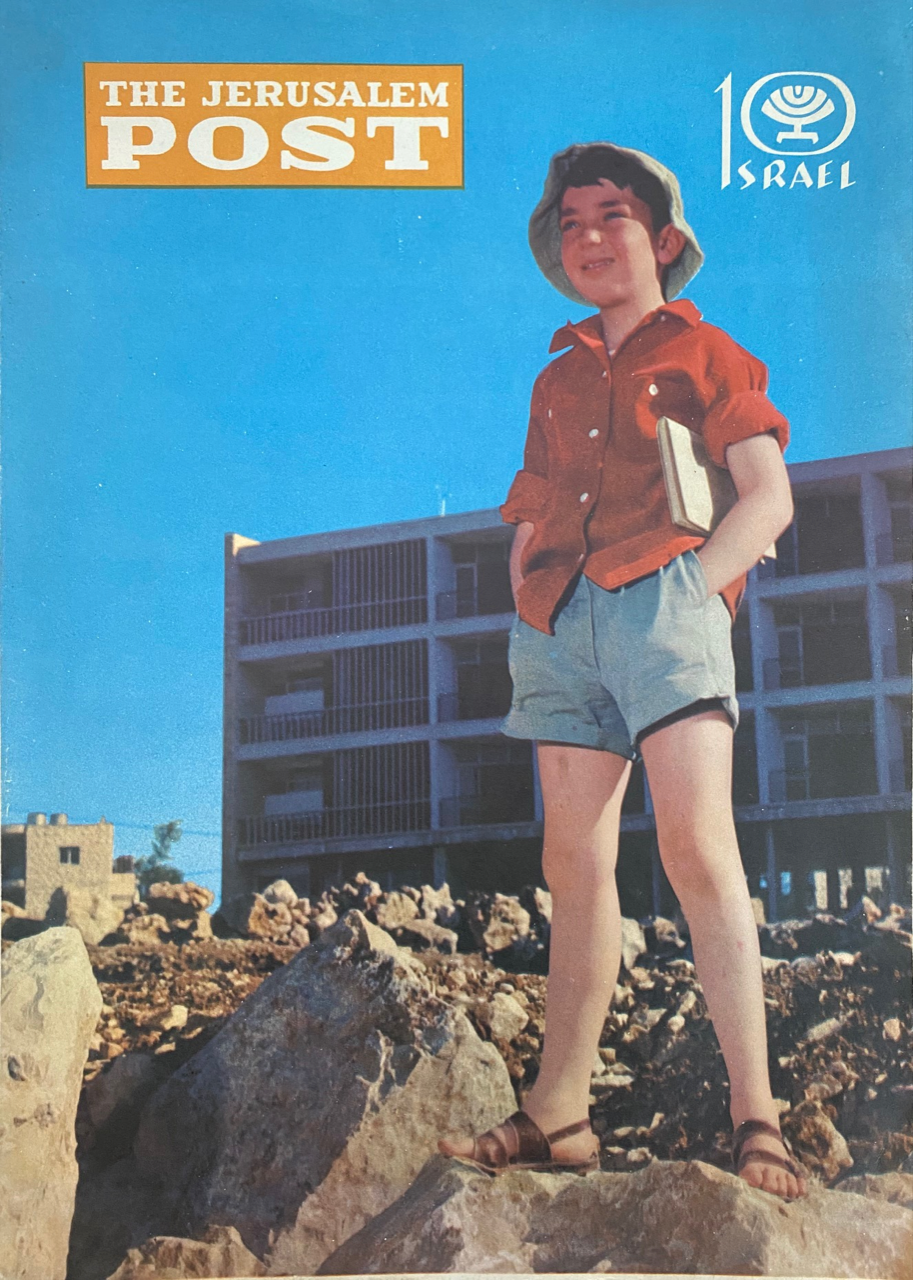

في سنوات عمله في “معاريف”، ابتكر “دوش” عددًا من الشخصيات الكرتونية التي تعبّر عن الهوية اليهودية، إلى أن استقر على شخصية “سروليك”، التي صمّمها لتكون تجسيدًا رمزيًا لـ”إسرائيل”، على غرار شخصيات “جون بول” لفرنسا، و”العم سام” لأمريكا، و”الدب الروسي”.

ضخّ في شخصية “سروليك” كل ما من شأنه أن يعزز الهوية الصهيونية، فصوّره صبيًا يافعًا، “بعمر الدولة” كما كان يقول، يجمع بين المظهر البسيط والانتماء العسكري، ويرمز إلى المُهاجر اليهودي الجديد الذي يعيد تشكيل وجوده في أرض فلسطين

يحمل “سروليك” اسم “يسرائيل”، ويرتدي قبعة الدلو المعروفة بـ”التمبل”، التي ارتبطت بـ”الحالوتزيم”، وهم المهاجرون اليهود الذين قدموا إلى فلسطين بعد الحرب العالمية الأولى لزراعة الأرض وإنشاء المستوطنات، ولاحقًا أصبحت هذه القبعة جزءًا من الزي الرسمي لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

أما مظهره، فقميصه مصنوع من كتان خفيف بلونٍ فاتح، وسرواله القصير بلون كاكي، على طراز المستكشفين الأوروبيين للشرق، وفي قدميه ينتعل صندلًا توراتيًّا، يُعرف باسم “صندل التناخ”، والذي يعتبره المؤرخون الصهاينة رمزًا فارقًا لهوية “الشعب اليهودي”. وقد شاع في الأوساط الإسرائيلية القول: “الإسرائيليون يعرفون بعضهم من صنادلهم”، حتى أصبح هذا الصندل جزءًا مألوفًا من إطلالات أعضاء الكنيست.

في رسومات دوش، يظهر سروليك يهوديًا متدينًا أحيانًا، علمانيًا في أحيان أخرى، لكنه صهيوني دائمًا، يعمل مزارعًا مرتبطًا بالأرض، وحين يهدد الخطر “إسرائيل”، يتحول إلى مقاتل بزيٍّ عسكري جاهز دائمًا للدفاع، أما في لحظات الهدوء، يُصوَّر مسترخيًا على شاطئ البحر المتوسط، يحمل السلاح في يد، والقلم أو الريشة في يد أخرى. جريء، مرح، ويعكس روحه الشابة التي توازي عمر “الدولة العبرية”، حيث ظهر للمرة الأولى عام 1951 وكان عمره حينها عشر سنوات.

خلال السنوات اللاحقة، وبالتقاطع مع العلاقات العابرة للحدود لـ”معاريف” وصفحاتها، تحول سروليك من مجرد رسمٍ أصم، إلى ناطقٍ باسم الصهيونية، غّير ردائه من مزارع في الكيبوتس إلى جندي بكامل عتاده يرتدي الحذاء القتالي والخوذة، ويحقق انتصارات سريعة خلال النكسة (1967)، متنقلًا بين المدن بينما يلاحقه مؤرخ حريص على توثيق بطولاته.

لاحقًا، بات سروليك يعكس الانقسامات السياسية والاجتماعية داخل المجتمع الإسرائيلي؛ فصوّره دوش بظلٍ منقسمٍ إلى نصفين يتصارعان بشراسة، يمثّل كلٌّ منهما تيارًا مختلفًا، بينما يبقى الجسد موحَّدًا في رمزية واضحة إلى وحدة “الدولة” رغم الخلافات.

وعلى الرغم من الطابع الساخر لرسوماته، استخدم دوش –الذي توفي عام 2000– شخصية سروليك لتأريخ الصراع والسلام بواقعية حادة، ففي مشاهد مداولات السلام، يظهر سروليك ممتطيًا حصانًا خشبيًا، يهرول نحو “السلام”، أما حين يتعلق الأمر باتفاقات مع الدول العربية المجاورة، فيرسمها دوش على هيئة أفعى رقطاء تحيط بسروليك من كل جانب، في تعبير رمزي عن الشكوك الإسرائيلية المتجذّرة تجاه محيطها العربي

في الواقع، لو لم يكن لـ”معاريف” سوى سروليك، لكفاها، فالصبي الكرتوني أصبح رمزًا “إسرائيليًا” وغربيًا في آنٍ واحد، يُستدعى للإشارة إلى “الصبرا” – مواليد المستعمرين اليهود الأوائل – وإلى مزارعي “اليشوف” وأفراد قوات الاحتلال، وقد استُلهمت منه لاحقًا شخصيات أخرى مثل “الصبرا الأنثى” في سلسلة مارفل، و”كوشي الجندي” في برامج الأطفال الإسرائيلية، مقابل شخصيات عربية تُصوَّر دائمًا في هيئة ساذجة وبليدة تثير السخرية والنفور.

أما أزياء سروليك، فقدّمت نمطًا إسرائيليًا ذا طابع غربي متقشف، يتميز ببساطته وكلفته المنخفضة، من “صندل التناخ” الذي أصبح رمزًا لليهودي النشيط والزاهد، إلى الملابس القطنية الخفيفة المصنوعة من مواد طبيعية، وصولًا إلى “قبعة التمبل” التي عُدّت جزءًا من الإرث الديني اليهودي، وأعادت مجلة فوغ العالمية للأزياء ترويجها وإحيائها بين الحين والآخر.

لاحقًا، استثمرت شركات أزياء إسرائيلية في هذا النمط، مثل “نمرود” و”شوريش” و”تيفا نؤوت” لصناعة الصنادل التوراتية، ومتاجر “ATA” المتخصصة في قبعات التمبل.

ثقافيًا، حضر سروليك بكثافة في طوابع البريد الرسمية، والقصص الموجهة للأطفال، خاصة تلك التي تسرد روايات انتصارات الكيان، مثل قصة “So Sorry We Won” التي سخرت من العرب خلال النكسة، وصوّرت سروليك باعتباره المنتصر الذي يواصل سحب الأراضي من تحت أقدام خصومه.

إضافة إلى الملصقات الثقافية والإنتاج الفني والسينمائي، ظهر سروليك في عدد من الأفلام، منها فيلم “Srulik” (2012) الذي يروي قصة فتى إسرائيلي من أصل إثيوبي يكافح للبقاء، وفيلم “Run Boy Run” (2013) الذي يحكي قصة فتى يهودي يتيم يحمل الاسم نفسه، يحاول الحفاظ على هويته الدينية وسط عائلة مسيحية تبنّته.

حتى بعد السابع من أكتوبر، استُثمرت شخصية سروليك لخدمة السردية الإسرائيلية؛ فأطلق جيش الاحتلال حملة بعنوان “سروليك معنا دائمًا”، ظهر فيها في رسومات الكاريكاتير كجندي في الاحتياط، يحتضنه الأطفال ويرفع إشارة النصر تحت شعار: “سوف نتغلب على هذا أيضًا”، وهي جزء من أغنية شهيرة للفنان مائير أريئيل تقول: “تغلبنا على فرعون، وسنتغلب على هذا أيضًا”.

كما استُخدمت الشخصية خلال حملة إسرائيلية مضادة للدبابيس الحمراء الداعمة لفلسطين التي ظهرت خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، وكان قد سبق توظيفها في نهاية عام 2010 للترويج للسلام، عندما رسم الفنان الإسرائيلي جيل زوهار سروليك معانقًا حنظلة الفلسطيني في محاولة لبناء جرافيتي سلمي.

ومع أن هذه المحاولة لم تحظَ باهتمام واسع، فقد كرّرها لاحقًا تحت عنوان “أطفال السلام”، عبر رسم جديد على الجدار العنصري العازل في الضفة الغربية، للإيحاء بأن الجدار يمكن أن يكون مساحة تَجمع بين الرمزين معًا!

نهاية العصر الذهبي

إبان حرب النكسة، وقعت “معاريف” صريعة أولى سقطاتها، حين استطاعت “يديعوت أحرونوت” تجسير الفجوة معها، عبر توزيعها المجاني على مئات الآلاف من المجندين، ما أخرجها إلى دائرة النور من جديد على حساب “معاريف”، التي كانت شعبيتها تتراجع.

ومع دخول الثمانينيات، اتسعت الهوة بين الصحيفتين؛ إذ تمسكت “معاريف” بنمطها التقليدي الممل، بينما اتجهت “يديعوت أحرونوت” نحو أسلوب أكثر خفة وتنوّعًا وشعبية، حتى اضطرت “معاريف” إلى التوقف عن استخدام شعارها الشهير: “الصحيفة الأكثر انتشارًا في البلاد”.

عند حافة التسعينيات، انخفض توزيع “معاريف” إلى أقل من مئة ألف نسخة يوميًا، أي ما يعادل ثلث توزيع “يديعوت أحرونوت” في منتصف الأسبوع، ولم تفلح محاولات أرييه ديسينشيك، ولا جهود المصمم شمعون ساندهاوس، في استعادة الجمهور، رغم الثورة الشكلية التي أحدثوها في التصميم، حين استبدلوا الخط التقليدي المستخدم في طباعة النص بخط جديد صُمم خصيصًا للصحيفة، أُطلق عليه اسم “Kislev”.

ربما بسبب هذا التراجع، بدأت “معاريف” تتجاوز قواعد الأخلاق الصحفية، ساعيةً إلى اقتناص السبق، ولو بالكذب، ففي 11 أكتوبر/تشرين الأول 1989، نشرت الصحيفة خبرًا عن انشقاق الطيار السوري بسام عادل، وزعمت لجوءه إلى “إسرائيل” بعد هبوط طائرته، مفبركةً قصة كاملة عن هروب مستحيل، واستقبال سياسي، وتفاصيل خيالية تبيّن لاحقًا زيفها، إذ لم تستند الصحيفة سوى إلى حقيقة واحدة: هبوط الطائرة وتأكيد انشقاقه، دون بقية القصة.

شهدت “معاريف” لاحقًا تحولًا جذريًا في طبيعة تمويلها، إذ انتقلت من ملكية تعاونية إلى استثمار خاص لدى قطب الأعمال اليهودي روبرت ماكسويل، الذي أطلق نقلة نوعية عبر اعتماد الطباعة الملونة على جميع صفحات الصحيفة، في محاولة لاستعادة جزء من مكاسبها السوقية، غير أن وفاة ماكسويل بعد أربع سنوات فقط، دفعت الصحيفة إلى حافة الإفلاس، قبل أن يتدخل رجل الأعمال عوفر نمرودي ويشتريها.

لكن هذه المحاولة أيضًا لم تُكتب لها النجاة، لا سيما في ظل التوتر الحاد بين رئيس التحرير دان مارجاليت ونمرودي، الذي لم يتردد في التدخل في الخط التحريري، واضعًا مصالحه الاقتصادية والاجتماعية فوق اعتبارات الصحافة، وبلغ هذا التوتر ذروته في فضيحة التنصت المتبادل مع صحيفة “يديعوت أحرونوت”، والتي انتهت بسجن نمرودي عدة أشهر.

منتصف التسعينيات، حاولت “معاريف” مجددًا شق طريق العودة إلى الصدارة، من خلال نشر تحقيق استقصائي عُرف لاحقًا باسم “قضية السيليكون في الحليب”، كشفت فيه عن استخدام شركة “تنوفا” لمادة كيميائية محظورة تقلل الرغوة في نحو 13 مليون لتر من الحليب، وسُمّيت “السيليكون” لكونها تُستخدم في إغلاق الحاويات.

أحدث التحقيق ضجة محلية واسعة ومحاكمات علنية، وأعاد للصحيفة بعضًا من مكانتها، كما دعمت هذه العودة سلسلة من التحقيقات الجريئة التي قادها الصحفي رونيل فيشر، منها قضية إتلاف تبرعات الدم القادمة من المهاجرين الإثيوبيين، وقضية استيلاء الدولة على ممتلكات ضحايا الهولوكوست وعدم إعادتها إلى ورثتهم.

لكن فضيحة تورُّط الصحيفة في صفقات مشبوهة مع سياسيين، بهدف إنتاج خطاب إعلامي يخدم جهات محددة مقابل امتيازات مالية وسياسية، خاصةً فيما يتعلق ببعض رجال الأعمال اليهود، إلى جانب الأزمات المالية وسوء الإدارة، التي أدّت إلى تخفيض رواتب الصحفيين وتسريح أعداد كبيرة منهم، كل ذلك أسهم في انهيارها الحاد عام 2012.

في الواقع، ومنذ منتصف التسعينيات وحتى عام 2014، لم تتمكن “معاريف” من استعادة توازنها، بل بقيت تتخبط بين مستثمر وآخر، ومُشترٍ وآخر، في ظل اتهامات متلاحقة بسوء الإدارة والفساد وتضارب المصالح، إلى أن انتهى بها الحال ببيعها لمالك صحيفة “جيروزاليم بوست” مقابل 4 ملايين شيكل فقط.

منذ ذلك الحين، أُعيدت هيكلة الصحيفة، فباتت تصدر تحت اسم “معاريف هشافوعا” (معاريف الأسبوعية)، في حين تصدر النسخة المجانية باسم “معاريف ههاكور”، وصحيفة الجمعة تحت اسم “معاريف سوف هشافوع”، وجميعها اليوم تندرج تحت مظلة مجموعة “جيروزاليم بوست” الإعلامية.

أين تقف معاريف اليوم؟

يُقال: “في المنافسات الشرسة، يسقط أضعف المنافسين أولًا”. قد يُفسّر هذا القول ضعف “معاريف”، لكنه لا يُبرر سقوطها، إذ إن المتتبع لخطاب الصحيفة، ولسياساتها، وتوجهات مراسليها منذ يومها الأول حتى اليوم، مرورًا بالمراحل التي حاولت فيها التمظهر خلف ستار اليسار، يدرك أن مصدر قوتها في بداياتها كان في خطابها الصهيوني المتغطرس، في وقتٍ كان فيه المستوى السياسي يحاول التماهي مع قيم العدالة ومواثيق الحقوق الدولية والتوافقات الإقليمية.

منذ انطلاقتها، عبّرت “معاريف” بوضوح عن جمهورها، متجاهلةً دبلوماسييها وساستها، فمجّدت مجازر العصابات الصهيونية، وأفردت لها مساحات واسعة، وشرعنت الإجرام باعتباره ضرورة لتحقيق “الحُلم”، وإقامة الدولة، والدفاع عنها لاحقًا، كما تجاهلت عمليات التهجير القسري، وأطلقت عليها اسم “إخلاء”، وكأنها فعل إنساني طبيعي في مواجهة عاصفة عابرة.

نشأت “معاريف” من رحم الاستيطان، وعملت على تغذيته، إذ كانت تخصص زوايا كاملة تروّج لما تصفه بـ”الريادة الزراعية والأمنية”، وهو في حقيقته دعم مباشر لمشاريع الوكالة اليهودية في السيطرة على الأرض

لاحقًا، ومع تصاعد عمليات الانتقام والحكم العسكري، تنقّلت في تبرير القتل من كونه دفاعًا مشروعًا إلى كونه ضرورة رادعة، وقدّمت خطابًا قوميًا صهيونيًا متعالٍ، يعكس تفوقًا عرقيًا وعسكريًا وعلميًا وفكريًا لليهود على محيطهم العربي، فاستخدمت وجود الدول العربية كـ”جيران متخلّفين” مبررًا لشنّ الحروب، وسخرت من انقلاباتهم، وضعف أنظمتهم، وكشفت عورات قادتهم بتهكّم فاضح.

بالنسبة للجمهور العربي، تحولت “معاريف” إلى ما يشبه “ألف ليلة وليلة” بنكهة صهيونية: صحيفة تملك دومًا الفضيحة والإثارة عن كواليس قصورهم، وتملك الجرأة لإجابة سؤالهم الخيالي: “ماذا يحدث هناك؟”، لا بل كانت تقدم أيضًا إجابات فظة ومباشرة عن مصيرهم في مواجهة المشروع الصهيوني.

أما موضع ضعف “معاريف” وأساسه، فلم يكن في غياب كارلباخ، ولا في تغيّر النمط الصحفي، ولا حتى في نقص التمويل، بل في خطابها ذاته؛ ذلك الخطاب الذي لم يعد خاصًا بها، ولا سريًا يميّزها، ولا تحدّيًا حصريًا لها، بل تحوّل إلى نمطٍ سياسي وعسكري إسرائيلي مفضوح، يتردّد اليوم في مختلف وسائل الإعلام والتواصل الإسرائيلية، ويتكرر على ألسنة الساسة والمسؤولين، فلم تعد هناك حاجة إلى “معاريف” لإشهاره.

هذا التلاشي في الخصوصية يتضح عند مقارنة خطابها بما هو سائد اليوم؛ فبرغم تغطيتها لمجازر النكبة وجرائم الأرغون وشتيرن، ظل تفسيرها لتلك الفظائع محصورًا في اعتبارها “جزءًا من الحرب” و”ضررًا جانبيًا”. رواية تشبه إلى حد كبير الخطاب الإسرائيلي الحالي، الذي لم يعد يعترف حتى بالاعتذار أو الادعاء بالألم أو تأنيب الضمير، بل يتجاوز ذلك إلى تبرئة كاملة من أي مسؤولية، واختزال المحاسبة في لجان تحقيق شكلية.

خلال مجزرة قبية عام 1953، اعتبرت “معاريف” أن هجوم أريئيل شارون ردٌّ مشروع على “العمليات الفدائية”، وأن القتلى المدنيين “مخرّبون بطريقة أو بأخرى”، أما في مذبحة كفر قاسم عام 1956، ورغم مقتل 49 فلسطينيًا أعزل، فقد وصفتها الصحيفة بأنها مجرد “سوء فهم” بين قوات حرس الحدود الإسرائيلية والمدنيين.

وعلى مدى تاريخها، نشأت “معاريف” من رحم الاستيطان، وعملت على تغذيته، إذ كانت تخصص زوايا كاملة تروّج لما تصفه بـ”الريادة الزراعية والأمنية”، وهو في حقيقته دعم مباشر لمشاريع الوكالة اليهودية في السيطرة على الأرض، بل إنها بعد احتلال عام 1967، كانت من أوائل الصحف التي أعلنت صراحة سيطرة “إسرائيل” على الأرض المحتلة واعتبرت ذلك “حقًا وجوديًا”، حتى في وقت لم تكن فيه خطابات الضمّ تُطرح بالعلنية التي نسمعها اليوم من سموتريتش وأمثاله.

طوال سنوات عملها، حافظت “معاريف” على عنصريتها وانحيازها للأوروبي الأبيض، وقد عبّر شموئيل شنيتزر، أحد رؤساء تحريرها، عن هذا الموقف بصراحة صادمة في مقاله الشهير “استيراد الموت”، الذي هاجم فيه قرار الحكومة بالسماح للمهاجرين الفلاشا بدخول البلاد، واصفًا إياهم بأنهم “آلاف من الناقلين للأوبئة الخطيرة”، و”تهديدٌ مباشر لصحة الشعب بأكمله”.

لم يعمل في الصحيفة سوى قلّة نادرة من غير اليهود، وأقل من ذلك من غير الأشكناز، من بينهم جاكي خوري ورفيق حلبي وسليمان الشافعي، وجميعهم جاؤوا من خلفيات إعلامية يسارية، قبل أن يثبتوا “ولاءهم” السياسي لليمين، لتحتضنهم “معاريف” في مرحلة كانت تخسر فيها رموزها اليمينية التقليدية، وقد أصبحوا لاحقًا جزءًا من خطاب “العرب الإبراهيميين”، يروّجون لصورة ناعمة لديمقراطية “إسرائيل”.

رغم ذلك، ظلت “معاريف” حتى رمقها الأخير أيقونية من حيث الشكل، قومية في تطرفها، وصهيونية في سرديتها، لكنها تحوّلت تدريجيًا من صحيفة جماهيرية واسعة التأثير إلى أرشيف تاريخي، ومن منبر يُعبّر عمّا تراه “حقيقةً قومية”، إلى مشروع رأسمالي باهت. من دورها في إعادة اكتشاف “صهيونية وسط ديمقراطية زائفة”، إلى مجرد صوت باهت داخل جوقة متطرفة، أما تموضع الفلسطينيين والعرب في خطابها، فظلّ حبيس الهوامش، لا أكثر.

يقول يوفال كارتييل، خبير الإعلام في كلية هرتسيليا: “معاريف تعكس تطور المجتمع الإسرائيلي. لقد تراجعت الصحيفة مع تراجع جمهورها. عندما ننظر إليها، فإننا ننظر إلى أنفسنا… إنها قصة إسرائيلية”.

يتفق إسرائيليون كثر مع هذا القول، بينما يرى آخرون أن “هآرتس” أو “إسرائيل هيوم” أو “جيروزاليم بوست” هي من تمثل القصة الإسرائيلية الأقرب، لكن الحقيقة أن “معاريف” خدمت المشروع الصهيوني بامتياز؛ قدمت له خطابًا عبريًا جامعًا، لم تنافسها فيه سوى “جيروزاليم بوست” بالإنجليزية، لكنه اليوم أصبح باهتًا مقارنةً بخطابٍ آخر… يُخطّ اليوم بالدم.

حسنًا، على الأقل لنأمل أن يكون قول يوفال صحيحًا، وأن تنتهي ذات يوم تلك القصة، كل القصة، التي بدأت بمؤامرة، واستمرت بالعنف، وأن تُختم بنسيان.