أرض الحياد تعود إلى الواجهة: هل تنجح عُمان في جمع إيران وأمريكا مجددًا؟

بين ضجيج العواصم الملتهبة في الشرق الأوسط، تُواصِل مسقط السيرَ بهدوء، كما لو أنها تحترف فن المشي على الحواف دون أن تسقط، ففي زمن الاصطفافات الحادة والانخراطات المكلِفة في النزاعات الإقليمية، ظلَّت سلطنة عُمان تشكِّل استثناءً لافتًا، تنأى بنفسها عن المحاور، لكنها لا تغيب عن طاولة الوساطات، وهي تُدير سياستها الخارجية بميزان دقيق، يَجمع بين الحذر والانخراط الإيجابي.

اليوم، ومع إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إطلاق مسار تفاوضي جديد مع إيران حول برنامجها النووي، تعود عُمان إلى واجهة المشهد الإقليمي والدولي، بوصفها القناة الموثوقة التي تتمسك بها طهران لإدارة مفاوضات غير مباشرة، والمقبولة من واشنطن للاضطلاع بهذا الدور، وهو ذاته الذي سبق أن أدَّته مسقط بنجاح في النسخة الأولى من المفاوضات التي أفضت إلى اتفاق 2015، وإن كان في ظروف أقلَّ تعقيدًا من المشهد المتفجر الحالي.

لكن عودة عُمان إلى موقع الوسيط اليوم لا تشكِّل تكرارًا للدور نفسه، بل اختبارًا جديدًا لأرض الحياد، وقدرتها على جمع المتناقضات في لحظة إقليمية بالغة التعقيد، إذ تتطلب المهمة العُمانية القادمة معادلاتٍ دقيقة، لا تقتصر على تقريب وجهات النظر، بل تتعلَّق بمصير التوازنات في الخليج، ومستقبل الأمن الإقليمي، وسط متغيرات كبرى تعيد رسم خريطة الشرق الأوسط.

من الرماد إلى الدبلوماسية الهادئة: كيف تأسَّس الحياد العُماني؟

حين وصل السلطان قابوس إلى الحكم في العام 1970، كانت عُمان تخرج للتو من إحدى أكثر مراحلها اضطرابًا، إذ أنهى والده، السلطان سعيد بن تيمور، تمردًا إماميًّا مسلحًا مدعومًا من السعودية، وترك البلاد على حافة التفكك السياسي والاجتماعي. كان الداخل هشًّا، والهوية الوطنية بحاجة إلى بناء، والبيئة الإقليمية مشبَعة بالاستقطاب، من الثورة الإيرانية الوليدة، إلى تصاعد نغمة العداء مع “إسرائيل”، والحرب الباردة التي تقسِم العالَم.

في هذا السياق، بدأت السلطنة بلورةَ سياسة خارجية مختلفة، لا تقوم على الولاء للمحاور، ولا على الرغبة في التوسع، بل على فكرة الحياد المدروس والفاعل، في سياسة جديدة لم تكن مجرَّد تهرُّب من الأزمات، بل كانت استثمارًا محسوبًا في البقاء خارجها، لبناء نفوذ من نوع خاص: نفوذ الوسيط الذي لا يُنظَر إليه كطرف، ولا يُحسب على أحد.

الجغرافيا بدورها فرضت هذا الخيار، فعُمان تقع على تخوم خطوط التماس الإقليمي، وتشرف على مضيق هرمز إلى جوار إيران، وتملك حدودًا طويلة مع السعودية والإمارات واليمن، وتقع على مرمى الأطماع البحرية القادمة من بحر العرب والمحيط الهندي. ولأن البلاد لم تكن تملك مقومات الردع العسكري أو الطموح التوسعي، فإن تحييد الجغرافيا كان لا بد من أن يبدأ بتحييد السياسة.

أدركت عُمان، مبكرًا، أن الانجرار إلى لعبة المحاور لن يكسبها سوى الأعداء، ولن يمنحها أية أوراق تأثير حقيقية. ومن هنا، تبنَّت استراتيجية “الحياد النشط” أو “الوسيط الموثوق”، الذي يحافظ على علاقات متوازنة مع الأطراف كافة، ويفتح خطوط تواصل حتى في زمن القطيعة.

كان أول اختبار لهذا التوازن الثورة الإيرانية في العام 1979، والتي نظر قادتها بريبة إلى السلطنة بحكم علاقاتها السابقة مع الشاه، لكن مسقط التزمت الحياد في خلال الحرب الإيرانية العراقية، وحافظت على قنوات تواصل مفتوحة مع طهران، دون أن تقطَع في المقابل روابطَها مع العراق أو دول الخليج، بل كانت من مؤسِّسي مجلس التعاون الخليجي في العام 1981، وأول من أبرم اتفاقًا دفاعيًّا مع الولايات المتحدة.

لم يكن هذا الموقف سلوكًا تكتيكيًّا عابرًا، بل تحوَّل إلى نهج دائم في عناوين التوتر، سواءٌ تلك المُجمَع عليها عربيًّا أو محط الخلاف، إذ لم تقطع عُمان علاقاتها مع مصر بعد “كامب ديفيد”، ولم ترسل جنودها في الحروب العربية ضد “إسرائيل”، واستقبلت في التسعينيات رئيس وزراء إسرائيليًّا، بينما بقيت على علاقة طبيعية مع طهران، ورفضت الانضمام إلى الحرب على اليمن، أو إلى التحالف الأمريكي غير الرسمي ضد إيران، أو حتى المشاركة في حصار قطر في العام 2017.

اختارت مسقط أن تكون الدولة التي تتحدث مع الجميع، وتفتح أبوابها للمحادثات السرية، والوساطات الهادئة، وأن تكون “سويسرا الشرق الأوسط” لا “باريس الخليج”، أي بلد المحطات لا المنابر. وهذا النهج لم يجعلها بعيدة عن الفعل، بل منحها هامشًا مهمًّا للحركة، فكانت الممر الآمن للمحادثات الأمريكية الإيرانية التي سبقت الاتفاق النووي في العام 2015، ونجحت في التوسط لإطلاق رهائن غربيين من اليمن، بل وحتى في تسهيل لقاءات سرية بين أطراف متخاصمة، مثل الولايات المتحدة وسوريا، أو إيران، وبريطانيا.

فن السير على الحبال

حافظت عُمان على نمط من الدبلوماسية الهادئة والبراغماتية، مكَّنها من جمع علاقات وثيقة مع قوى متناقضة: الولايات المتحدة وإيران، الغرب والصين، مجلس التعاون الخليجي و”إسرائيل”، دون أن تفقِد هويتها أو تُتهَم بالانحياز.

أولًا: شراكة راسخة مع الولايات المتحدة

تعود جذور العلاقات الأمريكية–العُمانية إلى أكثر من قرنين، حين اعترفت عُمان مبكرًا بالولايات المتحدة ووقَّعت معها أول معاهدة صداقة وتجارة عام 1833، وهو إرث تاريخي تطور لاحقًا إلى شراكة أمنية وعسكرية عميقة.

شكَّلت اتفاقية “الوصول إلى المنشآت العسكرية” الموقعة في العام 1980 نقطة تحول في علاقة البلدين، إذ باتت القواعد والمطارات العُمانية مثل مصيرة وثمريت ومسقط تحت تصرُّف القوات الأمريكية وفق ترتيبات مسبقة، في إطار دعم عمليات الانتشار الأميركي في الشرق الأوسط، سواء في أفغانستان أو الخليج.

جُدِّدت الاتفاقية مرات عديدة، وتضمنت تحديث البنية العسكرية العُمانية بدعم أمريكي، إضافةً إلى صفقات سلاح ضخمة شملت طائرات F-16، وصواريخ AMRAAM وجافلين وأفنجر، إلى جانب التدريب والتعاون الاستخباري.

وفي مارس/آذار 2019، توسعت هذه الشراكة بتوقيع اتفاقية إطارية تسمح للقوات الأمريكية بالوصول إلى ميناء الدقم، ما عزَّز موقع السلطنة في الحسابات الجيوسياسية الأمريكية بوصفها ممرًّا آمنًا في قلب الخليج وخليج عُمان.

ثانيًا: علاقة استراتيجية مع إيران لا تخضع لميزان اللحظة

رغم التوتر الإقليمي المستمر مع طهران، احتفظت عُمان بعلاقة خاصة واستثنائية مع إيران في مختلف مراحلها، فقد بدأت هذه العلاقة عمليًّا في العام 1972، حين أرسلت إيران قوات لدعم السلطان قابوس في حربه ضد الثورة اليسارية في ظفار.

ومنذ ذلك الحين، حافظت مسقط على خطوط اتصال مفتوحة مع طهران، حتى في أصعب اللحظات، مثل الثورة الإيرانية في العام 1979، والحرب العراقية الإيرانية، وأزمات البرنامج النووي.

أدّت عُمان دور الوسيط في مفاوضات الاتفاق النووي في العام 2015، واستضافت لقاءات سرية بين الإيرانيين والأمريكيين، كما أدارت ملفات حساسة تتعلق بالرهائن والمبادلات الإنسانية. ومع وصول السلطان هيثم بن طارق، لم يتغير هذا النهج، بل شهد دفعة جديدة عبر توقيع اتفاقيات تعاون شاملة في الطاقة والنقل والموانئ، إضافةً إلى اتفاقات في حقل “هنغام” المشترك.

وعلى الرغم من توقيع عُمان اتفاقيات دفاعية مع واشنطن، لم تُظهر طهران أي امتعاض، إدراكًا منها لموقع عُمان الخاص وحرصها على التوازن، ما يجعل منها شريكًا خليجيًّا فريدًا لا تصنِّفه إيران ضمن “الخصوم”.

ثالثًا: انفتاح محسوب على “إسرائيل”

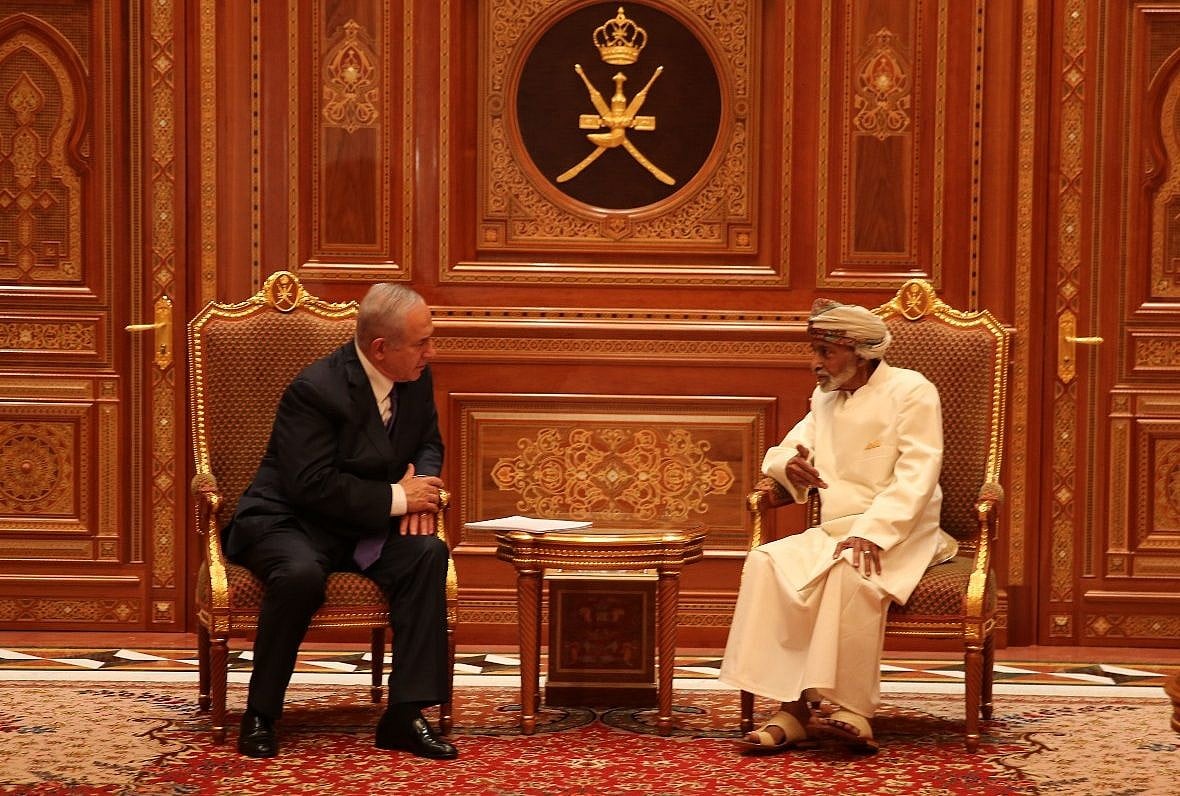

منذ التسعينيات، لعبت عُمان دورًا مختلفًا في العلاقة مع “إسرائيل”، قائمًا على الانفتاح الدبلوماسي المحدود، دون الانجرار إلى التطبيع الكامل. في العام 1994 استقبلت السلطنة رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت، إسحاق رابين، ثم افتتحت مكاتب تمثيل تجاري في “تل أبيب” ومسقط، قبل أن تُغلقها في انتفاضة الأقصى في العام 2000، استجابةً للغضب الشعبي.

على الرغم من ذلك، لم تنقطع اللقاءات، سواءٌ في محافل علمية أو سياسية، ووصلت ذروتها في زيارة بنيامين نتنياهو إلى مسقط في العام 2018، لكنها بقيت خطوات رمزية لم تُفضِ إلى تطبيع شامل، لأسباب تتعلق بحساسية الرأي العام الداخلي، وحرص السلطنة على علاقاتها مع إيران، ووعيها بأن الخطوة السعودية في هذا السياق ما تزال متأخرة.

هذا الموقف الحذر تُرجم في عدة مناسبات، مثل تصويت مجلس الشورى في العام 2022 على تعديل قانون مقاطعة “إسرائيل”، ومواقف وزارة الخارجية المتكررة التي تشدِّد على ربط أية تسوية بالحل العادل للقضية الفلسطينية كأساس لأي تطور في العلاقات.

رابعًا: انفتاح اقتصادي على الصين بعيون أمريكية

في ظل الحضور الأمريكي، نَسجت عُمان علاقات اقتصادية متينة مع الصين، شملت الاستثمارات في منطقة الدقم الاقتصادية، ومشاريع النفط والطاقة.

تطور الأمر إلى الحديث عن منشأة عسكرية صينية محتملة، ما أثار قلقًا أمريكيًّا دفع الرئيس الأمريكي في حينه، جو بايدن، للاتصال المباشر بالسلطان هيثم في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 لتأكيد أهمية التنسيق الأمني واحتواء النفوذ الصيني في المنطقة.

تحاول السلطنة تحقيق التوازن بين انفتاحها على الاستثمارات الصينية، وحساسيتها تجاه الشراكة الأمنية مع واشنطن، دون الانجرار إلى لعبة الأقطاب. وبذلك، تتحول من موقع الطرف المستقطَب إلى الطرف الذي يُستقطب إليه.

اختبار مفصلي لفعالية “أرض الحياد” الدبلوماسية

يمثِّل تدشين مسار جديد للمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، في نسخته غير المباشرة عبر وسطاء، اختبارًا حاسمًا لفعالية الدور العُماني بوصفها أرضًا محايدةً تَجمع الأضداد وتُجيد تخفيف الاحتقان في لحظات الانسداد.

هذه الجولة التفاوضية، التي تأتي في سياق مشحون، يُفترض أن تتدحرج نحو حوار مباشر حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني، بعد المهلة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى “اتفاق نووي جديد” وفق شروطه الخاصة، والتي قد تنذر، حال فشلها، بانزلاق المنطقة إلى مسار تصعيدي واسع يصعب التحكم في مآلاته.

عُمان، بوصفها ساحة تفاوض تاريخية، ليست بمنأى عن تأثيرات التصعيد، خاصةً أن الجغرافيا تحكم عليها بالبقاء في قلب الإعصار إذا انفجر. وعلى الرغم من ذلك، ما تزال مسقط تحافظ على موقعها الاستثنائي في الذاكرة السياسية الإيرانية بوصفها وسيطًا موثوقًا.

هذا التمسك الإيراني بعُمان لا ينبع من الحياد المعلن الذي تنتهجه السلطنة فقط، بل من ثقة تأسست على تراكم تاريخي من العلاقات الاستراتيجية والتفاهمات السياسية.

لقد منح نجاح عُمان في تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران إبان عهد الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، وما انتهى إليه من توقيع الاتفاق النووي في العام 2015، ثقلًا دبلوماسيًّا نادرًا للدور العُماني، ورسَّخ صورة السلطنة كساحة تفاوضية مرنة لا تُثير الحساسية لدى الأطراف المتنازعة.

غير أن النسخة الحالية من المسار النووي تأتي في ظروف أكثر تعقيدًا بكثير من سابقتها، إذ تخوض مسقط وساطتها بين إدارة أمريكية يغلب عليها طابع “الصقور” الهجومي، يقودها رئيس متهور يتبنى دبلوماسية تقوم على مبدأ “السلام عبر القوة”، وبين نظام إيراني منقسم داخليًّا، تتوزع مواقفُه بين تيار إصلاحي يتطلع إلى انفراجة، ومؤسسة محافظة متشددة تقبض على القرار النهائي.

تعقَّد المشهد أكثر مع التداعيات المستمرة لحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، والاندفاعة العسكرية التوسعية لحكومة بنيامين نتنياهو، وتزايد الضغط الإسرائيلي على واشنطن لتفعيل الخيار العسكري تجاه طهران.

في المقابل، تشهد الساحة الإقليمية حالة من التداخل والتشابك، مع اشتعال الجبهة البحرية في البحر الأحمر، والهجمات الأمريكية على اليمن، وتنامي الدور الصيني، وتبدل التحالفات، وسعي إدارة ترامب إلى فرض تسوية إقليمية شاملة تُتوِّج بتطبيع سعودي مع “إسرائيل”، بوصف ذلك جزءًا من إعادة هيكلة معادلة الشرق الأوسط.

في هذا السياق شديد التعقيد، تغدو مهمة مسقط شبه مستحيلة، لكنها، في الوقت ذاته، ضرورية أكثر من أي وقت مضى، فنجاح هذه الوساطة قد لا يقتصر على إنجاز اتفاق تقني حول الملف النووي، بل يمكن أن يفتح الباب أمام ترتيبات أمنية وسياسية إقليمية تعيد رسم المشهد، وتمنح الخليج –وربما الشرق الأوسط– فرصة نادرة لإعادة التموضع بعيدًا عن حافة الانفجار.

أما فشل الوساطة، فقد يُطلِق شرارة تصعيد عسكري كبير ستكون له تداعيات كارثية، لن تَسلم منها عُمان نفسها، مهما حاولت أن تبقى “أرض الحياد”.

بهذا المعنى، لا تمثِّل المفاوضات الحالية مجرد محطة تفاوضية تقليدية، بل لحظة مفصلية لاختبار القدرة العُمانية على توظيف موقعها الجيوسياسي ورصيدها الدبلوماسي لتجنيب المنطقة منزلقًا خطيرًا، وهي لحظة تكشف إن كانت مسقط قادرة على الاستمرار كلاعب توازني في زمن الفوضى الكبرى، أم أن اشتداد الاستقطاب قد يفرض على الجميع خوض امتحان البقاء خارج قواعدهم المألوفة.