منذ عامين، والعمل جارٍ على قدم وساق في حي المعادي، جنوب العاصمة المصرية، لإنشاء مجتمع سكني مُسيّج أو “كومباوند” هو الوحيد الواقع في قلب هذا الحي الراقي القديم. يُقدَّر سعر المتر فيه بنحو 29,600 جنيه، أي ما يعادل قرابة 600 دولار، فيما تتراوح مساحات الوحدات السكنية داخل “كومباوند” المعادي بين 114 و316 مترًا.

خلال السنوات الأخيرة، تصاعدت حمى شراء الوحدات داخل “الكومباوندات” في مصر، رغم الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، في ظاهرة باتت تُشبه شراء نمط حياة أكثر منها مجرد شراء مسكن، فقد ركّز القطاع الخاص على تعظيم أرباحه، موجّهًا اهتمامه إلى الشرائح الثرية فقط، في حين جرى تجاهل متطلبات السكن الملائم للطبقة المتوسطة وشباب الخريجين، وهي الفئات التي كانت تحظى سابقًا باهتمام شركات قطاع الأعمال العامة، مثل شركة المعادي أو شركة مدينة نصر، واللتين أُدرجتا ضمن “طروحات الدولة” منذ عام 2023 في سياق الأزمة الاقتصادية الحادّة.

قيل قديمًا إن “الأشراف يسكنون الأطراف فلا يختلطون بالعوام”، وكأن الناس تشتري حلمًا يحقق لها حياة مثالية. وبينما تغيب البيانات الرسمية الدقيقة حول عدد هذه المجتمعات المُسيّجة، وعدد سكانها وخصائصهم، تصدّت الدكتورة أماني قنديل، الباحثة في علم الاجتماع السياسي، لرصد هذه الظاهرة وتحليلها استنادًا إلى ما توفر من أرقام وبيانات.

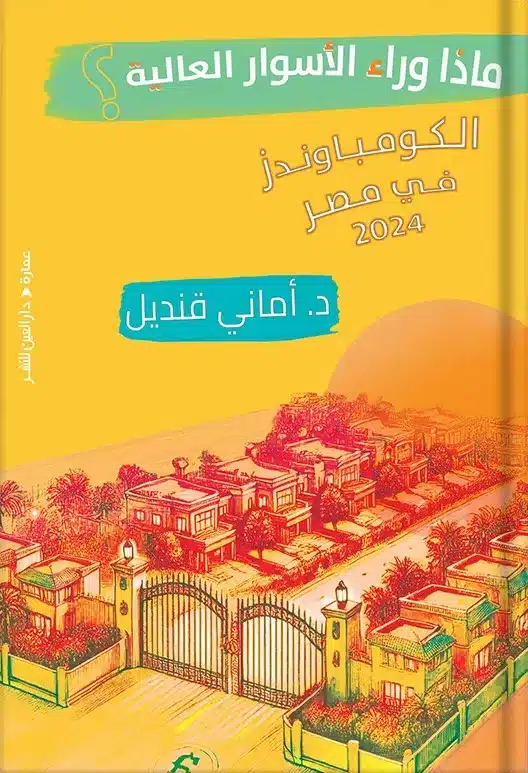

وقد أصدرت العام الماضي أول كتاب يتناول ظاهرة “الكومباوندات” في مصر، موثّقة فيه عملية استقطاب الفئات الميسورة والمتميزة على مدار ثلاثة عقود، وتحول ثقافة السكن من الإيجار إلى التمليك لضمان الاستقرار، كما تناولت عالم المجتمعات التي تحيط بها الأسوار العالية، والدلالات الاجتماعية والثقافية لجاذبيتها.

تجربة شخصية تحوّلت إلى دراسة ميدانية

في كتابها “ماذا وراء الأسوار العالية؟ الكومباوندز في مصر 2024” (دار العين للنشر، 2024)، تشير الباحثة أماني قنديل إلى أن عدد المجتمعات المُسيّجة في مصر بلغ نحو 800 مجتمع، وذلك استنادًا إلى بيانات حصلت عليها من مكاتب الضريبة العقارية، وذلك حتى بداية عام 2024، حين كان عدد سكان البلاد قد بلغ 106 ملايين نسمة.

يشمل هذا العدد آلاف الوحدات السكنية من أنواع مختلفة، بين فيلات، وتاون هاوس، وبنت هاوس، وشقق في عمارات سكنية منخفضة الارتفاع، ضمن مجتمعات مثل “الرحاب” و”مدينتي”، فضلًا عن مئات الوحدات في مجتمعات أخرى أقل شهرة. وتتراوح أسعار الوحدات في هذه المناطق، خصوصًا في القاهرة الجديدة، بين 8 ملايين وأكثر من 30 مليون جنيه، بالإضافة إلى مناطق مثل الشيخ زايد والسادس من أكتوبر.

أما في المجتمعات المقامة على أطراف الصحراء، فتكون الأسعار أقل نسبيًا، إذ تتراوح بين 4 و8 ملايين جنيه قرب مدينة السويس، بما يعكس تفاوت القدرات المالية للمُلاك من مجمّع إلى آخر؛ فبعضهم ينتمي إلى عائلات ميسورة يسّرت له الإقامة في هذه المجتمعات، بينما وصل آخرون إليها بجهد فردي وتجربة عصامية. وبحسب تقديرات الباحثة، بلغ عدد سكان هذه المجتمعات نحو مليون نسمة في عام 2024.

الدافع وراء إعداد هذه الدراسة، فكان تجربة شخصية عاشتها الباحثة نفسها، إذ انتقلت من حي المعادي إلى أحد المجتمعات السكنية المُسيّجة في منطقة التجمع بالقاهرة الكبرى، غير أنها، بعد فترة قصيرة، شعرت بالضيق وبفقدان الإحساس بالانتماء إلى نمط حياة “الكومباوند”، فقررت العودة إلى بيتها القديم، مكتفية بقضاء أيام الإجازة أو العطلة الأسبوعية في منزلها داخل “الكومباوند”.

اعتمدت الدراسة على عشرات المقابلات الشخصية، إلى جانب دراسة حالة للمجتمع السكني المُسيّج الذي تقيم فيه الباحثة، كما استندت إلى البيانات المتوفرة لدى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأحدثها يعود إلى عام 2017، وقد رصد آنذاك وجود 317 مجتمعًا مُسيّجًا، دون أن يتضمن بيانات عن عدد السكان. هذا بالإضافة إلى معلومات غير منشورة تم الحصول عليها من خلال التصوير الجوي، فضلًا عن بيانات صادرة عن ثلاثة مكاتب للضرائب العقارية في القاهرة الجديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن السنوات السبع التي تلت تلك البيانات الرسمية لم يتم توثيقها، رغم أنها شهدت تصاعدًا ملحوظًا في الظاهرة، كما شابت بيانات الجهاز قصورًا في بعض الجوانب، إذ أغفلت مجتمعات قائمة بالفعل وقت صدورها، مثل “مدينتي” و”الشروق”. ويُتوقّع أن يساهم التعداد السكاني لعام 2027، الجاري العمل عليه حاليًا، في رصد هذه الظاهرة بشكل أكثر دقة، من حيث عدد المجتمعات المُسيّجة وعدد سكانها.

“الكومباوند”: حاوية اجتماعية طبقية مغلقة

تُعرّف الباحثة في مستهل كتابها “الكومباوند” بأنه مجمّع سكني مغلق، تحيط به أسوار عالية، وله بوابات مخصصة للدخول والخروج، ويُؤمَّن عبر أنظمة حراسة ويوفر خدمات أساسية وترفيهية لقاطنيه، ورغم غياب توثيق دقيق لأول “كومباوند” أُنشئ في مصر، تشير التقديرات إلى أن البداية تعود إلى “دريم لاند” الذي أسّسه رجل الأعمال أحمد بهجت في ثمانينيات القرن الماضي.

ومن النماذج الأولى التي ظهرت في مطلع الألفية، تشير الباحثة إلى “القطامية هايتس” في منطقة التجمع، و”بيفرلي هيلز” على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي. وتلفت الانتباه إلى التفاوت الواضح في مستويات الرفاهية بين هذه المجتمعات السكنية المُسيّجة والأحياء التقليدية الراقية، مؤكدة أن انتشار هذا النمط من المجتمعات لا يزال محدودًا في الدول الغربية.

ومع مرور الوقت، تحوّل “الكومباوند” إلى ما يشبه “الحاوية الاجتماعية” التي تضم مجموعة من الأفراد تجمعهم ثقافة الرفاهية والرغبة في الحفاظ على نمط حياة معين. كثير منهم يفضلون أن يسكن أبناؤهم إلى جوارهم في نفس المجتمع، تعزيزًا للاستقرار العائلي والمكانة الاجتماعية. وبحسب الكتاب، فإن شريحة واسعة من الملاك تنتمي إلى فئة رجال الأعمال، لا سيما من تجاوزوا الستين من العمر، أو من هم في الأربعينيات والخمسينيات، ويعملون غالبًا في قطاعات السياحة والفنادق.

كما يضمّ مجتمع “الكومباوند” فئات أخرى من النخبة مثل وزراء وعسكريين سابقين، وأساتذة جامعات، ورؤساء بنوك، وأعضاء مجالس إدارات شركات كبرى، ومستشارين وإعلاميين، فضلًا عن شرائح صاعدة من الطبقة المتوسطة، وصفتها الباحثة بـ”الشرائح البازغة المُعَولمة”، وهي فئة تنتمي إلى الطبقة المتوسطة لكنها انتقلت للعمل في شركات دولية في مجال تكنولوجيا المعلومات، ما أتاح لها الانضمام إلى هذه المجتمعات ذات الطابع الطبقي الخاص.

يشير الكتاب إلى أن بعض المجتمعات السكنية المُسيّجة في مصر خُصصت لفئات بعينها، مثل العاملين في جهاز المخابرات، أو الصحفيين، أو موظفي وزارة الأوقاف. لكن لماذا يختار المصريون الانتقال للعيش في مجتمعات مغلقة تقع في أطراف الصحراء أو على هوامش القاهرة؟

يعود السبب إلى الرغبة في الخصوصية والاستقلالية والهدوء، إلى جانب السعي للابتعاد عن الضجيج والازدحام والفوضى التي ضربت الأحياء الراقية التقليدية مثل المعادي، وجاردن سيتي، ومصر الجديدة، والزمالك.

هذه الأحياء، التي كانت في الماضي رمزًا للرقي، تحولت في نظر البعض إلى بيئات طاردة، نتيجة الاعتداء على النسيج العمراني، وانعدام احترام المكان من قِبل بعض السكان وأصحاب المحال والباعة الجائلين والسائلين، ما أفقدها خصوصيتها وطابعها المميز.

وبما أن ثمة علاقة تفاعلية بين المكان والسلوك، فإن “المكان ليس فراغًا نسكنه، وإنما ثقافة وقيمًا تسكننا”، ومن هذا المنطلق، صاغت مجتمعات ما وراء الأسوار لوائح داخلية أو “دساتير محلية” تُنظّم الحوكمة داخلها، وتُحدّد الواجبات والحقوق، وتضع قواعد للمشاركة في اتخاذ القرار.

على سبيل المثال، الملاك يشاركون في رسم السياسات الداخلية عبر مجالس إدارة أو مجالس أمناء مُنتخبة، تتولّى الإشراف على شركة الإدارة المسؤولة عن تقديم الخدمات من أمن وحراسة وصيانة ونظافة، بما يضمن كفاءة الأداء. ويُقدَّم سنويًا كشف حساب مالي للملاك، في إطار من الشفافية، ويُكفل فيه حق النقد والمساءلة.

وراء أسوار “الكومباوند”، تسود إدارة أقرب إلى نموذج ديمقراطي مصغّر، تُحترم فيه الحقوق وتُراعى الواجبات، وفي المقابل، تغيب هذه الممارسات عن الأحياء الراقية المفتوحة، التي تفتقر إلى الحوكمة الرشيدة، رغم ما تبقى فيها من جمالٍ عمراني وذكريات رقيّ، كما يتراجع فيها احترام الملاك للمظهر العام، من حيث التصميم والألوان، مما يعمّق الفارق بين نمطَي السكن: المُسيّج والمفتوح.

فقاعة الرفاهية والانعزال عن الأزمات

تلعب الرأسمالية دورًا محوريًا في خلق أمكنة عمرانية جديدة تستهدف الأثرياء ونخبة المجتمع، ما يتيح للقادرين شراء أسلوب حياة متكامل ومعاصر، وتُعد المجتمعات السكنية المُسيّجة إحدى أبرز ثمار هذا النظام؛ إذ تمثل نمطًا من “العمران الإقصائي الحضري”، يحمل بريقًا خاصًا وجاذبيةً قائمة على العزلة الاختيارية للأغنياء وصفوة المجتمع، داخل بيئة صناعية الجمال، مشمولة بالحراسة الأمنية، ومنفصلة عن النسيج الاجتماعي الأوسع.

إنها مجتمعات “تضم أبنية تصوّرية تُرسي يوتوبيا ونمطًا مثاليًا لحياة جديدة”، وهي، بحسب توصيف الكتاب، بمثابة “إعلان عن الفصل بين الأغنياء والفقراء”، بما يعكس انقسامًا طبقيًا واضحًا يُضعف قيم المواطنة والانتماء، فهي ليست مجرد أحياء سكنية، بل أشبه بـ”نوادٍ للعولمة” تزيد من ارتباطها بالنموذج الرأسمالي الغربي، من خلال مظاهر استهلاكية واضحة.

بعض العناصر الفاسدة في المجتمع، ممن راكموا ثروات عبر الاحتكارات والمضاربات والأسواق الموازية والوساطات والرشاوى، زحفت بدورها إلى هذه المجتمعات السكنية، طمعًا في تعزيز مكانتها الاجتماعية

لكن العزلة الكبرى التي يعيشها قاطنو هذه المجتمعات، وفق الكتاب، ليست فقط عن بقية الفئات الاجتماعية، بل أيضًا عن الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي ضربت مصر منذ تفشي وباء كوفيد-19، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وتراجع عائدات قناة السويس نتيجة هجمات الحوثيين على بعض السفن العابرة في سياق حرب الإبادة الجارية في غزة.

ورغم كل تلك التطورات، فإن مبيعات الوحدات السكنية في المجتمعات المُسيّجة لم تتأثر سلبًا، بل شهدت نموًا ملحوظًا في العرض والطلب على حد سواء، وارتفعت أسعارها بنسبة تقارب 50%، في ظل تصاعد أرباح شركات التطوير العقاري التي تقف وراء هذه المشروعات.

في هذا السياق، تشير الباحثة إلى أن مبيعات أكبر 20 شركة تطوير عقاري في مصر خلال عام 2023 ارتفعت بنسبة 280% مقارنة بالعام السابق، لتتجاوز قيمتها 448 مليار جنيه. من بين هذه الشركات تبرز أسماء مثل طلعت مصطفى، وساويرس، وبالم هيلز، وفاوندرز، وسوديك. وتنقل الباحثة عن أحد المكاتب الاستشارية الكبرى تفسيره لهذه القفزة بالقول إنّ “هذا الوضع يعكس رغبة الأثرياء في استثمار أموالهم في مجال آمن”.

يُفهم من ذلك، بحسب تحليل الباحثة، أن هناك فئات من الأثرياء، تقف على قمة الهرم الاجتماعي، تكاثرت ولم تتأثر على الإطلاق بالأزمة الاقتصادية الخانقة، كما يشير هذا الواقع إلى اتساع قاعدة كبار المطورين العقاريين في مصر، وظهور فئات جديدة من الشباب المنتمين إلى عائلات رأسمالية ثرية اتجهت نحو قطاع التطوير العقاري.

وتظل القدرات المالية التي مكّنت هؤلاء الملاك من الانتقال إلى مجتمعات “خلف الأسوار” التي تُقدر أسعار وحداتها بالملايين، محل تساؤل وشكوك، ففي شهادة لمدير تسويق بإحدى شركات التطوير العقاري الكبرى – رفض الإفصاح عن اسمه – ذكر خلال مقابلة مع الباحثة أنه كان يبيع أحيانًا وحدتين أو ثلاثًا في “الكومباوند” نفسه لأشخاص “يصعب تخيّل امتلاكهم لمئات الملايين”، بل كان يعتقد أحيانًا أن ما يجري هو “عمليات غسيل أموال”.

وتُضيف الباحثة أن بعض العناصر الفاسدة في المجتمع، ممن راكموا ثروات عبر الاحتكارات والمضاربات والأسواق الموازية والوساطات والرشاوى، زحفت بدورها إلى هذه المجتمعات السكنية، طمعًا في تعزيز مكانتها الاجتماعية، فالحيّ يدل على المكانة، والمنزل يدل على المنزلة.

وتلفت إلى أن التحولات السياسية المتعاقبة في مصر، والتغيرات التي طرأت على النخب وعلاقاتها بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية، كانت من بين أبرز دوافعها للتركيز على هذا الموضوع في دراستها.

وتختم قنديل بالتعبير عن قلقها من أن القطاع العقاري في مصر يبدو وكأنه “القطاع الوحيد المزدهر”، وهو ما يثير المخاوف من احتمالية “انفجار الفقاعة” العقارية، أي الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنجم عن التوسع غير المحسوب في تمليك الوحدات السكنية، خاصة في ظل التعديلات التشريعية التي أقرها البرلمان المصري مؤخرًا، والتي سمحت ببيع الأراضي بالدولار الأميركي، وهو ما بدأ بمشروع “رأس الحكمة” الذي تعهدت بموجبه الإمارات بدفع 35 مليار دولار لمصر على دفعتين.