للاطلاع على الجزء الأول اضغط هنا

ثالثًا: الأزمة الاقتصادية

تعتبر الأزمة الاقتصادية أحد التحديات الرئيسية التي تواجه السيسي، حيث يترقب الشارع المصري الوصول إلى وضع اقتصادي متعاف في ظل التراجع الاقتصادي الذي انعكس أثرة على مختلف فئات الشعب المصري خاصة محدود الدخل منها.

ويعاني الاقتصاد المصري منذ اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 حيث انخفض سعر العملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار الأمريكي، مع انخفاض الاحتياطي النقدي إثر تراجع الإيرادات لاسيما في قطاعي السياحة والاستثمار الأجنبي الذين تراجعا بشدة منذ ذلك الحين وزاد من وتيرة ذلك أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها البلاد عقب الإطاحة بمرسي.

فقد أفضت التحولات التي شهدتها الدولة خلال مرحلة ما بعد الثورة إلى أوضاع اقتصادية متأزمة، كان أبرز ملامحها تراجع معدلات النمو الاقتصادي، حيث تشير تقارير رسمية- صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار- إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ خلال عام (2012/2013) 2.1%، وهو معدل منخفض مقارنة بسنوات ماضية، كما تشير النشرة الإحصائية (مارس 2014) الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل التضخم وصل إلي 2.1% في شهر فبراير الماضي، وهو معدل مرتفع يعكس تردي الأوضاع الاقتصادية، كما ارتفع معدل البطالة ليصل إلي 13.4% في الربع الرابع من عام 2013، واتساقًا مع هذه الأوضاع، تراجعت الاستثمارات الأجنبية، وعوائد السياحة، وباتت الدولة أكثر اعتمادًا على الدعم والمنح الخارجية.

أزمة الاقتصاد في مصر هي أزمة هيكلية وبنيوية حادة، بل في حقيقة الأمر هي مجموعة أزمات يمكن سردها بشكل موجز فى النقاط التالية:

- اختلال رهيب في ميزانية الدولة: أي ضخامة الإنفاق على الأجور والدعم وخدمة الدين إلى جانب الموازنات الدولتية الخاصة غير المعلنة مثل الجيش والصناديق الخاصة والأجهزة الأمنية مقابل ضعف الموارد بسبب فقر الإنتاج وتقلب موارد الريع وخلل نظام الضرائب، إنّ هذا الاختلال مرتبط بعوامل عديدة سياسية واقتصادية بل وعملية أيضًا تتعلق بحجم هذه الدولة المتضخم ببيروقراطيتها وهيئاتها الاقتصادية والخدمية والمحلية وأجهزتها الأمنية والعسكرية وطبيعة عمل الدولة وكيفية تخصيص مواردها بين مؤسساتها المختلفة وتحديد أوجه إنفاقها والاعتبارات السياسية والعملية التي تحكمها.

- الاعتمادية على الريع من الداخل والخارج وتدفقات النقد لا الإنتاج المولد للثروة وفرص العمل والتنمية والتقدم الحقيقي.

- سياسات حكومية عامة غير قائمة على الكفاءة وحسن إدارة الموارد لأنها محكومة بمنطق تقسيم المغانم “شيلني وأشيلك” و”سيب وأنا أسيب” والفساد وإهدار الموارد وتعظيم مكاسب المتنفذين في لعبة توازن المصالح والمغانم بين مؤسسات الدولة بعضها البعض بالإضافة إلى قطاعات البيزنس وعلى حساب من هو خارج اللعبة في غياب كامل للمحاسبية والشفافية، وكل هذا مرتبط ببنية الدولة السلطوية غير التنموية في مصر، يحلو لي دائمًا تذكير أهل التحديث يا ليل أنّ الديمقراطية تعني حرية تداول المعلومات والمحاسبية والشفافية وهي احتياج اقتصادي تنموي في مصر وليست فقط احتياج سياسي.

- ضعف كبير في الاستثمارات الحكومية والاستثمارات من القطاع الخاص في الصناعات كثيفة العمالة المنتجة للسلع والخدمات، وهي معضلة التنمية في مصر المستمرة عبر العقود الماضية.

- أزمة الطاقة المستفحلة منذ أيام مبارك وهذا يشمل الوقود والكهرباء.

- قطاع زراعي غير منتج وغير كفء، يعاني من الاختلالات الهيكلية في التسويق والإنتاج والتوزيع مما يؤدي إلى غياب الأمن الغذائي.

- تدهور مستوى المعيشة نتيجة كل ما سبق بالإضافة إلى البطالة وسوء توزيع الدخل وعوائد الاقتصاد، وانهيار التعليم والقطاع الصحي، وتدهور مستوى المرافق والخدمات الأساسية والبنية التحتية نتيجة ضعف الإنفاق الحكومي المخصص لها والخلل في الأداء الحكومي نفسه، وأزمة المواصلات والتخطيط العمراني والإسكان، وتدهور مؤسسات الدولة سواء الإدارة والمحليات والخدمات والإنتاج أو مؤسسات العدالة كالشرطة والقضاء.

- تفشي العشوائيات والعنف الاجتماعي والجريمة وإحباط الشباب واختلال الديوموجرافيا السياسية في البلاد.

فتعاني مصر الآن من أزمة اقتصادية عميقة، حيث تراجع احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد إلى أقل من نصف ما كانت عليه قبل ثورة يناير 2011، مما يهدد قدرة مصر على دفع ثمن الغذاء والوقود، كما أن عجز الموازنة في مصر بلغ 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ دينها العام (الذي هو نتيجة العجز المتراكم) أكثر من الناتج الاقتصادي للبلاد.

في هذا المناخ الاقتصادي الصعب يعيش أكثر من 45 في المئة من المصريين على أقل من دولارين في اليوم، وبلغ التضخم بعد الانقلاب نسبة 12.97 في المئة ووصل الآن إلى 11.4 في المئة، كما أن السياحة (وهي مصدر رئيسي للدخل القومي) وصلت إلى أقل من نصف ما كانت عليه في العام السابق للثورة، وقد جف الاستثمار الأجنبي المباشر باستثناء قطاع الطاقة، ولاتزال البطالة مرتفعة بنسبة 13.4 في المئة، وبين العاطلين هناك 71% بين سن 15 و20 عامًا، هذا الضعف الاقتصادي سيجعل من الصعب سياسيًا معالجة أسباب العجز عن سداد الديون مما يسهم في أزمة الملاءة المحتملة لأن الإصلاحات اللازمة ستكون شاقة على الشعب الذي يواجه بالفعل أزمة اقتصادية.

على الرغم من هذه المشاكل، لم يحظ الاقتصاد المصري باهتمام كبير منذ انقلاب يوليو 2013 بسبب تدفق الدعم المالي من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.

وعلى الرغم من المساعدات المالية من دول الخليج إلا أن الاقتصاد المصري لازال هشًا ولازالت أزمة الملاءة المالية تلوح في الأفق، استمرار الاحتجاجات السياسية والعنف وعدم الاستقرار السياسي – حتى إذا تمت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية – بالإضافة إلى مزيج من السياسات الاقتصادية غير المتماسكة، كلها تنذر باستمرار التدهور الاقتصادي، وهو ما سيؤدي بدوره إلى حلقة مفرغة من عدم الاستقرار السياسي والعنف والتدهور الاقتصادي، وبالتالي زيادة فرص وقوع كارثة اقتصادية وسياسية وزيادة التظاهرات والقمع والصراع السياسي وربما تفكك الدولة.

فالصورة العامة للاقتصاد المصري تبعث على القلق الشديد، فالاحتياطي النقدي الأجنبي يتراوح بين 16 و17 مليار دولار ليست كلها أموال سائلة، وهذا يعني أن مصر بالكاد تقف فوق عتبة الحد الأدنى للاحتياطي الأجنبي وهو 15 مليار دولار، وهو المبلغ المطلوب لتغطية تكاليف الغذاء والوقود لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا.

نظرًا للبيئة السياسية العنيفة وغير المستقرة، انخفضت السياحة بشكل حاد في عام 2013، وفي أوائل عام 2014، قال وزير السياحة “هشام زعزوع” لصحيفة الحياة إن “عام 2013 كان أسوأ عام على الإطلاق بالنسبة لصناعة السياحة في مصر”، كما انخفض كذلك الاستثمار المحلي والأجنبي، بالمقارنة مع السنوات الخمس التي سبقت انتفاضة يناير 2011، وعلاوة على ذلك، فإن إعلان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة دون سابق إنذار في آواخر عام 2013 كجزء من جهده لتحفيز الاستثمار المحلي يبدو من الناحية الاقتصادية جيدًا، ولكن هذه الخطوة أيضًا ربما تزيد من التضخم حيث ستضغط على العملة والاحتياطيات الأجنبية وكذلك على المستهلك المصري.

بلغ الدين الحكومي 89.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي والدين العام أكثر من 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

على الفور عقب الاطاحة بمحمد مرسي، التزمت المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت بما يصل إلى 12 مليار دولار لمصر، كما التزمت الدول الخليجية بمبلغ إضافي يقدر بـ 8 مليار دولار اعتبارًا من مطلع 2014، ويمكن للمصريين أيضًا الاستفادة من منحة من مجلس التعاون الخليجي تقدر بـ 8.8 مليار دولار ترجع إلى التسعينات، وتهدف مساعدات دول الخليج لمصر لتوفير الإغاثة للميزانية، وتجديد احتياطيات العملات الأجنبية، ومشاريع البناء والتمويل، ودفع عملية إنتاج الأدوية، وجعل الموارد النفطية متاحة (على الرغم من استمرار أزمة الوقود).

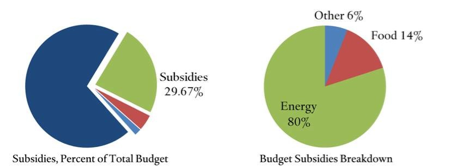

وعلى الرغم من هذه المساعدات، لا يزال هناك فجوة سنوية تقدر بـ 10 مليار دولار لتمويل العجز الحكومى، لن يُصلِح المزيد من المساعدات الخليجية المشاكل الاقتصادية فى مصر لسببين، الأول: هو أن تمويل الإنفاق الجديد بالمنح المقدمة من الخليج لمصر هو مجرد تأجيل للمشاكل المالية إلى المستقبل القريب، والسبب الثاني: هو أن تلقي المزيد من المساعدات أمر غير عقلاني ومتضارب ويؤثر على السياسات الاقتصادية، هذه السياسات – بما في ذلك إعانات الغذاء والوقود، وسياسة ضريبية التي لا تنتج ما يكفي من العائدات – هي الأسباب الرئيسية الذي يجعل الحكومة تستهلك ما يقدر بـ 1 إلى 1.5 مليار دولار من احتياطيها بصورة شهرية لدفع الاحتياجات المهمة والدفاع عن العملة، وتضع تلك السياسات ضغوطًا كبيرة على ميزانية الحكومة، “الإعانات” على سبيل المثال، تمثل 29.67 في المئة من النفقات الحكومية.

لكن حالة عدم اليقين السياسي السائدة في مصر تجعل من الصعب على الحكومة إجراء إصلاحات ذات مغزى، كما أن جمود موقف النظام في مصر من الدعم، على سبيل المثال يعد عنصرًا حاسمًا لشبكة الأمان الاجتماعص المصرص على الرغم من أنه وسيلة هامة للسيطرة السياسية، وقد يشكل إجراء تغييرات جوهرية للدعم مخاطر وتظاهرات حاشدة مشابهة لتظاهرات الخبز عام 1977، والتي اندلعت بعد أن اقترح أنور السادات تعديلات على قانون دعم المواد الغذائية بما يتفق مع التوصيات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

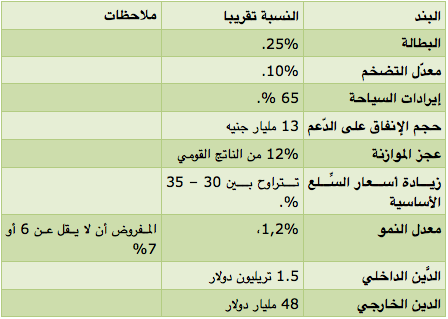

الاقتصاد المصري في أرقام

رابعًا: الاحتياجات والمطالب الشعبية

1- الفقراء

من 25% إلى 26% من سكان مصر، الذين تجاوز عددهم 90 مليون نسمة، تحت مستوى خط الفقر، وفقًا لمؤشرات محلية ودولية، ووفقًا لمقياس خط الفقر القومي، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، فإن 26.3% من المصريين لا يستطيعون الحصول على السلع والخدمات الأساسية، وتلك النسبة حتى نهاية العام 2013.

وتعرِّف مصر الفقير – وفقًا لخط الفقر القومي – بأنه الفرد الذي يتقاضى أقل من 327 جنيهًا شهريًا (أقل من 50 دولارًا)، أو للأسرة المكونة من خمسة أفراد التي يصل دخلها شهريًا إلى أقل من 1620جنيهًا (230 دولارًا).

ويتركز الفقراء في جنوب مصر، المحروم منذ سنوات من الاهتمام والتنمية، ففي ريف الوجه القبلي الذي يعيش فيه 27% من سكان مصر، يصل عدد الفقراء إلى 49% وهم لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية.

وفي خطابه عقب التنصيب وعد السيسي هذه الفئة بالحفاظ على حقوقها، فبينما كان يتحدث عن المشروعات الجديدة التي ينتوي تنفيذها قال واصفًا هذه المشروعات بأنها “عزف جديد في تاريخ الدولة المصرية، يدعم اقتصادًا عملاقًا ومشروعات وطنية ضخمة للدولة والقطاع الخاص واستثمارات مباشرة، مع الحفاظ على حقوق الفقراء ومحدودي الدخل وتنمية المناطق المهمشة، يصون منظومتنا القيمية والأخلاقية، يعززها ويحميها، ويكفل للفنون والآداب حرية الفكر والإبداع، ويؤمن ويرحب بالانفتاح ويحافظ على الهوية المصرية وطبائعنا الثقافية”.

2 – البطالة

3.7 مليون مصري عاطل عن العمل حتى نهاية مارس/ آذار الماضي بنسبة 13.4% من إجمالي القوة العاملة في البلاد والبالغة 27.6 مليون شخص.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن 69.7% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 29 سنة عاطلون عن العمل.

وأشار السيسي في خطابه أمس الأول إلى هذه المشكلة ضمن المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

وقال بعد أن تحدث عن الفترة التي سبقت 30 يونيو 2013، (الاحتجاجات التي سبقت عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي): “ويضاف إلى ذلك ظروف اقتصادية متردية، ديون داخلية وخارجية متراكمة، عجز ضخم في موازنة الدولة، وبطالة متفشية بين أوساط الشباب”.

3- أزمة السكن

تحتاج مصر من 400 إلى 600 ألف وحدة سكانية سنويًا للوفاء باحتياجات السوق، لا ينفذ منها سوى 50%، من قبل القطاعين العام والخاص، ومما يزيد من حجم المشكلة أن غالبية الوحدات المنفذة من القطاعين العام والخاص، تأتي في قطاع الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، وعدد قليل في قطاع الإسكان الاقتصادي، أي المخصص لمحدودي الدخل.

وسيواجه الرئيس السيسي أزمة الإسكان وارتفاع أسعار العقارات، وهي أزمة مستمرة ومتصاعدة، لكن سيخفف من حدتها ما أُعلن عنه الشهور الماضية عن قيام الجيش المصري، وقت تولي السيسي منصب وزير الدفاع، عن الاتفاق مع شركة إماراتية، لتنفيذ مليون وحدة سكانية لمحدودي الدخل، تُنفذ على 5 سنوات، على أن تقدم الأراضي بالمجان لهذا المشروع في 13 محافظة بالبلاد، وحسبما نشر فإن التكلفة الإجمالية للمشروع سوف تصل لنحو 280 مليار جنيه مصري (40 مليار دولار)، هذا بجانب مشروع المليون وحدة سكنية التي تتولى وزارة الإسكان إنشاءها.

4- المطالب الفئوية

ممتدة من الأطباء إلى عمال النقل العام، وليست مقتصرة على العاملين بالحكومة بل يعاني منها أيضًا القطاع الخاص.

وأقرت الحكومة السابقة، التي كان يرأسها حازم الببلاوي، الحد الأدنى للأجور وبدأ تطبيقه في يناير/ كانون الثاني الماضي، وجعلته مقتصرًا على الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، والأطباء والمعلمين، عند 1200 جنيه (نحو 180 دولار)، ولم تطبقه على شركات قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية، كما أن الحكومة المصرية لا تلزم القطاع الخاص بحد أدنى للأجور، وهو ما أدى إلى عودة الإضرابات العمالية في البلاد.

وبلغ عدد الاحتجاجات العمالية في مصر خلال 12 شهرًا حتى أبريل/ نيسان، وفق إحصاء لقيادي عمالي، نحو 1890 احتجاجًا، في القطاعين العام والخاص.

ولم يرض العاملون بالدولة بالحد الأدنى للأجور، فشكى قطاع المهن الطبية من تطبيقه، لاستثناء بعض العاملين منه، وتطبيقه بنسب متفاوتة على البعض الآخر، ودخل العاملون في إضراب جزئي، ولكنهم أنهوا الإضراب بعد اتفاق مع الحكومة للاستجابة لمطالبهم.

5- الأسعار

9.1% معدل التضخم السنوي حتى نهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي 2014، والارتفاع الرئيسي في مستويات التضخم هو زيادة أسعار السلع الغذائية الرئيسية مثل الخضروات واللحوم والأسماك.

التخوف الأكبر الذي يؤرق المصريين هو ارتفاع مستويات الأسعار، وهو ما يزيد أعباء المصريين ويؤثر على مستوى مدخراتهم وعلى مستوى معيشتهم.

الأسعار المرتفعة لها العديد من الأسباب، التي يدركها الرئيس المصري الجديد، فتراجع سعر العملة المحلية أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع أسعار السلع في البلاد التي تستورد أكثر من نصف احتياجاته من الخارج، بجانب مستوى الرقابة الضعيف؛ مما يؤدي إلى رفع الأسعار بطرق عشوائية، أو التحكم في الأسعار من قبل بعض التجار الكبار والوسطاء.

وقال السيسي إن له استراتيجية للسيطرة على الأسعار المرتفعة، من خلال التدخل في السوق، سواء عن طريق الدولة أو عبر طرح مشروعات صغيرة أمام الشباب لزيادة المعروض من السلع خاصة الغذائية.

6- أزمة الطاقة

رفع أسعار الكهرباء بنسبة 30%، والبنزين والسولار بنسبة 30 إلى 50%، وفق تصريحات مسئولين لوسائل الإعلام، من أكبر الهموم التي تؤرق المصريين.

وزيادة أسعار الطاقة الموجهة سواء للمواطنين أو المصانع أمر حتمي، فالموازنة التي أعدتها الحكومة السابقة التي جدد السيسي الثقة في رئيس وزرائها “إبراهيم محلب” قلصت حجم دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي المقبل 2014/ 2015 إلى 14.6 مليار دولار، مقابل 18.8 مليار دولار في العام المالي الحالي، وهو ما يعني زيادة في أسعار الوقود.

خامسًا: أزمة إعادة هيكلة مؤسسات الدولة

إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، ومعالجة الخلل الإداري والسيطرة على فساد بعض المؤسسات من أهم الملفات التي تتطلب تدخلاً حاسمًا من رئيس مصر القادم.

وتطالب قوى سياسية منذ تنحي مبارك بتطهير مؤسسات الدولة من الفساد، خاصة الجهاز الأمني وقطاعي الإعلام والقضاء.

وبالرغم من التكاتف الواضح بين تلك المؤسسات لإسقاط تجربة الإخوان المسلمين للحفاظ على مؤسسات الفساد الحاكمة التي تدير هذه المؤسسات، وستسعى كل مؤسسة لتثبيت أقدام رجالها وتحقيق الامتيارزات لهم فى نظام الحكم الجديد، إلا أن الجنرال قد يسعى لمواجهة بعض هذه المؤسسات لتحقيق بعض الإنجازات وهو ماقد يشير إلى مواجهة محتملة بين الجنرال وتلك المؤسسات في الوقت القريب.

وترتكز الإشكالية الأساسية فى هذا الإطار على مدى قدرة الجنرال على الحصول على دعم المؤسسات البيروقراطية التي تحظى بوضعية أقوى من المؤسسات السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، وبالتالي فإن تمكن مؤسسة الرئاسة من تحقيق إنجاز فعلي يرتبط بدرجة أو بأخرى بالتوافق مع البيروقراطية، وتطويع هذه المؤسسات التقليدية – بما تحمله من سمات الجمود، وصعوبات الإصلاح الهيكلي – كي لا تقف حجر عثرة أمام التغيير، وسياسات السلطة الجديدة.

سادسًا: أزمة إدارة ملف العلاقات الخارجية

تعد أزمة إدارة ملف العلاقات الخارجية من أعقد الأزمات التي سيواجهها السيسي، وتأتي في مقدمة محاور هذه الأزمة إدارة العلاقة مع الولايات المتحدة التي يشوبها توتر واضح منذ الإطاحة بالدكتور مرسي، فإثر الانقلاب العسكرى الذي قام به الجنرال السيسي، دخلت مصر في دوامة من العزلة السياسية بدءًا من تجميد مصر بالاتحاد الأفريقي ومرورًا بتجميد جزء من مساعدات واشنطن العسكرية للقاهرة، ووصولاً إلى التمثيل الدولي الهش في حفل تنصيب السيسي.

وبجانب محور العلاقات مع واشنطن، هناك محور العلاقة مع تركيا وقطر وإيران في ظل عدم اعتراف الأولى بما جرى في مصر عقب 3 يوليو الذي شمل الإطاحة بمرسي، وعدم اتخاذ الثانية موقف واضح مما يجري في مصر.

إلى جانب هذين المحورين، هناك محور ثالث يتعلق بالعلاقة بين مصر وإثيوبيا؛ حيث توترت العلاقة بين البلدين إثر شروع الأخيرة في بناء مشروع “سد النهضة”، الذي يثير مخاوف داخل مصر، حول تأثيره على حصتها من مياه النيل، وتأثيره على أمنها القومي في حالة انهياره.

وفشلت جميع المفاوضات منذ عهد مرسي وحتى الحكومة الحالية في التوصل لحل بشأن بناء هذا السد الذي تصر إثيوبيا على بنائه، رغم اعتراضات الجانب المصري.

التأسيس لرؤية مختلفة للسياسة الخارجية تتعامل معها من منظور براجماتي، بعيدًا عن الأطر الداعمة لفكرة السياسة الخارجية التابعة التي تقلص من مكاسب الدولة لمصلحة أطراف دولية أخرى، ويفترض هذا المسار أن يكون الهدف الأول للسياسة الخارجية هو تحقيق مصالح الدولة، والاستناد لهذه الرؤية في التفاعل مع الولايات المتحدة وإثيوبيا في المقام الأول، وإقامة علاقات خارجية متنوعة تحول دون تعرض الدولة لضغوط تقيد من خياراتها.

هل يملك النظام الجديد/ القديم القدرة على مواجهة هذه التحديات؟!!

تلك كانت أبرز المعضلات السياسية والأمنية التي تواجه السيسي عقب توليه الرئاسة وهي مشاكل مستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، فماذا عن مواجهتها؟ وهل استراتيجيات النظام القائم في التعامل معها يمكن أن تؤدي إلى علاجها أم تقود إلى تفاقمها؟

بداية، علينا أن نطرح السؤال بشكل آخر، وهو: هل لدى النظام القائم بالفعل استراتيجيات للتعامل مع تلك المعضلات والإشكاليات؟ ما يبدو حتى الآن أن النظام القائم حصر نفسه في بديل واحد وهو أن ما جرى قد جرى وأصبح أمرًا واقعًا لا رجوع عنه وعلى الجميع أن يقبل به وإلا يكون مارقًا وخارجًا على القانون بل وصل الأمر إلى حد اعتباره إرهابيًا بنص ما ورد في بيان الحكومة حول قرارها فض الاعتصامات بالقوة.

إذن نحن أمام حالة من افتقاد الرؤية السياسية وإنكار وجود أطراف أخرى، وبالتالي فلا مجال للحلول الوسط أو تقديم أية تنازلات سياسية من قبل السلطة القائمة بأي حال، أما دعواتها للمصالحة فهي تعني قبول الأطراف الأخرى بما تمليه عليها، فلا نستطيع القول إننا أمام استراتيجية واضحة للتعامل مع تلك المعضلات سواء السياسية أو الأمنية ولكننا أمام إجراءات أمنية للسلطة تتخذها في مواجهة معارضيها باعتبارهم خارجين على القانون ويلزم التعامل معهم بحسم وحزم لا باعتبارهم طرفًا سياسيًا فاعلاً يلزم التعامل معه وفق استراتيجية واضحة المعالم للوصول إلى حلول سياسية؛ ولعل هذا يفسر لنا سبب تفاقم المشكلات وتعقدها سواء على الصعيد السياسي أو الأمني، وهو ما يعني – للأسف – أننا أمام مشهد يزداد تعقيدًا يومًا بعد يومٍ ولا يبدو أن هناك حلاً في الأفق القريب أمام تمترس كل طرف خلف سقف مطالبه القصوى وعدم إظهار أي قدر من المرونة.

لكن الأهم والأخطر هو أنه لا توجد أي مؤشرات واقعية حتى الآن تدل أنّ أجنحة السلطة الحاكمة عندها أي نية أو رغبة حقيقية في الإصلاح أو حتى إدراك لعمق وخطورة الأزمة، بل ما تزال هذه الأجنحة مصممة على تعظيم مكاسبها وامتياراتها الخاصة، بدءًا من الجيش الذي اتسعت شهيته الاقتصادية بشكل ملفت وصارخ في الشهور الأخيرة وهاهو يستحوذ على كل عقود الإنشاءات والبناء الجديدة الخاصة بالحكومة بالأمر المباشر، ويضع يده على العديد من مصانع وهيئات ومرافق الدولة التي تعاني من المشاكل لإضافة المزيد إلى إقطاع جمهوريته الاقتصادية الخاصة باسم “تحفيز الاستثمار” أو ”المصلحة الوطنية” أو”معالجة مشاكل فشل الإدارة المدنية” أو “مواجهة الكساد” أو “ضرورات الأمن القومي ومواجهة الإرهاب”، وهناك إمكانية حقيقية لعسكرة الاقتصاد هنا، ربما على طريقة كوريا الشمالية، وهذا بالطبع يضرب في مقتل كل تصورات الاقتصاد الرأسمالي عن حرية المنافسة ومنع الاحتكار ودور السوق في تحقيق النمو والتقدم، بل إنه يفتح الباب أمام الفساد الديناصوري أيضًا.

والفساد لن يكون فقط فساد جمهورية الجيش الاقتصادي الخاص خاضعة للضرائب أو المراقبة والمحاسبة من أي جهة في الدولة أوالمجتمع تمت دسترة هذا رسميًا في دستوري 2012 و2014، والمستغلة لميزاتها النسبية شبه الاحتكارية عمالة من المجندين بلا أجور وبلا حقوق إضراب وتخصيص مشاريع وعقود حكومية بالأمر المباشر بالقانون بالإضافة إلى حق الجيش بالقانون في تملك أراضي الدولة بدون محاسبة، بل سيكون أيضًا فساد القطاع الخاص الذي سيضطر للتعامل مع الجيش من الباطن ومن القنوات الخلفية في إعادة إنتاج لرأسمالية المحاسيب، وهذا المناخ سيكون طاردًا للاستثمار الخارجي الذي يبحث عن حد أدنى من الشفافية.

وغياب مؤشرات نوايا الإصلاح لا يقتصر فقط على الجيش، ولكنه يشمل أيضًا مؤسسات الدولة المختلفة وطوائفها وعزبها كالقضاء والبيروقراطية والشرطة وغيرها، المصممة على عدم إصلاح ماليتها ونظم إدارتها الفاسدة ونظم عملها غير الكفؤة وتحصينها من مراقبة الآخرين وإبقاء الوضع على ماهوعليه، ودستور 2014 كان بشكل أو بآخر دسترة لهذه التوازانات وحماية لهذه المؤسسات من بعضها البعض ومن مراقبة المجتمع عكس ما هو مفروض في الدستور أي أنه يحمي المواطنين من تجاوزات مؤسسات الدولة ويوفر أطر لمراقبة ومحاسبة هذه المؤسسات بشكل فعال.

كذلك الأمر بالنسبة لجماعات رجال الأعمال المعترضين على سياسات رفع الدعم عن الطاقة، والتي تحقق لهم هوامش ربح مذهلة، أو أي تغيير في السياسات الضريبية وسياسات الأجور وغيرها، وهذا يعني استمرار أزمات الاقتصاد والأمن وتدهور مستوى المعيشة وغيرها.

أخيرًا ..

السيسي لديه فرصة في إنجاح نظامه من خلال تشكيل تحالف اجتماعي جديد لنظام ما بعد مبارك، مع أن هذه لن تكون بأي حال من الأحوال مهمّة سهلة، فإقامة مثل هذا التحالف تتطلب إعادة النظر، إن لم يكن القيام بتفكيك جزئي لشبكات المحسوبية الموروثة من التحوّل إلى رأسمالية المحاسيب في عهد مبارك.

والواقع أن في وسع الجيش التحرّك ضد بعض المصالح من عهد مبارك، ولكن فقط إلى الحدّ الذي لا يعرقل الجهود المحمومة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، والتي ستعتمد بشكل كبير في المدى المتوسط والبعيد على الشبكات نفسها التي تحتاج إلى تفكيك في سياق أي محاولة جادّة لتوسيع التحالف الحاكم، وهو مايولّد تناقضًا جوهريًا سيكون على السيسي ومَن معه التصدّي له.

وتعتمد قدرة السيسي على توسيع التحالف الاجتماعي الذي يجب أن يقوم عليه حكمه على مدى استعداده وقدرته على إقناع أو إجبار مؤيّديه على تقديم تنازلات اقتصادية واجتماعية.

ويكمن مصدر الصعوبة الآخر في أن إعادة تنظيم عملية الحصول على الأصول تتطلّب إعادة تقييم دور الجيش في الاقتصاد، خصوصًا فيما يتعلّق بتخصيص الأراضي ومزاحمة القطاع الخاص في بعض الأنشطة، وبعبارة أخرى، تعتمد قدرة سيسي على توسيع التحالف الاجتماعي الذي يجب أن يقوم عليه حكمه على مدى استعداده وقدرته على إقناع أو إجبار مؤيّديه على تقديم تنازلات اقتصادية واجتماعية، وهو أمر ينطوي على الكثير من التناقضات التي يستحيل حلّها ما لم يكن لدى النخب الحاكمة شعور بالخطر الجسيم وقناعة بضرورة التخلّي عن شيء ما في مقابل استمرار هيمنتها.

ويبقى أن ننتظر لنرى ما إذا كانت النخب الجديدة في مصر على استعداد لتقديم هذه التنازلات اللازمة لبناء شرعية السلطة الجديدة، وفي المحصّلة، ليس الأمر جديدًا على القوى المحافظة، بل وفي بعض الأحيان المعادية للثورة، أن تلبّي بعض المطالب الثورية على الأقلّ بغية درء مخاطر تجدد الاضطراب والتعرّض إلى ثورة أشدّ جذرية وشمولاً.

فالواقع يشير إلى أنه إذا كان النظام يملك القدرة على مواجهة والتعامل مع تلك التحديات إلا أنه لا يملك الرغبة فى مواجهتها، لذا من المتوقع أن يشهد نظام الجنرال تعقيدات أكبر كثيرًا مما كان يتصورها، فالمتغيرات التى أصابت المجتمع أعقد كثيرًا مما يستوعبها عقل الجنرالات، فنظام الجنرالات هش جدًا في هذه الفترة ويحمل بين طياته عوامل سقوطه، ولكن إذا أحسن معارضي العسكر استخدامها وتوظيفها.