قبل ثلاث سنوات لم يكن يخطر في بال أكثر المتابعين للشأن السوري تشائما, بأن الحديث عن تقسيم سوريا إلى دويلات وممالك على أسس طائفية وعرقية قد يصبح أحد السيناريوهات المتداولة للنقاش والتحليل في الحديث عن مستقبل سوريا.ولكن حالة الإستعصاء السياسي في ظل إنخفاض فرص الحسم العسكري حاليا, أدخلت الدولة السورية في حالة تقسيم فعلي أدت إلى ظهور عدة مناطق تخضع لسيطرة جهات مختلفة تتنافس أو تتصارع فيما بينها. ولكن هل يمكن لهذه الوقائع الحالية أن تتطور حتى يأتي اليوم الذي نشاهد فيه سوريا مقسمة؟ للإجابة على هذا السؤال لا بد من العودة في التاريخ إلى الوراء قليلا كي نقف على الظروف التي رافقت ولادة الدولة السورية, ونحاول بعد ذلك فهم العلاقة التي تربط مكونات هذه الدولة بالسلطة المركزية فيها, وتحليل رؤيتها وفهمها لمعنى الوطن الواحد.

ولادة الدولة السورية الحالية ونشأتها

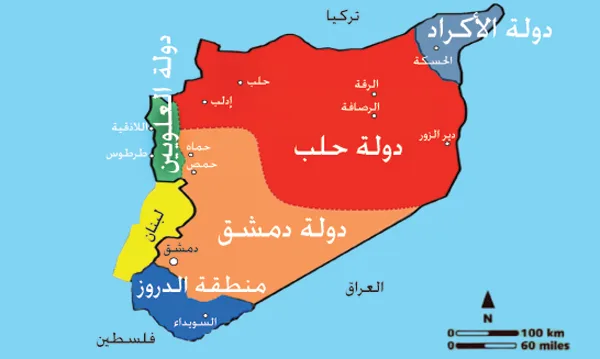

بعد أن تقاسمت الدول الأوروربية العظمى تركة الرجل المريض (الدولة العثمانية) في مطلع القرن الماضي, كانت سوريا الحالية من نصيب الإمبراطورية الفرنسية في حينها. فكان أول أعمالها في عام ١٩٢٠ بعد إسقاط “المملكة السورية” مباشرة وهروب الملك فيصل هو إستنساخ نموذج الدولة القومية الأوروبية الحديثة في صيغة أربع دول تقوم على أساس أن سيادة وإستقلال الدولة تنبع من مفهوم تجانس شعب قومي قائم على التجانس الديني أو الإثني ضمن حدودها. هذه الدول هي دولة دمشق ودولة حلب ودولة الدروز ودولة العلويين في الساحل. ضمت هذه الدول تجمعات سكانية إدعت فرنسا أنه متجانسة قومياً حسب التعريف أعلاه؛ لكنها في الواقع لم تكن كذلك فدولة العلويين مثلاً كانت تضم اقليات سنية ومسيحية ودولة دمشق كانت تضم اقليات مسيحية ويهودية والأمر نفسه بالنسبة لبقية الدول.

في عام ١٩٢٢ قامت فرنسا بالإعلان عن الإتحاد السوري المؤلف من دولتي دمشق وحلب تحت أسم سوريا وفي عام ١٩٢٤ ضمت له دولة العلويين, بينما ظلت دولة الدروز مستقلة خارج هذا الإطار الذي أستمر حتى عام ١٩٣٦. في ذلك العام قرر الفرنسيون دمج الدول الأربعة في دولة واحدة تحت ضغط المشاعر الوطنية التي عمت المدن الكبرى ذات الأغلبية السنية, مع الحفاظ على سلطات موسعة لكل أقليم حيث يتمتع “أقليم” الدروز و”أقليم” العلويين بإستقلال إداري ومالي عن الدولة المركزية. الأمر الذي أستمر حتى الإستقلال في عام ١٩٤٦ حيث تم دمج هذه الأقاليم في الحدود الحالية المعروفة بحدود سايكس بيكو.

قبل هذا التاريخ لم يكن هناك دولة موحدة مستقلة على هذه الرقعة من الأرض, حيث كانت خلال آلاف السنين دائما جزء من الدول العظمى القائمة في عصرها, يعيش على أرضها مجموعات عرقية ودينية مختلفة تتمتع بحرية عالية في تدبير شؤونها وطريقة معيشتها مقابل الولاء للخليفة أو الملك أو الإمبراطور أيا كان. فلم تعرف هذه البقعة من الأرض الدولة القومية المركزية قبل تاريخ الإستقلال في ١٩٤٦.

حدود مصطنعة وشعوب متعددة

الحدود الحالية للدولة السورية التي تم التأسيس لها في الحقبة الإستعمارية لم تكن تستند إلى أي من الحقائق الجغرافيه أو الإجتماعية أو التاريخية في المنطقة. فالنظرة البسيطة لخريطة العالم ستوضح أن الحدود الدولية في الدول العربية هي خطوط مستقيمة تم رسمها غالبا بالمسطرة كنتيجة لإتفاقات تقاسم النفوذ في مرحلة ما, بينما هي في الدول الغربية خطوط متعرجة معقدة ومتداخلة ترسمها الجبال والأنهار وتحددها الجغرافيا الطبيعية والتوزع السكاني للمجتمعات, حيث أنها في أوروبا كانت نتيجة التطور الطبيعي للمجتمعات وتشكل الدول القومية من خلال الحروب والهجرات والإتفاقيات.

ولذلك السبب فإن الحدود الحالية للدولة السورية ضمت عدة جماعات بشرية غير متجانسة دينيا أو عرقيا وتتمتع كل منها بنموذج ثقافي وتاريخي يميزها عن محيطها, حيث يمكن التمييز بين الأكراد والعرب والتركمان من ناحية التقسيم العرقي, وكذلك التمييز بين السنة والعلويين والدروز وكذلك المسيحين من ناحية التصنيف الديني.

الإنتماء الديني والطائفي والمناطقي كان له دور كبير في تشكيل الوعي الجمعي لمكونات هذه المجموعات وفي صياغة علاقاتها مع الدولة الناشئة منذ البدايات الأولى في عام ١٩٢٠, حيث كان التقسيم الطائفي هو أساس الدويلات التي أنشأتها فرنسا.

كانت هذه الدولة المولودة حديثا وحتى نهاية عهد أديب التشسشكلي في عام ١٩٥٤ محكومة من النخب المدينية التي تشكلت خلال الحقبة العثمانية في المدن الكبرى والتي كانت في غالبيتها من ملاكي الأراضي وموظفي الدولة العثمانية وليس من الصناعيين البرجوازيين كما يزعم البعض وبالتالي فإن خبرتها الإدارية كانت محدودة بالمناصب التي شغلها بعض أفرادها أثناء الحكم العثماني.

وإن كان المكون العربي السني في طليعة هذه النخبة إلا أنه لم تغب عنها شخصيات متعددة من باقي المكونات ذات الإنتماء الطبقي والتعليمي المتشابه. إبتداء من عام ١٩٥٤ ظهر جيل جديد من السياسيين السوريين ينتمي إلى طبقات وسطى تلقت تعليمها في المدارس العمومية التي أنشاها الإنتداب الفرنسي. وبدأ الصراع على الحكم واضحا بين الجيلين القديم والجديد من خلال التنافس بين الأحزاب التي نشأت منذ أوائل الأربعينات. فمثل حزب الشعب والحزب الوطني الجيل القديم ومثل حزب البعث والحزب القومي السوري والحزب الشيوعي وجماعة الإخوان المسلمين الجيل الجديد. هذا الجيل الجديد اشتمل على تمثيل أكبر للأقليات الدينية والطائفية والإثنية في سوريا واشتمل أيضا على أفراد من المؤسسة العسكرية الناشئة التي تضخمت بسرعة مع السماح للسوريين بالدخول إلى الكلية الحربية في حمص أوائل الأربعينات.

إلا أن جميع الحكومات المتعاقبة منذ الإستقلال حتى اليوم لم تتمكن من صهر المجتمعات السورية المتمايزة في بوتقة وطنية واحدة من خلال برامج التنمية وبناء الوعي الوطني, كما أنها لم تستطع تحقيق إنتصارات وطنية ضخمة قادرة على بناء الشعور الوطني بمعنى بناء ضمير “نحن الوطني” في مواجهة ضمير “الأنا” في المجتمعات المحلية المختلفة. وكذلك فإنه لا يمكن الحديث عن تبلور عقد إجتماعي بين المكونات المختلفة للمجتمع السوري, وهو إن وجد فلم يكن مدعوماً بمؤسسات قادرة على تفعيل الحقوق والواجبات التي ينص عليها هكذا عقد.

القومية العربية وصراع الهويات

أضف إلى أن القومية العربية التي أعتمدها حزب البعث كرسالة إيديلوجية وبرنامج للسياسات الداخلية والخارجية لا تحمل مشروعا عمليا واقعيا ولا أبعادا قيمية متماسكة بالقدر الكافي لجمع العنصر العربي حولها. هذا فضلا عن القوميات الأخرى غير العربية، والتي وضعتها هذه السياسات على هامش الوطن وجردتها في بعض الحالات من أبسط حقوقها الإنسانية فضلا عن حقوق المواطنة. فما كان ينظر إليه كعنوان جامع وراية توحيد وحشد, تحول إلى عامل صراع وتناحر إنتهى بتفتيت الأسس التي يفترض أن تقوم عليه بنى ومؤسسات الدولة السورية.

بل على العكس من ذلك سعت الدولة منذ إستلام البعث السلطة في عام 1963 لوضع نفسها في مواجهة المجتمع سواء في صيغة المجتمعات المحلية التقليدية المتماسكة أو في صيغة مؤسسات المجتمع المدني, من خلال تفتيت البنى التي قامت عليها والسعي للإنتقاص من ثقافتها, وكذلك من خلال تغيير التوازنات الديموغرافية في مناطقها. بل إن السلطة سعت لخلق الخصومات بين هذه المجتمعات وتغذيتها, كي يتسنى لها إحكام قبضتها وممارسة تسلطها من خلال اللعب على تناقضات وإختلافات هذه المجتمعات وخلافاتها الطبيعية. مما أدى بالضرورة إلى تعميق الشرخ وتكريس الإنفصال الوجداني بين الدولة المركزية وبين هذه المجتمعات المحلية, الأمر الذي ساهم في تبلور هوياتها الخاصة بها, وتطور مطالبها وطموحاتها بالشكل الذي يتناقض مع مفهوم المواطنة والوطن المشترك.

مستقبل سوريا والبدائل الممكنة

رغم مرور حوالي القرن على إنفصال سوريا عن جسم الدولة العثمانية, إلا أن الدولة السورية لم تتمكن من تطوير مقاربات لنماذج حكم قادرة على إستيعاب التنوع والتعددية الموجودة ضمن نطاق جغرافيتها. كما أنها أخفقت أيضا في خلق هوية سورية جامعة تشكل حضنا دافئا للمجتمعات المحلية المختلفة.

لا يمكن إرجاع هذا الفشل للنخب السياسية التي حكمت سوريا فحسب, بل يتوجب أيضا دراسة تجربة إستنساخ النموذج الأوروبي للدولة القومية الحديثة ومدى ملائمته لبلادنا بحدودها الحالية التي لا تضم قومية واحدة وإنما شعوب متعددة, وجدت نفسها مقسمة بين دولتين أو أكثر، مما أضطرها للخضوع لقوانين هذه الدول والخضوع لسياساتها التي كانت في أغلب الأحيان متضاربة أو حتى متصارعة. أضف إلى ذلك أن نموذج الدولة القومية المركزية الحديثة هو نموذج أوروبي تطور في سياق تاريخي وفكري يختلف عن ذلك الموجود في البيئات العربية التي نسعى لتطبيقه فيها, حيث أنها تحمل مضمون حضاري وتاريخي وثقافي مختلف. الأمر الذي أنتج تناقضات إجتماعية عميقة خلقت حالات إستقطاب شديدة داخل هذه المجتمعات وأعاقت نموها وتطورها الطبيعي وساهم بشكل كبير في خلق الدكتاتوريات.

لا بد لأي نظام سياسي قادم في سوريا أن يراعي التعددية الثقافية والتنوع الديني والعرقي فيها, ويأخذ مصالح ومخاوف كافة المكونات السورية بجدية في الحسبان. وذلك ليس من خلال نظام المحاصصة الطائفية والعرقية في توزيع المناصب كما يحصل الآن في التجمعات المعارضة وكما حصل في إتفاق الطائف في اللبنان, وإنما من خلال إعتماد نظام مؤسساتي يوفر هوامش واسعة للإدارة الذاتية والإستقلال النسبي للمجتمعات المحلية كنظام اللامركزية الإدارية. حيث يسمح هذا النظام للمجتمعات المحلية بإدارة عملية التنمية والتطوير لمناطقها بنفسها. كما أن اللامركزية الإدارية هي أحد العوامل المهمة التي تعمل على تفكيك الدكتاتورية, أو تساعد في المنع من تشكلها من خلال توسيع قاعدة ممارسة السلطة.

التحدي القائم هنا هو في إيجاد منظومة حكم محلي تستند لثقافة المجتمع وتنسجم مع تقاليده, في الوقت الذي تساهم في توزيع السلطات بما يحول دون إحتكار الدولة المركزية لكامل السلطات, ودون أن يؤدي ذلك إلى تفكك الدولة السورية وتحولها إلى كانتونات متناحرة ومتنافسة.

على صعيد آخر فسيتوجب على الحكومة السورية القادمة العمل مع نظرائها في دول الجوار على تحرير إتفاقيات وتفاهمات تقضي بتسهيل عبور الأفراد والأموال والبضائع, بما يخفف من آثار الحدود الرسمية المعتمدة ويسمح للتجمعات الدينية والعرقية الموزعة بين الدول أن تتمتع بالتواصل الإجتماعي والإقتصادي الطبيعي دون معوقات حقيقية, بما يساعد على تطوير وتنمية المناطق الحدودية بشكل سليم.

إن إستمرار سوريا كوحدة سياسية بحدودها المعروفة اليوم مرهون بقدرة النظام السياسي القادم والنخبة السياسية على تقديم حلول عملية تؤدي إلى تحقيق الشعور العام بالعدالة لدى كافة مكونات الدولة السورية من خلال معالجة مشكلاتها المستعصية والتي تحولت إلى أزمات خطيرة بفعل التراكم والتجاهل. ومرهون كذلك بقدرته على رفع الظلم الواقع على هذه المجتمعات بما يدفعها للخروج من دائرة الشعور بالغبن إلى دائرة التشاركية الإيجابية في بناء الوطن وصناعة المستقبل.

نُشر هذا المقال لأول مرة في أبريل 2014

المصدر: موقع غياث بلال