“حصة الرسم الحرّ والموسيقى كانت حصص فراغ” في المدارس السورية تحت نظام عائلة الأسد، فالعلاقة مع الإبداع -الذي يستوجب الحرية- لا بد أن تُبتَر قبل أن تتشكّل ويعي الناس أن في يدهم أدوات للكلام التي ستترجم إلى أفعال. يعرف ذلك الطغاة جيدًا، لذلك يخنقون مساحات الخلق والتغيير.

ومع انعتاق الكلام وتحرّره وكسر حواجز الخوف التي شلّت السوريين لعقود، فاض الإبداع على عدّة مستويات، دون رقيب، دون وزارة ثقافة، دون حاجة لموافقات أمنية على الحرف والرسمة والصورة. كمٌ هائل من الإنتاجات الإبداعية العفوية من كل الأماكن في سورية تحكي حكاية الثورة والحرب وتقف متماسكة أمام محاولات النظام تشويه وقتل قصة نضالٍ من أجل التغيير، لم تعرف سوريا لها مثيلًا في تاريخها المعاصر.

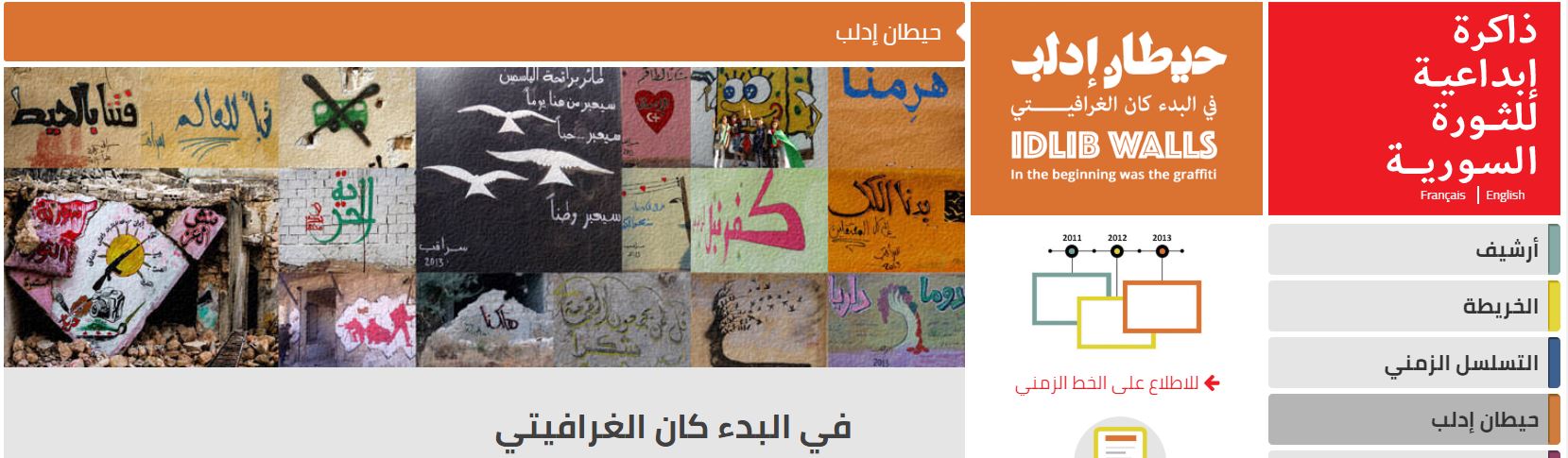

وانطلاقًا من هنا أنشئ مشروع ذاكرة إبداعية للثورة السورية، ببوابته الإلكترونية. مشروع يوثق مسيرة الانتفاضة السورية بكل مراحلها وتشعباتها وتحوّلاتها، ليكون مرجعًا ووثيقةً وذاكرة يستند إليها التاريخ، ومحاولة جادّة للوقوف في وجه الاستبداد السردي. تتجوّل في الموقع وتنبش في وجعك، تتجوّل بين أرجائه صوتًا وصورةً ولونًا، فهو يحوي تفصيلات متنوعة من الفيديوات والصور والغرافيتي والقصص المكتوبة وقوائم الشهداء ونقاط التظاهر. تفاصيل تثير في بالك سيلًا من الأسئلة والمشاعر..

ومن هنا يحاور “نون بوست” مؤسسة مشروع ذاكرة إبداعية، سنا يازجي، وهي مصممة جرافيك سورية من مواليد دمشق وخرّيجة كلية الفنون الجميلة. عاشت بين 1998 و2005 في باريس لتعود إلى دمشق وتؤسس أجندة “يوميات ثقافية” المعنية بالشأن الثقافي والفني منذ عام 2007 حتى 2012 في دمشق، حيث عاشت في واقع الاستبداد الثقافي قبل الثورة وشهدت لحظة الانعتاق وعملت من خلالها. الكثير من القصص تحكيها لنا في هذا الحوار…

ما قبل البداية.. عن الإبداع في ظل الاستبداد

كيف تصفين جو “الحرية” الثقافية في سوريا قبل الثورة؟

قبل الإجابة عن كل أسئلة المقابلة، أودّ التوضيح بأني في اللقاءات، الطويلة منها بشكل خاص، غالبًا ما أمزج بين الشخصي والعام، ويصعب عليّ الفصل بين الأمرين، وأرى شخصيًا اليوم أن دمج التجربة الشخصية بالسياق العام، في حالتنا السّورية، أصبح مهمًا وممتعًا وملحًّا، بما هو حاملٌ للتجارب الفردية الغنية وحامٍ لتعدديتها وخصوصيتها.

قبل الثورة كان الاقتراب المباشر من السياسة مستحيلاً، بمعنى أنه يشكّل خطرًا على الحياة. والاقتراب من المجالات الأخرى يكاد يكون مقفلًا، فتشكيل عفويّ للجنة نظافة في صف المدرسة كانت ممنوعة مثلًا…لأنه مشكوك بنوايا أصحابها…مهما كانوا صغارًا، وقس على ذلك. أما في الفن والثقافة، وإن كان يسمح للناس بالاقتراب منها مع ضوابط هائلة، فقد استخدمت في سنوات “الانفتاح ” وسيلة لتلميع صورة الحاكم وحاشيته، والترويج لأفكاره حول “انفتاح” محروس أمنيّاً.

أي مشروع ثقافي منفتح على الشأن العام وخارج مظلة الدولة أو عين الرقيب كان ممنوعًا، فعلى سبيل المثال، في الأجندة التي أطلقتها قبل الثورة “يوميات ثقافية” كان يحظر علينا نشر أي خبر حول معرض أو اي فعالية ثقافية أخرى دون أي يكون حاصلاً على موافقة أمنية بشكل مسبق. أذكر أن مدير أحد المعاهد الأجنبية قال لي إنه احتاج لما يقرب من 22 موافقة أمنية من أفرع مختلفة، كي يقيم معرضًا للفن التشكيلي في سوريا، في حين أنه في أوروبا يحتاج فقط لحجز صالة لتنظيم هكذا فعالية.

في هذا الجو من الإغلاق والخنق كنا وغيرنا نعمل.

كيف نشأتِ في المدارس السورية؟ وكيف نما الحس الإبداعي لديكِ؟

أذكر جيدًا كيف بدأت وغيري من الأقران نفقد الاهتمام بمواد الفن والموسيقى والرياضة تدريجياً ابتداء من عمر 14 سنة. زاد على ذلك الصعوبة التي واجهها أهالينا من الطبقة الوسطى في المجتمع السوري لأجل تسجيلنا في معاهد الفن والرياضة الخاصة. وعادت المعاناة عند حتى دخولي كلية الفنون الجميلة.

في المدرسة، الموسيقى والفنون كانت حصص “فراغ”… بمعنى أننا لم نكن نمارس تعلم المواد كما هو مقرّر لها. النزع الممنهج للاهتمام بهذه المواد، هي من أدوات التسلّط، هي إفراغ للمخيلة، والمخيلة عدوّة الاستبداد. شخصيًّا، تحوّلت كثافة المنع وانغلاق بوابات تفريغ الطاقة الحالمة بتغيير العالم؛ عليّ كمراهقة وشابة، إلى مواجهات مفتوحة ومستمرة مع الإدارة المدرسية والجامعية وحزب البعث، وصلت لدرجة التحقيق المدرسي والطرد الجامعي.

دخلت إلى كلية الفنون الجميلة، حيث الدخول يتطلب واسطة في معظم الأحيان، لكن نجاحي في المسابقة وعلاماتي في البكالوريا دعما دخولي إليها، في حين أن الفرصة انعدمت لكثيرين ممن يستحقونها بجدارة.. وأكثر مني حتى. مكتبة الكلية مثلًا كانت دائمًا مقفلة… وفي حال أردنا الدخول إليها لم يكن ذلك ممكنًا إلا بصحبة الدكتور المختص ليرينا الكتب بشكل مقتضب، ذلك أننا متّهمون مسبقًا بأننا مخرّبون.

مشروع يوميات ثقافية كان محاولة بارزة في توثيق الإبداع في ظل حكم بشار الأسد.. كيف كانت هذه التجربة؟ كيف اتسّع الهامش لهذا المشروع؟

كان ذلك قبل الثورة بـ5 سنوات.. يوميات ثقافية هو دليل ثقافي شهري كان يصدر في دمشق باللغتين العربية والإنجليزية، ويرصد كل النشاط الثقافي الفني في العاصمة السورية… ومن ثم اتسع لتغطية الفعاليات بالمحافظات الأخرى.. هذه التجربة لها معزّة كبيرة عندي على الصعيد الشخصي… أعتبر أنها نوّرتني من جديد، وأعادت لي نبع الانتفاض وألهمتني لمشروع ذاكرة إبداعية… ونمّت عنّدي حسّ الاهتمام بدور الفن والإبداع في المجتمع ودرجة تمثيله.

كي أستطيع إنجاز مشروع يوميات ثقافية كان الطريق شاقًا… خضت معركةً مع الوزارات وخاصة وزارة الإعلام السورية… التي هي في الواقع أفرع أمنية. كنت حينها حديثة العودة من فرنسا… حيث عشتُ حوالي الـ 8 سنوات وعدتُ إلى دمشق عام 2005، وصدرت “يوميات ثقافية” في 2007، سبقها 7 شهور من معركة “تكسير روس” مع المسؤولين وصغار الموظفين المنفّذين.

حضّرت دراسة المشروع حينها وطبعت العدد صفر لعرضه على الجهات المسؤولة، وعزمت الذهاب لوزارة الإعلام ولكن بعض الأصدقاء حذّروني من الذهاب وقالوا لي “هل نسيتي؟!” (بمعنى نسيتي وين نحنا؟)، قلت لهم لم أنسَ ولكن هذا مشروعي “وبدي جرّب” أن أعمل من أجله. استدركت وقتها أن الغياب عن سورية لسنوات غسل طبقة من الخوف المستوطن والمنع الذاتي وأعاد طزاجة المبادرة والتفكير.

طبعًا كنت متحمسة لكن أحسُّ بالحذر. في هذه السنوات، المخادعة، والتي كانت تسمى “سنوات الانفتاح”.. سمحت خلالها الدولة لبعض الناس بالعمل بالميادين التي تحددها هي. وقد جهزّني صديق، وله كل الشكر دائمًا على مساعدتي، لصدمة تلقي هذا السؤال من وزارة الاعلام بعد تقديم طلب النشر: “شو؟ راجعة من باريس؟ وكيف بدك تثبتيلنا وطنيتك؟”. طبعًا التغلب على هذا التوحش في الشخصي والعام كان من أصعب مراحل تحقيق المشروع.

بعد أخذ ورد وافقت وزارة الثقافة على المشروع. ومع رفضي طلب أن يفتتح وزير الثقافة كلمة التحرير، مقابل قبولي خسارة عقودهم الإعلانية السخيّة، دفعت أقل الاثمان بوضع شعار الوزارة على الغلاف مع جملة برعاية وزارة الثقافة.

مشروع ذاكرة إبداعية وإنقاذ الرواية

كيف بدأتِ العمل على مشروع توثيق “ذاكرة إبداعية” للثورة السورية؟

بدأت العمل على مشروع ذاكرة إبداعية في نهاية عام 2012. كنت قد خرجت وقتها إلى بيروت حالي كحال الكثير من السوريين الذين تركوا سوريا على أمل العودة بعد أيام أو شهور، ولكن مع مرور الوقت تيقنت أن العودة بعيدة أو ربما مستحيلة… بالطبع هذا الأمر ولّد لدي مشاعر الإحباط واليأس والذنب وتولدت عندي مشاكل نفسية جديّة … فقررت العمل.

ما الذي أحاط باللحظة التي اتخذتِ فيها أول خطوة من أجل هذا المشروع؟

كما ذكرت، فكرة اللاعودة أمرضتني، خاصةً أنني كنت في الأشهر الأولى من الثورة السورية فاعلة في المناطق المنتفضة… بمعنى أنني كنت في قلب الحدث، مع الناس المنتفضة… جزءًا منهم. لكن دائمًا كنت أحدث نفسي عن كل هذا الإبداع الذي أراه في الثورة …أين سيذهب؟ من سيوثّقه؟ من سيجمعه؟ طبعًا هذه الأفكار كانت تراودني ولم أكن بصدد فعل أي شيء وقتها! فعقلي في الثورة ومع الناس، وكنت أطمئن نفسي بأن أحدًا ما يعمل على ذلك.

حدثت نفسك بذلك لأنكِ خريجة فنون جميلة؟ لأن الكثير ممن خرجوا بالثورة لم يفكروا بذلك

كوني خريجة فنون وعملت في مجالات التصميم والتحرير سهّل عليّ كثيراً تخيل المشروع كما ذكرت سابقًا. وفي فترة وجودي ببيروت بدأت البحث على الإنترنت عن مشاريع سورية لتوثيق الابداع، وجدت العشرات من المبادرات المتنوعة والمهمة والفاعلة، وتأثرت بها حتماً، واهمٌ من يقول إنه أتى بفكرة نقيّة أو عملٍ نادر الوجود. ولكن لم أجد ما أردت بالضبط، فقمت بتخيّل “يوميات ثقافية” لتوثّق الثورة. وبدأ العمل.

غرقت بمئات آلاف المواد، وعرفت ان العمل بحاجة الى فريق، فكان من الضروري كتابة المشروع والبحث عن المهتمين لدعمه. في تلك الفترة كان وجود السوريين في بيروت مرحبًّا به كثيرًا، والأجواء الثورية كانت تصنع جوًا من الغليان، والفن التشكيلي بشكل خاص كان له صداه في الشارع اللبناني والبيروتي.

كما أن بيروت كانت مركزًا للجمعيات والمنظمات والهيئات التي لا تستطيع العمل داخل سوريا. وساعدتني أيضاً شبكة العلاقات التي بنيتها مسبقًا خلال مشروع “يوميات ثقافية” في إيجاد الداعمين المختلفين، والذين نذكرهم بشكل واضح في موقعنا.

كيف تغيّر شكل الموقع مع اتساع رؤية المشروع؟

تبعًا لتطور العمل وتقدمه… فمثلاً لم يكن العمل والشكل الفني كما هو عليه الآن، كان التصميم الفني في البداية هو الأهم وتُدْخلُ المعلومة على أساسه. لكن هذه التركيبة السابقة عجزت مع توسع العمل وكبره وكثرة المواد الموثقة وتنوع الأبواب عن استيعاب أدوات البحث بسهوله، فبدأنا بالعمل على شكل المنصة الحاليّ في 2017، وصار التصميم في خدمة الأرشيف.

التطوّر لا يتوقف… الأرشيف الموجود والمنجز والذي يغذى بصورة يوميّة، ولّد أفكارًا وإنتاجاً تبعه… وكله بالنهاية نابع من الغنى الإبداعي الذي اتسم به العمل أثناء الثورة والحرب وتعدد المواضيع والتعبير عنها. عمليًا، الأرشيف هو البنية التحتية لكل ما لحقه، فكل المشاريع الفرعية الآن وما سيتلوها انبثقت منه… وجرّبنا من خلالها تقديم قراءات متنوعة لهذا الارشيف، في خدمة المهتمين، الباحثين المختصين والمتصفحين العاديين على حد سواء.

هل تصح تسمية هذا المشروع بأنه متحف رقمي؟

وصفنا الموقع المعروف “سوريا حكاية مانحكت” بأننا “متحف صغير للحرية”، وصف مؤثر وجميل. طرح علينا السؤال في مناسبات عدة حول المتحف. تواصل معنا متحف بيكاسو في باريس من عدة سنوات، ونتعاون عن قرب مع متحف MUCEM المشهور في مدينة مارسيليا.

نحن نعرف عن مشروعنا بأنه ذاكرة وأرشيف. لكن الأرشيف يمكن أن يفتح على بوابات، منها المتحف ومنها المكتبة العامة ومنها المعارض…ونحن بالمناسبة نشارك منذ 2016 تحديدًا في مهرجانات مهمة، عن طريق معرض متنقل من صور وفيديوات تحمل أعمالاً إبداعية من مختلف الأصناف، وندخل عن طريقه في نقاش مفتوح مع الزائرين والمنظمين والمهتمين.

وأرشيفنا لا يدّعي الكمال، إنما يعترف بأنه ما زال بحاجة للكثير من العمل والاستكمال والتطوير.

ما أهمية رواية القصة في إنقاذ سردية الثورة؟ وما هي الدوافع ومن يشارك في بنائها؟

في الثورة السورية كان هناك حضور كبير لشعر محمود درويش، في الغرافيتي بشكل أساسي. وأذكر في أول مرة تحدثت بها عن المشروع علناً استحضرت هذه الجملة: “مَنْ يكتُبْ حكايته يَرِثْ أَرضَ الكلام، ويمْلُكِ المعنى تمامًا”. أنا شخصيّا أشعر عميقًا بذلك.

الإبداعات السورية على مختلف الأصعدة بنت السردية، وناسُ السردّية شهودٌ عليها، مالكوها وصانعيها، فكيف يمكن دحضها؟

نروي أيضاً وأكثر… لأننا متنبّهون إلى خطر سرديّة “المنتصر”، الذي يعمل الآن قبل أي وقت مضى على “احتلال” أرض الكلام وفرض الرواية.

سرديتنا تقف في وجه رواية الإرهاب التي فبركها وخدمها النظام وتلقفها الغرب مستعملاً إياها كأفضل صيغة تعتقه من مسؤولياته في حماية الإنسان السوري.

والسردية هي سرديات، والذاكرة هي ذواكر، وأشير هنا أننا قمنا حديثًا بنزغ لام التعريف عن اسم مشروعنا دعماً لحق تعدد الذواكر والسرديّات ودفعًا عنا لشبح استبداد الذاكرة الواحدة… ومحاولة منّا في التخفيف من عنف الأرشيف. وعنف الأرشيف يعني هنا باختصار، العنف المتولّد من فعل انتقاء مواد دون غيرها للأرشفة والتوثيق.

كيف ترين حضور موقع ذاكرة إبداعية بين السوريين والعالم؟

بالتأكيد يوجد صعوبة بقياس حضور وتأثير وانتشار مشاريع كمشروعنا بين السوريين أولاً، فخارج دوائر التواصل الاجتماعي وعالم المختصين والمهتمين، كم من السوريين في الداخل والخارج على تعدد هموم معاشهم اليومي يفكر بالذاكرة والأرشيف؟ المشروع لا يدخل في قائمة الاهتمام اليومي، فلا هو مشروع إخباريّ ولا هو كلام مباشر في السيّاسة. إنما يظهر مفعوله على المدى الطويل، في المستقبل الذي لا يمكن بناؤه دون رواية الحاضر وإضاءة الماضي.

وفي مقلب آخر، ساعدنا ابتعادنا الطبيعي عن دوائر الاهتمام اليومي المحموم على العمل بهدوء وأخذ الوقت اللازم والضروري، بعيدًا عن ازدحام وسائل التواصل الاجتماعي وضجيجها.

أما في العالم الخارجي، في أوروبا بشكل خاص، فيحقق المشروع صدى جيدًا…وحضوراً متينًا منذ سنوات.

التوثيق.. آلياته وتحدياته

كيف عملتم مع الفريق على التحقق؟

بخصوص الفريق… أذكر هنا أنه عمل على الموقع منذ تأسيسه أكثر من 25 شخصًا ولكن بالتعاقب… تبدّل الكثير منهم وتوقف البعض عن العمل بمرور الزمن، بسبب ظروف السوريين بشكل خاص. في البداية كنا نعمل مع سوريين في الداخل، الذين انتقلوا بدورهم إلى لبنان، ثم إلى تركيا… وبعدها إلى أوروبا وأميركا… وتغيرت الأولويات والمطالب والضرورات اليومية. عدا عن الصعوبة النفسيّة الكبيرة في العمل على التذكّر، في وقت يلجأ الإنسان، بشكل طبيعي، إلى النسيان، كآلية دفاعية تمكن صاحبها من الاستمرار بحياة عادية قدر الإمكان.

أما عن التحقق، ففي الوقت الذي تنتشر فيه كمية بيانات هائلة على الإنترنت، يستهلك العمل لدينا الكثير من الوقت والتدقيق. وقد يتنشر عمل ما مئات المرات ولعدة أيام قبل أن تراه لدينا، بسبب الوقت الذي يتطلبه التحقق من معلومات المادة وسياقها ومقاطعة عدة مصادر قبل توثيقها. وفي غياب آليات التواصل المباشر مع معظم أصحاب الأعمال، فإن الانتشار الكثيف والمشاركة العشوائية للمواد، يساهم بضياع معلوماتها الأصليّة مما يزيد في تعقيد التحقق. لذلك قبلنا من حيث المبدأ بالبطئ والغياب عن الحضور المحموم مقابل أن نضمن مصداقيتنا على المدى الطويل.

ما هي معايير اختيار ما تريدون أرشفته؟

المعيار الأول، مظلة المعايير دعنا نقول، هو العمل الذي يعبر عن قيم الثورة ومطلبها الأساسي في الدفاع عن حقوق الإنسان. والثورة التي نغطيها هي الثورة السلميّة في مناهضة الاستبداد بأشكاله، لذلك لا يشمل أرشيفنا تغطية العسكرة. في المعايير التفصيلية الأخرى تأتي ضرورة تغطية الأصناف المختلفة، 22 صنفاً، والتي نجمع المادة لها، كما تاتي ضرورة تعدّد وتنوّع وشمل جميع اسماء أصحاب الأعمال، أفرادًا ام جماعات. تعدّد الأماكن التي نغطيها وتعدد المواضيع، تعدد الأزمنة. كل ذلك من اجل مواكبة يومية لخط لا ينقطع من الأحداث، حتى تكون الصورة متسلسلة ومتصلة وتصل الرسالة بوضوح دون اجتزاء.

من المتوقع أن تكون حالتكم كحالة مؤسسات الثورة السورية من ناحية شح الدعم وقلة الموارد، ما خطتكم لضمان استدامة المشروع؟

الاهتمام مع مرور الأيام ضعف ويضعف لكل ما يتعلق بسوريا، هذا مؤكد. في حالتنا، رغم مشقة الحصول على الدعم، كان على الدوام معقولاً، متعدد الجهات، ولم ينقطع. ونملك من الأمل والمعطيات ما يدعونا للقول أنه سيستمر. تحويل المشروع إلى مؤسسة قد يغير من طبيعة وديمومة الدعم وهذا ما نحاول العمل عليه.

مستقبل المشروع

هل يمكن استخدام مشروع ذاكرة إبداعية كدليل قانوني للمحاسبة وتحقيق العدالة؟

لا، ليس بشكل مباشر بالتأكيد، هو ليس دليلًا جنائيًا ولكن قد يكون دليلًا داعمًا، موازيًا، وثيقة بديلة قد تستخدم للاستدلال على الحدث، وهي كذلك الآن، تقارير حقوقية ودارسات ومواد صحفية وتحقيقية تستخدم المادة البصرية لمرافقة شرح الأحداث. ويشار الى أن هذا الاهتمام بالمادة البصرية الإبداعية يأتي أيضًا على خلفية انسداد طاقة تحمل الصور والمقاطع المرعبة عن واقعنا. كثافة التعبير المجتمعي التي تعكس كثافة انخراط الأفراد والجماعات في النضال ستؤخذ حتمًا في عين الاعتبار على اصعدة عدة.

أين ترين مستقبلكم؟

الطموح كما قلت سابقًا هو أن يتحوّل المشروع لمؤسسة وأن تكون ذاكرة وذواكر، سردية وسرديات، زمن الثورة وما قبلها وما تلاها وما سيأتي… لصالح كل السوريين حتى أولئك الذين ينكرون الوقائع. هناك جيل لم يتفتّح إلا على الحرب، فكيف أفرض عليه سردية ما دون الأخذ بعين الاعتبار وعيه وواقعه؟ نضع في اهتمامنا سوريا والسوريين ككل. وهي مهمة مجهدة جدًا ودقيقة جدًا وتتطلب مسؤوليه عالية أرجو أن نكون أهلًا لها.

كما أنه من الضروري التجدّد في الطرح والأدوات، لا كي نعجب الآخر، لكن لنتطور. هناك شعرة بين أن تخضعك الأداة وبين أن تقبلها وتطوّعها لصالحك.

كلمة أخيرة…

مقتنعة بالمنهجية والثبات والوضوح والمعرفة سبيلًا للاستمرار والتطور والتّأثير. أخطأنا، بالمجمل، من ناحيتنا بكثير من الأحيان عندما أهملنا كل ذلك وتمسكنا بعفوية الأشياء وطزاجتها، وخضعنا أحيانًا لتبدل الأجندات. غابت الخطة والرؤية والجاهزية للرد على ما يتغير ويستجد من ظروف، شيطنّا العمل والتدخل في السياسة، في وقت كان مطلبنا هو مطلب سياسي بالدرجة الأولى، وفي وقت قتل النظام واعتقل وأخفى بشكل متعمد فنانين ومبدعين ناهضوه بفنهم وإبداعهم.

كان هناك نوع من الوقوف عند نصاعة أحقية وأخلاقيّة قضيتنا… مهملين أدوات سبر إهمال القرار الدولي لنا، ومهملين النظر إلى أننا إن حُكمنا بقبضة الحديد والنار كل هذه السنوات الطويلة فذلك لأن المستبد، الذي اكتفينا بكشف جريمته، لا زال شرعيًّا، ويعتبرنا أعداءه الحقيقيين، عمل ويعمل على تحطيمنا منهجيًا وبثبات وعلى كل المستويات… دون أن نبحث كيفية الاستمرار بمحاربته وهو الذي يلاحقنا ليل نهار مخترقًا كل ما نعمل لبنائه.

فإن نحن استمرينا في البقاء والعمل والوجود الصلب، والاعتقاد الراسخ بأهمية ومعنى كل ذلك، سيتناقض ذلك تلقائيًا وحتمًا مع وجوده أو لا أحد. والمعركة طويلة.