ترجمة وتحرير: نون بوست

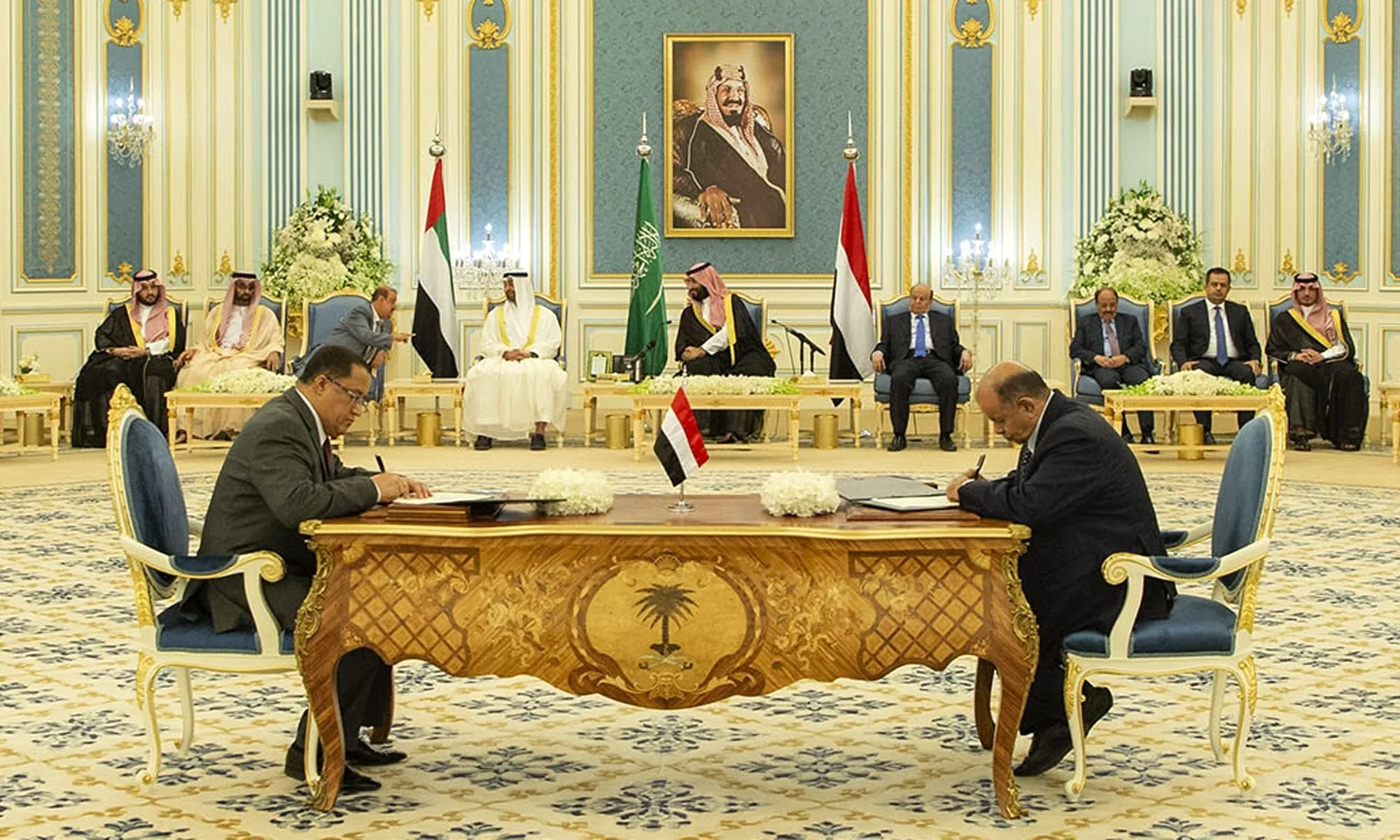

مع توقيع الاتفاق بين حكومة هادي المعترف بها دوليا، والميليشيات الانفصالية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في العاصمة الرياض، بدا أن واحدا من الصراعات الداخلية الدائرة في اليمن سيتم حله.

كان من المنتظر أن يفتح هذا التفاهم بين الموالين للحكومة من جهة، والانفصاليين من جهة أخرى، أبواب الأمل لنهاية الحرب في اليمن، إلا أنه في الواقع يحمل في ثناياه العديد من النقاط المثيرة للجدل. حيث أن هذا الاتفاق في الواقع يسمح للمملكة السعودية باحتلال موقع مهيمن في جنوب اليمن، كما أنه لا يؤثر بشكل مباشر على الصراع بين التحالف الذي تقوده المملكة والميليشيات الحوثية.

يمهد الاتفاق الطريق من أجل إنشاء حكومة مستقبلية، تندمج فيها القوى الموالية للحكومة وتلك الانفصالية. وسيقود هذه الحكومة الرئيس هادي، وستكون عدن عاصمتها المؤقتة. كما أنه من المفترض أن يتم اختيار الوزراء بناء على مشاورات بين الطرفين، تحت إشراف سعودي. وهكذا فإن الرياض ستحتفظ بدور محوري في هذه العملية، خاصة وأن هناك بنودا في الاتفاق تتعلق باختيار وزيري الداخلية والدفاع. وسيخضع هذين المنصبين لإملاءات مباشرة من الرياض، التي ستمتلك على سبيل المثال الصلاحيات للإشراف على عملية إخراج القوات العسكرية من عدن، وإعادة نشر الوحدات العسكرية.

بالنظر لهذه التفاصيل، فإنه من غير المفاجئ أن يعتبر اليمنيون أن هذا الاتفاق هو انتقال للسيادة الوطنية نحو أيادي السعوديين. حيث يبدو أن هذا الاتفاق يسمح للسعودية بالتمتع بموقع هيمنة داخل اليمن، وإعادة تكوين جبهة أكثر تماسكا ضد الحوثيين، وذلك بفضل الخروج التدريجي للقوات الإماراتية التي ستترك للسعودية دور الإشراف على المجلس الانتقالي الجنوبي.

التدخل السعودي في اليمن لم يلاق النجاح المأمول، بل تحول إلى تصرف معزول، مثّل ذروة المسار الذي اعتمدته المملكة منذ 2011

على الرغم من النبرات الانتصارية التي دائما ما يتحدث بها محمد بن سلمان، فإن هذا الاتفاق يمثل في الواقع أول انتصار حقيقي للرياض منذ بداية الحرب في اليمن. إذ أن ولي العهد أطلق في البداية حملة عسكرية طموحة، على أمل أن تكون فرصة لاستعراض قوة النظام الملكي السعودي والقدرة على الوقوف في وجه الخصم الإيراني. وإلى جانب الطموحات الإقليمية للمملكة، كان قرار الدخول في الحرب في اليمن بدافع الحاجة لتأمين الحدود الجنوبية، ورغبة محمد بن سلمان في استعراض مهاراته وشجاعته وقدرته على قيادة البلاد. وفي هذا السياق كان يفترض أن يكون الانتصار العسكري في حرب اليمن فرصة مثالية له لتقديم نفسه.

لكن التدخل السعودي في اليمن لم يلاق النجاح المأمول، بل تحول إلى تصرف معزول، مثّل ذروة المسار الذي اعتمدته المملكة منذ 2011، أي بعد اندلاع ثورات الربيع العربي، حيث وجدت العائلة المالكة السعودية نفسها أمام سلسلة من التحولات التي زادت من شعورها بالضعف والخطر. وأولى العوامل التي غذت هذا الشعور هو تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة، حيث أنها كانت في أزمة منذ تسعينات القرن الماضي بسبب الدور غير الواضح الذي لعبته الرياض في صعود الإرهاب، إضافة إلى رغبة الولايات المتحدة في تنويع مصادر تزويدها بالطاقة، لتكون أقل اعتمادا على النفط العربي.

نتيجة لذلك، فإنه في عهد إدارة أوباما أظهرت واشنطن استعدادا متزايدا لتجنب الانخراط في الشرق الأوسط، وإعادة توجيه استراتيجيتها نحو مناطق أخرى من العالم، وخاصة جنوب شرق آسيا. وقد تأكدت هذه المخاوف السعودية بعد امتناع الولايات المتحدة عن التدخل لحماية اثنين من حلفائها التاريخيين، وهما حسني مبارك في مصر وخليفة في البحرين، بالتوازي مع انفتاح أوباما على إيران.

عامل آخر كان حاسما في بلورة هذه السياسة الخارجية السعودية، هو تدهور علاقاتها مع إيران، إذ أن التنافس المحموم بين البلدين اتخذ منحى جديدا في العام 1979، عندما أدت ثورة الخميني إلى إعادة صياغة العلاقات بين البلدين، وأدت لتعميق الاختلافات الهيكلية بينهما على المستويات الديمغرافية والثقافية والعرقية والجيوسياسية. كما أن اتخاذ النظام الحاكم في إيران لصبغة دينية أدى لتسييس الهوية الطائفية لكل من البلدين، وجعل العداء الإيديولوجي أكبر من العداء الاقتصادي والسياسي.

مع حلول الألفية الجديدة، عززت طهران موقعها في المنطقة بفضل التراجع الأمريكي، كما أنها استغلت الربيع العربي في 2011 من أجل دخول العديد من ساحات الشرق الأوسط ومنافسة الرياض التي تعد قوة إقليمية.

السعوديين تمكنوا من تعزيز قيادتهم داخل العالم السني، وهو ما يؤكده تحسن علاقاتهم مع مصر وتونس والأردن والمغرب

أما العامل الثالث والأخير الذي أدى لتوجه المملكة نحو هذه السياسة، فهو ثورات الربيع العربي في 2011، إذ أن هذه التطورات خلقت حالة من انعدام الاستقرار في الشرق الأوسط، وأدت لتعدد سيناريوهات المواجهة بين الرياض وطهران. وقد بدا آل سعود مذعورين ليس فقط من الاحتجاجات الداخلية (التي وقعت بشكل خاص في المناطق الشرقية مثل الأحساء التي تعيش فيها أغلبية من السعوديين الشيعة وتوجد فيها أكبر حقول النفط)، بل أيضا الاضطرابات التي حدثت في الدول المجاورة لحدود المملكة، وخاصة منها تلك التي كانت في السابق تنتمي لدائرة نفوذ الرياض وتمثل أول خط دفاع لها. وليس من قبيل الصدفة أن أهم تدخلين خارجيين للسعودية حدثا في البحرين واليمن.

كل هذه التطورات والعوامل دفعت العائلة المالكة السعودية لرد الفعل، وذلك من خلال صياغة سياسة خارجية جديدة أكثر حزما واستعدادا للتدخل. وهذا يعد تحولا كبيرا في سياسة الرياض، التي اختارت استراتيجية جديدة في سياق تحدي الهيمنة الإقليمية، متخلية بذلك عن أسلوبها الحذر والمتحفظ الذي كانت تعتمده في الماضي.

من خلال تدخلها في البحرين في آذار/مارس 2011 من أجل حماية عائلة آل خليفة الحاكمة، تمكنت الرياض من تقديم نفسها لباقي الأنظمة الملكية السنية على أنها الضامن لاستمرار حكمهم والاستقرار في الشرق الأوسط. وهكذا فإن السعوديين تمكنوا من تعزيز قيادتهم داخل العالم السني، وهو ما يؤكده تحسن علاقاتهم مع مصر وتونس والأردن والمغرب. هذه المرحلة الإيجابية تبلورت بنجاح الرياض في تشكيل جبهة ضد الحوثيين في مارس/ آذار 2015، أطلقت عملية عسكرية في اليمن. وكما أشرنا سابقا، فإن هذه العملية المسماة عاصفة الحزم، كان الهدف منها هو إظهار تفوق المملكة وولي عهدها الشاب محمد بن سلمان، إلى جانب منع سقوط عاصمة أخرى في الشرق الأوسط تحت هيمنة إيران.

سرعان ما ظهرت العديد من الصعوبات الميدانية التي أدت لإبطاء خطوات السعودية في اليمن، وحولتها إلى مأزق غرقت فيه كل الوعود والتأكيدات السعودية السابقة. والآن بعد مرور خمس سنوات لا تزال الرياض غير قادرة على حل أي من المشاكل التي دفعتها للتدخل في اليمن. ومن بين هذه المعضلات هنالك مسألة تأمين الحدود، التي زادت حدتها بشكل واضح منذ بداية الحرب، وهو ما تؤكده الهجمات الحوثية المتكررة على المنشآت النفطية، منها تلك التي استهدفت مواقع تكرير النفط في بقيق وخريص، في 14 أيلول/ سبتمبر 2019.

الحملة في اليمن أثبتت أنها كانت مكلفة جدا من حيث الخسائر البشرية والموارد المالية، ولذلك فإنها منعت المملكة من التدخل في سيناريوهات أخرى لا تقل أهمية، حصلت فيها إيران على مكاسب هامة، منها العراق وسوريا.

كما أن هجوم التحالف الذي تقوده السعودية أدى لتهديد الأمن في مضيق باب المندب، الذي يمر عبره جزء كبير من النفط الخام السعودي، والذي تزايدت أهميته منذ أزمة مضيق هرمز بسبب تصاعد الخلاف بين واشنطن وطهران.

من أهم أوجه هذا الصراع هو أنه أثر على الموقع القيادي للسعودية في العالم العربي. إذ أن هذه الحرب التي طال أمدها كشفت عن وجود خلافات داخلية في التحالف الذي تقوده الرياض، التي خسرت الكثير من قدرتها على تجميع الدول حولها. وإضافة إلى أزمة العلاقات مع قطر، فإن السعودية عانت من تدهور علاقاتها مع المغرب، وواجهت خلافات متزايدة مع الإمارات كان صداها واضحا في اليمن، أين سعت كل من الدولتين خلف مصالح وأهداف متباينة، ودعمتا قوى متضادة، وهي القوى التي يسعى اتفاق الرياض لإعادة توحيدها تحت القيادة السعودية.

علاوة على ذلك، فإن الحملة في اليمن أثبتت أنها كانت مكلفة جدا من حيث الخسائر البشرية والموارد المالية، ولذلك فإنها منعت المملكة من التدخل في سيناريوهات أخرى لا تقل أهمية، حصلت فيها إيران على مكاسب هامة، منها العراق وسوريا. ومن الجوانب الأخرى المثيرة للقلق في حرب اليمن هي وحشية هذه المعارك التي أدت لتقويض صورة المملكة السعودية في الغرب، والمس بشكل خاص من صورة العائلة الحاكمة في العالم الإسلامي، وهما نقطتان تمسان أهم ركائز وأهداف الاستراتيجية السعودية.

هذه النتائج السيئة للتدخل في اليمن تأكدت في نهاية الصيف الماضي، مع اندلاع مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية وتلك الانفصالية في عدن، في إشارة نهائية إلى أن هذا الصراع بدأ يخرج عن سيطرة الرياض. ولكن رغم ذلك، وبفضل التزام دبلوماسي كبير، تمكن آل سعود قبل ثلاثة أشهر من إعادة رأب الصدع وتعزيز موقعهم في اليمن.

فرضية الحل السياسي للصراع في اليمن ليست إلا جزء من لعبة أكبر، تدور رحاها بين الرياض وطهران

لذلك يعتبر هذا الاتفاق دليلا على القدرات السعودية، ومحاولة منها لاستعادة مصداقيتها وسياستها الخارجية. ومن الممكن أن تستغل الرياض هذا الموقع الجديد في اليمن لإطلاق حملة جديدة ضد الحوثيين، إلا أن هذه الخطوة قد تكون لها نتائج وخيمة ليس فقط بالنسبة للشعب اليمني بل أيضا للمصالح السعودية نفسها، بما أن تجربة السنوات الماضية أثبتت مدى صعوبة الانتصار على ميليشيا أنصار الله الحوثية، المتمرسة في المناطق الجبلية في الشمال، والتي تسيطر على أهم المدن والمواقع الاستراتيجية مثل العاصمة صنعاء وميناء الحديدة.

إلا أن القيمة الحقيقية للاتفاق قد تكون تقوية الجبهة ضد الحوثيين في جنوب اليمن، ووضعها تحت المظلة السعودية. وبذلك ستكون الرياض قادرة على لعب دور محوري في أي مفاوضات مستقبلية، من أجل الحصول على النتائج التي عجزت سياسة القوة عن تحقيقها. وتجدر الإشارة إلى أن فرضية الحل السياسي للصراع في اليمن ليست إلا جزء من لعبة أكبر، تدور رحاها بين الرياض وطهران، والهدف النهائي منها هو افتكاك موقع القيادة في الشرق الأوسط.

وبالنظر لهذه الحسابات، فإن إيجاد أي اتفاق لتخفيف العداء السعودي الإيراني سيكون مقدمة لحل الصراع اليمني، وفي المقابل فإن تواصل توتر العلاقات بين البلدين، كما هو الحال اليوم، يعني على الأرجح أن نتيجة الاتفاق الموقع في الرياض هي تجميد الصراع اليمني وحفاظ كل من الحوثيين والحكومة اليمنية على مواقعهم الحالية، مع اندلاع مواجهات متفرقة من حين لآخر.

المصدر: مركز الدراسات الجيوسياسية والعلاقات الدولية الإيطالي