بدأ الجيش الروسي حملته للسيطرة على منطقة إدلب التي شكَّلها اتفاق سوتشي منذ مارس/آذار 2019، حيث شملت المنطقة المُتَّفق عليها (محافظة إدلب وأجزاء من ريف حماة الشمالي إضافة إلى ريفَي حلب الجنوبي والغربي وجزءًا من ريف حلب الشمالي مع أجزاء من ريف اللاذقية شمالها)، حيث انتهت المرحلة الأولى من العملية في أواخر أغسطس/آب عام 2019 مُسفِرَة عن احتلال مدينة خان شيخون جنوبي إدلب، وبعد توقف العمليات العسكرية المباشرة مدة شهرين لم يتوقف خلالهما دك المناطق المحررة، استكمل الجيش الروسي المرحلة الثانية من عملياته، وانضمت إليه المليشيات الإيرانية أيضًا، وتوسّعَت لتشمل أرياف حلب فضلًا عن إدلب، متسبِّبة في نزوح مئات ألوف السوريين عن منازلهم وأوطانهم مُجبَرين، حيث أعلن منسِّقو الاستجابة في سوريا نزوح أكثر من مليون سوري من منطقة إدلب حتى نهاية عام 2019.

ومع استمرار المرحلة الثانية بصورة أكثر وحشية ودموية من سابقتها خلال الشهر المنصرم والحاليّ، التي تمكن فيها الروس والإيرانيون من احتلال مناطق واسعة من ريف إدلب وأرياف حلب، استمر نزوح السوريين، حتى أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) منذ أسبوع في (12 من فبراير/شباط 2020) أن عدد النازحين منذ شهر ديسمبر/كانون الأول 2019 وحتى تاريخ الإعلان وصل إلى 800 ألف مدني، ليصبح العدد الكلي للنازحين في الشمال السوري منذ بدء الحملة في مارس/آذار 2019 أكثر من 1.7 مليون نازح!

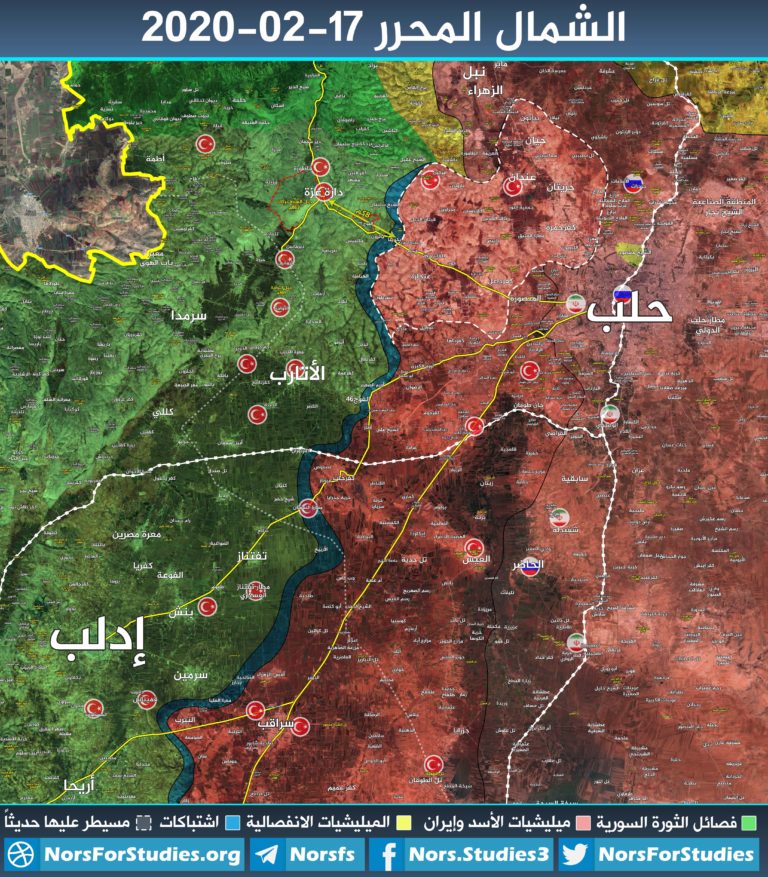

“خريطة توزع مناطق السيطرة في الشمال السوري بتاريخ 17 من فبراير/شباط 2020”

إلى أين؟

في بدايات الحملة كانت أرتال النازحين تتوجه بشكل أساسي إلى مدن وبلدات ريف إدلب القريبة من الحدود السورية التركية، أو إلى ريف حلب الغربي الذي لم يشهد آنذاك التصعيد نفسه جنوبي إدلب، لكن مع توسع الحملة في مرحلتها الثانية، بات للنازحين وجهتان أساسيتان:

الأولى إلى مخيمات الشريط الحدودي في أقصى شمال إدلب، التي يُطلَق على أكثرها اليوم تجاوزًا اسم “مخيم”، مع اقتصارها على قطعة أرض يجلس فيها النازحون تحت خيمة أُقيمَت كيفما اتفق، يتشكل كثير منها من “شادر” تسنُده شجرة زيتون، لا يقِي مَن تؤويهم بردًا ولا رياحًا ولا مياه، لكنها تقتطِع جزءًا من الفراغ يضمّهم ويحجبهم عن عيون الآخرين، كما تحتجب مأساتهم عن العالم غير المبالي بأسره!

بينما تحرك العدد الأكبر باتجاه ريفي حلب الشمالي والشرقي، في منطقة العمليتين العسكريتين (درع الفرات وغصن الزيتون)، باتجاه مناطق عفرين وإعزاز والباب ومارع وجرابلس، التي تمكّنَت فيها عددٌ من الفرق والمبادرات المحلية من إنشاء مراكز إيواء مجهَّزة بالأساسيات في كل مكان أُوقِفَ للنازحين، في المساجد والمعسكرات والمدارس والمقرات الحكومية، وحتى المنازل المدمرة جزئيًا جراء عمليات عسكرية سابقة أو الأبنية التي تقتصر على أعمدتها مع الأسقف غير المقطّعة، التي أُعِيد تأهيلها لإيواء العوائل التي غصّت بهم شوارع المنطقة وساحاتها، بينما تمكن عدد قليل من النازحين من استئجار منازل بأسعار جنونية وصل إيجار بعضها إلى 400 دولار شهريًا، مع اشتراط بعض مُلّاك المنازل دفع إيجار 6 شهور مقدمًا!

فيما تفترش ألوف العوائل الأراضي الزراعية منتظرة خيمة أو مركز إيواء يستقبلهم، وسط استمرار تدفق الأهالي إلى المنطقة عبر الطريق الوحيد إليها من “دارة عزة” باتجاه “عفرين”، حيث تستغرق رحلة النزوح عبر هذا الطريق يومًا ونصف اليوم، بسبب العدد الكبير من الآليات التي تتحرك عليه باتجاه واحد، من ريف حلب الغربي إلى ريف حلب الشمالي، أو “من الموت العاجل إلى موت آخر أشدّ إيلامًا لكنه بطيء” كما يصف بعض النازحين العالقين فيه!

من موت إلى آخر

شاءت الأقدار أن تترافق أكبر موجة نزوح في سوريا منذ انطلاق الثورة قبل عقد من الزمان تقريبًا، مع منخفض جوي وصلَت فيه درجات الحرارة إلى 10 تحت الصفر!

ورغم أن العواصف الثلجية التي تتكرر مطلع كل عام منذ سنين، أمر اعتاده قاطنو المخيمات، فإن تزامنها هذه المرة مع حملة النزوح الواسعة، وعدم وجود مخيمات “نظامية” مُنشَأة مسبقًا، ومُجَهّزة نوعًا ما لاستقبال الناس، ضاعف من آثارها على النازحين الذين لا يجد أكثرهم حتى خيمة تُؤويهم، مع غياب شبه تام لوسائل التدفئة، بل حتى أغصان الأشجار التي اعتاد النازحون إشعالها للتدفئة، باتت النيران عاجزة عن التهامها مع تجمّدها.

وباتت المشافي القليلة العاملة في الشمال تستقبل عشرات الحالات التي تجمّدَت فيها الدماء في عروق الأطفال والمسنين، دون أن تفلح جهود المسعفين في إنقاذ بعضهم، وفُجِعَ السوريون – الذين لم يعتادوا بعدُ على ما يبدو مشاهد موت الأطفال – بصورة الطفلة شاخصة البصر التي لفظَت أنفاسها بين ذراعي والدها، بعد أن حملها مشيًا مدة ساعتين من إحدى نقاط تجمّع النازحين فيما يشبه المخيم إلى أقرب مشفى في مدينة عفرين محاولًا إنقاذها، دون أن يدرك موتها إلا وهو يضعها على طاولة الإسعاف جثة هامدة!

شبح كارثة أكبر

رغم الأعداد المخيفة للنازحين من إدلب وريف حلب حاليًّا، فإن هذا العدد مُرجَّح ليتضاعف إذا تحرك الجيش الروسي باتجاه مدينة إدلب والبلدات في محيطها، التي تشير تقديراتٌ محلية إلى ضمِّها حاليًّا نحو مليون ونصف مدني، يعيشون حالة انتظار ربما لا تقلّ قسوة عن النزوح نفسه.

حيث يترقّب هؤلاء نتائج المباحثات التركية الروسية، مستبشِرين بالكم الهائل من الأرتال العسكرية التركية التي تدخل المنطقة تباعًا منذ مطلع العام الحاليّ، ومعوِّلين على نجاح مساعي “آخر حلفاء الشعب السوري” في إيقاف الحملة الروسية الهمجية.

لكنّ ضربَ روسيا بالتحذيرات التركية عرض الحائط، واستمرارها في اجتياح المناطق المحررة، التي كان آخرها محيط مدينة حلب في ريفي حلب الشمالي والغربي، محاصِرة نقطة مراقبة تركية جديدة كانت الأخيرة قد أنشأَتها في مناورة إستراتيجية لمنع التقدم الروسي، إضافة إلى توسُّع القصف ليصل إلى أطراف مدينة إدلب في المنطقة الصناعية، ومناطق أخرى في محيطها وفي ريف حلب الغربي التي لم تشملها بعدُ سياسة الأرض المحروقة الروسية، لا يعزز تلك الآمال، بل يهدد بكارثة إنسانية أكبر بكثير من الحاليّة.

يخرجونه من تحت الأنقاض بعد تدمير جيش الاحتلال الروسي منزله فوق رأسه وهو يصرخ:

“خليني أموت.. ول خليني أموت ما عاد بدي هالعيشة..”

اللهم ضاقت واستيأسنا.. وبك الرجاء#سوريا #حلب #كفرعمة pic.twitter.com/9EqOhaIpTb

— ward furati (@wardfurati88) February 16, 2020

أحد ضحايا القصف الروسي على بلدة كفر عِمّة في ريف حلب الغربي

لكن ما الذي يملكه غريق إلا التعلُّق بأيّ شيء يمكن أن ينقذه وإن كان “قشة” لا تكاد تقوى على حمل نفسها؟!

وعليه يقضي أهالي منطقة إدلب المتبقية تحت سيطرة الثوار أيامهم متابعين أخبار سقوط المناطق والمجازر التي تأكل السوريين، ومنتظرين نهاية شهر فبراير/شباط الذي أعلنته الرئاسة التركية موعدًا لانتهاء المهلة الممنوحة لنظام الأسد وروسيا للانسحاب إلى حدود اتفاق “سوتشي” الذي رسم شكل المنطقة في سبتمبر/أيلول 2018، أو على الأقل لإيقاف الاجتياح الروسي.

شأنهم في ذلك شأن كل النازحين الذين لم يغادر معظمهم أرضه ومنزله رغم كل ما حصل، مُمَنِّين النفس بمعجزة تحدث فلا تجبرهم على مفارقة أرضهم التي يحبون، التي فضلوا البقاء فيها تحت الغارات الجوية والبراميل المتفجرة وحتى الضربات الكيماوية على مدار سنين، ولم يغادروها إلا والأرض تُسحَق حولهم في حال يستحيل معها بقاء حجر أو شجر فضلًا عن البشر.