لسائل أن يسأل: كيف يمكن تطبيق التحليل السياسي العقلاني على ما هو غير عقلاني بطبيعته؟ ما هو نوع النظرية السياسية التي يتعين على المرء أن يلجأ إليها للتشاور وصياغة واختبار الفرضيات حين تكون المعلومات المتاحة شديدة القسوة وتتسم بالسادية وتحمل تناقضات مزعجة؟

تعدّ رؤية جثة محمد الناعم معلقة على شفرات جرافة عسكرية إسرائيلية بالقرب من السياج الحدودي الذي يفصل بين “إسرائيل” وغزة المحاصرة، مشهدا يدمي القلوب ويترك اللسان عاجزًا عن الكلام. ولا يوجد شيء في مجال العلوم السياسية يمكن أن يجد تفسيرًا منطقيًا لهذا المشهد المبكي. لنفكر في الأمر، يعتبر قتل شاب فلسطيني وجر جثته الهامدة باستخدام شفرات جرافة، وحرمان أسرته من شرف دفن ابنهم أو ابنتهم العزيزة أمرًا تتميز به “إسرائيل”، ناهيك عن كونه فعل يتجلى يوميًا بطرق عديدة في فلسطين المحتلة.

غالبًا ما نتحدث عن حقوق الإنسان الفلسطينية، وبالتالي عن انتهاك “إسرائيل” لهذه الحقوق والعدالة والسلام، وكثيرًا ما ندعي أن أحدهما يمثل شرطًا أساسيًا للآخر، لكن ماذا عن التسبب بالذل والمهانة دون سبب؟ ماذا عن الإذلال المتعمد الذي تتعرض إليه النساء والرجال الفلسطينيين المجبرين يوميًا على اجتياز العديد من العقبات التي يفرضها الجيش الإسرائيلي عليهم، ليس فقط للبقاء على قيد الحياة، وإنما أيضًا للحفاظ على أكبر قدر ممكن من كرامتهم في ظل ظروف تكاد تكون خارج نطاق سيطرتهم.

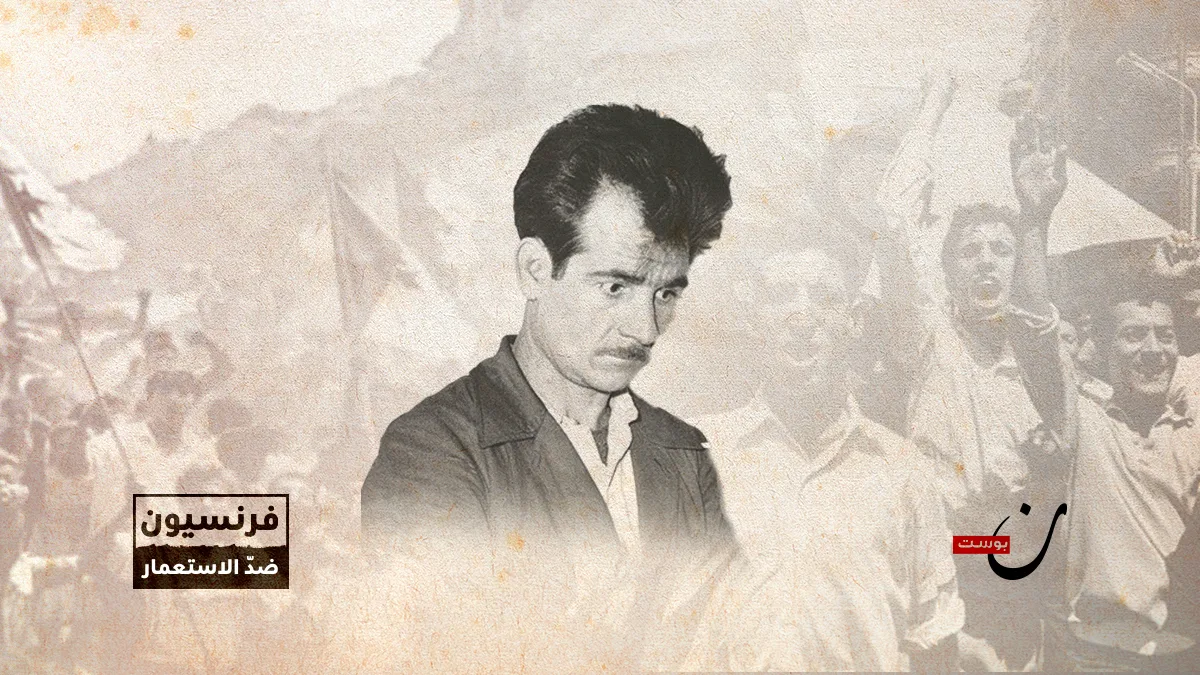

في الواقع، لم يتجاوز محمد الناعم السابعة والعشرين من عمره حين تعرض للقتل على أيدي القوات الإسرائيلية، وكان الناعم يبلغ من العمر 13 سنة حينما فرضت “إسرائيل” على غزة المصغرة بمساحة تبلغ حوالي 365 كيلومترًا مربعًا، حصارًا مدمرًا. في الحقيقة، من المحتمل أن يكون الخطاب السياسي الذي يعتمده هذا الشاب الفلسطيني محملا بالعديد من المصطلحات التي لا ينبغي أن يتعرض لها أي طفل في أي مكان في العالم. ولا بد أنه كان على اطلاع بمفهوم الاستشهاد بينما كان يشاهد أقاربه وأصدقاؤه والجيران المقربين منه وأقرانه وحتى الأطفال الأصغر سنًا يُقتلون على أيدي الجيش الإسرائيلي بسبب إصرارهم على عيش حياة كريمة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأمنية ذاتها التي حُرم منها محمد الناعم.

في المقابل، ردّ الجيش الإسرائيلي، الذي أُجبر على تقبل صحة الأدلة التي تشير إلى أن الجرافة “رفعت” جثة الشاب الفلسطيني، مستخدمًا الإجابات المألوفة المتمثلة في أن الناعم وأقرانه كانوا ينتمون إلى “منظمة إرهابية”، وكانوا بصدد زرع متفجرات بالقرب من السياج الحدودي، ومن المؤسف أن العديد منهم على استعداد للجوء إلى هذا النوع من الدعاية، وإلقاء اللوم على الفلسطينيين عن كل ما يحدث.

لنفترض للحظة أن رواية الجيش الإسرائيلي، صحيحة. هل ينبغي أن نتفاجأ من أن الرجل الذي نشأ تحت الحصار، الذي شهد منذ نعومة أظافره أكثر الحروب الإسرائيلية فظاعة وظلمًا، سيكبر ليصبح مقاتلاً يدافع عما تبقى من كرامته وكرامة عائلته؟ لماذا كان رد الفلسطينيين صادمًا للغاية بالنسبة إليهم؟ لماذا لا تُطبق القواعد التي تخضع إليها جميع حركات التحرير الوطنية في جميع أنحاء العالم وعلى مر التاريخ، على الفلسطينيين؟

لماذا ينبغي على الفلسطينيين أن يتعرضوا للعقاب والإذلال الدائم والحصار وأن يكونوا ضحايا كما لو كانوا بشرًا من درجة ثانية غير قادرين على ممارسة الغرائز الإنسانية الأساسية المتعلقة بالدفاع عن النفس والتضحية وغريزة الحفاظ على النفس؟ ولا بد أن محمد الناعم انضم إلى مسيرة العودة الكبرى في مرحلة ما، حيث كانت تعتبر في ذروتها بمثابة أكبر تعبئة جماعية سلمية في أي مكان في العالم.

يُعتبر إذلال الفلسطينيين جزءا لا يتجزأ من سيناريو تاريخي إسرائيلي أدى إلى تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم

شارك عشرات الآلاف من سكان غزة المحاصرين في هذا المشهد الملهم منذ 30 آذار/مارس سنة 2018، حيث كانوا يتجمعون كل أسبوع لمواجهة القناصة الإسرائيليين دون أسلحة ولا يملكون سوى صدورهم العارية وهتافاتهم المدوية. ومع ذلك، قُتل أكثر من 300 متظاهر خلال السنة الأولى من هذه الاحتجاجات.

ومن بين الآلاف من الأشخاص الذين أصيبوا، فقد المئات منهم أطرافهم، وأصبحوا معاقين جسديا مدى الحياة، وفي الوقت الذي يستمر فيه سكان غزة في مقاومة الآثار المروعة للحصار الإسرائيلي، لا يمكن للمرء إلا أن يتصور نوع الرعاية الطبية غير الكافية التي تلقاها هؤلاء الرجال والنساء والأطفال الجرحى.

في الحقيقة، يمثل نعيم غزة، إذ يُعتبر انعكاسًا لكل رجل وامرأة وطفل فلسطيني في ذلك المكان المأساوي. إنه كل رجل وامرأة وطفل فلسطيني يقف عند نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية، على أمل أن يُمنح حق الوصول إلى وظائفهم أو مدارسهم أو مستشفياتهم أو منازلهم، ويجسّد نعيم كل سجين محتجز بشكل غير قانوني في السجون الإسرائيلية، يتعرض للتعذيب والإهانة كعقوبة للمطالبة بالحقوق الأساسية لشعبه.

وتجدر الإشارة إلى أن الجرافة الإسرائيلية التي رفعت نعيم كما لو كان أضحية، أمام عدسات كاميرات التلفزيون في وضح النهار، ساهمت في تمرير رسالة إلى بقية العالم. وهذا هو حالنا، فـ “إسرائيل” هي الجرافة، وهؤلاء هم الإسرائيليون، حيث تعكس صورة نعيم وضع الفلسطينيون، بكل ما أوتوا من ضعف، وهزيمة، وليس هناك ما يمكن القيام به حيال هذا الوضع.

كالمعتاد، زعمت واشنطن وحلفاؤها الغربيين فضلا عن بعض العرب أن “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها” كرد على هذا الموقف. ويعني ذلك أن لـ “إسرائيل” الحق في اضطهاد ومحاصرة الفلسطينيين، لزعزعة استقرارهم أو التمتع بحياة طبيعية وحرمانهم من الطعام والأدوية ومنع وصولهم إلى كل المنافذ، قصد احتجازهم إلى الأبد. كما يحق لـ “إسرائيل” أن تقتل أي شخص يجرؤ على تحدي هذا النموذج اللاإنساني، بحيث يمكنها أن تكرر قواعد اللعبة مرارًا وتكرارًا لدرجة أن يصل بها الأمر إلى تعليق الجثة من شفرات الجرافة.

في سياق متصل، لا يمكن للعلوم السياسية أن تساعدنا كثيرا، لكن من شأن التاريخ أن يفعل ذلك. فضلا عن ذلك، يُعتبر إذلال الفلسطينيين جزءا لا يتجزأ من سيناريو تاريخي إسرائيلي أدى إلى تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم إلى درجة أنه خلال حرب الإبادة الجماعية في سنة 2014، تجمع الإسرائيليون لمشاهدة الهجوم في غزة، وهم يرقصون ويهتفون فرحًا في كل مرة تتساقط فيها القنابل الفسفورية على الفلسطينيين البائسين.

يستطيع أي شخص أن يلاحظ الأكاذيب والدعاية التي تقرها إسرائيل، فهي لا تسعى إلى تحقيق السلام مع الفلسطينيين

في المقابل، لا يعد هذا الأمر مفاجئا. فتجريد الصهاينة الإسرائيليين من إنسانية الفلسطينيين هو السيناريو الأكثر اتساقًا الذي يجمعهم، حتى عندما يزعمون أنهم يمثلون اليمين السياسي أو اليسار أو الوسط. في الواقع، يُصور الفلسطينيون على أنهم “الوحوش” و”الصراصير” الذين يجب محوهم وتطهيرهم عرقيا دونما أن يكون لذلك عقاب، وذلك كل طبقات المجتمع الإسرائيلي والسياسة وحتى المناهج الدراسية.

في الواقع، يمثل اغتيال نعيم الرهيب جوهر الصهيونية، وهي أيديولوجية سياسية صُممت على غرار الفاشية الأوروبية. وعلى الرغم من ادعاءاتها المتعلقة بالتطور والتنوير، ظلت الفلسفة السياسية الأكثر تخلفًا في العالم مستمرة، لأنها تستند إلى التمييز والعنف ضد أولئك الذين ينتمون إلى الدين “الخطأ”، والعرق “الخطأ”، واللون “الخطأ”.

على الرغم من ذلك، لن يمنع موت نعيم من استمرار المقاومة في غزة. وعوضًا عن ذلك، من شأنه أن يزيد من حدة وحشية “إسرائيل” كمحتل عسكري بلا ضمير في أذهان الفلسطينيين والعرب والمسلمين. وعمومًا، يستطيع أي شخص أن يلاحظ الأكاذيب والدعاية التي تقرها “إسرائيل”، فهي لا تسعى إلى تحقيق السلام مع الفلسطينيين، نظرا لأن المسالمين بالفعل لا يحاصرون الناس، ولا يقتلون الأطفال الأبرياء، ولا يدمرون حياة الناس ويجردونهم من كرامتهم. والأهم من ذلك، لا يعلق لأن المسالمون جثث الشباب من شفرات الجرافات العسكرية.