قد يرى البعض أن العنوان يحمل شيئًا من المبالغة، إذ كيف يمكن لفيروس أو مرض أن يفعل ما عجزت عنه سنوات من الثورة والقتال في منطقتنا الساخنة دومًا؟ وكيف يمكن تغيير الخريطة السياسية في ظل توافق دولي على إبقاء الأمور تحت الحكم الديكتاتوري في الشرق الأوسط؟

يجب التذكير أولًا أن المرض لم يتحول إلى وباء حتى الآن، لكن الوضع رغم ذلك بالغ الخطورة، يقول دكتور بروس آيلووورد رئيس بعثة منظمة الصحة عالمية إلى الصين: “على العالم أن يكون مستعدًا للتعامل مع الفيروس على مستوى أوسع، ويجب أن يحصل ذلك بسرعة، لسنا مستعدين كما يجب أن نكون، لا من الناحية النفسية ولا المادية”، كما تقول منظمة الصحة العالمية في بيان لها، إن معدل الإصابات اليومي بالفيروس حول العالم تخطى المعدل في الصين.

في الشرق الأوسط، لا يزال انتشار فيروس كورونا في بدايته، لكن هناك مؤشرات حقيقة باحتمالية تحوله إلى وباء – لا قدّر الله -، فمع ضعف البنى التحتية والمؤسسات الصحية، كشف تقرير دولي لمؤشر أمن الصحة العالمي (GHS) أن دول المنطقة تقبع ضمن الدول الأقل استعدادًا لمواجهة انتشار كورونا ومنع انتشاره، ويضم التقرير مؤشرًا من 100 نقطة صاغه 21 خبيرًا بالاعتماد على عدة عوامل صحية وتقنية، حيث لم تتجاوز أي دولة عربية نصف المؤشر، فأفضل الدول العربية وهي السعودية حلت في المرتبة الـ47 عالميًا بينما حلت الإمارات في المرتبة الـ56 والمغرب الـ68، أما لبنان وسلطنة عمان ففي المرتبة الـ73، الأردن 80، قطر 82، مصر 87، العراق 167، الجزائر 173، سوريا 188!

هناك عوامل أخرى قد تؤدي إلى تفشي كورونا في الشرق الأوسط، منها:

– طبيعة الفيروس نفسه، إذ تعجز حتى الدول المتقدمة عن إيجاد علاج له ويستمر في الانتشار داخل أحد أكثر الدول تقدمًا وهي الصين، وفترة حضانته تجعل انتشاره أسهل.

– سياسيات بعض الدول في التأخر عن إعلان الإصابات وعدم شفافيتها كما هو الحال في إيران.

– الإجراءات المترهلة في دول أخرى، فالعراق على سبيل المثال، استمر بتسيير الرحلات من وإلى إيران حتى بعد تفشي الفيروس في إيران ووصوله إلى العراق على يد مسافرين قادمين من هناك!

هنا يبرز السؤال: ما الآثار السياسية المترتبة على انتشاره ضمن نطاق واسع في العالم العربي؟

الموت الأسود.. بوبة لحياة جديدة!

شهدت البشرية في السابق وباءً يفوق في قوته كورونا – على الأقل في مستواه الحاليّ -، يُعتبر ذلك المرض حدثًا فاصلًا في تاريخ البشرية عامة والقارة الأوروبية بشكل خاص، بل ويمكن القول إنه أحد الأسباب التي غيرت وجه العالم المسيحي، إنه الطاعون أو “الموت الأسود”.

كانت أوروبا في القرن الرابع عشر تعيش وضعًا مشابهًا في بعض أوجهه لما يعيشه الشرق الأوسط من ناحية وجود سلطة شمولية وهي الكنيسة، لم تكن هناك دول كبيرة بالمعنى الذي نعرفه الآن وإنما برزت دويلات صغيرة متمركزة حول المدن وهو ما يُعرف بدول المدن “city states”، ومع دخول العام 1300، كان سكان أوروبا ينعمون بقدر من الاستقرار والانتعاش الاقتصادي، ما أدى بالطبع إلى زيادة سكانية، كان النظام السياسي يُخضع شؤون الدولة للكنائس التي ترتبط بالبابا في روما، ونتيجة لذلك سيطرت على كثير من شؤون الحياة العامة بدءًا من تعيين الملوك وانتهاءً بقرارات الحرب والسلم (وقعت الحروب الصليبية في تلك الفترة)، مرورًا بكل الشؤون الفردية التي كانت تتصدى لها الكنيسة كسلطة دينية تمارس السياسية باعتبار أن البابوات مختارون من الرب.

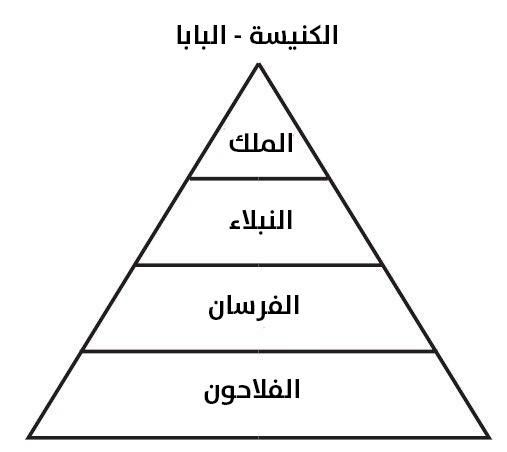

فيما يلي الكنسية، حكم نظام إقطاعي يتألف من عدة طبقات: الملوك، يليهم النبلاء، ثم الفرسان ثم التجار وملاك الأرضي يليهم طبقة عامة الشعب أو الفلاحون العاملون في زراعة الأراضي، وكان هؤلاء الأكثر ضعفًا كونهم من دافعي الضرائب.

-النظام الإقطاعي في القرن الرابع عشر-

حين ضرب الطاعون البلدان الأوروبية عام 1347 واستمر حتى عام 1351، لجأ الناس إلى الكنيسة – كما يفعلون عادة – طالبين تفسيرًا لما يجري ومطالبين بحمايتهم باعتبارها السلطة التشريعية والتنفيذية، لكن الكنيسة استجابت لهذه التساؤلات بأن أغلق الكهنة أبوابها منعًا للعدوى! واكتفوا بتوجيه اللوم للشعب قائلين إن الوباء عقاب جماعي من الرب نظير ذنوبهم وخطاياهم – وليس بسبب سلطة طبقية غير عادلة بالطبع -!، وبينما كان ذلك يحصل حصد الطاعون ثلث القارة، وتشير التقديرات الأكاديمية أنه قضى على ثلثيها!

لاحقًا، حين ساءت الأمور وبدأت الكنيسة تفقد السيطرة على الوضع، قرر الباباوات التصرف، فوزعوا مساعدات على الفقراء وأعادوا تنظيم الحياة الاجتماعية ومنعوا التجمعات في محاولة لإثبات وجودهم في الصورة، وتطلبت هذه الإجراءات بالطبع مزيدًا من الإنفاق، ومع قلة الواردات قررت الكنيسة بيع سندات في الجنة لتمويل مشاريعها، ورغم كل مجهوداتها، كانت الصورة أفدح من أن يتم تجميلها حين وجد الناس أنفسهم بلا غطاء أمام الموت، بينما كانت السلطات التي يُفترض أن تحميهم إما منشغلة بحماية نفسها أو بناء صورة من الوهم لدورها.

في نفس الوقت، فرض النظام الاقطاعي إجراءات مشددة تمنع الفلاحين من ترك أراضيهم، وبسبب عدم وجود اليد العاملة نتيجة الوفيات، اضطر ملاك الأراضي لرفع أجور المزارعين 5 أضعاف، وبقي الحال كذلك حتى انحسار الوباء تمامًا عام 1351، الذي غير أوروبا مرة واحدة.. وإلى الأبد.

بين كورونا والطاعون.. البشر هم البشر

يجمع الباحثون أن الموت الأسود شكل نقطة التحول في تاريخ أوروبا بل والتاريخ الإنساني، لما أحدثه من تأثيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية عميقة في القارة الأوروبية لم يعد معها الحال بعدها مثلما كان قبلها، ولعل أبرزها انحسار دور الكنيسة ورفع يدها عن الحياة العامة، ما أدى لبدء عصر النهضة، وهو حركة فكرية تدعو إلى العلم التجريبي والبحث العلمي في كل المجالات بدل تفسيرات الكنيسة.

مع عصر النهضة كان لا بد أن يلحق بذلك مطالب بحرية التعبير وحقوق الإنسان، ومع الأجواء المشحونة ضد السلطة عقب الطاعون، بدا واضحًا أن أي شرارة ستكون أكثر من كافية لإشعال الأجواء، وهو ما حصل بالفعل في ثورة الفلاحين الناجين من الطاعون عام 1358 وثورة الفلاحين في بريطانيا عام 1381، ورغم أنها أخمدت بعد بحر من الدم على يد الملكية التي ظهرت كسلطة بعد الوباء، فإن حركات الفكر والتحرر استمرت بالتمدد في أوروبا طولًا وعرضًا على مدى قرون حتى أثمرت في النهاية إلى نشر الفكر المدني الدستوري الذي أدى لاحقًا إلى تفجير الثورة الفرنسية التي كانت أحد أسباب تغيير وجه أوروبا إلى الشكل الذي نعرفه اليوم – بعد حربين عالميتين طاحنتين طبعًا -.

إن التغيير الاجتماعي والسياسي الذي طرأ على الشعوب الأوروبية لم ينتج عن عدد الوفيات الكبير فقط، إنما نتج عن تفكك العلاقة بين الحاكم والشعب، وجاء كرد فعل طبيعي على أداء السلطات التي ما انفكت تتدخل في كل صغيرة وكبيرة بحياة الناس قبلها، لكنها تركت الناس وحدهم يواجهون الموت، فكان من الطبيعي سقوط كل السلطات الحاكمة حتى لو كانت تحكم باسم الدين، وتلك حالة إنسانية تشترك بها جميع الشعوب في كل الأزمنة مهما كانت قبضة الحكومات محكمة وإجراءتها قاسية، وهو ما حصل في الصين بعصرنا الحاضر، فرغم أن عدد الوفيات متدنٍ قياسًا بمصابي كورونا، أدى الغضب الشعبي والاضطراب السياسي في مقطعة خوبي ومركزها ووهان بالسلطات لاستبدال سكريتير الحزب الشيوعي في المقاطعة، جيانغ جاوليانغ، لعدم قدرته على ضبط الأوضاع مع تزايد المخاوف من تفاقم احتجاجات السكان على سياسة الحكومة في التعامل مع الوباء.

الشعوب تنتفض إذا كان الموت مرضًا أو العزل الصحي أو الموت فقرًا هو الخيار الآخر

في المنطقة العربية، يبدو الوضع مناسبًا أكثر لإحداث تغيير كبير حال انتشار المرض على نطاق كبير، ففي عالم متسارع مترابط كالذي نعيشه ومع وضع الشرق الأوسط على صفيح ساخن، لن يتطلب الأمر إلا شرارة صغيرة لقلب المنطقة رأسًا على عقب.

لنتذكر أن أحداث الربيع العربي التي زلزلت ديكتاتوريات مكثت في الحكم عقودًا من الزمن، بدأت بإحراق البوعزيزي نفسه في تونس، ووضع الدول العربية اليوم لا يختلف كثيرًا – إن لم يكن أسوأ – من ذلك العهد، بالطبع لن يكون من الضروري حصول تلك الوفيات التي حصلت في أوروبا وقت الطاعون، فتأثيرات الوباء الاقتصادية والاجتماعية ستفضي لنفس النتائج في إصابة الأنظمة الشمولية بالشلل، وحصول تغيير في دولة ما، لن ينحسر تأثيره داخل تلك الدولة، تخيل فقط تأثير سقوط نظام الملالي في إيران على العراق وسوريا ولبنان والخليج.

إن هذا النوع من أنظمة الحكم، علمانيًا كان أو يرتدي عباءة الدين، لا يأبه كثيرًا لحياة الناس قدر حفاظه على كرسيه، وكما أغلقت الكنيسة أبوابها في القرن الرابع عشر، لن يكون مستبعدًا أن يترك المسؤولون الناس ويفرون بحياتهم أو ربما يجدون طريقة في إلقاء اللوم على الشعوب على طريقة كهنة أوروبا أو على طريقة نظرية الربيع العربي وخراب سوريا وليبيا واليمن.

مع تحول كورونا إلى وباء إقليمي في منطقة تفتقر لأبسط مقومات الرعاية الصحية، تبرز حقيقة أن الشعوب تنتفض إذا كان الموت مرضًا أو العزل الصحي أو الموت فقرًا هو الخيار الآخر، وأن السلطات التي دأبت تمن عليهم بنعمة الأمن، لن تستطيع حمايتهم ولا حماية نفسها، هذا إن اعترفت بوجود الفيروس نفسه من الأساس! وهو مؤشر خطير قد لا يعيه من هم في السلطة، ولو أدركوه لغيروا ربما معادلة البقاء في الحكم التي لا تأبه بأرواح الناس طالما أن الحاكم قابع في قصره، فهذه المرة الأمر مختلف: لا حكم إلا بالحفاظ على أرواح البشر.. واسألوا الكنيسة.