رغم أن العلاقات التونسية التركية مختلفة عن علاقة أنقرة بأي بلد عربي أو إسلامي آخر، نظرًا لعدة عوامل من بينها التاريخي والسياسي، فإن الكتابات والدراسات في هذا المجال كانت شحيحة ونادرة ولا ترتقي لحجم التاريخ المشترك بينهما (قرابة 5 قرون)، في مقابل ذلك حظيت العلاقات التونسية الأوروبية وعلى رأسها فرنسا بكل الاهتمام، فسُلط الضوء على جميع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لدولتي شمال وجنوب المتوسط، واهتمت المقالات والتقارير من الجانبين التونسي والفرنسي بكل شاردة وواردة، والحال أن الاستعمار الفرنسي للبلد الواقع في شمال إفريقيا قارب 75 عامًا.

في تقارير سابقة، استعرض “نون بوست” ضمن ملف “تونس العثمانية” تاريخ العلاقات بين البلدين من خلال معطيات وحقائق وتفاصيل كانت شبه غائبة أو غُيبت عمدًا عن مناهج التعليم لضرب الروابط بين البلدين، خاصة أن التدخل العثماني في المنطقة المغاربية وبخلاف الشام كان لأسباب دينية (نصرة) وبطلب من أهالي شمال إفريقيا لمواجهة الإسبان، وهو ما دفع بعض المؤرخين للقول: “لولا الدولة العثمانية لأصبح شمال إفريقيا منذ تلك الحقبة إسباني الثقافة واللسان، مسيحي الديانة والعقيدة”.

هذه العلاقة القوية بين البلدين، وصفها أيضًا المدير العام للأرشيف الوطني التونسي، المؤرخ الهادي جلاب، بأنها علاقات تتسم “على الرغم من البعد الجغرافي والجفاء الذي انتابها أحيانًا، بصور من التلاقي المتين والروابط الموثوقة وبنوع من الطرافة النادرة”.

علاقات تاريخية

في 1574، أصبحت تونس إيالة تابعة للسلطة العثمانية عن طريق الباشوات ثم الدايات، ليستمر ذلك بتأسيس حكم وراثي سنة 1705 على يد حسين بن علي التركي، استمر إلى 1957 تاريخ إعلان الجمهورية التونسية وإلغاء النظام الملكي (نظام البايات) التركي في تونس.

وطيلة العهد الحسيني، استمر نزوع التونسيين نحو الاستقلالية عن الباب العالي في إسطنبول، حيث حرصت تونس على استعمال اللغة العربية والإحجام عن اللغة “العصمانالية”، وأوضحت الوثائق التي جمعها وحفظها الوزير الأكبر خير الدين باشا، مؤسس خزينة حفظ مكاتيب الدولة سنة 1874، أن التراسل مع الباب العالي أصبح مع أحمد باي حاكم تونس منذ سنة 1838 بالعربية، وفي عهده أيضًا ضعفت العلاقة مع الدولة العثمانية بشكل ملحوظ، إذ أصبحت تونس تتعامل مع الخارج كدولة مستقلة من خلال إبرام المعاهدات والاتفاقيات دون الرجوع إلى السلطان، وقد رفض هذا الباي أيضًا العمل بالإصلاحات التي أقرتها إسطنبول سنة 1839، وتعلل “باختلاف الطباع والظروف” وأرسل وزيره للقلم، أحمد بن أبي الضياف، مبلغًا هذا الرفض وشرحه للباب العالي.

استمر هذا النزوع للاستقلالية نحو تأسيس ما اعتبره المؤرخون “ذاتية تونسية” بعد أحمد باي، إذ شهدت تونس منذ 1860 إصلاحات عديدة، تميزت بإنشاء الوزارة الكبرى ووزارة الحرب والبحر ومجلس لتدقيق الحسابات ووزارة للداخلية، وكذلك ظهور أول برلمان تونسي أطلق عليه “المجلس الأكبر” وإصدار دستور سنة 1861.

جنوح تونس نحو الاستقلال وتكوين ذاتية محلية، لم يمنعها في المقابل من دعم الباب العالي والوقوف إلى جانب الإمبراطورية العثمانية، وذلك بمشاركتها في حرب القرم (دارت بين 1853 و1856) ومساندة إسطنبول ضد روسيا بنحو سبعة آلاف رجل، مات أغلبهم، فيما أسس الباقون قريةً في أقصى الشمال التركي، تحمل اسم تونس (تونسلار)، ما زالت ترفع علمها إلى جانب العلم التركي.

وفي سياقٍ ذي صلة، فإن تركيا من جهتها احتضنت أضرحة ثلاثة قادة تونسيين بارزين، وهم هنيبعل الذي دفن فيها سنة 183 قبل الميلاد، والوزير المصلح خير الدين التونسي الذي تولى منصب الصدر الأعظم للدولة العثمانية (1878- 1879)، والزعيم علي باش حانبة، مؤسس حركة الشباب التونسي الذي استقر في إسطنبول بعد أن نفاه الاستعمار الفرنسي سنة 1912.

من الاستقلال إلى الثورة

في 31 من مارس 1952، اقترحت باكستان إدراج القضية التونسية في جدول أعمال مجلس الأمن، ونُوقشت في 4 و10 و14 أبريل 1952 ورفضتها كل من فرنسا وبريطانيا، وهي دول تملك حق النقض، في حين صوتت مع المقترح الداعم لتونس كل من باكستان والاتحاد السوفيتي والبرازيل وتشيلي والصين، وامتنعت عن التصويت الولايات المتحدة واليونان وهولاندا وتركيا، والأخيرة اعتُبر موقفها عملًا عدائيًا تبعته فترة فتور طويلة في العلاقات.

بعد جلاء الفرنسيين واستقلال تونس، ذاب جليد القطيعة من خلال الزيارة التي أداها الحبيب بورقيبة، الذي كان مولعًا بكمال أتاتورك ومنبهرًا بتجربته التحديثية في تركيا، واستنسخ كثيرًا من القوانين التي سنت في إسطنبول من أجل تطبيقها في تونس، وأعقبتها زيارة للرئيس التركي جودت سوناي لتونس في 1966، ليعود بورقيبة إلى تركيا في زيارة خاصة سنة 1968، ويذكر المؤرخ الهادي جلاب أن الرئيس التونسي زار خلالها المكان المرجح أن يكون قد دفن فيه هنيبعل وطالب بنقل رفاته إلى تونس، ولكن الأتراك لم يوافقوا، وكان الزعيم التونسي علي باش حانبة، قد جُلب رفاته سنة 1962 ودُفن في تونس.

العلاقات التركية التونسية لم تنقطع طيلة الفترات اللاحقة، حيث شكل عام 2004 تاريخًا مفصليًا، وقعت خلاله أنقرة اتفاقيات تبادل تجاري حر مع تونس بصفتها إحدى الدول الواقعة في المنطقة المغاربية وهي سوق واعدة بنحو 100 مليون مستهلك، وهي أيضًا قاعدة جيوإستراتيجية، تريد تركيا أن تنطلق منها نحو العمق الإفريقي، وقطعت في هذا السبيل أشواطًا مهمة، إضافة إلى ذلك تم التوقيع على اتفاق تعاون صناعي في 2006 دخل حيز التنفيذ في 2007 واتفاق بين المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ونظيره التركي في 2008 وفي 2010 ومذكرة تفاهم بين وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ومنظمة تنمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة وفي قطاع المناجم أبرم الجانبان اتفاقًا سنة 2006.

(١٠)علي العالم العربي، وكانت تونس من بين هذه الدول التي أولتها تركيا أهمية كبرى، حيث تم عقد اتفاقيات اقتصادية وثقافية بين البلدين.إلا أن العلاقات التونسية التركية قد عرفت وتيرة أسرع، وأصبحت فيها تونس نقطة مهمة في السياسة الخارجية التركية خصوصا بعد قيام الثورة والإطاحة في بن علي

— مسك (@miskalakhbar) February 12, 2020

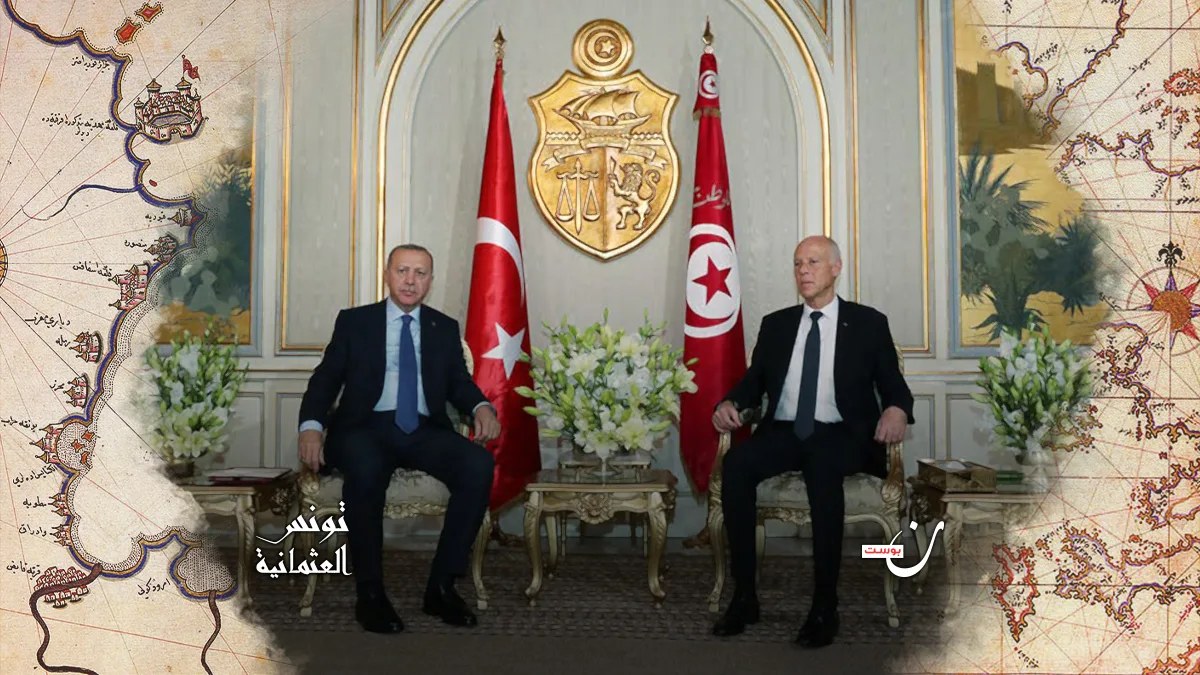

العلاقات الدبلوماسية تعززت ين البلدين عقب ثورة الياسمين، لا سيما على المستوى السياسي لتشهد نقلة نوعية على جميع الأصعدة، توجت بالزيارات الرئاسية المتواترة وكذلك على مستوى رئاسة الحكومة ووزارات السيادة.

وكيل وزير الشؤون الخارجية التونسي: “العلاقات الدبلوماسية والسياسية التركية التونسية ممتازة جدا، ونريد أن نطور العلاقات الاقتصادية؛ فالاقتصاد هو المحرك الأساسي للعلاقات الدولية”.https://t.co/edNgcDOyWo

— DAILY SABAH العربية (@DSarabic) May 2, 2019

وعلى المستوى الاقتصادي، تم إبرام معاهدة صداقة وتعاون بين البلدين في سبتمبر 2011، كما أسندت أنقرة في يونيو 2012 تمويلات بقيمة 500 مليون دولار (400 مليون دولار في شكل قرض و100 مليون دولار كهبة)، وإحداث مجلس أعلى للتعاون الإستراتيجي التونسي التركي انعقدت دورته الأولى يومي 5 و6 من يونيو 2013 بتونس وتم خلالها التوقيع على 12 اتفاقية تعاون و9 خطط عمل قطاعية، كما منحت تركيا تونس قرضًا ميسرًا بنسبة فائدة تساوي 1.5% بقيمة 200 مليون دولار ساهم في تعزيز ميزانية الدولة.

وبحسب بيانات سنة 2015، فإن حجم الاستثمارات التركية فاق 210 ملايين دولار أمريكي، فيما بلغ التبادل التجاري بين البلدين 992 مليون دولار في مجالات مختلفة، منها الأغذية والنسيج والملابس الجاهزة والأحذية وأعمال البناء، إضافة إلى ذلك أصبحت تونس وجهة للاستثمارات التركية، إذ يوجد بها حاليًّا 50 مؤسسة اقتصادية تركية في مجالات متعددة، ساعدت في خلق ألفين و500 موطن شغل.

إضافة إلى الرابط التاريخي الذي يجمع البلدين، فإن تركيا الصاعدة تُمثل بلدًا مهمًا لتونس من الناحية الاقتصادية، فهي تتبوأ المركز الـ15 بين القوى الصناعية في العالم والـ7 في أوروبا، وهي جسر اقتصادي وثقافي إلى بلدان آسيا الوسطى، ويُمكن للبلدين من خلال تعزيز التعاون الثنائي وفق قاعدة الشركات التجارية والاقتصادية الوصول إلى أهدافهما المتمثلة أساسًا في:

- النجاح في اختراق الأسواق الإفريقية (تركيا).

- الخروج من هيمنة الشريك الأوروبي الكاسح منذ عقود على ثلثي مبادلاتها مع الخارج (تونس).

- تعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات مثل التعليم والصحة والتصنيع.

- تبادل الخبرات والكفاءات.

حدود العلاقات

على الرغم من مرور 10 سنوات على انهيار نظام بن علي وتحرر التونسيين من حقبة الاستبداد والتسلط، يبدو أن الملفات القديمة لم تُغلق بعد وخاصة المشاكل الاقتصادية، فالثورة لم تُعط أكلها بعد في ظل ارتفاع المديونية ونسب البطالة والتضخم وانهيار العملة المحلية، وتعطل عجلة الإنتاج بسبب المطالب الاجتماعية، ناهيك عن نقص الأسواق الواعدة، فالبلد الواقع في شمال إفريقيا مرتبط بشكل عضوي مع مستعمره وفق اتفاقيات تاريخية (البترول والملح والفوسفات) وهي موارد لم تكن يومًا رافعة اقتصادية بل انتفع منها الفرنسيون، وإذا كانت تونس تسعى لفتح أسواق جديدة وعقد اتفاقات اقتصادية من أجل تطوير المبادلات التجارية فما العوائق التي تُحيلها دون إقامة علاقات مع تركيا مماثلة لدول أوروبا؟

الإجابة تكمن في المعطى الأيديولوجي باعتباره حجر عثرة أمام الإقلاع الاقتصادي الذي تنشده البلاد منذ 2011، حيث ينظر بعض السياسيين في تونس (اليسار) إلى العلاقة مع تركيا من زاوية محدودة تُلخص أنقرة في حزب “العدالة والتنمية”، والحال أن الأخير لا يتعاطى في الشأن السياسي بمنطق عقدي، بل يتعاطى مع إرث مصطفى كمال العلماني كقاعدة حكم، والمنزع الليبرالي طريقًا لتشجيع آلاف رجال الأعمال على الانخراط في صفوفه وفي مسار التنمية الذي تسلكه، لذلك عمل خصوم النهضة الحاكمة في تلك الفترة ضمن “الترويكا” على ضرب محاولات التقارب وإرساء تعاون ثنائي في شتى المجالات من خلال إلصاق تُهم ولاء الحزب التونسي للخارج (الإخوان) ومحاولة تتريك البلاد، دون النظر إلى المنافع والمصالح المحققة من وراء تلك العلاقات.

الرئيس التونسي: #تركيا “صديق وقت الشدة” ولا يمكن أن نصف العلاقات التونسية التركية إلا بـ”المثالية”

— Hamza Tekin (@Hamza_tekin2023) April 29, 2014

المعارضون للتقارب التركي التونسي، يحرصون على إبقاء تونس تحت مظلة الاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا الشريك التقليدي للبلاد (80% من التعاملات التجارية تصديرًا وتوريدًا) لعدة اعتبارات ثقافية (الفرونكفونية) وحتى العلاقات الشخصية التي تربط بعض السياسيين، لذلك هم حريصون على وضع العصا في عجلة التقارب من خلال استعراض أسباب واهية وغير منطقية، فمرة يتعللون بعودة “الاحتلال” العثماني وأخرى بقيمة العجز التجاري المسجل بين البلدين والمقدر بـ595 مليون دولار، الأمر الذي دفع النواب التونسيين، قبل زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى تقرير زيادة الرسوم الجمركية على السلع التركية إلى 90%، وأثمرت الزيارة وعدًا من الأتراك بشراء كميات من الفوسفات وزيت الزيتون من تونس.

مطالب تعديل ميزان التبادل التجاري مشروعة وهي أصل السياسة الاقتصادية لأي بلد ويمكن تحقيقها من خلال التقارب والتعاون وخاصة عبر التفاوض لتحقيق المصلحة الوطنية، أما أن يتم استثمارها في ضرب العلاقات الدبلوماسية بين البلدين فهو يثير تساؤلات كثيرة خاصة أن تونس تعرف عجزًا في المبادلات التجارية مع الصين (2650 مليون دولار) والاتحاد الأوروبي برقم غير بعيد عن سابقه، وهي أيضًا تُقبل على اتفاقية مع الأوروبيين وصفها التونسيون بأنها عهد أمان ما قبل الحماية الفرنسية وباب استعماري جديد.

وفي سياقٍ ذي صلة، قال الصحافي التونسي محمد بشير بلطي في تصريح لـ”نون بوست”: “تونس تمر بمرحلة انتقالية يبدو أنها طالت أكثر من اللازم، ولم تستطع تكوين موقف موحد في أهم القضايا الدولية وخاصة في علاقاتها مع المحاور الدولية الكبرى التي تكونت خاصة بعد الثورات العربية، بل أكثر من ذلك دخلت تونس في سباق هذه المحاور نتيجة اصطفاف سياسي داخلي لم يتعامل مع هذه المحاور وفق المصلحة العليا للدولة بل وفق الإيديولوجيا المعششة في أذهان القيادات السياسية “.

مضيفًا: “تاريخيًا اعتمدت السياسة الخارجية التونسية على منهجية شبكة العلاقات الدولية الرقيقة التي لا يمكن رؤيتها أو الإحساس بوجودها بمعنى أن الدولة التونسية لا تعادي ولا تساند في العلن، ولكنها كانت تتحرك وفق مصلحة البلاد الداخلية وخاصة حجم تونس في المنطقة والعالم، واليوم تريد أن تأخذ مكانًا أكبر دون أن تكون لها الإمكانات لذلك، أما علاقاتها بتركيا ورغم الدور المساعد الذي قامت به الأخيرة في دعم التحول الديمقراطي، فإن ذلك لم يستثمر وفق المصلحة العامة للدولة التونسية بل تم إدخاله في أجندة الصراع الداخلي وكثيرًا ما أضر بهذه العلاقات”.

بلطي أكد لـ”نون بوست” أن الحكومة الحاليّة وخاصة مع الرئيس المنتخب قيس سعيد “قد تعدل البوصلة الدبلوماسية نحو الانفتاح أكثر مع تركيا لكن وفق مصلحة تونس وليس وفق مصلحة أي طرف سياسي”، مشيرًا إلى أن العلاقات التونسية التركية ذاهبة نحو الاستقرار أكثر وربما التطوير، لكن الأمر محكوم أولًا بحسم الجدل الداخلي عن الدور التركي في العالم واقتناع الأطراف السياسية أكثر بحقيقة هذا الدور وهذا الوزن وأن تونس يجب أن تتعامل مع الأمر وفق مصلحة تونس العليا والاقتداء بالتجربة التركية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

من البديهي أن يكون الهدف من السياسة الخارجية والعلاقات الدبلوماسية تأمين المصالح الوطنية لكل بلد، فالقوة والرؤيا والتخطيط الإستراتيجي يزيد قدرتها على التحكم في الموازين الدولية والتموقع في شبكة العلاقات والانتفاع منها بكل الوسائل المتاحة، لذلك على التونسيين أن يخرجوا من الدوائر الضيقة والاصطفاف الإيديولوجي الذي أسقطته النظريات الجديدة، فهذا العصر تغيب فيه المبادئ والمُثل ويحضر فيه التفاوض والمساومة وبنية المصالح، ومثال على ذلك سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه إيران، فالأول ليس معنيًا بصواريخ الثانية النووية بقدر مصالحه المتمثلة في السوق الاستهلاكية والأرضية المشجعة على الاستثمار والممتصة للركود.

بالمحصلة، يمكن القول إن تونس ما بعد الثورة لم تحاول الخروج من جلباب الاتحاد الأوروبي الذي لم تنجح شراكاته الأولى المتمثلة في “الجات” 1990 واتفاق التبادل الحر 1995 وفي بناء اقتصاد وطني قوي يرفعها إلى مستوى الشريك الإستراتيجي، وأهدرت الفرص المتاحة لتنويع الإنتاج والأسواق وفرض سيادتها الاقتصادية من خلال شراكات حيوية جديدة كتركيا والاتحاد الإفريقي، حيث رفض نواب تونسيون المصادقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية (ZLECAF) في وقت سابق، وعليه فإن الساسة التونسيين أمام مرحلة مفصلية في تاريخهم قوامها البراغماتية الاقتصادية (نفعية) وفق منطق المصلحة الوطنية أولًا أو الرجوع إلى المربع الأول لما قبل ثورة 14 يناير.