يبدو من الغريب أنه رغم تجاوز تعداد المصابين بالفيروس المستجد “كوفيد 19” عتبة الـ4 ملايين مصاب، بمختلف دول العالم، وفي ظل غياب أي تأكيد على علاجٍ شافٍ تمامًا، فإن بعض الأشخاص لم يأخذوا بعد على محمل الجد الاحترازات التي ظلّت جميع الأجهزة الصحية في العالم، إضافة إلى الأنظمة الرسمية والحكومات، تطالب باتباعها، فما زال بعض الأفراد والجماعات يمارسون حياتهم بشكلٍ طبيعي، ضاربين عرض الحائط بتوجيهات الباعد الاجتماعي بما في ذلك عدم المصافحة وحظر التجوال أو حتى الالتزام بتعقيم اليدين، فما العوامل والمبررات التي ساهمت في خلق عدم اكتراث تجاه أولى الجوائح الصحية التي يشهدها العالم منذ مطلع هذا القرن؟

ذاكرة هلع متبدد

إن كنت من الذين قاربت أعمارهم الثلاثين أو جاوزتها، ربما تذكر ذلك الهلع حول العالم بكشف الداء المستجد ساعتها “سارس”، الذي تقول تقارير إن مجمل عدد الإصابات به في تلك الفترة لم يتجاوز 8000 إصابة، توفى منهم 800، وهو الرقم الذي إذا قارناه بأمراض ووبائيات أخرى يمكننا القول إنه لا يوازي الهلع الناتج عنه وقتها.

خلال العقدين الأولين من هذا القرن، تم كشف عدد من الفيروسات التي شكلت خطرًا على البشرية، أثارت الرعب في قلوب الملايين، فمنذ مطلع الألفية ظلت تتوالى الكشوف عن فيروسات وأوبئة مستجدة، في وقتٍ لم يكن تداول المعلومات والحقائق فيه بهذه الصورة السريعة والكبيرة كما الآن، فرسَخَت في أذهان العديد منا لحظات من الهلع، التي تم تجاوزها لاحقًا في حالات انحسار أو عدم تمدد الخطر الصحي المكتشف حديثًا.

فمعظمنا لديه ذكريات من الرعب والخوف تجاه التحذيرات من تفشي عدوى إنفلونزا الطيور أو إنفلونزا الخنازير أو حتى المرض البكتيري “الجمرة الخبيثة” الذي على إثر مزاعم بشأن استخدامه في هجمات عدائية حربية، أغلقت الولايات المتحدة مقر الكونغرس الأمريكي مطلع القرن الحاليّ، مخلفةً، ذلك الوقت، خوفًا في العالم أجمع، رغم أن الإصابات الأكيدة انحسرت في أمريكا، مع انتشار بسيط في بعض الدول.

توالت هذه التنبيهات بشكلٍ شبه متكرر ودوري، مثلها مثل الأخبار المتحدثة عن نهاية العالم، نسبةً لقرب ارتطام كويكب بالأرض، التي لا تمر أشهر حتى تعود ثانيةً، فأنتجت مزاجًا شعبيًا يضعها دائمًا في خانة التنبيهات الكاذبة.

إحساس بفقدان السيطرة ولا جدوى الاحترازات

من ناحية أخرى قد تكون أحد الأشخاص الذين يدركون حجم خطورة هذا الفيروس، فتحاول جاهدًا تفادي شبه الكائن المجهري هذا، فربما قد يصيبك الإحباط أو إحساس بلا جدوى التفادي.

لو شككت في كونك مصابًا، جراء مخالطتك أو يقينك أنك لن تنجو، فغسل اليدين أيضًا سيساعد هذه الأنظمة الصحية المنهارة

البعض قد يرى أن هذه الإجراءات محض محاولات يائسة، فالعديد منا ربما استرجع نهاية اليوم عددًا من اللمسات لمقابض أبواب مثلًا أو لمس ورقة نقدية في معاملة شرائية أو وضع يدٍ على مقعد في مواصلات عامة أو إمساكه بصفحات جريدة ورقية أو ربما مصافحة لم يستطع تجنبها مراعاة لمشاعر شخصٍ عزيز.

الاحتمالات تبدو كبيرة جدًا، تستحيل فيها الوقاية بشكل كامل وأكيد ضد هذا الفيروس سريع الانتشار.

لكن يبدو أن هناك شيئًا من اللبس في التعاطي مع هذه الاحترازات والتوصيات الطبية الرسمية، فمعظم الناس ينظرون إليها كإجراءات لتفادي الإصابة، وهو أمر صحيح بدرجة كبيرة، لكنه ليس الوجه المشرق الوحيد الذي قد يمثله الالتزام بهذه الاحترازات.

فهي من ناحية أخرى تقوم بدور مهمٍ آخر، وهو الحد من تمدد الفيروس الذي انهارت جراءه أقوى الأنظمة الصحية في العالم، ففي كل مرة تغسل فيها يديك بالصابون أو تعقمهما فأنت تقضي على احتمال إصابة شخص بالفيروس، فحتى لو كنت غير مصاب ربما تحمل الفيروس لتتركه في مقبض باب مثلًا الذي بدوره ربما ينقله لشخص آخر.

فحتى لو شككت في كونك مصابًا، جراء مخالطتك أو يقينك أنك لن تنجو، فغسل اليدين أيضًا سيساعد هذه الأنظمة الصحية المنهارة.

لن نؤمن حتى..

ربما ستتعجب من أن العادة الصحية والبروتوكول الطبي المتعلق بغسل الأيادي وتعقيمها في أثناء الممارسات ذات الطابع الصحي والعلاجي لم يكن معمولًا به في أوروبا حتى ما بعد منتصف القرن التاسع عشر، بل ووجه بنقد وسخرية وسط العاملين في القطاع الطبي نفسه.

فقد واجه الطبيب المجري أجناتس سيملفيس معضلة حقيقية أعجزته فيها الأدلة – في ذلك الوقت الذي لم يتعرف فيه جيدًا على الكائنات المجهرية ودورها في خلق حالات مرضية – بإقناع زملائه في مستشفى فينا العام بالنمسا بضرورة غسل اليدين وتعقيمهما باستخدام مادة الكلور، قبل بدء إجراء عمليات الولادة، نسبة لتزايد وفيات النساء اللائي كن يخضعن لعمليات ولادة بالمستشفى، جراء إصابتهن بما تعارف عليه طبيًا “حمى النفاس” التي كانت تحدث بسبب الالتهابات والعدوى المنقولة للأمهات من القابلات أو الأطباء الملوثة أياديهم.

إنكار الأطباء ومهاجمتهم لسيملفس كان مبنيًا على شيء شبه بديهي بالنسبة لهم، فكيف يوصيهم طبيب بهذا الإجراء البسيط إزاء معضلة كبيرة كوفيات الأمهات، فهاجموه كما هاجمهم هو أيضًا واصفًا إياهم بـ”الجهلة”، فلم يجد البروتوكول المقترح من “سيملفيس” مكانه في البروتوكولات الطبية، حتى نهايات القرن التاسع عشر، مع بعض الكشوفات العلمية في مجال الفيروسات والكائنات المجهرية التي رجّحت كفة افتراض أجناتس ذلك.

وفي وقتنا الراهن، فتجاهل الاحترازات تجاه “كوفيد 19” ليس له علاقة بمدى معرفة الإنسان وتسليمه بأن هناك كائنات مجهرية قد تصيبنا بالأمراض، بقدر ما له علاقة ببنية نفسية ثقافية، انبنت على استسهال الصغائر، فجميعنا خضع في يوم لفحوصات طبية أثبتت إصابته بمرض نتيجة كائن مجهري، ويعد هذا من المسلمات التي لا تحتاج لتفكير.

لكن بالنسبة لجائحة “كوفيد 19″، وما تبعها من هلع على المستويات الرسمية للدول الحكومات، بوصفها جائحة قد تهدد الوجود البشري، فالتسليم النفسي بوجود مثل هذا الكائن الفتاك يكون صعبًا للغاية كونه إدراكًا معقدًا ومتشعبًا، إدراكًا لهذا الفيروس الذي لن يصيبنا بعدوى إنفلونزا فقط، بل سيغير كليًا نظرتنا إلى العالم وثقافة تعاملنا مع الآخر، بكونه أصبح خطرًا ليس على نفسه أو فرد آخر وحسب، بل على أنظمة اقتصادية وعالمية وثقافية.

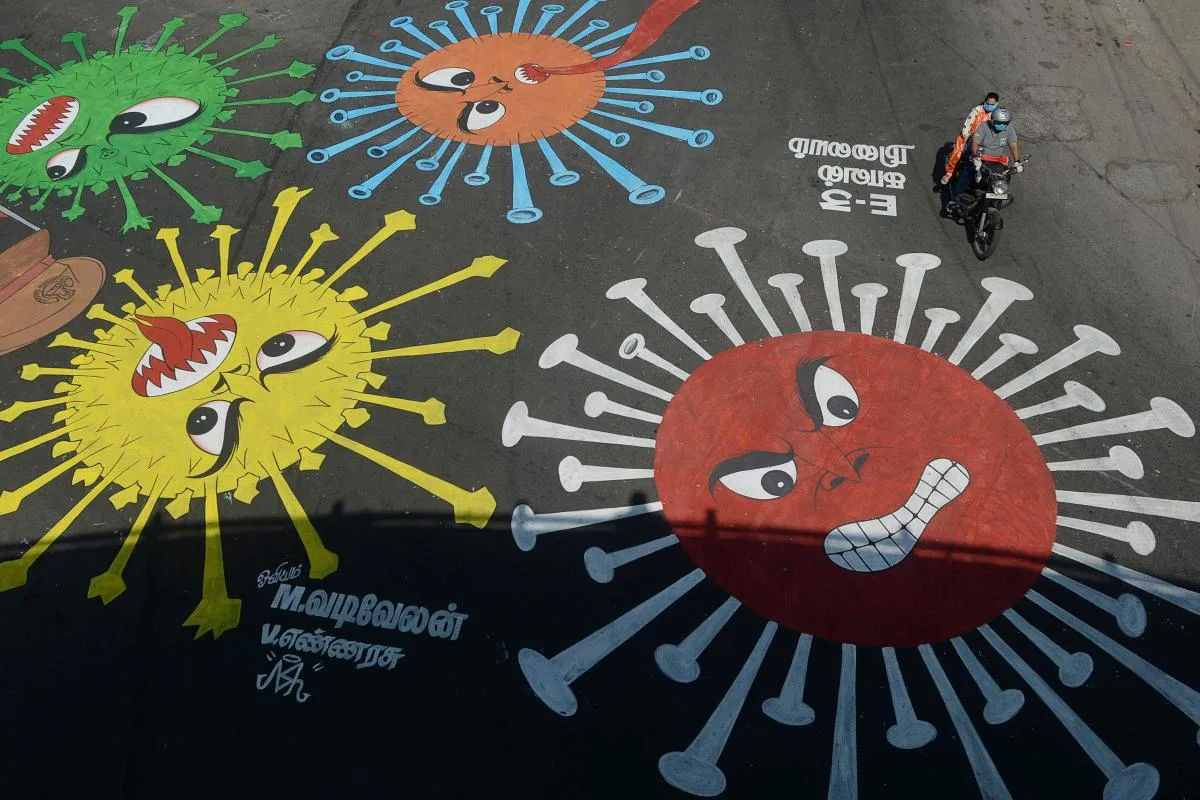

فربما رسومات الجرافيتي التي نفذها فنانون في عدة شوارع عامة ببلدان مختلفة في العالم أو البوسترات وتلك الرسومات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، التي يتم فيها تصوير الفيروس التاجي بشكله المتعارف عليه، الذي أصبح أحد أكثر الرسومات تداولًا لدى صناع “الميمز” في مواقع التواصل الاجتماعي، ربما تمثل هذه الرسومات إحدى أكثر الطرق التي عززت إدراك البعض لحقيقة وجود الفيروس وخطورته وجديته، فالعديد من الأفراد، من دون وجود صورة متخيلة عن هذا الفيروس، ربما لن ترسخ لديهم حقيقة أن شِبه الكائن هذا موجود، ويمثل خطرًا حقيقيًا يجب التعامل معه بشيءٍ من الجدية.

كشفت تقارير طبية متلازمة غريبة، وهي حالات توفت جراء ضيق التنفس الناتج عن الإصابة بـ”كوفيد 19″، من دون إظهار أي علامات أو أعراض ظاهرية

محض إنفلونزا

في بدايات الإعلان عن الفيروس المستجد، وفي وقتٍ لم تُعرف فيه بعد خصائص وأعراض الإصابة بالفيروس، تم التداول على نطاق واسع بأن أعراض الإصابة به هي ذاتها أعراض الإنفلونزا، ما جعل البعض يتعاطى معه بوصفه “نزلة برد”، التي لا تشكل أعراضها ومضاعفاتها أي خطورة، ما يجعل البعض حتى في حالة أصيب بأعراض شبيهة قد يتعامل معها بشيءٍ من عدم الاكتراث.

ومن ناحية أخرى عزز هذا الاعتقاد أن جميع الفيروسات التي خلقت حالةً من الفزع، كانت تعرف بوصف أن أعراضها تشابه الإنفلونزا.

هذه النظرة لم تكن نظرة فئة غير متعلمة أو ذات ثقافة صحية متدنية، فالعديد من الأسباب تدعو البعض لأخذ الأمر على هذا المنوال، حتى إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في بدايات الجائحة خفف من خطورة الفيروس، كما أنه أطلق ادعاءً أن الفيروس سينحسر في فصل الصيف، أسوةً بفيروسات الإنفلونزا التي تتأثر بسخونة الأجواء.

وبالنسبة لتجاهل الأعراض الخفيفة، هناك خبر غير سار لهذه الفئة، فقد كشفت تقارير طبية متلازمة غريبة، وهي حالات توفت جراء ضيق التنفس الناتج عن الإصابة بـ”كوفيد 19″، من دون إظهار أي علامات أو أعراض ظاهرية فيما تعارف عليه إعلاميًا بـ”نقص الأكسجين الصامت“.

أيضًا، ربما نسبة الوفيات المتدنية وسط المصابين وتعافي عددٍ منهم، ثم الانتشار البطيء نوعًا ما في عددٍ من الدول، حفّز بعض النزعات الشوفونية لدى بعض الأفراد، تجاه مناعتهم العرقية أو حتى الدينية أو الذاتية، ربما، أو بوصفه إنكارًا نفسيًا، كحالة وهم تمكّن الإنسان من النوم مطمئنًا، مفكرًا في مستقبله، في وقتٍ قد يكون “كوفيد 19” جالسًا بقربه متربصًا به، أو ربما لأن الالتزام بهذه التدابير يمثل انقطاعًا لرزقه وأطفاله، فيخرج صباحًا متجاهلًا كل التحذيرات الرسمية أو ربما في كل هذا، عدمية أوربية، رحّلت لنا عبر الإنترنت، هي وانتظار النيزك.