لماذا يحن المصريون إلى الزمن الذهبي للقاهرة؟ وهل كان هذا الزمن ذهبيًا حقًا؟ ما هي الرتروتوبيا ودوافعها وحقيقتها؟

“سمعت صوت البوق، وسألت خادمي ماذا يعني هذا؟ لم يكن يعرف شيئًا ولم يسمع شيئًا! عند البوابة أوقفني وسأل: إلى أين يذهب السيد؟ قلت: لا أعرف، فقط ليس هنا، بعيد عن هنا، بعيد عن هنا ولا شيء آخر، إنها الطريقة الوحيدة التي يمكنني من خلالها الوصول إلى هدفي، سأل: هل تعرف هدفك؟ فأجبته: نعم، لقد أخبرتك للتو، بعيدًا عن هنا – هذا هو هدفي -” (فرانز كافكا – كتابات مختارة – 1988).

النوستالجيا أو الحنين إلى الماضي كما توضح سفيتلانا بويم أستاذة الأدب السلافي والأدب المقارن بجامعة هارفارد “هو شعور بالخسارة والتشريد، ولكنه أيضًا قصة حب مع خيال خاص”، وبينما كانت النوستالجيا أو الحنين إلى الماضي حالة مرضية بالقرن السابع عشر تم التعامل معها كمرض قابل للشفاء عن طريق الذهاب في رحلة إلى الجبال أو باستخدام الأفيون كما أوصى الأطباء السويسريون آنذاك، تحول هذا المرض العابر إلى حالة مستعصية حديثة يعانيها الكثير من مواطني هذا العصر.

بدأ قرننا العشرون بمدينة فاضلة مستقبلية وانتهى بالحنين إلى الماضي أو “الرتروتوبيا” كما يسميها عالم الاجتماع الشهير زيجمونت باومان، والرتروتوبيا مصطلح يصف اختلافًا في الجماليات الحضرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية المرتبطة بالتطبيق الرجعي المطبق على التقدم الثقافي، وكما يعرفه باومان فإن مصطلح الرتروتوبيا هو نفي مزدوج للمستقبل غير الموجود وغير المولود، والحنين إلى ماضٍ مفقود أو مسروق والرغبة في إعادة إحيائه، مما أسميه هنا “الحنين الحضري”.

القاهرة بين الواقع والخيال

القضية الرئيسية كما يراها محمد الشاهد الباحث العمراني أنه لا يوجد إحساس حقيقي بالوعي بتاريخ القاهرة الحضري، فيقول: “لا توجد حتى مؤسسة واحدة في القاهرة، حكومية أو خاصة تقوم بأرشفة تاريخ المدينة وتجعله متاحًا للجمهور! لا يوجد متحف لمدينة كالقاهرة”، ويتابع “في مثل هذه الحالة يتحول تيار الصور المنساب عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى متحف وأرشيف بديل، إلا أن قضية السلطة تتحول إلى محل نزاع وتصبح المعلومات في صورة مطاطية، فهي في غالب الأمر مجرد تخمين مدير صفحة على موقع فيسبوك، وفي حالات أخرى يتم اختراع هذه المعلومات ببساطة، وتنتزع الصور من سياقاتها ولا يتم الإشارة إلى مصادرها، فيستحيل على المشاهد أن يرجع للمصادر للتأكد من صحة المعلومات”، وبالتالي تصبح الخطوط الفاصلة بين التاريخ الواقعي والقصص المكوّنة والأصلية والنسخ المتماثلة غير واضحة.

هذا النوع من الخلط يخلق نوعًا من التاريخ المزيف السطحي المأمول الذي لا يكشف مطلقًا الحياة في القاهرة، وإنما يستعرض بعضًا من اللقطات المقتطفة من سياقها، تخيل أحدهم ينشر صورة من أحد المُجمعات السكنية الفاخرة المبنية مؤخرًا وينشرها في إحدى الصفحات الأجنبية على أنها القاهرة، فهل تكون فعلًا هذه هي القاهرة؟

من ناحية أخرى، ستجد بكثرة الكثير من التعليقات التي يشارك بها بعض المصريين من الطبقة العليا المتحدثة عن أن كل شيء كان نظيفًا وجميلًا ومنظمًا وحضاريًا حتى تدفق هؤلاء الفلاحون إلى القاهرة ودمروا كل شيء! لكن من الطريف تذكير تلك الطبقة أن معظم سكان القاهرة هم الآن الجيل الثالث لهؤلاء المهاجرين! فأي قاهرة يتحدثون عنها إذا تركها أغلب سكانها الآن؟

القاهرة تاريخيًا

أما تلك القاهرة الخديوية التي ينادي بها الكثير من تلك الطبقة، لم تكن استهلاكًا أو تقليدًا رخيصًا للحضارة الأوروبية كما يظنون، بل كان هدفها الرئيسي الاستفادة من الخبرات المعاصرة آنذاك وتطبيق أحدث نظم الصرف الصحي والري والشوارع الصحية، وخلت عملية التحديث الحضري تلك من أي تدمير خلاق لوسط المدينة التاريخي بل لخلق مناطق جديدة منظمة لاستضافة واجهة جديدة للعاصمة المصرية.

يقول ديفيد سيمز في كتابه الشهير “فهم القاهرة: منطق مدينة خارجة عن السيطرة”: “على الرغم من أن القاهرة التاريخية أصبحت الآن جزءًا غير ذي أهمية تقريبًا من العاصمة الحديثة، فإن الجانب التاريخي من القاهرة كما يبدو يغزو الأدب”. ليس فقط الجزء الإسلامي ولكن يمكننا أيضًا أن نرى بسهولة التأثير المصري القديم على الكثير من جوانب الحياة المصرية في الوقت الحاضر.

ويتابع سيمز “ربما يكون البعد التاريخي الأقوى للمدينة هو أقوى قوة في تصوير القاهرة. والقاهرة لديها الكثير من التاريخ على مدى 4000 سنة إذا اعتبرت أهرامات ممفيس والجيزة جزءًا من المدينة، وأكثر من 1000 عام حتى إذا اعتبر تاريخ القاهرة قد بدأ فقط في العصر الفاطمي. الجزء الإسلامي حيث يركز العلماء الغربيون ليس سوى جزء صغير من الكل. لا يتجاوز عدد السكان هناك 350.000 نسمة، أي 2% من إجمالي سكان القاهرة وهم في انخفاض مستمر، وقد يصبح هذا المركز متحفًا مفتوحًا أو حديقة ترفيهية في الهواء الطلق”، وهذا ما نراه يحدث بالفعل في الآونة الأخيرة.

ونظرة الحنين إلى أمجاد العصر الذهبي تلك لم تحدث في تاريخ مصر إلا مؤخرًا، ودليل ذلك التراكيب المعقدة لنسيج العاصمة، وقد يكون سببها وصول حالة العمران المصرية إلى مراحل انحدار قوية بسبب زيادة السكان المهولة وسوء التخطيط العمراني وغلبة الطرز غير المخاطبة للمجتمع المصري وغيرها من الأسباب التي تجعل المصريين يلجأون إلى الهروب للماضي، فهم يظنون أن الحياة آنذاك كانت أكثر أمنًا ورفاهيةً وراحةً.

كانت الحياة أفضل في الماضي

“لقد كانت الموضة تظهر في القاهرة قبل باريس وكانت الموسيقى تُعزف في شوارع مصر النظيفة والجميلة”، يأتي سؤال ينساه الكثير منا عند سماع هذه الجمل، أي حياة أفضل، الآن أم الماضي؟ ماضي ما قبل الجمهورية الذي يتخيله البعض جنة الله على الأرض، ولم لا؟ والموسيقى كانت تُعزف في زوايا الشوارع، تلك الشوارع التي كان معظم المصريين حفاة فيها، ستسمع أيضًا بعض التصريحات السطحية مثلًا كيف كانت الحياة مريحة خلال هذه الأوقات، وعاش الملك!

ويتناسى الكثير انتشار الظلم والقمع وسوء تخصيص ثروة البلاد وغياب العدالة الاجتماعية، ووصول معدل الفقر والأمية إلى 90% من الشعب المصري، ومعدلات المرض التي حققت أرقامًا قياسية حيث أصيب 45% من المصريين بمرض البلهارسيا، وأمراض مختلفة أخرى ناتجة عن سوء التغذية، هذا في وقت كان الجانب الآخر يمتلئ بالإسراف الملكي.

هناك دراسة للمؤرخ الراحل الدكتور رؤوف عباس بعنوان “الحركة الوطنية في مصر 1918-1952” يوضح فيها: “كانت نسبة الفقر 76% عام 1937 ووصلت إلى 80% من مجموع السكان عام 1952، كانت البروليتاريا المصرية، في جزأها: الريف والحضر، من بين أبشع الطبقات الاجتماعية، وتعاني من الأزمة الاقتصادية التي اندلعت في العالم الرأسمالي في نهاية العشرينيات وآثارها التي امتدت إلى مصر”.

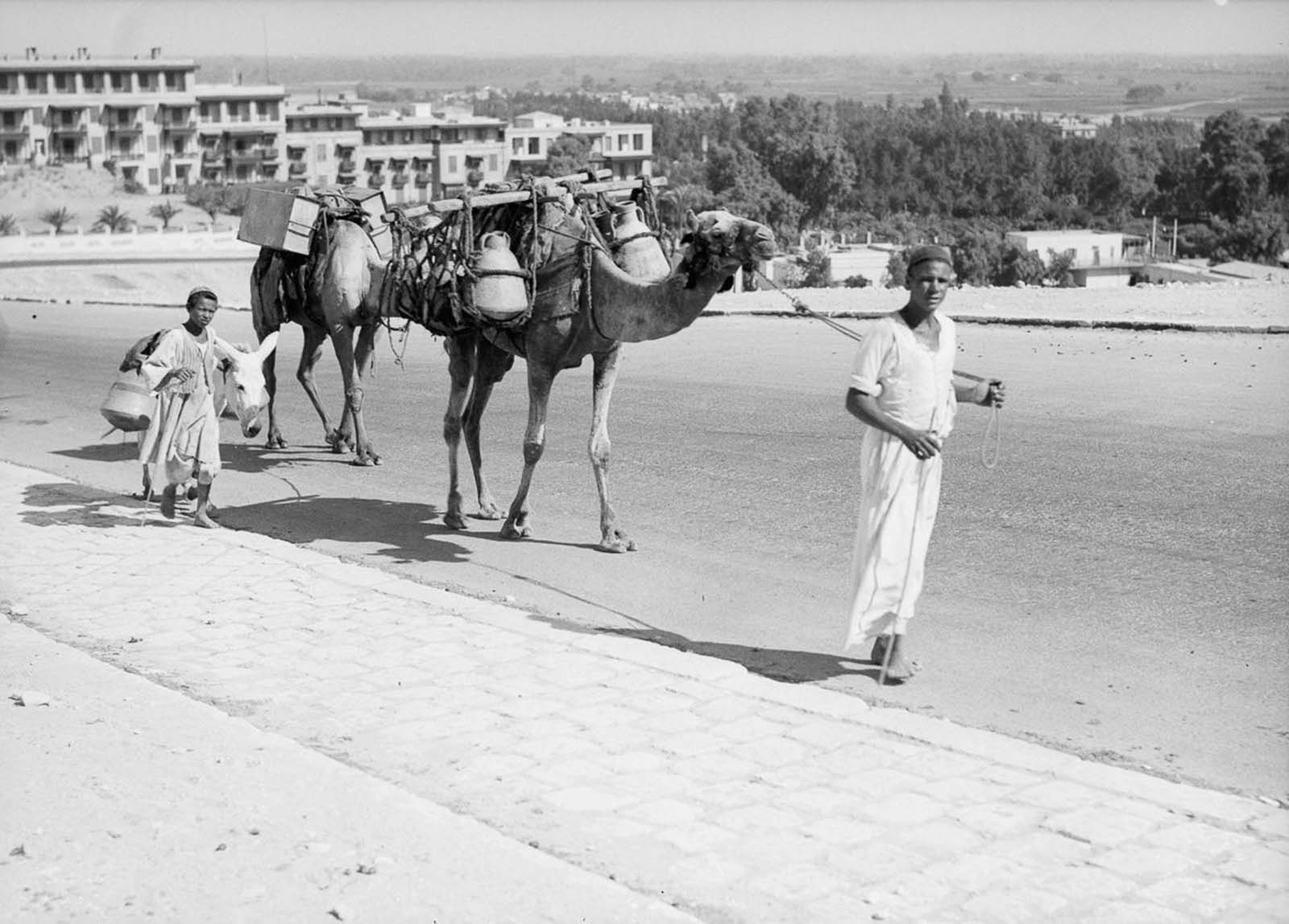

إنهم ينسون أو يتجاهلون القاهرة التي يتحدثون عنها، مصر الجميلة التي اقتصرت على الباشوات والنخب والمجتمعات الأجنبية، وكان هؤلاء هم الذين دخلوا الأوبرا ودور السينما واستمتعوا بالحدائق الغنية، وإذا ظهر أحد المصريين البسطاء في جوار هذه الشوارع، فهؤلاء هم عباد وحاشية أنعم الله عليهم بنعمة العمل كخادم في أحد بيوت الباشا!

ومن الطريف ذكر وجود شوارع في القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية مقتصرة على الأجانب، وتم منع المصريين من دخولها، حتى لا ينزعج السادات والباشوات.

لم يكتف الوضع المخيف على هذه الظروف من الفقر المستوطن وعدم القدرة على شراء الطعام والشراب وحسب، في الواقع، كان المصريون في عهد الخديوي توفيق وإسماعيل يُجبرون أحيانًا على العمل الشاق دون أجر، فيما كان يُعرف بـ”السخرة”، وقد نقل الكاتب والمؤرخ العظيم صلاح عيسى في كتابه “الثورة العربية” وصف الصحفي الإنجليزي إدوارد ديسي العمل القسري كما قال: “عبرت بجوار مجموعة من عمال السخرة في تعبيد الطرق، ولم يكن الطريق بعيدًا عن القاهرة، رأيت رجالًا ونساءً وأطفالًا يعملون تحت السوط”، ناهيك بالضرائب المرتفعة والقيود الأخرى المطبقة على الطبقة الدنيا، فهل كان الماضي حقًا أفضل من يومنا هذا؟ إذن لماذا نشعر بذلك؟

هل هو جزء من علم النفس البشري أن تصبح ذا حنين للماضي، هل الهروب من الحاضر والعيش على أنغام الماضي دليل على الإيمان بأن الحاضر ليس لديه الكثير ليقدمه؟ أم لأن الكثير ككافكا يريد فقط الذهاب إلى مكان آخر! ماذا نتج عن الذهاب عمرانيًا إلى بعض الحقب من الماضي؟ وكيف أدت النسخ المقلدة من التراث العمراني إلى تغييب وانعدام قيمة التراث الأصلي؟ وكيف أدى ذلك إلى إهمال والتخلص من الكثير من المعالم الحضرية والتاريخية للقاهرة في العقود الماضية؟ هذا ما سنطلع عليه في المقال القادم باذن الله.