قبل ثلاثة عقود، قال المفكر والمحقّق المختص بالتراث الصيني هادي العلوي في أحد أحاديثه، إنه بعد أن تحقّق الصين نقلتها الاقتصادية والتكنولوجية وتستعيد مكانتها التاريخية في العالم، ستولد طبقة مدّعية منبهرة بما وصلت له الصين دون معرفة الجذور الاجتماعية والتاريخية التي أدّت لهذه النتيجة، فهم معجبون بالصّين الخطأ ويتحدّثون ويثرثرون حول الصين الخطأ.

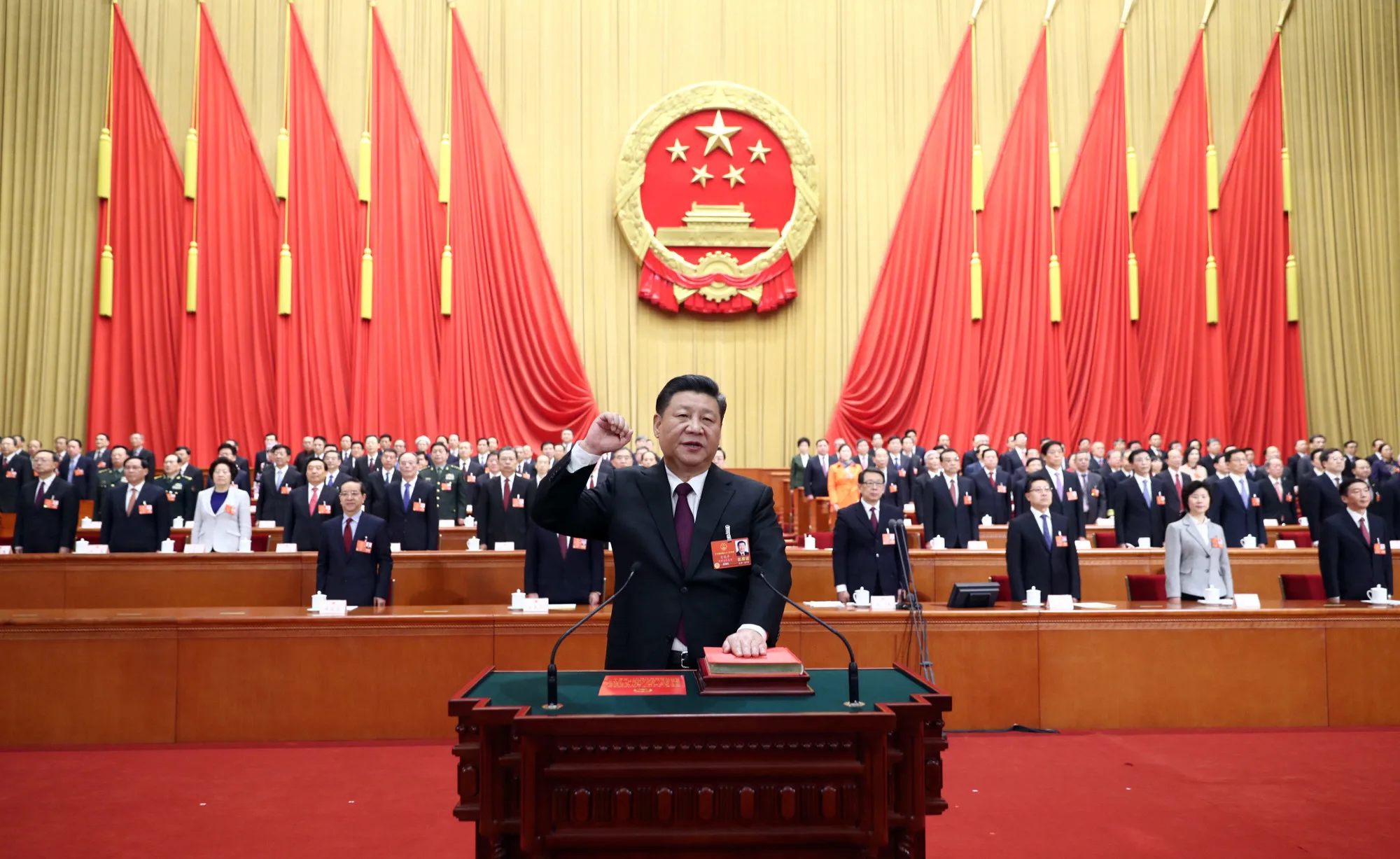

وهذا ما نراه اليوم؛ بعد أن أصاب العالم على حين غرة وباء كوفيد-19، فالأصوات ترتفع في كل مكان عن الصين والنظام الصيني والاقتصاد الصيني، وكأنها استفاقة هيستيرية، تنتشر في العالم خاصة الغرب ظاهرة “خبراء الصين”، في الأكاديميا وفي المؤسسات البحثية وفي القطاعات الرسمية، ويقدح خيال هؤلاء الخبراء في تحليلاتهم “العلميّة” في خلق صين متخيّلة غير موجودة في العالم الواقعي، فيرسمها أحدهم كدولة ديستوبيّة رقمية قد خرجت من أحد روايات التشاؤم السياسي، حيث يرتدي فيها الناس رداءً واحدًا ويأكلون طعامًا واحدًا، ويخالفه آخر في صين أخرى أكثر واقعية، إذ يرى في الدولة الصينية أخطبوطًا تمتد أذرعه على العالم ببطء، ولن يتوقف حتى يحكم قبضته على كامل الكرة الأرضية، وهو الهدف النهائي للحزب الشيوعي الحاكم، ويغيب عن عقل هؤلاء “الواقعيّين” بأن القواعد العسكرية الأمريكية تبسط سيادتها في اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وتايلاند وسنغافورة وحتى الفلبين في كامل بحر الصين الجنوبي.

إن هذه التحليلات في مجموعها ليست سوى محاولات لخلق خطاب وسردية عالمية ضد الصين، أكثر من كونها محاولة لفهم الصين كما هي، وتتسرّب هذه الخطابات لقطاعات غير مستهدفة خارج العالم الغربي، فتتلقّفها بعض النخب في العالم الثالث بكل بلاهة دون معرفة السياقات والمدلولات، ويمكن رد كل هذا الالتباس في الحديث حول الصين إلى نظرتيْن أساسيّتيْن.

الإعجاب اللاتاريخي

في ثمانينات القرن الماضي، كانت الدراسات الاقتصادية لا تتوقّف في تبجيل الاقتصاد الياباني والنمو الياباني والمنتجات اليابانية، وتصل خيالات الباحثين آنذاك إلى تنبّؤات جريئة ومخجلة لكتّابها، كما كتب المؤرخ الاقتصادي الأمريكي ليستر ثارو بلا تلعثم أن “القرن الحادي والعشرون سيكون قرنًا يابانيًّا”، وفي تسعينات القرن ذاته بدأت تذبل كل هذه التفاؤلات واستبدلت بالهوس بالصعود الهندي جرّاء إصلاحات عام 1991، وبدأت أكاليل المديح تنهال على الهند التي سلكت الطريق النيوليبرالي أخيرًا، وكانت قفزات معدل النمو في بداية التسعينات مدعاة للتبشير بأن الاقتصاد الهندي سيتجاوز الاقتصاد الصيني في نهاية العقد (1991-2001)، وهي ادّعاءات كانت ساذجة في وقتها أما اليوم فهي مثيرة للشفقة.

التجربة الصينية تتفوّق وبلا أدنى مقارنة على التجربة الأوروبية والأمريكية من حيث المدّة الزمنية والتكلفة البشرية والبيئية والعسكرية

إن القرن الحادي والعشرين هو أبعد ما يكون عن أن يسمّى قرنًا يابانيًّا، والتفاؤلات الليبراليّة جرّاء الإصلاحات الرأسمالية في الهند تبدّدت بشكل مأساوي، بعدما تحوّلت الهند لأكبر نموذج في العالم لما يسمّى بالرّأسماليّات القبيحة، وهي النماذج الرأسمالية التي لا يتم ذكرها في النقاشات النظرية عن الجدارة الاقتصادية للنظام الرأسمالي (الرأسمالية البرازيلية والمصرية والروسية.. إلخ)، فالهند اليوم أكبرهي مستودع للفقر المدقع في العالم وبأرقام مخيفة، وفوق ذلك كلّه فإن الحجم الكلي للاقتصاد الصيني اليوم هو ضعف مجموع الاقتصاديْن الياباني والهندي.

مثل هذا الخطاب “الإعجابي” يسود اليوم في الحديث العالمي حول التجربة الصينية، وهو خطاب يلقى شعبية في دول الجنوب العالمي أكثر، بسبب الفشل في إحداث الانتقال الصناعي، والانبهار بنتائج التجربة الصينية، وهو انبهار صادق، فالتجربة الصينية تتفوّق وبلا أدنى مقارنة على التجربة الأوروبية والأمريكية من حيث المدّة الزمنية والتكلفة البشرية والبيئية والعسكرية، فقد احتاجت أوروبا لقرنين وحروب دولية وحملات استعمار واستعباد من أجل إحداث التحوّل الصناعي الشامل، ناهيك عن آثار هذا التحوّل من أكبر حرب دموية في التاريخ البشري (1939-1945)، في حين احتاجت الصين لنصف قرن من أجل إحداث أكبر تحوّل اقتصادي في التاريخ الإنساني، تحوّل أنقذ حياة أكثر من 800 مليون إنسان من الفقر وحياة الكفاف، وهي معجزة بلا شك، فالاقتصاد الصيني شبه الإقطاعي شبه الزراعي قبل نصف قرن، يتفوّق اليوم على المجموعة الأوروبية والولايات المتحدة في الناتج الإجماعي المحلي على معادل القوة الشرائية (gdp/ppp).

ولكن حتى للمعجزة سياقها التاريخي، وهذا جوهر المشكلة والقصور في هذا الخطاب، وهو الافتقار للحس التاريخي والنقدي في تحليل التجربة الصينية، الاكتفاء بالنتيجة الاقتصادية دون معرفة السياقات الدولية والتاريخية التي أدّت إليها.

بداية يجب توضيح أن الرأسمالية هي نظام عالمي، ويمكن تقسيم النماذج الرأسماليّة كالتالي: الرأسماليّات الكلاسيكية (الولايات المتحدة وأوربّا الغربية) وقد قامت على التحوّل الصناعي مناصفة مع حملات الاستعمار وربط الأسواق المستعمرة في الحالة الأوروبية والرق والإمبريالية في الحالة الأمريكية، والرأسماليّات المتوازنة (ألمانيا واليابان وكوريا ج بعد الحرب) وقد قامت على دعم الرأسمال العالمي واستئناف التحول الصناعي السابق مما خفّف من وطأة التناقضات الاجتماعية، والرأسماليّات النيوليبرالية وقد قامت على إبتلاع السوق للدولة والمجتمع كما في النموذج الهندي والمصري والروسي وغيرها.

أما الصين فتنبع تجربتها الإصلاحيّة من خصوصية اقتصادية وتاريخية، أما الخصوصيّة الاقتصاديّة فلأن الصين في خضم إصلاحات دينغ شياو بينغ عام 1978 وضعت حدود وضوابط للانفتاح الاقتصادي، فلم تتخلّ الصين عن التخطيط الاقتصادي المركزي رغم الانتقال النسبي لنظام السوق، ولم تتخلّ الدولة الصينية أبدًا عن نظام الخطط الخمسية منذ تأسيسها وحتى اليوم، فمن خلال الإمساك بالمسار العام للاقتصاد ( التحكّم بالتسعير، والإئتمان، والنقل الجمركي الخ) إستطاعت الدولة الصينية أن تمسك بلجام السوق من إبتلاع الأساس الاقتصادي للدولة (كما في النموذج الهندي)، وفي حين تعتمد الرأسماليّات الآسيوية على الارتباط البنيوي مع الرأسمال العالمي كما في الحالة الكوريّة واليابانيّة، أو يستند اقتصادها على أساس بؤر صناعية (معولمة) وسط بحر من الفقر كما في الحالة الهنديّة، فإن القاعدة البنيوية للاقتصاد الصيني هو الشعب الصيني ذاته، فلا تدين الصين في تجربتها التنموية للعلاقات الاقتصاديّة العالمية إلا كسبب ثانوي، فقد بُنيَ الأساس الاقتصادي للدولة الصينية القائمة اليوم في وقت كانت الصين فيه محاصرة دوليًّا وخارج النظام الدولي ولا مقعد لها في الأمم المتحدة، الذي كانت تحتلّه تايوان من 1949 وحتى 1971، ولذلك فإن أحد المحاذير التي شدّدت عليها تعاليم دينغ شياو بينغ كانت عدم تمادي الاقتصاد الصيني في الاستيراد والاعتماد دائمًا على الإنتاج والقوة التصديرية، حتى يملك الاقتصاد الصيني إمكانيّة “فك الارتباط” لو عاد النظام الدولي لمعاداة الصين كما كان في العهد الماوي، وهي إمكانيّة لا يملكها ولو نظريًّا أي اقتصاد نامي-صناعي آخر في العالم.

حجم التغيير الذي تحدثه الصين في ميزان القوى العالمي يحتّم على العالم إيجاد توازن جديد

وأما الخصوصية التاريخية فلأن الصين لا تبدأ من الصفر بل هي تسترجع مكانتها العالمية والإقليمية، فقد كانت الصين أكبر اقتصاد في العالم في سنة 1820، قبيل أن تبدأ الحملة العسكرية “التنويرية” البريطانيّة في سبيل الأفيون، والتي فتحت الباب للانقضاض الاستعماري على سواحل الصين (الحملة الأنغلوفرنسية 1856، الحملة الروسية 1886، الحملة الألمانيّة 1898 الخ)، ورغم أن الصين لم تُستعمر بالكامل أبدًا، إلا أنها خاضت مخاضًا عسيرًا من الثورات الدموية والانتفاضات والحروب الأهلية بدءًا بانتفاضة التايبينغ عام 1850، وانتفاضة نيان الكبرى عام 1851، وانتفاضة مسلمي هوي عام 1856، وثورة البوكسر عام 1899، والثورة الجمهورية مع سان يات سن عام 1911 والتي أنهت آخر سلالة إمبراطورية في التاريخ الصيني (سلالة تشينغ)، ومن ثم اندلعت حرب التوحيد بقيادة الكومنتانغ ضد أمراء الحرب، والحرب الأهلية بين الكومنتانغ والحزب الشيوعي الذي ظفر بالنصر عام 1949، ويسمّى هذا المخاض التاريخي العسير في التقويم الصيني بقرن الإذلال (1849-1949).

وعبر الجمهورية الشعبية تحاول الصين استئناف الميراث الثقافي-القومي العريق وإن كان في صبغة ماركسية-لينينية في العهد الماوي، واشتراكية بخصوصية صينية في عهد دينغ شياو بينغ، والصين هي المهيمن التاريخي الأوحد على كامل الجنوب الآسيوي (اليابان- كوريا- فييتنام- تايلاند.. إلخ) في الثقافة والدين والحروف والتقاليد الفكرية والسياسيّة، وعلى ذلك فإن هذه النظرة اللاتاريخيّة تفتقر للسياق الصحيح لفهم الصعود الصيني، وتستعمل له ذات السياقات التي استخدمت في تحليل القفزات الاقتصادية اليابانيّة والهنديّة، فكما قال لي كوان يو مؤسّس الدولة السنغافورية وأحد النصّاح المقرّبين لشين جين بينغ: “إن حجم التغيير الذي تحدثه الصين في ميزان القوى العالمي يحتّم على العالم إيجاد توازن جديد، فمن المستحيل أن نتظاهر بأن الصين مجرد لاعب كبير آخر، فنحن أمام اللاعب الأكبر في تاريخ العالم”.

النظرة الهجائيّة

في عام 2013 نشر المفكّر وأستاذ العلاقات الدوليّة جون ميرشايمر محاضرته الشهيرة (هل تستطيع الصين الصعود سلميًّا؟) وكان جوابه بلا تلعثم هو لا، فالتكدّس الأمني “الدفاعي” من الولايات المتحدة في بحر الصين الجنوبي لا يمكن إلا أن يثير نمو عسكري مناوئ من قبل الصين، والقوة القائمة لا يمكن ولا ينبغي لها أن تترك القوة الصاعدة تعتلي مكانتها بلا صدام، وفي 2017 نشر غراهام أليسون مؤلّفه (الحرب الحتميّة) بين الولايات المتحدة والصين في أطروحة مماثلة لميرشايمر ولكن أقل بجاحة، وفي 2016 رسمت مؤسّسة راند تفاصيل هذه الحرب في تقرير سُمّيَ (الحرب ضد الصين، التفكير فيما لا يقبله عقل)، وقدّرت الأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة والخسائر المحتملة البشريّة والجغرافيّة ومواقع القصف الإستراتيجي.. إلخ، إن هذه “الدراسات” و”التحليلات” المغلّفة بالقشرة الأكاديمية والستار العلمي (الواقعي-البنيوي)، هي في حقيقتها خطاب آيدلوجي، خطاب نابع من موقع الهيمنة الذي يجب حمايته والدفاع الآيدلوجي عنه، ولو تطرّق أي باحث صيني لأي أطروحة مماثلة من وجهة نظر صينية لأنهالت عليه الصحافة العالمية مندّدة بعدوانيّة الصين وتوسعيّة الصين وحقيقة الصين.

المشكلة في وقوع النخب في العالم الثالث في هذا الخطاب كمعيار موضوعي لنقد النظام الصيني، لتكون جزء من الحشد “الأخلاقي” العالمي بلا وعي ضد مملكة الشر الشيوعية، بدل أن يكون للعالم الثالث نقده وموقفه الخاص

وتمثّل الصحافة الغربية الشكل الدعائي لهذا الخطاب، فتقرأ يوميًّا الهجاء المبتذل للتقنية الصينية والصناعة الصينية والاقتصاد الصيني، فإذا كانت الصين تتفوّق على مجموع الدول الأوروبية والولايات المتحدة في وسائل النقل العام للمواطنين فذلك لأن الحزب الشيوعي يريد إحكام قبضته على الناس، وإذا كانت الصين تقدم أكبر نموذج في تاريخ العالم في القضاء على الفقر فذلك حتى يؤسس الحزب الشيوعي قاعدة للولاء، وإذا أزاحت الصين الولايات المتحدة لأول مرة منذ قرن كامل في عدد براءات الإختراع فلأن الصين تسرق التقنية، وبعد أزمة الوباء العالمي كوفيد-19 اشتد هذا السعار أكثر، فقد شنّت الصحف الغربية حملة شعواء ضد الصين وإجراءاتها الأمنية الصارمة وقت اتخاذها قرار إغلاق الحدود الدولية والإقليمية، قبل أن يكتسب الوباء انتشاره العالمي، ثم أعقبتها في الحملة “الحقوقية” للدفاع عن هونغ كونغ آخر معاقل الوجود الغربي في الأرض الصينية، ويفتقر هذا الخطاب حتى للأساس الأخلاقي من أجل الحديث عن القضايا الحقيقية مثل قضية مسلمي الإيغور.

إن النظرة الهجائية أبسط من أن تحتاج لتفصيل، وهي نظرة تبدو منطقية ومتسقة مع ذاتها في النطاق الغربي، لأنه خطاب دفاع عن النفس، ولكن المشكلة في وقوع النخب في العالم الثالث في هذا الخطاب كمعيار موضوعي لنقد النظام الصيني، لتكون جزء من الحشد “الأخلاقي” العالمي بلا وعي ضد مملكة الشر الشيوعية، بدل أن يكون للعالم الثالث نقده وموقفه الخاص تجاه النظام والتجربة الصينية، وقد حاول فوكوياما رغم ليبراليّته الانفكاك عن هذا الخطاب في دراسته “النظام السياسي والإنحطاط السياسي” وسخر من النظرة الكاريكاتورية الدعائية في الغرب للنظام الصيني كدولة ديستوبيّة رقمية، وحاول تجاوز خطاب “الدفاع عن النفس” هذا من أجل استيعاب موضوعي لطبيعة النظام الصيني، وفكّك كثير من الكليشيهات عن الحكم الديكتاتوري القاتم، على أساس واقع وحقائق مختلفة، تُحكم فيه الصين داخليًّا بنوع من الديمقراطية الإدارية (انتخاب الحكومات المحلية والبلديّات الخ)، بينما تستأثر بيكين في رسم السياسة الدولية، وحركة احتجاج اجتماعي دائمة بمطالب مختلفة، ضد النظرة السطحية لمجتمع صيني آلي بلا روح.

سوء فهم للنظام الدولي

تشترك النظرتان السابقتان في الإنطلاق من سوء فهم جذري لطبيعة النظام الدولي، رغم اختلاف المستويات في التعاطي مع الموضوع إلا أنه يوجد خطأ جوهري واحد، وهو النظر للنظام الدولي كشيء ثابت، شكل أو قالب ثابت، والمضمون يتغيّر، وبتبسيط أكثر تنطلق هذه النظرة من افتراض وجود أبدي لهرمية سياسية دوليّة، تتربع على قمتها دائمًا قوّة واحدة، وتغيير النظام الدولي هو تغيير من يجلس على القمة، وتشترك النظرتان السابقتان في التحليل الدولي للصين على أنها قوة تريد إزاحة الولايات المتحدة من هذا المقعد والاستئثار به، وهذه نظرة خاطئة بالمجمل، إذ لا وجود لهذا المقعد على القمّة الدولية أصلًا، النظام الدولي هو كيان تاريخي، حركي، وهو نتاج للعلاقات الاقتصادية-السياسيّة بين الدول، وهذه العلاقات في حالة حركة مستمرّة، في حالة تفاعل دائم، حتى في أشد حالات الاستقرار ركودًا.

النظام الدولي لعالم ما بعد انحطاط الولايات المتحدة هو نظام جديد لم يتشكّل بعد، ستلعب فيه الصين دورًا حاسمًا بلا شك، ولكن الشكل الإمبريالي للدول العظمى لا يمكن أن يتكرر كما كان في القرن العشرين

إن الولايات المتحدة تنظر للعالم من خلال هذا الإطار المتخيّل، إطار تكون فيه هي المركز الاقتصادي والثقافي والعسكري الأوحد للعالم، صحيح أن الولايات المتحدة هي القوة الأعظم في العالم، وتحاول الاحتفاظ بما يسمّى عالم القطب الأوحد، ولكن من ناحية موضوعية فإن العالم لم يكن خاضعًا كليًّا للقطب الواحد إلا في فترة قصيرة نسبيًّا وهي التسعينات، ثم أعاد العالم تنظيم نفسه على أساس القوى والتحالفات الإقليمية، ورغم التفوق العسكري الهائل فلم تعد تملك الولايات المتحدة الحرية الدولية في شن حملات التأديب الإمبريالي كما كانت تفعل في القرن الماضي، ناهيك عن الحالة الكئيبة القائمة للولايات المتحدة اليوم، الرجل المريض للقرن الواحد والعشرين، فرغم الإنتفاخ الدولي تعاني الولايات المتحدة في أحشائها الداخلية من حالة تعفّن تاريخي، حالة تآكل تاريخي، وهذا موضوع آخر.

الصين لا يمكن لها ولو أرادت أن تستبدل الولايات المتحدة بنفسها، فالنظام الدولي لعالم ما بعد انحطاط الولايات المتحدة هو نظام جديد لم يتشكّل بعد، ستلعب فيه الصين دورًا حاسمًا بلا شك، ولكن الشكل الإمبريالي للدول العظمى لا يمكن أن يتكرر كما كان في القرن العشرين، وحتى اليوم لم تلطّخ الصين سمعتها الدولية في استعمال حجمها العسكري ضد الدول الصغيرة كما فعلت الولايات المتحدة وروسيا في أفغانستان وسوريا.. إلخ، إن التاريخ ليس خطًا دائريًّا ولا يوجد حدث يتكرّر مرتيْن، ولا يمكن فهم التحوّل الاجتماعي-الاقتصادي الهائل الذي أحدثته الصين وآثار هذا التحوّل السياسية والدولية إلا عبر محو الصين المتخيّلة التي يبنى على أساسها التحليلات والافتراضات الدولية الخاطئة، لا يمكن فهم طبيعة النظام الصيني عبر الخطابات والسرديّات الرغبويّة، بل يجب النزول إلى الواقع الموضوعي المعاش في أصغر التفاصيل الرقميّة المملّة عن المجتمع الصيني، أي النزول للصين الحقيقية كما هي.