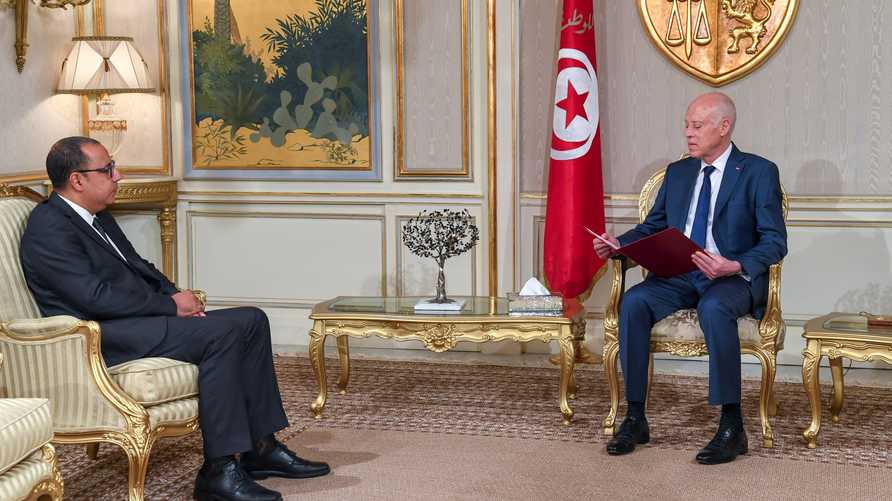

في انتظار جلسة البرلمان التونسي لمنح الثقة لحكومة هشام المشيشي الجديدة المقررة في الفاتح من سبتمبر/ أيلول، ارتفع الجدل على الساحة السياسية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن ملامح الحكومة المكلفة ومدى قدرتها على إنقاذ البلاد من الأزمات المتعددة الاقتصادية والاجتماعية، وازداد الارتباك في المشهد بعد المؤشرات التي أوحت بأنّ الفريق الوزاري هو نتاج رؤية ساكن قرطاج وخياراته، بمعنى أصح أنّها لا تستجيب لتوقعات التونسيين بقدر ما هي جزء من خطة سعيد الرامية لتغيير النظام من برلماني معدل إلى رئاسي يُمسك من خلاله بمفاصل الحكم.

سعيّد الذي أنتخب عقابًا لمنظومة ما بعد 14 يناير أتقن منذ صعوده إلى سدة الحكم في تونس لعبة الشد والجذب باقتدار بعد أن سحب الجميع إلى مربعه وميدانه الذي يتقنه (الدستور والقانون)، إضافة إلى استثماره حالة المناكفة الحزبية بين مكونات المشهد السياسية في تونس وخاصة صراع حركة النهضة مع الحر الدستوري (سليل التجمع المنحل)، وكذلك استغلاله لثغرات دستور 2014 وغياب المحكمة الدستورية، والأخيرة فتحت له الباب لتأويل النصوص وفق رؤيته وأجندته المراد تنفيذها.

كل هذه العوامل، أكسبت سعيد منذ اليوم الأول نقاطًا تلو الأخرى في معاركه السياسية، ولكن آخرها المتمثلة في تكليف حكومة المشيشي بعد أن فرض رئاسة إلياس الفخفاخ، يُمكن أن تكون خاتمة الحروب إما بحسمه النزاع لصالحه أو انتكاسة يتلقاها مشروعه الذي طالما روّج له قبل وصوله قرطاج.

تكنوقراط.. ميكيافيلية سعيد

من المؤكد أنّ حكومة هشام المشيشي سيتمّ تمريرها كرهًا أو طوعًا لأسباب عديدة من بينها التحديات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك المخاوف من الموجة الثانية لجائحة كوفيد 19، إضافة إلى تعذر استمرار دواليب الدولة تحت حكومة الفخفاخ لتصريف الأعمال، التي تعاني من شغورات حساسة وسمعة سيئة لرئيسها، والأكثر من ذلك أنّ الوضع الراهن الذي تمر به تونس لا يسمح لها بتحمل تكاليف المجازفة بانتخابات مبكرة ماديًا وسياسيًا، سيما وأنّ البرلمان لم يُجري بعد تعديلاته على النظام الانتخابي الذي أثبت قصوره، ولم يركز المحكمة الدستورية القادرة على حل النزاعات القانونية في حال حصول تجاوزات.

حصول المشيشي على ثقة البرلمان التونسي (109 صوت)، لا تعني بالضرورة انتصارًا لساكن قرطاج الذي نجح نسبيًا في كسر شوكة الأحزاب داخل البرلمان، باعتبار أنّ الحكومة الجديدة لم تكن نتاجًا لمفاوضات واقتراحات قدمتها القوى الفاعلة وإنّما هي خيار للرئيس وُصف بأنّه “ردّة سياسية” ومناورة تكشف عن جوهر الصراع داخل الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد، ما يعني أنّ الأزمة الفعلية والحقيقية تكمن في حقيقة مشروع ما وراء حكومة الرئيس الثانية التي خيّر أنّ تكون على أساس كفاءات رغم موقفه الذي أعلن عنه في وقت سابق.

في حوار أجراه مع موقع محلي، بتاريخ 29 يوليو 2014، قال الرئيس التونسي الحالي: “إنّ “حكومة التكنوقراط كذبة كبرى ومناورة كبيرة”، مضيفًا أنّه “لا وجود لحكومة تكنوقراط، وعضو أي حكومة لا يكون إلا سياسيّا، وأي قرار حتى وإن كان في مجال تقني لا يمكن أن يكون إلّا سياسيّا”.

التصريح يوضح بشكل جلي أنّ قيس سعيد تراجع عن مبادئه العامة التي طالما روج إليها وغيّر نظرته من شكل الحكومة بعد وصوله إلى قرطاج، وأنّ إصراره على هذا النوع (تكنوقراط) كشف عن ميكيافيليته بسعيه إلى تكريس مشروعه السياسي “الغامض” بكل الوسائل المتاحة، ما دفع ببعض المراقبين للشأن السياسي التونسي إلى اعتبار أنّ حكومة التكنوقراط الأخيرة برئاسة المشيشي وتدخل القصر في تشكيل ملامحها، ليست سوى محاولة للانقلاب على المسار الديمقراطي وإزاحة الأطراف التي انتخبها الشعب.

في ذات الإطار، يعلم الرئيس التونسي جيدًا انّ حكومة التكنوقراط بملامحها الحالية وبالشخصيات المقترحة ليست مؤهلة لمعالجة الواقع الاجتماعي والاقتصادي المتأزم، وأنّه في ظل غياب الحزام البرلماني الداعم، فإنّ مرورها لن يكون إلاّ مجرد حبل نجاة للأحزاب لتفادي سيناريو حل البرلمان، خاصة أنّ الفصل 89 من الدستور يُعطي لرئيس الجمهورية صلاحية حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة في حال لم يمنح نواب الشعب الثقة في حكومة المشيشي، ما يعني أنّ سعيد حاول من خلال الحكومة الثانية الزج بالمنظومة السياسية الفاعلة داخل البرلمان إلى الزاوية، فإن قبلت بالمشيشي انصاعت لخيار ساكن قرطاج باعتبار أنّ الحكومة هي حكومة الرئيس بالأساس، وإن رفضت فإن البرلمان سيُحل وهو ما يصبو إليه سعيد ضمن برنامجه الانقلابي لتحويل النظام السياسي من برلماني لرئاسي.

لذلك، فإنّ استغلال الفراغ المؤسساتي (المحكمة الدستورية) وضعف الأحزاب وصراعها مكنوه من الذهاب بمشروعه إلى أقصى مدى، فبعد حكومة الرئيس الأولى مع إلياس الفخفاخ، تدخل تونس مرحلة حكومة الرئيس الثانية في نظام برلماني معدل، إذ يشرف سعيّد على التشكيلة الحكومية وبرنامجها وأسسها من دون سند دستوري، رغم أنّه لا وجود لحكومة الرئيس في الدستور ولا لاختيار رئيس حكومة وحكومة من خارج أحزاب الحكم البرلماني، بمعنى أن سعيد يسير رويدًا في برنامجه الذي يقوم أساسًا على “فناء” الأحزاب السياسية وبقاء سلطة الرئيس، بعد أن استغل العوامل التالية:

- استعمل الأحزاب الوظيفية واستغل صراعها مع حركة النهضة وخوفها من فرضية حل البرلمان.

- همّش دور البرلمان كأحد الركائز الأساسيّة لأيّ نظام ديمقراطي في العالم وعمل على ترذيله.

- استغل الظرف السياسي الخاص الذي تمرّ به تونس في مرحلة انتقاليّة.

- استغل تبعات القانون الانتخابي والصراعات السياسيّة بين الأحزاب.

- وظف غياب المحكمة الدستورية واحتكر تأويل النصوص القانونية.

قراءة في شكل الحكومة

مكونات حكومة المشيشي وهيكلتها تُشير إلى البصمة الواضحة للرئيس سعيد الذي وضع يديه على وزارات السيادة الأربعة، إذ حمل الفريق الحكومي المقترح أسماء لبعض تلامذته المباشرين أو المعنويين إضافة إلى رجال القانون الذين تربطهم علاقات متينة مع مستشاري القصر.

السيرة الذاتية لأعضاء الفريق الوزاري تُدلل على أنّ الاختيار ارتكز على طبيعة مشروع سعيد المستقبلي وإلى مراكز القوى ورؤية المستشارين المحيطين بسعيد الذي استأثر بالوزارات وذلك باقتراحه كلا من المحامي توفيق شرف الدين، المنسق السابق لحملة قيس سعيد في سوسة، لحقيبة الداخليّة، وعثمان الجرندي، مستشار الرئيس للشؤون الديبلوماسية، لحقيبة الشؤون الخارجية، وإبراهيم البرطاجي، الأستاذ الجامعي صديق الرئيس، لحقيبة الدفاع، ما يعني أنّ هشام المشيشي بات واقعيا وزيرًا أوّلًا لا رئيس حكومة.

سعيّد أحكم قبضته على الحكومة، ولم يكتفِ بما يتيحه له الدستور، تعيين وزيري الخارجية والدفاع، وإنما أضاف إليهما الداخلية أيضاً (توفيق شرف الدين) المشرف على الحملة الانتخابية لسعيّد في محافظة سوسة، وهو ما يعني أن سعيّد أحكم قبضته على الملف الأمني والخارجي بالكامل، وعيّن ذوي ثقة في المناصب الحساسة السيادية وحتى في بعض الحقائب الأقل أهمية.

بعيدًا عن الأسماء، فإن شكل الفريق المقترح وملامحه يدفعنا إلى استنتاج رئيسي مفاده أنّ حكومة التكنوقراط الجديدة هي نتاج صراع محموم بين قرطاج وباردو على السلطة وليست مطلبًا ـأو حاجة اقتضتها الظروف والأوضاع لإنقاذ البلاد ما يعني أنّها صنيعة المسار “الانقلابي” الذي يقوده سيعد لتغيير نظام الحكم وألمح له في مناسبات سابقة.

كما يسقط وصف حكومة “الإنقاذ” عن فريق المشيشي لعدة عوامل وأسباب لم تعد خافية على عامة التونسيين ومنها، أنّ الفريق المقترح رأسًا من سعيد حمل تعيينات مشبوهة وأخرى قائمة على الموالاة والمحاباة (وزارات السيادة)، تُناقض تمامًا خطابات الرئيس الثورية وانتقاداته للتعيينات في الحكومات الحزبية السابقة.

من جهة أخرى، فإنّ تقديمها على أساس الكفاءات لا يستقيم في ظل وجود أسماء تسقط عنها صفة الكفاءة والخبرة وحتى الاستقلالية خاصة مع وجود شخصيات من منظومة ما قبل ثورة 14 يناير (التجمع المنحل)، وكذلك من خلال غياب الرؤى والخطة الواضحة وبرامج العمل.

التداعيات

من البديهي أنّه في حالة تمرير حكومة الرئيس الثانية دون ضمان تأييد الأغلبية البرلمانية لها أو إسنادها سياسيًا من قبل الأحزاب، فإن البلاد ستعرف انزلاقا غير شرعي للنظام السياسي، بتسريع الخطى واقعيا في تكريس نظام رئاسي في ظلّ دستور ينظم حكما شبه برلماني.

إضافة إلى ذلك فإنّ هذا الوضع سيُهدد الاستقرار الحكومي الذي تحتاجه البلاد، ففي أيّ ظرف يمكن للأغلبية البرلمانية أن تسحب الثقة من حكومة الرئيس أو تضطرّها للاستقالة، وبالتالي ستدخل تونس مرحلة عدم الاستقرار السياسي الذي تستحكمه استتباعات أخرى اجتماعية واقتصادية قد تقود إلى الفوضى.

في هذا الإطار، نبّه مستشار الرئيس السابق المنصف المرزوقي، عدنان منصر، في تدوينة على صفحته على “فيسبوك” أن “سعيّد قد وقع في فخ عظيم… لأن هذه الحكومة لن تقدر على شيء، مع رئيس حكومة بلا تصور، ورئيس جمهورية لا أعتقد أنه واعٍ تماماً بدقة المنعرج، الآن سيصبح بإمكان الأحزاب أن تترك الرئيس وحكومته يغرقان ببطء في أزمة تتلاشى إمكانية الخروج منها. كنت أرجو أن يكون في القوم بعض رأي، يمنع الرئيس من فقدان دور الحَكَم، ذلك الدور الذي نحتاجه جميعاً، ولكن الرئيس اختار أن يكون لاعباً، في لعبة ككرة القدم مثلاً، اللاعب معرض للإصابات، وبعضها قد يكون خطيراً”.

بالمحصلة، إنّ المعركة التي يخوضها الرئيس قيس سعيد ضد الأحزاب بمختلف إيديولوجياتها خرجت من الغرف المظلمة إلى العلن، وما المواجهة بينه وبين حركة النهضة بخصوص الصلاحيات إلّا خطوة أولى تتبعها معارك مع المنظومة السياسية برمتها قصد ترذيلها تمهيدًا لتحييدها أو إقصائها، وهي إشارات تلقفتها الأحزاب التي كانت تدعم حكومة الرئيس الأولى بقيادة إلياس الفخفاخ، حيث أبدت تخوفها من سلوك الرئيس وأطروحاته، لكن مشروع سعيد المؤجل إلى حين قد يصطدم بإكراهات الاستجابة لمطالب الشعب، والأخير قد يحمّله لاحقًا مسؤولية نتائج اختياره لحكومة تعمل ضد تطلعاته.