ترجمة وتحرير نون بوست

على مدى ثلاثة عقود، كنت أقوم بتوثيق حياة شعب جو/هوانسي في شمال غرب صحراء كالاهاري، وصراعهم المؤلم مع الحداثة. ربما يكون شعب جو/هوانسي من المجتمعات القليلة التي تشتهر بأنها لا تزال تعتاش على الصيد وجمع الثمار. ولكن بالنسبة لهم، التوسع المتواصل للاقتصاد العالمي ليس له أي معنى.

سُئلت من قبلهم عن السبب الذي يفسر تقاضي المسؤولين الحكوميين الذين يجلسون في مكاتب مكيفة ويتجاذبون أطراف الحديث مع زملائهم بينما يحتسون القهوة طوال اليوم، أجورًا تفوق أجور الشباب الذين أرسلوهم لحفر الخنادق. ولماذا يستمر الناس في العودة إلى عملهم بدلا من الاستمتاع بأجورهم التي تقاضوها في اليوم السابق؟ ولماذا يعمل الناس بجد لاكتساب ثروة طائلة أكثر مما يحتاجون أو يستمتعون به؟

بالنسبة لي، لم يكن طرح شعب جو/هوانسي لمثل هذه الأسئلة مفاجئا. منذ أن شرعت في العمل معهم، كانوا يُعرفون على نطاق واسع بأنهم يمثلون أفضل النماذج الحديثة لحياة الصيادين وجامعي الثمار. لكن كلما طالت مدة بقائي معهم، أصبحت مقتنعًا أكثر بأن فهم نهجهم الاقتصادي لم يقدم فقط رؤى حول الماضي، بل قدم أيضًا أدلة حول كيفية تنظيم أنفسنا في العالم الصناعي في مستقبل آلي بشكل متزايد.

شعب جو/هوانسي في محافظة “ناي ناي”، ناميبيا.

مع ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل نتيجة جائحة كوفيد-19، أصبحت الممارسات التي كان يُنظر إليها على أنها هامشية، جزءًا يكاد يكون حتميا من النظام العالمي الجديد. تتحدث الحكومات عن استعدادها لتبني لقاحات اقتصادية ثورية، بدءا من مخططات الإجازة التي تضمنها الدولة وصولا إلى إعطائنا نقودًا لتناول الطعام في المطاعم، أي شيء من شأنه أن يعيد الناس إلى العمل.

غذت الروح نفسها المناقشات التي دارت قبل الجائحة حول مستقبل العمل، والتي ركزت بشكل أساسي على المخاوف الناشئة عن تفكيك سوق العمل من خلال أنظمة آلية أكثر إنتاجية تعتمد على الذكاء الاصطناعي. من السهل أن نرى أسباب هذا القلق. فالعمل الذي نقوم به يحدد هويتنا؛ آفاقنا المستقبلية، ويحدد لنا المكان الذي نقضي أغلب أوقاتنا فيه والأشخاص الذين نقضي معظم أوقاتنا معهم وهو الذي يشكل قيمنا. لكن يبقى هدف العمالة الشاملة شعارًا للسياسيين من جميع الأطياف.

لم يكن من المفترض أن يكون الأمر على هذا النحو. منذ التحركات الأولى للثورة الصناعية، كان الناس حائرين بشأن آفاق مستقبل تُحرر فيه الأتمتة (التشغيل الآلي) الناس العاديين تدريجيا من العمل الممل. في سنة 1776، أشاد آدم سميث، الأب المؤسس للاقتصاد الحديث، بـ”الآلات الجميلة جدا” التي اعتقد أنها ستسهل العمل وتختصره بمرور الوقت.

في القرن العشرين، وصف برتراند راسل كيف “سيصبح الرجال والنساء العاديون، الذين لديهم فرصة لعيش حياة سعيدة، أكثر لطفا وأقل اضطهادًا” بل ويفقدون “طعم الحرب” في عالم سيصبح آليًا عن قريب. كان راسل يأمل في أن يحدث هذا التغيير في حياته. ولاحظ راسل في سنة 1932 أن “الحرب أظهرت بشكل قاطع أنه من الممكن الحفاظ على رفاه السكان المعاصرين الذين سيعملون في العالم الحديث من خلال التنظيم العلمي للإنتاج”.

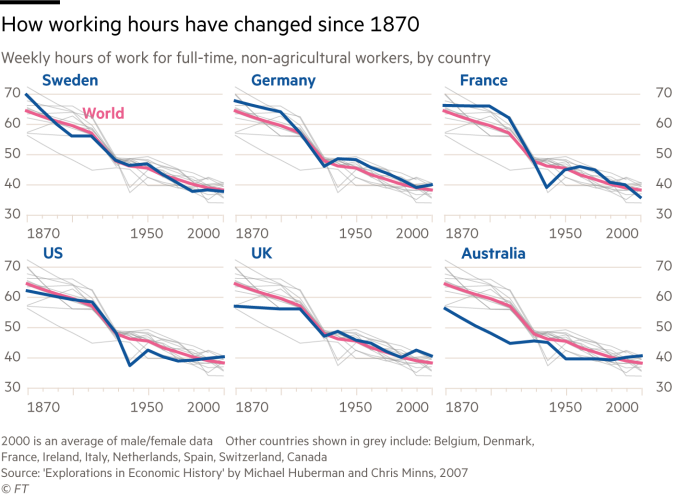

منذ مطلع القرن العشرين وحتى بداية الحرب العالمية الثانية، انخفضت ساعات العمل الأسبوعية في البلدان الصناعية بالفعل بشكل مطرد. كان الاقتصادي جون ماينارد كينز، يتفق مع منظور راسل، حيث توقع أنه بحلول سنة 2030، سيبدأ عصر لا يعمل فيه أحد باستثناء عدد قليل من “صانعي الأموال الهادفين” أكثر من 15 ساعة في الأسبوع، وذلك من خلال تراكم رأس المال، والتحسينات في الإنتاجية والتقدم التكنولوجي الذي من شأنه أن يحل “المشكلة الاقتصادية”. وقد اعتبر كينز أن خطوط الإنتاج المؤتمتة كانت بمثابة ناقوس موت الاقتصادات الأرثوذكسية.

تعتمد المؤسسات والهياكل التي تنظم اقتصاداتنا الرسمية بشكل مباشر على افتراض الندرة: ففي حين أن رغبات الناس لا حدود لها، فإن الموارد المتاحة لتلبية احتياجاتهم ورغباتهم ليست كذلك. في المستقبل الآلي، كان يعتقد أن الندرة المطلقة ستكون شيئًا من الماضي ونتيجة لذلك سوف نتجاهل بنيتنا التحتية الاقتصادية وثقافة العمل التي عفا عليها الزمن. لقد تجاوزنا العتبات التي قال كينز إنه يجب الوفاء بها لتحقيق “العصر الذهبي للرفاه” منذ عقود.

مع ذلك، يعمل معظمنا الآن لساعات أطول مقارنة بالساعات التي عملها زملاء كينز وراسل. وبما أن الأتمتة وكوفيد-19 تسببا في تآكل سوق العمل، فإننا لا نزال نركز اهتمامنا على إيجاد مواطن شغل جديدة ليقوم بها الأشخاص – حتى لو بدا أن هذا العمل لا يوفر أي فائدة في كثير من الأحيان سوى الحفاظ على دوران عجلة التجارة ودعم النمو. وبغض النظر عن شدة المحنة الحالية التي نمر بها، هناك أسباب وجيهة تفسر ضرورة عدم تجاهل رؤى هؤلاء المفكرين حول مستقبل مرفه.

إن إلقاء نظرة أكثر تمعنا من تلك التي يتبناها خبراء الاقتصاد على التاريخ البشري لن يكشف فقط أن العديد من أفكارنا حول العمل والندرة متأصلة من الثورة الزراعية، وإنما يكشف أيضًا أنه بالنسبة لأكثر من 95 بالمئة من تاريخ الإنسان العاقل، استمتع الناس بوقت فراغ أكثر مما نتمتع به الآن.

بشكل أساسي، ولدنا للعمل. تسعى جميع الكائنات الحية إلى جمع الطاقة وتوظيفها في النمو والبقاء على قيد الحياة والتكاثر. يميز هذا العمل الأولي الكائنات الحية مثل البكتيريا والأشجار والبشر عن الجماد، مثل الصخور والنجوم. ولكن حتى بين الكائنات الحية، يلفت البشر النظر في العمل الذي يقومون به.

تكون معظم الكائنات الحية “هادفة” عندما تستهلك الطاقة، وهذا يعني أنه في حين أنه من الممكن لمراقب خارجي تحديد الهدف من أفعالها، فإنه ليس هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن هذه الكائنات تحدد عملها من خلال رؤية واضحة لما تريد تحقيقه. على النقيض من ذلك، يمتلك البشر بشكل فريد هدفا لأعمالهم. وعندما نذهب إلى العمل، عادة ما نقوم بذلك لأسباب تتجاوز مجرد جمع الطاقة.

رويترز بلازا في كناري وارف في شرق لندن.

إن رسم المسار التطوري للجنس البشري يكشف أن أجسادنا وعقولنا على مدى آلاف الأجيال قد تشكلت تدريجياً من خلال أنواع مختلفة من الأعمال التي قام بها أسلافنا التطوريون المتعددون. كما يُظهر أن الانتقاء الطبيعي جعلنا نتحول إلى متخصصين محترفين تكيفوا بشكل كبير لاكتساب مجموعة مذهلة من المهارات خلال حياتنا.

يشير رسم خريطة تاريخنا التطوري أيضًا إلى أنه بالنسبة لمعظم التاريخ، كلما زادت رغبة أسلافنا التطوريين في تأمين الطاقة – بحكم الأدوات البسيطة التي صنعوها، وفي نهاية المطاف، ربما قبل نصف مليون سنة من خلال إتقانهم لإشعال النار – قل الوقت والطاقة التي استهلكوها في البحث عن الطعام. بدلاً من ذلك، أمضوا وقتًا في ممارسة أنشطة هادفة أخرى مثل تأليف الموسيقى والاستكشاف وتزيين أجسادهم والتواصل الاجتماعي. ومن الفرضيات المطروحة أنه لولا وقت الفراغ الذي وفرته النار والأدوات، لما طور أسلافنا اللغة أبدًا، ولتوجب عليهم بدلا من ذلك – مثل الغوريلا – قضاء ما يصل إلى 11 ساعة في اليوم في البحث بمشقة عن الطعام والمضغ ومعالجة الأطعمة الليفية التي يصعب هضمها.

تشير البيانات المتعلقة بعلم الوراثة والبيانات الأثرية الجديدة الآن إلى أن الإنسان العاقل ظهر لأول مرة في إفريقيا منذ حوالي 300 ألف سنة. لكن من الصعب استنتاج كيف عاشوا من هذه البيانات وحدها. لإعادة تشكيل العظام المجزأة والأحجار المكسورة التي تمثل الدليل الوحيد على كيفية عيش أسلافنا، بدأ علماء الأنثروبولوجيا منذ ستينيات القرن الماضي العمل مع المجموعات المتبقية من الشعوب القديمة الباحثة عن الطعام: أكثر الشعوب الحية التي تشبه طريقة عيشها الطريقة التي عاش بها أسلافنا خلال الـ 290 ألف سنة الأولى من تاريخ الإنسان العاقل.

شملت أشهر هذه الدراسات شعب جو/هوانسي، وهو مجتمع ينحدر من سلسلة مستمرة من الصيادين وجامعي الثمار الذين كانوا يعيشون في عزلة إلى حد كبير في جنوب إفريقيا منذ بدايات جنسنا البشري. وقلبت هذه الدراسات الأفكار الراسخة للتطور الاجتماعي رأساً على عقب من خلال إظهار أن أسلافنا من الصيادين وجامعي الثمار لم يتحملوا بالتأكيد حياة “قذرة ووحشية وقصيرة”. فقد تبين أن شعب جو/هوانسي تغذوا جيدًا وكانوا أسعد وأطول عمراً من الناس الذين انتموا للعديد من المجتمعات الزراعية، وبما أنهم نادراً ما اضطروا إلى العمل أكثر من 15 ساعة في الأسبوع، كانوا يمتلكون الكثير من الوقت والطاقة لتوظيفها في أوقات الفراغ.

شرح كيفية نصب فخ في متحف جو/هوانسي الحي في ناميبيا.

أظهرت الأبحاث اللاحقة صورة لمدى اختلاف شعب جو/هوانسي والمجتمعات الباحثة عن الطعام محدودة النطاق في تنظيم نفسها اقتصاديًا، حيث أنها كشفت على سبيل المثال عن مدى دعم اقتصادهم لمجتمعات كانت في نفس الوقت شديدة الفردية وقائمة على المساواة، والتي تركزت آلية إعادة توزيع الثروات فيها على “مشاركة الطلب” – وهو نظام يمنح كل فرد الحق المطلق في فرض ضرائب فعالة على أي فوائض يمتلكونها.

وقد أظهرت الأبحاث كيف أن المحاولات الفردية إما لتكديس أو احتكار الموارد أو السلطة في هذه المجتمعات قوبلت بالسخرية والاستهزاء. والأهم من ذلك أن هذه المحاولات أثارت أسئلة لا نهائية حول كيفية تنظيم اقتصاداتنا، على الأقل لأنها أظهرت أنه على عكس الافتراضات حول الطبيعة البشرية التي توفر ضمانات لمؤسساتنا الاقتصادية، لم يكن الباحثون عن الطعام منشغلين دائمًا بالندرة ولم ينخرطوا في منافسة دائمة حول الموارد.

تفترض مشكلة الندرة أنه محكوم علينا بالعيش في حياة عبثية، حيث نعمل دوما على ملء الفراغ بين رغباتنا النهمة وإمكانياتنا المحدودة، بيد أن الباحثين عن الطعام لم يعملوا كثيرًا لأن لديهم القليل من الاحتياجات، والتي يمكنهم دائمًا إشباعها بسهولة. وبدلاً من الانشغال بالندرة، كان لديهم الثقة في العناية الإلهية لبيئتهم الصحراوية وقدرتهم على استغلال هذه البيئة. وإذا قمنا بقياس نجاح الحضارة من خلال صمودها على مر الزمن، فإن قبيلة جو/هوانسي وغيرهم من الباحثين عن الطعام في جنوب إفريقيا – هم من دعاة الاقتصاد الأكثر نجاحًا واستدامة في تاريخ البشرية وبفارق كبير.

في ناميبيا، بطالة الشباب تتجاوز 50 بالمئة.

في هذه الفترة، ليس لدى قبيلة جو/ هوانسي الكثير من الأسباب التي قد تدفعها للاحتفال بهذا الأمر. فقد انتزعت ملكية أغلب أراضيهم على مدى العقود الخمسة الماضية ومعظمهم يكافحون لكسب لقمة عيش في أكواخ على أطراف البلدات الناميبية وفي “مناطق إعادة التوطين” أين يواجهون الجوع والأمراض المرتبطة بالفقر. ومع عجزهم عن تأمين فرص عمل في اقتصاد يعتمد على رأس المال بكثافة أين تصل بطالة الشباب إلى 50 بالمئة، فهم يعتمدون على التسول والعمل المؤقت – غالبًا مقابل الكحول أو دقيق الذرة – وعلى المساعدات الحكومية.

إذا كان انشغالنا بالندرة والعمل الجاد ليس جزءًا من الطبيعة البشرية، وإنما موروثا ثقافيا، فمن أين نشأ؟ يوجد الآن دليل تجريبي يؤكد أن ممارسة الزراعة، الذي بدأ منذ ما يزيد قليلاً عن 10000 سنة، لم يولّد لدينا الإيمان بفضائل العمل الجاد فحسب بل تمخضت عنه أيضا الافتراضات الأساسية حول الطبيعة البشرية التي دعمت مشكلة الندرة، وبالتالي، المؤسسات والهياكل والمعايير التي تشكل حياتنا الاقتصادية والاجتماعية اليوم.

ليس من قبيل المصادفة أن تصوراتنا عن النمو والفائدة والديون وكذلك الكثير من المصطلحات الاقتصادية – بما في ذلك كلمات مثل “الرسوم” و”رأس المال” و”المال” – لها جذور في تربة الحضارات الزراعية العظيمة الأولى.

كانت الزراعة أكثر إنتاجية بكثير من البحث عن الغذاء، لكنها وضعت عبئا غير مسبوق على اليد العاملة البشرية. وكان السكان الزراعيون الذين يتزايد عددهم بسرعة يميلون دائما إلى العودة بسرعة إلى تحميل الأرض الزراعية أكثر من طاقة استيعابها، وهكذا عانوا باستمرار من الجفاف والفيضانات والمجاعة والكوارث. ومهما كانت العناصر مواتية، فإن المزارعين كانوا عرضة لدورة سنوية صارمة تضمن أن معظم الجهود لا تسفر إلا عن مكافآت في المستقبل. والأكثر من ذلك، وكما سيخبرك أي مزارع، فإن الأقدار ستعاقب أولئك الذين يؤجلون المهام العاجلة مثل إصلاح الأسوار أو زرع حقل في الوقت المناسب، ومكافأة أولئك الذين يبذلون جهدًا إضافيًا للقيام بحالات طارئة لما هو غير متوقع.

“المزارع”، رؤية جان فرانسوا ميليه سنة 1850 للفلاحين الفرنسيين.

لو كان راسل على قيد الحياة اليوم، لكان سعيدًا على الأرجح لمعرفته أن هناك أدلة قوية على أن مواقفنا من العمل نتيجة ثانوية ثقافية للبؤس الذي عانته المجتمعات الزراعية المبكرة. ولن يجعل مثل هذا الاعتراف تصوره عن المجتمع المثالي أكثر قابلية للتحقيق فحسب، بل سيعطي أيضًا تأثيراََ قويََا لوجهة نظر مفادها أن التشغيل الآلي سيضع نهاية للندرة وزوال الاقتصاد الأرثوذكسي – جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الاجتماعية والهياكل والمعايير التي تتمحور حوله. ولكنه قد يكون محبطًا بنفس القدر حول عنادنا بشأن تغيير سلوكنا، حتى عندما نواجه التكاليف المرتبطة بالنمو اللامتناهي.

مع ذلك، هناك العديد من الأسباب الوجيهة التي تجعلنا نعيد النظر في ثقافة العمل لدينا، بما في ذلك أن العمل بالنسبة لمعظم الناس يجلب القليل من المكافآت بخلاف الراتب. كما أظهر استطلاع غالوب للحياة العملية في 155 دولة والذي نُشر في سنة 2017، أن واحد فقط من كل 10 أشخاص من أوروبا الغربية وصفوا أنفسهم بأنهم منخرطون في وظائفهم. وربما يكون هذا غير مفاجئ. وفي استطلاع آخر أجرته شركة يوجوف نشر سنة 2015، قال 37 في المئة من البالغين البريطانيين العاملين إن وظائفهم لم تقدم أي مساهمة ذات مغزى للعالم.

حتى لو وضعنا هذه الحقائق جانبًا، فهناك سبب أكثر إلحاحًا لتحويل مقاربة العمل. مع الأخذ بعين الاعتبار أن العمل في جوهره بمثابة صفقة طاقة، وأن هناك تطابقًا متماثلاََ بين مقدار العمل الذي نقوم به بشكل جماعي وبين بصمتنا في مجال الطاقة، فإن هناك أسباب وجيهة تشير إلى أن العمل بشكل أقل – والاستهلاك الأقل – لن يكون مفيدا فقط لأنفسنا ولكنه قد يكون ضروريا لضمان استدامة البشرية.

إن الصدمة الاقتصادية التي يسببها الوباء أتاحت لنا فرصة إعادة تصور علاقتنا بالعمل وإعادة تقييم الوظائف التي نعتبرها مهمة حقًا. وقليلون أولئك الذين سيكونون مستعدين للمخاطرة بحياتهم لصالح اقتصاد يحفز أفضل ما لدينا ويشجع الأشخاص على أن يصبحوا تجارا بدلاً من علماء أوبئة أو ممرضات، أو يرسخ الأفكار الهامشية السابقة مثل توفير الدخل الأساسي الشامل أو إضفاء الطابع الرسمي للعمل أربعة أيام في الأسبوع فقط. لقد ذكرنا الوباء أيضًا أنه عندما يتعلق الأمر بكيفية عملنا، فنحن أكثر قدرة على التكيف مما ندركه غالبًا.

المصدر: فايننشال تايمز