على ناصية عطفة الليمون بحارة أحمد باشا يكن بالقاهرة القديمة، يخطف الأبصار مبنى مستطيل الشكل يتوسطه صحن مكشوف تحيط به الغرف من جميع الجهات إلا جهة واحدة، المبنى تعلوه تجاعيد الزمن ويكسوه غبار التاريخ المعطر بعبير كرم الضيافة.

وبالسؤال عن هوية هذا المبنى التاريخي قبيل الدخول إليه، كانت الإجابة من المارة تحمل صيغة السؤال الاستنكاري: ألا تعرف التكية السليمانية؟ قلت وما التكية؟ قالوا: المكرمة التي دُشنت لاستضافة رجال الدين وإيواء المحتاجين والفقراء، فكانت طعام الجائع وشراب الظمآن ومأوى الحائر.

وبعد خطوات قليلة من دخول التكية وجدنا منقوشًا فوق باب المدخل فقرة تعريفية بهذا المكان نصها كالتالي: “هذه المدرسة الشريفة أنشأها في دولة السلطان الأعظم الخاقان المعظم مولى ملوك العرب والعجم كاسر رقاب الأكاسرة قامع أعناق الفراعنة الغازي في سبيل الملك المجاهد في إعلاء كلمة الله فخر سلاطين آل عثمان السلطان سليمان خان ابن السلطان سليم خان أيد الله دولته وأيد شوكته… مولانا الوزير الأعظم سليمان باشا يسره”.

تعود نشأة تلك التكية الشهيرة في وسط القاهرة إلى الأمير سليمان باشا الذي وضع حجر أساسها عام 1543م – 920هـ، وكانت ملتقى للمتصوفة من القادرية (إحدى الطرق الصوفية الشهيرة) في ذلك الوقت، ومسجلة اليوم كأثر مصري برقم (225) وبها ضريحان لبعض أقطاب القادرية في مصر.

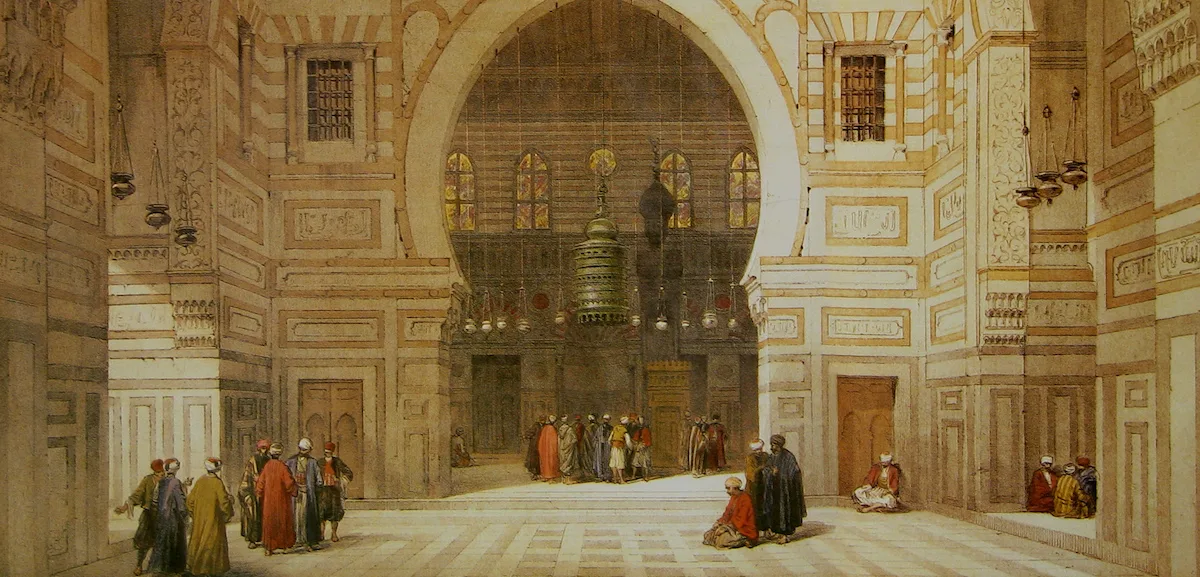

لوحة معمارية رائعة

التكية في مضمونها تشعر وأنت تتجول بها كأنها فندق مصغر، لكنه مرصع بلآلئ ودرر التراث الإسلامي، البداية حين تدخل مباشرة إذ بإيوان عميق بعض الشيء في مقدمته محراب مجوف، في مشهد يستدعي معه ذاكرة الفتوحات الإسلامية القديمة.

التكية السليمانية تعد أول عمارة عثمانية تغطي غرف الطابق العلوي بقباب ضحلة

ملحق بجانب التكية الغربي مكان مخصص للوضوء ودورات مياه، وعلى يسارك مطبخ مجهز لإعداد الطعام لقاطني التكية وروادها، مرصع بأجود أنواع الرخام والأحجار الكريمة، ورغم الغبار الذي يكسوها حاليًّا، لا تزال تحتفظ برونقها وملمسها الناعم.

وتتكون التكية من طابقين: الأول به الإيواء والمطبخ ومكان لاستقبال الضيوف، أما الطابق الثاني فيضم مجموعة من الغرف مقسمة على قسمين كأنها طابقين في طابق واحد، يفصل بينها ممرات طويلة وبين كل غرفة وأخرى ممر شرفي من الخشب.

يشير خبراء الآثار الإسلامية إلى أن التكية السليمانية تعد أول عمارة عثمانية تغطي غرف الطابق العلوي بقباب ضحلة، فيما تم زخرفة المدخل المعقود بكثير من الزخارف الهندسية والنباتية والكتابية، وهو ما جعلها تأسر أنظار روادها مع كل مرة يتوجهون للزيارة.

المرشد الأثري حسام خليفة يشير إلى أن التكية ظلت لعقود طويلة نموذجًا فريدًا للتراث العثماني الأصيل، واستطاعت أن تقاوم عوامل التعرية الزمنية والجغرافية والبيئية، لافتًا إلى أن القباب التي كانت تغطي غرف الطابق الثاني كسيت بالبلاط الخزفي ذي اللون الأخضر وفق الطراز المملوكي، كأنك أمام لوحة فنية رائعة.

وأضاف في حديثه لـ”نون بوست” أن معرفة مصر بهندسة كسوة جدران القباب بالبلاطات الخزفية كانت بداية القرن الرابع عشر الميلادي، ثم تطورت في مجملها حتى تم كسوة رقاب القباب ذاتها في القرن الخامس عشر الميلادي، لذا تعتبر التكية أحد أبرز الشواهد الباقية على الهندسة المعمارية التي شهدتها مصر في هذا العصر.

إلا أنه كشف أن معظم البلاطات التي غطت غرف الطابق الثاني اندثرت ولم يتبق منها إلا أجزاء قليلة جدًا، هذا بخلاف انهيار بعض الأحجار في الطابق الأرضي، هذا في الوقت الذي تغض فيه وزارة الآثار الطرف عن هذا المبنى التاريخي رغم إدارجه كأثر رسمي.

كما لفت إلى أن الهدف من إنشاء تلك التكية كان إيواء الصوفية في ذلك الوقت من أجل تفرغهم للعبادة، حيث كانت تمثل لهم المأوى والمأكل والمشرب، ومع مرور الوقت فتحت التكية أبوابها لكل المحتاجين والفقراء الباحثين عن مكان للإقامة، وكان السلطان يتحمل نفقاتها كافة على حسابه الخاص.

وكان المصريون القادمون من الصعيد والأرياف والمناطق النائية للقاهرة لا يحملون أي هم حال ألم بهم طارئ، إذ كانت أبواب التكية مفتوحة طوال ساعات اليوم، وحين كانت تمتلئ غرفها كان يقدم الطعام للزوار في صحنها الكبير وحرمها الواسع.

الأيادي البيضاء

شهدت الفترة التي حكم فيها العثمانيون مصر العديد من المحطات، صعودًا وهبوطًا، لكن في المجمل اتسمت بالأيادي البيضاء التي وضعت اللبنة الأولى لنظام قادر على مواجهة التحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، كما تميزت هذه الحقبة بالأعمال الخيرية التي لا تزال شاهدة على هذا العصر حتى وقتنا هذا.

لم تكن التكية العمل الوحيد الذي تقرب به السلطان العثماني من الشعب المصري، فهناك أعمال أخرى كانت خير شاهد على ما قدمه هذا الرجل

ويعد سليمان باشا الخادم، أحد أبرز السياسيين العثمانيين الذين حكموا مصر خلال الفترة من 1525-1538، وواحد من المشهود لهم بالأعمال المجتمعية التي فرضت نفسها على منصات التاريخ ونوافذه رغم الجدل المستعر هنا وهناك بشأن البعد السياسي لتلك الفترة التي غلب عليها التسييس والشخصنة في كثير من المؤلفات التي تناولتها.

كان سياسيًا عثمانيًا خلال عهد السلاطين بايزيد الثاني وسليم الأول وسليمان القانوني وحاكمًا على مصر لفترة طويلة من 1525 وحتى 1538 وصدر أعظم في الفترة بين 1541 و1544 وكان قائد حصار ديو والسيطرة على عدن عام 1539.

ولم تكن التكية العمل الوحيد الذي تقرب به السلطان العثماني من الشعب المصري، فهناك أعمال أخرى كانت خير شاهد على ما قدمه هذا الرجل، أبرزها مسجد “سارية الجبل” أو كما يطلق عليه مسجد “سليمان باشا الخادم” أو “الرديني”، الذي يعد أول مسجد بني في القاهرة على الطراز العثمانى.

وسبق بناء هذا المسجد قلعة صلاح الدين الأيوبي بثلاثة عقود تقريبًا، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى سارية بن عمر ابن عبد الله قائد الجيوش الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويقع في الجهة الشمالية الشرقية من القلعة، ويعد أحد أبرز المباني التراثية الشهيرة في مصر.

يتكون المسجد من قسمين، الأول وهو المساحة المخصصة للصلاة، وبها قاعة مربعة تحيط بالمسجد من كل جانب عدا الجهة الشمالية الغربية، كما يوجد بها ثلاث إيوانات تشتمل على محراب رخامي مزخرف بالوزرات والفسيفساء الرخامية وعلى منبر رخامي.

أما القسم الثاني فهو المساحة الموجودة خارج المسجد أو كما تسمى “الحرم”، وهي عبارة عن صحن مكشوف تحيط به أربعة أروقة مغطاة بقباب ضحلة مقامة على مثلثات كروية، وبه من الناحية الغربية ضريح أبي منصور قسطه، الذي ألحق به تراكيب وشواهد قبور يرجع تاريخها بداية من العصر العثماني وحتى عصر محمد علي باشا.

إهمال ومناشدات

رغم هذا التاريخ العظيم الذي تجسده تلك التكية وما حولها من مبانٍ أثرية في منطقة الدرب الأحمر بوسط القاهرة، فإن الإهمال كان النتيجة الحتمية لتجاهل الحكومة والمؤسسات المعنية، حتى تحولت أسوار التكية والشوارع المحيطة بها إلى مقلب كبير للقمامة.

التاريخ لا يكذب ولا يتجمل، ومهما كانت محاولات التشويه لأغراض سياسية أو شخصية تبقى الشواهد والآثار خير وثيقة

كما تكدست بالإشغالات وافترش البلطجية طرقاتها، الأمر الذي دفع بعض المواطنين في تلك المنطقة رفقة مرشدين أثريين لتقديم أكثر من طلب لمحافظة القاهرة من أجل حماية هذا الأثر الكبير وترميمه وإعادة تأهيله لما له من قيمة كبيرة من الممكن حال توظيفها أن تساهم في تنشيط السياحة.

وكثيرًا ما جاءت الوعود بإنقاذ تلك المباني التاريخية التي تحمل معها عبق الحضارة الإسلامية وتقدم الدليل الملموس على إسهامات تلك الحقبة التاريخية في المجتمع المصري، إلا أنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ لتبقى مجرد تعهدات لم تترجم بعد في انتظار أي تحرك في أسرع وقت لإنقاذ تلك الكنوز التي تقاوم معاول الهدم.

التاريخ لا يكذب ولا يتجمل، ومهما كانت محاولات التشويه لأغراض سياسية أو شخصية تبقى الشواهد والآثار خير وثيقة يمكن الاستدلال من خلالها على مآثر الحقبة العثمانية، لكن تبقى الموضوعية هي الأساس، وإنكار إساهماتها الحضارية فقدان فج لأمانة النقل والتوثيق.