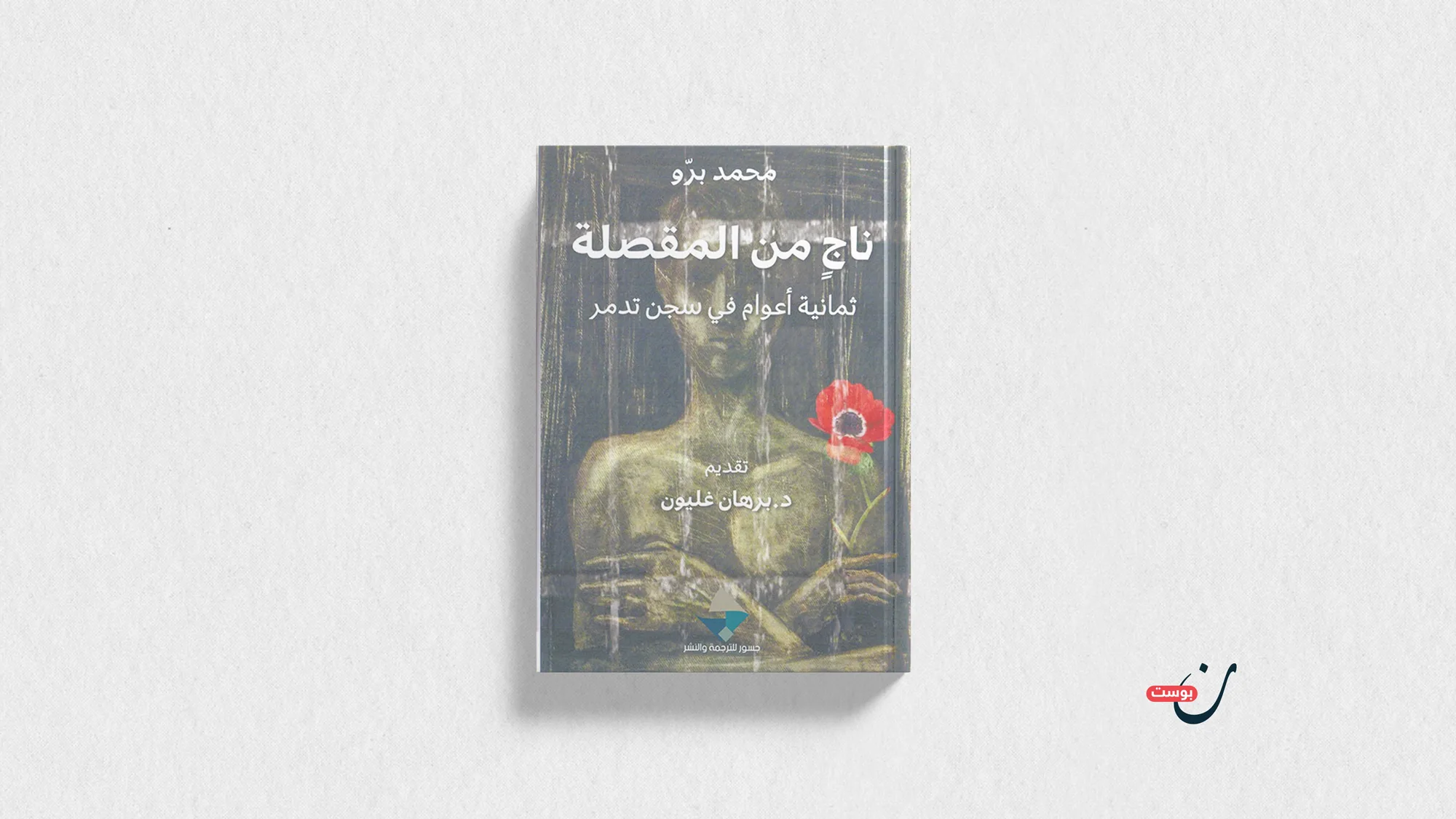

عرف العرب في أمثالهم: “أكرم من حاتم”، و”أفرغ من حجام ساباط”، و”أبطأ من فند”، و”أفصح من سحبان”، و”أعيا من باقل”، ويحق لمن قرأ كتاب “ناج من المقصلة” الذي كتبه الأستاذ محمد برو أن يقول: “أبشع من تدمر”.

بين دفتي هذا الكتاب، بصفحاته البالغة أربعمئةً إلا قليلًا، يبحر القارئ في بحرٍ من الأهوال، يحكي فيه مؤلف الكتاب قصة ثمان سنوات أمضاها في سجن تدمر، منذ العام 1980 حتى 1988.

بعد المقدمة الطويلة التي كتبها د. برهان غليون، توعّدني المؤلف، في واحدة من صفحات الكتاب الأولى، قائلًا: “ستعيى يا صديقي وأنت تتبعني..”. وقد عييت، لم أستطع النوم تلك الليلة، هذا الكتابُ وصفةٌ مؤكدة ومجربة لأرق موجع! تأخر النوم في غزو عيني، وحين أغمضتهما؛ استيقظت على كوابيس مرعبة، كان الوجع الذي بلوته في منامي ذاك -بالتأكيد- دون الذي عاشه المؤلف يقظةً، لثمان سنوات عجاف متواليات.

لم يكن ناج من المقصلة أول ما قرأت بأقلام الناجين من السجون؛ فقد قرأت، ولا فخر، أكثر ما كتب بالعربية وترجم إليها من “أدب السجون”، تمهيدًا لعمل بحثي حكمتُ عليه بالسجن لأجل غير مسمى! ولا أظن أني قرأت ما يوازي هذا الكتابَ الذي سعدتُ بوصوله إلي بُعيدَ صدوره، ولكني -والاعتراف بالحق فضيلة- شقيت بقراءته، وغشيتني غاشية اكتئاب، لا أزال أحاول تبديدها.

صيف عام 1980 كان محمد برّو، الشاب الحلبي البالغ ستة عشر عامًا، ضمن رتل من مئة سجين، يقادون مكبلين إلى بوابة سجن تدمر، البوابة الحديدية الضيقة، السوداء الصدئة، والتي تجاورها لوحة بيضاء قذرة، مكتوب عليها بخط رديء: “الداخل مفقود، والخارج مولود”، وهذا حق؛ فكثير من أولئك الداخلين لم يخرجوا من هذه البوابة إلا جثثًا هامدة.

حفل الاستقبال كان تعذيبًا مهولًا، بالسياط، والكرابيج، والجنازير، يضرب القادمون حتى يغمى عليهم، فيوقظون بصب الماء الآسن الذي يعيدهم لوعيهم، كي يذوقوا العذاب من جديد ريثما يغشى عليهم ثانيةً، في نهاية الفصل الأول، يخبرنا المؤلف أنه عزم على ضفر حبل متين بخيوط بطانيته، كي يشنق به نفسه! قلت لنفسي: إذا كان هذا الفتى، قد عزم على الانتحار منذ نهاية الفصل الأول، ولم يوقفه إلا خوفه من العذاب الأبدي؛ فما الذي ينتظرني من أهوال في أكثر من سبعين فصلًا قادمًا؟

حديث المؤلف، منذ البداية، عن رغبته بالانتحار، جعلني أتوقع ألا يخفي المؤلف شيئًا، أن يعرض ضعفه، ومعاناته، وألمه، وقد فعل ذلك في هذا الكتاب، الذي خُيّل إليّ ابتداءً أنه سرد لقصة محمد برّو في سجن تدمر، لكنه أكثر من ذلك وأكبر، فهو قصة سوريا الأسيرة في قبضة نظام الأسد الطائفي، قصة شعب مغلوب على أمره، يغضب، يخاف، يحنق، لكنه لا يملك من أمر نفسه شيئًا، قصة نظام فاجر، ذكي، يعبث بنخبة البلد الساذجة، ومشايخها المغفلين، وتيارها الإسلامي المخلص الغر، الكتاب عالم كامل، صحيح أن عدسته مسلطة على سجن تدمر، لكن هذا السجن يبدو خلاصةَ وطن أسير.

حين تقرأ هذا الكتاب، ولا أنصح بذلك أصحاب القلوب الضعيفة مثل قلبي، فإنك تقرأ الحدث المفجع، والتحليل المستند إلى أقوال الأدباء والمفكرين وعلماء النفس والاجتماع، وتقرأ لمحات من تاريخ سوريا، ومن قصة حافظ الأسد وأزلامه وزبانيته، وتعرف كيف استطاع نظامه أن يتحكم في البلاد وأن يفعل بها وبشعبها الأفاعيل.

شرح أحد الجلادين لزميله كيف أن النقيب حمد قد حمل بيديه قطعة القرميد، وسحق بها خصيتي السجين

منذ حللت بإسطنبول، وتعرفت إلى العشرات من الأصدقاء السوريين الذين نزحوا إليها، عرفت عن الكثير مما يجري في سوريا، عن قبح نظام الأسد وبشاعته وقسوته، وعن براءته من كل ما ينتمي إلى الإنسانية والرأفة والرحمة وكل معنى جميل في بني البشر، ومع كل معلومة، أو حادثة، أو حكاية جديدة أسمعها، كانت الدهشة تأكلني، كنت أتلقى الدهشة أقساطًا، ولكن محمد برّو جمع لي أقساط الدهشة في دفعة ضخمة أفقدتني توازني، ولا أزال أعاني الدوار وأنا أخط هذه الكلمات.

“كنا نعرف معرفة تامةً أن الذي يدخل أقبية فروع الأمن من المحال أن يخرج منها، وإن خرج سيبقى شبهة إنسان محطم الروح مكسور الإرادة”.

من صفحة إلى أخرى، من صفعة إلى أختها، يخوض بنا محمد برّو لجة من الألم، والوجع، والتعذيب، والإهانة، والجلد، والحرق، والسلق والسحق، والتفنن في الإيلام والتحطيم، والإعدام بالجملة.

ها هو محمد برو، الطالب بالمرحلة الثانوية، والمتهم بتوزيع أعداد من مجلة “النذير” المحظورة، يعتقل من منزله، ويساق إلى فرع المخابرات العامة بحلب، ينام في زنزانة ضيقة، ويأكل طعامًا رثًا، ويستنشق هواءً فاسدًا، ويتعرض للركل والشتم، ويسمع أنين المعذبين في أقبية التعذيب، وتسمعها أنت معه، وتشم رائحة الدم الطازج، والمتخثر المعتّق، وترى غرف التحقيق التي كسيت جدرانها بالسجاد الأخضر.

من بين الفجائع التي ستواجهك إن أصررت على قراءة هذا الكتاب: “شرح أحد الجلادين لزميله كيف أن النقيب “حمد” -وكان من أقسى المحققين وأشدهم تعذيبًا- قد حمل بيديه قطعة القرميد، وسحق بها خصيتي السجين، وقتله بلحظة واحدة”.

ثم ينتقل محمد برو إلى سجن حلب المركزي، وبعد رخاء قصير، تنقلب الموازين، ويبرز النظام أنيابه ومخالبه، ويتفنن جلادوه في تعذيب المعتقلين، قبل أن يُنقلوا ليلة الرابع عشر من أغسطس 1980 إلى سجن تدمر، الذي سيرى فيه المؤلف أهوالًا لم يكن من الوارد تصديقها!

“تتعدد أنواع الخوف، من الموت.. من الشيخوخة.. من العجز.. من الحرمان.. لكنه في تدمر خوف من الألم المحض، والموت محض أمنية”.

فور نزول السجناء المقيدين بحبال من القنّب، عليهم أن يركضوا بأقصى سرعة ممكنة بين صفين من الجلّادين الذين شُحنوا حقدًا، إلى داخل السجن، وقد تلقى كل واحد منهم عشرات من الضربات، يصطف القادمون الجدد إلى جدار ما، والدم يسيل من أنوفهم ومن بين أسنانهم، وسيظل يسيل لثمانية أعوام قادمة.. ولنحو ثلاثمئة صفحة.

يوزع السجناء على مهاجع، طول الواحد منها خمسة عشر مترًا، وعرضه خمسة أمتار، في هذه المساحة الضيقة يحشر العشرات من المساجين، ويعيشون رحلةً طويلة من الجوع، والعطش، والعذاب، والسل، والجرب، ويخرجون للتنفس بأقدام تعرج وبأظافر مخلوعة، وفي هذ “التنفس” ينفّس الجلادون عن غيظهم وحقدهم فيضربون ويركلون ويشتمون.

أفرج عن محمد برو في النهاية، ولو إلى سجن آخر، فالمضي إلى أي مكان عدا تدمر يعد إفراجًا، ولو كان إلى القبر

قد يخيل إليك أن هذه السنوات الثمان تمر رتيبة، والحق أنها أبعد ما تكون عن الرتابة، نعم، فيها الموت والألم، والعذاب والوجع الذي يبدو أنه لا ينتهي، ولكن فيها شيئًا آخر، إبداع السجان في تعذيبه، وإبداع المساجين في تأقلمهم مع الهول الذي يصبح عنده هول الموت أمنيةً سهلة المنال للمحظوظين من المساجين! ففي كل أسبوع تنصب المشانق في الساحة السادسة من ساحات السجن، وينادى على من جاءه النصيب، ليذهب نحو حتفه، والباقون يغبطونه، فهو ماض إلى حيث لا ضنك، لا سياط، ولا كرابيج، ولا جنازير، ولا “تنفس”، ولا جوع، ولا وجع، ولا اكتظاظ في مهاجع ضيقة نتنة.

ويعرض لنا أبو سلام، وهي كنية المؤلف، كيف يمضي المساجين يومهم في السجن وكيف يتواصلون، ويتعلمون، ويرفهون عن أنفسهم، ويخرجون بخيالاتهم من ضيق السجن إلى سعة الرؤى والأحلام، وكيف يختلفون، وكيف يديرون اختلافاتهم، وكيف يقسّمون المسؤوليات على بعضهم، فهذا مسؤول الصوت، وهذ مسؤول الطعام، وهذا مسؤول قضاء الحاجة، إلى غير ذلك.

ولك أن تتخيل أن المؤلف يكتشف، فجأة، أن شقيقه الأصغر يشاركه السجن نفسه، ويصف لنا المؤلف أن روحه تهالكت، وأن حزنه كان عميقًا، لأنه تذكّر أمه وتخيل حزنها على اثنين من أولادها في غيابات تدمر! هذا الشقيق الأصغر اعتقل بلا سبب، وعُرض على المحكمة الميدانية التي قضت ببراءته، لتفرج عنه بعد أحد عشر عامًا. نعم!

وأنت تقرأ “ناج من المقصلة” ستمر بك أحداث تفلح في انتزاع الضحكة المجلجلة منك، لما فيها من مفارقات مدهشة، ولكن هذا الضحك لا يزيل غمامة الغم التي تتكاثف في وجدانك، وقلبك، وتُشعرك بالاختناق.

أفرج عن محمد برو في النهاية، ولو إلى سجن آخر، فالمضي إلى أي مكان عدا تدمر يعد إفراجًا، ولو كان إلى القبر. واليوم، وبعد سبع وثلاثين سنةً من النجاة، يفلح المؤلف في اعتقال القارئ، ويذيقه قطرة من الكأس التي طالما ذاق منها، هو والآلاف ممن دخلوا تدمر، ووراءهم آلاف من الأمهات، وآلاف من الآباء، وآلاف من الإخوة والأخوات، ينامون كل ليلة وهم يتخيلون ما يعانيه أحبتهم من عذاب أليم.

يحفل الكتاب بالكثير والمثير من الأحداث، لا أود أن “أحرقها” عليك، اقرأ، إن كنت لا تزال مصرًا، وسيحترق وجدانك، وأسأل الله لك من بعده تعافيًا سريعًا.