معايير تركيا في اختيار أصدقائها المقربين تقليدية للغاية، وأسسها مبنية على الروابط العرقية والثقافية والدينية، وتشمل في الغالب الدول التي امتدت إليها حدود الإمبراطورية العثمانية وتركت فيها شواهد مادية ومعنوية منذ ذلك التاريخ، ولا شك أيضًا أن المصالح والضرورات الاقتصادية تفرض وزنها الخاص في تلك الحسابات، من حين لآخر، أكثر من المقاييس الاعتيادية.

لكن عند الحديث عن العلاقات التركية الصينية، فإن المعادلة تختلف، فعلى الرغم من وجود قرابة عرقية بينهما، فإن هذه الصلة لم تقرب المسافات بين الجانبين كما هو متوقع، بل تسببت في تشنجها وتعطلها، لكن في مرحلة معينة، وإلى حد ما، تخلى كلاهما عن المواقف الحادة والخطابات اللاذعة الهجومية، وجلسا إلى الطاولة لإبرام اتفاقات اقتصادية بمليارات الدولارات.

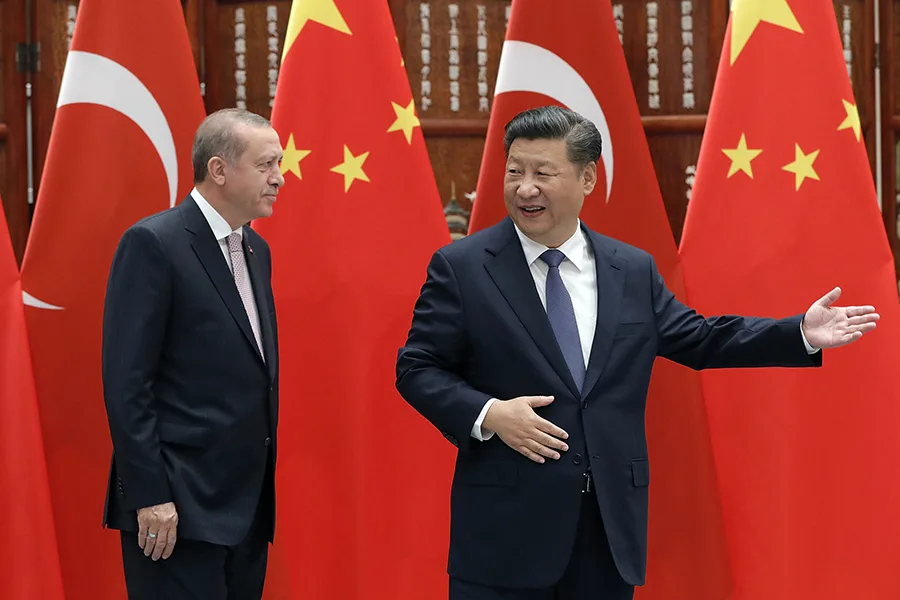

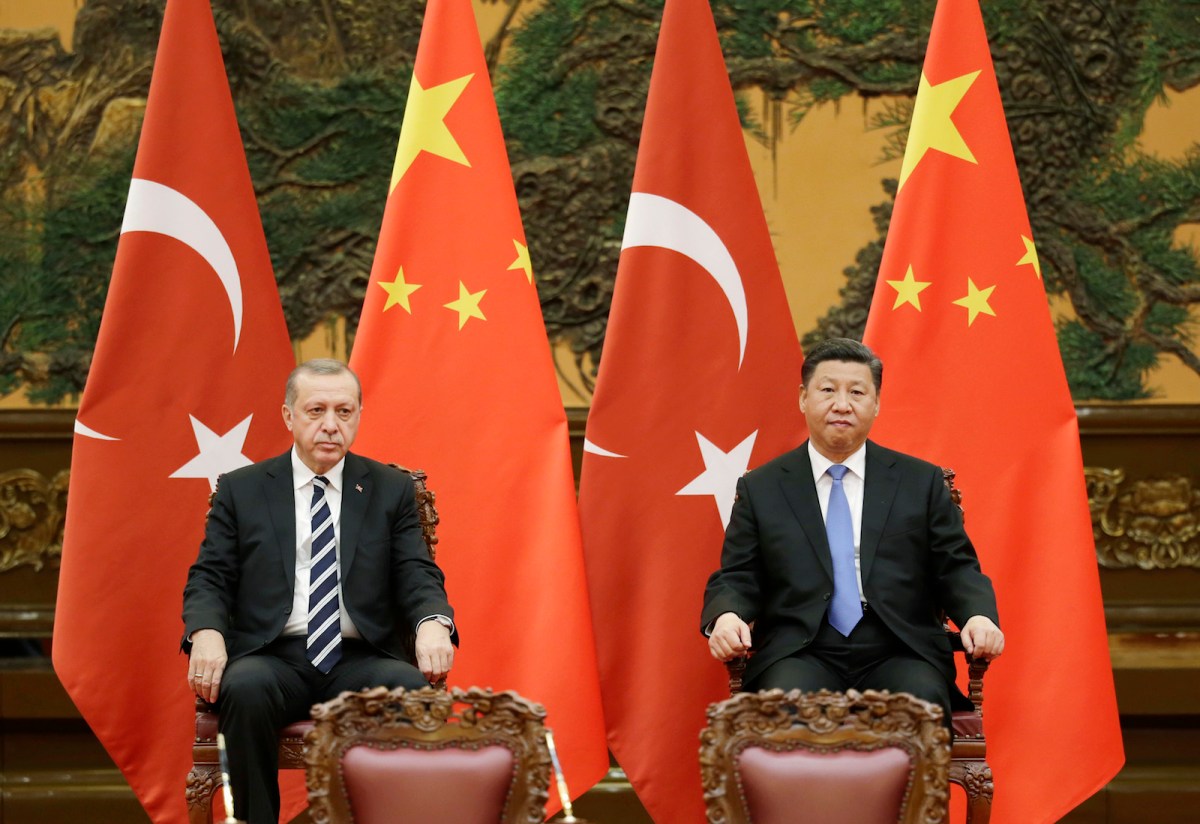

عندما بدأت العلاقات الرسمية بين تركيا والصين عام 1971، لم يبذل أي من الطرفين جهودًا عميقة لتقوية الأواصر، لكن في العقد الأخير شهدت العلاقات تحسنًا ملحوظًا، فقد ازدهرت التجارة وازداد تدفق الاستثمارات الصينية إلى الاقتصاد التركي، وكثرت الزيارات المتبادلة والحوارات البناءة بين الجانبين، ومع ذلك يأتي هذا التقارب على قواعد مهزوزة بعض الشيء، لذلك فإن كلمة الصداقة في هذا السياق تأخذ حيزًا أكبر مما تتحمله التوقعات والمعطيات، لا سيما لو فتحنا ملف الإيغور.

ملامح الاهتمام

في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وصل أول قطار شحن من تركيا إلى الصين، بعد أسبوعين من السفر عبر قارتي أوروبا وآسيا وبحري مرمرة وقزوين وخمس دول (تركيا وجورجيا وأذربيجان وكازاخستان والصين)، قاطعًا مسافة إجمالية قدرها 8693 كيلومترًا، وقيمة شحنة بلغت نحو 1.59 مليون دولار.

عند وصول القطار إلى مدينة شيآن الصينية، احتفل الجانبان بحماس، وقال السفير التركي لدى الصين عبد القادر أمين أونين: “هذه المناسبة السعيدة تمثل إعادة إحياء للعلاقات التاريخية بين تركيا والصين”.

تعد الصين الشريك التجاري الثاني لتركيا في الاستيراد بعد روسيا

مشروع السكك الحديدية الجديد لم يأتِ من فراغ، فلطالما كانت تركيا مركز اهتمام إستراتيجي في السياسة الصينية الخارجية منذ القرن التاسع عشر، فقد دعا سابقًا الفيلسوف تان سيتون في عمله “تعليم الإنسانية” إلى إنشاء تحالف آسيوي من تركيا إلى الصين، وفي النصف الثاني من القرن العشرين، في نظرية “العوالم الثلاثة” لماو تسي تونغ، أعطيت تركيا مكانة مهمة في إنشاء حزام أمني ضد الاتحاد السوفيتي.

ومع ذلك، ففي التسعينيات، أصبحت العلاقات بين بكين وأنقرة معقدة بسبب قضية الإيغور، فقد دعمت جميع الحكومات التركية النزعة الانفصالية للإيغور، وفي بداية الألفينيات اتخذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موقفًا صارمًا تجاه ممارسات السلطات الصينية ضد الأقلية المسلمة في إقليم تركستان الشرقية الذي تسيطر عليه بكين منذ عام 1949، وتطلق عليه اسم “شينجيانغ” أي “الحدود الجديدة”.

ومع ذلك، استمر الأخذ والعطاء بين الطرفين، ووصلت العلاقات إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، إذ تعد الصين الشريك التجاري الثاني لتركيا في الاستيراد بعد روسيا، وعلى مدى السنوات الثلاثة الماضية، استثمرت السلطات الصينية 3 مليارات دولار، وتخطط لمضاعفة هذا المبلغ عام 2021، وذلك بالإضافة إلى وجود أكثر من ألف شركة صينية تعمل في تركيا.

في الأعوام السابقة، اتضحت ملامح التقارب عام 2018، عندما انخفضت قيمة الليرة التركية بنسبة 40% وسط أزمة العلاقات بين أنقرة وواشنطن، وقدمت حينها بكين لتركيا قرضًا بقيمة 3.6 مليار دولار، ولا شك أيضًا أن مشاريع بكين الاستثمارية في البنية التحتية التركية، أحد أهم الأمثلة على الانفتاح بين الجانبين، حيث تمتلك الشركات الصينية 65% من محطة حاويات كومبورت (Kumport) في إسطنبول، وكذلك 51% من جسر السلطان سليم يافوز، كما تبرعت بمبلغ 1.7 مليار دولار لمحطة هونوتلو لتوليد الطاقة الحرارية في البحر الأبيض المتوسط ، التي من المقرر أن تلبي 3% من احتياجات تركيا من الكهرباء، وخلال تنفيذ مشروع طريق الحرير، تلقت تركيا أيضًا 5 مليارات دولار من الصين.

وكذلك ازدادت حصة أنظمة التكنولوجيا الصينية من شركة هواوي العملاقة في السوق التركية بين الأعوام (2017-2019) من 3% إلى 30%، كما استحوذت شركة تكنولوجيا صينية أخرى مثل ZTE على 48% من شركة الاتصالات (Netaş) التركية عام 2016، وهي الشركة التي تدير مشاريع ضخمة مثل أنظمة الاتصالات في مطار إسطنبول ورقمنة البيانات الصحية الوطنية.

تؤدي الصين دورًا مركزيًا في عدد من المشاريع الاقتصادية ذات الوزن الثقيل في تركيا، مثل منصة التجارة الإلكترونية “تريند يول”

امتدت مجالات التعاون إلى قطاع الدفاع أيضًا، فقد أنتجت شركة الدفاع التركية “روكتسان” (Roketsan) المتخصصة في صناعة الصواريخ والقذائف صاروخ يلدريم على غرار صاروخ B-611 الباليستى الصيني، وفي عام 2013، أبرمت تركيا عقدًا بقيمة 4 مليارات دولار مع شركة دفاع صينية لإنشاء نظام صاروخي بالستي، إلا أن أنقرة ألغت المناقصة في وقت لاحق بسبب استياء حلفائها في الناتو، لدواعي أمنية وعسكرية، ولأن الشركة الصينية المسؤولة عن هذا المشروع مدرجة على اللائحة السوداء الأمريكية بسبب خرقها العقوبات المفروضة على إيران، يضاف إلى ما سبق مشاركة الجيش الصيني في مناورات تركيا في مدينة أفسس عام 2018.

تؤدي الصين أيضًا دورًا مركزيًا في عدد من المشاريع الاقتصادية ذات الوزن الثقيل في تركيا، ومنها: امتلاك حصة من منصة التجارة الإلكترونية “تريند يول” التركية، وتأسيس محطة ثالثة للطاقة النووية لتكمل محطة “أك كويو” التي يقيمها الروس في ولاية مرسين.

ونجد أيضًا يدًا للصين في النظام المالي التركي، فقد ازداد حضور المصارف التركية في الصين من خلال افتتاح “أك بنك” و”إيش بنك” و”غارانتي”، وذلك بخلاف اتفاقيات الائتمان، فقد وقع بنك الزراعة الحكومي التركي على اتفاقية ائتمان بقيمة 600 مليون دولار مع بنك التنمية الصيني عام 2017 لتقديم ضمانات قروض للشركات الصينية، كما وقع إكسيم بنك التركي على اتفاقية ائتمان بقيمة 350 مليون دولار مع بنك الصين الصناعي والتجاري (ICBC)، وأصدر قرضًا آخر بقيمة 140 مليون دولار إلى بنك وقف الحكومي التركي لاستخدامه في التجارة الثنائية.

وعلى الصعيد الثقافي، ظهر “عام تركيا” في الصين و”عام الصين” في تركيا، مع انتشار مراكز مخصصة لتعليم اللغة الصينية في تركيا، وفي الآونة الأخيرة، كرست الصين طاقاتها الاستثمارية في بناء سلسلة مستشفيات في المدن الكبرى بتركيا التي تتبنى علاجات الطب الصيني التقليدي إلى جانب الطب الحديث.

لماذا كل هذا الاهتمام؟

تختلف أسباب التقارب بحسب منظور كل دولة، لكن يمكن تلخيصها وجمعها كالتالي:

نفوذ عالمي

يمثل قرب تركيا الجغرافي من أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا أهم دوافع التقارب الصيني إليها، وتحديدًا لأهداف مبادرة الحزام والطريق الصيني، التي ستسمح لبكين إحياء مجدها الماضي وتعزيز حلمها بتأسيس شبكة اقتصادية عالمية تمنحها المزيد من التأثير والسيطرة على تلك الأجزاء من العالم عبر السكك الحديدية والطرق البرية.

وبحسب الباحث السياسي ألتاي أتلي، فإن استثمارات الصين في البنية التحتية التركية مهمة للحزام والطريق، لأن الصين تحاول إنشاء شبكة لوجستية في شرق البحر المتوسط، كما تتابع عن كثب التطورات في الشرق الأوسط، حيث تبحث عن فرص لإعادة الإعمار في سوريا بعد الحرب.

في المقابل، تمثل الإستراتيجية الصينية أحد أهداف تركيا لعلاقة اقتصادية طويلة المدى مع الصين، لأنها تسمح لها بتعزيز نفوذها كمركز قوة عالمي وليس إقليميًا فقط، فعلى اعتبارها جسرًا سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، باتت مشاركتها في المبادرة أمرًا لا مفر منه، ومن دون تعاونها مع الصين فسيكون من الصعب الوصول إلى تلك المجالات، وبناءً على ذلك فإن تركيا كقوة صاعدة، لها دور محوري في نفوذ الصين ولديها القدرة على تغيير قواعد اللعبة في سياسات هذه المناطق (الشرق الأوسط وأوراسيا وآسيا الوسطى).

مصالح اقتصادية

نلاحظ بوضوح أن المصالح الاقتصادية هي الأساس في العلاقات التركية الصينية، لا سيما بالنسبة إلى أنقرة التي تبذل جهودًا جادةً لتنويع مصادر وأدوات التمويل الخارجي، فمع هبوط الليرة مقابل العملات الدولية الرئيسية، فإن تأمين التمويل الخارجي يمثل أولوية في الأجندة التركية.

لكن لا تنظر تركيا إلى الصين فقط كمصدر للتمويل قصير الأجل من شأنه أن يساعد في إنقاذ اقتصادها، إذ تحتاج البلاد إلى تصحيح أوضاعها المالية في الوقت الحاليّ وهذا يتطلب تحسين البنية التحتية المادية ورفع القدرات التكنولوجية ورفع الإنتاج، وذلك ما تتوقع تركيا تحقيقه من خلال تدفق المزيد من الاستثمارات الصينية عبر مبادرة الحزام والطريق على المدى الطويل.

استبدال الغرب

يحتمل هذا المحور ثلاث وجهات نظر متناقضة، الأولى: ترى أن لدى تركيا والصين رغبة مشتركة في استبدال الغرب، على اعتبار أن التفاعل بينهما أصبح أكثر كثافة وسط تدهور علاقاتهما مع الدول الغربية، وتماشيًا أيضًا مع مساعي الصين في لعب أدوار اقتصادية وعسكرية منافسة للولايات المتحدة، وبالنظر إلى هذه الحجة الواقعية فمن الصعب على الدولة أن توازن بين قوة عظمى وحدها دون تحالف أو تحالف مع دول أضعف نسبيًا، لذلك تشكل بكين شراكات على مستويات مختلفة مع دول الشرق الأوسط، تحديًا للقوة والهيبة العالمية لواشنطن.

وفي الوقت نفسه، بينما تعمل تركيا أيضًا على زيادة قوتها الإقليمية من خلال لعب أدوار رئيسية في تلك التحالفات، فإنها لن تسمح لبكين فقط بالنجاح في توسيع مبادرة الحزام والطريق إلى أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، بل ستدعمها أيضًا في تحدي هيمنة واشنطن في الشرق الأوسط.

لكن وجهة النظر الثانية ترى أن التعاون بين الدولتين يُفسر بشكل أساسي من خلال المكاسب الاقتصادية، وليس المصالح السياسية أو المواقف الإيديولوجية المناهضة للغرب، فعلى الرغم من أن العلاقات المتوترة مع الغرب ساهمت فعلًا في تحقيق التقارب بين بكين وأنقرة، فإن الأخيرة ركزت على الجدوى الاقتصادية، إذ تحتاج تركيا إلى شركاء من أجل تنميتها الاقتصادية على المدى الطويل، والصين كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي خيار طبيعي لذلك.

ويمكن دعم هذه النظرية بالنظر إلى الخيوط المتشابكة بين تركيا والغرب، وتحديدًا مع أوروبا في المجال الاقتصادي، ففي عام 2019 كانت تركيا خامس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، حيث بلغت صادرات سلع الاتحاد الأوروبي إلى تركيا نحو 68.2 مليار يورو، بينما قدرت الواردات من تركيا ما يقارب 69.8 مليار يورو، وبذلك بلغ إجمالي التجارة البينية في السلع نحو 138 مليار يورو، وذلك عدا عن الملفات السياسية المشتركة، وهي المعطيات التي تشير إلى استحالة استبدال تركيا بالصين.

أما وجهة النظر الثالثة فترى أن تركيا لا تبتعد عن الغرب، بل تتبع نهج الاتحاد الأوروبي في سياساته الخارجية التي تعمل على تنويع العلاقات الخارجية والاستفادة من ازدهار الصين وأدائها القوي في السوق مع تجنب الاعتماد المفرط عليها.

أين العقدة؟

هذا الزخم لا يخفي أن الاستثمارات الصينية في تركيا لها أبعاد سياسية أيضًا، إذ تسعى بكين إلى إيجاد أرضية مشتركة مع أنقرة بشأن المسائل السياسية، خاصة فيما يتعلق بالإيغور، وهي القضية الأكثر تحديًا بين الجانبين، التي يمكن أن تقلب العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية المتنامية بين البلدين وتشوه صورة كل دولة في عيون الأخرى، فقد انتقدت تركيا حملة القمع الصينية عام 2009 على الاحتجاجات في منطقة شينجيانغ، فقد وصف أردوغان الحملة الصينية بأنها “شبه إبادة جماعية”.

ولاحقًا في عام 2019 وصفت وزارة الخارجية التركية المعسكرات الصينية القسرية بأنها تمثل عارًا على الإنسانية، ودعت المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى “اتخاذ خطوات فعالة لإنهاء المأساة الإنسانية في منطقة شينجيانغ”.

ومن ثم طرأ تبدّل على النهج التركي تجاه قضية الإيغور، فقد اتبعت السلطات آلية المراقبة والاستجابة المتأنية بدلًا من إلقاء خطابات حادة ومفاجئة بشكل عشوائي، وهو النهج الأكثر عقلانية في الحفاظ على علاقات مستقرة مع أي دولة.

لكن ما كان مقلقًا بالفعل هو توقيع الطرفين عام 2017 اتفاقية تقضي بتسليم المجرمين حتى لو اعتبرت الجريمة المرتكبة كذلك في إحدى الدول فقط، فقد صادقت الصين على هذه الاتفاقية قبل شهور معدودة، وهو المشروع الذي تسعى بكين من خلاله إلى ترحيل صينيين من أقلية الإيغور لجأوا إلى تركيا وتشتبه بتورطهم في الإرهاب، لكن لم يصادق البرلمان التركي بعد على الاتفاقية الثنائية التي من شأنها أن تثير قلق نحو 50 ألف شخص من جالية الإيغور في تركيا وهم الأشخاص الذين هربوا من اضطهاد الحزب الشيوعي منذ عام 1949.

وبحسب التحليلات، تأتي هذه الخطوة المقلقة نتيجة النفوذ الاقتصادي المتزايد للصين على مر السنين، فقد جعلت تركيا أكثر اعتمادًا على الأموال الصينية وأقل التزامًا تجاه مسؤولياتها الإنسانية فيما يتعلق بالدفاع عن العرقية التركية والعالم الإسلامي بشكل خاص والمضطهدين بشكل عام، ومع ذلك، وحتى إن التزمت تركيا الصمت لفترة طويلة تجاه الانتهاكات الصينية بحق الإيغور، فمن الصعب أن ننظر إلى الصين على أنها “صديقة” تركيا، مع وجود هذا الملف على الطاولة، فالصمت أو التجاهل المؤقت لا يعني أن تركيا سلمت مفاتيحها كلها للصين بكل راحة وثقة.

من جهة أخرى، يرى البعض أن تركيا والصين لديهما القدرة على التغلب على هذه المشكلة من خلال الاتفاق على عدة بنود مثل الدعم التركي للإيغور ضمن حدود حقوق الإنسان العالمية وتوفير الحماية لهم، بدايةً من ممارسة الشعائر الدينية إلى التعليم وما إلى ذلك، إضافة إلى تغيير وجهة نظر الحكومة الصينية تجاه الإيغور من إرهابيين إلى مواطنين صينيين، ورؤيتهم كفرصة لتعزيز التنوع الثقافي والعرقي، إلا أن ما نراه على أرض الواقع لا يشير إلى أن العلاقات تسير على مبدأ التعاون والحوار والبناء استعاضةً عن القتال والعقاب والهدم، وإنما تسير على مبادئ أساسها البراغماتية والعقلانية وليست الدوافع الأخلاقية والإنسانية.