لعبت المرأة دورًا محوريًا في دفع قاطرة التنمية للإمبراطورية العثمانية على مدار قرونها التي سادت فيها العالم شرقًا وغربًا، وكانت ركنًا أساسيًا في مسيرة النهضة الشاملة، فقد نجحت في ترك بصمات ملموسة في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية.

وبعيدًا عن التشويه الممنهج لواقع المرأة العثمانية من بعض المستشرقين والمستغربين على حد سواء، تحقيقًا لأهداف ومآرب بعيدة تمامًا عن الواقع، فإن الدراسة الموضوعية لواقع المرأة في العصر العثماني تفند تلك المزاعم والأكاذيب وتميط اللثام عن إحدى أبرز الحقب التاريخية والجغرافية التي تمتعت فيها المرأة بكل حقوقها.

العديد من الرويات التاريخية والمؤلفات الوثائقية وشهادات المؤرخين الثقات، رجال ونساء، غربيين وشرقيين، كشفت النقاب عن البيئة الحاضنة للمرأة في الدولة العثمانية وكيف أنها استطاعت أن تخلق جيلًا، بل أجيال، من المتميزات في شتى المجالات، فاستحقت بذلك أن تكون علامةً في تاريخ النسوية القديم والمعاصر.

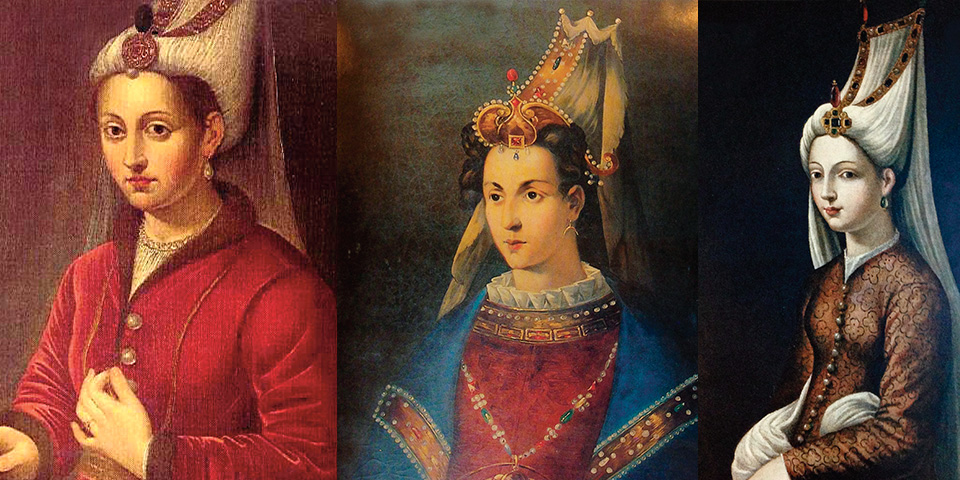

في هذا الملف الذي اخترنا له عنوان “سلطانات آل عثمان” نلقي الضوء على العديد من النماذج النسوية التي استطاعت أن تسجل أسماءها بأحرف من نور في تاريخ الإمبراطورية العظمى، ودورهن المشهود في إثراء الحركة الفكرية والمجتمعية، هذا بجانب إسهاماتهن في المسار السياسي والاقتصادي للدولة.

كان تدين التركيات نابعًا من أعماقهن، فضلًا عن انسجامهن في أداء العبادات وواجباتهن الدينية

وفي التقرير الأول من هذا الملف نقدم نبذة مختصرة عن ملامح البيئة التي نشأت فيها المرأة العثمانية، وكيف أنها كانت جامعة مانعة لكل المقومات التي تؤهلها لأن تكون عنصرًا ناجحًا في المجتمع وليس مجرد حاضر غائب كما كان يدندن البعض.

وشغلت المرأة المسلمة عمومًا والعثمانية على وجه الخصوص، اهتمام الكثير من مراكز البحث في العالم العربي والغربي معًا، وذلك لما أثير حيالها من حكايات وروايات كثير منها لا يمت للواقع بصلة، ما خلق صورتان لا علاقة لأحدهما بالآخر، الأولى تلك المرأة المهمشة المستخدمة للمتعة وفقط، والثانية الصورة الملائكية التي رفعتها إلى مستويات بعيدة عن قدرات التخيل البشري.

وبين هذا وذاك كان لا بد من وضع هذا الملف تحت مجهر الدراسة الموضوعية، الموثقة تاريخيًا، للوقوف على سمات المجتمع الذي نشأت فيه المرأة في الدولة العثمانية، وتأثيره عليها مستقبلًا فيما يتعلق بالدور الذي قدمته لخدمة مجتمعها من جانب، وخدمة الدولة وطموحاتها التوسعية من جانب آخر.

الإسلام.. الحاضنة الأم

كانت الشريعة الإسلامية هي المظلة التي يستظل تحتها الجميع في الدولة العثمانية، رجال ونساء، وكانت إسطنبول في هذا الوقت تمثل معقل الإسلام الأول ورمز الإمبراطورية الإسلامية والمتحدث الرسمي باسم المسلمين في كل مكان، نظرًا لما كانت عليه من مكانة عالمية كبيرة.

وكانت المرأة العثمانية من أكثر نساء المسلمين التزامًا بتعاليم دينها، فحرصت على الانصياع لأحكامه في كل شؤون الحياة، الزواج والطلاق والعلاقات الجنسية والنظافة والعبادات والسلوكيات اليومية والمعاملات المالية، لذا نجحت في تقديم صورة إيجابية مشرقة عن الإسلام.

وكانت المرأة في أوج الدولة العثمانية نموذجًا يحتذي به الجميع، وهو ما وثقته شهادات العشرات من الغربيات اللائي قضين بعض الوقت في عاصمة الدولة، حيث خالطن المرأة ووقفن على العديد من سمات حياتها التي تناقضت تمامًا مع ما تنامى إلى مسامعهن عن حياة المجون والتحرر التي كانت تحياها المرأة العثمانية وفق الكتابات الغربية المليئة بالحقد ضد الإسلام والمسلمين.

وفي الوقت الذي كانت تعاني فيه المرأة الأوروبية من أوجه قصور عدة في منظومة حقوقها، رغم ما تدعيه من حريات، كانت المرأة في الدولة العثمانية تتمتع بكل الحقوق، فكان يمكنها الحفاظ على ممتلكاتها بعد الزواج، ويمكنها الوقوف بنفسها أمام ساحات التقاضي، وهو ما لم يتوافر لغيرها من المجتمعات الأخرى.

ووفق شهادات الباحثات الغربيات – كما سيرد في التقرير الثاني من هذا الملف تفصيلًا – كان تدين التركيات نابعًا من أعماقهن، فضلًا عن انسجامهن في أداء العبادات وواجباتهن الدينية، وهو ما كان يثير إعجاب الكثيرين، كما أن إيمانهن لم يكن متكلفًا، حيث تحولت الأحكام الدينية إلى طقوس وعادات حياتية لا كلفة فيها ولا تصنع.

بيئة اجتماعية مثالية

نشأت المرأة العثمانية في بيئة اجتماعية مثالية مقارنة بما كانت عليه في الأمم والمجتمعات الأخرى، فكان يخصص لها مكان للعيش فيه، ويسمى حرم الدار، وهو المكان المخصص للسيدات، ولا يجوز الدخول عليهن فيه إلا من المحارم، وكان الرجال يظهرون احترامًا واهتمامًا كبيرين لحرم الدار ومن فيه، سواء من الداخل أم الخارج.

كل امرأة كانت تدخل إلى المنزل يتم استقبالها بشكل جيد جدًا، مهما كان وضعه وفقًا للتقاليد العثمانية، فكانت البيوت أشبه بالنظام الاشتراكي بالمعنى العام للكلمة

وكانت المنازل العثمانية تقسم إلى قسمين، الأول: “حرملك” وهو المكان المخصص للزوج وزوجته وأولاده، الثاني “السلاملك” وهو المسمى الذي يطلق على الغرفة أو الغرف التي يستقبل فيها رب البيت ضيوفه من الرجال، ويقوم بالخدمة فيه الخدم من الرجال.

أما حرم الدار فكان عبارة عن شقة واسعة في وسطها ردهة تنبثق منها غرف صغيرة يطلق عليها “صوفة” وكان هذا المكان هو الأكثر دينامية في البيت، فكان مخصصًا للطعام والشراب واللعب وتلقي الدروس النسوية وتعلم مختلف الفنون، فكان مدرسة وإن شئت فقل جامعة في بعض المنازل الكبيرة.

أما أثاث المنزل فكان تحفًا فنيةً رائعةً تضاهي الحضارات المتقدمة إن لم يكن أكثر رونقًا منها، فبجانب الغرف المزخرشة والسجاد المميز، لونًا ونسيجًا، كان لكل منزل حمام كبير، مكون من غرفتين أو ثلاث، الجزء العلوي منه مصنوع من الرصاص أما السفلي فكان من الرخام النادر، بينما أحواض المياه مهيأة بالسخن والبارد لتفي بكل الاحتياجات.

كان حرم الدار مفتوحًا للنساء من مختلف الأعمار، الجدة والأم والأبناء، يقوم على خدمتهن نحو مئة من الخدم في بعض الحرم الكبير لديار النخبة العثمانية، هذا بجانب أنه كان بمثابة قاعة كبيرة لاستقبال الضيوف من كل أنحاء المدينة أو القرية، من الجيران والأقارب والمعارف.

وفي بعض الأحيان كان يتحول هذا الحرم إلى قاعة كبيرة لتبادل الرأي ووجهات النظر في العديد من القضايا بشتى أنواعها، وحين تستعصي مسألة ما كان الرجوع للرجال من أهل الثقة، ثم تُنقل المعلومات الصحيحة للنساء في الجلسة التي تليها.

الروايات التاريخية تشير إلى أن كل امرأة كانت تدخل إلى المنزل يتم استقبالها بشكل جيد جدًا، مهما كان وضعه وفقًا للتقاليد العثمانية، فكانت البيوت أشبه بالنظام الاشتراكي بالمعنى العام للكلمة، لأن النساء من كل الطبقات كان يمكنهن الدخول والخروج من منازل الوجهاء ويستقبلن ببشاشة.

كان القانون والتقاليد الاجتماعية هناك تحميان المرأة بصورة كبيرة، فكان محظورًا على الرجال الحديث مع النساء في الطرقات أو حتى النظر إليهن، وهو ما أعطى للمرأة قدسيةً ومكانةً غاليةً في المجتمع العثماني، وكان ينظر إليها على أنها قيمة وقامة كبيرة يجب أن تحترم في الداخل والخارج، كما ذكرت الباحثة الألمانية ثريا فاروقي في كتابها “موضوعات السلطان: الثقافة والحياة اليومية في الدولة العثمانية” الصادر في لندن 2005.

نظام تعليمي متميز

عرف العثمانيون التعليم النسوي مبكرًا مقارنة بالمجتمعات الأخرى، فكانت الفتيات يتعلمن في سن مكبرة لكي يصبحن عناصر داعمة للمجتمع، فكن يذهبن إلى المدارس الابتدائية وهناك يتعلمن الخط والحساب والجغرافيا والتاريخ، إضافة إلى المعلومات الإسلامية الأساسية مثل قراءة القرآن وإقامة الصلاة وغير ذلك.

كانت الرحلات الخلوية إحدى النزه المفضلة للفتيات، سواء خلال مراحل التعليم أم بعدها

وفي عام 1858م افتتحت أول مدرسة للبنات في إسطنبول، تلتها مدرسة الازدهار عام 1869، وبقدوم عام 1901 بلغ عدد مدارس الفتيات 11 مدرسة، وكانت الدراسة كل أيام الأسبوع ما عدا الجمعة، فيما بلغ عدد المواد المدرسة 18 مادةً منوعةً، ومجموع ساعات الدراسة 36 ساعة أسبوعيًا، فيما تم افتتاح “جامعة السيدات” لأول مرة عام 1914 وقد شملت هذه الجامعة كليات لتدريس الأدب والعلوم الطبيعية وعلوم الرياضيات وغيرها.

تعليم الفتيات في الدولة العثمانية لم يقتصر فقط على المدارس والأكاديميات التي افتتحت فيما بعد، بل كان التعليم ميدانيًا في المقام الأول، حيث الربط بين التطبيق والتنظير، وهو ما تعكسه الرحلات التي كانت تقوم بها تلك المدارس لتنوير عقول الفتيات بالمعلومات الجغرافية والتاريخية على أرض الواقع.

وكانت الرحلات الخلوية إحدى النزه المفضلة للفتيات، سواء خلال مراحل التعليم أم بعدها، حيث يذهبن في صورة جماعات إلى مروج كاغتخانة ومناطق وادي قسكو أو أماكن التنزه الأخرى على جانب مضيق البوسفور، ويذهبن في العادة في عربات مغطاة تجرها الثيران بينما يمتطي الرجال عادة الخيل أو البغال وعند الانتقال إلى الجانب الآخر من المضيق كن يستقلين الزوارق.

حقوق كاملة

كانت تتمتع المرأة في كنف الدولة العثمانية بحزمة من الحقوق التي كفلت لها المشاركة في الحياة العامة كعنصر أساسي لا يقل أبدًا عن الرجال، فكان لها الحق في الحصول على الممتلكات وشرائها بما تراه مناسبًا لها دون تدخل من زوجها أو أقاربها الذكور، هذا بخلاف حقها في إدارة أملاكها بيعًا وشراءً.

وعلى عكس المعمول به في المجتمعات الأخرى كانت المرأة العثمانية تتمتع بقدر كبير من الحرية في التصرف في حياتها بعيدًا عن الأمور المحكومة شرعًا والمعروفة للجميع، كما كان لها الحق في اللجوء للمحكمة حال حدوث أي انتهاكات لأي من حقوقها المادية أو العينية.

وتشير المؤلفات التي أرخت لتلك الفترة أن 36% من سجلات الأوقاف في إسطنبول أسستها نساء، هذا بخلاف أنها كانت تمتلك البساتين والحدائق والأدوات الزراعية والمحال التجارية والمصانع، كما كان لها حضورها المميز في المعاملات البنكية، سواء من أجل الحصول على القروض أم إيداع أموالها في حسابات خاصة بها.

وشهد مسار حقوق المرأة تطورًا ملحوظًا منتصف القرن التاسع عشر، حين تم إلغاء رق النساء، الأمر الذي فتح المجال أمام المرأة لأداء دورها المنوط في رفعة المجتمع والنهوض به، هذا بخلاف تغيير النظرة المجتمعية لها، وهو ما توثقه إسهاماتها الجليلة في أكثر من مجال.

المرأة في الصحافة

في الوقت الذي كان يعاني فيه الرجال من جهل بمفاهيم الصحافة والإعلام في المجتمعات الأخرى كانت المرأة في كنف العثمانيين في منطقة بعيدة تمامًا، فصدرت أول دورية أسبوعية خاصة بالمرأة العثمانية في يونيو/حزيران 1869 تحت مسمى “ترقي المحاضرات” أو “السيدات الفضليات”.

وفي عام 1880 صدرت مجلة “العائلة” في عهد السلطان عبد الحميد الثاني واهتمت بالقضايا المتعلقة بالمرأة والأسرة والمجتمع، ثم مجلة “السيدات” عام 1883 التي هدفت إلى تنوير المرأة العثمانية من خلال تقديم العديد من نماذج التقدم في الحضارات الغربية.

أول جريدة عثمانية رسمية صدرت في إسطنبول كان عام 1831 وكانت تسمى “تقويم وقائع” وذلك في عهد السلطان محمود الثاني

ويعد عام 1886 علامةً بارزةً في مسيرة المرأة العثمانية الصحفية، إذ كان ميلاد أول مجلة ترأسها امرأة تدعى “عريقة” وكانت المجلة تسمى “حديقة الورد” وكتاب المجلة بالكامل من النساء، فيما حرصت المقالات المكتوبة على حث المرأة على تطوير نفسها ومجتمعها.

جدير بالذكر أن أول جريدة عثمانية رسمية صدرت في إسطنبول كان عام 1831 وسميت “تقويم وقائع” وذلك في عهد السلطان محمود الثاني، وكانت تهتم بالأمور المحلية والدولية، بجانب قضايا متباعدة عن المجتمع النسوي لكن ليس بالصورة الكافية.

دور المرأة السياسي

لعبت المرأة العثمانية دورًا مميزًا في الدفع بالمسار السياسي للدولة، وذلك عن طريق عدة طرق، أبرزها دعمها الكامل للسلاطين والأمراء، كونهن زوجات السلاطين وأمهات الأمراء وأولياء العروش، فكانت المدرسة الأولى التي ساعدت في خلق جيل من عظماء السياسة الذين قادوا الإمبراطورية العثمانية لعدة قرون.

وتعرف الفترة من منتصف القرن السادس عشر وحتى منتصف القرن السابع عشر بـ”سلطنة الحريم” حيث كان للمرأة خلالها نفوذًا كبيرًا في السياسة، ترقت خلالها في أعلى المناصب، ولعبت دورًا محوريًا في السياسة الداخلية والمفاوضات مع بعض البلدان الخارجية.

الملكة الأم والوصيفات والمحظيات الأساسيات كن على قدر كبير من السلطة السياسية، ما ساعدهن في إضفاء الشرعية الإمبراطورية على السلاطين والحكام في ذلك الوقت، وهو ما كان له أثره الملحوظ في حجم الفتوحات والنجاحات التي تحققت على أيديهم، وكان يرجع الفضل في كثير من تلك النجاحات إلى السلطانات.

الدور الريادي الخيري

من أبرز إسهامات المرأة العثمانية التي وثقتها كتب التاريخ المشاركة في الأعمال الخيرية والثقافية والتوعوية، فتعددت المنشآت من هذا النوع التي تكفلت بها السلطانات والمحظيات وزوجات النخبة والأثرياء من عامة الشعب، فكانت الجمعيات التي تقدم المساعدة للجنود في الاضطرابات التي حدثت في البلقان عام 1876 كالتي أنشأتها زوجة السياسي العثماني المعروف مدحت باشا.

كذلك هناك “جمعية معاونة المرأة العثمانية” التي أسستها فاطمة علياء توبوز ابنة رجل الدولة والمؤرخ والقانوني الكبير أحمد جودت باشا، التي تعد أول روائية في العالم الإسلامي عام 1897، وكان هدفها دعم عائلات الجنود الذين أصيبوا في الحرب العثمانية اليونانية.

ومن أشهر الجمعيات الخيرية التي أنشئت لرعاية المرأة والأطفال ودعم المجتمع: “شفقت النسوان” و”نساء الرحمة” عام 1898 وجمعية “الدفاع عن حقوق المرأة” 1913، بجانب “الجمعية الإسلامية لتوظيف النساء” وجمعية “سيدات الهلال الأحمر”.

وكان لسلطانات الدولة الريادة في مثل تلك الأعمال حيث أسسن المساجد والمستشفيات والحمامات العامة والمدارس والآبار، فيما أوقفن عليها الأوقاف الكفيلة بصيانتها ودفع رواتب العاملين بها، هذا بخلاف تدشين عمارات كبيرة لسكن غير القادرين من الفقراء وعامة الشعب.

وهكذا كانت البيئة الحاضنة للمرأة العثمانية تربةً خصبةً لنشأة جيل من النساء قادر على القيادة، كونها تمتلك كل المقومات المطلوبة لخلق قيادة نسائية نجحت في إيجاد موضع قدم لها في إمبراطورية فرضت سيطرتها على قلب العالم لأكثر من 4 قرون كاملة.