“لا حل في سوريا إلا الحل السياسي”!

ربما تكون هذه أكثر العبارات التي تتردد في الأوساط السياسية السورية، خاصة في أوساط “المعارضة” كما يحلو لوسائل الإعلام تسميتها، وتتزايد حدة ترديد هذه العبارة مع كل موقف دولي جديد من الثورة السورية، ومع كل اجتماع للدول التي تحتكر اليوم حق تقرير المصير لواحدة من أعظم ثورات العصر الحديث، إن لم تكن أعظمها.

وهؤلاء – أي سدنة المعارضة – يرون أن النظام انتصر عسكريًا، وأنه اليوم يبحث عن استكمال الحسم العسكري ليعيد البلاد إلى حظيرته، فيتشبثون بالحل السياسي، وبالتفسيرات الوردية للقرارات الأممية الصادرة منذ انطلاق الثورة السورية قبل عقد من الزمن، التي تتحدث – حتى في أكثر تفسيراتها سوداوية – عن ضرورة التغيير في البلاد، وعن شراكة بين أطراف النزاع تفضي إلى نوع من الاستقرار يعود معه المهجرون والنازحون إلى ديارهم، ويتم فيه الإفراج عن المعتقلين الذين يقترب بعضهم من عامه العاشر داخل سجون النظام.

ولو أردنا النظر إلى موقف المعارضة السياسية بناءً على المقدمة التي يبنون عليها رؤيتهم (انتصار النظام)، فلربما كان لرأيهم وجاهة باعتباره أهون الشرور أو مكسبًا ينتزعونه من منتصر.. لكن هل المقدمة التي يفترضونها صحيحةً؟!

سياق عسكري للثورة السورية

انطلقت الثورة السورية سلمية تحلم وتطلب التغيير بإسقاط النظام وبناء دولة تحترم كرامة السوريين وتحمي حريتهم، وأمام الحرب التي شنها النظام ضد الشعب بزجه قطع الجيش العسكرية لقمع الاحتجاجات السلمية كان لا بد للثورة أن تتسلح بقرار وتمويل شعبي لم يكن ممكنًا لمنظرين أو نخب إيقافه.

ثم تدرجت حالة التسلح من حماية المظاهرات إلى مواجهة الحملات الأمنية لشبيحة النظام وجيشه التي كانت تقتحم المناطق الثائرة لاعتقال الشباب، مرورًا بعمليات نوعية ضد عدد من القطع العسكرية التي نشرها النظام على طول البلاد وعرضها لسحق الثورة، ووصولًا إلى تحرير الأرياف البعيدة ثم البلدات والمدن من سيطرة النظام على شكل حرب تحررية شاملة تشكلت ملامحها واضحة منذ أواسط العام 2012، وبلغت ذروتها أواسط العام 2013 بعد أن تمكن الثوار بفتات السلاح من إخراج أكثر من ثلثي مساحة البلاد من سيطرة نظام الأسد الذي أعلن هزيمته رسميًا في النصف الثاني من العام 2013 باستدعائه ميليشيا حزب الله اللبناني تتبعها عشرات الميليشيات الشيعية الطائفية المرتبطة بالنظام الإيراني من أفغانستان إلى لبنان وعلى رأسها ضباط من الحرس الثوري الإيراني حماية لنظام الأسد من الانهيار.

ورغم أن هذه الميليشيات تمتعت بقيادة مركزية سمحت لها بإدارة العمليات في البلاد كلها بشكل منظم، مع ما توافر لها من إسناد جوي ومدفعي، ومن أعداد رديفة لها من جيش النظام الذي بات يعمل تبعًا لقيادة هذه الميليشيات، فإنها لم تتمكن من هزيمة الثورة عسكريًا، وذلك في واحدة من أحلك محطات الثورة عندما اندلعت المواجهات بين الفصائل الثورية وتنظيم داعش الذي سيطر على امتداد واسع من شرق سوريا إلى مشارف ريف حلب الشمالي شمال البلاد أواسط العام 2014.

إذ سرعان ما تمكنت الفصائل من امتصاص صدمة الانتشار الميليشيوي الإيراني، وانتقلت من الدفاع إلى الهجوم مرة أخرى متمكنة في النصف الأول من العام 2015 من تحرير محافظة إدلب بشكل كامل، إضافة إلى تشكيل غرفة عمليات فتح حلب لتكرار تجربة إدلب، ثم كانت معركة “الله غالب” في النصف الثاني من العام انطلاقًا من غوطة دمشق الشرقية باتجاه العاصمة التي تدخل فيها الجيش الروسي لحماية دمشق مصرحًا لاحقًا بأنهم “لو لم يتدخلوا لسقط النظام!”، معلنين بذلك هزيمة إيران وميليشياتها رسميًا في سوريا.

حافظ تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” على وجوده بشكل عصابات تعمل خفية دون مناطق سيطرة واضحة في البادية السورية ضمن مناطق النفوذ الروسي

كان التدخل الروسي قاسيًا جدًا على ثوار سوريا خاصة مع تبدل موقف تركيا بعيد محاولة الانقلاب الفاشلة فيها في يوليو/تموز عام 2016، التي دفعت الأتراك للدخول في تحالف روسي إيراني عزز موقف الروس في سوريا دوليًا، كما ترافق التدخل الروسي مع حالة انكفاء أمريكي لصالحهم سمحت لهم بإعادة تشكيل خريطة السيطرة في سوريا كما يشتهون.

وباستخدام ترسانة عسكرية مرعبة وظفها الروس في ليّ ذراع الفصائل الثورية التي تؤلمهم حقًا وهم المدنيون في المناطق المحررة، تمكن الروس مع ميليشيات إيران وقوات النظام من بسط نفوذهم على مدينة حلب ومحافظات حمص ودمشق وريف دمشق ودرعا، فضلًا عن سيطرتهم على البادية السورية والضفة اليمنى لنهر الفرات (منطقة الشامية) ضمن محافظة دير الزور التي كان تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” يسيطر عليها.

وكذلك فعلت الولايات المتحدة الأمريكية بدعمها لقوات سوريا الديمقراطية للسيطرة على الشرق السوري (منطقة منبج في ريف حلب الشرقي ومحافظتي الرقة والحسكة والضفة اليسرى لنهر الفرات من محافظة دير الزور “منطقة الجزيرة”)، ليصبح الثوار محصورين شمال غرب البلاد في محافظة إدلب وأجزاء من أرياف حماة واللاذقية ومنطقة ريفي حلب الشمالي والشرقي التي سيطروا على أجزاء منها بعمليات مشتركة مع الجيش التركي، بدأت بعملية “درع الفرات” في أغسطس/آب 2016 ضد تنظيم داعش، ثم توسعت المنطقة التي سيطروا عليها لتشمل منطقة عفرين شمالي حلب وأجزاء من محافظتي الرقة والحسكة على الحدود السورية التركية شمال البلاد بعد عمليتي “غص الزيتون ونبع السلام” ضد قوات قسد.

ليعودوا ويخسروا مساحات واسعة شملت أرياف حماة الشمالية والريف الجنوبي لمحافظة إدلب مع أجزاء من ريف حلب الغربي، وذلك في الاجتياح الروسي للمنطقة الذي بدأ في مارس/آذار 2019 واستمر على مرحلتين حتى الشهر نفسه من العام 2020.

بينما حافظ تنظيم داعش على وجوده بشكل عصابات تعمل خفية دون مناطق سيطرة واضحة في البادية السورية ضمن مناطق النفوذ الروسي، وفي منطقة الجزيرة من محافظة دير الزور ضمن مناطق النفوذ الأمريكي.

هل انتصر النظام عسكريًا؟

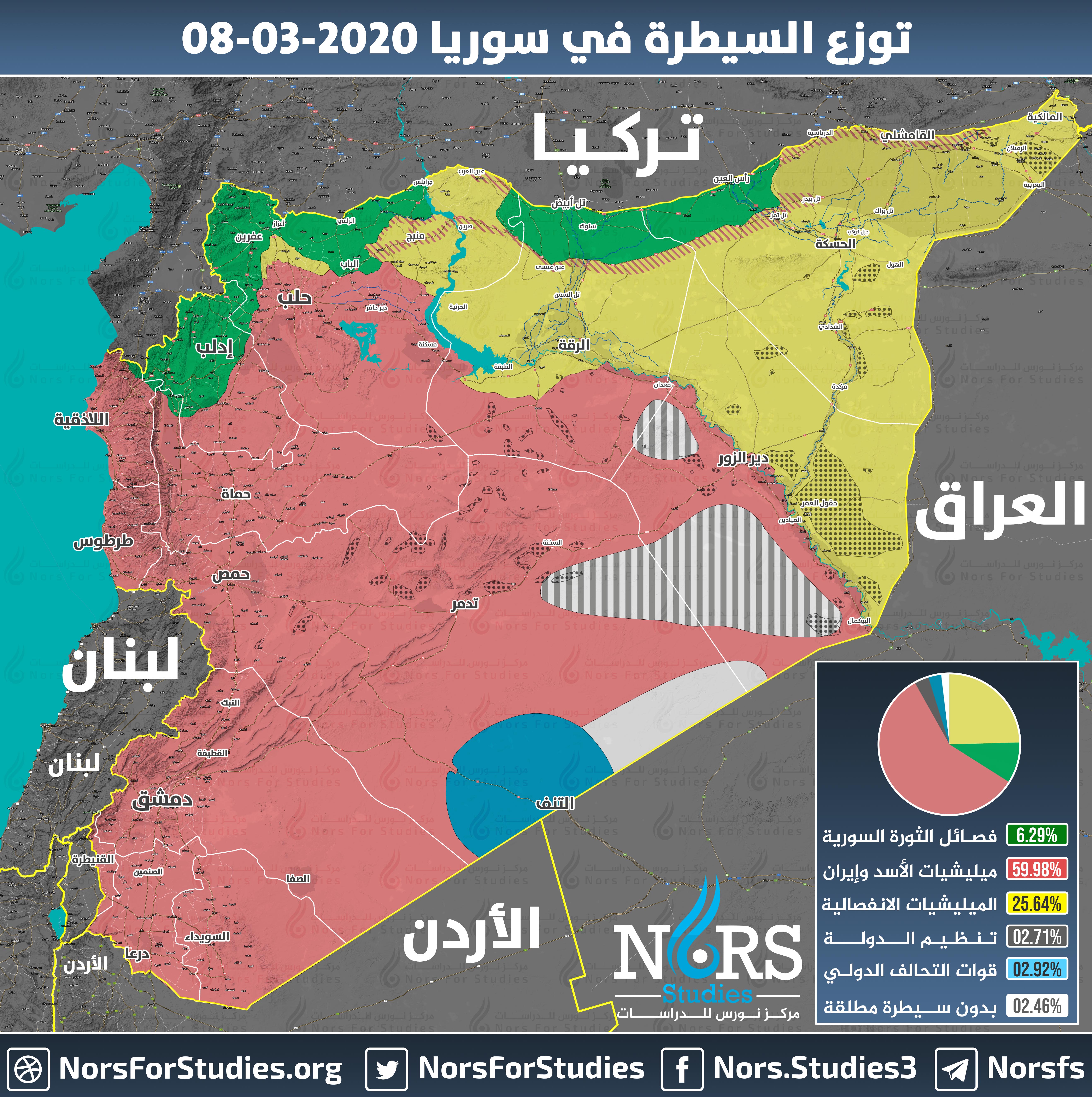

يبسط نظام الأسد اليوم مع حلفائه الروس والإيرانيين سيطرتهم على ما يقارب 60% من مساحة البلاد، فيما تسيطر قوات قسد مدعومة بالولايات المتحدة الأمريكية على 25%، أما المناطق المحررة فتمتد على 6.5% فقط من مساحة سوريا يوجد فيها الجيش التركي إلى جانب فصائل الجيش الوطني وهيئة تحرير الشام، مع جيب عسكري يشكل 3% من مساحة البلاد في نقطة التقاء الحدود السورية الأردنية العراقية تسيطر عليه قوات المغاوير المنتمية إلى الجيش الحر بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.

إذ يساهم وجود الدول بجيوشها وقواعدها العسكرية مع تغييب الفاعلين المحليين عن قرار الحرب بحالة استعصاء عسكري يصعب معها أن ينهي طرف من الأطراف وجود الآخر وفق المعطيات الراهنة، وإن لم تخلُ مناطق النفوذ هذه من تغيرات طفيفة في خريطتها عند حدوث مساومة سياسية بين طرفين من الأطراف الدولية، أو بسبب فرض دولة ما لإرادتها بالقوة جزئيًا.

كما تفرض الخريطة المعقدة لمصالح الفاعلين الدوليين في الملف السوري بين بعضهم البعض التي تتجاوز سوريا حالة استعصاء سياسي تمنع الوصول إلى حل حقيقي ينهي ما بات يعرف اليوم باسم “الأزمة السورية”، حيث لا ينظر بعض هؤلاء الفاعلين إلى سوريا إلا بكونها ورقةً رابحةً يساومون فيها ضمن ملفات أخرى تهمهم أكثر من مصير بلادنا.

بينما ترى دول أخرى أن حسم ملف السيادة على سوريا مصلحة بعينها لا يمكن المساومة عليها، لذلك ومنذ عام 2016 تطرح مقترحات للحلول السياسية في سوريا تتناقض مع مفهوم كلمة “حل” نفسها، فكل أشكال “الحلول” المطروحة تفرض نوعًا من خريطة توزع نفوذ للفاعلين الدوليين يصعب معها الوصول إلى حالة استقرار.

عبثية الحديث عن “حلول” سياسية في سوريا!

تحاول الدول الفاعلة في الملف السوري تقديم حلول بالحديث عن انتخابات رئاسية دون مشاركة بشار الأسد، أو مجلس عسكري مفوض يدير البلاد مؤقتًا ريثما يعاد بناء مؤسسات دولة تحفظ مصالح الجميع وتشرف على انتخابات رئاسية بعدها، في إعادة إنتاج لنموذج عراق ما بعد الغزو، أو لبنان ما بعد اتفاق الطائف، دون أن تبالي هذه الدول كثيرًا على ما يبدو بالحالة الكارثية التي أنتجتها اتفاقات شبيهة في دول الجوار، فعراق ما بعد الغزو الذي سُلمت فيه البلاد لميليشيات طائفية غذت مظلومية سنية سمحت بتضخم تنظيم داعش، وما تلاها من أحداث دمرت مناطق السنة في العراق وزادت فيها نسبة الفساد ضمن بنى ومؤسسات الدولة المسخ التي أُنتجت حتى ضاق الشارع الشيعي نفسه ذرعًا بالميليشيات الحاكمة، وبات مشهد المظاهرات والاغتيالات والتفجيرات شائعًا في العراق، وكأنه ينتظر حالة انفجار أخرى تدخل البلاد في نفق مظلم آخر، مع حالة شبه انفصال لإقليم كردستان عن البلاد.

رغم أن روسيا شكلت الفاعل العسكري الأهم في تقليص مساحة المنطقة المحررة لحساب نظام الأسد، إلا أن الصراع معها اليوم -فضلًا عن كونه محصورًا داخل سوريا- فإن جوهره أبسط بكثير من الصراع مع نظام إيران

أما نظام التقاسم الطائفي للسلطة في لبنان فقد أدى منذ إرساء قواعده إلى حالة مأساوية تعيشها البلاد، توالت فيها الاغتيالات والاحتجاجات واستشرى فيها الفساد، وتغولت فيها ميليشيا طائفية على الدولة مستغلة مواردها لخدمة مشروعها الضيق، مؤذنة بحالة انفجار جديد تعيد البلاد إلى مقدمات الحرب الأهلية السابقة التي أنتجت نظام الطائف، كأن البلاد تعيش في دوامة مغلقة لا تقدم جديدًا إلا مزيدًا من البؤس للّبنانيين.

وكذلك ستكون نتائج “الحلول” المطروحة في سوريا التي تريد الدول الفاعلة فيها اليوم الحفاظ على نفوذها ومصالحها بشرعنة المؤسسات والفصائل والميليشيات التي ترعاها كضامن لها، وذلك بإدماجها ضمن جسد دولة مسخ لن تلبث أن تُدخل البلاد في حالة انفجار أخرى نعود فيها إلى نقطة البداية نفسها، في حالة تكريس للمشكلة وليس تقديم حلول.

فكيف يمكن بناء دولة تؤمن حالة استقرار دون عدالة انتقالية يستحيل إنفاذها ضمن أشكال الحلول المطروحة التي تنصب القتلة المجرمين قضاة ومسؤولين؟!

أما الحل السياسي الذي يسعى لتطبيق القرارات الأممية وإعادة بناء مؤسسات الدولة بما فيها أجهزة الجيش والأمن على أساس وطني، فلا تعدو كونها تصريحات سياسية لا أساس واقعي اليوم لتطبيقها، فمن يستطيع إقناع إيران وروسيا وأمريكا وتركيا بالتخلي عن أذرعها ومصالحها داخل سوريا؟!

المشكلة في سوريا

لا بد من الحديث عن كون الحل يشترط لزامًا قدرته على توفير حالة استقرار وأمن ونوع من الثقة تضمن إعادة تفعيل الحياة الاقتصادية في البلاد، لذلك لا بد من تكرار أن نظام الأسد في سوريا فقد شرعيته بشكل يستحيل معه إعادة إنتاجه، فملايين المهجرين والنازحين السوريين لن يعودوا بحال من الأحوال تحت سلطة النظام الذي هربوا منه بادئ الأمر حتى ولو تغير رأسه.

فالمخاوف من الأجهزة الأمنية لم ولن تتغير، ودون عودة هؤلاء سيكون من الصعب إعادة تفعيل عجلة الاقتصاد، وبالتالي لا يمكن الحديث عن حل سياسي دون إسقاط النظام بكل رموزه ومنظومته الأمنية، وكل ما يطرح متجاوزًا هذه النقطة لا يعدو كونه مناورةً سياسيةً لن تستطيع أكثر من تأجيل المشكلة بضعة أعوام على أبعد تقدير، قبل أن تعود البلاد إلى حالة انفجار آخر.

وإذا أردنا الحديث عن سبب المشكلة في سوريا – بل وفي شرقنا كله – فلن نعدو الحقيقة حين نقول “نظام إيران”! فقد كان يمكن للثورة السورية أن تزيح النظام وتدخل في حالة صراع سياسي منذ أعوام لولا التدخل الإيراني، ولولا هوس نظام إيران بإنشاء بؤر طائفية في كل دولة يدخلها، وتسليح هذه البؤر ودفعها لتعطيل عمل مؤسسات الدولة وتركها في حالة فوضى وتخبط حتى يتسنى لها الإمساك بمفاصل الحكم.

فتحول هذه الدول إلى “ولايات” تخدم مصالح النظام الإيراني، دون أن تعبأ بحالة الخراب التي تصير هذه الدول إليها، ودون أن تتورع عن تغيير النسيج الاجتماعي أو المذهبي أو الثقافي لهذه الدول، لذلك فصراع شعوب المنطقة – ومنها السوري – مع إيران هو صراع هوية ووجود، يجعل منها أس المشكلة، خاصة مع قدرتها الميدانية العالية اليوم على تحريك ميليشياتها عبر حدود أربع دول على الأقل، وربطها الملف السوري بالعراقي واللبناني واليمني، وتجيير هذه الملفات جميعها للتحول إلى قوة إقليمية تمهيدًا لسيطرتها عبر وكلائها على المنطقة.

لا أبالغ ولا أجدها رومنسية حين أٌقول إن الحل الوحيد لحماية حضارة هذه المنطقة هو معركة تحررية في سوريا ضد الوجود الإيراني وضد العنجهية الروسية

ورغم أن روسيا شكلت الفاعل العسكري الأهم في تقليص مساحة المنطقة المحررة لحساب نظام الأسد، فإن الصراع معها اليوم – فضلًا عن كونه محصورًا داخل سوريا – جوهره أبسط بكثير من الصراع مع نظام إيران، حيث تبحث روسيا عن فرض نفسها فاعلًا رئيسيًا في المنطقة يؤهلها لاستعادة دورها كقوة عظمى دولية بعد انكفائها طويلًا ضمن حدودها الإقليمية، لذلك فهي تبحث بشكل مجرد عن مصالحها دون أن يشكل لها البعد الهوياتي معيارًا في بناء تحالفاتها، الأمر الذي يدفع كثيرًا من المراقبين للحديث بتفاؤل عن إمكانية تخليها عن نظام الأسد فيما لو وجدت مصالحها عند طرف آخر.

حيث تعتبر حالة الاستعصاء الحاليّة أبرز عائق أمام تحقيق هذه المصالح، وهو ما يعني أن الروس يبحثون عن حل يدفع بالعملية السياسية نحو إرساء تفاهم مشترك للدول الفاعلة في الملف السوري، يسمح لها بالبدء بجني مكتسباتها من تدخلها المكلف في سوريا، وهذا ما بدا واضحًا من خلال الزيارة التي أجراها وزير الخارجية الروسي لافروف إلى قطر في الحادي عشر من الشهر الحاليّ لقاء نظيريه القطري والتركي.

إلا أن المساعي الروسية هذه تواجه عائقين رئيسيين هما شراكتها مع الإيرانيين في السيطرة على 60% من الأراضي السورية، التي يسعى فيها حلفاؤهم لتأسيس بؤر استيطانية لميليشياتها الطائفية لا ترضي كثيرًا من الفاعلين في الملف السوري، إضافة إلى تحكم الولايات المتحدة الأمريكية بجل واردات النفط السوري التي تتركز شرق وشمال شارق سوريا، وهي الموارد الأساسية لأي عملية إعادة إعمار أو تفعيل لمؤسسات الدولة وتدوير لعجلة الاقتصاد، وهو ما يجعل الحديث عن “تفاهم” قريب أمرًا مستبعدًا جدًا.

أما بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” فإن تشكيلها بطريقة تركز السلطة والقرار بيد دائرة ضيقة من حزب الاتحاد الديمقراطي PYD المرتبط بحزب العمال الكردستاني، والنزعة الانفصالية التي تحملها هذه الدائرة من خلال رؤيتها المتطرفة للقضية الكردية، يجعل دور قسد محدودًا مكانيًا ضمن المناطق التي ينتشر فيها الكرد في سوريا، وهي لا تطمح الآن لأكثر من حكم ذاتي أو فيدرالي لهذه المناطق، مؤملة باستمرار الدعم الأمريكي لها، أو بتمكنها من إقناع روسيا بقبول سيادتها على منطقتها في حال تخلي أمريكا عنها.

ولا يبدو أن الأمريكان الذين يتحكمون في الحصة الأكبر من موارد سوريا النفطية مستعدون للتخلي عن مكانهم، خاصة مع ما توفره هذه السيطرة لهم من يد عليا في أي مفاوضات مستقبلية، لذلك يمكن القول إن الوجود الأمريكي وقوات قسد المدعومة من قبلها هو جزء من حالة الاستعصاء، دون أي سعي – أو حتى إرادة – لإنجاز حل في سوريا، بقدر ما تريد امتلاك مقعد على أي طاولة مفاوضات بشأن حل مفترض يتمكنون فيه من حفظ مصالحهم ومصالح حلفائهم الإسرائيليين بالضرورة.

الحل الصعب.. والوحيد الممكن

ينطلق اليوم المنادون بحل سياسي “توافقي” من شعار الواقعية السياسية الذي يدعو صفوف الثورة السورية إلى الإقرار بالهزيمة وانتصار النظام وحلفائه أولًا، ثم القبول باتفاق يعيد إنتاج نظام الأسد للحفاظ على ما تبقى من بنى ومؤسسات، وإعادة المهجرين إلى ديارهم وإطلاق سراح المعتقلين.

لكن هذه الدعوات لا تعدو كونها انجرارًا وراء إرادة الفاعلين الدوليين والإقليميين الذين يهمهم بالدرجة الأولى فرض حالة استقرار ولو كانت مزيفة للخروج من حالة الاستعصاء الراهنة، أما ما أراه واقعيةً سياسيةً بحق فهو التأكيد بداية على أن لا طرف منتصر اليوم في سوريا، ثم رفض التصورات المطروحة كحلول سياسية، التي تكشف تهافتها وعدم واقعيتها استنادًا إلى تجارب شبيهة في دول الجوار.

ولعل الحل العسكري – الذي أجده الحل الوحيد المتاح حقيقة – أن يكون صعبًا أو غير واقعي عند البعض، لكنه بالتأكيد أكثر إمكانية ومقاربة لمفهوم الحل من المسارات السياسية الراهنة.

وليس طرح الحل العسكري هنا بحثًا عن انتصار الثورة السورية فحسب، وإنما سبيل وحيد – للأسف – لإنقاذ سوريا وشعبها وشعوب شرقنا من مصير أسود يسوقنا إليه تكريس الوجود الإيراني والسيادة الروسية على خرائب البلاد والمنطقة، بل لا أبالغ ولا أجدها رومانسية حين أقول إن الحل الوحيد لحماية حضارة هذه المنطقة هو معركة تحررية في سوريا ضد الوجود الإيراني وضد العنجهية الروسية.

وهذا الحل حتى يكون ممكن التنفيذ لا بد أن تتوافر له ثلاثة شروط هي:

– استعادة الثوار لقرارهم الوطني المستلب اليوم بطبيعة الحال، وهذه مهمة أبناء الثورة العاملين ضمن البنى والمؤسسات الثورية على اختلاف مجالاتها وخاصة الحكومية وشبه الحكومية منها، ومهمة المنظرين من أصحاب الرأي الذين لا يجب أن يكتفوا بالدعوة إلى ذلك، بل بالاقتراب من تلك المؤسسات ومساعدتها حتى تمتلك قرارها أو جزءًا كبيرًا منه على الأقل.

– توافر إرادة سياسية إقليمية لدعم معركة شبيهة تنهي حالة الاستعصاء الراهن، وهذه الإرادة ستكون تحصيل حاصل مع تكرار حالات الانفجار والفوضى في المنطقة الناجمة عن الوجود الإيراني، وإن كنت أتمنى أن لا نحتاج لمآسٍ أخرى حتى توجد هذه الإرادة التي كانت متوافرة بالفعل خلال العام 2015 قبيل التدخل الروسي.

– إعادة إنتاج مؤسسات ثورية تبنى على أساس وطني بطريقة تمكنها من إدارة معركة شبيهة، وهنا لا بد من الحديث عن قوام هذه المؤسسات التي لا يمكن أن تنشأ في ظل حالة التشرذم الراهنة، بل تحتاج دمج التشكيلات والبنى في المناطق المحررة ضمن حكومة واحدة وجيش واحد بهدف تحرري، ورغم أن عددًا لا يستهان به من أبناء الثورة اليوم ينظرون إلى “الجيش الوطني” كحالة ارتزاق بعد تدفق مقاتلين منه للقتال في معارك ساقتهم إليها تركيا خارج حدود البلاد بل خارج حدود الاهتمام السوري، ورغم أن عددًا آخر ينظر إلى “هيئة تحرير الشام” كفصيل متغلب ومعتدٍ لا علاقة له بالثورة أساسًا فضلًا عن خلفيته المتطرفة، فإن هذه التشكيلات بـ”عجرها وبجرها” أمر واقع اليوم، بل يمكن للمتابع المدقق أن يلاحظ ضمنها كوادر وتيارات تتبنى فعلًا رؤيةً وطنيةً مشتركةً، وتحمل مشروعًا يريد إعادة تشكيل الشمال المحرر كقاعدة انطلاق للتحرير، حيث تجتمع هذه التشكيلات على صعيد واحد اليوم فيما يخص مفردات خطابها وحتى منافذ تمويلها، وهو ما يجعل السعي لقبولها وإصلاحها ودمجها انطلاقًا من الواقعية السياسية نفسها أكثر جدوى من الدعوة لقبول النظام أو الإيرانيين، ولا يقتصر الأمر على تشكيلات الشمال، فبعض تشكيلات قوات قسد التي تعتمد على مجموعات سابقة من فصائل الجيش الحر في المنطقة الشرقية، والمنتشرة في محافظتي الرقة ودير الزور بشكل أساسي هي جزء من هذا السعي الذي يجب العمل عليه اليوم.

بتوافر هذه الشروط التي ربما يحتاج العمل عليها أعوامًا – تبدو أقصر من الوقت الذي تفترضه المسارات السياسية الحاليّة – يمكن البدء بالعمل على الحل العسكري ضمن معركة تحرير شاملة، تستهدف إخراج إيران كليًا من سوريا، ودفع الروس للقبول بالتفاوض ضمن شروط تحفظ لهم جزءًا من مصالحهم وتكون مقبولةً للسوريين.

حينها.. وحينها فقط يمكن الحديث عن إمكانية استقرار مستقبلي في سوريا، بل في المنطقة ككل، ففي الوقت الذي نجزم فيه أن مشكلة سوريا اليوم إقليمية وليست محلية، نجزم أيضًا بأن حل مشكلة الإقليم سورية؛ بل داخل الأراضي السورية.