في مستهل ثمانينيات القرن الماضي، وأسوة بالموجات التي انتشرت في أنحاء أوروبا، والثورات التي شاعت في أرجاء العالم؛ اجتمع عدد من الفنانين وصانعي السينما الشباب، ليدشنوا الموجة التايوانية الجديدة، التي نقلت تايوان -البلد الفقير فنيًّا، ظلّ الصين واليابان- إلى مرتبة تاريخية تقارع فيها أعظم الموجات والثقافات السينمائية العالمية، ومن مؤسسين تلك الموجة المخرج والمعلم إدوارد يانغ.

الموجة الجديدة في السينما التايوانية

السينما التايوانية هي سينما ما بعد حداثية، بمعنى أنها كانت شبح ياباني/ صيني قبل سبعينيات القرن الماضي، بسبب الحروب الأهلية والعالمية والانقسامات الداخلية والخارجية، لذلك لم تبدأ تايوان بالاستقلال إلا بعد الانعزال عن الصين وتخلي مجلس الأمن والأمم المتحدة عنها، لتقع في عزلة دبلوماسية رغمًا عنها، وتعمل على الخروج من النكبة الاقتصادية والسياسية نحو فترة الانتعاش والصحوة.

بدأت الحياة الفنية بالانتعاش خصوصًا بعد الاضطرابات الداخلية وحادثة “فورموسا” وعمليات القمع ضد التظاهرات المؤيدة للديمقراطية عام 1979. نتيجة لتلك الأحداث، نشبت حركات فنية وانتشرت على المسارح لنشر آرائها في هيئة سرديات فنية، وعلى إثر ذلك ظهرت الموجة الجديدة في السينما التايوانية كردّ فعل ومزج بين وضع سياسي مضطرب وحماس فني متوهج، التي صنعت مجد السينما التايوانية، كسينما تستمد قوتها من نزوعها الثقافي للبحث عن الهوية، من خلال طرح أسئلة وجودية مهمة يتم توظيفها داخل سياق الحكي التاريخي أو الاجتماعي.

الأمر لم يكن غريبًا على شرق آسيا، في فورة التطلُّع الشبابي والنزعة التجريبية التي حلقت في كل آسيا تقريبًا، لذا يمكن أن نرى هذه الموجة كجزء من صورة أكبر للوضع في آسيا، انبثقت نتيجةً لثورات وأحداث سياسية، بجانب محاولة التخلص من محاكاة القديم وإيجاد طُرق أفضل لتقديم الفنون.

تميزت الموجة التايوانية بالنضارة والنزوح إلى الأمام، عبر تقديم الفكرة بشكل مختلف وأبسط ولكن أعمق بكثير من قبل. النزعة التجريبية الضاربة في الجذور الآسيوية والثورة على التقاليد، جعلتا بعض النقّاد أن يقولوا إن صانعي تلك الموجة ربما لم يعرفوا أي وجهة يتجهون أو الفكرة التي يودون توضيحها، أي الولوج إلى السينما بشكل عشوائي دون تخطيط مسبق، ولكنهم بالطبع نجحوا في التنقيب وتعرية شيء ما، ليتكشّف لهم وبهم نوع جديد من الأصالة السينمائية، نوع خاص بهم وحدهم، دون غيرهم.

من أسباب انتعاش السينما في ذلك الوقت هو تآزر كل أعضاء الموجة مع بعضهم، بجانب التمويل الحكومي الضئيل للأفلام الذي لم يكن رائجًا آنذاك، وتم اعتباره كنوع جديد من الإنتاج السينمائي، لذلك كانت الأعوام بين 1982 و1990 من أفضل أعوام السينما التايوانية على الإطلاق، وبداية التعارف بين السينما المحلية في تايوان والمهرجانات العالمية، لتبدأ بعدها الموجة الجديدة الثانية.

إدوارد يانغ

ولد يانغ في مدينة شنغهاي الصينية عام 1947، بعدها بعامين فرّت أسرته نحو تايوان -مباشرة بعد انتصار الحزب الشيوعي الصيني- هروبًا من آثار الحرب الأهلية، كما أكثر من مليوني مواطن صيني آخرين. عاش شانغ طفولته وترعرع في تايبيه العاصمة، وطوّر شعورًا بالانتماء إلى الأرض، إلا أن مشكلة الهوية ما زالت تؤرقه.

درس الهندسة في شبابه وسافر بعدها إلى الولايات المتحدة ليكمل دراسته في هندسة الكهرباء بجامعة فلوريدا، ليسجل اسمه هناك في برنامج دراسة تكنولوجيا المعلومات ويحصل على الماجستير، لكنه يرفض إكمال دراسته والحصول على درجة الدكتوراه، ليلاحق شغفه ويسجل اسمه في مدرسة الفيلم بجامعة جنوب كاليفورنيا؛ بيد أنه لم يصمد سوى فصل دراسي واحد، ليخزَل ويعود عن قراره جارًّا أذيال الخيبة، مقررًا أنه لا يصلح لهذا المجال، لكنه لم يفقد شغفه بالسينما بشكل مطلق، وظل يشاهد الأفلام بشكل دوري، حتى تلاقى مع الفيلم الذي سيشعل فيه جذوة الإبداع مرة أخرى، فيلم Aguirre, the Wrath of God للمخرج الألماني فرنر هرتزوغ، حيث منحه هذا الفيلم ما لم تستطع الجامعة منحه في شهور عديدة، وينهض يانغ مجدِّدًا شغفه، يتربص أقرب فرصة حتى يدخل المجال الذي يحب.

المدينة هي الحكاية

“دائمًا ما أغطُّ في النوم عندما أشاهد فيلمًا للمخرج هاو شاو شين (Hou Hsiao-hsien) أو إدوارد يانغ (Edward Yang) أو كون هوو تشن (Kun-Hou Chen). بعدها بسنوات، بعد أن أصبحت مخرجاً، أضحت أفلامي تجعل الناس ينامون، أظن أن هناك قوى خاصة في هذه الأفلام تحمل المشاهدين نحو عالم آخر، تدخلهم حالة مختلفة من الاسترخاء، حيث يمكنهم التخلص من أنفسهم، تنقلنا الأفلام إلى عالم الأحلام، بيد أننا عندما نستيقظ، لا تزال أنفسنا هناك، مثل رحلة ساحرة”.

هذه كانت كلمات المخرج أبيشتابونغ ويراسيتاكول الحائز على السعفة الذهبية، عندما سُئل عن الموجة التايوانية الجديدة. والحق أن سينما الموجة الجديدة، خصوصًا أفلام إدوارد يانغ، يمكن تشبيهها بأحلام ناعمة، بيد أنها أحلام خرسانية مرتبطة بمبانٍ تشبه الصناديق، وجوّ عام مشحون بذاتية الفرد وشمولية المدينة، فيما يظهر الأبطال في أفلامه كأشياء عارضة وقصص هامشية تتضافر في سبيل رواية القصة الرئيسية التي دائمًا تكون قصة المدينة، التي تمثل بالنسبة إليه القبعة التي يخرج منها الأرنب والطائر وربما يولد الإنسان. فحكاياتهم بالنسبة إلى حكاية القبعة تبقى أقاصيص ثانوية تساهم في توضيح وإفراد مساحة أكبر لتأثير القبعة، ولكن القبعة/ المدينة هي من تعطي تلك القصص هويتها، وإلا ستظل مجرد قصص هاربة تحوم في فضاء الحكايات دون وطن يحتضنها في النهاية.

الحكايات في سينما يانغ هي سرديات تكتسب ماهيتها من المدينة، أيادٍ ناعمة تحوم في الفراغ وتنسج قصصًا توغل في العمق، تتخطى جدران الواقع المحسوس بسهولة ورقّة، ثم تبدأ تلك الأهداب الناعمة بالتقاط القصص بأسلوب تأملي يتجاوز الأعمدة الرئيسية، مركزًا على التفاصيل الصغيرة والأفعال العارضة، مرسخًا لفعلَي السكون والحركة بشكل ينزع إلى السينما البطيئة الأوروبية، ولكن يتحكم في ذلك الإيقاع من خلال علاقات إنسانية ورومانسية ديناميكية.

بمعنى أدق؛ محاولة من هؤلاء البشر لملاءمة واقع العلاقة المفككة، من خلال كبت الكثير من أحلامهم وطموحاتهم، لكي تستمر العلاقة بشكل أفضل، وهذا يكسب الشخصية شعورًا بالكبت، وتشعر أنها محاصرة، فيتطور داخلها ذلك الاغتراب، وتحس أنها على مسافة من أقرب الأشخاص إليها.

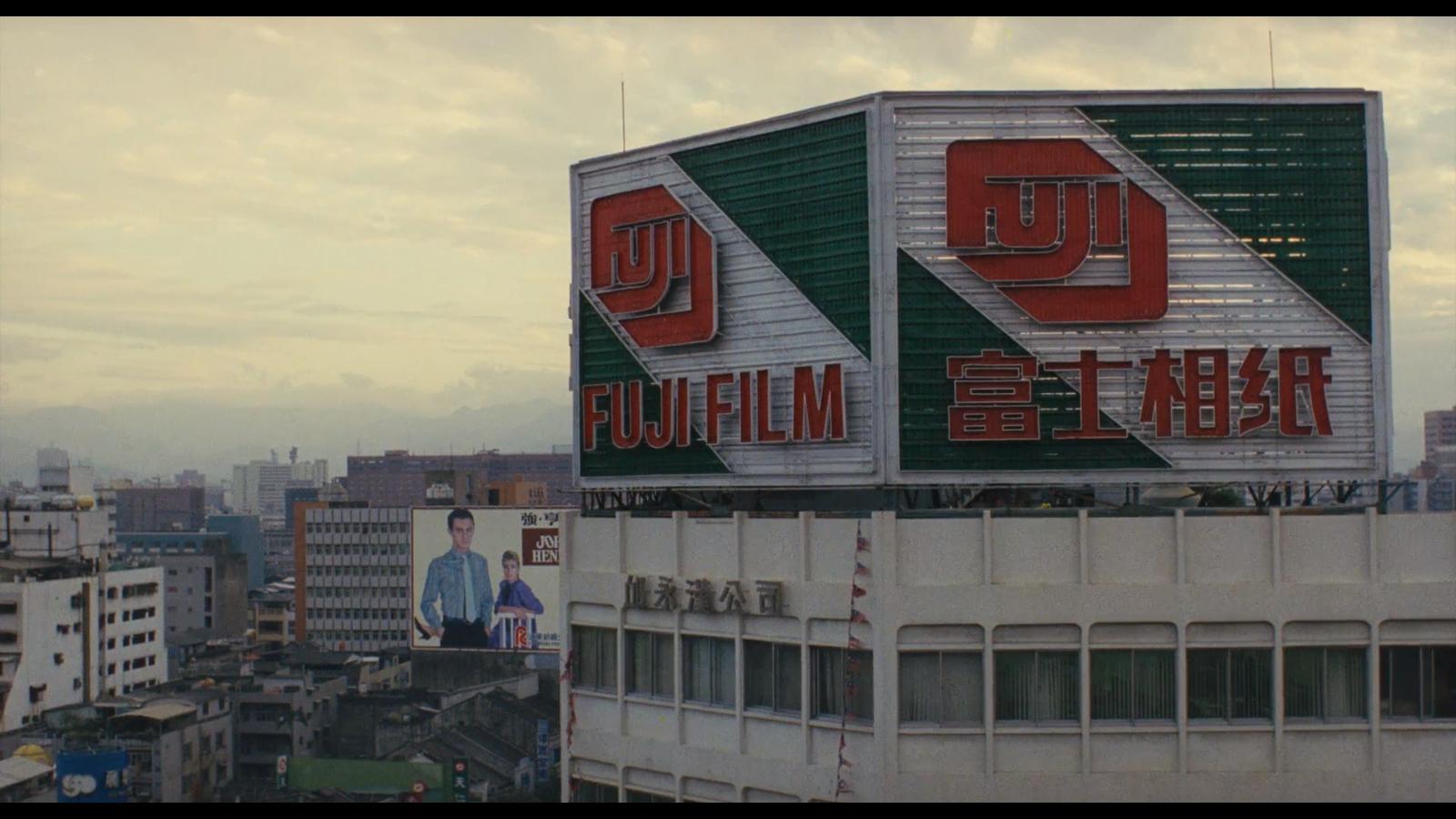

وبالنظر إلى المدينة، فإنها مجال بحثي تدور فيه شتى أفكار يانغ، كل شيء بالنسبة إليه انعكاس للمدينة، كل شيء متصل بواسطة المكان، لأن المدينة بالذات هي الشيء المادي الوحيد التي تقبع فيه الهوية المفقودة التي يبحث عنها يانغ، ويظهر هذا الارتباط الوثيق بالمدينة في أغلب المشاهد.

في بداية فيلم Taipei Story يدخل بطلا الفيلم شقة فارغة، يتجولان داخلها، ويعايناها، يشعر المشاهد في بداية الفيلم أن الشخصَين محاصران، محبوسان داخل صندوق خرساني، خالٍ من الحياة، ولكن بالنسبة إلى يانغ للمباني نوع آخر من الجمال، فقد درس الهندسة، ويعلم كيفية البناء، وهذا يضيف قيمة جمالية للخرسانة، ليس لكونها جميلة خارجيًّا، بل يجد جمالًا في كيفية التعاطي مع المباني نفسها، لتتحول المباني من مجرد أشياء مادية إلى بنية عاطفية مشحونة بالمشاعر، يمكن تصديقها.

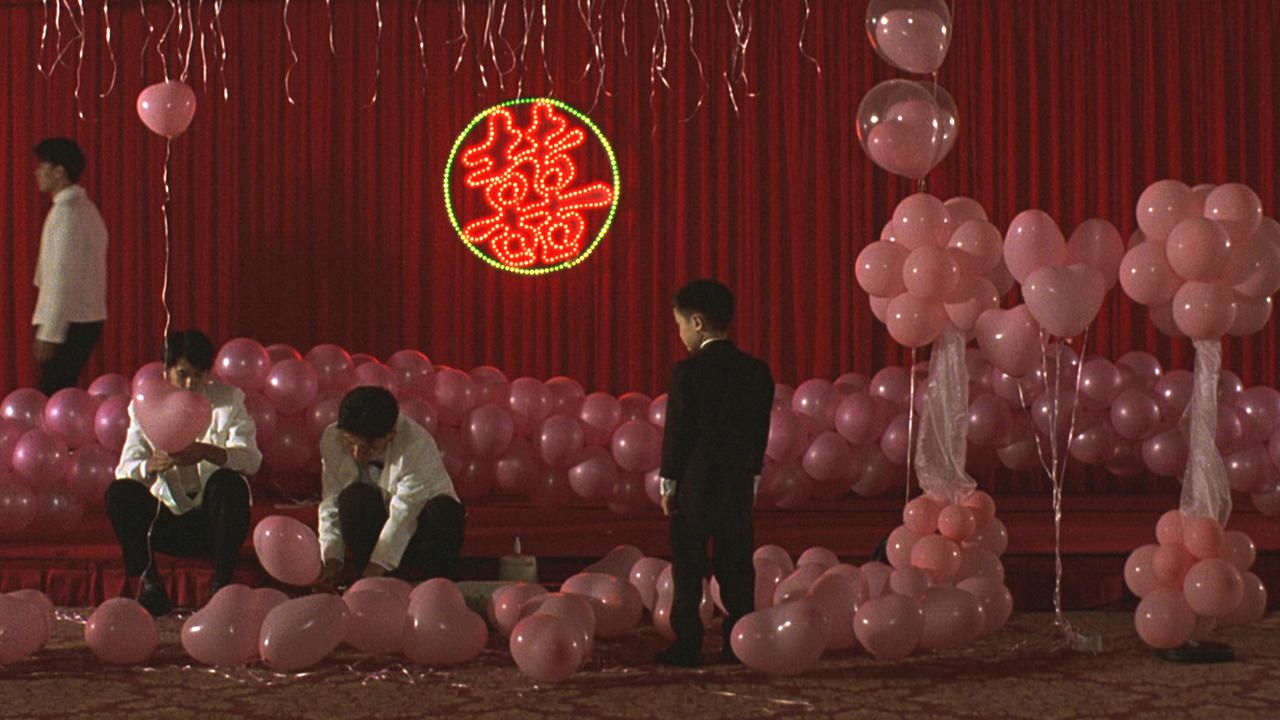

وفي تلك النقطة يمكن الاستشهاد بفيلم Yi Yi الذي تعمّد فيه المخرج أن يصنع أكثر من طبقة (Layer) في المكان الواحد، فنشاهد الكثير من المشاهد المكتظة بالأشياء والأدوات حول الممثل، ليلمّح إلى مدى تعقيد حياته وازدحامها بتفاصيل غير مهمة للمُشاهد ولكنها تعطيه نوعًا من الراحة.

يحكي يانغ في فيلم Taipei Story عن عالم لا يخصه وحده، بل أغلب أقرانه، شخصية لونغ المتغربة، التي تعاني من أزمة حقيقية في تحديد الهوية، أو معرفة ما تريده، إنه ذائب في الحلم الأميركي، ينبش في الحاضر ويتصبر بالماضي، يانغ دائمًا ما يضع الخصوصية الثقافية مقابل الرأسمالية والتغرب، فيرى تايوان مجرد جدران وإطارات كل ما يكسوها هو غربي، الحانات والمنازل والملابس، حتى صوت الأغاني هو غربي. بمعنى آخر، يوبّخ يانغ نفسه، وينتقد المدينة التايوانية ككلّ، بما فيها من مجتمعات، وحتى الانتفاضة الاقتصادية.

الكاميرا الصامتة ورفاهية الاختفاء

يقول مارتن سكورسيزي: “إن السينما هي مسألة ما يجري داخل الإطار وما يقع خارجه”.

بالنسبة إلى يانغ، الجزء الأكبر من الأحداث يقع خارج الإطار، لا يراه المشاهد، ولكنه يحظى بأهمية كبيرة في عملية الحكي، فهو المؤثر الرئيسي على ما يحدث داخل الإطار. فالاثنان مجرد جزئين من كلّية واحدة؛ وهذا يتضح من تثبيت الكاميرا الخاصة به في مواضع مدروسة بعناية بحيث لا تكشف كل موقع التصوير، فمن المعتاد في أفلامه أن تجد كادر تصوير خاليًا تماماً من الممثلين، وهذا يساهم في إبقاء المُشاهد متيقظ للصوت نفسه، وطبيعة المكان، بجانب إشراك خيال المتلقي داخل الحكاية.

للكاميرا معانٍ كثيرة في أفلام يانغ، بيد أنها تبقى صامتة، تشاهد الأحداث عن بُعد، لا تشارك حتى في تتبع الممثلين في مشيهم، بل تتركهم على سجيتهم يتحركون ويستكشفون جغرافيا المكان، بجانب أنها تعطيهم حق الاختفاء، وهذا الشيء المدهش، أنهم من الممكن أن يتلاشوا بشكل كلّي من الكادر، يختبئون من شيء ما، ربما من الكاميرا نفسها، يتوارون خلف الأبواب أو يخدعون الكاميرا، أي أنهم يلفظونها، لا يحبون أن يتم استكشافهم بهذه الطريقة، حتى لو بهذه الرقة.

وحينما نتحدث عن الكاميرا في أفلام إدوارد يانغ، سنفكر بالضرورة بالمخرج الياباني العبقري ياسوجيرو أوزو، الذي يثبت الكاميرا بمستوى معيّن يكون منخفضًا في أغلب الأحيان، بجانب استخدامه لعدسة 50 ميلمترًا واحدة في تصوير أفلامه. ولا يهتم أوزو بتحريك الكاميرا بقدر ما يهتم بتثبيتها، ولا يملأ الكادر بالممثلين، بل يعطي مساحة كبيرة للمُشاهد حتى يتأمل المكان بشكل أدق، ويستكشف الثقافة والأنماط السلوكية والمعمار الياباني، لتنفرط أمام عينيه عناصر الأسرة اليابانية في حالتها المفككة.

يستخدم إدوارد يانغ تقنية مشابهة في تصوير أفلامه، ولكنها أكثر تطورًا، تكتسب شاعريتها من الموضوع، وتنسلّ نحو المُشاهد ببطء ونعومة فيما لا يلاحظ وجودها، فتترك تأثيرًا هائلًا. يضع يانغ المشاهد على مسافة من الحدث بحيث يراقب العالم من الخارج، فهو لا يقحم المُشاهد في الصورة بقدر ما يعرض له صورة أشمل لما يراه، ويمنحه المساحة المطلوبة ليقرر موقفه من الشخصيات، يدرك الصواب من الخطأ، عكس المخرجين الذين يفرضون العاطفة على المُشاهد ويقحموه في الصورة بشكل تذوب معها إرادته بشكل كامل، يعطي يانغ هنا مجالًا مستقلًّا للمُشاهد لكي يطور رأيه الخاص في المعضلة عبر الكاميرا، ولكنه في الوقت ذاته يلمّح أن المتلقي دائمًا على مسافة من الحقيقة، فلن يعرفها بشكل كلّي مهما حاول، بيد أنه في الوقت ذاته يعطي مجالاً لاكتساب معرفة شمولية/ عالمية لقضية معينة، ويضحّي بالجزئي في سبيل الكلي الذي يسمح بوجود فكرة أعم.

لا يفضّل يانغ استخدام اللقطات القريبة (Close Up)، بل يفضّل استخدام اللقطات ذات القطع الواسع والمساحة الكبيرة، حتى اللقطات المتوسطة الأساسية لا يستخدمها إلا في القليل من اللقطات، وعلى ذلك فهو يطوّع اللقطات الواسعة لإعطاء انطباع أشمل عن الحكاية، وتمرير فكرة الإنسان التائه بين المباني الخرسانية الضخمة والصناديق الأسمنتية، ويؤكد على حقيقة الإنسان الذائب بين بوادر الرأسمالية، وقد أصّل لهذه الفكرة في فيلمه The Terrorizers، الذي إذا نظرنا إلى سرديته القائمة على الفردانية، وتعدُّد أطراف الحكي المنفصلة، ستنجلي لنا فكرة الهوّة التي أحدثها الانتقال من هوية اقتصادية إلى أخرى، أو بمعنى آخر من شمولية إلى رأسمالية، والذي سيترتب عليه اضطرابات وجودية خطيرة، سيقع ضحاياها الشباب المشتت والكبار الناقمين على حياتهم، وهذا ما يكشفه فيلم The Terrorizers بجودة فنية عالية. والحق أن أغلب النقاد يربطون بين فيلم The Terrorizers وفيلم Blow-Up للمخرج الإيطالي مايكل أنجلو أنطونيوني، كنقد للمجتمعات ما بعد الحداثية واندثار الهوية، واستفحال الشعور بالاغتراب.

كل هذه الأفلام كانت تمهيدًا لمشروعه الأضخم والأطول A Brighter Summer Day، والذي تقصّى يانغ من خلاله الانغماس في الثقافات المختلفة والانجراف للاغتراب، نرى الشباب يتعاركون بمضارب البيسبول، ويلعبون كرة السلة، ويسمعون الموسيقى الأميركية، ويقطنون في منازل مبنية على الطراز الياباني، سكنها أعداؤهم اليابانيون قديمًا، والآن يسكنون فيها ويستكشفونها من جديد، متعرضين لكل الإشعاع الثقافي من الكتب والأدوات والصور والأسلحة المتروكة والمنسية في منازلهم. يعرض يانغ في فيلمه الصراع الدائر بين الآباء والأبناء، بمسافة هائلة تفصل بين الاثنين، لأن كل طرف من هذه الأطراف متشرّب لنوع مختلف من الثقافة والعيش، بجانب حضور المكان الأجنبي الذي يشعرون أنه يلفظهم تارة ويجذبهم تارة أخرى؛ ليصنع ملحمة مدتها حوالي 4 ساعات، خليط من الرقة والدماء والعاطفة والاندفاع.

ثم يختم أعماله بتحفته الفنية Yi Yi، وهو فيلمه الوحيد الذي عُرض في الولايات المتحدة وعدة دول على مستوى تجاري، ولم يفشل في شبّاك التذاكر، ليعرض لنا عينًا أكثر نضوجاً وكاميرا أصبحت جزءًا من المكان. في سينما يانغ تقع الكاميرا موقع الزمن، الذي يضفي قيمة للأشياء ويحرّكها، مغيّرًا إياها كطرف في علاقة طويلة الأمد.

الزمن ثقيل في سينما يانغ كما الكاميرا، ينبعث شعور الثقل من الكاميرا الثابتة وينتقل إلى الشخصيات بسلاسة ثم يقفز إلى عيني المُشاهد، في المدينة أشياء كثيرة يمكن تأملها بجانب الإنسان، في فيلمَيه Taipei Story وYi Yi يطبّق يانغ ما يُسمى بالـ Tunnel View أو الكاميرا النفقية/ الممرّية؛ أي أنه يبتعد مسافة معينة عن الشيء المراد تصويره، تتموضع الكاميرا في مكان معين بحيث يظهر الشيء يلوح من مسافة كأنه داخل ممر أو نفق، تستخدَم هذه التقنية في الأماكن ذات الجدران الكثيرة نسبيًّا أو ذات الممرات الضيقة مثل الشركات، بجانب الأماكن المزدحمة بالطبقات والطرقات التي تكوّنها أشياء خارجية عن الشخصية؛ وهذا اتضح في أكثر من مشهد في الفيلم المذكور، لكي يعطي انطباعًا بالانعزال والاشتطاط الفكري والكبت العاطفي الذين تعانيهم الشخصية.

يناقش يانغ في Yi Yi صدامية الحاضر والمستقبل القريب مع الماضي، الذي يخفق مطاردًا بعض الشخصيات بذكريات قديمة واهية، يطرح فكرة اختفاء المعنى، والعيش على هامش الحياة، من أجل ضرورة العيش وليس حبًّا في الحياة، يذوب كل ما يربط الحياة بالشخصيات، بشكل يفرض عليهم عوالم مغايرة، أو يدفعهم لاستكشاف الماضي والاحتماء بحيواتهم السابقة، تجاهد شخصيات الفيلم لإيجاد المكان المناسب لها، في ظل توافر العديد من الأماكن الأخرى، فنرى بعضهم يدخل في مساجلات مع النفس، وبعضهم الآخر يزجر نفسه ويتوحد مع عالمه الصغير، لدرجة أن المُشاهد سيلاحظ أن بعض الشخصيات مجرد ديجافو لحيوات سابقة عاشتها شخصيات أخرى. ولكن تظل الروح الصغيرة الشابة التواقة للمعرفة والجمال هي من تحرك وتجمع الأسرة على الرغم من تفككها.