“نزلونا من بيوتنا على قبو البناء وقالوا لنا قفوا على شكل نصف دائرة ووجوهكم لعندنا، بعدها بدأوا إطلاق نار من اليمين لليسار علينا، أول واحد بالصف كان أبي وقع بالأرض! سألني عمي وهوي عم يهمس بأذني مين هاد؟ قلتلو أبي.. قلي شو عرفك؟ قلت له هدول ثيابه”.

“ما كان عندي وقت فكر بأبي، كنت عم إستنى الرصاصة اللي حتجيني بعده، قلت لعمي قول لا إله إلا الله وأنا رددت الشهادة 3 مرات، وبالمرة الرابعة لم أستطع إكمالها لأسقط على الأرض، مرت لحظات لا تصل مدتها إلى دقيقة حتى أدركت أني على قيد الحياة وطلعوا العساكر لفوق وأنا حركت حالي”.

“إلى الآن لم أستوعب ما حصل، يا لطيف شفت عين جارنا خارجة من رأسه وأخي مفتوح راسه وعمي أصيب بوجهه وكل الموجودين ماتوا! رجعوا العساكر دخلوا للمكان اللي نحنا فيه، بهي اللحظات أخرجت لساني وتظاهرت بأني ميت، وبعد أن ذهب جنود النظام سحبت جثتَي عمي وأخي واختبأت بينهما، خاصة أنني سمعت صوت أحد الضباط يقترب من القبو، ليعود الجنود ومعهم طفلَين رضّع صغار”.

“سمعت صوت العناصر وهم يسألون الضابط: “لقيت هدول فوق شو نعمل فيهم؟”، قال بلهجته العلوية القحة: “قوسهم (أطلق عليهم النار)، ولاّ قلّك: هاتهم هاتهم (ناولني إياهم) حرام فيهم الرصاصتين”، وأمسك بالطفلين من أرجلهما وضربهما بدرج القبو حتى تهشمت عظام جمجمتهما، ولم يبقَ هناك صوت من حولي إلا لدعسات العسكر وأنا أفكر بالطفلين”.

صورة الطفلَين اللذين أعدمهما ضابط من قوات النظام السوري ضربًا.

“انتهى الجنود من مجزرتهم لأخرج بعد ساعات من مكاني، وأجد كل من في البناء قد قُتل، لا أبالغ عندما أقول “الكل”.. الكل قُتل وكنت أنا الناجي الوحيد، ويا ليتني لم أنجُ”.

هذه الرواية ليست نسجًا من خيال قائلها أو حكاية من حكايا اقتحامات النازيين أو الفاشيين للدول والمدن، إنما هي رواية ناجٍ وحيد من “مجزرة القبو”، أحد أكبر الأماكن التي وُجد بها جثث لمدنيين أيام مجزرة داريا الكبرى، عند اقتحامها الذي بدأ منذ يوم 20 آب/ أغسطس 2012 واستمر حتى يوم 27 من الشهر ذاته.

تعتبَر مجزرة داريا أكبر مجزرة إعدامات ميدانية تحصل في تاريخ الثورة السورية، حيث قتلت قوات النظام السوري في يومَين ما يزيد عن 700 شخص، وفُقد ما يزيد عن 1000 شخص لم يعرَف مصير معظمهم حتى هذه اللحظة.

بينما كان السوريون يفرحون بعيد الفطر، خيّمَ الحزن على مدينة داريا، وطغت رائحة الموت والدم على روائح العنب والياسمين البلدي، وتقاسم أهل المدينة الجراح والأحزان، ليصبح في كل بيت عزاء.

خسرت داريا المئات من زينة شبابها، وترمّلت المئات من نساء المدينة، ويُتّم المئات من أطفالها، فلم يخلُ بيت من بيوت المدينة من شهيد أو فقيد قدّم حياته ثمنًا لصرخة حرية في زمن غاب فيه العدل.

لمَ كل هذا الحقد؟

استطاعت داريا، المدينة القريبة من دمشق، أن تقدّم نموذجًا ثوريًّا متميزًا إداريًّا وتنظيميًّا منذ بداية العمل السلمي وصولًا للعمل المسلح، حيث سجّلت حضورًا مبكّرًا وقويًّا في الثورة السورية منذ انطلاقتها في مارس/ آذار 2011.

وبرز اسم داريا بدايةً من نشاطها المدني والسلمي الذي تفرّدَ بتوزيع الورود والمياه على عناصر الأمن والجيش، وقوبل هذا النشاط بهمجية من قبل قوات الأسد حيث مارسوا العنف على أهالي المدينة، وأودوا بحياة عشرات الناشطين والثائرين في غياهب السجون.

عند اتجاه العمل الثوري إلى العمل المسلّح، تحوّلت مدينة داريا إلى أبرز مواقع تجمّع الجيش الحر في دمشق وريفها، بسبب موقعها الاستراتيجي المتاخم لمطار المزة العسكري، وقربها من القصر الرئاسي الذي يقطن به رئيس النظام بشار الأسد.

كما أن داريا متاخمة لمدينة دمشق، وتوفِّر ملاذًا آمنًا للجيش الحر بسبب طبيعتها الجغرافية المحاطة بالبساتين الزراعية من الجهة الشرقية والغربية، ما يوفِّر لهم أيضًا سهولة الحركة والإقامة الآمنة نسبيًّا.

إضافة إلى ذلك تعتبَر داريا قريبة من تجمّع وتمركز قوات النظام وطرق إمدادهم، مثل أوتستراد المزة وأوتستراد درعا للفرقتَين 11 و15 في جيش النظام، ما يسهّل عملية اغتنام الأسلحة والعربات بحسب ما ذكر مؤيد أبو وائل، أحد القادة العسكريين المسؤولين عن المدينة في تلك الفترة، في حديثه لـ”نون بوست”.

لم يقتصر عمل الناشطين في داريا على العمل داخل حدود مدينتهم، بل تعدّى خارج هذه الحدود، حيث نُظِّم في داريا مجموعة من اللقاءات والاجتماعات السرّية بهدف تنسيق العمل الثوري بكافة اتجاهاته، ونُظِّمت خلية سرّية من العاملين في داريا، وعلى رأسهم الأستاذ نبيل الأحمر إمام وخطيب جامع أنس، وأقاموا اجتماعًا سريًّا كان الأول من نوعه في المدينة.

حضر الاجتماع عدد من العاملين في المناطق المحيطة بدمشق، ومجموعة من ضباط الجيش السوري الذين كانوا على رأس عملهم في ذلك الوقت، وكان هدف اللقاء تشكيل تنظيم يكون نواة يوحِّد العمل الثوري في دمشق والمناطق المحيطة بها، بالإضافة إلى عقد اجتماع كبير على المستوى العسكري ضمَّ فصائل من الجيش الحر بهدف تشكيل الجبهة الشمالية والجبهة الجنوبية.

وحضر الاجتماع الذي عُقد في المدينة أيضًا، حسان عبود المعروف بأبو عبد الله الحموي، وبعض ممثّلي كتائب أحرار الشام، والشيخ زهران علوش ممثِّلًا للواء الإسلام في الغوطة الشرقية، وبعض الضبّاط المنشقين عن النظام وفقًا لرواية أبو وائل.

ويتابع القائد العسكري أن السبب الرئيسي لحقد قوات النظام على هذه المدينة، هو قيام الجيش الحر بعمليتَين نوعيتَين ضد النظام، وكان لهما تأثير كبير على مجريات الثورة السورية في بداياتها، حيث نفّذ الجيش الحر عملية تسميم عدد من رجالات الصف الأول في حكومة الأسد، كانوا يُسمّون وقتها بأعضاء “خلية الأزمة”.

وكانت هذه العملية الأكبر من نوعها على مستوى سوريا، حيث استطاع الجيش الحر تجنيد الحاجب الشخصي لمحمد سعيد بخيتان، الأمين القطري المساعد لحزب البعث، والذي بدوره قامَ بدسّ السم داخل أطباق الطعام الخاصة بالضبّاط في أحد اجتماعات الخلية، ليتمَّ تصفية الخلية بأكملها وعلى رأسها صهر بشار الأسد ورئيس الأركان العامة ورئيس المخابرات العسكرية آصف شوكت.

والعملية الثانية كانت تأمين انشقاق الدكتور رياض حجاب، رئيس الوزراء السوري، والتي وُصفت بأكبر عملية انشقاق لأرفع سياسي سوري منذ انطلاقة الثورة السورية، حيث تمّت العملية بسرّية كاملة بتنسيق مع أحد إخوة رياض حجاب، وتمّ إحضار رئيس الوزراء المنشق من جهة المتحلق الجنوبي شمال داريا، وتأمينه هو وعائلته وإخوته وعائلاتهم حتى الحدود مع الأردن.

وإلى ذلك، تلقّت قوات النظام عدة ضربات استهدفت الرتل العسكري المسؤول عن حملات المداهمة والاعتقالات التي طالت أبناء مدينة داريا، وكان آخرها في شهر سبتمبر/ أيلول من عام 2012، حيث تمّ استهداف الرتل من قبل عناصر الجيش الحر في المدينة والقضاء عليه نهائيًّا.

وهنا كان أول إخراج لقوات النظام من مدينة داريا، حيث أصبحت المدينة محكومة برجالها ووجهائها، ونشط العمل الثوري بشكل غير مسبوق وأثبت العاملين في المدينة قدرتهم على إدارة المدينة ذاتيًّا بعيدًا عن حكم الأسد، حيث تمّ تشكيل الشرطة العسكرية التي كانت مسؤولة عن تنظيم حركة الجيش الحر ومنعه من التجول ضمن المدينة، بالإضافة إلى تسيير أمور المدنيين والمتابعة القضائية الجنائية، عن طريق تشكيل هيئة قضائية مؤلَّفة من 15 قاضيًا من خارج مدينة داريا تحكم بالقضايا الجنائية.

في ذلك الوقت تمّ تقسيم داريا إلى أحياء وقطاعات، وتنظيمها عن طريق لجان مدنية مسؤولة عنها، ونشطَ العمل السلمي في داريا في تلك الفترة وزادت وتيرة المظاهرات، فلم يدّخر شباب داريا أي جهد ووقت لإحياء فعاليات ثورتهم، لا سيما بعد تحرير المدينة.

وإضافة إلى ذلك استغلَّ العاملون في القطاع الطبي في داريا هذه الفسحة ليقوموا بتنظيم أنفسهم، وتقديم التدريبات الطبّية للقادرين عليها بهدف تزويدهم بطرق الإسعافات الأولية، لتأمين وصول الجرحى إلى النقاط الطبية الموزَّعة في المدينة.

وقام بعض الشباب في المدينة بتلقي تدريبات عملية سرّية في المشفى الوطني في داريا، بمساعدة عدد من الأطباء الشرفاء بحسب ما ذكر أسامة أبو صهيب، أحد أعضاء الكادر الطبي في مدينة داريا في حديثه لـ”نون بوست”.

الاقتحام العسكري وسفك الدماء

بعد كل هذه الفعاليات السلمية والعمليات العسكرية، كان النظام يبيت أمرًا للمدينة، حيث بدأت تلوح في الأفق نُذُر اقتحام عسكري كبير، بعدما بدأت قوات النظام والشبيحة بفرض حصار خانق على المدينة في 20 أغسطس/ آب من عام 2012، تمثّلَ بقطع الكهرباء والاتصالات عن المدينة بشكل كامل، وإغلاق كافة الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية للمدينة بالسواتر الترابية والحواجز العسكرية.

كما تمّ نشر ما يزيد عن 30 دبابة على الطريق الدولي المحاذي لداريا تمهيدًا لاقتحام المدينة، وفي صباح اليوم التالي بدأت قوات النظام بالقصف العشوائي باستخدام قذائف الهاون وقذائف المدفعية وغارات من الطائرات المروحية، وخلّف هذا القصف دمارًا واسعًا وقتل العشرات من المدنيين في منازلهم، إضافة إلى مئات الجرحى بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

حشدت قوات النظام الآلاف من قوات النخبة لديها تجهيزًا للاقتحام الكبير، وشاركت في هذه العملية قوات من الفرقة الرابعة التي يترأّسها شقيق بشار الأسد، ماهر الأسد، إضافة إلى مجموعات من الحرس الجمهوري، مع مشاركة كبيرة من مجموعات من الحرس الثوري الإيراني شوهدت في المدينة أثناء اقتحامها.

بينما على الطرف الآخر، كان يتولى مسؤولية حماية المدينة مجموعات الجيش الحر في داريا، إضافة إلى مجموعات من خارج المدينة كانت قد اتّخذت من داريا مقرًّا لها، وهي من تشكيلات مدن درعا وكفرسوسة والقدم ونهر عيشة ودوما وفقًا لمؤيد أبو وائل.

يذكر أبو وائل أن قوات النظام بدأت باقتحام المدينة من جهة الفصول الأربعة، من الجبهة الغربية وجهة الكورنيش الجديد وطريق الدحاديل وطريق المعامل من الجهة الشرقية، ومع الفارق الكبير بين عناصر النظام ومجموعات الجيش الحر في العدّة والعتاد، لم يكن هناك مقاومة تُذكر من جهة الجيش الحر الذي تحوّل معظم عناصره إلى مسعفين يحاولون إخلاء الجرحى من المدنيين والعسكريين، نتيجة القصف الكثيف الذي كانت تتعرض له المدينة من قبل النظام السوري.

استطاعت قوات النظام خرق المدينة من جهة جامع عثمان، عن طريق حفر “طلاقيات” في المنازل مرّت من خلالها قواتها وصولًا إلى الكورنيش القديم (كورنيش الباسل)، وفي هذه اللحظات تمّ انهيار مجموعات الجيش الحر بشكل مفاجئ، وبدأت الانسحاب من المدينة بشكل عشوائي وكل على حدة من دون ترتيب أو تنظيم.

قتل بدمٍ بارد

عايشتُ هذه الأيام السوداء بكافة تفاصيلها، حيث كنتُ مع مجموعة مهمتها إسعاف المصابين جرّاء القصف ونقلهم إلى النقطة الطبية الوحيدة الموجود في المدينة، وكنت مسؤولًا عن توثيق هذه اللحظات بواسطة كاميرا جهازي المحمول.

لكني لم أستمِرَّ بهذا العمل سوى يوم واحد، ثم اضطررت إلى الذهاب والانضمام إلى الكادر الطبي في المدينة بسبب الحاجة الماسّة لأي شاب لديه دراية ولو بسيطة بالإسعافات الأولية، جرّاء النقص الشديد بالكادر الطبي والزيادة الهائلة بأعداد المصابين الذين يتوالون إلى المشفى بسبب القصف العشوائي لقوات النظام على المدينة.

كان يعمل في المشفى الميداني الذي اتّخذَ من إحدى المدارس مقرًّا له، حوالي 4 أطباء و20 شابًّا من أبناء المدينة كمسعفين، وعلى مدار 3 أيام كانت أعداد المصابين تتزايد، ويومًا بعد يوم بدأ العجز الطبي بسبب النقص في المواد والكوادر.

كان التدخُّل الطبي لأي مصاب يقتصر على تقديم الإسعافات الأولية التي تحافظ على حياة المصاب، وبعض المسكّنات التي تخفِّف من ألمه، ثم تخريجه من المشفى، فلم يكن هناك أماكن مخصَّصة للاستشفاء ومتابعة حالة المصاب، ولم يوفِّر الأطباء أي جهد في محاولة إنقاذ المصابين، حتى أنهم اضطروا لإجراء عملية فتح بطن في أروقة إحدى المدارس التي اتّخذوها مقرًّا لهم سعيًا للمحافظة على حياة المصاب.

كانت هذه الإصابات توثَّق على دفتر صغير، يُكتب فيه اسم المصاب وإصابته، لكن عملية التوثيق لم تستمرَّ إلا لبضع أيام كان قد وثِّق فيها 900 حالة، ثم توقفت بسبب الزيادة الكبيرة في الأعداد والعجز عن إحصائها، وسط هذا الهلع والخوف المحيطَين بالمدينة وفقًا لأسامة أبو صهيب.

كانت هناك حالة عجز شبه تام في استيعاب هذه الأعداد الكبيرة من المصابين، خاصة في حالة الخوف وعدم الاستقرار للعاملين في المشفى الميداني، والذي نُقل 3 مرات على مدار الـ 3 أيام بسبب استهدافه من قبل عناصر النظام السوري.

صابرة محتسبة

لا أستطيع أن أنسى هذه اللحظات، وبالأخص يوم 24 أغسطس/ آب، حيث كانت قوات النظام قد بدأت فعليًّا بالتوغُّل في المدينة، وكانت تتبع سياسة الأرض المحروقة تمهيدًا لتقدُّم القوات البرّية.

ولا يذهب عن بالي تلك العائلة التي استهدفتهم قوات النظام رشقًا بالرصاص، وعندما وصلوا إلى المشفى كان أحد أبنائهم قد فارق الحياة وابنتهم الأخرى ذات الـ 5 سنوات مصابة في رأسها، والأب مصاب في كتفه ويحمل ابنته المصابة بين يديه.

كانت الأم تواسي الأب، وتقول: “معلش ابنا سبقنا على الجنة، إن شاء الله بيكون شفيع إلنا”، ثم أسرعنا وأمسكنا بأولادها المصابين، ليشير صديقي تمّام أبو الخير، أحد أعضاء الكادر الطبي حينها والمسؤول عن توثيق الإصابات، بيده معلنًا استشهاد الطفلة الرضيعة، لينهار الأب أرضًا باكيًا حزينًا على خسارته الثانية، لتعود زوجته وتواسيه: “معليش هي صار إلنا اثنين بالجنة، هني سبقونا بس”.. صرنا نتهامس أنا وصديقي “تمّام” أن الأم لم تصحُ من صدمتها وتعلم الذي جرى.

في هذه اللحظات تيقّنت فعليًّا أن للصبر درجات، وأن كل ما صبرناه طيلة الأيام الماضية نحن الشباب من الخوف ومشاهدة الأشلاء والدماء، لم يكن نقطة في صبر تلك المرأة العظيمة وكلماتها الجليلة، كنا نبكي من حولها كالأطفال من هول الفاجعة، وهي واقفة تسبّح ربها وتحمده وتقبض يدَيها كالواقف في الصلاة.

مقطع فيديو للطفلَين الشهيدَين.

عند الساعة 12 ليلًا من يوم الجمعة، اضطررنا إلى إفراغ المشفى الميداني بعد اقتراب الجيش من الوصول إليه، وبعدها تفرّقنا كلّ على حدة، باحثين عن الأمان وعن مكان يحمينا مما هو قادم.

هاربون في البساتين

في اليوم التالي توجّهت مع مجموعة من أصدقائي إلى البساتين الغربية القريبة من مدينة صحنايا، حيث كان جيش النظام مع القوات الموالية له قد احتل مدينة داريا بالكامل، وبدأ عملية الدهم والتمشيط بشكل عرضي بداية من الأراضي الشرقية ووصولًا للغربية التي كنا فيها، وعندما وصل الجيش إلينا احتمينا لدى عائلة هربت من منزلها إلى بستانها، ليقوم الأب بتأميننا بين الزرع وتحت عريشة العنب.

ما هي إلا لحظات حتى دخلت قوات النظام، وأخذت ولدَيه الاثنين وسألته إن كان يخبّئ عنده “إرهابيين”، وهنا حبسنا أنفاسنا خاصة بعد ما هدّدوه بقتل ولدَيه إن كان يكذب عليهم ووجدوا أحدًا في أرضه.

استمرينا في هذه الحالة حوالي 6 ساعات متتالية، وأصوات الدبابات والرصاص من حولنا لم تتوقف للحظة واحدة، وعند المساء وبعد انسحاب قوات النظام خرجنا لنرى فظائع ووحشيةً لم نكن نتوقع أن نرى مثلها.

رأيت حوالي 12 شهيدًا كانت قد أعدمتهم قوات النظام، وبدّلت وثائقهم الشخصية واحدة بالأخرى، ورأينا مصابًا بقدمه أوهمَ النظام أنه ميت وبقيَ على هذه الحالة طيلة الساعات الماضية.

ذُهلنا من هذا المنظر.. 12 شهيدًا في آن واحد! في هذه الأثناء جاءني اتصال من أحد أصدقائي يكاد صوته يختفي من كثرة الدموع، يقول لي إن هناك 250 شهيدًا في محيط جامع أبو سليمان الداراني يجمعونهم في باحة المسجد. للوهلة الأولى لم أستوعب الرقم، وسألته مرة ثانية كم العدد ليؤكّده لي، وهنا أدركت حجم ما يحصل.

مقبرة شهداء داريا خلف مسجد أبو سليمان الداراني.

مجازر متفرِّقة

ارتكبت قوات النظام أثناء مداهمتها للمدينة العديد من عمليات الإعدام الميداني، بحق الكثير من أبناء مدينة داريا دون رحمة أو شفقة، فكانت تعدم عوائل بأكملها، وتركّزت مجازر النظام الكبرى في المدينة في 3 مناطق، أكبرها محيط جامع أبو سليمان الداراني، حيث وثّق الناشطون استشهاد حوالي 156 شهيدًا في هذه المنطقة بينهم 19 امرأة و3 أطفال.

والمجزرة الثانية في محيط “المقبرة” وسط مدينة داريا، حيث قتلت قوات النظام قنصًا حوالي 10 شهداء ثم جمعوا حوالي 25 آخرين في أحد الأزقّة، وقاموا بإخراجهم كل 3 على حدة يأخذون ما معهم من أموال وذهب ثم يرمونهم بالرصاص، حسب رواية أحد سكان المنطقة هناك.

المنطقة الثالثة هي منطقة البساتين الغربية التي كنت فيها، حيث تمّ انتشال جثث ما يقارب 35 شهيدًا في اليوم التالي، أعدمتهم قوات النظام ميدانيًّا في محيط هذه البساتين، واستمرّت عملية انتشال الشهداء ودفنهم ما يقارب الـ 3 أيام، حيث كانت قوات النظام قد أخفت الكثير من الجثث في غرف الفلاتر الخاصة بالمسابح، إضافة إلى أن بعض العوائل قاموا بدفن أبنائهم في أرضهم ريثما تخرج قوات النظام ويتسنّى لهم دفنهم في المقبرة.

تجميع الجثث والتعرُّف إليها

في ظل جمع الجثث، كان الحاج أبو صياح مسؤول الدفن في داريا يبحث عن أرض ليدفن بها المئات، ليجد بعدها أرضًا مناسبة خلف مسجد أبو سليمان الداراني وبدأ يجهّز القبور الجماعية، حيث كان يتم تجميع الجثث في المقبرة، التي أصبح اسمها مقبرة الشهداء، قبل الدفن ليتم التعرُّف إليها.

كان يأتي إلى المقبرة كل من له مفقود، باحثًا عن جثة ابن أو أخ أو صديق، وكانت ملامح الجثث مخفية بشكل شبه كامل بسبب ما تعرضت له من تعذيب قبل الإعدام، أو بسبب الطلقات التي تلقتها من مسافة قريبة وأغلبها في الرأس، أو بسبب انتفاخ الجثث بعد تركها لساعات أو لأيام دون دفن، جراء تأخّر عملية الدفن لحين التعرُّف إلى الجثث من قبل أهاليها.

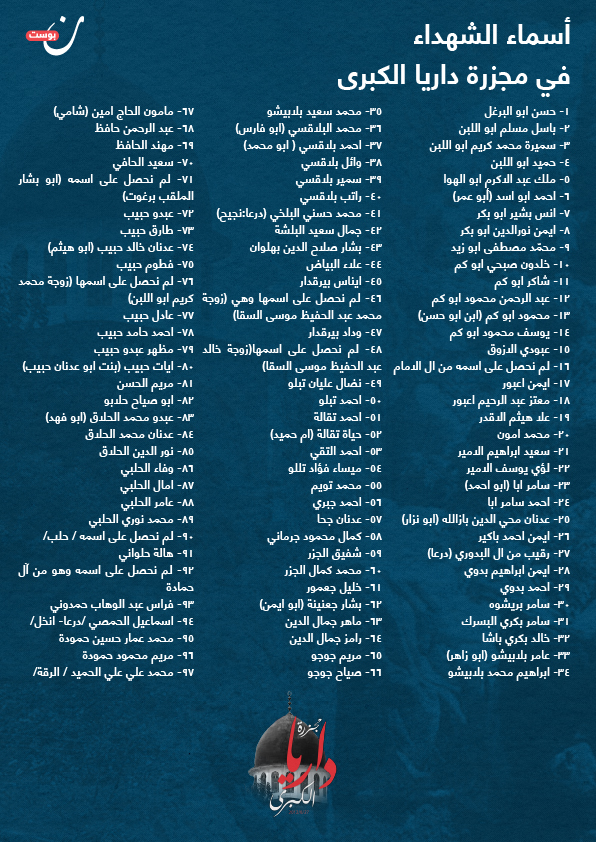

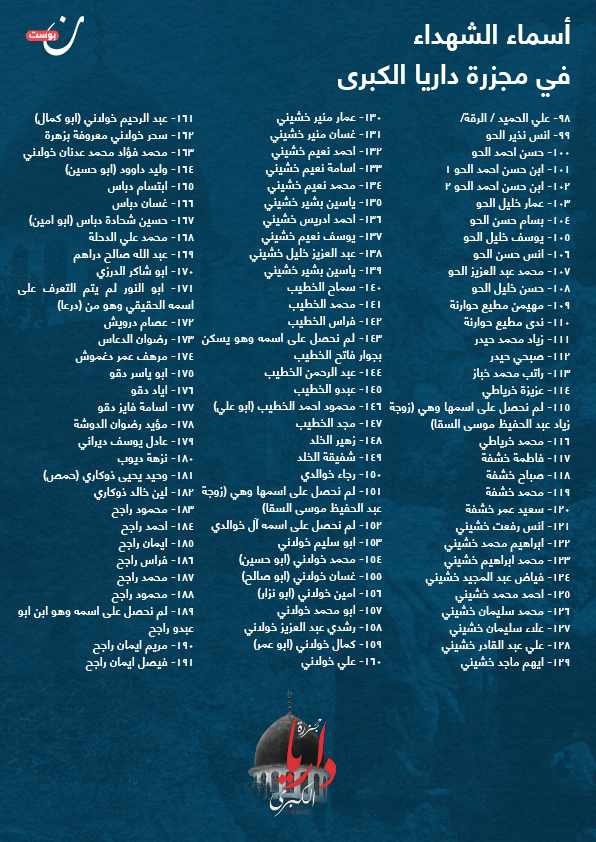

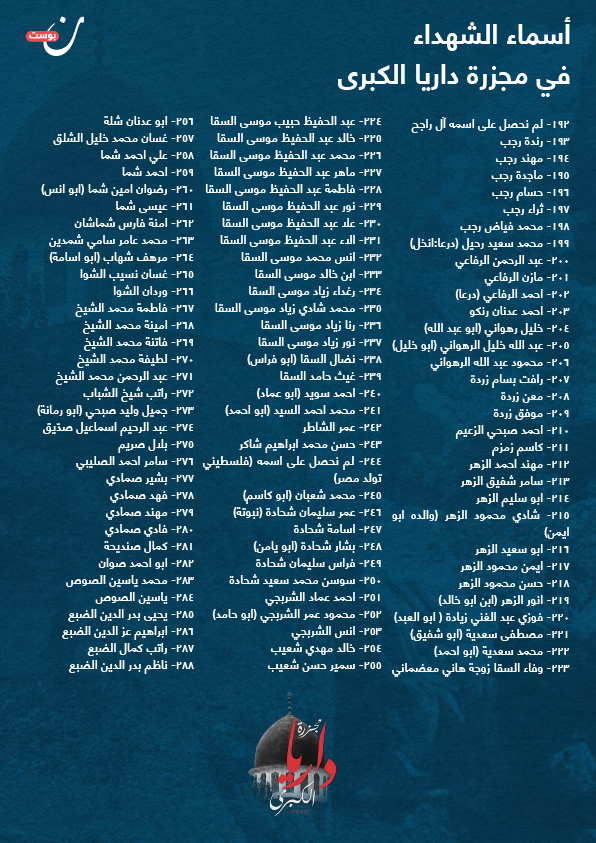

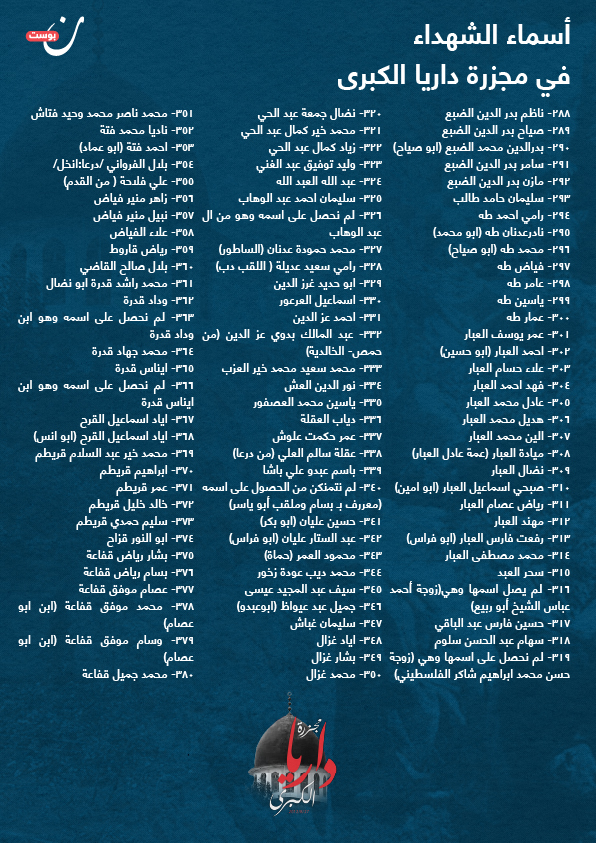

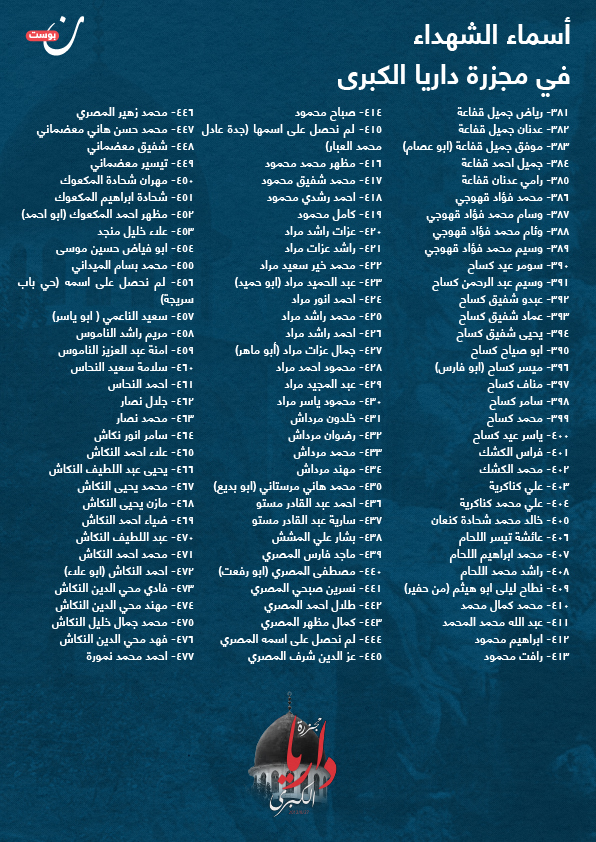

كان التعرُّف إلى معظم الضحايا يتم من خلال ملابسهم التي كانوا يرتدونها، وتمّ دفن الشهداء بمقابر جماعية، ووثِّق منهم بالاسم 522 شهيدًا وبقيَ 178 شهيدًا مجهولي الهوية، وفي الصور التالية نعرضُ لكم أسماء شهداء المجزرة الذين تمّ توثيقهم بالاسم.

كان المسؤول عن عملية توثيق الشهداء العم أبو صياح، قد عمدَ إلى توثيق كل ما تذكّره وما مرَّ عليه أثناء عملية الدفن، وقد ساعدتُه في عملية التوثيق حيث كان يطلبُ مني تسجيل كل ما يقول، وكان جُلّ اعتماده في عملية التوثيق على لباس الشهيد والعمر التقريبي له.

ومثال ذلك أننا كنا نسجّل: “الشهيد رقم 134، العمر التقريبي 28 عامًا، وُجد في البساتين الشرقية على طرف قناة الماء، وكان يرتدي بنطالًا أزرق وكنزة زيتية ولباسًا داخليًّا لونه أبيض”.. بهذه الذاكرة الحديدية وبلهجته الدارانية القديمة، حاول العم أبو صياح حفظ وتوثيق كل ما قدر عليه ليسهّل على الأهالي معرفة مصير أبنائهم.

لا تعبِّر هذه السطور عمّا جرى، فما جرى أكبر من أن يتصوّره عقل أو تختزله كلمات، كيف نجونا من الموت لا أدري! ولكننا لم ننجُ من الحالة النفسية التي تلاحقنا كل يوم من ذكريات ومآسٍ، هي حالة واحدة عشناها وعاشها قبلنا الكثير من أهالي المدن والقرى السورية، وكذلك عاشها بعدنا كثيرون، ولا رادع لهذا النظام حتى الآن، فما زالت المجزرة الكبرى قائمة والعدالة غائبة.