لطالما كان راينر فاسبيندر شخصًا مثيرًا للجدل، منذ فيلمه الأول الذي انقسم حوله الجمهور والنقّاد معًا حول عبقريته وسخافته، وكان مردّ هذا التقييم المتباين يكمن في موقف فاسبيندر الاستفزازي حيال ألمانيا وتاريخها، وحتى هذا اليوم ما زالت سيرة فاسبيندر قادرة على إثارة النقاش والخلاف، فعلاقته بالتاريخ الألماني لا تزال مثقلة بتعقيدات كبيرة ومشكلات محرجة.

عاش فاسبيندر 37 عامًا، سنين قصيرة لا تتناسب مع الإرث الكبير الذي خلّفه وراءه، ما يجعلنا نتساءل حول قدرة هذا الرجل الإعجازية على العطاء للسينما، وهل جمعت تلك الكثرة المتنامية بسرعة كبيرة جودةً في طياتها أم لا.

قورن فاسبيندر في الكثير من الأحيان مع بازوليني ويوكيو ميشيما، خاصةً أن الاسمَين لم يكونا ابنَين تائقَين للتصالح مع أمتَيهما اللتين سادتهما أنظمة فاشية فيما مضى من الزمن، ولم يردعهما رادع عن ممارسة المثلية الجنسية كتعبير عن الاحتجاج السياسي، ووسيلة للإلهام الشعري، وحقّ من حقوق توكيد الذات.

حياة غير تقليدية

اختار فاسبيندر لحياته نمطًا أساء إلى نتاجه على مدى زمن طويل، فقد كان ينتشي ويتعاطى الكوكايين ظنًّا منه أنه يلهمه القدرةَ على الكتابة والإبداع، وكثير من الفضائح أعطت أولئك الذين كانوا يتجاهلون أفلامه حججًا لتبرير ذلك، ما جعل أفلامه ممنوعةً من العرض على التلفاز الألماني إلا فيما ندر، وقليل ما كانت تُعرَض في دور السينما، ويشارك فاسبيندر الكثير من مخرجي جيله هذا المصير، فهو جيل بيان أوبرهاوزن.

قال جان-لوك غودار ذات مرة عن أفلام فاسبيندر، إنه قد يصحّ الرأي القائل بأن أفلامه كلها رديئة، إلا أن فاسبيندر يظلّ مع ذلك أعظم مخرج سينمائي ألماني، فهو استجاب لنداء القدر وراح ينتج الأفلام في حقبة كانت فيها ألمانيا أحوج ما تكون إلى سينما تمكّنها من التعرُّف إلى ذاتها.

لكن لا يمكن مقارنة ذاك الإرث الفاسبيندري بإرث روسيليني في فرنسا والتيار الجديد، فرغم كل شيء قدّمه إرث التيار الجديد في فرنسا، لم يستطع عرض الحياة في فرنسا في أعقاب الحرب العالمية الثانية كما عرضها في ألمانيا راينر فاسبيندر، ما جعله بالنسبة إلى الكثير من المخرجين محكًّا نقديًّا يستطيعون من خلاله ليس تحديد موقفهم فحسب، بل إبراز رفضهم لتوجُّهاته خصوصًا.

كما أنه جعل آخرين يحذون حذوه، فخلفاء فاسبيندر يتعدّدون من لارس فون ترير إلى فرانسوا أوزون وغاسبر نويه، فالأول صنع أفلامًا تعرضُ ما تكون عليه المشاعر من خداع وتصنُّع يثيران السخرية، والثاني ورثَ عن فاسبيندر الناحية الأكثر عتمة في سينماه، أي عرضه للضحايا غير الأبرياء، الذين يتصرّفون بخبث كلما استطاعوا لتحقيق ذلك سبيلًا.

عائلة بديلة

تمحورت أعمال فاسبيندر الفنية حول محطات الانفعالات النفسية، أو ما يمكن تسميته بالعائلة البديلة والمحطة السينمائية وما تشتمل عليه من عوالم مصطنَعة تتكون من مرايا ونظرات وأماكن مصوَّرة وحوارات سينمائية ورسومات صوتية لأماكن محددة.

وفي هذه المتاهات -متاهات الأنا وصداها- تتحرك شخوص أفلام فاسبيندر، وتنشأ قصص الحب والغرام بين الرجال والرجال، والنساء والنساء، والرجال والنساء، والنساء تحديدًا في أفلام فاسبيندر يخترقن حدود التحرر والقهر في كلا الاتجاهَين.

ونرى في دراما فاسبيندر علاقات حبٍّ إمّا ميئوس منها وإمّا تدعو للسخرية كفيلم “علي: الخوف يأكل الروح”، أو مأساوية تثير الحزن والكرب.

ففي فيلم “علي: الخوف يأكل الروح” دليل قوي على مأساوية علاقات فاسبيندر المعروضة، فنحن نرى طيلة الفيلم زوجَين الفرق بينهما شاسع وعظيم، من السن إلى الثقافة إلى العرق، ونرى ذلك يتجلّى أيضًا في علاقة فرانس وهاني في فيلم Wildwechsel، وبيترا وكارين في فيلم “دموع بيترا فون كانط الساخنة”، أو فرانس وراينهولد في فيلم “برلين ميدان ألكسندر”.

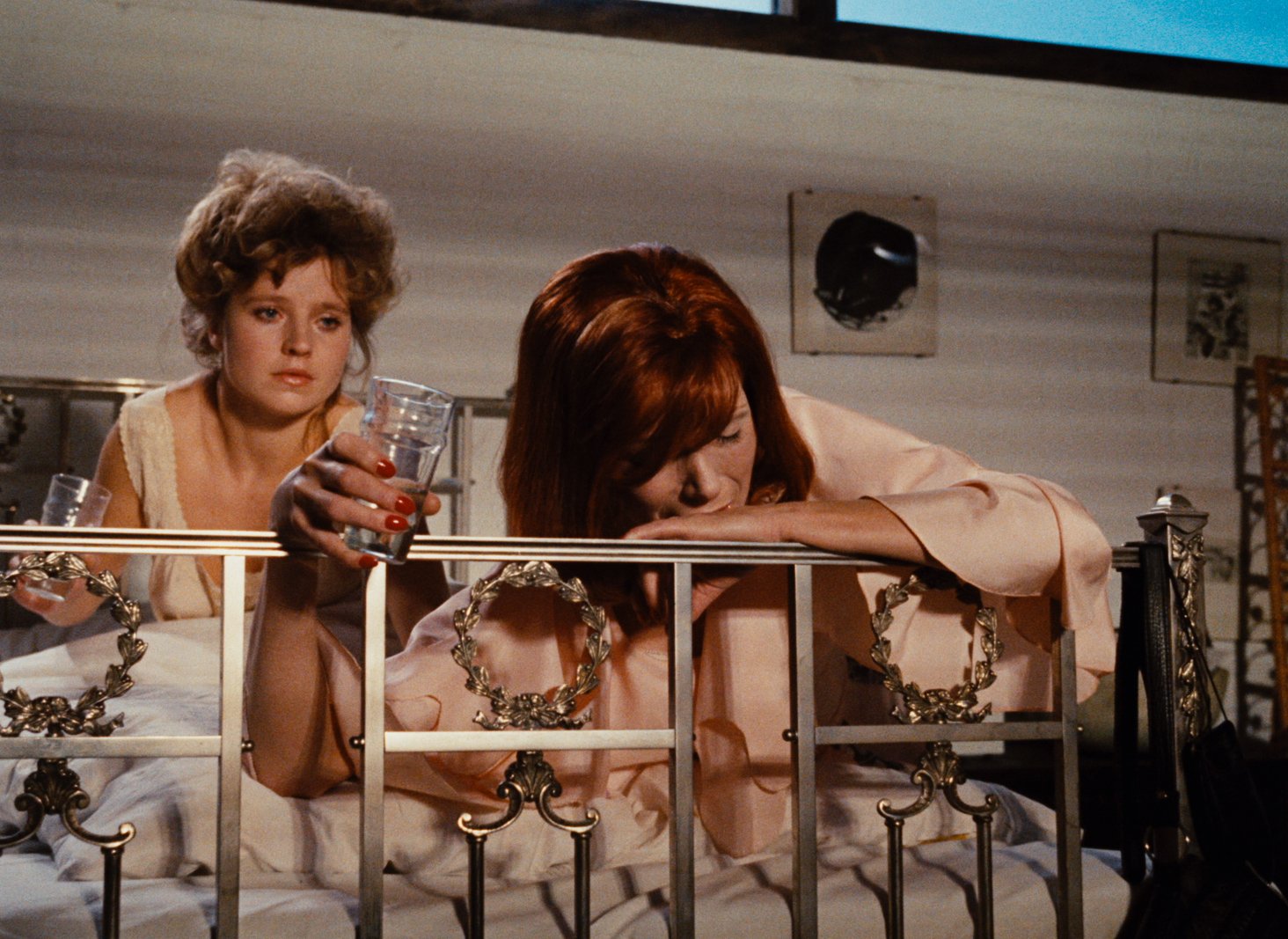

تعاملَ فاسبيندر في أفلامه مع مجموعة متكرِّرة من الممثلين، ليجعلَ الاستوديو الخاص به يوازن بين نظامَين عائلي وسينمائي، فقد أصبحت هانا شيغولا وإنغريد كافن ومارغيت كارستنستن وباربارا سوكوفا وإليزابث تريسنار وروزل تسيش، من نجوم السينما بفضله هو في المقام الأول.

أما مع الرجال كان له موقفًا مختلفًا، فقد كانوا أُسراه عاطفيًّا وماديًّا وجنسيًّا، حيث كان يستغلهم إمّا من خلال تحريض بعضهم على بعض، وإمّا شراء ضمائرهم بمزيج محسوب قائم على الاضطهاد والمضايقة، ومن خلال ذلك كان يحافظ ضمنيًّا على استمرار عمل آلة الإنتاج، وكأن المشاعر المتناقضة على وجه الخصوص هي أفضل زيت تتحرّك به آلة إنتاجه.

بالنسبة إلى فاسبيندر شكّلت مجموعة الممثلين بديلًا مناسبًا عن الأسرة، وكانت هذه الأسرة البديلة تقوم على أُسُس بالية ومتخلِّفة عن طابع العصر وتعاني من عقدة أوديب التاريخية، فكانت تخلق وتدمِّر الهوية والكرامة والاعتداد بالنفس باستمرار، وتتجرأ فتخرج على صِيَغ الانتظام في الإطار الاجتماعي بالنحو المتعارف عليه تقليديًّا، كشخصية إيما في فيلم “علي: الخوف يأكل الروح”، أو الشخصيات المثلية المتكررة في أغلب أفلامه.

وفي كل حقبة من حقب حياته القصيرة، كان فاسبيندر ينجح في تحويل ضياع الطفولة والتخلي عن الحياة في إطار الأسرة الصغيرة، إلى نفع يخلق له روابط اجتماعية من أنواع مختلفة، فكانت الأسرة البديلة واستوديو الإنتاج لا يشكّلان له مجرد مختبر يجري فيه رسم صورة الرأسمالية، بل مكانًا يعدّ نقيضًا لشخص فاسبيندر ذاته.

كما أنهما يشكّلان مكانًا مناسبًا للتعبير عمّا في المشاعر وعلاقات العمل من قوة حياة ذات طابع فوضوي ومشاعي، وما تنطوي عليه هذه القوة من إمكانات عريضة ومخاطر عظيمة شكّلت ملامح حياة فاسبيندر، وقد صوّر ذلك النموذج في فيلمه “تحذير من عاهرة قديسة”.

نجحَ فاسبيندر في أن يحاكي بطريقة غير برجوازية صِيَغ الحياة البرجوازية المحيطة به، وأن يستخدم بأسلوب منتج وفعّال كل ما تنطوي عليه صِيَغ الحياة هذه من وشائج وروابط مختلفة ومتباينة.

كاميرا الاستوديو والشارع

كانت كاميرا فاسبيندر لا تغادر الاستوديو إلا فيما ندر، ولكنها كانت قادرة من مكانها على رؤية الواقع وتجسيده، فأفلامه التي تدور في المطبخ والصالون والأماكن المغلقة على الأغلب كانت تنفيسًا عن العالم المشتعل في الخارج.

ففيلم “علي: الخوف يأكل الروح”، الذي صُوِّر في 7 أماكن، 5 منها داخل الاستوديو، استطاع أن يعبِّر عن قضية الآخر في النفس الألمانية، حيث هل كان اضطهاد الآخر اليهودي في الحرب العالمية الثانية نتيجة تحشيد شعبوي لجموع الشعب، أم أنه أزمة في الروح الألمانية الكارهة للآخر؟ وكان الآخر في الفيلم هو مجتمع المهاجرين العرب.

إن علاقة الضحايا بمستغِلّها التي صاغها فاسبيندر في أفلامه، جعلته بالنسبة إلى اليساريين فوضويًّا وفاشيًّا، وإلى اليهود معاديًا للسامية.

كان فولفرام شوت على حقّ حين قال إن فاسبيندر هو بلزاك المجتمع الألماني الغربي، فقد اكتشف أن سينما هذا المخرج المؤرِّخ ثاقب البصيرة، خير واصفة لتلك الحقبة من ألمانيا، فقد كان فاسبيندر يرى أن واجبه يحتّم عليه أن يطرح على نفسه سؤالَين مفادهما: “أين هو مكاني في تاريخ بلادي؟ ولماذا أنا ألماني؟”.

فكما تناولت “الكوميديا البشرية” لبلزاك البدايات الأولى لنشأة العصر البرجوازي، وأزاحت النقاب عن مشاعر الطمع والجشع التي صاحبت ذاك العصر، فإن أفلام فاسبيندر تصوِّر الانقلاب الذي طرأ على ذاك العصر، بل تصوِّر نهايته.

فقد حان الأوان للتخلي تمامًا عن الأخلاق البرجوازية، وتحويل السوق الحرة التي يُتاجَر فيها بقيم تدّعي الإنسانية إلى سوق سوداء تُباع وتشترى فيها، فكل واحد يحاول تعظيم قيمته التبادلية في سوق البضائع، ويسعى لأن يبيع بأغلى ثمن ممكن ما لديه من مشاعر وحب وعطف، وإن كان يخرج من هذه الصفقات دائمًا وأبدًا خاسرًا.

رسم ذلك فاسبيندر في أفلامه الأولى، التي تتناول الخارجين على القانون من أبناء الحارات المحيطة بالمدينة الكبرى، واكتفت بتناول الاستغلال من خلال طرفَيه النقيضَين، المستغلّين والضحايا.

وفي الأعمال التالية رسم فاسبيندر واقعًا آخر، يتّسم بتوتر شديد وتناقض عنيف، ركّز فيها على النساء تحديدًا، باعتبارهن حتى إن انعقدت ألسنتهن وصَمتنَ، فهنّ أبلغ شهود ادّعاء ضدّ النظام القائم، إنهنّ ضحية البنية الأبوية للمجتمع.

كما أن هناك ضحايا آخرين كالمثليين الذي يتم استغلالهم من أمثالهم أبشع استغلال وبلا أية رحمة، كما في فيلم “الحرية للأقوى”، وفيلم “في عام ذي 13 شهرًا”، أو فيلمه الذي تناول عالم المثليين من النساء “دموع بيترا فون كانط الساخنة”.

إن علاقة الضحايا بمستغِلّها التي صاغها فاسبيندر في أفلامه، حيث كان يصوِّر نفسية الضحية كنفسية الجاني، كشخصية مليئة بالتناقضات وأحيانًا الشر في بعض الأوقات، جعلت فاسبيندر بالنسبة إلى اليساريين فوضويًّا وفاشيًّا، وإلى اليهود معاديًا للسامية، وإلى المثليين شخصًا متردّدًا غير صاحب موقف محدد تجاههم، وإلى النسويات ذكوريًّا.

تهمة معاداة السامية تحديدًا لحقت بفاسبيندر وكلّفته الكثير، حيث حرمته من نيل أية جائزة في المهرجانات الكبرى، ولم يحصل سوى على جائزة واحدة من مهرجان برلين، ورفضت لجنة المساعدة الاتحادية الكثير من مشاريع أفلامه.

وقد أثار أيضًا في أفلامه اتهامات أخرى، مثل أنه لا يدين النازية ولا يعتبرها وحشًا في حد ذاته، ولكنه يبحث دائمًا وراء الظاهرة الاجتماعية سواء أكانت في صليب معقوف أو شمعدان مينوراه أو نجمة داوود أو المطرقة والمنجل، واتُّهم أيضًا بالإرهاب حينما أبدى تعاطفًا مع أعضاء جماعة “بادر ماينهوف”.

لقد عاصر فاسبيندر التاريخ الألماني لا بصفته مؤرِّخًا، بل رحّالة يقوم بزيارة هذا التاريخ مصحوبًا بالزمن، وكان مسموحًا له بأن يعود للمستقبل، بشرط ألا يحدث تغييرًا على الماضي، إلا لو أراد أن يساهم في تحمُّل مسؤولية الأحداث التي لم تعد ثمة إمكانية لتفاديها أو تغييرها، أي أنه لا يجوز له أن ينبش التاريخ بقصد أن يعمل مقاصّة بين ضحايا الأمس وضحايا اليوم.

ما الضحية؟

هل كان فاسبيندر يحاول أن يؤسِّس لمفهوم جديد عن الضحية في أفلامه؟ هذا سؤال يطرح نفسه باستمرار على سينماه، حيث لم يتوانَ في أعماله من أن يطلب من بعض الشخوص بأن يجودوا بآخر ما لديهم.

فبالنسبة إليه لا يكفي أن يكون المرء ضحية أو أن يشعر بأنه ضحية، عليه أن يغدو ضحية، وهذا لا يعني أنه على المرء أن يعي الظلم وعدم العدالة في توزيع القوة وما ينشأ عنهما من عذاب وعنت فقط، فالضحية أيضًا في العمل الدرامي مسؤولة، فهي تستبدل عذابها بطهارة ذمّتها وعفاف نفسها، أي أنها تستبدل العذاب بالتسامي الأخلاقي.

لقد كان الطريق إلى ذلك في أفلام فاسبيندر، طريقًا طويلًا تستمر فيه الضحية بلا كلل أو ملل بمسيرة دؤوبة نحو التطهير، ما يجعل المشاهد يظن لوهلة أن أبطال فاسبيندر أبطال مازوخيين يتلذّذون بالعذاب، ولكنهم يكرِّرون فعلًا اقتراف الذنوب من أجل غرض سامٍ.

في نظر فاسبيندر يدور الأمر حول ما هو أهم وأشمل، فالضحايا هم أولًا أولئك الذين سقطوا فصاروا يقفون خارج النظام الرمزي، أولئك الذين ليس لديهم شيء للمقايضة أو البيع، أولئك الذين ليس لديهم ولا حتى جسد يصلح للبيع، ولا تنال شخوص فاسبيندر الحرية إلا بعد تخليهم عن أناهم، أو عمّا يدعم تلك الأنا من أشياء تستعبدها.

نرى هذا في فيلم “عام ذي 13 شهرًا”، وما يبدو استسلامًا وتضحية بالنفس لا غير، إنما هو تأكيد على حقيقة أخرى لشخوص فاسبيندر، وتمهيد أكيد لظهور أخلاقية جديدة، أخلاقية تحتّم على الشخوص أن يغدوا ضحايا أولًا، أخلاقية تعرّي الذات التي تنطوي عليها قيمهم التبادلية المادية والنفسية والرمزية، باعتبار أن هذه هي الضمانة الأكيدة لمواجهة الحياة بصراحة لا تعرفُ الهوادة.

ربما يظهر أن أفلام فاسبيندر تدور حول مواضيع أخرى، إلا أنها تعود دائمًا وأبدًا إلى الموضوعات التي بيّناها، فعلى المرء أن يعطف على الآخر وأن يكون قادرًا على حب الآخر إلى حد التضحية بالنفس.

إن فاسبيندر هو نتاج جيل كامل من الثقافة المضادة في أوروبا، جيل سعى إلى إحلال الحب والسلام، بدلًا من الحرب والقتل، جيل كان خيّرًا على طريقته.