ترحمة وتحرير: نون بوست

تتكرر قصص ملاحقة الأعداء كثيرا في الأساطير والأدب وكتب التاريخ. هذا ما قامت به الآلهة اليونانية قديما، والجاسوس البريطاني جيمس بوند، والقاتل المأجور الذي كلفه جوزيف ستالين باغتيال ليون تروتسكي في مكسيكو سيتي. بالنظر إلى هذا الإرث، من المنطقي أن نتساءل: لماذا تدق منظمات حقوق الإنسان حاليا أجراس الخطر بشأن الحكام المستبدين الذين يطاردون معارضيهم بعيدا عن حدود دولهم.

السبب بكل بساطة هو اتساع رقعة الانتهاكات العابرة للحدود والإفلات من العقاب، وتزايد عمليات الترهيب والاحتجاز والخطف والترحيل والاغتيال والنفي في ظل العولمة والثورة الرقمية وتطور أساليب الرقابة.

هناك أمثلة صارخة على هذه الانتهاكات، من أبرزها عملية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي وتقطيع أوصاله على يد عملاء تابعين للنظام السعودي في القنصلية السعودية بإسطنبول، واستخدام روسيا غاز الأعصاب لاغتيال الجاسوس السابق ألكسندر ليتفينينكو، ومحاولة اغتيال سيرجي سكريبال. ولم يبذل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ولا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي جهد لتبرير هذه العمليات، بل أنكرا ببساطة المسؤولية الشخصية عنها.

في المقابل، أنشأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شبكة عالمية واسعة لملاحقة خصومه منذ محاولة الانقلاب في تموز/ يوليو 2016، باستخدام وسائل قانونية وأخرى غير قانونية. ووفقا لتقرير أصدرته منظمة “فريدم هاوس” هذه السنة، فقد نفذت الشبكة ما لا يقل عن 58 عملية اختطاف في 17 دولة.

وثّق التقرير المئات من عمليات استهداف المعارضين التي نفذتها حكومات استبدادية خارج حدودها، عبر الترهيب أو الاختطاف أو الاعتقال أو الاغتيال، ولم يحظ أغلبها بالتغطية الإعلامية المناسبة. رصدت المنظمة 608 حالة قمع عابر للحدود منذ سنة 2014، قامت بها 31 حكومة في 79 دولة مضيفة.

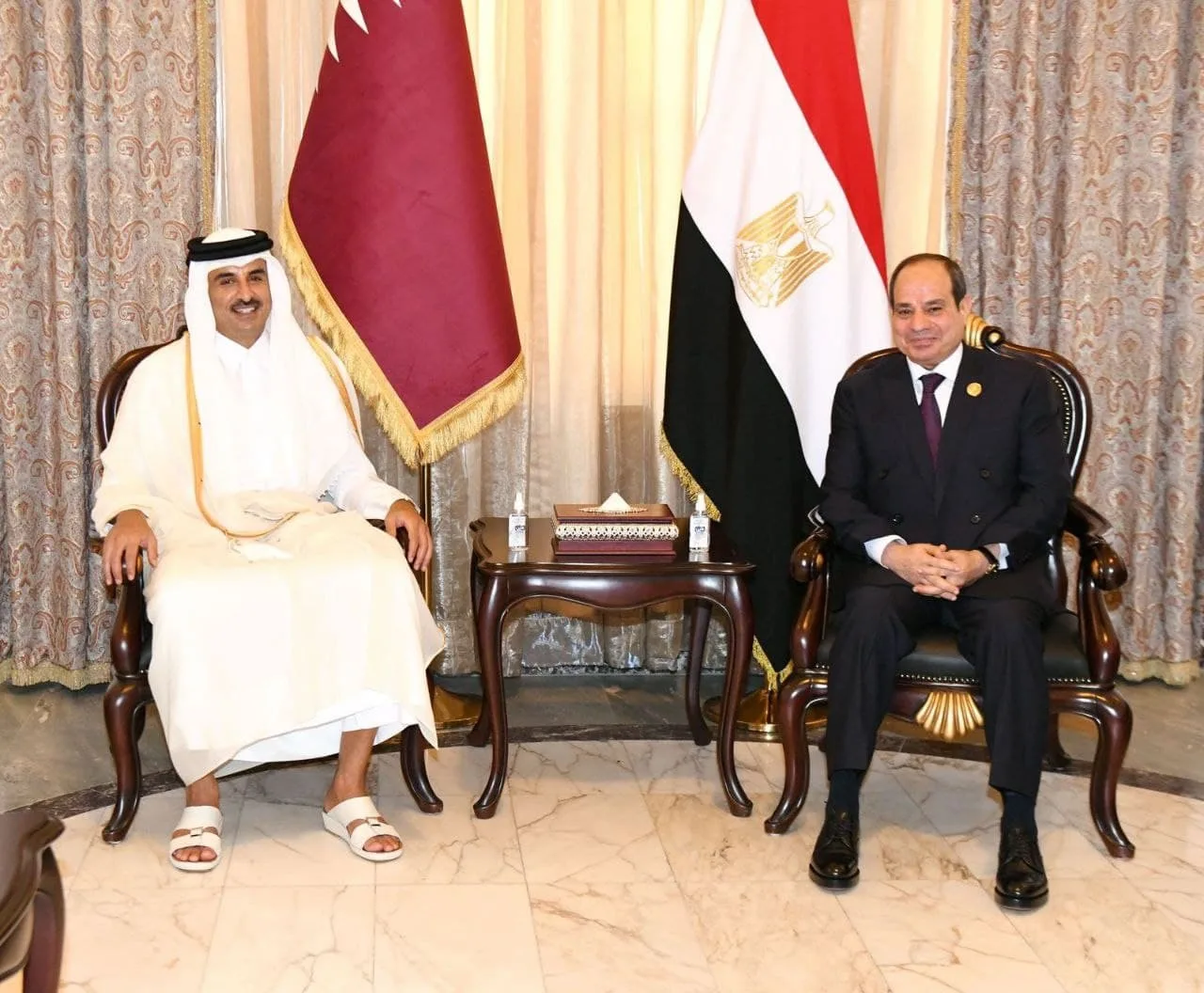

جاءت أبرز الانتهاكات من حكومات روسيا والمملكة العربية السعودية وتركيا ورواندا وإيران والصين ومصر. وقال التقرير إن القائمة “غير مكتملة بالتأكيد”، وأظهرت أن “ما تبدو في كثير من الأحيان أنها حوادث معزولة، تمثل في الواقع تهديدا خطيرا ووشيكا لحرية الإنسان وأمنه”.

وذكرت منظمة “فريدم هاوس” أن أسوأ حكومة تمارس في هذا المجال هي الحكومة الصينية، حيث أوضح التقرير أن “الصين تقوم بأقوى وأشمل حملة قمع عابر للحدود في العالم”، حيث وظفت إمكاناتها التكنولوجية ونفوذها الجيوسياسي وأجهزتها الأمنية الواسعة لمطاردة المعارضين الصينيين الذين يعيشون في الخارج، بالإضافات إلى جماعات عرقية ودينية تعيش في الصين، مثل الأويغور والتبتيين وأتباع الفالون غونغ.

الموجة الحالية من القمع خارج الحدود الإقليمية هي نتيجة لرد الفعل العالمي الأخير تجاه التحولات الديمقراطية، وهو ما أفرز نوعا جديدا من المستبدين

أطلق الرئيس شي جين بينغ منذ بداية رئاسته جهودا هائلة لتوسيع نفوذ الحزب الشيوعي في مختلف أنحاء العالم، وقد استهدفت حملته الواسعة لمكافحة الفساد آلاف المسؤولين السابقين الذين يعيشون في الخارج. في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 2020، أفادت منظمة “فريدم هاوس” بأن وزارة العدل الأمريكية اتهمت ثمانية أفراد بالعمل لعدة سنوات بشكل شرعي لفائدة الحكومة الصينية لإكراه مواطن صيني على العودة إلى البلاد للخضوع إلى المحاكمة.

ولم تتردد الصين في استخدام قوتها الاقتصادية لإجبار حكومات دول أخرى مثل تايلاند وصربيا وماليزيا ومصر وكازاخستان والإمارات العربية المتحدة وتركيا ونيبال على اعتقال وترحيل معارضين وأفراد من الأقليات المستهدفة. وفي الآونة الأخيرة، برز دعاة الديمقراطية في هونغ كونغ كهدف جديد لحملات القمع الصينية العابرة للحدود.

في أيلول/ سبتمبر 2019، قال ألكسندر كولي مدير معهد هاريمان بجامعة كولومبيا والمؤلف المشارك لكتاب “دكتاتوريون بلا حدود” الذي يركز على آسيا الوسطى، في جلسة استماع بمجلس الشيوخ، متحدثا عن أدوات القمع العابر للحدود، إن الموجة الحالية من القمع خارج الحدود الإقليمية هي “في المقام الأول نتيجة لرد الفعل العالمي الأخير تجاه التحولات الديمقراطية”، وهو ما أفرز “نوعا جديدا من المستبدين، أكثر عدوانية وأكثر ذكاء”. يروّج هؤلاء الطغاة إلى أن المعارضين ونشطاء المجتمع المدني يشكلون تهديدا أمنيا، ويجب ملاحقتهم حيثما فروا.

ما يزيد من خطورة هذه الممارسات، هو أن المستبدين غالبا ما يستخدمون في ملاحقة معارضيهم أدوات وحجج الديمقراطيات الليبرالية، مما يضفي نوعا من الشرعية على تلك الممارسات.

قدمت الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على الإرهاب في أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر قبل عقدين من الزمان خطابا يمكن أن تستخدمه الحكومات الاستبدادية لتصوير كل معارضيها على أنهم إرهابيون أو متطرفون.

وقد شكّل الإنتربول أداة فعالة استخدمها الحكام المستبدون لمطاردة المعارضين. ورغم أن الشرطة الدولية لا تقوم باعتقال الأشخاص لأسباب سياسية، فقد ارتفعت وتيرة الإشعارات وطلبات الاعتقال ذات الطابع السياسي على مدار العقدين الماضيين، وفقا لشهادة في جلسة استماع بمجلس الشيوخ سنة 2019، وأكثر الحكومات إصدارا لهذه الإشعارات هي روسيا والصين وأذربيجان ومصر وإيران والهند وفنزويلا. وقد أصدرت طاجيكستان، وهي أصغر دول آسيا الوسطى، وحدها ما لا يقل عن 2500 “إشعارا أحمر”، وهو طلب مساعدة من الإنتربول للمساعدة في القبض على شخص هارب في جميع أنحاء العالم. أما روسيا، فهي مسؤولة عن 38 بالمئة من الإشعارات الحمراء.

أصبحت الأنظمة الاستبدادية أكثر ذكاء في استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لتعقب المعارضين والتجسس عليهم. وصرّح الرئيس الشيشاني رمضان قديروف سنة 2016 متحدثا عن المعارضين في الخارج: “العصر الحديث والتكنولوجيا يسمحان لنا بمعرفة كل شيء، ويمكننا أن نجد أيا منكم”.

المفارقة هي أن أغلب هذه التكنولوجيات تم تطويرها في الدول الديمقراطية بهدف تعزيز الحريات في الدول التي يحكمها مستبدون من أمثال قاديروف. في الشهر الماضي، ذكرت صحيفة واشنطن بوست وعدد من المؤسسات الإعلامية الأخرى أن برنامج التجسس “بيغاسوس”، الذي طورته مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية، قد استُخدم على الأرجح من قبل عدد من الحكومات لاستهداف صحفيين ونشطاء حقوق إنسان ومواطنين عاديين. وقد نفت مجموعة إن إس هذه المزاعم.

رحل ترامب عن البيت الأبيض، لكن استعداد كثير من مؤيديه لدعم الأنظمة الاستبدادية ينبغي أن يكون تحذيرًا جديا للولايات المتحدة وبقية الدول الديمقراطية

بسبب الغموض الذي يحيط بحدود الرقابة فيما يتعلق بالتكنولوجيات الحديثة، من الصعب دحض ادعاء أي حاكم مستبد بأن ما يفعله لا يختلف بتاتا عما يقوم به قادة الدول الديمقراطية بشكل روتيني. في الواقع، يشبه تصريح قديروف إلى حد بعيد ما قاله السكرتير الصحفي للرئيس السابق جورج دبليو بوش، آري فلايشر، بعد أن بدأت وكالة المخابرات المركزية باستخدام الطائرات دون طيار لاستهداف الإرهابيين: “سنخوض الحرب على الإرهاب في أي مكان نحتاج إلى خوضها فيه”.

تصاعد استخدام هجمات الطائرات المسلحة دون طيار بشكل كبير في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. بنهاية سنة 2009، التي كانت أول عام له في المنصب، نفذت وكالة المخابرات المركزية هجومها الـ100 بالطائرات دون طيار في باكستان، وهي دولة لم تكن الولايات المتحدة في حالة حرب معها. كما أصدرت إدارة أوباما أوامر بتنفيذ أول عملية اغتيال بواسطة طائرة دون طيار دون اتباع الإجراءات القانونية الاعتيادية، وهي الضربة التي استهدفت أنور العولقي سنة 2011.

وخلال السنوات الأربع التي قضاها في البيت الأبيض، خرق دونالد ترامب بشكل مستمر القواعد المعمول بها من الرؤساء السابقين للتستر على أفعاله، وسعى إلى “شيطنة” خصومه وهاجم وسائل الإعلام الحرة ونشر الأكاذيب ولم يتوان عن الإشادة بأصحاب النفوذ. وعلّق ترامب في إحدى المناسبات متحدثا عن جهود الرئيس الصيني شي جين بينغ لتولي منصب الرئاسة مدى الحياة: “أعتقد أنه أمر رائع. ربما سنضطر إلى اللجوء إلى هذه الفكرة يومًا ما”. وفي آخر حقبته الرئاسية، استخدم ترامب حيلا عديدة لقلب مسار الانتخابات.

في نهاية المطاف، رحل ترامب عن البيت الأبيض، لكن استعداد كثير من مؤيديه لدعم الأنظمة الاستبدادية ينبغي أن يكون تحذيرًا جديا للولايات المتحدة وبقية الدول الديمقراطية.

إذا أرادت الولايات المتحدة أن تستعيد بعض مصداقيتها في الدفاع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون في جميع أنحاء العالم، فإن مواجهة جرائم القمع العابرة للحدود ستكون نقطة انطلاق جيدة.

قد يكون فرض عقوبات ضد الحكومات الاستبدادية إجراء فعالا إذا تم تنفيذه بحكمة، كما أن تدريب الموظفين الحكوميين على التعرف على مختلف أشكال القمع العابر للحدود والتعامل معها قد يساعد في حل هذه المعضلة. كما أن تسهيل هروب ضحايا القمع سيكون منسجما تماما مع المبادئ التي تتبناها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة.

ومن الإجراءات التي يجب اتخاذها تفعيل قانون مكافحة القمع العابر للحدود الوطنية، والذي تم تقديمه سنة 2019، وكان موضوع جلسات الاستماع لشهادة ألكسندر كولي. ومن شأن هذا القانون أن يتصدى لجهود الحكومات الاستبدادية في ملاحقة المعارضين خارج الحدود، ومكافحة إساءة استخدام طلبات الاعتقال الموجهة للإنتربول.

المعارضين الفارين إلى الدول الحرة هربا من بطش الحكام المستبدين، مثلما فعل جمال خاشقجي، يحتاجون إلى مزيد من الدعم والحماية

ينبغي أن تصبح الولايات المتحدة وحلفاؤها أكثر صرامة في التعامل مع الحكام الذين يطاردون معارضيهم خارج الحدود، حتى إن كانوا من حلفاء الغرب.على سبيل المثال، كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولا بشكل مباشر عن قتل الصحفي جمال خاشقجي، لكن واشنطن منحته الضوء الأخضر لارتكاب مثل هذه الجريمة. وبالمثل، أفلت أردوغان من المحاسبة بسبب شبكة علاقاته.

تسمح القوانين الحالية، بما في ذلك قانون ماغنيتسكي، بفرض عقوبات على مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومنها ذلك الاغتيالات وعمليات التسليم. في الواقع، ينبغي تفعيل هذه القوانين وتحديد أولوياتها وتعزيز تطبيقها. كما ينبغي أن تشمل الإجراءات الأخرى تقييد بيع تقنيات الرقابة المتطورة للحكومات الاستبدادية.

والأهم من كل ذلك، أن تبذل الولايات المتحدة وحلفاؤها جهودا حثيثة للوصول إلى المضطهدين في كل مكان وتشجيعهم على الإبلاغ عن انتهاكات الحكومات وأجهزة المخابرات، عبر التجسس ومحاولات اختراق الخصوصية ومختلف أنواع المضايقات.

من الواضح أن المعارضين الفارين إلى الدول الحرة هربا من بطش الحكام المستبدين، مثلما فعل جمال خاشقجي، يحتاجون إلى مزيد من الدعم والحماية.

المصدر: نيويورك تايمز