ماذا تعرف عن أفغانستان؟ سؤال طرحناه على 10 أشخاص من حاملي الشهادات التعليمية المتوسطة والجامعية، دارت معظم الإجابات في فلك البلد الفقير الذي لا يملك مقومات الحياة، والذي يعاني من تردٍّ ثقافي وفكري ومجتمعي، البلد الذي سقط في مستنقع الحروب والاستعمار، ففَقَدَ أبجديات التعايش الطبيعي، تلك البقعة من الأرض التي تكسوها الجغرافيا الوعرة التي شكّلت إنسانًا قاسيًّا لم يدخل قلبه يومًا حبًّا، ولم تطرَب آذانه لأبيات شعر أو سيفمونية.

الجزء الأكبر من الصورة الذهنية عن أفغانستان تكوّن من التناول الإعلامي الموجَّه، الذي ركّز على الجانب المظلم لتاريخ هذا البلد، إذ أودى به موقعه الجيوسياسي إلى براثن الحروب والأزمات، حتى طُمست هويته ليستبدلها بهوية أخرى أكثر دموية.

لكن على الجانب المعاكس، هناك صورة أخرى مغايرة تمامًا، بعيدًا عن أصوات الرصاص وأشلاء القتلى والدماء المتناثرة على جنبات الشوارع والطرقات، صورة أكثر إشراقًا ونضجًا وموضوعية، تبعث على الأمل والتفاؤل بأن أزمة هذا البلد في إدارته وليست في طبيعته، إذ يمتلك كاريزما تاريخية وبشرية تؤهّله لأن يكون في مكان آخر غير ذلك القابع فيه منذ عقود.

في هذه الإطلالة، نطوف بين خيوط تلك الصورة الأخرى ومعالمها، نستطلعُ فيها ملامح الوجه الآخر للأفغان، هذا الشعب الذي حوّل بلاده إلى مقبرة للغزاة رغم الانقسامات التي فتّتت أواصره وشتّتت شمله وأطاحت بحلم الوحدة طيلة الأعوام الماضية، فجعلته قصعة مستباحة للأطماع الخارجية والأجندات الإقليمية.

ليست فقيرة

بداية الحديث عن أن أفغانستان دولة فقيرة حديث يفتقد للموضوعية ويجافي الحقيقية شكلًا ومضمونًا، رغم أن الصورة المصدّرة للعالم هي أن هناك قرابة 90% من الشعب الأفغاني يعيشُ على أقل من 2 دولار يوميًّا، وتعتمدُ بشكل أساسي على المساعدات الخارجية، لكن الصورة هنا مجتزأة.

الكنز الاستراتيجي للبلاد لا يتوقف عند الليثيوم فقط، فالتربة الأفغانية وجذور الجبال الضاربة في عمق الأرض تحتوي على العديد من المعادن الأخرى.

ففي الجانب الآخر من تلك الصورة، نرى أن أفغانستان تعدّ من أغنى بلدان العالم في ثرواتها المعدنية، إن لم تكن الأغنى على الإطلاق، حيث تشير التقديرات الخاصة بوزارة المناجم الأفغانية إلى أن قيمة الثروة المعدنية التي تحتضنها البلاد تحت ترابها تقدَّر بنحو تريليون دولار، وهناك تقديرات تذهب إلى أن القيمة تصلُ إلى 3 تريليونات دولار.

ومن أكثر المعادن النفيسة التي تتميّز بها أفغانستان هي الليثيوم، ذلك الكنز الاستراتيجي المتوقّع له أن ينافس الذهب في قيمته، كونه أحد أبرز المكوّنات الأساسية لإنتاج الطاقة مستقبلًا، فيما تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب العالمي على هذا المعدن 40 ضعفًا فوق مستويات عام 2020 بحلول عام 2040.

الكنز الاستراتيجي للبلاد لا يتوقف عند الليثيوم فقط، فالتربة الأفغانية وجذور الجبال الضاربة في عمق الأرض تحتوي على العديد من المعادن الأخرى، مثل البوكسيت والنحاس والحديد، فيما تذهب التقديرات إلى أن أفغانستان تمتلكُ ثروات من الأتربة النادرة تقدَّر بنحو 1.4 مليون طن، هذا بجانب امتلاكها 5 مناجم للذهب و400 نوع من الرخام واحتياطيات من البيريليوم تقدَّر بقيمة 88 مليار دولار، فضلًا عن تميُّزها بالأحجار الكريمة النفيسة، مثل اللازورد والزمرد والياقوت والتورمالين.

لوحة فنية رائعة

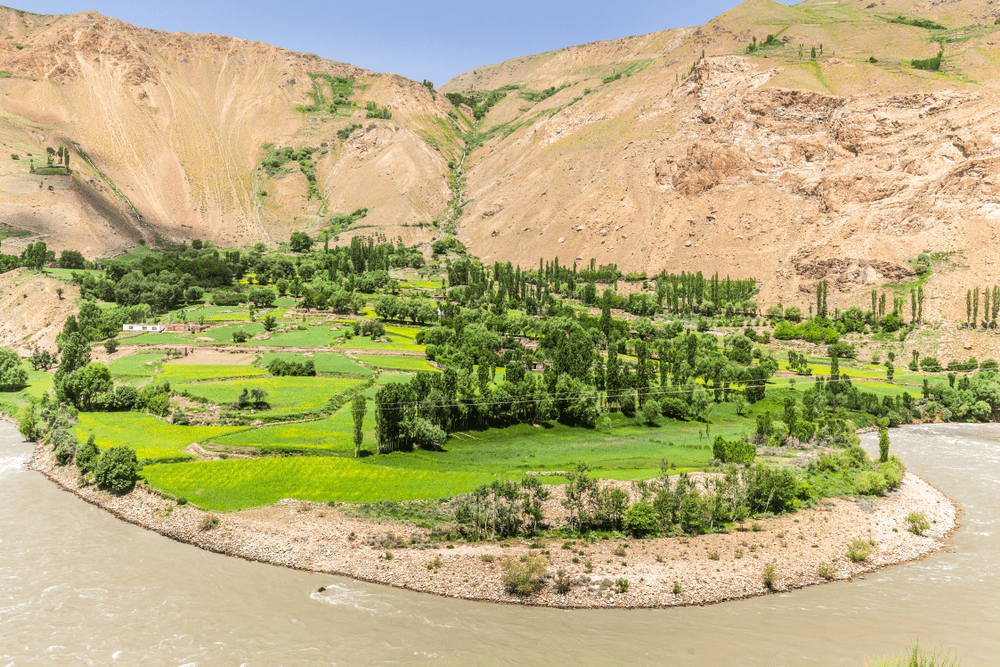

لم تكن أفغانستان تلك الدولة المحصورة بين الجبال والهضاب والصحاري الشاسعة والتربة القاحلة كما يتصوّر البعض، إذ تتمتّع بموقع سياحي مميز، رسمَ منها لوحةً فنية رائعة، وجعلها قِبلة للكثير من سائحي العالم، رغم التوتر الأمني والسياسي الذي تعاني منه منذ سنوات طويلة.

وتعدّ فترة السبعينيات تحديدًا العصر الذهبي للدولة الأفغانية سياحيًّا، حينما كانت نقطة جذب سياحي بين أوروبا وجنوب آسيا، لكن سرعان ما تأثّر الوضع بصورة كبيرة منذ الغزو السوفيتي عام 1979، إذ لم تنعم البلاد بمرحلة سلام حقيقية منذ ذلك الوقت وحتى اليوم.

ورغم التحذيرات الصادرة عن سفارات دول العالم بعدم خوض تجربة الزيارة المحفوفة بالمخاطر لأفغانستان، إلا أن البلاد لا تزال قِبلة للمئات من أبناء الجنسيات الأوروبية المختلفة، في ظلّ عدم وجود إحصاء رسمي لعدد السائحين، لكن العديد من المؤشرات توثِّق هذا الحضور بين الحين والآخر، كنسبة الحجوزات على مواقع الحجز السياحي لبعض المنازل المعروضة من قبل مواطنين أفغان.

وتعدّ أفغانستان قبلة للحضارات المختلفة، أبرزها حضارة وادي السند (3300-1300 قبل الميلاد) التي تمتدّ جغرافيًّا من شمال غرب باكستان إلى شمال غرب الهند وشمال شرق أفغانستان، حيث عُثرَ على آثار تلك الحضارة على نهر أوكسوس في ل شمال أفغانستان.

تعدّ مدينة باميان الواقعة في وسط البلاد، ملتقى ثقافات العالم المختلفة.

كذلك هناك “المتحف الوطني“، أحد أبرز الكيانات الأثرية في آسيا الوسطى، يعود إلى آلاف السنين، ويضمّ بين جنباته أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، لكنها تعرّضت للنهب خلال الحرب الأهلية عام 1992، إلا أن جهود اليونسكو وبعض المنظّمات الثقافية العالمية نجحت في استعادة قرابة 8000 قطعة خلال السنوات الماضية.

المدن الرئيسية الأفغانية هي الأخرى تعدّ حضارات متنقّلة، فالعاصمة كابل على سبيل المثال تعود نشأتها لأكثر من 3500 عام، وتضمّ العديد من المواقع الجاذبة للسياحة مثل مسجد عبد الرحمن وحدائق بابور، بجانب المتحف الوطني والمتنزّه التاريخي.

كذلك الوضع في مدينة بلخ (شمال) المعروفة باسم “أم المدن”، كونها واحدة من أقدم مدن العالم، وتقع على مفترق طُرُق بين شرق آسيا والشرق الأوسط، هذا بجانب قندهار، تلك المدينة التي أسّسها الإسكندر الأكبر عام 329 قبل الميلاد، وهي واحدة من أقدم المجتمعات البشرية المعروفة، ذات ثراء ثقافي غير مسبوق.

وتعدّ مدينة باميان الواقعة في وسط البلاد، ملتقى ثقافات العالم المختلفة، حيث اكتشف علماء الآثار أنها مزيج من التأثير التركي واليوناني والفارسي والهندي والصيني، وقد اشتهرت بتماثيل بوذا العملاقة التي تمّ تدميرها عام 2001، وأخيرًا مدينة جلال آباد (شرق) عروس أفغانستان الخضراء التي تعانق المياه والأشجار من كل جانب، وفيها الكثير من فنون العمارة الحديثة.

الأدب الأفغاني.. الحاضر المهمَّش

الحياة الثقافية الأفغانية ليست بالسواد الحالك الذي يعتقده البعض، فللشارع الأفغاني حضور أدبي وثقافي مميَّز بين الأوساط الثقافية الآسيوية، بل تفوّقَ عليها في كثير من المراحل بفضل الترجمة التي يجيدها المثقّفون الأفغان جيدًا، ما نقلهم إلى مناطق رحبة وارفة الظلال.

الصورة الذهنية الأميركية المشوَّهة عن أفغانستان كدولة إرهاب وتطرف، أثّرت بشكل كبير على تهميش الأدب والثقافة في هذا البلد، وجعلت من الحديث عن حضور أدبي لأبناء هذا البلد نكتة ساخرة لا ترقى لأسماع العامة، فضلًا عن المهتمّين بالشأن الثقافي.

وهنا يشير الأديب المغربي، عثمان بوطسان، إلى أن الأدب الأفغاني ثري في مضمونه، هادف في رسالته، قوي في صياغاته، له دور وطني هام جدًّا في سياقاته الزمنية والسياسية، منوِّهًا أنه في بدايته، كان أدب مقاومة، شأنه شأن الأدب العربي فترة الاستعمار، لكنه مع الوقت تحول إلى أدب اجتماعي يدافعُ عن القضايا الاجتماعية والفكرية للمجتمع الأفغاني.

ويضيف بوطسان في حوار له أن “الأدب الأفغاني لا يقلّ مكانةً عن الآداب العالمية، بل يتميّز عنها بطابعه الشعري التصوفي”، لافتًا إلى أن التطورات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، جعلتها “أدبًا عالميًّا منسوجًا من المعاناة اليومية ودم الحرب المستمرة والتعصُّب الديني والعرقي الأعمى”.

رغم الأزمات التي مرَّ بها الأدب الأفغاني طيلة العقود الثلاثة الماضية، إلا أنه يبقى في كل تجلياته أدبًا راقيًا من حيث اللغة والصياغة ومحاور تناوله لأزمة المواطن الفرد.

الصورة النمطية السلبية التي رسمها العالم حول أفغانستان، “دفعت مجموعة من الكتّاب الأفغان، وفي مقدمتهم عتيق رحيمي وسبوجماي زرياب وخالد حسيني ومحمد حسين محمدي إلى تصحيح هذه الصورة عن طريق الكتابة والفن، ذلك أن أفغانستان لم تنتج القاعدة، بل أنتجت فكرًا وأدبًا عريقًا” بحسب الأديب المغربي.

وخلصَ الباحثون والنقّاد إلى أنه رغم الأزمات التي مرَّ بها الأدب الأفغاني طيلة العقود الثلاثة الماضية، إلا أنه يبقى في كل تجلياته أدبًا راقيًا من حيث اللغة والصياغة ومحاور تناوله لأزمة المواطن الفرد، كما أن تمرّده على الأعراف والتقاليد والقيود الدينية والمجتمعية المفروضة جعلت منه إنتاجًا فنيًّا حداثيًّا، يتماشى مع ثقافة الحداثة السائدة في الغرب.

السينما.. الواقع والواقعية

كثير من المتابعين لم يسمعوا من قبل عن السينما الأفغانية، تلك السينما التي أثرَتِ الفن السابع عالميًّا خلال فترة السبعينيات، فبينما تكتفي الكاميرات بصور الرشاشات وأصوات الرصاص ومشاهد الدماء المتناثرة، هناك كادر آخر يُعرَض داخل دور العرض السينمائية يكشف جزءًا مفقودًا من الصورة.

خلال عام 2019 أقامت منظمة الفيلم الأفغاني، التي تأسّست عام 1968، مهرجانًا سينمائيًّا استعرضت فيه قرابة 100 فليم سينمائي أفغاني، معظمها عن الحب والصداقة والأزمات الاجتماعية، ومن أشهرها “الرجال يفون بوعودهم”، حيث كانت تُعرَض تلك الأعمال باللغة البشتوية القومية بجانب الفارسية.

أما خلال فترة الاستعمار السوفيتي نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات، فكانت معظم الأفلام المنتَجة تدور في إطار دعائي بحت، حيث الترويج للأفكار الروسية والأجندة السوفيتية في المنطقة في ذلك الوقت، ومع قدوم حركة طالبان نهاية الألفية الماضية تعرّضت السينما لهزّةٍ نسبية، فيما عادت لرواجها بعد ذلك حتى اليوم.

وتزخر المكتبة السينمائية الأفغانية بعشرات الأفلام العالمية التي حصدت الكثير من الجوائز، في المقدمة منها فيلم “رسالة إلى الرئيس” الذي أنتجته وأخرجته رؤيا سادات، والذي تمّ ترشيحه لجوائز دولية، ومنها جائزة غولدن غلوب في مختلف الفئات.

ويواجه العاملون في مجال السينما بصفة خاصة والفن عمومًا عدة أزمات تعرقل عملهم، منها الحرب المشتعلة في البلاد طيلة العقدَين الماضيَين، بجانب الأعراف والتقاليد المتجذِّرة في المجتمع الأفغاني، هذا بخلاف الوضع الاقتصادي الصعب الذي ينعكس بصورة أو أخرى على حركة الإنتاج الفني في البلاد.

الموسيقى.. التراث الذي لا يموت

تحتلُّ الموسيقى -لا سيما التراثية منها- مكانة كبيرة لدى الشارع الأفغاني، حيث تنتشر الفِرَق الغنائية والمطربون من الرجال والنساء على حد سواء، فيما تكثر المسابقات الفنية بين الشباب في مشهد يوحي للمستمع أنه في بلاد أخرى، غير تلك البلاد التي يفوح منها رائحة البارود.

ففي قلب العاصمة كابل، تصدح مجموعة من الفتيات، أعضاء فرقة “بزم وحدت”، بأصواتهنّ العذبة، لإحياء موسيقى خراسان الشعبية التي تعود للقرن الـ 13 ميلادي، وتحيي قِيَم السلام والتعاون والإخاء، فيما تجدُ صدى كبيرًا لدى الشارع والمجتمع في تحدٍّ صارخ للتابوهات التاريخية.

في الوقت الذي يصفُ البعض هذا البرنامج بتلك الشهرة الكبيرة، بأنه أحد أدوات القوى الناعمة الأميركية للتوغُّل داخل المجتمع الأفغاني، يراه آخرون أحد أسلحة المقاومة المؤثِّرة في مواجهة الاستعمار الأجنبي.

الفنانة، أرمغان رؤوفي، قائدة الفرقة، تأمل في تنظيم حفلات متنوِّعة تظهر من خلالها جمال موسيقى منطقة خراسان، تلك المنطقة التي تقع اليوم بين أفغانستان وتركمانستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وإيران، لافتة في تصريحاتها لوكالة “الأناضول” أن تلك الموسيقى “نالت قدرًا كبيرًا من الشهرة خلال القرن الـ 13 ميلادي، وإنها الآن معروفة لعدد قليل جدًّا من الناس في أفغانستان”.

ومن أشهر الفنانين الأفغان أريانا سعيد، الفائزة بجائزة الأيقونة الأفغانية، والحاصلة كذلك على لقب أفضل فنانة أفغانية لعام 2017، هذا بخلاف حصولها على لقب “صوت أفغانستان” من شبكة راديو وتلفيزيون أفغانستان الوطني، كما حازت على جوائز أفضل أغنية وأفضل فيديو وجائزة الشجاعة لعام 2017.

هناك إقبال كبير لدى الشباب على الغناء والموسيقى، ولعلّ استمرار برنامج المسابقات الشهير “أفغاني ستار” أكبر دليل على هذا الحضور الفني لدى الشارع الأفغاني، هذا البرنامج الذي تمَّ تدشينه عام 2005 على غرار نظيره الأميركي “أميريكان أيدول”، يعدّ واحدًا من أكثر البرامج شعبية في البلاد، حيث وصلَ عدد مشاهديه إلى 15 مليون شخص (نصف عدد السكان) سنويًّا.

يظهر المتسابقون من الشباب والفتيات على مسرح البرنامج، متأهّبين لإبراز مواهبهم، مرتدين أفضل الملابس، بعضهم يرتدي الزي التقليدي الأنيق، فيما يحرص آخرون على ارتداء الزي الغربي، كما تحرص المتسابقات على ارتداء الزي المحتشم، وبعضهن يظهرن مكتسيات بعلم بلادهن.

وفي الوقت الذي يصف البعض هذا البرنامج بتلك الشهرة الكبيرة، بأنه أحد أدوات القوى الناعمة الأميركية للتوغُّل داخل المجتمع الأفغاني، يراه آخرون أحد أسلحة المقاومة المؤثِّرة في مواجهة الاستعمار الأجنبي، إذ إن معظم الأغاني المقدَّمة في هذا البرنامج تدور حول مقاومة الاحتلال والعنف والتطرف، وهي القضايا التي تهمُّ الشباب الأفغاني في المقام الأول.

وهكذا تبدو الصورة الواصفة للمشهد الأفغاني متعدِّدة الجوانب، فليست الأجواء كلها حالكة السواد، كما أنها ليست بالبياض الناصع، غير أن تسليط الضوء على جانب من الصورة على حساب الآخر، يقدم تصوُّرًا خاطئًا وغير موضوعي عن هذا البلد الذي يمتلك مقومات النجاح والتطور والنهوض، وإن كان ينقصه الإدارة والإرادة.