صحيح أن الهوية والوطن – كالأم والأب – أمرٌ لا تختاره عند مولدك، بل تتعامل معه بما استطعت وبما سمحت لك الظروف، لكن الصحيح أيضًا أن هناك هويّات وأوطانٍ أصعب وأقسى من غيرها .. وفي أيامنا أن تكون سوريًا ليس أمرًا هيّنًا، بل ولا حتى طبيعيًا.

أن تكون سوريًا في أيام عائلة الأسد، يعني أن تعيش فيلم “العرّاب The Godfather” حتى أقصى حالاته المافيوية، وأن يحكمك البطريرك في أيام خريفية أطول وأعقد وأصعب من لغة غابرييل ماركيز؛ أيامٌ لم تكن استقراءات جورج أورويل متشائمةً بما يكفي لتستطيع وصف “سوريا الأسد” بدل “مزرعة الحيوان” وفي عام “2014” لا “1984”، في مشهد يتكرر تاريخيًا للأسد – الأب والابن والعمّ – جالسًا على أنقاض دمشق وحلب وحماة وحمص، حقيقةً لا مجازًا، كما جلس نيرون على أنقاض روما، في حكم شمولي أسس هاويةَ مجتمعك الجمعيّة، بدلاً من هويته، وموطئه لا موطنه؛ فصار احتمال أن تجمعك الزنزانة مع السوريّ الآخر أكبر من احتمال أن تجمعك طائفتك، وصار الحداثي في دولتك الحديثة وقوفكما معًا أمام الخيمة ممسكين كوبون المساعدات لا أمام مركز الاقتراع ممسكين بصوتكم الانتخابي، ولم يعد الدم الساري في عروقك وعروق أبائك جامعًا مشتركًا ذا قيمة إذا قارناه بدمك النازف، وكانت التعدّدية الوحيدة التي منحها لك النظام، بترف، هي تعدديّة الموت، فلك أن تموت قصفًا (أرضًا/ جوًا/ بحرًا: بالصواريخ أو القنابل أو البراميل)، أو ذبحًا، أو عطشًا، أو تحت التعذيب – بما لا يكفي للكلمة هنا أن تصفه من وجع وبطء -، بل وحتى جوعًا؛ لا لتكون أنت السوريّ، استثناء القواعد: “لا يموت أحد من الجوع” و”ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان” فقط، بل لتكون الاستثناء والفارق في هذا العالم، بين المثالي والمثال، والدعوة والدعاية، والكتاب والخطاب، لكل القواعد والبديهيّات والشعارات؛ فلذا، لن تتفاجأ، أنت الذي قطّع أطرافك في “فرع فلسطين” من يدّعي تحرير فلسطين، أن يرهبك من يحارب الإرهاب، ولن تصدّق بسهولة، أنت الذي فُرِّغت بدعوى إنهاء الطائفيّة، في رقبته كلّ الأحقاد الطائفية، أنّ الدولة الإسلامية لها علاقة بالدولة أو بالإسلام!

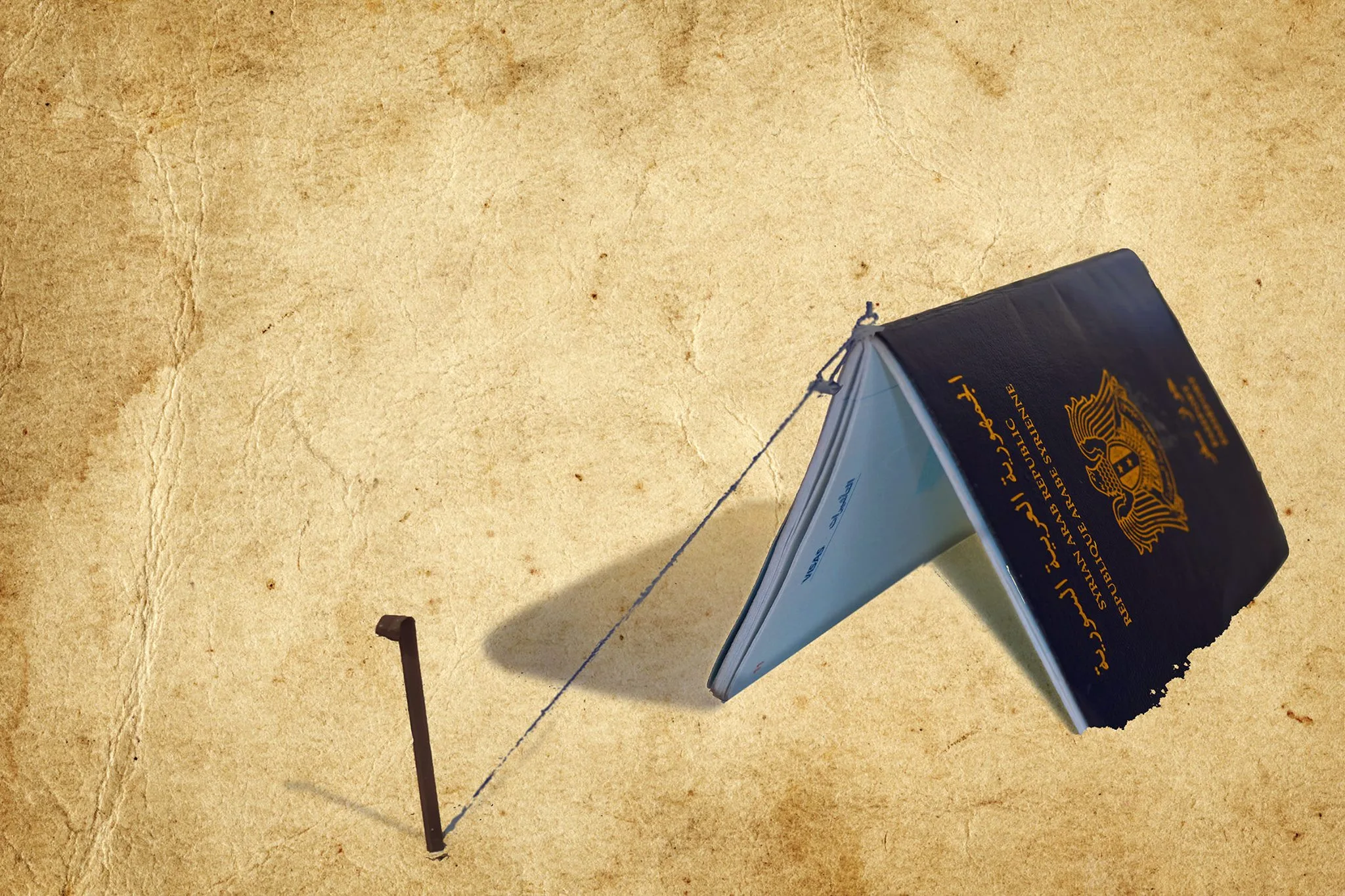

إذا لم تكن سوريًا لاجئًا أو نازحًا أو منفيًا أو جريحًا تمنعه إصابته، وكنت محظوظًا بما يكفي لأن تملك جواز سفر صالحًا، فلا يكفيك وحده وأنت سوريّ في أيّام النظام العالمي الجديد، لأن تتمكن من حضور دفن والدك الذي لم يكن محظوظًا بما يكفي ليموت في أرضه التي كان منفيًا عنها لأكثر من عشرين سنة، أو تحضر عرس أخيك الذي تعرف على اللاجئة التي خرجت بعد أن نُسِف بيتها، أو تكمل دراستك التي مُنعت منها لمّا تعمم اسمك على كل الحواجز في سوريا لأنك خرجت في مظاهرة واحدة؛ ذلك أن النسر، الذي اختارته دولتك شعارًا لها وغلافًا لجوازك ككذبة أخرى في سجل كذباتها، يزعج رجل الأمن ويربك ضابط الجوازات ويخيف قائد جيش أي دولة أتيت لها، وأن أبسط أمورك الحياتية مرتبط بأكبر التغيرات الاستراتيجية الجيوسياسية في هذا العالم من جهة، وبمزاج رجال الدولة وحظك من جهة أخرى؛ لتغلق في وجهك كل المطارات أبوابها للحياة، وتفتح لك كل البحار صدرها للموت، وتغلق في وجهك كل الحدود المرسومة هاربًا من الموت، لتفتح لك كل المخيمات المسمومة وجهًا آخر له!

في المقابل، لا وقت لديك لتفهم انتهاك أرضك من كل الغرباء، وسماءك من كل الطائرات، وبحرك من كل الحلفاء، ليشتركوا جميعًا في دمك؛ لأنّ عليك أنّ تتعلم الروسية والإيرانية والأفغانية والشيشانية والتركية والكردية، وحديثًا – كما يبدو – الإنجليزية والفرنسية، وأن تمرس لسانك على الجزراوية والعراقية واللبنانية والتونسية والمغربية، إن أردت أيها السوريّ أن تسير في سوريا دون أن تموت أو تختفي أو تؤذى؛ ذلك أن سلطتك – الملعونة المجنونة – اشترت بقاءها بدمك وأرضك من أيّ طرفين في العالم أو التاريخ لديهما حساب يريدان تصفيته أو حرب يبحثان عمّن يأخذها عنهم بالوكالة، بدءًا من قابيل وهابيل، مرورًا بالحسين – رضي الله عنه – ويزيد، والأمويين والعباسيين، والصفويين والعثمانيين، وصولاً إلى دول الحلفاء والمحور، وليس انتهاء لدى محوري الممانعة والاعتدال، أو الحداثة والقاعدة، لتتفاجأ لاحقًا بأن الحلفاء والمحور سيتفقان عليك، وأن ما يجمع الممانعة والاعتدال عند الوصول إليك أكثر ممّا يفرقهما، وأن خلاف الحداثة والقاعدة خلاف أدوات لا أفكار ما دامت أرضك هي الميدان ودمك هو المقياس، ذلك أنك السوريّ – لسوء حظّك – كنت حجر سنّمار الذي سينهار بعده كل النظام الجغرافي والتاريخي، لتتضارب تفسيرات واقعك من “صراع الحضارات” إلى “نهاية الزمان”؛ ولتحيا، وسط كل هذا، سيكون عليك أن تجرب في مناطقك كل أنماط الحكم الذاتي وغير الذاتي، المركزي وغير المركزي، من الديمقراطية والليبرالية حتى الاشتراكية والأناركية، لأنك فقط حاولت وسط هذا التطرف، ألا تكون متطرفًا ولم تقبل بأي من طرفي الثنائية التاريخية: الفاشية والإمبريالية!

ليس سويًا أن تكون سوريًا في أيامنا، إنه أمر سوريالي بحد ذاته! وفي الوقت نفسه، فكل هذا الجنون والتناقض والتضارب لا يمكن أن يحل حلا طبيعيًا، إنه يحتاج حلاً ملحميًا، حلاً استثنائيًا، حلاً مجنونًا كذلك، إنه باختصار يحتاج حلاً سوريًا!