ثنائية الأدب والسينما هي ثنائية مضطربة ومشوشة في كثير من الأحيان، لوجود فارق هائل بين السينما كفن بصري والرواية كنص أدبي، وهذا الفارق يستدعي تدخلات تقنية وحكائية تلائم الفن البصري، ما يتطلب إعادة إنتاج النص الأدبي ذاته، وأحيانًا اقتطاع أجزاء منه وإضافة أخرى، لأن السيناريو السينمائي هو رؤية الكاتب والمنتج والمخرج، وعليه فهو يتأثر بعدة عوامل خارجية مثل نوع الفيلم واللغة البصرية والميزانية.

لهذا السبب تبدو أغلب الاقتباسات السينمائية للرواية كأعمال فنية مقتطعة ومشوهة، خصوصًا بالنسبة للجمهور الذي قرأ الرواية الأدبية من قبل، لكن على الجانب الآخر فأغلب هذه الأعمال تضمن لمنتجها نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، بيد أن تغير الوسيط والتحول من اللغة الأدبية إلى اللغة البصرية، بجانب أن الأفلمة لا تعتمد على النص الأدبي بشكل كامل، بل تأخذ نواة وتؤسس عليها عالم مستقل.

لكن لماذا نقتبس من الروايات؟ هذا سؤال أكثر عمومية بالنسبة للمشاهد وأكثر خصوصية بالنسبة للأكاديمي، لهذا ستكون إجابته غير مرضية، لكن من المعروف أن الروايات مادة دسمة للاقتباس والإلهام، بجانب غزارتها واحتوائها على كم هائل من النصوص الرائعة التي يمكن تحويلها إلى صيغة بصرية، إلا أن السبب الرئيسي بالنسبة للعديد من المخرجين، هو نشأتهم في ظل النص الأدبي والقصص المصورة التي هي شكل أقرب للصيغة البصرية، هذا لسهولة إتاحتها من جهة، وتوفيرها للمتعة من جهة أخرى، فمثلًا إذا سألت أحد مخرجي أفلام الأبطال الخارقين: لماذا صنعت هذا الفيلم؟ سيرجع ذلك لتأثره الهائل بعوالم القصص المصورة وهو طفل، وسيخبرك كيف كانت شخصية مثل سوبرمان ملهمة له.

الجدير بالذكر أن ذكريات النشوة التي تتراكم بخوض مغامرة أدبية عن طريق قراءة رواية معينة، تستجلب الآن ـ رغمًا عنا ـ نوستالجيا طاغية، وتجذر فينا أحلام مستقبلية بخلق تلك العوالم السينمائية، وحتى الأفكار التي كانت تبدو لنا هائلة في صغرنا، تطور نفسها مع تطور الشخص الحاضن لها، ليس ذلك فقط بل تتأثر بالبيئة المحيطة بشكل مستمر.

فالفكرة في السبعينيات ليست هي نفسها في الثمانينيات، وبالطبع لا تشبه أي تصور للفكرة نفسها في اللحظة الآنية، لأن الأفكار هي الأخرى تخضع لعوامل الزمن، تنحرف وتتبدل وتتمدد، مثل جسد الإنسان في منحنياته وتجاعيده، وهذا يدفعنا لتخيل ثلاثة أنساق مختلفة لثلاثة مشاريع هائلة، لسوء الحظ لم يصنع منها إلا اثنين فقط.

يقول المخرج دينيس فيلنوف في حوار أجرته معه مجلة وايرد ـ wired عندما سئل عن شغفه بمشروع تحويل رواية كثيب – Dune إلى فيلم سينمائي: “نعم، لقد قرأتها في سن 13 أو 14، يدور الجزء الأول من الرواية حول فتى صغير يخوض مغامرة رائعة وقوية يكتشف خلالها عالمًا جديدًا، كنت مندهشًا من ذكاء الرواية، لقد علقت في ذاكرتي ولاحقتني على مر السنين، لذا عندما كان يسألني الناس: ما أعظم أحلامك؟ أقول لهم: فيلم كثيب ـ Dune”.

هذا أكبر مثال أن الأفكار تمكث في عقول أصحابها وتتطور بتطورهم، لقد كان فيلنوف مهووسًا بالرواية، بالتأكيد ليس بنفس قدر هوس يودوروفسكي بها، بيد أنه شغف بها مثل ديفيد لينش، وربما أكثر، رغم اختلاف رؤيتهما السينمائية ومنهجيتهما المختلفة في التعامل مع المادة الأدبية

لكن إذا تحدثنا عن رواية كثيب، يجب أن نخرج أليخاندرو يودوروفسكي من المقارنة، لأن مشروعه كان يفوق خيال فيلنوف بأميال، ويجاوز رؤية ديفيد لينش التقنية بسنوات عديدة، ولا أبالغ عندما أقول إن مشروع يودوروفسكي إذا تم إنتاجه كان سينفرد بجنون ورؤية أصلية ربما كانت ستغير النمط والشكل السائد في نوعية أفلام الخيال العلمي التي ممرنا بها عبر تاريخ السينما، ربما كان سيفوق أوديسا كوبريك، وهذا ليس تفكيرًا متطرفًا، إنها وجهة نظر الكثير من المخرجين والنقاد والفنانين الذين عملوا في الفيلم قبل إلغائه أو اطلعوا عليه من خلال الكتاب الهائل الذي وزعه يودوروفسكي على أكبر إستوديوهات هوليوود.

حتى السنوات القليلة الماضية، لاحت الرواية من بعيد كلعنة سينمائية، يقول البعض إن من المستحيل تحويلها إلى عمل سينمائي جيد، بداية من يودوروفسكي، مرورًا بديفيد لينش، حتى المسلسل التليفزيوني القصير الذي أخرجه جون هاريسون، كل الحكايات التي كانت مرتبطة برواية كثيب باءت بالفشل، على الأقل لم تحقق النجاح الكافي.

بدا الأمر كصراع بين المخرجين، صراع لا يظهر على شاشة، صراع فني بشأن استحقاقية وجود مشاريع بهذه الضخامة مرتبطة باسم صانعها فقط، لدرجة أن يودوروفسكي يقول في الفيلم الوثائقي (Jodorowsky’s Dune 2013) الذي يوثق فيه كواليس صنع نسخة كثيب الخاصة به:

“عندما علمت أن ديفيد لينش سوف يخرج الفيلم، شعرت بالألم، لأنني معجب بديفيد لينش، وحينها كان الشخص الوحيد الذي يستطيع صنع الفيلم، لقد تألمت لأنه حلمي، وهناك شخص آخر سيصنعه، ربما بشكل أفضل مني، وعندما عرضوا الفيلم هنا، قلت: لن أشاهد هذا الفيلم، سأموت، حينها قال لي ابني: نحن شجعان، علينا أن نذهب لرؤيته، لقد كنت معلولًا عندما توجهت لرؤية الفيلم، كدت أبكي، لكن مع مرور المشاهد، واحد بعد الآخر، غمرتني السعادة، لأن الفيلم كان رديء، لقد فشل الفيلم”.

يقول يودوروفسكي إن ردة فعله بشأن الفيلم كانت شعورًا تلقائيًا، ويشير بعدها إلى ديفيد لينش كفنان كبير، ملقيًا اللوم على المنتج كسبب رئيسي لتدهور الفيلم، رأي يودوروفسكي في الفيلم لم يكن رأيًا استثنائيًا أو متطرفًا، لأن لينش تحدث بعدها عن فيلمه في العديد من لقاءاته المصورة والموثقة بمرارة هائلة، كخيبة أمل كبرى في مسيرته المهنية، فهو لم يفشل تقريبًا في أي فيلم صنعه، سواء كان تجاريًا مثل “الرجل الفيل” أم لأغراض فنية وتجريبية التي تندرج تحتها أغلب أعماله.

يقول في أحد الحوارات عن الفيلم: “لقد كان كابوسًا، أنا لم أحصل على النسخة النهائية من الفيلم Final Cut، هذا هو الدرس الذي تعلمته، لا لا تصنع فيلمًا إذا لم يكن النسخة التي تود صنعها، إنها مزحة، مزحة بايخة، ستقضي عليك”.

أي أن لينش لم ير النسخة النهائية التي ألحقها المنتج دينو دي لورينتس وابنته رافيالا بصالات العرض، وعليه فلينش لم يعط موافقته على النسخة النهائية، لنكتشف بعدها أن الميزانية رغم ضخامتها لم تكف المؤثرات البصرية، التي أفسدت الفيلم بشكل واضح، بجانب اقتطاع بعض المشاهد من السيناريو لتكلفتها العالية، لينتج عن تلك العملية الإبداعية مسخًا، شيء لا يمكن تصنيفه على أنه فيلم، يمكن تقدير بعض الأجزاء منه ولكنه ككلية واحدة، كارثة مروعة، لهذا يعتبره لينش أبشع أخطائه الفنية.

كثيبٌ جديد

في سبتمبر/أيلول الماضي، تم إصدار المشروع الأضخم، والأكثر نجاحًا، لرواية Dune نسخة المخرج دينيس فيلنوف، بميزانية 165 مليون دولار، وبنمطٍ ليس غريبًا على المخرج بعد إخراجه فيلم Blade Runner 2049، ولأن أي شيء عن رواية Dune يستدعي شخصية يودوروفسكي، أجرت معه مجلة The playlist حوارًا بخصوص توقعاته للفيلم بعد مشاهدته للمقطع الترويجي على المنصات:

“لقد شاهدت المقطع الترويجي، إنه مصنوع جيدًا جدًا، يمكننا معرفة أنها سينما تجارية، مكلفة جدًا، مصروف عليها الكثير من المال، لكن إذا تم صنعه بهذا الكم من التكاليف، عليه أن يربح ما يتناسب مع هذه التكلفة، المشكلة تكمن في عدم وجود مفاجآت، يتطابق الشكل مع الأعمال السابقة، الشكل، الإضاءة، التمثيل، يمكن التنبؤ بها كلها”.

تبعه يودوروفسكي بتصريح آخر، أن أي محاولة لصنع الفيلم بمعايير تجارية، لا يهم أي من المخرجين سيحمل اسمه المشروع، لأن المعايير التجارية لا تهدف إلا للتسلية، وهذا يفقدها قيمتها الفنية من وجهة نظر يودوروفسكي، لكن هل هذا صحيح؟

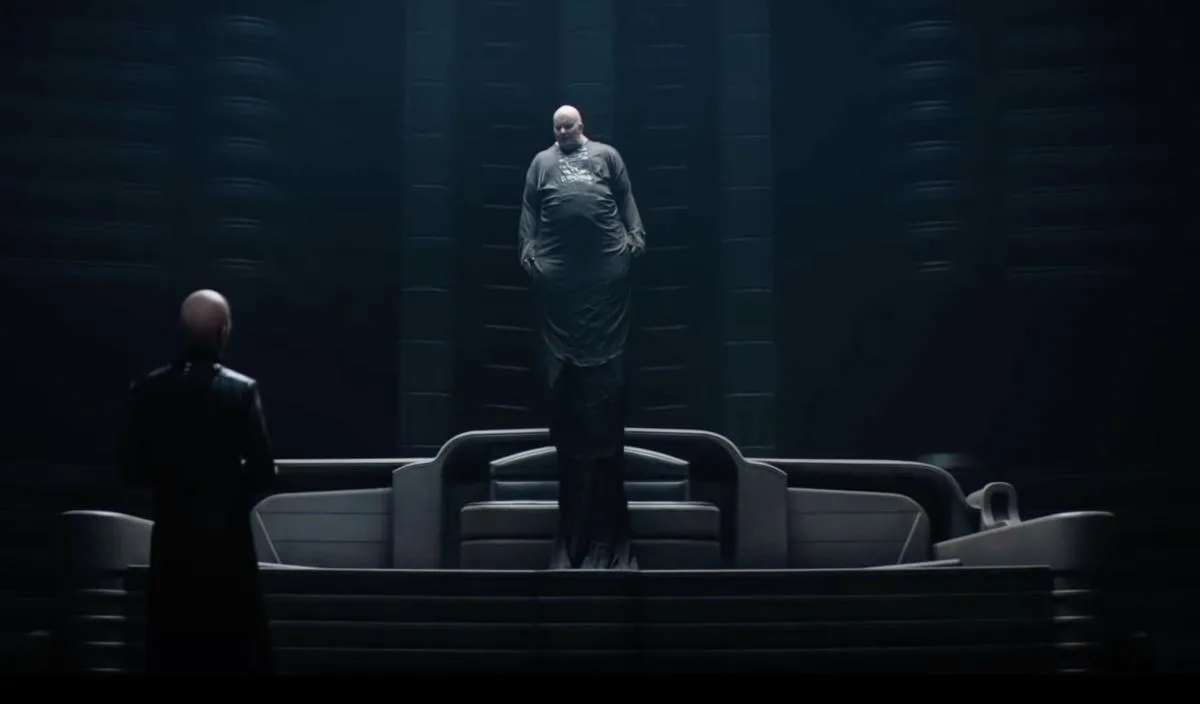

يدور الفيلم حول بول أتريديس (الممثل تيموثي شالامي)، ابن الدوق ليتو أتريديس (الممثل أوسكار آيزيك) سيد عائلة الأتريديس وحاكم كوكب كالادان، بناءً على أمر الإمبراطور، يسافر الدوق مع عائلته وجيشه لكوكب آراكيس، التي تحتوي صحرائه على مسحوق التوابل/ميلانج، الذي يعتبر أهم عنصر على وجه الأرض في ذلك الوقت لأنه العنصر الوحيد الذي يعمل كوقود للمركبات آنذاك لتسافر في الفضاء.

تقذف المقادير ببول ليتحول من شاب عادي لا يعرف إلا كوكبه وعائلته، إلى ما يشبه النبي أو المخلص، ليحمل مصير العالم فوق كتفه، منذ بداية القصة وكل الموتيفات تحاول دفع بول نحو طريق معينة، في البداية لا يصدق أحد أن هذا الفتى الصغير يمكن أن يكون كما تصفه النبوءة، أو كما يصفه الفرمانيون Fremens على كوكب آراكيس بـ”لسان الغيب”.

باختصار فالقصة تدور حول ولادة مسيح جديد، وتحاول خلال رحلة تحول ذلك الفتى العادي إلى مسيح إلى تعريفنا بعالم كثيب، بيد أن الحكاية بشكل عام لا تنطوي على تطورات شخصية فقط، فعالم كثيب من أغنى العوالم من حيث البيئة والتحولات والتاريخ وحتى الروحانيات، بجانب أنه عالم غني بالصراعات، يمكن تناول هذه الصراعات من ناحية إيديولوجية دينية أو من جانب سياسي.

فالقصة بشكل عام تتناول أفكارًا أضخم وأشد تعقيدًا من قصة المخلص نفسه، فمحاولة السيطرة على كوكب آراكيس نفسه بما فيه من ثروة، تضفي على الصراع نزعة استعمارية خالصة، وتميل إلى تأطير موقف العائلات الكبرى في خانة أرستقراطية كولونيالية، بجانب رفع النسق من الناحية التكنولوجية وتأسيس العالم على طبيعة رأسمالية نفعية، بالإضافة لجغرافية المكان الهائلة، بتفاصيل كثيفة، وعدد هائل من الظواهر الغريبة والجماعات التي تتحرك في الخفاء بقدرات خاصة لأهداف معينة.

بدأ الفيلم بمشهد افتتاحي مهم، يقحم المشاهد بشكل سريع داخل أجواء الفيلم، ولضرورة هذا المشهد فقد استخدمه لينش في نسخته من الفيلم عام 1984 هو الآخر، واستخدمه فيلنوف لأنه ببساطة يكثف أكبر قدر من المعلومات في أقل وقت ممكن، فيؤسس لأرضية يمكن للمشاهد أن يسترشد بها حتى لو بشكل جزئي لأن عالم كثيب شديد الانبساط وكثير التفاصيل، بجانب أنه لا يخضع لمنطقنا، إنما يعمل بمنطق مختلف يخصه.

فكرة تقسيم الفيلم على جزئين هي فكرة موفقة جدًا، لا يمكن لفيلم واحد أن يستوعب هذا الكم الهائل من التفاصيل، لذا كان عليه أن يتجنب مخاطرة الانجراف داخل تفاصيل العالم، التي كانت بطبيعة الحال ستكبح محاولات تطوير الشخصية الرئيسية، لكن في الحقيقة الأمور لم تذهب بالشكل الذي يوده المخرج تمامًا، لا يمكننا إغفال نقطة رصد طبيعة العالم من خلال الكاميرا بمساحات هائلة لم نرها من قبل حتى في مشاريع كلفت أكثر من ذلك.

بيد أن الشخصية الرئيسية، ورغم التركيز عليها كمحور للأحداث، لم تدفعنا لنتائج معينة، فبدا الفيلم مثل مقدمة طويلة، صحيح أنها أضافت للفيلم سواء بصريًا أم حتى على المستوى الحدث، لكنها تبقى مقدمة، أو حمى تمهيدية كبرى، نحن نرى الشخصية تتحرك على الشاشة، بآمال وأمنيات، لكننا لم نر تطورًا حقيقيًا للشخصية.

منذ البداية حتى النهاية كانت الطبيعة والمعلومات التي يكتسبها المشاهد عن العالم هي المنبع الوحيد للتطور، على الرغم من أن الجزء الأول كان من المفترض أن ينتهي حيث يقف بول أتريديس كشخص جديد، لكن للأسف لم يحدث ذلك، بل دخل بول كما خرج، فيما يعرف معلومات أكثر عن العالم وعن المقادير التي جرت به، لكنه لم يتغير بشكل واضح، كما يحدث في الملاحم.

فمثلًا في ثلاثية سيد الخواتم، تحديدًا فيلم رفقة الخاتم، تطورت شخصية فرودو كثيرًا، ربما من الصعب ملاحظة هذه الأشياء لأن عالم فيلنوف عالم مصنوع بحرفية عالية جدًا، إنتاج التفاصيل وتصويرها بتلك الدقة كان عملًا لم نره من قبل، وصحيح أن تلك التقنية خلقت عالمًا بديعًا، يشد العين له ولتفاصيله ويصنع نوعًا من الفضول لمعرفته، بجانب نجاحه في إظهار العمارة والجانب اللاهوتي المتأثر بشكل صريح بالدين والعقيدة الإسلامية، إنما لم يحقق التكثيف الكافي للشخصية حتى تتطور على الشاشة.

فيما تتلاحق الأحداث في بداية الفيلم حتى منتصفه، لتهبط بعد ذلك بإيقاع هادئ في النصف الثاني، بمط في الأحداث وفرش مساحات كبيرة لمشاهد ذات جودة عالية لكنها بطيئة، بجانب الثيمة المعرفة في الرواية وهي استخدام أحلام بول كنبوءات تحدث في العالم الحقيقي.

وربما الأحلام هي الشيء الوحيد الذي يسمح للبطل بالنظر إلى المستقبل في فيلم أحداثه مقتطعة بغرض التركيز على الكيف وليس الكم، بيد أن الجزء الأول ينتهي نهاية غير مرضية، بجملة: هذه ليست سوى البداية.

الفيلم لم يكن مملًا، لكنه لم يقدم نضوجًا كافيًا للشخصية في ساعتين ونصف، تلاحق فيهم الكاميرا البطل، يمكن إرجاع هذا لوجود جزء ثانٍ، بيد أن الغرض من الجزء الأول هو تقديم شخصية ناضجة ستتحرك بدوافع مفهومة في الجزء الثاني، ربما برودة وجه تيموثي شالاماي هي من أعطت هذا الانطباع، وربما التركيز على شخصية البطل لم يكن كافيًا ليملأ الساعتين والنصف.

فمن جهة لم تستطع شخصية البطل أن تملأ فراغًا دراميًا ملحوظًا داخل السرد، ومن جهة أخرى لم نر الشخصيات الأخرى بشكل قريب كفاية لكي نتفاعل معهم ونتعاطف مع حكاياتهم، كل شيء بدا مهمشًا إلا العالم نفسه، وهو أفضل تكوين وأفضل تعاطٍ مع شيء بضخامة كثيب، الانغمار في البيئة الصحراوية والاتساع اللانهائي، بدا واضحًا من جثامة العالم المحيط، تصميم الملابس والشخصيات كان عظيمًا، ثقل المزاج اللوني للكواكب المختلفة كان ممتازًا، وبالتأكيد مع المشاهدة سنلاحظ تأثر المخرج ببعض الأفلام المشهورة مثل لورنس العرب وحرب النجوم، سواء في التكوين أم في صنع بعض المؤثرات.

لكن كل هذا الإبهار البصري لم يكن ليملأ الفراغ الدرامي، حتى المغامرة نفسها مع إثارتها وقدرتها على ضخ عدد جيد من التخيلات للمستقبل، لم تمنحنا الشعور بالخطر على البطل نفسه، إلا في مواضع بسيطة.

ربما يرجع هذا لاهتمام المخرج بتأسيس رؤية بصرية وتكوين سينمائي شاسع على حساب الدراما وتطور الشخصية، فهو لم يمنحنا الكثير لنراه بشأن الشخصية، لكن إذا قارنا هذه النسخة بنسخة لينش، فبالطبع هذه النسخة هي الأفضل، وستلقى النجاح والمردود الجماهيري التي تستحقه، فقبل كل شيء، أخيرًا، نجح مخرجٌ ما في تفكيك لعنة ظلت لسنوات تلاحق رواية كثيب، كمشروع غير قابل للصنع، ونتمنى أن يصبح الجزء الثاني أكثر ثراءً من الناحية الدرامية.

الفيلم مكتظ بالثيمات والموتيفات الإسلامية، وهذا يرجع لعالم الرواية نفسه، ومحاولة فيلنوف إبراز تلك الموتيفات كان موفقًا، ومن الواضح أن العالم ذاته تم تأسيسه بوعي ثقافي عربي، وذلك يظهر في أكثر من تكوين بصري، سواء عن طريق أغطية الرأس وطريقة الملبس أم الأسماء التي تمنحنا رؤية أعمق للمغامرة نفسها، خصوصًا أن كوكب آراكيس كوكب ذو بيئة صحراوية قاسية، وهذه البيئة توفر ظهور جماعات الفيرمانيون بشكل يشبه جماعات البدو التي تقطن الصحراء العربية وتتكيف معها، لكن هذه نقطة يمكن أن نفرد لها مقالًا بعد ذلك، لأنها مرتبطة بالرواية أيضًا وليس الفيلم فقط، وتحتاج إلى رؤية أعمق وأشمل عن تأثر الكاتب فرانك هيربيرت بالثقافة العربية.