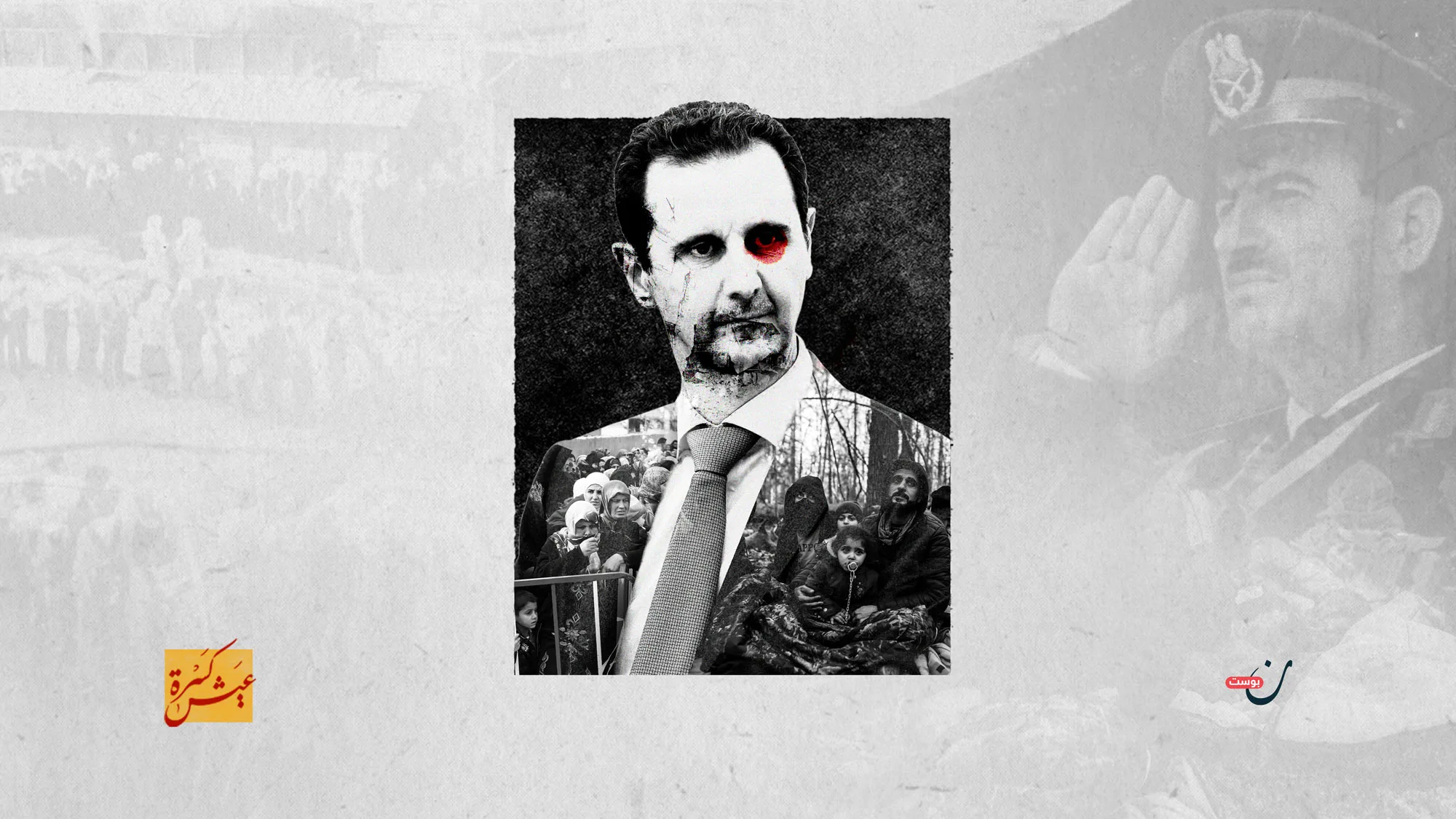

تعاني معظم شرائح المجتمع السوري أزمة اقتصادية مهولة في ظل تحديات اقتصادية كبرى وتدهور مستمر في الأوضاع الإنسانية في مختلف المناطق السورية، لا سيما تلك التي تقبع تحت سيطرة نظام الأسد، بعد عقد من عمر الثورة السورية قتل خلالها النظام وحلفاؤه مئات الآلاف وهجروا ملايين السوريين.

لكن المستهجن هنا إصرار نظام الأسد وداعميه ومؤيديه على الترويج بأن سبب معاناة السوريين والتدهور غير المسبوق للاقتصاد يعود في مجمله إلى “المؤامرة الكونية” على النظام “المقاوم” وللعقوبات الاقتصادية الغربية التي تستهدف قواعد وأصول الاقتصاد السوري، متجاهلين الأسباب الفعلية التي تقف خلف هذا الانهيار، التي سيحاول التقرير الآتي الوقوف على أبرزها وتسليط الضوء على الوضع الاقتصادي عمومًا مع التركيز على مرحلة ما بعد انطلاق الثورة السورية عام 2011.

الوضع الاقتصادي قبل عام 2011

لم يكن الحال الاقتصادي والتنموي في سوريا قبل انطلاق الاحتجاجات الشعبية يسير صعودًا على خطى ثابتة، بل برزت حالة من الخلل والضعف في رسم وتنفيذ الخطط الاقتصادية نتيجة للسياسات الاقتصادية غير المتوازنة والفاشلة التي اعتمدها نظام الأسد في السنوات السابقة لعام 2011.

فقد شهد قطاع الزراعة (القطاع الأهم في الاقتصاد القومي السوري) تراجعًا حادًا، إذ انخفض الإنتاج الزراعي لأكثر من 30% بعد أن كان يسهم بربع الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي أضر بأمن سوريا الغذائي لتتحول من بلد مصدر للحبوب إلى بلد مستورد له، وتضررت الصناعات التحويلية السورية كصناعة المنسوجات والملبوسات والمفروشات والأحذية، التي أدت بدورها إلى زيادة الاحتياجات المستوردة بمعدل يماثل ضعفي نمو الصادرات، ما تسبب بزيادة السلع المنافسة للسلع السورية، وأدى إلى زيادة حجم العجز في الميزان التجاري عام 2010 ليصل إلى 243 مليار ليرة سورية.

كما تراجع القطاع الصناعي والتعاوني والخدمي وقطاع البناء والتشييد بشكل كبير، وشهدت البلاد موجة جفاف استمرت ثلاث سنوات 2007 ـ 2009 عجزت حكومة النظام عن مواجهتها رغم الإمكانات والموارد الضخمة التي تمتلكها سوريا، وكل ذلك نتيجة السياسة الاقتصادية لنظام الأسد، فضلًا عن ارتفاع معدلات الفقر لتصل عام 2004 إلى 30.12% و33.2% في العام 2007 و40% في العام 2011، وفق بعض الدراسات والتقارير الأممية، ما يعتبر مؤشرًا قويًا يؤكد فشل النظام في إدارة الملف الاقتصادي ومسار التنمية في سوريا حتى قبل اندلاع الثورة في جميع أنحاء البلد.

بعد عام 2011

ساهمت سياسة نظام الأسد القمعية ضد الثورة السورية الشعبية وإدارته الفاشلة للاقتصاد في انهيار متسارع بكل القطاعات الاقتصادية السورية، ودمرت معظم القدرة السورية الإنتاجية وحولتها إلى بلد مستورد بعدما كانت بلدًا ذات قدرة إنتاجية متنوعة نسبيًا قادرة على تغطية احتياجات الشعب الأساسية.

فقد سخر النظام كل إمكانات ومقدرات وموارد الدولة السورية خدمةً لآلته العسكرية والأمنية التي حصدت أرواح ملايين السوريين وهجرت نصف سكان سوريا، وهو الأمر الذي كبد بطبيعة الحال القطاعات الاقتصادية السورية المختلفة خسائر باهظة نتيجة الدمار الواسع الممنهج الذي حل بالبنية التحتية والبنى السكنية للبلاد، وفقدان المعابر التجارية التي تدر دخلًا جيدًا وتضبط الواردات والصادرات، ما تسبب بتعطيل حركة التجارة والصناعة والإنتاج وتوقف عمليات الاستيراد والتصدير وهروب الكفاءات واليد العاملة وأصحاب رؤوس الأموال من الصناعيين والتجار إلى خارج البلاد، وما رافق ذلك من فرض عقوبات اقتصادية دولية صارمة أنهكت ما بقي من الاقتصاد السوري المتهالك أساسًا، وفاقم بدوره الوضع الإنساني والاقتصادي المتردي للشعب السوري.

إثر ذلك، أشار تقرير أعدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” بالتعاون مع مركز الدراسات السورية في جامعة “سانت أندروز” المعنون بـ”سوريا بعد ثماني سنوات من الحرب”، إلى أن “سوريا تكبدت خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة قدرت بنحو 442 مليار دولار بين عامي 2011 و2019”.

وأكد تقرير لاحق صدر عن “نقابة عمال المصارف” التابع للنظام أن “خسائر الاقتصاد السوري في العام 2021 بلغت أكثر من 530 مليار دولار، أي ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عام 2010″، مشيرًا إلى “عجز الحكومة عن التقدم بأي مبادرات حقيقية لتجاوز الأزمة، وإلى تنامي احتكار الثروة في أيدي قلة قليلة من المستفيدين على حساب الشريحة الكبرى من المجتمع، وإخلال الحكومة بمسؤوليتها عن واجباتها في النهوض بالقطاع العام، والعجز عن تبني سياسات رسمية لتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ استثمارات حقيقية، ما أدى إلى توقف نشاط المستثمرين الاقتصادي وإغلاق منشآتهم والهجرة خارج البلاد مع أموالهم”.

فيما أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن “12.4 مليون شخص في سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بزيادة قدرها 124% عن عام 2020، بالإضافة إلى تعرض 1.8 مليون مواطن سوري آخر لخطر الوقوع في انعدام الأمن الغذائي”، معتبرًا أن البلاد تعيش أسوأ حالة أمن غذائي في تاريخها.

ومع تضافر مجموعة متشابكة من العوامل الداخلية والخارجية، كانهيار الناتج المحلي الإجمالي وتراجع الإيرادات العامة وانخفاض إنتاج النفط الذي قدرت خسائره حتى نهاية عام 2020 بنحو 93 مليار دولار، واستنزاف النظام لاحتياطي العملة الصعبة الأجنبي وزيادة الدين العام، فضلًا عن زيادة الإنفاق المالي على العمليات العسكرية، وارتفاع الأسعار وتخفيض الإنفاق على القطاعات الصناعية والتجارية والصحية والتعليمية، إضافة إلى القطاع السياحي الذي تدهور تمامًا بسبب خطورة الوضع الأمني في سوريا، كل ذلك أدى بحال من الأحوال إلى انهيار الاقتصاد في سوريا إلى مستوى غير مسبوق، وقدر البنك الدولي في تقرير عام 2018 أن “الاقتصاد السوري يسير نحو الاضمحلال حال استمرت الحرب”.

صنف مؤشر السلام العالمي لعام 2020 سوريا في المركز الثالث كأخطر بلد في العالم، الأمر الذي ساهم في زيادة التضخم بشكل كبير في الأسواق، وهو ما نتج عنه تراجع قدرة السوريين في مناطق سيطرة النظام على تأمين أبسط الاحتياجات اليومية وزاد من سوء الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعانيها البلاد، لتعلن منظمة الصحة العالمية “أن نحو 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر”، وذلك مع تصدر سوريا قائمة الدول الأكثر فقرًا في العالم، بنسبة بلغت 82.5%، بحسب بيانات موقع (World By Map) العالمي.

هذا وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإنه “مع دخول الأزمة السورية عامها العاشر، لا يزال الشعب السوري يعاني مأساةً هائلةً، فقد اضطر واحد من بين اثنين من السوريين إلى النزوح قسرًا، ولأكثر من مرة واحدة في أغلبية الأحيان”.

في ذات السياق، تسارعت وتيرة الانهيار الاقتصادي في سوريا منذ منتصف العام 2019 في ظل انهيار الليرة السورية وتراجع قيمتها الشرائية أمام الدولار إلى مستوى غير مسبوق، مسببًا تفاقم في التضخم وتضاعفت كذلك أسعار المواد الأساسية كالمواد الغذائية والطبية والمشتقات النفطية، على ضوء تفجر الخلافات بين الأسد ورامي مخلوف التي زعزعت استقرار الليرة السورية بعد ثباتها نسبيًا.

واعتبر الباحث الاقتصادي الدكتور يحيى السيد عمر خلال حديثه لـ”نون بوست” عن السياسة الاقتصادية التي يسير عليها نظام الأسد لمواجهة تداعيات الانهيار الاقتصادي أنه “وبتحليل ممارسات الفريق الاقتصادي لدى حكومة النظام يمكن بوضوح ملاحظة التخبط الواضح، فمن المتعذر الوقوف على سياسة أو نهج اقتصادي واضح المعالم، فعلى سبيل المثال أصدر الأسد مؤخرًا قانون حديث للاستثمار وذلك بهدف جذب الاستثمارات أو على الأقل الحفاظ على رؤوس الأموال المحلية وحمايتها من الهجرة، لكن على أرض الواقع كل الأفعال تتعارض مع هذا القانون، فالممارسات تدفع رؤوس الأموال الوطنية للهجرة، وهذا التعارض قد يكون سببه عجز النظام عن السيطرة على أدواته وعلى وجه الخصوص ميليشاته المسلحة”.

وهو ما أكده أيضًا الباحث في الشأن الاقتصادي الأستاذ خالد التركاوي خلال مداخلة أدلاها لفريق “نون بوست”، مشيرًا إلى أن “إيقاف عجلة الانهيار الاقتصادي ليس من أولويات سياسة النظام الاقتصادية الحاليّة، بل الهدف هو تجميع أكبر قدر من الأموال والموارد من أجل تمويل الماكينة العسكرية، فتمويل نفقات عملياته الحربية هي الأولوية القصوى، وبالتالي، فإن السياسة الاقتصادية لدى النظام تخدم هذا الهدف فقط بغض النظر عن حجم التدهور وتردي الأوضاع الاقتصادية”.

تأثير التدخل الأجنبي “الروسي والإيراني”

عمد نظام الأسد إلى استخدام موارد سوريا الاقتصادية وثرواتها الطبيعية والباطنية كوسيلة لتسديد ديونه لحلفائه الروس والإيرانيين، عبر تصديقه على عقود استثمار طويلة الأمد بشروط مجحفة، وذلك مقابل دعمهم اللامحدود له لبقاء حكمه على سوريا، فخسرت البلاد الكثير من أصولها الاقتصادية وثرواتها، ومنحت كلًا من روسيا وإيران سيطرة شبه كاملة على معظم مصادر الطاقة والموارد الطبيعية كمناجم الفوسفات، ونفذوا إلى القطاعات الاقتصادية السورية عبر الاستثمارات في مشاريع اقتصادية متنوِعة في مجالات مختلفة، كالطاقة والبنية التحتية ومشاريع تتعلق بإعادة الإعمار، بحيث تضمن موطئ قدم لها في الاقتصاد السوري مستقبلًا، وهو ما رفع حجم المديونية (الداخلية والخارجية) ورهن اقتصاد البلاد ومستقبلها لإملاءات الدائنين وتوجهاتهم ومصالحهم.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، توجهت إيران لتوقيع كثير من العقود والاتفاقيات الرسمية مع نظام الأسد في محاولة للتغلغل في القطاعات الاقتصادية كافة، ففي العام 2017 وقعت إيران خمس مذكرات تفاهم مع النظام تضمنت العديد من الاستثمارات السيادية في الطاقة والاتصالات والصناعة والزراعة والثروة الحيوانية.

كما تم الاتفاق على التعاون في استثمار مشاريع للكهرباء بإنشاء محطات توليد ومجموعات غازية، واستثمرت كذلك عبر شركاتها في مجال خطوط الأنابيب النفطية والطاقة، ووقعت عقودًا للتنقيب عن الفوسفات واستخراجه واستثماره لمدة 50 عامًا، وحصلت على عقود لبناء مصفاة نفط كبرى قرب حمص.

كما دعمت إيران النظام ماليًا عبر فتح خطوط ائتمانية، ضمت صادرات نفطية وغذائية وطبية لدعم العجز المالي الذي يعاني منه النظام، فقد قدر تقرير للأمم المتحدة الدعم الإيراني غير العسكري خلال فترة الصراع بنحو 15.6 مليار دولار أمريكي، ما أثقل كاهل الاقتصاد السوري بارتفاع حجم الديون الخارجية لصالح إيران.

وفي ذات السياق، حرصت روسيا على إبرام عقود واتفاقيات ومشاريع اقتصادية طويلة الأمد مع نظام الأسد تضمن لها وجودًا متجذرًا وتمنحها القدرة على الإمساك بمستقبل سوريا والتحكم بزمام اتخاذ القرار فيها، فعلى سبيل المثال أيضًا صادق مجلس الشعب التابع لنظام الأسد عام 2018 على العقد الذي وقعته روسيا عبر شركة “ستروي ترانس غاز”، ذراع روسيا النفطية في سوريا، مع “المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية” لاستثمار واستخراج الفوسفات من المناجم الشرقية في تدمر لمدة 50 عامًا، ووقعت الشركة نفسها اتفاقية لاستئجار مرفأ طرطوس لمدة 49 عامًا، كما مُنحت شركات نفطية روسية أخرى حق التنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل السورية لمدة 25 عامًا.

تضع روسيا يدها على كثير من المنشآت الحيوية والاقتصادية في سوريا، كقطاعي النفط والغاز، وتعدت ذلك لتتمدد إلى قطاع السياحة والإسكان والتجارة، وقامت بمشاريع لتوليد الطاقة وتشغيل سكك حديد وتشييد مجموعة من المعامل الصناعية والزراعية والكيميائية وغيرها، وكل ذلك رفع نسبة الدين العام وأنهك الاقتصاد واستنزف موارد وثروات البلاد.

العقوبات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد السوري

لا تعد العقوبات الاقتصادية الغربية والأمريكية المفروضة على الاقتصاد السوري وليدة الأزمة السورية، فقد بدأت العقوبات مبكرًا مع تصنيف سوريا خلال حكم حافظ الأسد، دولة راعية للإرهاب عام 1979، وفرضت عليها عقوبات وقيود متتالية كرد على تدخل نظام الأسد في لبنان، مرورًا إلى القرارات المتخذة في إطار قانون “محاسبة سوريا” عام 2004، وأضيفت إليها عقوبات متسلسلة في العامين 2006 و2008، تضمنت تجميدًا للأموال وحظرًا للتعاملات التجارية لعدة شخصيات وشركات ومؤسسات سورية، وصولًا إلى العقوبات التي فرضتها إدارة أوباما الأمريكية على نظام الأسد بعد تبنيه الخيار العسكري والأمني في قمع الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت عام 2011، وكان آخر هذه العقوبات وأكثرها تأثيرًا “قانون قيصر” الذي دخل حيز التنفيذ عام 2020، الذي يحظر التعامل التجاري مع النظام ووضع قيودًا على حركة التبادل الاقتصادي التجاري بين النظام وحلفائه.

كذلك استهدف الاتحاد الأوروبي بعقوبات مشددة منذ العام 2011 شركات ورجال أعمال سوريين تجمعهم علاقة مع نظام الأسد وحظرت استيراد وتصدير النفط والمعدات التقنية والتكنولوجيا، وقيدت الاستثمارات إضافة إلى تجميد بعض الأصول المالية، وهو المسار الذي سارت عليه العديد من الدول كبريطانيا وأستراليا واليابان.

تلعب العقوبات الاقتصادية الغربية والأمريكية دورًا مهمًا في تسريع وتيرة الانهيارات الاقتصادية، وتؤثر بشكل سلبي إلى حدٍ ما على الوضع المعيشي السوري، لكن ليس من المبالغة القول إنها لم تكن السبب الأول في معاناة السوريين ولم تكن المعوق الرئيسي لوصولهم إلى الخدمات الأساسية والطبية وللمساعدات الإنسانية كما يروج لذلك النظام وداعموه، بل يبدو أن سياسة النظام في التعامل الوحشي بداية مع مطالب الشعب السوري، واعتماده الحل العسكري ومن ثم رهن مقدرات وثروات البلاد لقوى أجنبية لضمان بقائه، بالتزامن مع تبنيه سياسة اقتصادية مالية فاشلة أعطت الأولية للإنفاق العسكري على حساب وقف تراجع وتدهور الاقتصاد، كل تلك العوامل مجتمعة كانت السبب في انحدار الاقتصاد السوري إلى مستويات غير معهودة سابقًا وزعزعت الاستقرار المادي والاقتصادي لعموم فئات الشعب السوري.

مخطط من إعداد الزميل تمام أبو الخير لمراحل انهيار الليرة السورية منذ عام 2011.

وضمن هذا السياق، أشار الباحث في الشأن الاقتصادي خالد التركاوي إلى أن “العقوبات الاقتصادية الحاليّة المفروضة على نظام الأسد تؤثر بدرجة رئيسية على حلفاء النظام، إيران وروسيا، وبدرجة أقل على النظام”، معتبرًا أن “تركيبة العقوبات، لا سيما قانون قيصر، موجهة ضد من يدعم ويتعامل مع النظام وليس ضد النظام نفسه”.

وذهب التركاوي إلى أن “تأثير العقوبات الاقتصادية على السوريين ضعيف نوعًا ما مقارنة بتأثير المشاكل الاقتصادية الأخرى التي تسببت بزعزعة الاقتصاد كالخلاف الداخلي بين رامي مخلوف والأسد”، مؤكدًا “رغم ضعف تأثير العقوبات الاقتصادية المباشرة على نظام الأسد، فإن العقوبات ضرورية من ناحية عدم تعويم النظام ومنعه من الاستفادة من موارد سوريا وثرواتها التي يستخدمها في تمويل الآلة العسكرية الحربية ضد الشعب السوري”.

ختامًا، تدل المؤشرات على صعوبة عودة عجلة الاقتصاد السوري للدوران في ظل بقاء الأسباب الحقيقية والموانع التي تقف حائط صدٍ أمام أي خطوة تنموية تعمل على إصلاحٍ متكامل لمختلف القطاعات والمؤسسات السورية، ولا يبدو أن نظام الأسد اليوم قادر على تحقيق هذا التقدم بل لا يبدو أن لديه الإرادة الفعلية لتحقيق ذلك بعد أن كان هو المسبب الرئيسي لانهيار الاقتصاد السوري.